رواية نابوكوف الأخيرة… بالروسية!

ليس غريبًا على الأذن العربية اسم الروائي الروسي فلاديمير نابوكوف؛ لكنَّ وَقْعَ الاسمِ لا يُصادف غالبًا، في مصر، إلا نفورًا؛ لارتباطه بالرواية المثيرة للجدل (لوليتا)، التي تناولت الهيبيفيليا (الهَوَس الجِنسي بحديثي البلوغ)، بلا مُوارَبة، وكانت -في فترةٍ ما- تُوزَّع في مصرَ سرًّا، وأحيانًا في العَلَن، باعتبار أنها روايةٌ إيروتيكيَّةٌ للمراهقين، مع غلافٍ يُظهر فتاةً نصفَ عاريةٍ مضطجِعة، وترجمةٍ مُختصَرةٍ مشوَّهةٍ شديدةِ الرَّداءة، لا تَمُتُّ بصِلَةٍ لأسلوب نابوكوف (شديد التعقيد بالمناسبة)―ذلك الأسلوب المراوغ الذي يُوحِي دائمًا بشيء، ويُبطِن غيرَه.

التعامل مع رواية (لوليتا) كـ (تابوه)، جعل أمورًا كثيرةً عن نابوكوف مجهولةً حتى الآن، حتى لِخاصَّة المثقفين في مصر، ويجعل -الآن- الكشفَ عنها، مفاجئًا إلى أقصى مدى… مِثل أن الأديب (الروسي) نابوكوف كتب هذه الرواية بـ (الإنجليزية)! وأن هذا الأديب (الروسي) لم يكتب بالروسية والإنجليزية فقط، بل وبالفرنسية أيضًا! وأنه ترجم رواية (لوليتا) بنفسه إلى الروسية لاحقًا، خوفًا من أن يُشَوِّه المُترجِمُ غرضَه الحقيقيَّ من هذه الرواية الساخرة (الغرض الذي سعى إلى إخفائه وراء الكثير من الجناسات والتوريات والحِيَل البلاغية التي لا يَفهمُها إلا روسي).

على أن هذا المقال ليس عن (لوليتا)… وإنما هو عن رواية نابوكوف الأخيرة، باللغة الروسية… الرواية التي وَدَّع بها لغته الأم، فكانت خيرَ وداع.

نابوكوف… النشأة والمسيرة

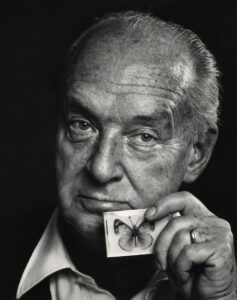

وُلد (فلاديمير نابوكوف) عام 1899 في سان بطرسبرج، لأبٍ ينتمي إلى عائلةٍ أرستقراطيةٍ عتيدة؛ فقد كان جدُّه (ديمتري نابوكوف) وزيرًا للعدل في عهد قيصر روسيا (ألكسندر الثاني)، كما أن نَسَبَه يمتدُّ إلى الأمير التتاري (نابوك مرزا). وكان جدُّه لأمه يملك منجم ذهب. ولا شكَّ في أن هذا الوضع الأرستقراطي المتميز الذي حَظِيَت به أسرته في عهد روسيا القيصرية، هو السبب الذي من أجله هاجروا، إثر اندلاع الثورة البلشفية عام 1918، إلى إنجلترا، حيث التحق نابوكوف بكلية الثالوث بجامعة كامبريدج لدراسة علم الحيوان، وتخرَّج فيها عام 1922، ثم سافر إلى ألمانيا، فأقام في برلين حتى عام 1937، ثم هاجر من ألمانيا النازية ليستقرَّ في فرنسا، فما لبث في باريس إلا نحو ثلاث سنوات، قرَّر بعدها الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب الاحتلال الألماني لفرنسا عام 1940. فاستقرَّ بها حتى عام 1961، ثم قرَّر أن ينتقل إلى سويسرا، التي ظلَّ بها حتى وفاته عام 1977.

من منتصف العشرينيات حتى أوائل الأربعينيات، كان نابوكوف أحد أشهر كتَّاب المهجر الروس؛ وخلال تلك السنوات، توالت رواياته التي نشرها تحت الاسم المستعار (فلاديمير سِيرِن)، محاولًا إخفاء هُويَّته (العائلية) عن النقَّاد. ومن هذه الروايات: (ماشينكا) 1926، و(الشايب، البنت، الولد) 1928، و(الغرفة المظلمة) 1932، و(الهدية) 1938… وهذه الرواية الأخيرة هي آخر ما كتبه نابوكوف بالروسية، قبل أن يقصر قلمه على الكتابة باللغة الإنجليزية.

إعلان

ما وراء الهديَّة (أو: كيف عرفتُ بها؟)

في الظروف الطبيعيَّة، ما كنت لأعرفَ شيئًا عن هذه الرواية، ولا عن حقيقةِ أنها آخر ما كتبه نابوكوف بالروسية. فهذا النوعُ من المعلومات الخفيَّة الدقيقة، ذات الخصوصية الثقافية، لا سبيلَ إلى الوصول إليه إلا بالانغماس جسديًّا في الثقافةِ المَحَلِّيةِ نفسِها (بالسَّفَر)، أو عقليًّا (بالدراسة الأكاديمية المتعمِّقة في موضوعٍ ما يُفضي إلى مثل هذا النوع من المعلومات المستترة في أعماق تلك الثقافة)؛ وهما ما لم يَتَّفِقا لي… على أنني عايشت ما يُشبِه السفر!

لم أسافِر إلى روسيا، ولكنَّ روسيا هي التي سافرَت إليَّ، وقابلَتني وجهًا لوجه! إنها الصديقة الروسية ماريا (ماشا)، دارسة القانون، المُهتمَّة بالثقافة المصرية إلى أبعد مدى، والموسيقى الشرقية (ولا سيَّما آلة الناي)… (ماشا) التي حملت الإرث الثقافي الروسي على كتفيها، وزارت مصر للمرة الأولى في حياتها، في شهر فبراير 2024. ولحظي الحسن، كنت في القاهرة وقتها، فاستطعت أن ألقاها، وكانت هديتها لي هي: (الهدية)… رواية نابوكوف الروسية الأخيرة.

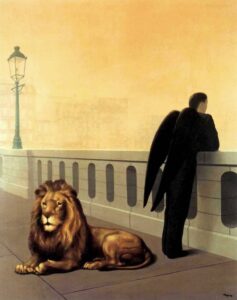

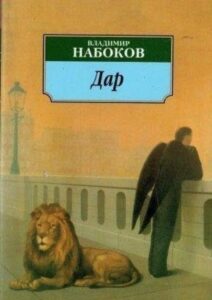

تظهر على الغلاف الأمامي للرواية لوحة (الحنين إلى الوطن) للفنان البلجيكي (رينيه ماجريت)، وهي تُصوِّر رجلًا بجناحين، ينظر إلى الأفق وهو مستندٌ إلى سور، وخلفَه أسدٌ يرنو، مستلقيًا، إلى الجهة الأخرى.

كانت (ماشا) تشير بإصبعها إلى الأسد المُصَوَّر على الغلاف، وهي تحدِّثني عن الرواية، ثم تشير بعدها، بنفس الإصبع، إلى تمثال الأسد الذي يشتهر به كوبري قصر النيل، حيث كنَّا واقفين.

“لهذا اخترتُ أن أعطيك الرواية في هذا المكان”.

هذا ما قالته، وإصبعها يتحرَّك بين الأسد (البلجيكي) المرسوم على الرواية (الروسية) الأخيرة، للكاتب (الروسي) الذي قضى أغلب حياته في (الولايات المتحدة الأمريكية)، وظل يكتب حتى وفاته باللغة (الإنجليزية)، وبين الأسد (المصري) الذي نحته الفنان (الفرنسي) جاكمار، بتكليفٍ من الخديوي (ألباني الأصل) إسماعيل، حفيد محمد علي باشا (المولود في اليونان)، لكي يُزيِّن جسرًا مبنيًّا فوق نهر النيل (المصري) الذي نبع من (إثيوبيا)… الإصبع (الروسي/ السلافي) يشرح لعينَي (المصري) ذي الأصول (العربية/ الأمازيغية/ التركية/ الشامية) ما وراء الرواية التي تدور أحداثُها في (ألمانيا)!

هذه من اللحظات النادرة في الحياة، التي يشعر فيها الإنسانُ بالانتماءِ إلى ما هو أكبر من الكيانات المحدودة التي علَّمه المجتمعُ الانتماءَ عليها منذ طفولته… (الوطن/ اللغة/ الدين/ المذهب/ الأيديولوجيا/ الأرض…). للمرة الأولى في حياتي، أحسست بالانتماء إلى ما أومِن به حقًّا: الكون الذي نشأ جسدي من ذرَّاته… الجنس البشري الذي أحمل في أنوية خلاياي نفس العدد من الكروموسومات التي يحملها أيُّ إنسانٍ آخر ينتمي إليه في أنوية خلاياه. في تلك اللحظة، امتزجَت كلُّ الثقافات والأعراق في كيانٍ واحدٍ عابرٍ للزمن والحدود السياسية. في تلك اللحظة أدركت أن مواجهة مخاوفنا، والسعي إلى توحيد كل البشر تحت راية واحدة، هو أمر ممكن… حضارة بشرية شاملة، ومصير مشترك، وهُويَّة جامعة تتَّسع لكل الهُويَّات والثقافات، كجسدٍ هائلٍ له عشرات الأذرع، دون تفرقة، ودون تمييز، ودون استغلال… مجرد بشر إخوة لبشر، يسعون إلى الحفاظ على النظام البيئي لكوكب الأرض.

هذه هي المعاني التي اختزلتها (ماشا) في اللحظة التي قدَّمَت لي فيها: (الهدية).

إلى هذا الحد، كان يُمكنني أن أحتفظَ لنفسي بلحظات اليقظة (الكونية) التي مررت بها إثر ذلك الموقف، كأيِّ تجربةٍ فريدةٍ تَصقُل الإنسان، دون أن أقرِّر الكتابة عنه―كما جَرَت العادة في ثقافتنا: “إذا حكيتَ لأحدٍ عن حلم، فلن يتحقَّق”… وإن أشدَّ ما أخشاه ألا يتحقَّق حلمي بأن تتلاقى كلُّ ثقافات الأرض في بؤرة واحدة، يصبح فيها الاختلافُ نقطةَ قوة، لا مُسَوِّغًا للصراع. لكن، كان لا بدَّ لي من أن أخلِّد هذه اللحظة؛ بسبب ما قالته لي ماشا.

“الهدية ليست بقيمتها المادية، ولكن بقيمتها المعنوية. وهذه الرواية لها معنى عظيم عندي. إنها الشيءُ الوحيدُ الذي بَقِيَ من متعلقات أخي، قبل أن يُفارقَ المنزل. ولقد وجدتها، بعد أن رحل، فقرأتها؛ لكي أتذكَّرَه بها دائمًا”.

عندئذٍ، ومضت في ذهني الطريقةُ التي يُنطَق بها عنوانُ الرواية بالروسية: دار… (دار Дар) بالروسية تعني: (الهدية)… وهي بالعربية تعني (المنزل)… بَقِي لها من أخيها دار Дар (أقصِد عنوان الرواية)، قبل أن يفارق الدار (أقصد منزله)، وها هي الدار (أقصِد الهدية) سافرَت إلى قارَّةٍ أخرى، لتُقَدَّم إلى شخص آخر كدار как дар (كهدية)، ثم لتستقرَّ من بعدها لديه في الدار (في منزله).

ولهذا أكتبُ عن هذه الرواية يا (ماشا)… متذكرًا، في كلِّ لحظة، تلك الأمانةَ التي حَمَلناها نحن الكتَّاب، وحُفِرت في جيناتنا: ألَّا نقبلَ أبدًا أن نكونَ من العابرين. إنما نجلس في جانبٍ من الطريق، نتأمَّل العابرين، ونروي حكاياتِهم لِمَن يعبرون.

الهدية

دُوِّن الجانب الأكبر من هذه الرواية في برلين، بين عامَيْ 1935 و1937، بينما كُتب الفصل الأخير في عام 1937 على ضفاف الريفييرا في فرنسا. ونُشرت مسلسلةً في المجلَّة الباريسيَّة: (المدوَّنات الحديثة)، التي كانت هيئة تحريرها تتألَّف من أعضاءٍ سابقين في الحزب الاشتراكي الثوري الروسي، وكانت تَنشُر لأدباء المهجر الروس.

تتكوَّن الرواية من خمسة فصول، نُشرت جميعًا مسلسلةً في تلك المجلة، عدا الفصل الرابع الذي مُنِع من النشر. ولم تُطبَع الرواية كاملةً، بجميع فصولها، إلا في عام 1952، في أواخر عهد ستالين. ويقول نابوكوف عن هذه المُفارَقة:

“مبهرٌ أن تتخيَّلَ شكلَ النظامِ الحاكمِ الذي كان من المُحتمَل أن تُقرَأ، تحتَ وطأتِه، هذه الروايةُ، داخل روسيا”.

في إشارةٍ منه إلى المحتوى المثير للجدل، للفصل الرابع الذي كان قد مُنِع من النشر (سنتحدَّث عنه لاحقًا).

تُعَدُّ هذه الرواية من أكثر روايات نابوكوف تعقيدًا، وأقلها جماهيريةً وتناولًا في الدراسات النقدية (مقارنةً بروايتيه الأشهر: لوليتا، ودعوة إلى الإعدام). وإذا شئنا الإنصاف، لقلنا إنها أقرب إلى أن تكون نموذجًا لِمَا يُسمَّى حاليًّا في الدراسات النقدية: الكتابة عبر النوعية. فقد مزج في (الهدية) بين السيرة الذاتية، والشعر، ونقد الشعر، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، والكتابة التاريخية، والنقد الاجتماعي، بالإضافة إلى كونها نموذجًا لـ (الرواية التي تَلِدُ نفسَها Self-begetteing novel)؛ أي الرواية التي تبدو كما لو كانت من تأليف إحدى شخصياتها (على شاكلة رواية السنجة لأحمد خالد توفيق، التي كان بطلُها روائيًّا، ألَّف قبل انتحاره روايةً تتضمَّن نفس أحداث رواية السنجة). بالإضافة إلى أنها تُمثِّل امتدادًا للونٍ أدبيٍّ قديم، كان يُسَمَّى في التراث العربي بـ (الشرح على المتون)، ويُسَمِّيه النقَّاد المُحدَثون بـ (الميتا-نصَّ Metatextuality)؛ أي النص الأدبي الذي يُحاور نصًّا أدبيًّا سابقًا له، ويُقدِّم رؤيةً ناقدةً له.

يقول نابوكوف عن هذا المزيج الإبداعي في مقدمة الترجمة الإنجليزية للرواية، الصادرة عام 1963:

“من أجل أن عالم رواية (الهدية) يبدو لي، في اللحظة الراهنة، (فانتازيًّا) بنفس القدر الذي تبدو عليه عوالمي الأخرى، يمكنني أن أتحدَّث عن هذا الكتاب بدرجةٍ ما من التَّفارُق الذهني. هذه آخر رواية كتبتها (أو سأكتبها على الإطلاق) بالروسية. بطولة الرواية ليست لـ (زينا)، وإنما (للأدب الروسي). تتمحور حبكة الفصل الأول حول قصائد (فيودور). الفصل الثاني هو انطلاقة صوب (بوشكين)، تتجلَّى في التطوُّر الأسلوبي لـ (فيودور)، ويتضمَّن كذلك محاولته وصف اكتشافات والده في (علم الحيوان). ينتقل الفصل الثالث إلى (جوجول)؛ على أن جوهره الحقيقي هو قصيدة الغزل المُهداة إلى (زينا). أما كتاب (فيودور) عن (تشيرنيشيفسكي)―دوامة في سوناتة―فمُضَمَّن بالفصل الرابع. ثم يأتي الفصل الأخير، ليجمع كلَّ الموضوعات التي سبقت، ويُسلِّط الضوءَ على مُخطَّط الكتاب الذي يحلم (فيودور) بتأليفه: (الهدية)”.

مفتاحُ الروايةِ يتجلَّى في وجهة نظر (فيودور)، التي أبرزها في الفصل الأول، بصدد ما يطمح إلى تحقيقِه في روايته التي يحلم بتأليفها، وذلك بعد أن أسهب في وصفِ رجلٍ وامرأةٍ يقفان على الرصيف، بإزاء المنزل الذي سينتقل إليه، في استقبال الشاحنة التي تنقل أثاثَهما:

“يومًا ما… يجبُ أن أستعينَ بهذا المشهد، ليكون افتتاحيةَ رواية جيِّدة، سميكة، قديمة الطراز”.

وهذه العبارة تكشف بعض ملامح أسلوب نابوكوف السَّاخر! فقارئُ رواية (الهدية) سيتراءى له، بعد توغُّله في فصولِها، أن نابوكوف قصد، بهذه الرواية، المُشاكَسةَ والمُبالَغةَ الساخِرة! فالظواهر الأسلوبية للرواية، مثل العبارات الطويلة جدًّا، والإفراط في الاستطراد والوصف، بالإضافة إلى تمازُج الأنواع الأدبية―جميعُها موجودٌ في الأدب الروسي الكلاسيكي، ولكنَّ نابوكوف ضَخَّمها جدًّا، كأنه يقول: “سأودِّع اللغة الروسية، بروايةٍ أشدَّ روسيَّةً من كلِّ الرواياتِ التي سبقتها”.

وهو ما قد كان!

ملخَّص الرواية

بعد أن يصل المهاجر الروسي (فيودور) إلى منزله الجديد الذي استأجره في برلين، يخرج لشراء بعض الأغراض، ويَصِفُ كلَّ ما يصادفه حوله بأسلوبٍ شِعْريٍّ آسر. وبمجرَّد عودته إلى المنزل، يتلقَّى اتصالًا هاتفيًّا من صديقه (ألكسندر) يهنئه بمناسبة نشر مقال نقدي عن ديوانه الذي صدر مؤخرًا، والذي تدور قصائدُه في فلك (الطفولة)، ويدعوه إلى منزله ليقرأ معه المقال، ويحتفلا بهذا النجاح الذي حقَّقه الديوان. يسترجع (فيودور) قصائد الديوان، ويُورِد مقتطفاتٍ منه، يتذكَّر بها طفولته في (سان بطرسبرج) مع أخته (تانيا). وعندما يحين موعدُ الحفل الذي دعاه إليه (ألكسندر)، يذهب إلى منزله، فيُفاجَأ بأن (ألكسندر) قد خدعه، وأن المقال النقدي ليس إلا (كذبة أبريل)!

يجلس (فيودور) مع (ألكسندر) وزوجته، ويتبادلون أطراف الحديث، ثم يستطرد الزوجان إلى قصَّة ابنهما (ياشا) المأسَوِيَّة، التي انتهت بانتحاره، وتحاول الأم أن تقنع (فيودور) بأن يستلهم مأساة (ياشا) في كتاباته.

بعد أن يعود (فيودور) إلى منزله، يُحاول أن ينام، ولكنَّ شيطانَ الشعر يُلحُّ عليه، فيعاوده خفقانُ القلب غير المنتظم الذي اعتاد أن يلاحظه كلما همَّ بالنوم، فيظلُّ يفكر لمدة ثلاث ساعات في قصيدة جديدة، إلى أن يتمكَّن أخيرًا من نظم بضعة أبيات.

في الفصل الثاني، يحاول (فيودور) جمعَ معلوماتٍ تساعده في مشروعه الأدبي الجديد، وهو كتابٌ عن أبيه الرحَّالة الذي تنقَّل في أرجاء آسيا الوسطى، وكان شغوفًا بالفراشات، واستمرَّ في تَرحاله إلى أن انقطعت الأخبار عنه في عام 1916. يواجه (فيودور) كثيرًا من الصعوبات في استكمال مشروعه؛ بسبب احتياجه إلى العثور على مسكنٍ آخر. وفي النهاية، وبمعاونة زوجة صديقه (ألكسندر)، يعثر على منزل مريح، يملكه رجلٌ يُدعَى (شيجوليف).

يبدأ الفصل الثالث بحديثٍ طويلٍ عن الشعر، وملامح رحلة التطوُّر التي مرَّ بها مشروع (فيودور) الشعري. وفي وقت الغداء، يجتمع مع أفراد الأسرة حول المائدة، وهُم: (شيجوليف)، وزوجته (ماريانا نيكولافنا)، وربيبته (زينا ميرتز). ونعلم لاحقًا أن (شيجوليف) لم يُرِدْ بهذا الزواج إلا أن يكون قريبًا من (زينا)، التي كان يعشقها؛ ومن أجل هذا أبغضته (زينا) أشدَّ البغض.

ينمو الحبُّ تدريجيًّا بين (فيودور) و(زينا)، ويعلم أنها من قرَّائه، وأنها اقتنت قبل عامين ديوانه، وقرأته. ولا تلبث (زينا) أن تستحوذ على قلبه، وتصبح ملهمتَه. يُختتم الفصل بمحاولة (فيودور) نشر كتابه (حياة تشيرنيشيفسكي)، فيُرفض مرة، ثم يصادف أحدَ معارفه، وهو أديبٌ يُدعَى (بوش)، ويدور حوارٌ بينهما، ويحدِّثه (بوش) عن روايته الجديدة التي توصَّل بطلها إلى سر الكون، ويخبره (بوش) بهذا السر: “الكلُّ يكافئُ أَدَقَّ جزءٍ من الكل، وحَاصِلُ جَمْعِ الأجزاءِ يُكافئ جزءًا واحدًا من المجموع”. وحين يُخبره (فيودور) بأن الناشر رفض كتابه عن (تشيرنيشيفسكي)، يُبشِّره بأنه قادرٌ على أن يساعده في النشر. ويقول نابوكوف عن هذه المفارقة (أعني رفض نشر كتاب فيودور عن تشيرنيشيفسكي، في رواية الهدية، ورفض نشر الفصل الرابع من الرواية، الذي هو كتاب فيودور عن تشيرنيشيفسكي، كاملًا): “هذا مثالٌ رائعٌ عن الحياةِ حينَ لا تَجِدُ مَناصًا من مُحاكاةِ ذاتِ الفنِّ الذي تمنعُه”!

الفصل الرابع هو كتابٌ داخلَ كتاب، على غرار كتاب (حُكمُ القِلَّةِ الشُّموليُّ… النظريَّة والممارَسة)، الذي ضُمِّن في رواية (1984) لـ (جورج أورويل). الفصل الرابع هو النص الكامل لكتاب (حياة تشيرنيشيفسكي)، الذي قدَّم فيه (فيودور) نقدًا لاذعًا لأفكار الفيلسوف الروسي الاشتراكي الطوباوي (تشيرنيشيفسكي)، الذي نادى طويلًا بالثورة، واعتُقِل، من أجل كتاباته، في (سيبيريا)، إبَّان العهد القيصري، وكان لأفكاره حضورٌ بارزٌ في العهد السوفييتي، وتأثر به (فلاديمير لينين)، وأثنى عليه (كارل ماركس). ويبدأ الفصل بمقطعٍ شعريٍّ عميقِ الدلالة:

وَاحَسرتَاه! عَبَثًا يُنَقِّبُ المُؤرِّخونَ ويَسبُرون!

تَهُبُّ الرِّياحُ نفسُها…

وَفي نَفْسِ الجُبَّةِ الحَيَّةِ

تُحنِي الحَقيقةُ رَأسَهَا

صَوْبَ أَصابِعِهَا المُنقَبِضَةِ على هيئةِ كأسٍ

وَبابتسامَةِ امرأةٍ وحَذَرٍ طِفلٍ

تَتَفَحَّصُ شيئًا ما فِي يدِهَا

مُستَتِرًا بكتفِها عن العيون…

الفصل الخامس، يبتدئ بوصفِ التلقِّي النقديِّ لكتاب (فيودور)، ورواجه لدى القرَّاء؛ بسبب ما شاع عنه بأنه كتاب (فضائحي/ ساخر). لا يتمكَّن (فيودور) من إهداءِ نسخةٍ من الكتاب لصديقه (ألكسندر)؛ فقد توفِّي قبل أن تتاح لـ (فيودور) الفرصة. تُعرَض على (شيجوليف) وظيفةٌ في (كوبنهاجن)، فيقرِّر أن يُسافِر مع زوجته، ويتركا (زينا) وحدَها. بعد أن يسافرا، يكتشف (فيودور) و(زينا) أنهما فقدا مفتاح شقة (شيجوليف)، لكنهما لا يُباليان؛ فقد أصبحا، للمرَّة الأولى، معًا، ويمكنهما أن يُقيما في أيِّ مكان… لا يُهم، ما داما معًا.

رواية أم سيرة ذاتية

الرواية مكتوبة بروح الشعر، ولا أظنُّ أن موضوعَها قادرٌ على إثارة اهتمام غير المُنخرطين في الكتابة الأدبية أو النقدية. فالأحداث التي تلي استقرار (فيودور) في منزله، لا تخرج عن رحلةِ أديبٍ صوبَ تحقيق ذاته، بالحصول على الاعتراف النقدي الذي يستحقُّه، وبالبحث عن أفكار مشروعات أدبية جديدة. وهي رحلة بوهيمية، مُحَمَّلة بالذكريات المُحبِطة، والأحلام التي لا تتحقَّق إلا بعد مشقَّة، والمحاولات التي لا تهدأ… وهي، كذلك، رحلةٌ مُشابِهةٌ لِما عايشَه نابوكوف في أوروبا، خلالَ الفترةِ التي كتب فيها الرواية.

لقد تناول نابوكوف رحلةَ (فيودور) صوب تحقيق ذاته، بأسلوبٍ شديدِ الذاتية، تصعب فيه التفرقة بين خيال الكاتب وخبراته الشخصية. بل قد يستشفُّ القارئُ أنَّ نابوكوف إنما يحكي في الرواية قصَّتَه الشخصية! ولعلَّ نابوكوف لاحظ هذا، فقال في المقدمة مُتَحوِّطًا:

“لقد كنت مقيمًا في برلين، منذ عام 1922، تزامنًا مع الفترة التي قضاها بطل الرواية الشاب في نفس المدينة. لكنني لا أرى أن هذه الحقيقة التي ذكرتُها، أو اتفاقي مع بطل الرواية في الاهتمامات (كالكتابة الأدبية، والهوس بالفراشات)، يستحقَّان أن يجعلا أحدًا يقول: «آها» ويحاول سبر أغوار (المُصَمِّم) استنادًا إلى (التصميم). أنا لست، ولم أكن يومًا، (فيودودور جودونوف تشيردنتسيف)؛ والدي ليس مستكشفًا لآسيا الوسطى… لم أتودَّد قَطُّ لـ (زينا ميرتز)، ولم أشغل بالي قَطُّ بالشاعر (كونشييف)، ولا بأيِّ كاتبٍ آخر”.

لعلَّ نابوكوف خَشِيَ أن يَعتبرَ بعضُ القرَّاء هذه الروايةَ سيرةً ذاتيةً له، فقدَّم هذا الاستدراك، لينفي عن نفسه هذه الشبهة، ويتوقَّى أن يُنسَبَ إليه ما نسبه خيالُه إلى (فيودور)، وهو منه بريء. فإن تكن هذه الكتابات الذاتية الكاشفة، التي تتداخل فيها السيرة الذاتية والخيال الروائي، هي أصدقَ الكتاباتِ فنيًّا، وأقدرَها على استبطان العالم الداخلي للكاتب، فإنها أيضًا ليس عسيرًا أن يُساءَ فهمها، وخاصةً حين تتَّسعُ مساحةُ المُتَخيَّل، وتضيق مساحةُ الذاتيِّ المرتبطِ بواقع حياة المؤلف. وللقرَّاء عذرُهم؛ فهل هناك ما هو أصدقُ من روايةٍ عن شاعِر، بقلم شاعِر، أو روايةٍ عن عالِم، ألَّفَها عالِم؟! وقد جاءت، بالفعل، أحداثُ الرواية، بل وبِنيتها، موافقةً تمامًا لجوانبَ كثيرةٍ من شخصية نابوكوف.

رواية أم معزوفة… أم شعر منثور؟!

يقول (فيودور) في الفصل الأول، مُقتبِسًا عن أحد الكتَّاب:

“يومًا ما، سأؤلِّف نَصًّا نثريًّا تمتزج فيه الأفكار بالموسيقى، كطيَّات الحياة في المنام”.

وهل ثمَّةَ فنٌّ أكثرُ تجريديَّةً من الموسيقى؟

كذلك كانت رواية (الهدية)؛ مقطوعة موسيقية مكتوبة نثرًا. ولذا يصعب أن يجد القارئُ حبكةً واضحةً المعالم، أو سردًا كرونولوجيًّا للأحداث؛ فبين كل حدث وحدث، هناك دائمًا صفحاتٌ من الاسترجاع الخارجي، لعرض ماضي الشخصيات، أو صفحاتٌ من التناول النقدي أو التحليلي لفكرةٍ أو لكتابٍ أو لموضوعٍ ما من الموضوعاتِ التي تشغل بال (فيودور)، أو فقراتٌ نثريةٌ تفيضُ شِعرًا. ويظهر هذا جليًّا في هذه الفقرة من الفصل الثالث:

“حين يحاول (فيودور) أن يستدعي إلى خياله صورة (زينا)، لا يتمثَّل إلا رَسْمًا شاحِبًا بالرصاص، عجز صوتُها، المتواري خلفَ الجدار، عن نفخ الرُّوح فيه. بعد ساعةٍ أو ساعتين، جلس معها إلى المائدة، فنُفِخَت الرُّوحُ في كلِّ شيء، وأدرك، مرةً أخرى، أنْ لولاها، لَمَا وُجِدَ ضبابٌ صباحيٌّ من البهجة”.

ثم يعقب ذلك مشهد، شديد الشاعرية، يُصوِّر لحظةً تنطبع في روح أي كاتب… لحظة توقيع كتابه:

“ذاتَ أمسية… طرقت (زينا) بابَ غرفته، ثم دخلت بخُطًى متغطرِسَة، وعلى ملامحها ما يُشبِه الازدراء، ممسكةً بكتاب صغير، مجلَّد بغلاف وردي، وقالت باقتضاب: لديَّ طلب. هلَّا وقَّعت لي هذا؟ أخذ (فيودور) الكتاب، ولاحظ أنه نسخةٌ قديمةٌ وهشَّةٌ -كما يليق بكتابٍ قُرِئَ على مدار سنتين بدأب (كان هذا أمرًا غير مألوف له―نسبيًّا)- من ديوانه”.

ثم تعقبه المشاهد التي تضمَّنت حوارهما بصدد قصائد الديوان… جميعها قطع نثرية متفرِّدة، مغرقة في الشعرية.

وتنتهي الرواية بحوار بين (فيودور) و(زينا)، استلهم من رُوح الشعر أجواءَ النبوءة، وقدرتها على تحدِّي تصاريف القدر. يفكر (فيودور) في روايته/ الهدية التي ينوي أن يؤلفها، فتُطَمئِنه (زينا) بنبوءتها:

“أعتقدُ أنكَ ستصبحُ كاتبًا لم يسبق له مثيل، وأنَّ روسيا سوف تَحِنُّ إليك، دون مشقَّة، حين تعودُ إلى رشدِها”.

وتبدو النبوءة كما لو كانت موجَّهة من (زينا) إلى (نابوكوف)، لا (فيودور)! فها قد تحقَّقَت بالفعل، ونالت أعمال نابوكوف لاحقًا التقديرَ والانتشارَ الذي تستحقُّه، في وطنه الأم (روسيا)، بعد سنوات الاغتراب.

إعلان