رقصة الشبح وأطياف جاك دريدا

باسكال: أودُ أن أطرح عليكَ سؤالًا، هل تؤمن بالأشباح؟

جاك دريدا : سؤال مُعَقد للغاية، في البداية أنتِ تسألينَ شبحًا حولَ اعتقاده في وجود الأشباح، والشَبحُ هنا هو أنا مُنذ إن دُعيت لتمثيل نفسي في فيلمٍ ارتجالي، أشعر في هذهِ الحالة بأن الشبح يتحدث عني بوضوح بدلا من تمثيل نفسي من دون معرفتها، إنني أترُك الشبح يتحدث باطنيا عن أعمالي، أو يلعب بهيئتي، وهذا الذي قد يكون أكثر طرافة، إن السينما هي فن أشباح وملحمة التخيلات، وهذا هو ما أعتقدهُ عنها حين تهجر الضجر، تصبح ذلكَ الفَن الذي يسمحُ للأشباح بالعودة والظهور مثلما نفعل هذا الآن نحن، إذاً أنا شَبح ولكنني أؤمن بأنني أتحدث بصوتي الخاص، وهو كذلكَ بالضبط، لأنني أؤمن أنهُ صوتي الذي سمحت له أن يكون مأخوذا بواسطة صوتٍ آخر، ليس مجرد أي صوت، ولكنهُ صوت أطيافي الذاتية وهكذا تنوجد الأشباح، وهي التي ستجيبكِ في كل وقت وربما ستكون مستعدة للاستحواذ على الكل، هذا ما يبدو بالنسبة لي، ينبغي أن يحدث نوع من الامتزاج بين فن السينما في أصالته الكبيرة غير المنظمة وبين التحليل النفسي، لأن السينما حين تمتزج بالتحليل النفسي تُصبح “علم أشباح“، أنتِ تعلمين أن فرويد كانَ عليه أن يذهب بحياته كلها يقارع الأشباح، “يرن هاتف دريدا”، يُعَقِب: حاليا يُعد التلفون طيف، حسنا، كانَ هذا هو الصوت الشبحي لشخص لا أعرفهُ، كان يُمكن أن يخبرني بأي قصةٍ قديمة، شخص وصل من أمريكا وأنه يعرف صديقا لي، إن ما ذكره كافكا حول الرسائل المتبادلة أو الخطابات ينطبق أيضا عن الاتصال الهاتفي، وأعتقد أن التطورات الحديثة التكنولوجية، ووسائل التواصل ستورِث في النهاية حُقبة للأشباح، بدلا من تقليصها كما يفعل أي تفكير علمي أو تكنولوجي، هذه الحقبة تُمثل جزءا من عصر قديم، وتكنولوجيا بدائية، ولكنها تبدو كولادة فعلية، حيث أعتقد أنَ الأشباح جزء من المستقبل، إن التكنولوجيا الحديثة للصور، مثل التصوير السينمائي، ووسائل الاتصالات تُعزز من قوة الأشباح، كي تلتحم بنا، في الحقيقة تمنيتُ دفع الأشباح للخروج، وربما يُولد هذا الطلب منا جميعا، إنها فرصة لاستدعاء الأشباح، مثل شبح ماركس، وشبح فرويد، وشبح كافكا، وشبح أمريكا، حتى فيما يخصكِ أنت أيضاً، لقد قابلتكِ صدفةً، هذا الصباح والآن أراكِ معدة للاختراق بواسطة كل أشكال الأطياف، وحول ما إذا كنت اعتقد بوجود الأشباح أم لا، أقول أنها تَحيا، وأنتِ هل تؤمنين بالأطياف؟ باسكال: نعم مؤكَدا، بدأت أؤمن بها.

لقد اعتقدَ هيجل كما اعتقد ماركس بأن تطور المُجتمعات الإنسانية ليس غير نهائي، ولكنهُ سيكتمل في اليوم الذي تكونُ الإنسانية قد أنشأت فيهِ بدقة شكلا من أشكال المجتمع الذي سيُرضي حاجاتها الأكثر عمقا والأساسية أكثر، ولقد أقامَ المُفكران “نهاية التأريخ”: أما بالنسبة إلى هيجل، فقد تمثلَ ذلك في الدولة الليبرالية، وأما بالنسبة إلى ماركس، فقد تمثلَ ذلك في المُجتمع الشيوعي .

-جاك دريدا / أطياف ماركس صـ 130.

بَعد كُل حِدادٍ يُعلنه أي فيلسوف على نظامٍ ما، أو مُعتقد ما، أو سلطة ما، فهو يتبنى أدوات “فكرية” يضربُ بها جوهرَ تلكَ الجوانب، لأنها بادئَ ذي بدءٍ هيّ انعكاس لغريزةٍ شبه حيوانية في شكلها “السلطوي”، وهذا ما فعلهُ كارل ماركس، لأنهُ كانَ مثل أفلاطون مُخلصا لوعده الصادق تجاهَ المثالية، يُشبه غاليلو من حيث المبدأ، “هو الإيمان بالمركزية”.

هناكَ لبس يوضحه المُحلل والمُفكر “إيريك فروم” بما يخص مفهوميِّ المادية والروحية اللذان لقيا همجيةً بالوصف ورعونيةً فكرية وصحفية في الإيضاح والتبني، يكتب في مؤلفه “مفهوم الإنسان“: “تزييف مفاهيم ماركس”، إن إحدى سُخريات التأريخ الغريبة، أن العصر الذي يملك القُدرة على الاقتراب اللا متناهي من المصادر، لا توجد فيهِ حدود تمنع تشويهَ وإساءة فهم النظريات، ليس هناك مثالا واضحًا لهذهِ الظاهرة، أكثر مما حصل في العقود القليلة الماضية لنظرية كارل ماركس، فرُغم أن هناكَ إحالات مُستمرة إلى مارکس والماركسية في الصحافة، في خطب رجال السياسة، وفي مؤلفات ومقالات فلاسفة وعُلماء اجتماع مُحترفين، إلا أن هؤلاء الساسة ورجال الصحافة ما عدا استثناءات قليلة، لم يُكلفوا أنفسهم عناءَ إلقاء نظرةٍ خاطفة على سطر من كتابات مارکس، وإن عُلماء الاجتماع مكتفون بمعرفة النزِر اليسير عن مارکس، حيث من الواضح أنهم يشعرون بالأمان عندما يتصرفون بصفتهم خُبراء في هذا الحقل، طالما أنهُ لا يوجد أحد ذو سلطةٍ ومكانة في إمبراطورية البحث الاجتماعي يتحدى بياناتهم الجاهلة، “إن تصور مارکس لـ المادية” قد تعرض لعملية إساءة فهم جسيمةٍ أكثر من أي مفهوم مارکسي آخر، فمن المُعتقد بشكلٍ كبير أن مارکس يؤمن بأن الدافع البسيكولوجي الأعظمُ في الإنسان، هو ميلهُ للراحة والكسب المادي، وأن سعيهُ من أجل الفائدة المادية القصوى، يُشكل الحافز الرئيسي في حياة الإنسان الفردية، وفي تطور الجنس البشري.

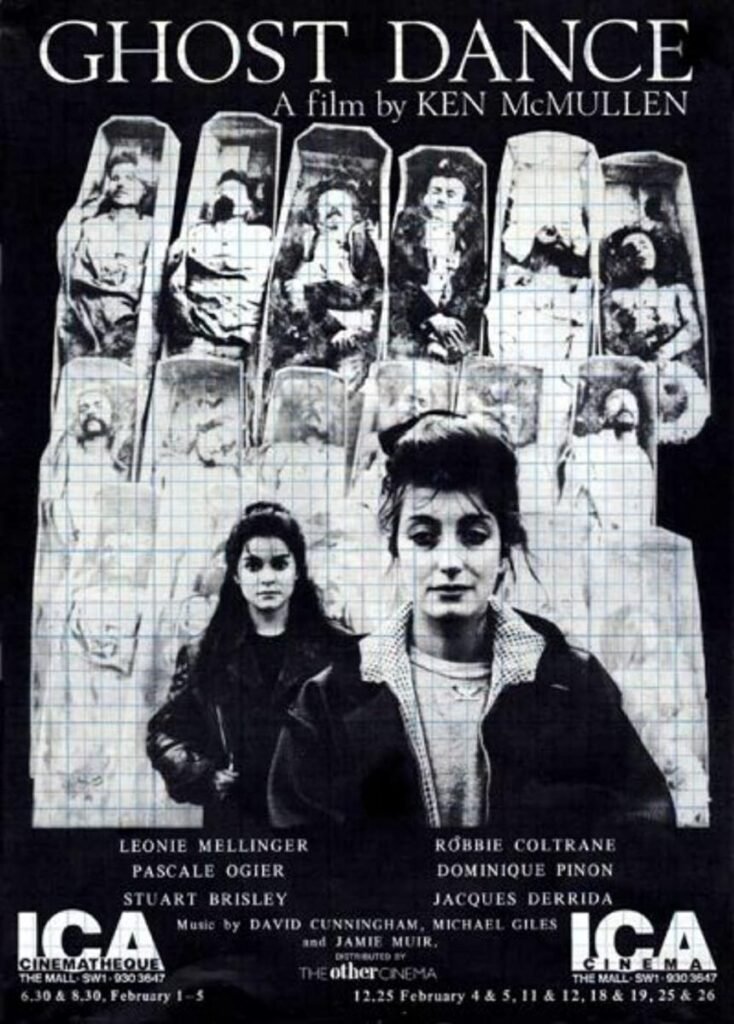

ماهوَ الـ “Hauntology” هي فكرة مُعَقدة طورها الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، أحد أشهر مفكري القرن العشرين، في هذا الفيلم سيكونُ مفهوم الـ “هانتولوجي” فعالا، ومشروح سينمائيا، قد يبدو مثل دراسة للأشباح والوحوش المخترعة “أي الأسماء الكبيرة لأشهر الكُتاب والفلاسفة الذينَ ماتوا منذُ قرون، وهم ما زالوا أحياء في مخيلتنا”، إلا أنه في الواقع مفهوم يأخذ في الاعتبار التأثيرات الواقعية لكيفية أن تطارد المستقبل، أي ذلكَ الفرد “الميت” يسكُن الحاضر، كلمة “hauntology” هي جزء من “الوجود” و”الأنطولوجيا“، فرع الفلسفة المعني بمسائل الوجود، كتبتُ مرةً “لكُل منا هانتلوجهُ الخاص”، كنت أقصد فيها أننا يحكمنا نسق مُعين، أي أنَ فكرة الحاضر تطاردها مجموعة من “الأطياف”، في هواتفنا، في الصُحف، في الروايات، في اللَوحات وهي رؤىً من المُمكن أن تكونُ هي تلكَ المجازية للمستقبل اللا معلوم، سيطلب جاك دريدا، التمعُن بهذا المفهوم والتفكير في كيفية تأثير “أطياف” المستقبل البديل على الخطاب الحالي والتاريخي، ويقر بأن هذا هو “المؤلم” -أو دراسة اللا موجود هي مهمة مؤرقة- لها تأثيرات حقيقية.

ثَمة أشياء من فَرط ما مَلَكناها، نَنساها.

–بورشيا

العالَم في حالة سيئة، إنهُ مُستَهلَك، ولكنَ استهلاكهُ لَم يَعُد يُحصى، الشَيخوخة أم الشَباب، إننا لم نعُد نَحصي، فالعالَم لم يعُد له عُمر، وإنَ قياس القياس لينقُصنا، كانَت لدريدا تساؤلاتٌ عَديدة، وأغلبَها ثقيلةً ثُقَل تلكَ الفاجعة التي شَعر بِها موريس بلانشو، نحنُ عاجزونَ عَن تَحديد شَكل هويتنا المُستَقبلية، وسنَظلُ وفقَ إطار هذا التَهديد، حَتى تُتاح لنا صيَغ جديدة، تطردنا وأقصُد “الطردَ دفعا من جهة الظهر”، نحوَ زمنٍ وفَضاء نتَحققُ فيهِ من حجم تلكَ الليالي، التي لطالَما شعرنا بخسارتها الخالِصة، إنَ المَركز الوهمي “الأنا خالصةً”، أي اللا نَحنُ والنحن معا، مُنقادونَ نحو الغياب الذي يُماثل ذلكَ الليل المُعتَم من النجوم كافة.

إعلان

شخصيا، تُرعبني المأساة، حتى لو تَلاعبتُ باللُغة أو بقيتُ مُستكينا تحتَ وسادةٍ تأويلية، حُضنها السَلام، وأحشائها تحملُ صفة العَودة للنُقطة الأولى التي تنطلق منها شرارة التساؤلات، سيبقى ذلكَ النَبض الطارئَ بلا قرار، لأنَ عينايَّ دائماً تُشاهد التهديد، رُغمَ أن الفكر عادةً يُقَصِرُ المسافة الشاسعة بالمُهَدِدات، وإنيَّ لو شبهتُ يوما الجَسد بالسؤال، فكانَ ذلكَ لأنهُما يحملاني، وربما العكس خطأ، فأنا لا أحملُ شيء، ثمةَ إيقاع خاص بهُما، فالجسد في ألمهِ يطرحُ مُسلمات الأشياء أرضا، التي تحدث في جوفها أحداثٌ عنيفة ذات طبيعة غير معروفة من وقت لآخر، ليسَ ألم المَرض أو صرير الأسنان، بَل انعكاس العبء على الجسم.

تومَض الأرواح خِلسةً، وتحتَ لُغز ذلكَ الإيقاع نولَد، عائمينَ بينَ المجرات مُعطلينَ عُزلة الرَحم، ولرُبما الدنوُّ الذي ندنوهُ تجاهَ أيّ شيء، هو ابتعادٌ بطريقةٍ معاكسة، أما الآلام التي تحدثُ في أجساد الآخرين أمام عقولنا، سيختفي أنينَها، ويوما من الأيام يحدث الألم الجسدي لنا، حتى لو كُنا على عدة أميالٍ تحت الأرض أو البَحر أو عدة أميال فوق رؤوسنا ولكن داخل أجسادنا، هكذا ثمةَ إلزامٌ يحملنا، مع الأشخاص الذين يسكنون العالم الذي من خلالهِ نشق طريقنا كل يوم قاصدينَ طراوة شمس الصَباح واحتراق الظهيرة، إنَ الألم الجسدي وأيضا آلالام السؤال، لا يقاوم اللغة فحسب، بل يدمرها بشكل فعال، مما يؤدي إلى عودة فورية إلى حالة سابقة للغة، إلى الأصوات والصراخ التي يصدرها الإنسان قبل تعلُم اللغة، لرُبما يرجعُ إلى المُواء.

لَقد تحدثَ جاك دريدا عن ربط السينما بعلم النفس في الجُزء الأول من الفيلم، ليُكوِن لنا علما جديدا، أسماه علم قراءة الأطياف، من خلاله يدرُس المُشاهد وليسَ الباحث بالضرورة، حالة الحالة أو حالة الحَدث أو حالة الفَرد، كتبَ ميرلوبونتي، يشترك الفيلسوف وصانع الفيلم في طريقة معينة للوجود ، كلاهُما يُكون وجهة نظر معينة عن عالم ينتمي إلى جيله، كتبَ مآزرا إياه دولوز، الفلسفة في أقصى درجاتها الإيجابية كنقد: مشروع لإزالة الغموض، لكن الأول حاولَ نقد السينما بكُل أشكالها الغامضة، من هو الطَيف؟ أغلبنا قَد استيقظَ صباحا قبل عشرة سنوات، في الوقت الذي كانَ شائعا فيهِ استخدام الراديو، لكن المَشهد الأكثر بروزا في ذاكرتي هو “طيف” عمي، كانَ يمتلك جهازا راديويا صغيرا يعمل على بطارية واحدة، فيهِ من الجانبين عتلتين مُسننَتين حتى يُسهل لمسها أو تدويرها، كانَ يُغمض عينه عادةً وينظُر في اتجاه ما، لكن سماعة الراديو الصغير تكون قريبةً من أُذنه، وهكذا يبدأ في البَحث عن الأصوات على دائرة عادةً ما تكون معروفة باسم FM، حسنا، هو ذلكَ المشهد يأتي عليّ حاليا، فهو كانَ يبحث عن صوت؟، أم طيفاً ما؟ أم أن صوت الراديو كانَ مريحا لأنه يمثل المَحكي اللا مُتوقِف، قَلت هذه العلاقة بين الأُذن للشبح التخيُلي وبين الأفراد عندما ظهرت الشاشة.

أحدى الأشياء الإبداعية، ورُبما تُعتبر الأكثر تأثيرا، هي تلكَ المسؤولة على تغيُر حالة السينما، بالنسبة للجماليات الحديثة هي فكرة قدرة السينما على الانخراط في نوع خاص بها من التفكير، أو رُبما تستطيع أن تكونَ وفق مخرجها مبحثا لعلم النفس، كذلك فكرة السينما بوصفها فلسفة، يزعم مناصرو أطروحة “السينما كفلسفة” أن أنواعا معينة من الأفلام قادرة على تجسيد التجارب الفكرية الفلسفية، أو أنَ السينما يمكنها التفلسف حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها التأمل في وضعها الخاص بأساليب تُضاهي أساليب الفلسفة، أو أنَ لدى السينما أساليب شعورية خاصة للتفكير تُبدل من الطريقة التي نختبر بها الفلسفة.

لكن على النقيض من ذلكَ، يدفع نُقاد فكرة السينما كفلسفة بأنَ المزاعم السابقة مجازية ليس إلا، يرى أولئكَ النقاد أن السينما فن روائي بصري، ولهذا لا تقدر على طرح الأسباب أو بدء نقاشات واستنباط استنتاجات، وبالتالي لا يُمكن اعتبارها “فلسفية” بالمعنى الدقيق للكلمة، وحتى في حال وجود جوانب فلسفية لأحد الأفلام، فإنها عادةً ما تكون خاضعة لأهداف الفيلم الفنية والبلاغية نتيجة غموض السرد السينمائي، من ناحيةٍ أخرى، يزعم النقاد أن أي فلسفة مستخلصة من الأفلام إما أن تكون ناتجة عن الخبرة الفلسفية لمُفسر الفيلم أو تنحصر في التعبير عن مقصد جمالي صريح من جانب صانع أو صانعي الفيلم، لكن مُشكلة تلكَ المزاعم تكمن في أنها غالبا ما تفترض تصورا اختزاليا أو محدودا للغاية لما تعتبرهُ فلسفة أو تعجز عن تأمل السُبل المتنوعة للربط بين السينما والفلسفة أو بين الفلسفة والفن عموما.

من جانبي، أرى أن السبيل الأكثر فعالية لاستكشاف فكرة السينما كفلسفة، هي الدعوة إلى إعادة التفكير في العلاقة الهرمية بين الفلسفة والفن، فلقاء السينما بالفلسفة يدعونا إلى استكشاف طرق جديدة قد نتمكن عبرها من تجديد وتحويل فهمنا التقليدي للفلسفة وانفتاحنا الجمالي على أنواع جديدة من التجارب.

-روبرت سنبرنغ

الجُزء الثاني، سيبدأ المَشهد معَ باسكال، التي قادَ الاقتصاد الاستهلاكي والعوم في الصناعة مُجتمعها وتصَدُع نمَط العيش واحتقار سُبل السلام إلى التدمير النفسي، وبذلكَ انشَطرت الأنا خاصتها، الأنا الداخلية التي تُحاول التَحَرُر من كُل الإكراهات والعبودية التكنولوجية عن طَريق تجاوز الأُسس السُلطوية التي تَمنع عفوية الأنا الجُوانية في اكتشاف الذات، وهذا التوجُه “الإكتشاف” نابع من نمط شخصيتها، فهي في ذات الوَقت تُواجه الأنا الخارجية للمُجتمع، أو أنا الآخر الذي يكونُ عادةً إما مُجتمعا مُرقَع الهُوية أو بشريا يُغذي شعوره بالـ نحن وفقَ مَمر أناته الخاصة.

هناكَ كثافة في كُل شيء تقريباً هذهِ الأيام، كثافة في ضَخ الأغاني، كثافة في مؤلفي الشِعر، كثافة في المواضيع، كثافة أن تُكافحَ في هذا العالَم الكهربائي، هناكَ تسمية أطلقها تريستان غارسيا على الإنسان الحَديث أسماه “الإنسان المُكهرَب”، وهذا الإنسان تُحاول أعصابه أن تخرجَ لأبعد من حواسه خارجَ العالم المادي، فهذهِ الكثافة جعلتهُ صاحب “أعصاب إباحية” بدلاً من إعادة إكتشاف ذاته الجنسية كجَسد، وهذا حسبما أعتَقد هو الولع المُزدَحم بتذوق جميع الإنطباعات الألكترونية، وأذا رجعنا إلى الإنسان في القرن الثامن عَشر نجدهُ يخط بواكرَ إتصاله بالطبيعة، والنُقطة المُسلية أنَ جمال الرَعد السمائي يتفوقُ على الصعقة الكهربائية، وهذا ما نبهنا منهُ هولدرلين “يجب أن يكونَ هناك فصلٌ بينَ النظام الصارم، الذي يدفعُ الآثار الفنية تجاهَ الوحدة”، وهنا لا تُفلِح في قولها عبارة نيتشه “عليكم بباريس مرتعاً للفَن”، لأنها صارَت مدينة أسلاك.

من وجهة نَظر المُفكر بيونغ شول هان، ثمةَ أشياء تعيش في ما وراء المجتمع التأديبي، لم يعُد مجتمع اليوم منسجما مع تصور فوكو عن المجتمعات التأديبية داخل المستشفيات والملاجئ والسجون والثكنات والمصانع، فقد حلَ محلهُ نظام آخر منذ فترة طويلة، وهو نظام يُعبَر عنهُ مجتمع صالات اللياقة البدنية وأبراج المكاتب والبنوك والمطارات ومراكز التسوق والمختبرات الوراثية، لم يعُد مجتمع القرن الحادي والعشرين مجتمعا تأديبيا، بل هو بالأحرى مُجتمع للإنجاز (Leistungsgesellschaft)، وبالمَثل، لم يعد أفرادهُ “ذواتا مرنة قابلة للتشكُل”، بل “ذواتا للإنجاز”، فهُم يديرون أنفسهم بأنفسهم، لقد باتَت جدران المؤسسات التأديبية، التي تقوم بالفصل بين الشخص الطبيعي وغير الطبيعي، باليةً، وبالتالي، لم يعد تحليل فوكو للسُلطة قادرا على تفسير التغيرات النفسية والطوبولوجية التي حدثَث عندما تحول المُجتمع التأديبي إلى مجتمع للإنجاز، كما إن مفهوم “مُجتمع التحكُم المتداول بشكلٍ واسع لا يُساعدنا على فهم هذا التغيُر، حيث لا يزال مشتملا على الكثير من السلبية.

تَتَعلمُ أن تَحيا، إنهُ لأمرٌ غَريب، فمَن يعلَم؟ ومِمَن تتَعلم؟ علَّم أن يحيا؟ ولمَن تحيا؟ وهَل سنعرفُ يوما؟ ماذا تَعني “تَتعلمُ أن تحيا”، كتبَ آدم سميث في كتابه “نظرية المَشاعر الأخلاقية”: “ما غاية كُل سعي وكَدح في هذا العالَم؟، ما هَدف الجشَع والطموح؟، وطَلب السُلطة والتفوق؟، أهوَ توفير ضرورات الطبيعة؟، إنَ أجر أهون عاملٍ يَدوي يُمكنهُ أن يكتفي بهذا الغَرض، ماذا قَد تكونُ إذا، مزايا ذلكَ المقصد العظيم للحياة الإنسانية والذي نُسميهِ “تحسين الظروف”، في الجُزء السابق “صوت الدمار، صوت الإنجاز”، تحدثَت باسكال وصديقتها عن الأنا وكيفَ يجعلها المجتمع الحالي مُنشَطرة، أما هذا الجُزء يحمل عنوان “التأريخ”، كتب جاك دريدا: يتقدم شَخص، أنتَ أو أنا، ويقولُ: أُريد أن أتَعلم أن أحيا، أخيرا، ولكن لماذا؟ تَعلُم أن يحيا، إنهُ لأمرٌ غَريب، فمن يعلم؟ وممَن يتَعَلم؟ علَّم أن يحيا، ولكن لمَن؟، هـل سنعرفُ في يومٍ مَن الأيام، ثـُمَ، بادىء ذي بدءٍ، ماذا ولماذا، أخيرا، أن يحيا، إنَ هذا الأمر وحدهُ خارجَ السياق، ولكن السياق يَبقـى مفتوحا دائما، إنهُ ضعيف وغير كافي، ومِن غير جُملة ليشكل تركيبا غامضـا تَقريبا، فإلى أي نُقطة يترُك اصطلاحهُ التَعبيريّ نفسه يُترجم على كُل حال؟

إنَ العالَم في حالة سيئة، واللَوحة مُظلمة، وإننا لنَكاد نَقول أنها سوداء.

-جاك دريدا، أطياف ماركس

كتبتُ قبل أعوام: قَد تصِّل من دون تَحديد نوعية الشعور هذا، إلى مرحلةٍ ذائبة في عَدم الاندفاع إلى شيء، وفي أعمق أعماقكَ صورة أُخرى لهيئتكَ الجافة، ثُم تتخيَل كم “أنا” ستُصبح بعد سنوات، حالنا حالُ أيِّ حيواناتٍ حالمة، أو مثلَ أحدهم تستيقظ بعدَ عناء الكوابيس وبعد مُكابدة التفكير الذي تَخدَع بهِ اليقظة على أن هذا الحُلم ليسَ مخيفا أو لا يُمثلك، حتى بعدَ معرفة نوعية هذا الحُلم هذا تتَرددُ في إستقبال الكآبة التي تُشبه الوقت، بطيئة ومنتظَرة، أنتَ المُستعجل الوحيد أمامها، لأنكَ تشعُر بعزمٍ وأنك حُر، نحنُ نُضحي ونترُك خلفنا المسافات تُكمل ما خلفناه، الشعورات التي قتلها الآباء وقطع الحلوى التي لعقتها الكلاب وقفل باب المخدَع الذي يضيع مفتاحه، لكننا لا ننتمي إلى الأشياء البسيطة، لأن الكذب يحتاجُ صُدقية التعبير.

المأساة الكُبرى والتراجيدية أن تكونَ أخلاقيا، لحُسن الحظ أنَ العِّلة، لا يُهمني ذلكَ التصورُ عن “ذكوات المرء وتأريخهُ”، لحُسن الحظ أيضا اقلعتُ عن البحث في مفهوم الأخلاق، دونَ أن يلبسني أي شك، تنازلتُ عن الدخول في مفاهيمها، ولا أرى إنَ الرجوع إلى صرخات البداية هو ما يُنقذنا من قلقنا الكونيَّ الذي يُعبئهُ الزمن ويزيدُ الأيامَ كالرُكام إلى أن يتحول الإنسان إلى شيء مادي تبتلعهُ أيَّ نظريةٍ أحيائية أو فيزيائية، من دون أن تَطوف الأماكن المُزعجة في هذا العالم، من دون الحاجة للبحث عن الأمان الذي يوفرهُ لك الدين والمجتمع والسقوط في كُل ما يسمى رأيا سليما وصوابا، كُل شيء يدفعُ إلى التقهقر الذي خلقَ مراحل ما بعدَ التفكير، التعبُ والمأساة في بداوة السكينة، وفي كُل ذلكَ يتحامل عليكَ الآخرين بأقسى دناءة بشرية عهدتها فلسفات الفشلِ، وورشات آداب الكذب.

كُلنا عَبَدة النظام، ما دُمنا نريد أن نكتشفَ أنفُسنا من خلاله، ما هذا الاغتراب؟ إنها أيضا خديعة، فنحنُ من صنعنا هذا النظام، وحيَّزناهُ، يقول هايدجر في مسألة أنَ الكائن البشري يوجد في نحو وجودهِ، في شعوره بملمس داخلهُ من ذاتٍ و فكر، وليس العكس في محاولتهِ أن يكتشف نفسهُ عبر الآلة التي صنعها وحددها، وأعتقد هذا ينطبقُ على “مُتبني القضايا الواقعية وتحويلها لسلعةٍ فارغة في التواصل الاجتماعي لكسب عَدد من الشرائح التي برمَجت نفسها تحت نظامها”.

لقَد ولى الزمنُ الذي كانَت فيهِ الشروحات المُفصَلة ضرورية إذ تمكّن من إدراك الاجتماع الذي ضمنهُ ينحو الإنسانَ والكينونة أحدهُما نحو الآخر، لَم يعُد الأمر كذلكَ اليوم كما يبدو على الأقل، وبالوّد الاعتقاد أنهُ يكفي الكلام عن العصر الذري کي نشعُر كيف تحضرنا الكينونة اليوم ضمن العالم التقني، لكن هل يصِحُ لنا أن نُطابق الكينونة بالعالم التقني؟، صراحةّ لا، حتى لو تمثلنا العالم كما لَو أنهُ ذلكَ الكُل الذي تتجمعُ فيهِ الطاقات الذرية، الحسابات وخطط الإنسان والتطبيع الآلي، لماذا أنَ الكشف عن عالم التقنية مهما كان دقيقا ومفصلا لا يفتحُ أيّ منفذ على اجتماع الإنسان والكينونة؟ لأن أيّ تحليلٍ للوضعية يظلُ بمعزلٍ عن الهدف، بحيث أنهُ منذ البداية يفَسِر هذا التحليل كُلية عالم التقنية انطلاقا من الإنسان ونطلاقا من أن هذا العالم هو من صُنع الإنسان، إن التقنية بمعناها الواسع وفي مختلف تجلياتها مُخطط من وضع الإنسان، لكنها في آخر المطاف تجبرهُ الحَسم فيما إذا أرادَ أن يُصبح عبدا للمُخططات أو يظلُ سيدا يحكمها.

-مارتن هايدجر فيلسوف ألماني.

الآن الجُزء الرابع “صوت الآلة”، وأنا بينَ دقيقةٍ وأُخرى أُعيد السؤال: “من هو الشبح”، هَل هيّ حشود الملائكة أم الشياطين في ذاكرة الكوميديا الإلهية، أم أشباح “ييتس” الذي تجعلهُ يشعر بعسر الهضم، وأنيَّ أذكُر ذلكَ السؤال الخاص بشترينر عَن الشَبح الذي كتبهُ قبلَ قرنين تقريبا، قَبل أن أعرف دريدا: “ما أنا إذا بالنسبة إليكَ؟ هل أكونُ هذا الأنا بلحمهِ وشحمهِ الذي يتحركُ جيئةً وذهابا؟ أبدا، هذا الأنا بأفكارهِ، بتحديداتهِ وبافعالاتهِ هو في نظركَ “شيء خاص”، لا يعنيكَ، إنهُ “شيء لذاته”، بصفتي “شيئا لكَ أنت”، لا يوجد إلا مفهومي، مفهوم النوع الذي أنتمي إليهِ، الإنسان، الذي قد يُسمى بيار ولكن الذي قد يُمكنه كذلكَ أن يُسمى جان أو ميشال، إنكَ لا ترى في أنا، أنا، الواقعي والجسدي وإنما اللا واقعي، الشبح، تَرى فيَّ إنسانا.

أم هذا السؤال الهايدجري: ما الذي يُدخِل الانقباض على هذا “الضمير المجهول”؟، لا يُمكننا قول الأمر الذي نشعر حيالهُ بالانقباض، كُل الأشياء ونحن، نهوى بنوعٍ من اللا مبالاة ولكن في تقهقرها بوصفها كذلكَ تلتفت الأشياء نحونا، “مثل التفات الجوال والتلفاز والراديو”، إنَه تقهقر الموجود بمجملهِ، الذي يُحاصرنا في الكرب، هو الذي يخنقنا، ويزول كُل ما يُمكن التمسك بهِ، وفي انزلاق الموجود لا يبقى لنا ولا يحدث لنا إلا هذا “اللا شيء”، الكَرب يكشف عن العدم “نطفو مُعلقين”، وبشكل أوضح نقول: الكرب يُبقينا مُعلقين هكذا لأنهُ يحدث انزلاق الموجود بمجملهِ، بهذا يرتبطُ إحساسنا بأننا نحنُ أنفسنا، نحن بني البشر في الوقت ذاتهِ نشعر بالانزلاق في وسط الموجـود، ولهذا السبب، في الواقع، لا “أنتَِ” ولا “أنا” اللذان يهـصرنا الكرب، ولكنهُ الإحساس بأننا هكذا، وحدهُ “الواقع – الإنسـاني” الخـالص وهو “يحقق حضورهُ يبقى هناكَ في الارتجاج الذي يتركهُ معلقا، ولا يتيح لهُ التعليق بشيء.

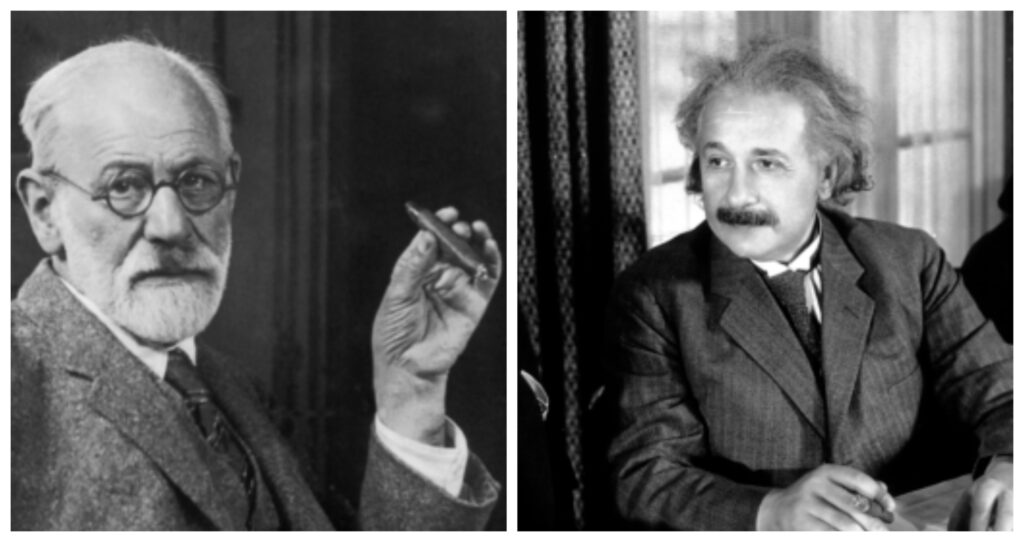

لكنني وجدتُ كذلكَ رسالةً مهمة، في محاورة مفيدة تبادَلها آلبرت آينشتاين وسيغموند فرويد، في سؤالٍ مُعقَد افتتحوا بهِ رسائلهما “لماذ الحَرب؟” وبعدَ حديث فرويد عن أزمة البقاء، كَتب:

فيينا، سبتمبر 1932 آينشتاين العزيز:

ستعرفُ من حديثي بعدَ قليل أن التصرفات الإنسانية خاضعةٌ لتعقيد آخر من نوعٍ مختلف، إذ من النادر جدا أن يكونَ هناكَ فعل مدفوع بغريزةٍ واحدة “التي هي نفسها مكونة أصلا من الشبق والدمار”، إن أي تصرفٍ يكونُ ممكن الحدوث شريطة وجود توليفةٍ من مثل هذهِ الدوافع المركبة، وقد أدرك البروفيسور “ج.س.ليشتنبرج” هذا الأمر منذُ وقتٍ طويل وهو متخصص في مجالك، إذ درسَ الفيزياء في جوتينجن في العصر الكلاسيكي، رغم أنهُ رُبما كان معروفا أكثر باعتبارهِ عالم نفس أكثر منهُ عالم فيزياء، وقد اخترع هذا البروفيسور بوصلة للدوافع، إذ كتب: “إن الدوافع التي تقودنا إلى القيام بأي شيء يُمكن أن يتم ترتيبها مثل “رياح الاثنين والثلاثين”، وأن تُطلق عليها أسماء على نحوٍ مشابه مثل: “طعام – طعام – شهرة”، أو “شهرة – شهرة – طعام”، وبناءً على هذا، فعندما يُحرض البشر على الحرب، فمن المُمكن أن تكون لديهم قائمةً كاملة من دوافع التأييد، بعضها نبيل وبعضها دنيء، بعضها معلن بوضوح وبعضها لا يذكر أبدا، لا حاجة إلى ذكر جميع الدوافع، إلا أنَ التوق إلى العُنف والتدمير حتما من بينها، فالوحشية التي لا حصَر لها في التاريخ وفي حياتنا اليومية تشهدُ على وجودها وقوتها، تكون الاستجابة لهذهِ الدوافع التدميرية أسهلُ بالطبع إذا امتزجت بدوافعَ أُخرى من نوعٍ مثالي وشهواني، وعندما نقرأ عن فظائع التاريخ يبدو الأمر في بعض الأحيان کما لو أن الدوافع المثالية كانَت مجرد عُذر للشهوات التدميرية، وفي بعض الأحيان يبدو أن الدوافع المثالية تدفع بنفسها إلى الوعي بينما تعزز الدوافع التدميرية اللا وعي، مثلما هو الحال في محاكم التفتيش على سبيل المثال، بل من الممُكن أن يكون الدافعين حقيقيين.

إنَ الإنسان لا يستطيع أن يُنكر، من غير أن يُصاب بالتفاهة، كُل مظاهر العُنف والمَظالم، والمظاهر الاستبدادية أو الديكتاتورية، لما يُسميهِ “تعاظُم الطهارة”، ستكون باسكال في تيهة في هذا الجزء، إنها بينَ ثنايا ظرفٍ مُبهَم، مَقصية، ضجةٌ تَكسر هدئة الليل، مرآةٌ ترفض تأكيدَ وجودها، تواجهُ شكلا من أشكال الجنسانية التي تَدلُ على الموت، إنَ أجناسَنا غير مُتَزِنة، إذ تنهارُ الأسباب المنطقية العقلية أمامَ الانفعالات، لَقد تركَ التطور فينا بِضعة مساميرٍ سائبة ومَفكوكة، بينَ القشرة المُخية العاقِلة وبينَ سرير المُخ، أو المُخ البدائي الأول، لذلك تنتابهم نوبات من جنون العَظمة التي تُفسر ميلهم لتدمير ذواتهم وذوات من حولهم، يعتبَر ميشيل فوكو أنَ السادومازوشية ليَست تفضيلة موجودة بينَ الشُركاء فحسب، بل هي موجودةٌ بينَ السلطة والفَرد، دولوز كذلَك يُنَدد بفكرة الأضداد، إنَ السادي “السلطة” تعدِمُ إمكانية الأضعَف، مُمارسةً عليهِ عنفا غير مشهود، فالمرء يبقى “قلقا” باستمرار، يبحثُ عن جلاده.

“المرة الوحيدة في العالم، لأنهُ بفعل حدثٍ سآتي دائما على تفسيره فيما بعد، ليس هناكَ من حاضرٍ، كلا، ما من حاضر”.

–مالارماه في كتابه رسالةً إلى بول تيفينان

إنَ الرغبة شيء فاتن، والفاتن باللُغة الرومانية هو القضيب “fascinus“، ثمةَ حجر نُحِتَ فيهِ قضيب على نحوٍ غير مُتقن، أحاطهُ صانعهُ بالكلمات التالية: “Hic habitat felicitas” التي تَعني “هنا تُقيم السعادة”، كُل أولئكَ الأشخاص المفزوعين في عِزبة الأسرار ونكونُ أكثر إلهاما إذا أسميناها عِزبة الفاتن، أو غُرفة الافتتان، تتجهُ أنظارهم نحوَ القضيب المحجوب عن النظر تحت غطاءٍ في عَربتهِ، بما أنَ العضو الذكري ليسَ خصوصية تقتصرُ على البشر، تتجنبُ المُجتمعات البَشرية عرض عضوٍ مُنتصب يُذكِّر بأصلها الحيواني تذكيرا فاقعا، لماذا قَسَمت الطبيعة، منذُ ملياريِّ عامٍ الأنواع إلى اثنين، وأخضعَتها لذلكَ الإرث المُغرق في القِدم ذي الوظيفة الاحتمالية وغير المتوقعة بالقدر نفسهِ والتي تجعلُ أصل كُلٍ منا عرضةً للشَك دوما، الوظيفة التي تُشكل هاجسا للأجساد والأرواح؟

لا تخضعُ النَباتات أو الحرادين أو النجوم في تكاثُرها إلى علاقةٍ شهوانية تستنفرُ الكثير من الوَقت وتجمعُ بين السعي إلى الشَريك والاختيار البَصري والمُغازلة والتزاوج والموت “أو الاقتراب من الموت” والحَمل والمخاض”، لقَد تسلطَ على الرومان هاجسَ الافتتان والحَسد والعين الشريرة والمصير المحتوم والـ “كلمة إيطالية تعني الشَر – jettatura“، كانوا يقترعونَ على كُل شيء: على كؤوس الولائم والمجامعات والأيام السعيدة والحروب، لذلكَ عاشوا مُحاطينَ بالممَنوعات والطقوس والنبوءات والأحلام والعَلامات، كانَ الآلهة والموتى والأقارب والزبائن والعَبيد المُعتقون والعَبيد المملوكون والغُرباء والأعداء، جميعا، ينظرون بحسدٍ إلى الأشياء التي يشتهونها، إلى الأشياء التي يأكلونها، وإلى تلكَ التي يُشرعون بعملها، كانَت النظرات تتسكعُ معاينةً كُل شيء وكُل كائن، فتتركُ علامة وتحسد وتنقل سُمَّها إلى كُل شيء، منبئة بمصيرٍ من العُقم واللعنة.

كتبَ مارسياليس: “صدقني، لا يسيطرُ الرجل على ذلكَ العضو، سيطرتهُ على إصبعه”، أطلقَ بلينيوس على القضيب إسم “طبيب الشهوة”، إنهُ لروما الديدنُ الذي يجلبُ الحَظ، ولا يكون الإنسان “homo” رجُلاً “vir” إلا وهو في حالة انتصاب، فالهاجس إذن هو غياب القوة الجسدية، استبقى المُعاصرون من المفهوم الروماني للحُب، ذلكَ “التقزز من الحياة” الذي يلي المُتعة، ذلكَ التقلُص الرمزي للكون المرافق لتقلص القَضيب، تلكَ المرارة التي تولدُ من العناق والتي لا تُميز قط بين الشهوة وبين الرُعب الناجم عن العجز المفاجئ، العجز اللا إرادي، الخاضع للشعوذة وفعل إبليس، الفحش الطقسي سمةٌ مميزة لروما: إنهُ ما يُسمى، بالـ “ludibrium“، يعود تلذُذ الرومان بالكلام الفاحش إلى الأغاني الفاسينية التي كانوا ينشدونها في عيد البريابه، “موكب الإله ليبر باتر Liber Pater“، وفي الاحتفال بعيد البريابه يُنصب قضيبٌ عملاق في مواجهة الشهوة الكونية.

في المَشهد الأخير من الجُزء، سيموتُ جورج، الذي غيرَ هيئتهُ الشكلية، وأرادَ عن هوسٍ بالغ تغيير عظامه ليبدو “رومانيا” قوي البينة، وميتتهُ ستكون تحتَ غرامة اللَذة التي دوختهُ بها أحاديث باسكال عن السادية والمازوخية، إنه مشهد المتعة الحيوانية التي تبتلعُ فحولة الرجل مثلما يبتلع الموت جسدهُ، لأنَ الشيء الأكثر حميمية في الرجل، ليس داخل رأسه ولا في ملامح وجهه: بل في المكان الذي تذهبُ إليه يدهُ عندما يشعر بخطر يُحدِقُ بجسده، الخوف الذي يصبح مؤذيا أكثر فأكثر، هو ما تناسبَ مع هذه الديانة المُغدية التي راحت تزداد توفيقية، كونها ضمت ديانات الشعوب التي انتصرت عليها إلى إنجازها الخاص المتمثل في تقديس الأسلاف والأباء.

قالَ أرسطو: “لا يُمكننا التفكير دون صورة عقلية فانتاسمية”، وأضاف في كتابهُ عن الذاكرة “De memoria” بأنَ ليس هناكَ ذاكرة دون صور فانتاسمية، الكلمة اللاتينية التي تعني “طيف” تُتَرجم الكلمة اليونانية التي تعني “صنم معبود”مثلما تُتَرجم الكلمة تترجم اليونانية phantasmata، يجب التفكير بالمعاني الثلاثة معا التي يعرف بها لوكريسوس الأطياف: إنها فيضٌ مادي للأجسام التي هي عبارة عن سحابة من الذرات والتي تشكل مجموع العالم وأطياف الموتى وخيالات الآلهة، ليسَ هُناك سوى ذرات، وكُل حس هو تصادم ذرات، هذا الاحتكاك الفُجائي احتكاكٌ صامت وغير منطقي ومطلق ولا يُخطئ، وكل رؤيةٍ هي انبعاث ذرات يقفز عكسَ مطر الذرات الهاطلة في الفراغ، وجد العالم بمصادفة تتكرر كُل لحظة، وبمصادفة تتكرر كل لحظة، نُفكر، وبمصادفة تتكرر كل لحظة نحن موجودون.

ها قَد انتهينا من رحلة الأشباح أو الأطياف، هذهِ آخر جُزأين “السادس والسابع”، أودُ أن أتحَدث عن الأطياف قليلا، علينَا أن نتذَكر ما قالهُ دانتي لمُعلمهِ فيرجيليو، في الكوميديا الإلهية، بعدَما عبر كِلاهُما بواسطة قارب “كارون – إله العالم السُفلي” إلى الضفة الأُخرى من مسيرته نحوَ التَل، ثمَ شاهد أطياف موسى ودواوود وراحيل، ومعهُم أطيافَ صلاح الدين وابنَ رُشد وابنَ سينا وبروتوس وغيرهُم من أسياد التفلسُف اليوناني والأثني، ثمَ على حين غرةٍ توقفَ دانتي وفيرجيليو على تلٍ أخضر وبدأت أطياف هؤلاء الحُكماء تتقادمُ عليهم، لكن لا يُميزُ منهم أحده إليهم، فقد كانوا مُجرد أطياف في ذاكرة دانتي، وعلى هذا الأساس تجربة الشاعر الإيطالي لها أسبابها الخاصة في خلق هذه الأطياف.

تستطيع الروح أيضا أن تمنح إلى اللُغة حسب ماكس بيكارد، جُرعات منعشة من الحياة الجديدة، هناكَ نوع من الإنعاش الذي يأتي من الاتصال بالصمت الطبيعي، ونوع آخر من الذي تنتجهُ الروح، يتحقق الكمال عندما تلتقي القوة الأصلية وإنعاش الصمت الطبيعي والروح وتجمع في شخص، كما في دانتي وغوته.

“لا يُمكن لأي فكرةٍ أن تشرح نفسها ذاتيا، دائما ما تكونُ طريقة التفكير المُستقلة التي يُفكر بها مثلا طالب في أول فصل دراسي لهُ متأثرة بما تعلمهُ قبلها في مرحلة المدرسة، وقبلها فيما تعلمهُ من والديه رجوعا إلى ما اكتسبهُ من قصص الحكايات الخيالية التي كانت تُحكى له في غرفته وهو صغير، الخلاصة أن كل قدرة على التفكير هي جزء لا يتجزأ من روح العصر، التي تترك آثارا واضحة عليها سواء قلَت أو كثرت”.

-رالف لودفيك / مُتأثرًا بفلسفة هيجل.

إنَ ماركس لَم يمُت، لأنَ أطياف الراديكالية لا تُريد أن تُنكَر وجودهُ، فهو يختبئ بينَ النصوص، بينَ الثورة والفُقر والاقتصاد، ما إن تسمَع مُصطلحي “بروليتاريا – برجوازي” حتى يأتي روح النَقد ظاهرا، لأنَ كارل ماركس لَم يمُت إلا جسديا أما فكرهُ سيكونُ حاضرا مهما تطَلبت الحاجة، إنَ الطيف هو الخيط اللا مرئي بينَ الحاضر والماضي، فالطيف الذي يتحدثُ عنه جاك دريدا ليسَ الشَبح المُخيف الذي تُظهره مثلا روايات “شيرلي جاكسون”، بَل هو “عملية خلق متناقضة” كما يُسميها دريدا في كتابه “أطياف ماركس”، هو شيء تصعب تسميته، لأنهُ ليسَ روحاً، وليسَ جسدا في نفس الوقت، يُمثل عادةً الواحد والآخر وعلاقتهما ببعض، هي ظواهريات عدة تُعطي إلى الذاكرة تنفُسا للطيف أو الشبح، لكنها مباشرةً ما تكونُ لا مرئية فور ظهورها، فهي تُمثل مَجيء العائد من الماضي، بوصفه ليسَ جسدا لا نستطيع تحديده لكنه يتطابق مع الجوهر، ومع الانفعال، اليوم.

بعد قرن ونصف من هذا، نجد أنهم عديدون أولئكَ الذين، في كُل أنحاء العالم يقلقهم طيف الشيوعية، هذا على الرغم من أنهم مقتنعون أنَ المقصود إنما هو طيف من غير لحم، ومن غير واقع حاضر، ومن غير فعالية، ومن غير آنية فالمقصود هذه المرة هو طيفٌ زُعِمَ أنه ماضٍ، وأن هذا لم يكُن سوى طيف ووهم واستيهام، أولم يكُن سوى شبح كما اتفق على ذلكَ في كُل مكان، إن التأوه انفراجا لأمر لا يزال قلقا، فلنفعل ما يمنع مجيئهِ مستقبلا غير أن الطيف في حقيقة الأمر هو المستقبل و أنه ليعود دائما، وإنهُ لا يقدم نفسه إلا كذلك الذي يستطيع أن يأتي وأن يعود، أن لا يتجسد، لا جهرا في الحياة العامة، ولا في المستقبل كما اتفق في كل مكان اليوم، يجب أن لا يعاود تجسده، ويجب علينا أن لا نتركهُ يعود ثانية، وما كان ذلكَ كذلك إلا لأنهُ كان قد مضى، ما هو الفرق بالضبط بين قرن واخر؟ هل الفرق هو بين عالم ماضٍ عندما يتمثل الطيف فيهِ تهديدا سيأتي، وبين عالم حاضر، أي اليوم عندما سيُمثل الطيف تهديدا وبعضهم يريد أن يعتقد بأنهُ مضى وأنه يجب في المستقبل أيضاً تعزيم عودتهِ؟، لماذا يكونُ الإحساس بالطيف في الحالين كما لو أنه تهديد؟ وما هو الزمن وهو تأريخ طيف ما؟ وهل يوجد للطيف حاضر؟ وهل ذهابه و إيابه بحسب التتابع الخطي لما هو قبل وما هو بعد، بين حاضر – ماضي، وحاضر – حاضر، وبين حاضر – مستقبل، بين “زمن واقعي” و “زمن مؤجل”؟

فلنَتذكر أنَ أول اسم في “بيان الحزب الشيوعي” قد تكررَ ثلاث مرات في الصفحة نفسها إنما كانَ هو “الطيف“، ثمةَ طيف يسكُن أوروبا هكذا قالَ ماركس في عام 1847، أنهُ “طيف الشيوعية” فلقَد وضَع ماركس حينئذٍ -إلا إذا كان الآخر “أنجلز”- في المقدمة زَمَن بعض الفقرات ورأى أنَ هذا الطيف يوحي بالإرهاب إلى كُل القوى الأوروبية القديمة، وإذ ذاكَ لم يعُد أحَد يتكلمُ إلا عنهُ، وأسقَطت كُل الاستفهامات نفسها على شاشة هذا الشبح “أي على غائب، ذلكَ لأن الشاشة نفسها إنَما هي شبحية تماما، كما في الرائي المُستَقبلي الذي سيتخلى عن “دعم الشاشة”، ليعرض صورهُ، سيعرض أحياناً صورا توليفية، مباشرةً في العين تماما كما هوَ حال صوت الهاتف في عُمق الأُذُن”وسترصُد الإشارات والطاولات التي تتحركُ والآواني في التقائها، فهَل سيُجيب؟

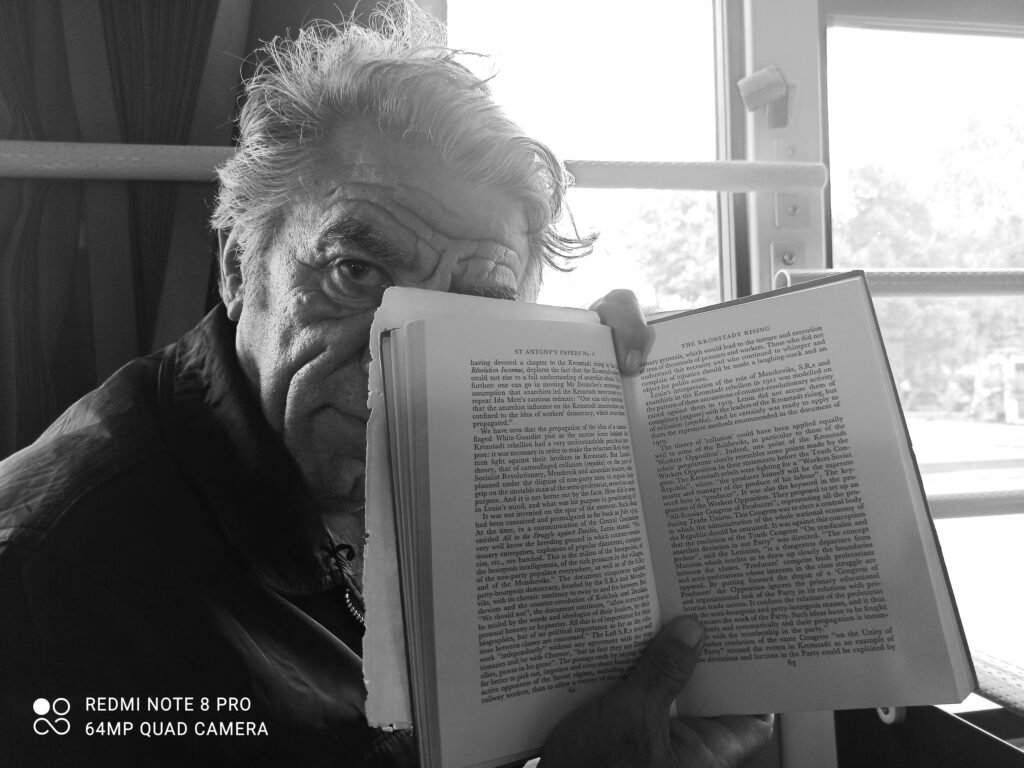

دريدا وطيف كافكا: في العام الماضي، قبلَ عامٍ بالضبط، ذهبتُ إلى براغ للمُشاركة في ندوة خاصة مع بعض الفلاسفة التشيكيين المُعارضين الذين تم منعهم من دخول الجامعات، ممارسة بائسة، لقد اتبَعتني الشُرطة السرية التشيكية التي لم يُخفِ عنها وجودي في تلكَ المُحاضرة، بعد الندوة ذهبتُ في نزهة بالقُرب من بلدة كافكا كما لو كُنت مطارِدًا لشبح كافكا الذي كانَ، في الواقع، هو نفسهُ يُطاردني، ذهبتُ لأستَكشف البيوتات التي يعيشُ فيها فرانز كافكا، هناكَ بيتان في براغ، وذهبتُ إلى قبره، اكتشفت في اليوم التالي عندما تم توقيفي بتُهمة تهريب المخدرات، أنهُ كانَ في الوقت المحدد الذي كُنت فيه عند قبر كافكا وانشغلت إلى حدٍ ما بشبح كافكا لدرجة أن الشرطة السرية التشيكية دخلت غرفتي ودَست القليل من المُخدرات، إنَ المخدرات كانَت ذريعة لاعتقالي، ثمَ في اليوم التالي، عندما استجوبتني الشُرطة حول سبب وجودي في براغ، أجبت بكُل مصداقية أنني كنتُ أعدُ ورقة عن كافكا على مقتطف من “محاكمة” كافكا بعنوان “أمامَ القانون”، لذلكَ طوال فترة استجوابي القصيرة وسجني كان شبح كافكا حاضرًا بشكل كأنهُ ملموس، وكان نص كافكا يتلاعب مُنظِما المشهد بأكمله، المشهد هو مشهد المُحاكمة كما لو كُنا جميعًا نتصرف في فيلم يتحكمُ فيهِ بَرنامج شبح كافكا.

عَن عفةٍ خطابية، حديث بيني وبين الكاتب العراقي أحمد السلمان : عندما شَرعنا حديثنا أنا و أحمد السلمان عن الصَفح و المُسامحة و التجاوز، و قُلت لهُ، مفتَتِحاً الحديث بإقتباسٍ ينقله جاك دريدا عن إيلوار : “لا يوجد خلاص على الأرض، طالما إننا نستطيع الصَفح عن الجلادين”، بادئ ذي بدءٍ، أن دريدا قد يؤمن، ولو للحظةٍ أن لا يتكلم مُفَكِكاً أي شيء، أخذ أحمد السلمان الحديث بنُكتة: هل بقيّ شيءٌ لم يفككه دريدا؟، إنه ينخر الخَشب، و الحديد، و الحائط، ولو قلبنا ميزان التفكيك “واقعاً”، لربما هو أحد مُفككي قنبلة “الزلزال” التي إستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني التي تزن حوالي 5400 كيلوغرام،

يتَحدث جاك دريدا، كبطلٍ إعلامي، كل ما عليك هو أن تكتب إسمهُ، فتظهر لكَ مقالات بالآلاف، و مدونات عديدة تتحدث في مواضيعه، أو حوله، و طريقه تعاطيه الفلسفة و النقد، بعد الحرب العالمية الثانية مُباشرةً، بدأ جاك دريدا يُشرع لنفسه فهم دراسة الفلسفة، في عام 1949 تحديداً، إنتقل إلى باريس، ثمَ قام بالتحضير لإمتحان القبول في الفلسفة في المدرسة العُليا المرموقة نورمال، فشلَ في محاولته الأولى في هذا الإمتحان، لكنهُ نجح في محاولتهِ الثانية في عام 1952، وفي إحدى عبارات التأبين العديدة التي كتبها لأفراد من جيلهِ، يروي دريدا ذلك، عندما ذهب إلى الفناء الخارجي بإتجاه المبنى الذي كانَ فيه سيجلس للمحاولة الثانية، مرَ عليهِ جيل دولوز، مبتسمًا وقال لهُ، “أفكاري معك، أفضل أفكاري هيّ معَك”، في الواقع، دخل دريدا المدرسة النورمالية في وقتٍ كان فيهِ جيل خطير من الفلاسفة والمُفكرين، فقَد كان هناك أيضًا فوكو وألتوسير وليوتارد وبارت ومارين، و كذلكَ كان ميرلو بونتي، سارتر، دي بوفوار، ليفي شتراوس، لاكان، ريكور، بلانشوت، وليفيناس، كُلهم على قيد الحياة.

كانت فترة الخمسينيات في فرنسا تَعِجُ بهذهِ الظواهر و القامات، قبل فترة قُلت لإحدى الصديقات أنني نادم لأنني لَم اُولد في هذا الوقت المُحتَرم، لربما كانَ ردها على قوليّ فيهِ نوع من السخرية، لكنني تقبلت: فلا أحد يندمُ على فترةٍ لم يخترها إلا المؤلِف الفرنسي الروماني سيوران الذي كانَ يرى أن كُثرة المسامحة تُخنِق العبقرية، نعم، لأنهُ الكاتب الغاضب على كُل أوقات الولادات، لقد درس دريدا عن كثبٍ قريب أعمال هوسرل المنشورة في ذلكَ الوقت بالإضافة إلى بعض المواد الأرشيفية التي كانت مُتاحة آنذاك، ليخرُج لنا بنتيجة رسالة ماجستير من العام الدراسي 1953-1954 بعنوان “مُشكلة التكوين في فلسفة هوسرل“، نشر دريدا هذا النص في عام 1953، والأهم من ذلك، في مدرسة نورمال، درس جاكَ دريدا هيجل مع جان هيبوليت، كان هيبوليت (جنبًا إلى جنب مع موريس دي جانديلاك) في توجيه أطروحة دريدا للدكتوراه، تحتَ عنوانٍ خلاب “مثالية الشيء الأدبي“.

لم يُكمل جاك دريدا هذه الأطروحة طبعاً، ومع ذلك، قادت دراساته مع هيبوليت إلى قراءة هيجل بشكلٍ ملحوظ لهوسرل، وهي قراءة جارية بالفعل من خلال أعمال مُساعد هوسرل، يوجين فينك،زعم دريدا في خطابه عام 1980 “وقت الأطروحة” (الذي قدم بمناسبة حصوله أخيرًا على الدكتوراه) أنه لم يدرس قَط موريس ميرلوبونتي “الذي وجدتُ إحدى مؤلفاته النادرة المرئي و اللامرئي قبل فترة قصيرة”، كذلك لَم يدرُس سارتر وأنه على وجه الخصوص لم يشترك أبدًا في قراءات هوسرل والظواهر بشكل عام، كما قُلت كانت الستينيات عقدًا من الإنجازات العظيمة لهذا الجيل من المفكرين الفرنسيين، الذي شهد عام 1961 نشر كتاب فوكو الضخم تأريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، في هذا الوقت، يشارك دريدا في ندوةٍ يدرسها فوكو، وبناءً عليه، يكتُب دريدا كتاباً خلقَ ضجة وقتها “الكوجيتو و تأريخ الجنون” عام 1963، والذي ينتقدُ فيهِ فكر فوكو المُبكر، وخاصة تفسير فوكو لكتاب ديكارت، نتَجَ كتاب “الكوجيتو وتأريخ الجنون” قطيعة بين جاك دريدا وفوكو، والتي لم تلتئم بالكامل أبدًا، وفي أوائل الستينيات، قرأ دريدا بعناية هايدجر وليفيناس، دورة المحاضرة التي نُشرت مؤخرًا من 1964 إلى 1965، هايدغر: سؤال الوجود والتاريخ، يتيح لنا أن نرى كيف طور دريدا أسئلته عن هايدجر، في عام 1964، نشر جاك دريدا مقالاً طويلاً من جزأين عن ليفيناس، بعنوان “العنف والميتافيزيقيا”، صحيحٌ أنهُ من الصعب تحديد أي من مقالات دريدا المُبكرة هي الأكثر أهمية، ولكن بالتأكيد يجب أن يكون “العنف والميتافيزيقيا” مرشحًا رئيسيًا، لمعرفة مشروع التفكيك أنصح أن يقرأ أي شخص كتابه “إستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا، حول الجامعة، السلطة، العنف، العقل، الجنون، الإختلاف، الترجمة، اللُغة”.

مصادر أوصي بها.

– تجربة الألم لـ دافيد لو بروتون صـ 184

– أطياف ماركس لـ جاك دريدا

– A History of Western Philosophy by Norman L. Geisler volume ll p.306

– الجنس والفَزع لـ باسكال كينيار

– الحياة الجنسية للمتوحشين في شمال غَرب ميلانيزيا لـ مالينوفيسكي

– الغصن الذهبي لـ جيمس فريزر

إعلان