حديث مع ميلان كونديرا

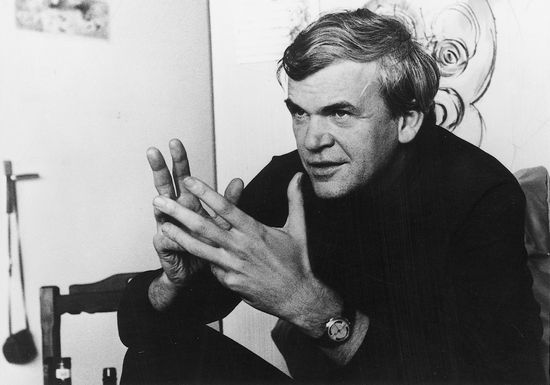

تظلل حمرة مغيب الشمس الباريسية العميقة وجهه، فتبرز عيناه ذات اللون الأزرق الكثيف. يتكلم ببطء، بلغة فرنسية بليغة، مع لكنة سلافية قوية. يقول ميلان كونديرا في المقابلة المطولة التالية: “وحده العمل الأدبي الذي يكشف عن جزئية مجهولة من الوجود الإنساني لديه سبب للوجود. أن تكون كاتبا لا يعني أن تبشر بحقيقة ما، بل أن تكتشفها“.

في عقد الثمانينيات، قدّم ميلان كونديرا، البالغ الآن السادسة والخمسين من عمره، إلى بلده الأم تشيكوسلوفاكيا، ما قدّمه غابرييل غارسيا ماركيز إلى أميركا اللاتينية في الستينيات، وما قدّمه ألكسندر سولجنتسين إلى روسيا في السبعينيات. لقد لفت انتباه جمهور القراء في أوروبا الغربية نحو أوروبا الشرقية، وقد فعل ذلك ببصيرة عالمية في جاذبيتها. دعوته إلى الحقيقة والحرية الداخلية التي لا يمكن بدونها التعرف إلى الحقيقة، وإدراكه أننا أثناء البحث عن الحقيقة علينا أن نتحضر للتصالح مع فكرة الموت، هذه هي المواضيع التي أكسبته إشادة النقاد، وفي هذا السياق كان نيله من أسبوعين جائزة القدس الأدبية لحرية الفرد في المجتمع.

اقرأ أيضًا: في ضيافة ميلان كونديرا ١

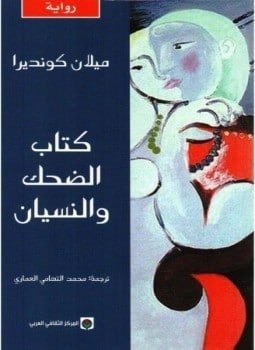

تتناول روايات كونديرا الأخيرة، كتاب “الضحك والنسيان” (1980) والرواية الصادرة العام المنصرم “كائن لا تحتمل خفته” موت الثقافة في أيامنا. هناك إشارة ضمنية إلى الشعور بالتهديد تتجلى بخطر الحرب النووية. يتعامل كونديرا مع هذا الخطر عن طريق المجاز، بإحساس جامح من الغرابة.

إعلان

على غرار مواطنه ميلوش فورمان، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار الذي تأقلم مع المنفى وازدهر في الغرب، كونديرا الذي يعيش في فرنسا منذ العام 1975 كان غزير الإنتاج بما يكفي لتبديد الفكرة الشائعة القائلة بأن المؤلفين الذين يقتلعون من جذورهم يفقدون الإلهام. كتاب تلو الآخر، يجد القارئ فيها الشغف والهزل وكما هائلا من الإثارة الجنسية. نجح ميلان كونديرا في تحويل تشيكوسلوفاكيا التي عاش فيها في شبابه إلى أرض شهوانية، أسطورية، حية.

قد تفسر طبيعة إنجازاته بطريقة ما السبب وراء حرص كونديرا بشراسة على خصوصيته. لا يود أي صانع أساطير، أو لغز ما، أن يماط عنه اللثام. في مقابلة سابقة، اقتبس الروائي فيليب روث كلاما لكونديرا قاله له:

حين كنت صبيا صغيرا، يرتدي سروالا قصيرا، حلمت بمرهم عجائبي يجعلني غير مرئي. ثم كبرت، وشرعت في الكتابة، وسعيت إلى النجاح. الآن، أصبحت ناجحا وأود لو أحصل على ذاك المرهم الذي يجعلني غير مرئي.

كما هو متوقع، لم يكن في صوت كونديرا أي أثر للحماس حينما هاتفته من سان فرانسيسكو في شقته الباريسية لأطلب مقابلته. جاءت المساعدة من جانب غير متوقع، ذكرى جدي، ليونيد اندرييف، كاتب المسرحيات الروسي في مطلع القرن. حذرني بعض الأصدقاء المشتركين، أن إخضاع السوفيات لبلاده، جعل كونديرا عديم الثقة بالروس، جميع الروس، لكني شعرت أنه علي الإفصاح عن أصولي الروسية.

أجاب كونديرا بأنه قرأ في شبابه أعمال جدي وأعجب بها. أُذيب الجليد، وتم ضرب الموعد. ولكنه كتب في رسالة تلقيتها منه بعد فترة وجيزة: “عليّ أن أحذرك من مزاجي السيء، فأنا عاجز عن التحدث عن نفسي، وحياتي، وأحوالي النفسية. أنا متحفظ إلى درجة شبه مرضية، ولا أستطيع القيام بشيء بخصوص ذلك. إن كان ذلك لا يشكل مانعاً بالنسبة إليك، أود التحدث عن الأدب فقط“.

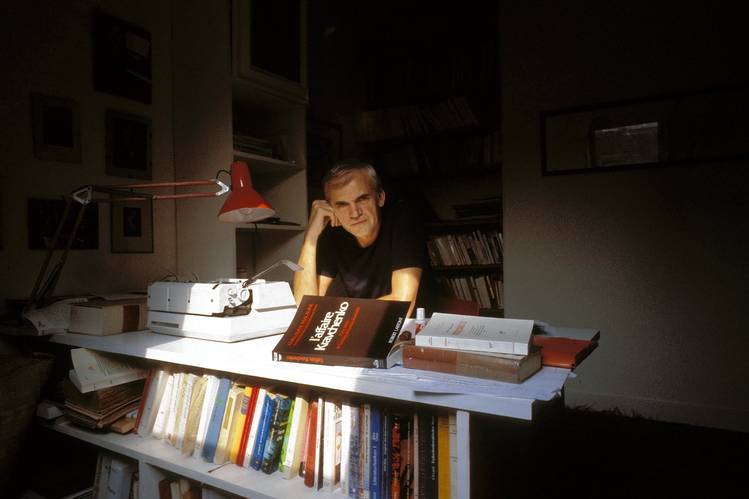

يعيش ميلان كونديرا وزوجته فيرا في واحد من الشوارع الجانبية الهادئة في مونبارناس. شقتهما الصغيرة هي حجرة علوية أعيد تصميمها مطلة على أسطح باريسية رمادية. ما يضفي على غرفة الجلوس طابعها الخاص هي اللوحات السوريالية المعاصرة على الجدران. بعضها رسمها فنانون تشيكوسلوفاكيون، وبعضها الآخر رسمها كونديرا نفسه، رؤوس ضخمة متعددة الألوان وأيدٍ بأصابع طويلة تشبه يدي كونديرا.

فيرا كونديرا امرأة جميلة بشعر بني قصير، تبدو نحيلة هيفاء بسروالها الجينز. قدمت إلينا النبيذ، وقشرت لنا ببراعة حبات الكيوي. بينما كنا نتحدث، كنت مندهشا بتقدير مضيفيّ الجانب المرح للحياة الباريسية، مثل سهولة التسوق في محل بون مارشيه المجاور، والفاكهة الإستوائية من المتجر عند الزاوية، والمعارض الفنية خلال السنة. لكن خلال المقابلة، كانت فيرا مشغولة جدا في الغرفة المجاورة بالكتابة والرد على مكالمات المسافات الطويلة. صار كونديرا شخصية مشهورة، وأصبحت هي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات الآتية من التلفزيون الأوروبي والمخرجين المسرحيين والسينمائيين.

بجسده الطويل النحيل، يجلس كونديرا، مرتديا سترة زرقاء قديمة، متهدلا في كرسيه. من الواضح هنا، أنه رجل “مرتاح في جلده”، و هو تعبير فرنسي يشير للإنسان المرتاح مع نفسه، كان كونديرا قد تعمق باكتشاف دلالاته في روايته “كائن لا تحتمل خفته“. أخبرته، بتشجيع من أسئلته، عن تجربتي مع الهجرة في طفولتي في باريس. يعود افتتاني بمدينة براغ إلى تلك الأيام، حين كانت الشاعرة الروسية المهاجرة مارينا تسفيتاييفا تزورنا في المساء وتلقي أشعارها بصوتها شبه الحنجري. واحدة من القصائد التي لم أنسها، كانت موجهة إلى أحد التماثيل على جسر نهر فلتافا، حارس لا ينفك يحرس براغ : أيها الفارس الشاحب، أنت حارس النهر الرشاش، والسنين العابرة، تراقب الخواتم والمعاهدات وهي تتحطم على السد الحجري.

كان هناك الكثير من الانكسارات في الأربعمائة عام الفائتة:

كان ذلك عام 1936 أو 1937، و حتى في ذلك الحين كانت براغ قريبة جدا من ألمانيا النازية ومن روسيا الشيوعية على حد سواء. ضخامة الخيانات القادمة والوعود الكاذبة كانت عصية على التخيل.

كان كونديرا منخرطاً في أحداث ربيع براغ 1968، التي شهدت تحطم الوعد بالإشتراكية ذات الوجه الإنساني تحت سلاسل الدبابات السوفياتية. كان نشر روايته الاولى “المزحة” في براغ واحدا من الأحداث الرئيسية في تلك المرحلة المفصلية.

كانت رواية “المزحة“، التي كتبها كونديرا بإحكام وبناها بإتقان، اتهاما للعبثية القاتمة للحياة في ظل الحكم الشيوعي، ولكن أيضا للحياة أينما كانت، حيث يُسمح للخيانة والإنتقام بإفسادها. شق المخطوط طريقه إلى دار غاليمار للنشر في باريس، وسرعان ما نال إشادة عالمية. فقد كونديرا عقب الغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا وظيفته كأستاذ في معهد الدراسات السينمائية العليا في براغ كما منعت كتبه، ثم أصبحت الحياة شيئا فشيئا غير محتملة بالنسبة إليه حتى تعرض للنفي من وطنه الأم.

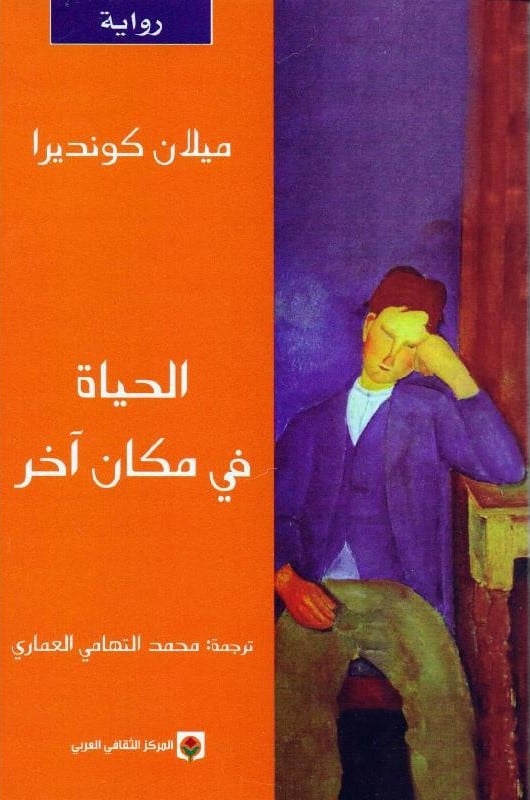

شقت الكتب التي انهالت على جمهور قراء أوروبا الغربية في السنوات التالية الباب أمام رحلة فكرية وعاطفية. كانت رواية “الحياة هي في مكان آخر” المنشورة في الولايات المتحدة عام 1974 بحثا حول أقصى التبعات الناجمة عن الحماس الثوري الشاعري.

أما المجموعة القصصية “غراميات مرحة” (1974) و رواية “رقصة الوداع” (1976) فقد احتفتا بالحب الإروتيكي كما مزجتا بين المرح والتعاطف. ألقيت في “رقصة الوداع” ملاحظة جديدة، حينما اختار ،”جاكوب”، إحدى شخصياتها الرئيسية، الرحيل عن وطنه المحتل، فدخل أرضا جديدة غير مكتشفة، هي أرض المنفى. بالطبع كان ذلك هو المشهد الذي ترامى قبل رحيل كونديرا عن تشيكوسلوفكيا عام 1975، وكان أول ما سألته عنه في مقابلتنا.

أنت تعيش في فرنسا منذ عشر سنوات، أي منذ أن كنت في السادسة و الأربعين من عمرك. هل تشعر أنك مهاجر، أم فرنسي، أم تشيكي، أو أنك مجرد أوروبي دون جنسية محددة؟

حينما غادر مثقفو ألمانيا وطنهم إلى أميركا في الثلاثينيات، كانوا على يقين من عودتهم يوما ما إلى ألمانيا. اعتبروا بقاءهم في الخارج أمرا مؤقتا. في المقابل، أنا ليس لدي أي أمل بالعودة. بقائي في فرنسا نهائي، ولذلك فأنا لست مهاجرا. فرنسا هي وطني الوحيد الآن. ولا أشعر أني مقتلع من جذوري. كانت تشيكوسلوفاكيا جزءًا من الغرب لألف سنة، أما اليوم فهي جزء من امبراطورية مترامية في الشرق. كنت سأشعر بقدر أكبر من الغربة في براغ مما قد أحسه في باريس. لكنك تكتب باللغة التشيكية؟ أكتب مقالاتي بالفرنسية، أما رواياتي فأكتبها بالتشيكية لأن تجاربي ومخيلتي راسية في بوهيميا، في براغ.

سبقك ميلوش فورمان إلى جعل تشيكوسلوفاكيا معروفة لدى جمهور واسع في الغرب، من خلال صناعة أفلام مثل“حفلة رجال الأطفاء”.

بالفعل، هو تجسيد لما أسميه أنا روح براغ، هو وصانعي الأفلام الآخرين، إيفان باسر وجان نيميش. صُدم الجميع و انبهروا حينما جاء ميلوش إلى باريس. كيف يعقل أن يخلو صانع أفلام من التكبر؟ في باريس، المكان الذي لا تعرف فيه مجرد بائعة في غاليري لافاييت كيف تتصرف على طبيعتها، بدت بساطة فورمان وكأنها استفزازية.

كيف تعرف “روح براغ”؟

رواية “القلعة” لكافكا، ورواية “الجندي الطيب شفيك” لياروسلاف هاشيك مليئتان بهذه الروح. إحساس استثنائي بالواقع. وجهة نظر الرجل العادي. التاريخ كما يُرى من الأسفل. بساطة مستفزة. عبقرية العبث. فكاهة ممزوجة بتشاؤم لا نهائي.

على سبيل المثال، يتقدم رجل تشيكي بطلب للحصول على تأشيرة هجرة. يسأله الموظف: “أين تود الذهاب؟” فيجيبه الرجل: “لا يهم ذلك”. يُعطى مجسم الكرة الأرضية. “اختر من فضلك”.

ينظر إليها الرجل ويديرها ببطء ثم يقول: “أليس لديك واحدة أخرى؟

بالإضافة إلى جذورك في براغ، ما هي الأعمال الأدبية التي تحبها التي ساهمت في تكوينك؟

أولا، الروائيان الفرنسيان رابليه وديدرو ، بالنسبة إلي، المؤسس الحقيقي وملك الأدب الفرنسي هو رابليه، كما حملت رواية “جاك القدري” لديدرو روح رابليه إلى القرن الثامن عشر. لا تضللك حقيقة أن ديدرو كان فيلسوفا. لا يمكن اختزال هذه الرواية في خطاب فلسفي. هي مسرحية ساخرة، الرواية الأكثر تحرراً في التاريخ، الحرية متجسدة في رواية.

أنهيت مؤخرا مسرحية مقتبسة عنها، عرضتها سوزان سونتاغ في كامبريدج، ماساتشوستس تحت عنوان “جاك و سيده” وقدمها مسرح أمريكان ريبيرتوري في كانون الثاني.

جذورك الأخرى؟

رواية أوروبا الوسطى في قرننا الحالي. كافكا، روبرت موزيل، هرمان بروخ، فيتولد غومبروفيتش. هؤلاء الروائيون مرتابون بشكل كبير مما أسماه أندريه مارلو بِ “أوهام الغنائية الشعرية” ، مرتابون من الأوهام المتعلقة بالتقدم، مرتابون من كيتش الأمل. أشاركهم معاناتهم فيما يخص الانحطاط الغربي. ليست معاناة شعورية إنما معاناة ساخرة. أما جذري الثالث: الشعر التشيكي الحديث. بالنسبة إلي، كان تدريبا عظيما للمخيلة.

هل كان ياروسلاف سيفيرت من بين الشعراء الحديثين الذين ألهموك؟ هل استحق جائزة نوبل التي نالها عام 1984؟

بالتأكيد استحقها. يقال أنه رشح لنيل جائزة نوبل في العام 1968، لكن لجنة التحكيم كانت حذرة في حينها لخوفها من اعتبار منحه إياها بادرة تعاطف مع دولة احتلت مؤخرا.

جاءت الجائزة متأخرة جدا، متأخرة جدا على الشعب التشيكي المهان، متأخرة جدا على الشعر التشيكي الذي انتهت حقبته العظمى منذ وقت طويل، ومتأخرة جدا على سيفيرت الذي يبلغ الآن الثالثة والثمانين من عمره. قيل أنه حين اقترب السفير السويدي من سريره في المشفى ليزف له خبر التكريم، نظر سيفيرت إليه طويلا ثم قال بنبرة حزينة: “لكن ما الذي سأفعله الآن بكل هذه النقود؟”

ماذا عن الأدب الروسي؟ هل ما زال يؤثر فيك؟ أم أن الأحداث السياسية في العام 1968 جعلته غير محل ثقة بالنسبة إليك؟

يعجبني تولستوي كثيرا. هو أكثر حداثة بكثير من دوستويفسكي. لعل تولستوي كان أول من تمكن من فهم دور اللاعقلانية في السلوك الإنساني،هذا الدور الذي تؤديه البلاهة، لكن في الغالب عن طريق لا مسؤولية الأفعال الإنسانية الموجهة من لا وعي غير منضبط وغير قابل للسيطرة على حد سواء.

فلتعد قراءة المقطع السابق لموت آنا كارنينا. لماذا قتلت نفسها دون أن تريد ذلك حقا؟ كيف ولد قرارها؟ قام تولستوي بالإحاطة بهذه الأسباب غير العقلانية والمراوغة بتصوير تدفق وعي آنا.

تجلس في عربة القطار وتختلط صور الشارع مع أفكارها غير المنطقية والمتشظية داخل رأسها. صانع المونولوغ الداخلي الأول ليس جويس، إنما تولستوي في هذه الصفحات القليلة من آنا كارنينا. نادرا ما يعترف بذلك، لأن تولستوي ترجم بشكل رديء. قرأت في إحدى مرة ترجمة فرنسية لهذا المقطع، و شعرت بدهشة هائلة. ما كان غير منطقي ومتشظياً في النص الأصلي أصبح منطقيا وعقلانيا في النص المترجم إلى الفرنسية، كما لو أن الفصل الأخير من يوليسيس لجويس قد أعيدت كتابته، و مونولوغ مولي بلوم الطويل قد أعطي ترقيما تقليديا منطقيا.

يا للحسرة، مترجمونا يخونوننا. لا يتجرأون على ترجمة غير المألوف، وغير العادي وغير الأصيل في نصوصنا. يخشون أن يتهمهم النقاد بالترجمة الرديئة. يقللون من شأننا ليحموا أنفسهم. ليس لديك أي فكرة عن كمية الوقت والطاقة التي أهدرتها في تصحيح ترجمات كتبي.

في رواية “كتاب الضحك والنسيان” تتحدث عن والدك بتأثر.

كان والدي عازف بيانو. كان شغوفا بالموسيقى الحديثة، ورموزها من أمثال المؤلفين سترافينسكي، بارتوك، شونبرغ، و ياناتشيك. قاتل بشدة من أجل الإعتراف بليوش ياناتشيك كفنان. ياناتشيك مؤلف موسيقي حديث ساحر، غير قابل للمقارنة، عصي على التصنيف. الأوبرا التي كتبها “من منزل الأموات” والمبنية على رواية دوستويفسكي هي واحدة من أعظم الأعمال النبوئية في القرن الحالي مثل “المحاكمة” لكافكا ولوحة غرنيكا لبيكاسو.

هذه الموسيقى الصعبة التي أداها والدي في قاعات الحفلات التي كانت شبه خالية. في صغري، أبغضت الجمهور الذي رفض الاستماع إلى سترافينسكي وصفق لتشايكوفسكي أو موزارت. احتفظت بشغفي بالفن الحديث، هذا إخلاصي لوالدي، لكني رفضت أن أتخذ مهنته الموسيقية. أحببت الموسيقى لكني لم أحب الموسيقيين. شعرت بالإختناق لمجرد فكرة أن أقضي حياتي بين الموسيقيين.

عندما غادرت وزوجتي تشيكوسلوفاكيا، استطعنا أخذ عدد قليل من الكتب معنا، من بينها “القنطور” لجون أبدايك، كتاب لمس شيئا عميقا في داخلي، حبا مؤلما للوالد المهزوم والمهان.

في كتاب “الضحك والنسيان” تقيم رابطاً بين ذكرى والدك و حكاية عن تامينا التي تعيش على جزيرة ليس فيها سوى الأطفال.

هذه الحكاية هي حلم، صورة حلم تستحوذ علي. تخيل أنك مجبر على قضاء بقية أيامك محاطا بالأطفال ولا تتحدث إلى شخص راشد واحد. هذا كابوس. من أين تأتي هذه الصورة؟ لا أعرف. لا أحب تحليل أحلامي، أفضل تحويلها إلى حكايات.

يحتل الأطفال مكانا غريبا في كتبك. في “كائن لا تحتمل خفته” يعذب الأطفال غرابا، وتقول تيريزا لتوماس فجأة: “أنا ممتنة لك لعدم رغبتك في الإنجاب”. نجد فيها في المقابل عطفا تجاه الحيوانات. في الكتاب الأخير، هنالك خنزير يصبح شخصية محببة. أليست هذه النظرة تجاه الحيوانات كيتشية بعض الشيء؟

لا أعتقد ذلك، الكيتش هو الرغبة في الإرضاء مهما كان الثمن. التحدث بلطف عن الحيوانات والنظر بشيء من الشك نحو الأطفال لا يمكن أن يرضي الجمهور كثيرا، بل على العكس، قد يزعجه بشدة. ليس الأمر أني أكن الضغينة للأطفال، لكن كيتش الطفولة يزعجني. هنا في فرنسا، قبل الانتخابات، يكون لجميع الأحزاب ملصقاتها الإعلانية والشعارات نفسها عن مستقبل أفضل وصور لأطفال يبتسمون ويركضون ويلعبون في كل مكان. لكن للأسف، فمستقبل البشرية ليس الطفولة، بل هو الشيخوخة. إنسانية المجتمع الحقيقية تتمظهر من خلال سلوكه تجاه المسنين. لكن الشيخوخة، المستقبل الذي يواجهه كل منا، لن يظهر على أي ملصق إعلاني لبروباغندا ما، لا من أحزاب اليسار ولا من احزاب اليمين.

أرى أن الصراع بين اليسار واليمين لا يثير عندك الكثير من الحماس.

الخطر الذي يهددنا هو الامبراطورية التوتاليتارية. الخميني، ماو، ستالين.. هل هم من اليسار أم من اليمين؟ التوتاليتارية ليست يسارا ولا يمينا، وفي امبراطوريتها سوف يفنى كلاهما. لم أكن مؤمنا يوما، لكن بعد رؤيتي اضطهاد الكاثوليكيين التشيك خلال الإرهاب الستاليني، شعرت بأشد التضامن معهم. ما فرقنا، أي الإيمان بالاله، كان ثانويا أمام ما جمع بيننا. في براغ، أعدموا الاشتراكيين كما الكهنة على حد سواء. هكذا ولد الإخاء بين المضطهدين. لهذا السبب يبدو لي الصراع العنيد بين اليمين واليسار ساذجا وبائدا. أمقت المشاركة في الحياة السياسية، رغم أن السياسة تبهرني كعرض، عرض مأساوي قاتل في الشرق، وآخر عقيم فكريا لكن مسلٍ في الغرب.

يقال أحيانا، من باب المفارقة، أن الاضطهاد يمنح الأدب والفن حيوية وجدية أكثر.

دعنا من الرومانسية. استمرارية الاضطهاد يمكن أن تدمر ثقافة ما كليا. الثقافة بحاجة إلى حياة عامة، التبادل الحر للأفكار، تحتاج إلى معارض ونقاشات وحدود مفتوحة. مع ذلك، يمكن للثقافة أن تعيش في ظروف قاهرة، لكن لأجل محدود.

عقب الغزو الروسي عام 1968، منع جميع الأدب التشيكي تقريبا، و انحصر التداول به بالنسخ المطبوعة على الآلات الكاتبة، أما الحياة الثقافية العامة فقد تدمرت بالكامل. مع ذلك، كان الأدب التشيكي في السبعينيات مبهرا، شعر هرابال وغروزا وسكفوريكي. كان الأدب التشيكي في ذلك الوقت في أخطر أوقات وجوده، لكنه في الآن عينه اكتسب سمعته العالمية. لكن، إلى متى يمكن له أن يستمر في الخفاء؟ لا أحد يعلم. لم تختبر أوروبا حالات مماثلة من قبل. حين يتعلق الأمر بمحنة الأوطان ينبغي علينا ألا ننسى أبعاد الزمن. في دولة دكتاتورية فاشية، يعلم الجميع أنها ستنتهي يوما ما، ينظر الجميع إلى نهاية النفق. بينما في امبراطورية الشرق، النفق لا نهاية له، على الأقل من وجهة نظر حياة بشرية. لذلك، لا أحبذ أن يقارن الناس بولندا، لنقل، بتشيلي مثلا. أجل، التعذيب والمعاناة نفسها لكن الأنفاق مختلفة تماما من حيث الطول. وهذا يغير كل شيء. يتسبب الاضطهاد السياسي بخطر آخر أيضا أسوأ من الرقابة والشرطة، خاصة فيما يخص الرواية، هو الأخلاقوية. يخلق الاضطهاد حدودا شديدة الوضوح بين الخير والشر، ويستسلم الكاتب بسهولة لإغراء الوعظ. قد يكون ذلك جذابا، من وجهة نظر بشرية، إلا أنه مميت بالنسبة إلى الأدب. هرمان بروخ، الكاتب النمساوي الذي أحبه لأقصى الحدود، قال مرة :”المبدأ الأخلاقي الوحيد لأي كاتب هو المعرفة.” فقط العمل الأدبي الذي يكشف جزئية من الوجود الإنساني لم تكن معروفة مسبقاً يحق له أن يكون موجوداً. أن تكون كاتباً لا يعني أن تبشر بحقيقة ما، بل أن تكتشفها“.

لكن، أليس من الممكن أن المجتمعات التي تعاني من الاضطهاد تمنح الكاتب المزيد من الفرص لاكتشاف جزئية مجهولة من الوجود أكثر من أولئك الذين يعيشون حيوات سلمية؟

ربما. إذا فكرت بأوروبا الوسطى، يا له من مختبر مذهل للتاريخ! عايشنا في فترة ممتدة على مدى ستين عاما سقوط إمبراطورية، ولادة دول صغيرة، الديمقراطية، الفاشية، الاحتلال الألماني بكل مذابحه، الإحتلال الروسي ومنافيه، والأمل بالاشتراكية، الإرهاب الستاليني، والهجرة. طالما كنت مشدوها بكيفية تعامل الناس حولي مع هذه الأوضاع. أصبح الانسان مبهما كأنه سؤال، و من رحم هذه الدهشة يولد الشغف لكتابة رواية. نزوعي إلى الشك فيما يتعلق ببعض القيم التي لا يمكن مهاجمتها متجذرة في تجربتي الوسط أوروبية. يشار إلى الشباب، على سبيل المثال، ليس كمرحلة فحسب، بل على أنه قيمة بذاته. حين ينطق السياسيون هذه الكلمة، دائما ما تظهر ابتسامة سخيفة على وجوههم. لكني حين كنت شابا، عشت في مرحلة من الرعب كان الشباب فيها بأكثريتهم الساحقة هم من يدعمون الإرهاب من خلال انعدام خبرتهم، وعدم نضجهم، و إيمانهم بمثلهم الأخلاقية العليا على قاعدة “كل شيء أو لا شيء“، و حسهم العاطفي الحماسي. أكثر رواياتي شكوكية هي “الحياة هي في مكان آخر“. موضوعها الشباب والشعر، مغامرة الشعر في عهد الإرهاب الستاليني. ابتسامة الشعر. إبتسامة البراءة اللعينة. الشعر هو قيمة أخرى من هذه القيم المنيعة في مجتمعنا. شعرت بصدمة عميقة حين أيد الشاعر الشيوعي الفرنسي بول إيلوار علانية إعدام صديقه الكاتب البراغي زافيس كالاندرا في العام 1950. حين يرسل بريجنيف دبابات لقتل الافغان، هو أمر فظيع حتماُ، لكنه، لنقل، طبيعي، لكونه متوقعاً. لكن حين يمتدح شاعر عظيم إعداما يكون ذلك أقرب إلى عصف يحطم صورتنا الكاملة عن العالم.

هل حياتك الغنية بالتجربة تجعل من رواياتك سيرة ذاتية؟

لا تمثل أي من شخصيات رواياتي صورة عن نفسي، ولا هي صورة عن شخص حي. لا أحب السيرة الذاتية المقنّعة. أمقت حماقة الكتّاب. الحماقة بالنسبة لي هي خطيئة رأسمالية. كل من يكشف عن الحياة الحميمة لشخص آخر يستحق الجلد. نعيش في عصر حيث يتم تدمير الحياة الشخصية. الشرطة تدمرها في الدول الشيوعية، والصحافيون يهددونها في الدول الديمقراطية. يفقد الناس أنفسهم شيئا فشيئا ذوقهم بالحياة الخاصة وشعورهم بها. الجحيم هو حين يعجز الشخص عن إخفاء حياته عن أعين الآخرين. أولئك الذين عاشوا في دول توتاليتارية يعرفون ذلك. لكن، هذا النظام يبرز، مثل عدسة مكبرة، اتجاهات كل المجتمعات الحديثة، مثل تدمير الطبيعة، رفض التفكير والفن، البيروقراطية، تبديد الشخصية، الإفتقار إلى احترام الحياة الشخصية. بدون السرية لا شيء ممكن، لا الحب، ولا الصداقة.

كان الوقت متأخرا عندما انتهت المقابلة. رافقني كونديرا خلال عودتي إلى الفندق، نزهة قصيرة في الليل الباريسي الرطب. بعد يوم أو يومين، دعتني عائلة كونديرا إلى تناول وجبة طائر السمان بصلصة التوت المعدة بالطريقة التشيكية على الغداء. كونديرا مرح ومسل. يقول أن قراءاته تتناقص باستمرار، لأن الناشرين الفرنسيين يضعون الكتب بخطوط أصغر فأصغر.لن يفكر في إحتمال أن لا يكون في الأمر مؤامرة فرنسية، وأنه فقط يحتاج نظارات جديدة.

يظهر مراوغة الكاتب الحقيقية حين يُسأل عن الكتاب الذي يعمل عليه في الوقت الحالي. لكنه يتحدث بكامل إرادته عن تعاونه الحالي في “مهزلة ميتافيزيقية” مع المخرج السينمائي الفرنسي آلان رينيه. يقوم كونديرا بكتابة السيناريو فيما يبحث عن عنوان مناسب. هل يجب أن يكون “ثلاث أزواج وحبيبان” أم “زوجان وثلاثة أحباء”. الحاجة إلى السرية تبطل عند التعرض لشيء من الإزعاج.

هذا هو ميلان كونديرا الذي يتذكره أصدقاؤه من العام 1968 بسعادة، كونديرا “غراميات مرحة” الخالي من الهموم، الكتاب الأحب إليه من بين مؤلفاته لأنه يرتبط بالمرحلة الأكثر بهجة في حياته.

المصدر: https://www.nytimes.com/1985/05/19/magazine/a-talk-with-milan-kundera.html

إعلان