لماذا تراجع العنف؟ قراءة في كتاب “الملائكة الأفضل لطبيعتنا”

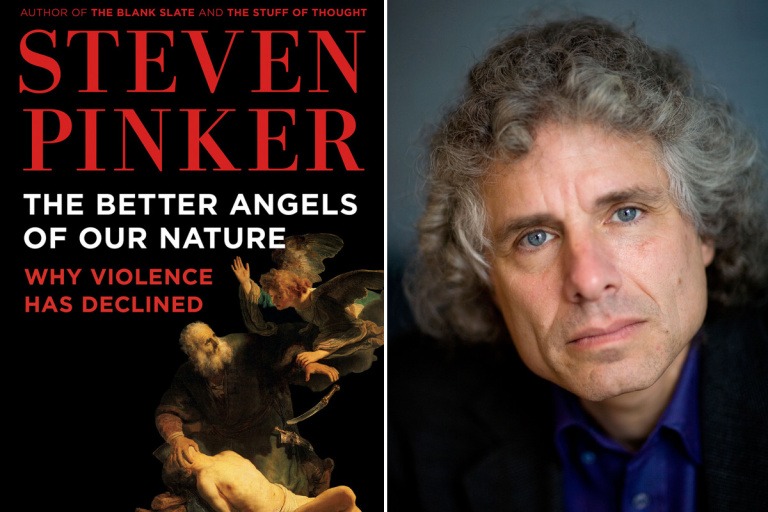

أخيرًا انتهيت من قراءة الكتاب الضخم ” The better Angels of our nature “، الذي قام بتأليفه عالم النفس واللغويات الشهير ستيفن بينكر الذي نراه في كتابه متفائل بالإنسانية ومستقبلها، والذي يعتقد أننا نعيش في أكثر فترات حياتنا البشرية أمنًا وسلامًا، وإنَّ العنف يركب منحنى تنازليًا عبر مراحل التاريخ المختلفة، على الرغم من تلك الأخبار التي لا تنقطع من حولنا عن الحروب والجرائم والاٍرهاب.

ستيفن بينكر: هو أستاذُ علم النفس في جامعة هارفارد، متخصّص في اللغويات وعلم اللغة النفسيِّ وعلوم الإدراك. ومن جملة ما كتب: غريزة اللغة (1994)، و كيف يعمل العقل (1997)، كلمات وقواعد (1999)، والقائمة الخالية» (2002)، و«جوهر الفكر؛ اللغة باعتبارها نافذةً للطبيعة الإنسانية» (2007)، و«روح الأسلوب» (2014). صنَّفته مجلة تايم وفورين بوليسي واحدًا من أهم مئة مفكِّري وشخصية مؤثِّرة في العالم.

أما مؤلَّفه هذا الذي نُشِر سنة 2001، والذي تبلغ عدد صفحاته 850 صفحة، فيتكوَّن من حكاية طويلة شملت: 6 اتجاهات كبرى للتحوًل، وخمسة شياطين، وأربعة ملائكة، وخمس قوى تاريخية.

أولا: الاتجاهات الستة (من الفصل الثاني الى الفصل السابع) :

يجمع بينكر مئات الأدلة، والتطوُّرات التاريخية المتفرِّقة التي تمثِّل مفردات تراجُع العنف عبر تاريخ البشرية في ست اتجاهات رئيسية:

1- الإتجاه الأول: ويتمثَّل في التحوُّل من فوضى مجتمعات الصيد، وجمع الثمار التي قضى فيها أجدادنا معظم تاريخه التطوُّري إلى الحضارات الزراعية الأولى بمدنها وحكومتها، والتي بدأت منذ حوالي خمسة آلاف سنة.

إعلان

ومع هذا التحوُّل حدث انخفاض في حالات الإغارة بين المجتمعات، و النزاع العنيف كذلك، وحدث انخفاض بنسبة خمسة أضعاف في معدَّلات الوفيات العنيفة. وسميت هذه المرحلة بالتحوُّل نحو المهادنة Pacification process.

2-الإتجاه الثاني: ويمثِّل مرحلة التحوُّل من القرون الوسطى إلى القرن العشرين (خاصة في أوروبا)، والتي شهدت توحيد ملكيات الإقطاعييين في صورة ممالك كبيرة بسلطةٍ مركزيَّة وبنية أساسية :حركة تجارة، حيث شهدت فيها الدول الأوروبية انخفاضًا بمتوسِّط 25 ضعف في معدَّل جرائم القتل. ويُلقِّب بينكر مرحلة التحوُّل هذه “عملية التحضُّر” اعترافًا بأهمية كتابِ عالم الإجتماع نوربرت الياس، وللذي يحمل نفس الإسم.

3- الإتجاه الثالث: والذي انطلق منذ عصر العقل والتنوير الأوروبي في القرن السابع، والثامن عشر (وله سوابق مماثلة في عصر النهضة وأماكن أخرى). ولقد شهد أوّل حركات منظَّمة لإلغاء نماذج العنف التي كانت المجتمعات تقرها مثل الطغيان، والعبودية، والتعذيب بالأحكام التشريعية، والعقاب السادي، والقسوة تجاه الحيوانات. ويسمي المؤرخون مرحلة التحول هذه بالثورة الإنسانية.

4- الإتجاه الرابع: ويمثِّل التحوُّل الذي حدث عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شهد العالم تطوُّرًا غير مسبوق حيث توقَّفت الدول الكبرى والمتقدِّمة عن شن الحروب على بعضها البعض. ولقد أطلق المؤرخون على هذه الفترة مرحلة السلام الطويل.

5- الإتجاه الخامس: ويدور حول تراجع الصراعات المسلَّحة حيث انخفضت، منذ بداية الحرب الباردة في 1989 كلّ الصراعات المنظمة بأنواعها – الحروب الأهلية، والقمع من قبل الحكومات الديكتاتورية، والهجمات الإرهابية في جميع دول العام وأحب أن ألقِّب هذه الفترة بـ السلام الجديد.

6- الإتجاه السادس: وهي مرحلة ما بعد الحروب، والتي استهّلت بصدور إعلان حقوق الإنسان في عام 1948، فلقد شهد حالة من النفور المتزايد ضد العنف تجاه الأقليات، النساء، الأطفال، المثليين والحيوانات. وانبثق عن الإعلان الحقوق المدنية وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق المثليين، وحقوق الحيوان بدايةً من أواخر الخمسينات، ولهذا سوف ألقِّب هذه المرحلة ثورة الحقوق.

االشياطين الصغيرة أو الخمس دوافع البدائية بداخلنا التي تقف خلف ميلنا للعنف ( الفصل 8):

ثانيا: الشياطين الخمسة

1- الافتراس predation : يعدُّ استخدام القوى الجسدية طريقة فعالة لضمان الحصول على هذه الموارد، و الكائنات القادرة عليها تتمتَّع بميزة تطوُّرية، ويلقِّب هذا النوع من العنف “الافتراس”. ولقد تطوَّرت الكائنات الحية عن طريق الإنتخاب الطبيعي، حيث تتنافس مع بعضها حفاظًا على بقاء جيناتها الوراثية، فقد تلجأ إلى افتراس بعضها البعض، عندما تكون الموارد محدودة أو ينخفض عدد الإناث (أو الذكور) الصالحين للتزاوج.

ولكن على الرغم من أنَّ لدينا ميلٌ طبيعي للعنف، فإنَّه من وجهة نظر تطوُّرية، تحتاج غرائز العنف لدينا لمن يضبطها و يجمح لجامها، لأنَّ العمل وفق إملاءات هذه الرغبة له عواقب وخيمة وخطرة فاستخدامها ضد أقاربنا، على سبيل المثال، قد يضر بفرصنا التطوُّرية بسبب امتلاكهم لجيناتنا الوراثية. علاوة على ذلك، فالعنف نفسه محفوفٌ بالمخاطر فحتى لو فاز كائن حيّ ما في معركة، فإنَّه قد يخرج منها وهو يعاني من إصابات عديدة تخفِّض من فرص بقاءه وانتقال جيناته الوراثية على المدى الطويل. و لهذا السبب يميل البشر إلى استخدام العنف بشكل انتقائي.

2- الهيمنة dominance: تحاول أغلب الأنواع من الكائنات الحية الإجتماعية تجنُّب المعارك غير الضرورية، فيقيمون نظام هرمي للهيمنة يعتمد في ترتيب طبقاته على أساس الشخص أو الفرد المحتمل فوزه (الأقوى فالأقل قوى ، و هكذا) إذا حدثت معركة، ولهذا النظام فائدة كبيرة حيث يمكن من تجنُّب الصراعات والجروح والإصابات التي تنجم عنها. يميل النظام الهرمي عادةً إلى الذكور، لأنَّه قائم على أساس الحجم والقوة النسبية، ويحدِّد مركز الذكر في هذا الهرم عدد النساء اللاتي يمكنه الحصول عليهمن، حيث يتمتَّع الذكور في قمة الهرم بما يريدون من الإناث للتزاوج معهم.

لكن عند ظهور قبائل الصيد وجمع الثمار منذ مليون أو مليون ونصف عام، أصبحت الإناث أقل اهتماما بفكرة أن تصبح حاملًا من الشخص القادر صاحب الهيمنة، وصارت ترغب فقط في ذلك الذكر الوفي الذي يعول عائلته. نظرًا لأن تربية الأسرة تعني توفير الطعام لهم، فلقد دفع التطورُ الإناثَ إلى تفضيل الذكور الذين يتسِّمون بالوفاء لأسرهم ويعودون من رحلات الصيد بالطعام للجميع، وليس الذكور الذين لا يفعلون شيئًا غير التزاوج مع أكبر عددٍ ممكن من الإناث، ولقد أدى هذا الإتجاه إلى جعلنا كرماء وأوفياء لمن نحبهم، بوصفه جزء هام من المسيرة التطوُّرية الناجحة للبشر.

3- الرغبة في الإنتقام Revenge : لا يعني الإنتقام فحسب ذلك الثأر الفوري من الخصم، ولكنه يشمل أيضًا ذلك الميل المتمثِّل في الحقد والغلّ تجاه الخصم، والبحث عن وسيلة للإنتقام منه على المدى الطويل. وهي ظاهرة شاملة أو كونية تقريبًا: فأغلب الثقافات في العالم تتبنَّى على نحوٍ واضح فكرة الثأر الدموي (العين بالعين، والسن بالسن)، ويكون الإنتقام الدافع الأساسي وراء نحو 20٪ من جرائم القتل في العالم. لكن لماذا تشيع الرغبة في الإنتقام بهذا الشكل الكبير؟.

أحد الأسباب ببساطة أنَّ ذلك يشعرنا بقدرٍ من الراحة والإنبساط، ففي الأبحاث التي أجريت على فئران المعامل تبيِّن أن الأخذ بالثأر يحدث استجابة ممتعة في المخ، تشبه إلى حدٍّ قريب اللَّذة التي تنجم عن تناول الشوكولاطة أو الكوكايين.

وربما لا نعلم أنّ هذا الشيطان بوجهٍ خاص، قد ينطلق من جعبة مفاهيمنا الأخلاقية، وإحساسنا بما هو صواب أو خطأ، حيث نميل إلى اعتبار أن ردّ الشرّ لا يقل أهمية عن ردّ الخير لأصحابه.

في هذه النقطة سنقرأ عن الشيطان الرابع والخامس، ويتجسَّد الرابع في الغرابة و الرعب التي شهدناها في عالم السينما والأدب ربما أكثر من الواقع:

4 – السادية : وهي الرغبة في تعذيب الآخرين، وإلحاق الألم عن قصد بهم فقط لأنّ منظر تألُّم هذا الشخص ومعاناته يخلق لدى الشخص السادي شعورًا بالمتعة والانتشاء. ولحسن الحظ فإنَّ السادية في الوقت الحالي أصبحت حالةً نادرة في شكلها المباشر المحض.

أما في الماضي، فقد كانت السادية أكثر شيوعًا، ففي روما القديمة، على سبيل المثال لم يكن غريبًا تعذيب المساجين حتى الموت في إستاد يتحلَّق حوله آلاف المتفرِّجين للترفيه عن الجمهور. ورغم ذلك، فإنَّه حتى في هذه الفترة، فقد كانت السادية أقل شيوعًا من بقية دوافع العنف الأخرى وبالإقتراب أكثر من هذه الظاهرة، تبدو أنَّها حالة مكتسبة، تحتاج إلى وقت للتعوُّد ثم الادمان عليها.

5- الأيديولوجية: و هي قناعةٌ مشتركة لدى جماعة من الناس؛ بأنَّ الخير العظيم أو اليوتوبيا التي يستهدفونها تبرِّر أعمال العنف، ونتيجة لذلك المعنى فالعنف الأيدولوجي يشبه الافتراس، ويمثِّل أداةً للحصول على ما نريد، ويكون الفرق في الإثنين أنَّ الدافع للعنف الأيدولوجي لا ينبع من دوافع الفرد، و لكن يعبِّر عن رغبة أفراد جماغة ما تجاهد لخلقِ عالم أفضل بأي وسيلة.

و يتأثَّر الإنسان بالأيدولوجيات بسبب ميل البشر إلى تصنيف الناس إلى مجموعات، الأولى هي المجموعة التي ننضم إليها، أما الآخرين ففي المجموعة الآخرى، إلى جانب وقوعنا ضحايا الاستقطاب الفكري حيث ننفصل بين مؤيِّد ومعارض لفكرةٍ ما بشكل حاد، فضلًا عن الرغبة في الحفاظ على الاتساق الإجتماعي التي تجعلنا نرفض باستمرار مناقشة أصحاب الأفكار المختلفة، والعمل على إقصائهم، أو إجبارهم تحت تحديد القوَّة باعتناق أفكار المجتمع.

ولقد ترتَّب على هذه الأيدولوجيات تيارات من الكراهية الشديدة عملت على شيطنة أصحاب الرأي المخالف، والرافضين للانصياع، فتسبَّبت في بحورٍ من الدم رأيناها في محرقة هتلر لليهود، وحملات التطهير التي قام بها ستالين، والعديد من المذابح والأعمال الوحشية التي طلَّت علينا بوجهها القبيح على مدار التاريخ.

بعد مقابلة قارئ كتاب بينكر للشياطين الخمسة المحرِّكة للعنف لدينا، وشعوره باليأس من خلال الصورة القاتمة التي رسمتها هذه الشياطين لطبيعتنا البشرية، سيواجه بعدها عن الملائكة.

ثالثا: الملائكة الأربعة

1- التعاطف empathy: وهي العاطفة التي تدفعنا إلى الشعور بآلام الآخرين، والربط بين مصالحهم و مصالحه.

2- التحكُّم في الذات: تسمح لنا هذه الصفة بتوقُّع نتائج أيّ تصرفات نقوم بها مدفوعين فقط بغرائزنا وعواطفنا، وتمنعنا من التصرُّف وفق ذلك.

3- الحس الأخلاقي: وهو يقرُّ عددًا من المعايير والمحرَّمات التي تتحكم بالتفاعل بين الناس في ثقافةٍ ما، و أحيانًا بطريقة تؤدِّي إلى انخفاض العنف، إلَّا أنَّ ذلك أحيانًا قد يؤدِّي إلى زيادة العنف إذا كانت المعايير (قبلية أو سلطوية أو تطورية)

4- العقل: يسمح لنا بتحرير أنفسنا من نظرتنا الضيقة، ليقف متدبِّرًا في الطرق التي نحيا بها، و يستخلص السبل التي تحقِّق لنا حياة أفضل، فضلًا عن توجيه وهدي الملائكة الثلاث الآخرين.

وفي الفصل العاشر والأخير، يجمع ستيفن بينكر بين التاريخ وعلم النفس معًا ليستخلص خمسة عناصر أو قوى خارجية عزَّزت من الإتجاه النزولي لمنحنى العنف و دعمت نوازع البشر نحو السلام، وهي :

رابعا: القوى التاريخية الخمسة

1- ظهور الدولة state: حيث تواجه العنف، وتفصل في المنازعات عن طريق احتكار القوى.

2- تنامي التجارة الدولية مما شجع على اعتماد الدول بشكلٍ متزايد على بعضها البعض، ودفَع التوجُّه نحو السلام الذي يؤمِّن حرية انتقال السلع.

3- احترام المرأة و حقوقها (تيار النسوية) : تمكين النساء في الحياة العامة، فعندما حصلن على إمكانية تحديد النسل انحسر العنف مع الحد من النمو السكاني.

4- الكوزموبوليتانية: مع انتشار وسائل الإعلام والتعليم، حيث عزِّز التعاطف مع الآخرين والإعتراف بوجود الآخر.

5- تزايد دور العقلانية و المنطق: وهو اللجوء للمعرفة والعلوم والعقلانية في حلِّ المشاكل، مما يبقي الناس بعيدّا عن دوامات العنف.

يؤكِّد بينكر على أنَّ الإنسان ليس مجبولًا بالفطرة على الشر أو الخير، ولكن لديه محفِّزات triggers تدفعه إما للاعتداء على الغير أو التعاون معه، فعندما ندرك بوضوح تراجع العنف في عالمنا المعاصر، فسوف يبدو مختلفًا في أعيننا، ويظهر الماضي أقل براءة، والحاضر أقل ضراوة، غنبدأ في تقدير النعم الصغيرة التي اكتسبناها من تعايشنا المشترك، والتي كانت حلمًا أو يوتوبيا داعبت عقول أجدادنا.

لقد تعرَّضت فكرة السلام الطويل التي دافع عنها بينكر لانتقادٍ شديد من الدكتور نسيم طالب، وهو ذلك الرجل العبقري صاحب البجعة السوداء الذي وصف الفكرة بأنَّها وهم إحصائي فكلَّ ما رصده بينكر هو تباعدٌ فقط بين فترات الحروب، وأنَّ ما قدَّمه ليس دليلًا على الإطلاق يدعونا لتوقُّع استمراره، وكان هذا القياس أحد أسباب الصدمة التي تعرَّض لها العالم جراء الأزمة المالية في عام 2008 خاصة بعدما كانت كلّ التوقُّعات -المشابهة لإحصاءات بينكر و توقُّعاته- باستحالة حدوث انهيار في البورصات المالية على نطاقٍ كبير.

وسواء كنت مع نسيم طالب أم ستيفن بينكر، فإنَّ الأمر لا يستدعي شعورًا بالاسترخاء والرضا الزائف، و علينا العمل جاهدين للوصول إلى سلامٍ حقيقي ودائم.

———————————————-

إعلان