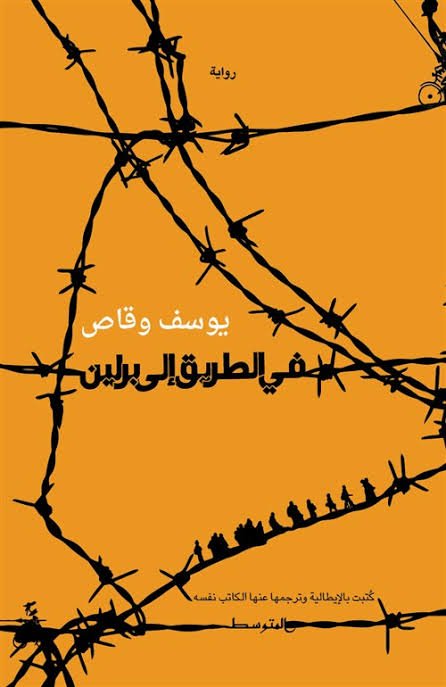

في الطريق إلى برلين: العوالمُ التي لا تنتهي صِراعاتها

تختلفُ روايةُ “في الطريق إلى برلين” عن رواياتٍ عديدةٍ تسيرُ بهدوءٍ نحوَ نهايتها بشكلٍ واضحٍ وشفّافٍ للغاية، إنَّها ليسَت كغيرِها من الأعمالِ؛ فهي مُفرِطةٌ في السِّرياليَّةِ والجنونِ، وقَد تَبدو بِلا شكٍّ ثقيلةً وعسيرةً على الكثيرين.

وشخصياتُها لا تُمثِّلُ فحسبُ الإنسانَ الحداثيَّ الذي يُعاني معَ حياتِه اليوميَّةِ وواقِعِهِ الاعتياديّ؛ وإنَّما الإنسانُ التراجيديُّ الملحميُّ، وهو ليسَ الإنسانَ التراجيديَّ الجَديدَ الذي يَتَصارَعُ معَ الحياةِ الحديثةِ، أو الَّذي يبحثُ عن معنًى لها فحسبُ؛ بَل هوَ نفسه القديمُ الذي يُعاني مَعَ الآلهةِ والقَدَرِ في حياةٍ مُعاصِرَةٍ.

وَتَرمِي الرِّوايةُ بِـ”سُوريا” -وَما حَدَثَ فيها مِن حُروبٍ- نَحوَ طَريقٍ جديدٍ وِجهتهُ غَير معروفةٍ، فَهيَ ليسَت مُجرَّدَ “سوريا” عاديّةً؛ بَل أراضٍ أُسطوريَّةٌ تغرقُ في أساطيرِها رُغمَ جميعِ محاولاتِ عَقلَنَتِها، مَعَ شخصياتِها الّتي هيَ أقرَبُ إلى الخُرافةِ مِنَ الواقعِ، فهيَ أبطالٌ، وقدِّيسونَ، وحكماءُ، وعرّافونَ، وزعماءُ قبائلٍ، ذَلكَ عَلى الأقلِّ ما خلَقَتهُ الحربُ من غيابٍ للوعي وحضورٍ للّاوعي، وكأنَّها أخرَجَت جميعَ أنقاضِ هَذا البلدِ وطبقاتِه القديمةِ إلى الأعلى بعدَ أن كانَت مطمورةً قَبلَ الحربِ، فَخَرَجَت أرواحُ الأسلافِ لَتتحدَّ بِالأبناءِ، أيّ الحاضر وهو يواجهُ ماضيَهُ وتاريخَهُ.

انحلال الهويَّة:

إنَّ ما يميّزُ “في الطريق إلى برلين” هوَ ضَياعُ الهُوياتِ وتَشتُّتها، تِلكَ الّتي تُصاحبُ شخصياتِها إلى الهُوياتِ الكُبرى للشّعوبِ، وَلَقَد رَأينا في حادثةٍ حَصَلَت لـ”ميلاد” ـ وَهو الرّاوي وَبطلُ الرِّوايةِـ إشارةً بدئيَّةً على فُقدانِها، فبينَما كانَ يتحدَّثُ مَعَ أحدِ الرِّجالِ المجهولينَ لِوَقتٍ طَويلٍ، اكتشفَ بعَدها أنَّ هذا الأخيرَ ما هوَ إلّا ابن عَمّهِ “عادل”، المحاربَ الشَرِسَ الّذي يتوقُ إلى القتالِ، إنَّهُ أيضًا جَهلٌ بالآخرِ، وفَقدانٌ للتواصُلِ مَعهُ مُؤقتًّا أو بِشكلٍ نهائيّ نَتِيجةَ الصَّدمةِ.

إعلان

تمتلئُ الرِّوايةُ بِجنسياتٍ عديدةٍ آسيويَّةٍ، وأوروبيَّةٍ، وَحتَّى إفريقيَّةٍ؛ كنتيجةٍ للحالةِ الَّتي أصبَحَت عَليها سُوريا بعدَ الحربِ، بِوصفِها ساحةً كبيرةً للجِّهادِ والعملياتِ الاستخباريّةِ. غيرَ أنَّ ذَلكَ لا يتعلَّقُ فَقط بِمجردِ عَوامِلَ سياسيَّةٍ وعسكريَّةٍ؛ بَل يتعدَّاها إلى بُعدٍ كَونيٍّ تَشتَرِكُ فيهِ الإنسانيةُ كلَّها في هذهِ المحنةِ، فَلا تَغدو الحربُ مُجردَ قضيّةٍ سوريَّةٍ؛ بَل عالميَّةٍ، وَحتّى وَلَو أَخَذنا بِعينِ الاعتبارِ انغلاقَ سُوريا على نفسِها مثلَ ثُقبٍ أسودٍ يَبلعُ الجَّميعَ داخلَهُ لكِن مِن دونِ قُدرةِ أيّ أحدٍ على الخروجِ مِنها سليمًا، إلّا أنَّها ليسَت حِكرًا على السُّوريّينَ فَقَط.

وتشاركُ الشَّخصياتُ الأساسيَّةُ بشكلٍ معَ هَذهِ الجِّنسياتِ سابقةِ الذّكرِ عاداتِهَا وتقاليدَها وتاريخَها، ولا علاقةَ لِما ذُكِرَ بالاندماجِ؛ بَل في تحوّلٍ عَجِيبٍ خَلَقَه الكاتبُ الّذي يجعلُ من السُّوريّ قريبًا من الرُّوسيّ أو الهنديّ مَعَ وجودِ العكسِ، هذا الشيءُ الّذي يُمكِنُ إَرجاعُه إلى حالةٍ من التَّمزُّقِ أصبَحَت من مُخلَّفاتِ الحربِ.

وَجدتُ نَفسي بِلا اسمٍ وَلا تاريخِ ميلادٍ، وَمِن دُونِ أيّة مرجعيَّة، بِاختصارٍ بلا هويةٍ

ويصوِّرُ “يوسف وقاص” اللجوءَ عَلى أنَّهُ إعصارٌ مُدمِّرٌ يُهلِكُ أصحابَهُ، فَهوَ النّقيضُ للكبرياءِ والأَمانِ وراحةِ البالِ، وكابوسُ اللاجئِ ليس واحدًا فحسب؛ بَل يتمثَّلُ في وحوشٍ كثيرةٍ، فَمِن الحربِ الواقعةِ في بَلدِهِ سواء كانَ مُسببوها داعشًا أم النّظامَ، إلى الثُّوّارِ والمهرِّبينَ الّذينَ يُمكنُ توقُّعُ كلَّ شيءٍ منهُم، ثُمَّ الشُّرطة وأجهزة المخابراتِ الّتي ترسمُ عُنفَ الدَّولةِ، إلى بلدِ اللجوءِ الّذي لا يمكنُ أن يتعاملَ معَهُم كلاجئينَ حقًّا؛ بل مُجرمينَ هاربينَ و”آخر” ينبغي الحذرُ منهُ، ناهيكَ عَن مَصيرِهِم المَجهول بعدَ قبولِهم في الجنّةِ الأوروبيَّةِ، فليسَ فَقط من يعيشُ في سُوريا ملعونًا بهذه الحربِ وويلاتِها؛ بل حَتّى مَن يفرُّ مِنها تَظلُّ اللعنةُ تطاردُهُ.

“إنَّهُ عالمٌ مليءٌ بالخوفِ والكراهيةِ، عالمُ التجارةِ باللّاجِئينَ”

وَرُغمَ ذلكَ فإنَّ اللجوءَ مرادفٌ للتكتُّلِ والتنوُّعِ العرقيِّ، فالّذي لم تستَطِع المواطَنةُ الكونيَّةُ أن تجمَعَهُ، فَقَد جَمَعَهُ اللجوءُ رُغَم الخِلافات.

كانَ الأفارقةُ والأفغانُ والهنودُ المختَلِطُونَ مَعَنا بمثابةِ إخوانِنا، حتَّى لو كُنَّا نلجأُ أحيانًا إلى العُنفِ لتسويةِ الحساباتِ مَعَهُم.

ويلحقُ بِهذا الشَّأنِ موضوعٌ بارزٌ وَهَو اللغةُ؛ فنحنُ لا نجدُ اللغةَ العربيةَ فَقط في هذهِ الرِّواية؛ وإنَّما لغاتٍ عديدةً حتّى القديمة مِنها، هَذه اللغاتُ الّتي تتصارعُ مِثلَها مثلَ أصحابِهَا، وتحاولُ أن تفهمَ بَعضَها البعض، أو تسودَ وتقهر الأُخرى.

- “كَم عددُ الحروفِ التي تتكوَّن منها أبجديتُكم؟”

- “ثمانية وعِشرونَ حرفًا”

- “أبجديتُنا مؤلَّفةٌ من سبعةٍ وعشرينَ حرفًا، لكنْ إذا حَسبنا الـ Sharfes فيمكنُ اعتبارُها ثمانيةً وعشرين. هَل لديكم أفعالٌ شاذَّة؟”

- “كلَّا؛ إنَّما الفعلُ هو السمةُ الرئيسيةُ لِلُغتنا، وهي كلمةٌ تدلُّ على حدثٍ مقترنٍ بالزمنِ”

- “هل هناكَ جوانبٌ غريبةٌ أُخرى؟”

- “هناكَ العديد، ولكنَّ الأكثرَ غرابةً أنَّ الشَّمسَ اسمٌ مؤنَّثٌ، والقمرَ اسمٌ مذكَّرٌ”

- “و نحنُ لدينا نفسُ الشيءِ. كَم هو غريب! وهل هذا الأمر أثَّرَ بطريقةٍ أو بِأُخرى في قرارِكَ للانخراطِ في هذهِ الحربِ؟”

ويعكِسُ تعدُّدُ اللغاتِ في هذهِ الروايةِ انقسامَ البشرِ وتبعثُرَهُم في كلِّ منطقةٍ مِن العالمِ بأفكارِهِم الخاصّة؛ فاختلافُ اللغاتِ يشيرُ إلى اختلافِ البشرِ وعجزهم عن الاتِّحادِ تحتَ رايةٍ واحدةٍ، أو محاولاتهم في فَهمِ بَعضِهم البعض، إنَّ كُلَّ لغةٍ هيَ “آخر” بالنسبةِ إلى لغاتِ غيرِها.

ولا تختلطُ الانتماءاتُ الوطنيَّةُ فَحسب بل المعتقدات كذلك؛ ففي الطَّريقِ إلى برلين لا يمكنُ أن نعثُرَ على إسلامٍ جليٍّ محدَّدةٍ معالمه بدقَّةٍ، أو مسيحيَّةٍ ويهوديَّةٍ مثله. إنَّ الطُّقوسَ والحكاياتِ التُّراثيَّةِ الخاصَّةِ بكلِّ ديانةٍ أو معتقدٍ تختلطُ بِبعضِها فتُقبلُ جميعَها، ويتمُّ استحضارُها واحترامُها.

أما فيما يرتبطُ بالشخصياتِ فَرُبَما يَصعُبُ على القارئِ أن يمنَحَهُم ديانةً واحدةً، فرُغمَ أنَّ “ميلادًا” و”عادلَ” مسلمان، و”ناديا” مسيحيّة و”ريبيكا” يهوديّة، غيرَ أنَّهم يشترِكُونَ في التصديقِ بالعديدِ من الأفكارِ الدينيَّةِ، وأحيانًا التجديف بِها.

لقد نسيتُ حتَّى اسمِيَ وانتمائِيَ الدينيَّ والعرقِيَّ

والدِّينُ في هذا العملِ ليسَ بريئًا؛ فهوَ يتحالفُ معَ الجميعِ، ونَجِدُهُ في كلِّ مكانٍ مِن الروايةِ من خلالِ رجالِه وكتبِهِ المُقدّسَةِ يقفُ معَ طرفٍ ما مرَّةً، وآخر مرَّةً أخرى، أو يكون موضع حيادٍ؛ فرجالُ اللاهوتِ ينحِتونَ أشكالَ السياسةِ والتاريخِ أيضًا، كما أنّهم نفسَهم محكومون بأيديولوجياتٍ وإكراهاتٍ خَلقَها التاريخُ.

والكاتبُ لا يبشِّرُ بتعدديَّةٍ فحسبُ ولكن بفوضى دينيَّةٍ نَتجَت عَن أوضاعَ فوضويةٍ خلقَها مجتمعٌ مشتَّتٌ، وإذا أَردنا أن نكونَ إيجابيّينَ، فبوسعنا اعتبارُ ما وقعَ حدثًا جعلَ جميعَ أفرادِهِ مؤمنينَ ببعضِهِمُ البَعض، حيثُ لا سبيلَ إلى النجاةِ إلّا عَبرَ إجراءِ لَمِّ شَملٍ لكلِّ عاداتِهم وأفكارِهِم وأديانِهم الّتي عاشَت يومًا ما سويةً قبلَ الحربِ في أرضٍ جغرافيّةٍ واحدةٍ، أو مناطقَ متباعدةٍ. وتتوسَّعُ هذه الدائرةُ إلى معتقداتٍ وثنيَّةٍ وسحريَّةٍ قادمةٍ مِن أراضٍ أُخرى؛ فالفردُ هُنا يَرجِعُ إلى جوهرِهِ الّذي يكونُ فيه “إنسانًا” لا توجِّهُهُ أيُّ أيديولوجيّةٍ غيرَ أيديولوجيةِ البقاءِ على قيدِ الحياةِ.

ومثلما ينحَلُّ الدِّينُ والهويةُ تنحلُّ الأجسادُ أيضًا، تِلكَ الأجسادُ الّتي مِثلها مثل النفسِ كابدَت الألمَ والموتَ، فلدينا الكثيرُ مِن الأجسادِ الّتي قُتلِت ثلاثَ مرّاتٍ، إنّه رقمٌ دينيٌ ولاهوتيٌّ نستطيعُ من خلالِهِ رُؤيةَ هذا القَدر من العذابِ، ومِثلَما اختَلَطَت الأعراقُ واللغاتُ والمعتقداتُ، فالأجسادُ تختلطُ فيما بينها، حيثُ تتصارعُ أو تلتحمُ ببعضِها البعض، أو تُفجِّرُ نفسَها، أو تمارسُ الجنسَ مَعَ أجسادٍ أُخرى، أو تتلقَّى ضرباتٍ ورصاصاتٍ.

الحاضرُ والماضي:

لا يوجدُ زمنٌ مستقيمٌ تقليديٌّ لِهذا العملِ؛ بَل يحتوي على أزمانٍ عديدةٍ تَذهَبُ وَتَعُودُ، مع أنَّه يبدأُ مِن نُقطةٍ معيٌَنةٍ لينتهيَ إلى أُخرى، إنَّهُ يجمعُ بينَ الماضي والحاضر، فالحاضرُ لا يمكنُ أن يفلِتَ مِن الماضي؛ لأنَّهُ عبارةٌ عَن نسخةٍ جديدةٍ مِنهُ، أضِف إلى ذلك أنَّ الشَّخصياتِ هي نسخٌ من الأجدادِ، وكثيرٌ من الأحداثِ هي قصصٌ قديمةٌ جدًا تعادُ مِن جديدٍ، لكن بِرُزنامَةٍ وأدواتٍ تكنولوجيَّةٍ جديدةٍ، فالحربُ هي واحدةٌ، وقادتُها وشخصياتُها هُم نفسُهُم.

ووقائِعُ الرِّوايةِ لا تَبدو أنَّها كُتِبَت في الحاضرِ على الإطلاقِ؛ فما يظهر على زمن تأليفها هو القُرونِ الوُسطى والمستقبلِ معًا، تِلكَ الأزمانُ الخُرافيَّةُ البعيدةُ عَن قَبضَةِ “اللوغوس”، كما أنَّ الأسلافَ حاضرونَ مَعَنا، فالحتميَّةُ هي الّتي تَرسُمُ أحفادَهُم.

كانَت مقتنعةً بأنَّنَا نعيشُ في عالمٍ موازٍ، وأنَّ أفعالنا، تلكَ الّتي دَفَعَتنا للقيامِ بأعمالٍ شرّيرةٍ ضِدَّ الآخرينَ، كانَت مشروطةً جزئيًا بسلوكِ أجدادِنا الّذينَ يعيشونَ عَلى بُعدِ خُطوتين مِنَّا.

إنَّ التاريخَ يُعيدُ نفسَهُ مِن خِلالِ النُّبوءاتِ الّتي حَصَلَت بالفعلِ وتكرَّرَت مِن جديدٍ مَعَ الأحداثِ والشّخصياتِ القديمةِ مِن حكماءَ وسحرةٍ وأنبياءَ وآلهةٍ وأبطال. فهل صحيحٌ أنَّ التَّاريخَ تقدُّميٌّ؟ لِأنَّ روايةَ “يوسف وقَّاص” تُلقي -أدبيًّا- بِدعاوي التَّاريخانيَّة أرضًا، وتَرفُضُ كُلَّ خُطوةِ تَقدُّمٍ يَخطُوها التَّاريخُ، لكنَّها على الأقلِ تَعتَرِفُ بإمكانيَّةِ التنبُّؤِ بالمستقبلِ، عن طريقِ بُعدها العجائِبيّ وقصصها الإنجيليَّة والتوراتيَّة والوثنيَّة.

كانَ قادةُ وأبطالُ الماضي متحالِفينَ مَعَ القادةِ الجُددِ، وكانوا جميعًا يَحلُمونَ بوطنٍ على مقاسِهم، حتَّى لَو أحرَقُوا ما تبقَّى مِن البلادِ.

وليس القادةُ فَقط مَن يلبِسُونَ جُلودَ القادةِ الّذين مَضَوا؛ بَل الجميعُ يُحاكونَ الرجالَ والنساءَ الّذينَ عاشوا مُنذُ قُرونٍ، فَصاحبُ المزرعةِ -وهوَ شخصيةٌ هامشيةٌ جدًا- الّذي يُشغِّل “راميش”(شخصية هندية)، “وكونغاو” (شخصية إفريقية) لتنفيذِ حتّى المهماتِ الّتي لا عَلاقةَ لَها بوظيفتِهِم، لا يبدو غيرَ تاجرِ عبيدٍ في القرنٍ الواحدِ والعشرين يضَّطَهِدُ خُدّامَهُ، ويكون “عادل” بطلًا ملحميًا أو قِدّيسًا، أمّا رمزيةُ “ربيّ ربيّ” فهي الآلهةُ الأمُّ والعاهرةُ، وهيَ المقابلُ العربيُّ إلى حدٍّ ما لِمدام “هنريت”، المرأةُ الفرنسيةُ الّتي تُديرُ مبغًى، وتقتَرِبُ هذِهِ الشخصياتُ الأدبيةُ نفسَها مِن الشخصياتِ الأدبيّةِ الموجودةِ في الأساطيرِ وأدبياتِ الشعوبِ ومسرحياتِ “شكسبير“، وكأنَّ الكاتبَ خلقَها ليس من الواقعِ فحسب؛ بَل واستعارَها من الأدبِ والفنِ في الوقتِ نفسِهِ.

أصبحَ الموتُ جزءًا مِن حياتِنا اليوميَّةِ، مَصيرٌ لا مَفرّ مِنهُ، سيتذوَّقُهُ الجميعُ عاجلًا أم آجلًا

وتفيضُ الروايةُ بالموتِ وسحرِهِ، فعدَّةُ شخصياتٍ تموتُ أكثرَ مِن مرَّة، ثُمَّ تُعادُ وتُبعَثُ إلى الوجودِ وكأنَّ شيئًا لم يحدُث، يشيرُ هَذا الحدثُ المتكرّرُ إلى كميَّةِ العذابِ الهائلةِ والمعاناةِ الّتي تتبعُ أفرادَهَا.

صدِّقني أنا وأنتَ وكثيرونَ نواصِلُ الموتَ مُنذُ أعوامٍ، منذُ أعوامٍ كثيرةٍ.

إنَّ “سُوريا” وكلَّ الأماكنَ الّتي قَصَدَهَا الأبطالُ لا تختلفُ عن الماضي، ولا عن العصورِ البدائيَّةِ، ولا “القروسطيَّة” أو ما بعدَها. وتحتلُّ الأدغالُ علاوة على هذا مكانًا هامًّا في جغرافيَّةِ الرواية؛ فهيَ رُبَّما تجسِّدُ الفوضى وغيابَ القانونِ والتحضُّرِ، كما تُذكِّرُنا بِكُتُبِ الرحلةِ ورواياتِ “جول فيرن” و”جوزيف كونراد”.

كانَ التَّبعثرُ في الزَّمنِ قَد شوَّهَ مقدِرَتي على التَّفريقِ بينَ الخطأِ والصوابِ .

فلا يوجَد شرٌّ وخيرٌ واضِحٌ يُمكِنُ أن تُميِّزَهُ في هذِهِ العوالم، وحتَّى كَرامة الشَّخصيَّات لم يبقَ مِنها شَيءٌ، بينما الأخلاق؛ بالكادِ موجودةٌ، أمّا العنفُ فأضحى تَصرُّفًا عاديًا وضروريًّا، وكلُّ شخصٍ هوَ روحٌ ضائعةٌ وسطَ كلِّ ما يتعثَّرُ بِهِ، فروايةُ “في الطريقِ إلى برلينَ” تجاوَزَت تِلكَ المُدُنِ “الديستوبيَّة” إلى أراضٍ وُجِدت قبلَ تشكُّلِ المدينةِ أساسًا، أو ما بعدَ اندثارِهِا كليًّا، ومعَ ذلكَ يَبقى حِسٌّ سليمٌ بالخيرِ مُبطَّنٌ جدًا في شخصيةِ “عادل” و”ميلاد”، فظاهريًا وبشكلٍ سطحيّ، يُمثِّل الأوَّلَ -عادل- الوجَهَ المُظلمَ للحياةِ وصوتَ الحربِ وسفكَ الدماءِ، أمّا الثاني (ميلاد) فيُمثِّلُ الوداعةَ والطيبةَ، غيرَ أنَّهُما في الحقيقةِ وَجهان لعملةٍ واحدةٍ، فـ”عادل” يبدو أنَّهُ مجرَّدُ شخصيّةٍ ثانيةٍ سيكولوجيَّةٍ أكثرَ من حقيقيّةٍ لـ”ميلاد”. لكِن مَاذا عَن مدينةِ “برلين” الألمانيّة، هَل كانت مُجرَّدَ رمزٍ للعثورِ على معنًى وحالةٍ وجوديةٍ أكثرَ مِن مدينةٍ شبه “يوتوبيَّة” يتوقُ الجميعُ إلى الوصولِ إليها؟.

كُنَّا لا نولي أيَّ اهتمامٍ لحياةِ الإنسانِ.

ويغوصُ الكاتبُ في الحكاياتِ الرمزيَّةِ والأسطوريّةِ والعَوالم السرياليَّةِ، ويحتَفي بحضاراتِ “غَربِ آسيا”، مِثل حضاراتِ بِلادِ الرَّافدين “السّومريَّة” “والآشوريَّة” و”البابليَّة”، وحضارات ممالكِ الهلالِ الخصيبِ، مِثل “أوغاريت”، و”إيبلا” و”مَاري”، فَهيَ “سُوريا” نفسُها وما جاورَهَا مِن بلدانِ الماضِي الَّذي لا يُمكِنُ الخُروجُ عَن أَمرِهِ.

ويختلطُ الواقعُ بالأَساطيرِ فَيصيرُ أُسطورةً، أو تُصبِحُ الأَساطيرُ -رُبَّما- واقعًا، ويَفُكُّ الكاتبُ سراحَ الغموضِ، فيُصبِحُ اعتياديًا وتاريخيًّا، يرتاحُ القارئُ مَعَهُ بعدَ أن عَقلَنَهُ مِن دونِ إرادَتِه، فَبناءُ الرِّوايةِ المُتماسِك هوَ ما يُملي عليهِ ذلك، ولَقَد عَالجَ الكاتبُ كَذلِكَ الموضوعاتِ التاريخيَّةَ، بَل وحاكمَ التَّاريخَ القديمَ والحاضرَ أيضًا مِن خِلالِ كلِّ الحكاياتِ الَّتي خَلقَهَا.

وباعتبارِ ذكر الروايةِ للكائناتِ الفضائيّةِ الَّتي تتقاسَمُ فيها مَعَ الآلهةِ والبشرِ الأدوارَ نفسها أحيانًا؛ فالروايةُ تحتوي إلى جانب هذه الشخصياتٍ البشريَّةٍ والفضائيَّةٍ والإلهيَّةٍ على حيواناتٍ تمَّ ترميزُها أخلاقيًا، فالتماسيحُ في أحدِ المغامراتِ تَبدو لنا وجهًا مِن وجوهِ الشرِّ الّذي نَجِدُهُ عِندَ “الشبيحةِ” أو أرواحِ أسلافِنا، أمَّا كلبُ “عادل” الذكيّ الّذي يتحدَّثُ وليسَ لديهِ ظلٌّ، فرُبَّما يشيرُ إلى الأملِ، أو هوَ شخصيةٌ ساخرةٌ تتهكَّم على واقعِ البشرِ المنحطِّ، وهوَ يُذكِّرُنا بعملِ “قلبُ كلب” لـ “ميخائيل بولغاكوف”، وهيَ روايةٌ تسخَرُ من الواقعِ عَبرَ شخصيةِ كلبٍ يتحدَّث.

الطُّفولةُ والمرأة:

يوجدُ في هذه الروايةِ حبلٌ رقيقٌ جدًا بينَ الطُّفولةِ والرُشدِ، فإلى جانبِ أنَّ الحاضرَ هوَ نُسخَةٌ من الماضي، فيبدو أنَّ كلَّ ما تقومُ بهِ الشخصياتُ بعدَ أَن كَبُرَت هي أفعالٌ مرتبطةٌ بِما كانوا يفعلونَهُ وَهُم صِغارٌ.

فسَنقرأُ عَن الألعابِ الَّتي كانَت تَلعَبُها هذه الشخصياتُ معَ بعضِها البعض في أيامِ الصغرِ، تِلكَ الَّتي ستكونُ نفسَها في وقتِ الحربِ، وتُسمَّى معاركَ حقيقيَّةً ومذابحَ، -لاسيّما- إذا ما اعتَبَرنا أنَّ الحربَ هيَ لعبةٌ مِثلَ غيرِها من الألعابِ، وما مِن فروقاتٍ بينَهُما إلّا في غير كونِها واقعيَّة.

إنَّ كلَّ ما كانَ يفعلُهُ هَؤلاءِ الصِّغار بينَ بعضِهم البعض تحقَّقَ بعدَ سنواتٍ كثيرةٍ، فما حَصلَ هوَ محاكاةٌ لألعابِهِم ومغامراتِهم، و”عادل” الَّذي اعتاد مُنذُ صِغَرِهِ على الاستيلاءَ عَلى حلويات “ريبيكا”، ينفِّذُ نفسَ الخطواتِ بعدَ أن صارَ قائدًا، وَبعدَ أن كانَ مُهتمًّا بِقصصِ البُطولةِ أصبَحَ واحدًا من المحاربينَ كذلك. ويخترِقُ الَّلعبُ الحرُّ مهماتِهم التكتيكيَّةَ نفسها؛ ليجعلَ النظامَ أكثرَ اضطرابًا، فالروايةُ لا تُقبَلُ بالعقلِ رُغمَ ما فيها مِن منطقٍ باطنيّ مُترابِط.

بمجردِ أن انتهى “عادل” مِن حديثِه لتنفيذِ مهمته -وقبلَ أن يَلُفَّه المُنعطَف-، نَزَلَت “ناديا” عن الشجرةِ، وطَلبت الإذنَ لِلَعبِ الغُمَّيضَةِ معَ “ريبيكا” و”سليمة”.

وبِوَسعِنا القول أنَّ كُلَّ المَعاركِ الَّتي تَخوضُها هذه الشخصياتُ هيَ مجردُ معاركٍ عبثيَّةٍ بلا هدفٍ حقيقي، مُجردُ لعبٍ سَيقودُ “سُوريا” إلى الخرابِ أكثرَ، لا الحريةِ والأمنِ.

حتَّى أنَّ النظامَ طلبَ مِن أصدقائِه مدَّ يَدِ العونِ لَهُ، كما كُنَّا نفعَلُ وَنحنُ صغار، عِندما كُنَّا نَجِدُ أنفُسَنا على وشكِ الهزيمةِ أمامَ منافسينَ من الأحياءِ الأُخرى.

ولا وقتَ للحبِّ في أيامِ الحربِ كَما ذَكرت شخصيةُ “عادل”؛ فهذهِ الروايةُ تحتَفي بشيءٍ آخر يَبدو للوهلةِ الأُولى أقلَّ من الحبِ وأكثرَ من الشهوةِ، غيرَ أنَّ الحقيقةَ ليسَت بهذِهِ البَساطة.

إنَّ الخيانةَ تتسلَّلُ إلى مُعظمِ شخصياتِ الروايةِ الّتي تَخونُ بعضَها البعضَ نساءً ورجالًا؛ فالرغباتُ والعلاقاتُ الجنسيَّةُ والاحتياجُ يغطِّي على علاقاتِهم وما خلقَتهُ الحربُ، فَهُم كائناتٌ مشوَّهةٌ ناقصةٌ تحتاجُ إلى غيرِها طوالَ الوقتِ، إلّا أنَّ الحبَّ يبقى دائمًا ويتحدَّى حتَّى الخياناتِ الَّتي تُلطِّخُهُ. وَرُبَّما تَتَساوى هذه الخياناتُ العاطفيَّةُ مَعَ خيانةِ الوطنِ؛ فكُلُّ ما حدثَ في هذا البلدِ بالنسبةِ إلى زاويةِ هذا العملِ هو خياناتٍ سياسيَّةٍ ووطنيَّةٍ حتَّى بين هذه الشخصياتِ نفسُها. وتتناولُ الروايةُ موضوعَ المرأةِ، فالمرأةُ لا تُعاني من مجتمعِها لأنَّها أُنثى فحسبُ؛ بل لأنَّها أيضًا مُضطَهدَةٌ وأسيرةُ حربٍ.

- “خطيبتي ناديا، إنَّها فتاةٌ طيبةٌ، لقَد خَرجَت لِتوِّها مِن الفرعِ 151”.

- “هَل اغتصبُوها؟”

- “كلّا”.

- “كلّا!”.

حدَّقَ عادلٌ في وجهي بتعبيرٍ غريبٍ، كانَ يبدو وكأنَّهُ يشعرُ بالشفقةِ مِن سَذاجتي

“ابنُ العم” قالَ محملِقًا عَينيهِ، “ما خطبُك، هل فقدتَ عقلَكَ؟”.

لقد شكَّلَ الكاتبُ المرأةَ -كَغيرِه من الرِّجالِ- عبرَ نظرَةٍ ذُكوريَّةٍ، فجعلَهُنَّ ضعيفاتٍ تَحتجنَ لحمايةِ الرَّجلِ، وحيثُ هُنَّ نافعاتٍ للطبخِ والإغراءِ أو مساعدةِ رجالهنَّ عِندَ الهامشِ لا المركزِ، وجعلهنَّ زوجاتٍ صالحاتٍ، أو عاهراتٍ، ومزاجياتٍ تفوحُ “الهرمونات” منهنَّ، أما دسائِسُهُنَّ ومكائِدُهنَّ في جناحاتِ الحريمِ وتحكُّمهنَّ بشيءٍ من السُّلطةِ فهيَ سبَبُ سُقوطِ الممالكِ الإسلاميَّةِ كَما يعتقدُ الكثيرونَ.

كما لا يمكنُ فصلُ جوهرهنَّ الأُنثويَّ -الَّذي يُعتَبَرُ عائقًا للنجاحِ عِندَ البعضِ- عن المَهمَاتِ الحربيَّةِ، وذلكَ ما حدثَ لـ”ناديا” الّتي كانت تُسجِّلُ دوراتِ طمثها على خريطةٍ يُفترَض أنَّها تتعلَّقُ بمواقعِ الألغامِ فحسبُ، ولسنا متأكّدينَ إذا كانت هذه الحادثةُ تُعدُّ أمرًا إيجابيًا يُظهِرُ طبيعةَ المرأةِ ومعاناتها ويحتفي بجسدِها، أم هو أمرٌ سلبيٌ، غيرَ أنَّ “يوسف وقّاص” على الأقلِّ عالجَ مواضيعًا عديدةً منتصرًا لَهُنَّ، مثلُ الاغتصابِ، وقضايا الشرف، وقدرتِهنَّ -رغم ضعفِهِنَّ الجسدي- على تأديةِ مهمّاتٍ اعتُبِرَت حِكرًا على الذَّكَر.

- “ولك إخجل على حالك، إشْبَكْ عبتبكي متل النسوان؟”، ولكن، لماذا تنتحبُ النساءُ؟ رُبَّما لأنهنَّ ضعيفات حقًّا؟ -كُنتُ أتساءَلُ مِرارًا-، وفي أحدِ الأيّامِ عِندما عرضتُ عليه صورةَ مجنَّدةٍ من مشاةِ البحريةِ الأمريكيَّةِ، بَصَقَ على الأرضِ وقال: “تهريج، النساء لا تذهبن إلى الحرب!”.

- “وخَولة بنتُ الأزور؟”، سألتُهُ في إشارةٍ إلى دروسِ التاريخِ الَّتي تعلَّمناها.

- “أجل… لكنْ…” تلعثَم، “ومن أينَ لنا أن نعرفَ أنَّ ما علَّمونا إيَّاه صحيحًا أم ضحكًا على اللِّحى؟”.

ولم يحاول الكاتبُ تقديمَ المرأةِ في صورةٍ مثاليَّةٍ، فقد عرضها بواقعيّةٍ مثلما يراها هو، بالرغمِ من تدخُّلِ إدراكِهِ وآرائِهِ المسبقةِ عنها والسَّائِدةِ جدًا، وحتَّى انتصاره لها جاءَ سهلًا من دونِ عوائقٍ، وذلكَ عن طريقِ سردِ الوقائعِ ومعاينةِ ما تُلاقيه في كلِّ وقتٍ بشكلٍ عفويٍّ جدًا وبديهيٍّ لا يُمكِنُ رفضُهُ.

حربٌ مَعنويَّةٌ وماديَّةٌ:

لا ترتبطُ الحربُ فقط بالسلاحِ؛ بل تتعلَّقُ بِما تُحدِثُهُ من اختلالٍ في التَّوازنِ البيئيِّ والمَناخيِّ والغذائيِّ، فالحربَ تتأثَّرُ كذلك بهذهِ البُنيةِ الطَّبيعيَّةِ للبلدِ. ولقَد جعلَ الكاتبُ من الماءِ الَّذي لديهِ قيمةً أُسطوريَّةً ودينيَّةً، وموضوعًا سياسيًّا مهمًا جدًا؛ فطريقة توزيعِهِ غير العادلةِ -وهذا ما يحدثُ في العالمِ- سوفَ تكونُ رُبَّما أعظم مِن كُلِّ مَجزَرَةٍ.

“الماءُ مثلُ الموتِ، إنَّهُ من نصيبِ الجميعِ، هكذا كانَ قرر إلهنا”

وبالإضافةِ إلى حربِ الأفكارِ واللغاتِ والمياهِ، فإنَّ ما حصلَ هو حربُ ثقافاتٍ أيضًا؛ فإلى جانبِ ما ذكرناهُ من اللغةِ نحنُ نتأمَّلُ الثقافاتِ وهي تتصادمُ فيما بينها، فحتَّى تلكَ الأَكلاتِ التقليديَّةِ الَّتي يُمكنُ اعتبارُها تافهةً تعتبرُ مهمةً جدًا، فهي ثروةٌ قوميَّةٌ يتصارعُ الجميعُ لأجلِ الاستيلاءِ عَليها، ومن أجلِ أن يكونَ لديكَ دولةٌ معترَفٌ بِها، عليها أن ترتَبِطَ بالتاريخِ؛ تاريخُ الطَّعامِ والعالمِ وكلِّ شيءٍ.

- “لَن نسمَحَ لَكم أبدًا أن تَضَعوا أيديَكُم على أطباقِنا التقليديَّةِ.”

“ما هيَ المُشكلة؟” قاطعني الأمينُ العامُّ للتضامنِ العالميِّ، وَهوَ يرفَعُ حاجبيهِ.

“سيّدي…”، أجابَت ريبيكا، “الموضوعُ يتعلَّقُ بالفلافلِ.”

“عفوًا؟”

“هاكُم… لَقَد ابتَكَرت أُمّي تلكَ الوصفةَ عندما كلَّفتها الحكومةُ بمهمةِ العنايةِ بالتوفيل كوزين…”

“توفيل كوزين! أيُّها السَّادة، اسأَلوها مَن هيَ صاحبةُ تلكَ الوصفة؟”. قلتُ، مطلقًا ابتسامَة تحدٍّ لريبيكا.

“إنَّها هي طبعًا” أجابَ رئيسُ الوفدِ المقابلِ، مشيرًا بإصبَعِهِ نحوَ ريبيكا.

“كلّا، أُمّي هيَ المُبادرةُ الحقيقيَّةُ لتلكَ الوصفة” رفعتُ عقيرتي محتجًا. عادلٌ، راضٍ من حماستي، صفَّقَ بصخبٍ.

“سيّدي، سنعود إلى القتال إلى أن يتمَّ حلُّ قضيّة الفلافِل!”.

إنَّ الفلافل سواء كانت ملكًا للسوريّينَ، أو اليهودِ، أو غيرِهم، تُعدُّ “ملكًا قوميًّا ووطنيَّاً”* كما كتبَ يومًا “رولان بارت” عن البطاطسِ المقليَّةِ والنبيذِ في علاقتِهِما مَعَ فرنسا، ولمّا ليسَت الجبنة؛ الكائن الحيّ** مثلما وصفها أحدهم، والَّتي تُحيلُ إلى حُبِّ الوطنِ في نظرِ الفرنسيّين. إنَّ أيَّ محاولة إذن للاستيلاءِ على الفلافلِ هذا الرمز، أو إنكارِ وجودِهِ التَّاريخيَّ، هي حربٌ على الوطنِ.

لقد نَجحَ “يوسف وقّاص” في أن يجعلَ لكلِّ الأشياءِ قيمةً رمزيَّةً، حتَّى الاختراعاتِ الحداثيَّةِ، كـ”التلفزيون” على سبيلِ المثالِ، ذلكَ الصندوق الَّذي يشبِهُ صندوقَ “باندورا” حيثُ في وسعكِ العثورُ داخلَهُ على العالمِ مصوَّرًا، غيرَ أنَّ “التّلفزيون” في الحقيقةِ خالٍ من القيمةِ الأخلاقيَّةِ، فأغلبُ الرجالِ والنساءِ الَّذينَ وراءَه مجرَّدُ موظَّفينَ يحاولونَ نقلَ ما يحدثُ في العالمِ إلى المُشاهدِ حتَّى يرى ويعرِف ويستمتِع من دونِ محاولةِ إحداثِ أيّ تغييرٍ.

- “أرجوكَ لا تقتُله” ألقت ناديا بِنفسِها على قدميهِ، ولكنَّ الرصاصةَ قَد انطَلقَت (…) تمكَّنَ مصوِّرٌ من وكالةِ “أسوشيتد برس” من تخليدِ مصرعِ الجنرالِ بلقطاتٍ مختلفةٍ.

- “أراهِنُ بأنَّها صورةُ العامِ!” أعلنَ بحركةٍ متعاليةٍ.

إنَّ الصحافةَ والإعلامَ الَّذي نجِدُهُما في الرِّوايةِ متواطِئونَ مَعَ الجميعِ وغيرَ آبِهينَ لحقيقةِ ما يحدُثُ للناسِ، فَهُم يُخبِرونَك فحسبُ بالخبرِ سواء كانَ صحيحًا أو محرَّفًا أو من مخيِّلَتِهم، من دونِ شعورٍ بالمسؤوليةِ أو حسٍّ أخلاقيٍّ، ولعلَّ هذا المقطع الثّاني الَّذي يُحيلُ إلى صدمةِ اللُجوءِ يكفي أيضًا.

- “ونحنُ أيضًا أصبحنا لاجئينَ” قلتُ لهُ، “مَن كانَ يُمكِنُهُ أن يتخيَّلَ ذَلك؟”

- “طبعًا نحنُ أيضًا” قال عادلٌ وَهوَ يُشيرُ إلى شابٍّ في الثلاثينياتِ، كثُّ اللّحيةِ والشّعرِ، يقفُ على بُعدِ خطواتٍ مِنّا “هذا ما أوضَحَهُ لي ذلكَ الصَّحفيُّ، مراسلُ قناةٍ نرويجيَّةٍ”.

وفي فصلٍ فريدٍ مِن نوعِهِ “أكشن: لقد أعددنا الكُسْكُسَ حسب الوصفة التقليدية!” نرى الدعاياتِ الإعلاميَّةِ؛ تلكَ التمثيليَّةُ الَّتي تحاوِلُ التحكُّمَ في حياةِ المُشاهِدِ الحقيقيَّةِ، وحتَّى نِظامه الغذائيّ، مَعَ توسيعِ القيمِ الاستهلاكيَّةِ للمجتمعاتِ الرأسماليَّةِ لتشملَ حتَّى أكثرَ المفاهيمِ روحانيَّةً وتجريدًا.

وكلُّ شيءٍ، حتَّى الإيمان، كانَ تحتَ رعايةِ هذهِ المؤسَّسةِ أو تلكَ الشركةِ.

ولقَد جَعلَ ما سبقَ كلٌّ مِن “ميلاد” و”عادل” و”ناديا” وباقي الشخصيّات الَّتي قاسَت الحربَ مُجرَّد ممثِّلينَ، ضاربةً عُرضَ الحائطِ بمعاناتِهم الَّتي وظَّفتها لصالِحِها، ففي هذهِ الرواية تُصبِحُ الصُّورةُ والمسرحُ حقيقةً مثلَ الحكاياتِ الخرافيَّةِ، بل وتغطِّي الواقعَ الحقيقيَّ أيضًا.

ويتحالفُ معَ الإعلامِ الاستشراقُ القديمُ نفسه، لكن بِحُلَّةٍ جديدةٍ، وبكُّلِ نَزعتِه الجنسيَّةِ والإغراءاتِ الَّذي اعتادَ عليهِ، صحراء، وخيمة، وبدوي، وامرأة، وكُسكُس، وأساطير قديمَة وراسخة خلقَها الجهلُ بالآخرِ، والتمركُزُ الغربِيُّ الَّذي لا يزالُ إلى الآن يُواجِهُ المجتمعاتِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ بِطُرُقِهِ المُعتادةِ، ويستغلُّ حتَّى ضحايا الحربِ مِنهم.

- “لم تَعُد ناديا نفسَها، بسببِ المؤثِّراتِ الخاصَّةِ الَّتي طبَّقوها على الفيلمِ في أثناءِ عمليَّةِ المونتاجِ، لَقد أصبَحَت تُشبِهُ الكائناتِ المستنسخةِ في فيلمِ “بليد رانر Blade Runner”، إِذ غالبًا ما كانَت تنهَض في أثناءِ الليلِ، تطلُّ من الشرفةِ على نحوٍ خطيرٍ، وتُكرِّرُ بصوتٍ آلي: “إنَّها تباعُ في جميعِ محلاتِ السوبّر ماركت… تناول كُسْكُس بالماروزا، ومارسوا الحُبَّ، جودةُ الأداءِ الجنسيِّ مضمونةٌ”

والهاتفُ مثلُ “التّلفزيون” صارَ أداةً لجعلِ الموتِ والعذابِ مرئيًا من دونِ أن ينحصِرَ ذلكَ على الصحافةِ فحسبُ، فحتَّى اللاجئينَ كما حدثَ في جزيرةِ “ليسبوس” اليونانيةِ، صاروا يستمتعونَ بتصويرِ أجسادِ الغَرقى والقتلى.

أمَّا خدماتُ الإنترنتِ الَّتي تَمَّ “دمقرطتها” وأصبَحَت مُتوفِّرةً حتَّى في البلادِ الَّتي تَعُجُّ بالحروبِ، هيَ ضروريَّةٌ الآنَ حتَّى لا يغدو الشعبُ السوريُّ منعزلًا عن العالمِ، أو مجرَّد شعبٍ أسطوريٍّ بائدٍ لا يُمكِنُ التعرُّفُ عليهِ -مع أنَّهُ صارَ هكذا فعلًا-، إنَّها أدواتٌ جديدةٌ تعوِّضُ عَنهُم ما فاتَهُم، لكنَّها لا تَقلُّ غرابةً عمّا اختبروهُ بعدَ أن تحوَّلَت إلى أسلحةٍ ورموزٍ أيضًا، وهذا ليسَ بالأمرِ الغريبِ حينَ نعلَمُ أنَّ الحربَ لها منطقُها الخاصُّ الَّذي يُرمِّزُ كلَّ شيءٍ ويُقدِّمُهُ لنا بصورةٍ مختلفةٍ.

خاتمة:

إنَّ أحداثَ روايةِ “في الطريق إلى برلين” بِرمَّتِها هيَ أقربُ ما تكون إلى حُلمٍ أو هلوسةِ مريضٍ نفسيٍّ هو “ميلاد”، مِن حقيقةٍ عاشها.

ومهما يَكُن من ذلك، فالمواضيعُ والقضايا الإنسانيَّةُ الَّتي تناوَلتها هيَ ما يهمُّ، ولو جاءَت بصورةٍ معقَّدةٍ أحيانًا أو شديدةِ الرعبِ فرُغمَ السرياليَّة والرمزيَّة الَّتي تغرقُ فيها، إلَّا أنَّها واقعيَّةٌ جدًا.

ويجبُ أن نُشيرَ في النهايةِ إلى الحسِّ الساخرِ الَّذي يتميَّزُ بِهِ العملُ، تلكَ السخريةُ النقديَّةُ الَّتي تُقدِّمُ لكَ حقيقةً ما تجعلُكَ تبتَسِمُ وأنتَ تقرأُ عن الألمِ.

___________________________________

هوامش:

*- يمكنُ الرجوع إلى كتابِ أسطوريات لـ”رولان بارت”، فصل: شريحة لحم البقر والبطاطس المقلية، فصل: الخمرة والحليب.

**- يمكنُ الرجوع إلى كتاب سميائيات الصورة الإشهارية والتمثلات الثقافية لـ”سعيد بنكراد” حول أحد الاقتباسات من مقالة Les règles de la séduction Publicitaire, Sylvain Duthois

إعلان