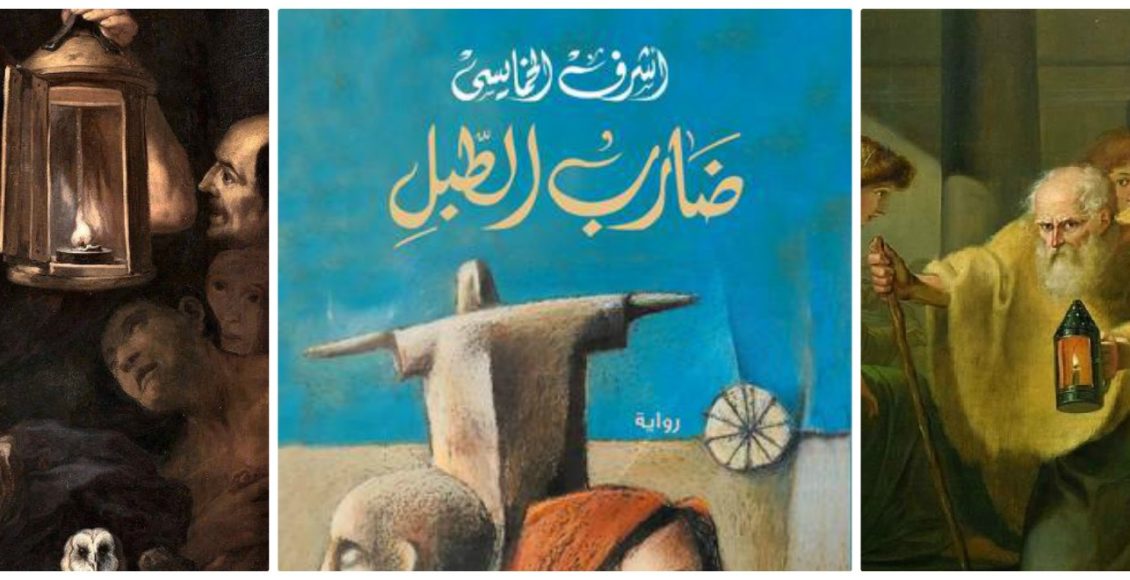

خمايسي ضارب الطبل ومصباح ديوجين

أشرف الخمايسي في ضاربِ الطبلِ يُطْلعنا على السرِّ الأعظم للبشرية وهو تاريخ وفاتِك الصادر من الهيئةِ الحكومية عن طريق الجهازِ الإلكتروني “الفاحِص العمريّ” في قالبٍ فانتازيّ معجونٍ بالواقعيةِ العبثية.

تذهب بطفلِك حديثِ الوِلادةِ لمقرّ الهيئةِ الحكومية الروتينيّة، ثم يُدوَّن لكَ تاريخُ وفاة طفلك ببطاقة تعريفه، ومن الممكن أن يموت طفلك غدًا أو بعد غدٍ أو بعد مائةِ عامٍ ولكن المهم أنّه لنْ يفلت أحدٌ من تاريخِ وفاتِه المدوَّن في السجلاتِ الحكوميّة، فإن لم تمُتْ في يومِك المحدّد، ستُسلّم نفسَك إلى الجهاتِ المعنيةِ بقتلك، ولك الحرّيةِ في اختيارِ الجهاتِ الحكوميّةِ وسيسلِّمونَك تسليمًا لا يليِقُ بحيوانٍ نافقٍ، أو تذهب لجهة ٍخاصّة تقوم بعمل الإعلاناتِ وتخبرك فيها: سنوصِلُك إلى مَلَكِ الموتِ على يدِ قاتلٍ محترفٍ، بل ومرخصٍ أيضًا.. يا لها من رحلة، لا تنْسَنا في الدار الآخرة، سنَحمِلُك فعلًا على كفوفِ الراحةِ.

نجحَ الخمايسي بتمَكّنِه المَعهودِ في نسجِ الأفكارِ واحدةً تِلوَ الأُخرى من القوانين الصارمةِ على المتخلفين عن ميعادِ موتهم أو ميعاد تسجيلِ أطفالهم، وهنالك المعترضون على التدخل الإلكترونيّ في أمورِ الله وفي هذا اعتراضٌ على وحدانيّته، بل ذهب البعضُ إلى إصدارِ الفتاوي ومعارضةِ السلطةِ وعدم تسجيل أطفالهم “بالفاحص العمري”، والبعض الآخر سلكَ مسلك الوسطيّة في إصدارِ الفتاوي. وفي هذا يُخبرنا ديوجين الفيلسوف: “متى تأملت حقيقة حكام وحكماء وفلاسفة الدنيا اعتقدت أن الإنسان بعقله يفوق عن البهائم ولكن من حيثيةٍ أُخرى حين أرى العرّافين والمفسِرين للأحلام والذين إذا أُحيطوا مالًا أو جاهًا تكبروا، فلا أتمالك نفسي أن أظن انّهم أشدُّ الحيوانات جنونًا”.

أمّا عن المتمردين على هذا القانون وهذهِ الحياة، فكان “علوان شهير أبو زيد” ضارب الطبل المتمرّد الأشهر هاربًا من القريةِ إلى الصحراء حاملًا طبْلَهُ، لا أحد يعلم مكانَهُ، لا تسْمع أخبارَه، تسمع فقط طبْلَهُ الضاربَ الإيقاعي كالديِك ليوقِظَ الناس من نومهم، فهو كمثل “ديوجين” الذي تفلسفَ حتّى كان يمشي في الطرقاتِ حاملًا مصباحًا مضيئًا في ضوءِ النهارِ؛ باحثًا عن الإنسانِ الفاضِل تاركًا زهوَ الدُنيا ومتاعِها، حتى أنّهُ كان ينام في برميلٍ خشبيٍّ، يعوِّدُ نفسَه على أكلِ أيِّ شيءٍ أمامه، يتدحرجُ في الصيفِ الحارِ على الرمالِ الحارقَةِ، ويلتصقُ بالرخام المغطى بالثلجِ في الشتاء، لا يملك سِوى عصًا يتكئ عليها كما قال: “العيشُ في الحياةِ يحتاجُ إلى عقلٍ سليمٍ، أو إلى حبلٍ غليظ ينهي به المرءُ حياتَه”، هكذا كانت فلسفة كلٍّ من ديوجين وضارب الطبلِ.

لا أحد عُنِيَ بمعرفةِ طبيعةِ مصباح ديوجين الذي تجوّل به في شوارع روما القديمة باحثًا عن الإنسانِ الفاضل؛ إنّه مصباحُ الخيال الذي يشع نورًا بأقوى ممّا تفعلُ الشمسُ .

ديوجين الفيلسوف هو علوان شهير أبو زيد صنع الخمايسي، فلا عجَب أن وضع الخمايسي ديوجين ومصباحه في مقدمةِ الروايةِ، فضارب الطبلِ يشبهُه بحكمِه “المصحصه” وكلماته الرنّانَةِ. فعلوان شهير أبو زيد اختار الطبل؛ لأنّه إيقاعي ويضْبِطُ النغماتِ، بل ويضبِطُ العقلَ وينبِهَه كما كان يرى ديوجين نفسه بأنَّ ما يفعله في المجتمع يُحاكي ما يقوم به مدربو الجُوقَة لأنَّ هؤلاءِ كانوا يرفعونَ صوتَ النغمة عاليًا، حتّى يتمكن الباقون من سماعه والتوصُّل إلى النغمة المناسبة، وفكرة الموتِ عندهما متشابهة إلى حدٍ كبير؛ فضاربُ الطبلِ يتمرّد ويقلبُ الموزاين المعروفة وديوجين عندما سُئِلَ عن كيفية دفنه قال:

إعلان

إنَّنِي أريد أن أُدْفَن وأنا مُنْبَطحٌ على وجهي؛ ذلك لأنّه بعد انصرام وقتٍ قليل سوف يغدو كل شيء رأسًا على عَقْب.

ما فعلَه الخمايسي كان مجهودًا رائعًا بمزجِ الشخصيتين وخلقهما خلقًا جديدًا رنّانًا.. عبثيًا.. فيلَسوفًا.. متمرّدًا ويملِكُ في جُعبَتِه الكثيرِ والكثير من الكوميديا السوداء. بسردٍ بسيطٍ عفويٍّ كعادَته يترُك الشخصيّات تفعلُ ما يحلو لها، ولِمَ لا؟ فهي خرجَت من حيزِ عقلِه لتصبحَ شخوصًا في حياتها العبثيّة داخل الرواية، وما الكاتبُ الآنَ إلا وسيلةً ليظهرهُم ويمتعنا بهم وبأعمالِهم لِيضَع نفسه في مراتب الأدباء مستريحًا بين الكبار لأنَّه من الكبار، فهو يضرب برواياتِه وأفكارِه وشخوصِه كلَّ من يعبث في الجوارُ وينعِش ويوقِظ المجتمع الأدبيّ.

الفلسفةُ في كثيرٍ من الأحيان تكون غيرَ مفهومةً وغير متقبلة في بيئتها الأم، ولكن مع الزمن تكشِف عن نفسِها شيئًا فشيئًا وتصبح محلَّ نقاش، بل ويزداد مُريدوها وتتشعّب طوائِفها وتنتشرُ في أكثرِ من بقعةٍ وربما تزدهر وتسطع إن تم تناوُلها بكل جديّةٍ وحب، ونيتشه، الفيلسوف الألماني، ظلّت فلسفته لعقودٍ غير مفهومةٍ لدى شعبِه فهمًا صحيحًا، بعض المتصوفة -إن لم يكن أكثرهم- قُتلوا وتم تشويههم فكريًا على مُضيّ عقود حتى تم تناول أفكارهم تناولًا صحيحًا، وبعض الفلسفات كانت محببةً ومتقبلةً في وقتِها وبيئتها وانتشرت كما النار في الهشيم، كذا هي الأعمالُ الأدبيّةُ الأصيلة، منها ما لم يُتَقبَّل في وقتِه، ومنْها ما ينتشر انتشارًا واسعًا، مثل “رواية ضارب الطبل” بفلسفتِها القويّة البسيطة، حيث إن أردتَ أن تأخذَ فكرتها بسطحيّةٍ تامّة فستعجِبُكَ لا محالة، وإن تدبرت فيها وفي تشعُّب فكرتها فستخرج بنشوة الحالم. في الحقيقة، إن جربت أن تسأل صديقًا لك حتى ولو كان قليلَ القراءةِ، هل سمعت عن “ضارب الطبل”؟ فسيجيبُك “بالتأكيد أظنّها رائعة”، وإن لم يكن لك هذا الصديق فحسبك والحديثُ عنها سيأتيك من كل صوبٍ وحدبٍ، في مقالٍ لأحمد خالد توفيق، أو منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.. حساب فيسبوك لشخصٍ ما وجدته صدفةً أمامك.. إلخ. أما أنا فقد أتَتني “ضارب الطبل” من كلّ تلك الصدف السعيدة حتّى أتعرّف بهذا الأديب الذي جعلني أعتكِف على رواياتِه لأضيف لقراءاتي أحد أفضل الكتّاب المعاصرين وفي رأيي أنَّه أفضلهم حتى الآن.

إعلان