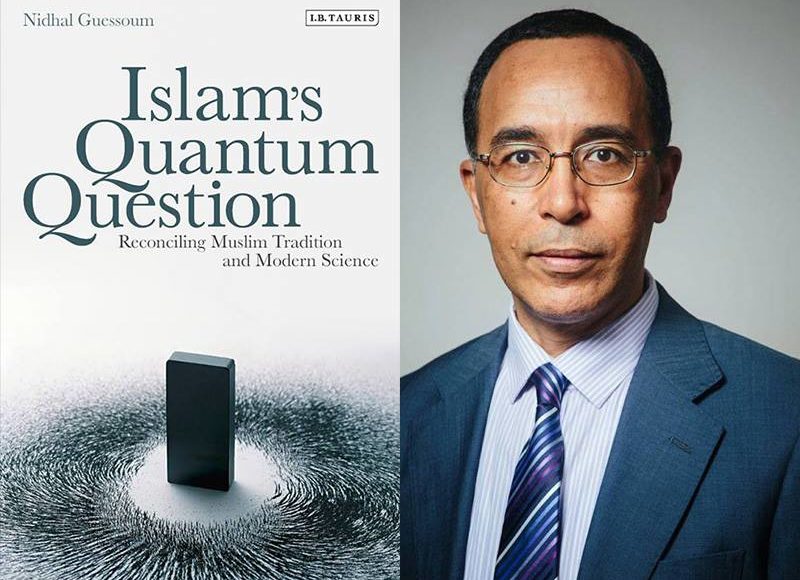

أسئلة الإسلام والعلم المزعجة – العلم والإسلام والإعجاز

قراءة في كتاب دكتور نضال قسوم - 2

بعد الفصلين المتعلقين بمفهوم الله ومكانة القرآن، نتعرض في الفصل الثالث لمفهوم العلم الحديث (Science). ويمهد “نضال قسوم” لهذا النقاش المهم بذكر بعض أوجه القصور التي لاحظها في التعامل مع العلم الحديث في العالم العربي، وأبرزها هو التبخيس المبالغ فيه من قدر العلم وكيفية عمله لدى الكثيرين، وفي المقابل الميل لتصديق أي إدعاء ما دام يأتي من مصدرٍ ما. يرى الكاتب أن أحد صفات العلم التجريبي الحديث هو ميله واعتماده على الشك، مما يضعه موضعَ الريبة لدى الكثير من الدعاة والمفكرين المسلمين، الذين يرون هذا الميل للتكذيب والشك ضارًا.

ما العلم (Science)؟

في الفقرة التالية يبدأ الدكتور نضال قسوم ببيان أهم سمات العلم الحديث (Crashcourse كما يصفه). فتعريفُ العلم/science في حد ذاته صعب، إلا أننا يمكننا تعريفه بأنه “المنهجية العلمية التي يستوجب على كل ممارس للبحث العلمي الالتزام بها”. والمنهجية العلمية بتبسيط مخل هي: المراقبة، وضع الفرضيات، وضع التنبؤات واختبارها، ومراجعة الفرضية عند وجود أي خلل، أو تبديلها إذا أثبتت التجربة خطأها تمامًا. هذه النظرة ليست خاطئة ولكنها ناقصة؛ إذ أنها لا تذكر العوامل البشرية في البحث العلمي، والتي قد تؤدي إلى أخطاء، ولا تؤكّد فعالية المجتمع العلمي في تصحيحِ نفسه، عن طريق مراجعة الأقران (peer review) على سبيل المثال. بعد هذا التعريف المقتضب، يناقش الكاتب فكرةً استطرادية رغم أهميتها، وهي “متى بدأ العلم؟”. فالعلم الحديث ظاهرة حديثة جدًا في التاريخ الإنساني، لكن بعض ملامحه كانت موجودة لدى العديد من الحضارات السابقة. فالنظرة الغربية السائدة هي أن العلم لم يظهر إلا بعد الثورة الكوبرنيكية، إلا أن المتابع لتاريخ الحضارات يجد تبخيسًا من شأنها بهذا الصدد، كما هو الحال مع الحضارة الإسلامية كلها أيضًا.

فلسفة العلم الحديث

أهم سمات فلسفة العلم الحديث، والتي بدأت باستبدال المنهج الاستنباطي بالمنهج الاستقرائي، هي:

- الطبيعانية، وتعني أن الكون كافٍ لتفسير نفسه، وأن التفسيرات الطبيعية فقط هي المقبولة علمياً -فلا اعتبار لتفسيرات ميتافيزيقية أو حجج سلطوية-.

- القابلية للتكذيب، وهو المبدأ الذي أرساه كارل بوبر. فأي فرضية لا يمكن اختبارها وإثبات خطئها، لا يمكن اعتبارها علمية. يرى الكاتب أن هذا المبدأ غير معمولٍ به البتة عند المجتمع العربي.

- الثورات العلمية، لصاحب الكتاب الشهير توماس كوهن. فالعلم يسير بفترات يعمل فيها وفقاً لتصورٍ عامٍ مقبول، حتى تتجمع العديد من الإشكالات التي لا يمكنه تفسيرها، فينتج تصورًا جديدًا يحل محل التصور السابق.

يناقش “نضال قسوم” بعد شرح هذه الأفكار الرئيسية بعض الجوانب التي طرأت على العلم في فترة ما بعد الحداثة، كالتحول الصناعي والمسائل الأخلاقية والتمييز الجنسي وبالطبع المركزية الغربية للعلم.

بعد هذه الأصول يبدأ الدكتور نضال قسوم بعرض الأسس الميتافيزيقية للعلم، وهي الأسس النظرية البانية للمجال البحثيّ، والتي اعتمادًا عليها يمكن الحصول على علمٍ ماديّ اختزالي، أو علم ألوهي، أو حتى إسلامي. بدايات العلم الحديث كانت على أسسٍ فلسفية متفق عليها، فعلى سبيل المثال كان يُرى أن العالم غير اعتباطيّ، وأنه يعمل بسببية يمكن معرفتها، وأن هناك وحدة في الوجود، ففرضية أو منهج (أو إله) واحد يمكنه تفسير أي شيء، وغيرها من المبادئ التي لا يزال العلم الحديث قائمًا عليها، مع استبعاده أي إشارة لله أو للحقيقة المطلقة. يذكر الكاتب في هذا السياق بعض الآراء بخصوص هذه الأسس، ومنها رأي المودودي الذي يَعتبر العلمَ ذا نطاقين: الأول هو المشاهدات والواقع الحادث في الطبيعة، والثاني هو التصورات الفكرية التي يكونها البشر بناءً على هذه الحقائق. فالنطاق الأول لا علاقة له بالباحث، في حين أن النطاق الثاني يسمح للباحث بإنتاج نتائجٍ بناءً على تصوراته.

إعلان

يقودنا هذا السياق إلى فكرة العلموية، واعتبار العلم التجريبي المجال الوحيد الصالح للمعرفة البشرية، واستبعاد كل ما عداه، وهي فكرةٌ تعد محتقرة حاليًا، إذ أن هناك توجهًا في ازدياد لمقابلة هذه النظرة. فالعديد من المفكرين أصبحوا يرون أهمية السماح بالقول بوجودِ خالق لهذا العالم، وأن هذا يمكنه حل بعض إشكاليات العلم الحديث، وهذا من دون زعزعة أسس العلم ومنهجه، أو إدخال مساراتٍ مشكوكٍ فيها إليه. ويُدعى هذا التوجه الذي يدعو إليه أيضاً نضال قسوم بالعلم الألوهي “Theistic Science”. في الختام ينوّه الكاتب إلى أن فهم طبيعة العلم وفلسفته بعناية ضروري، فالعلموية والمادية ليستا نتائج حتمية للعلم الحديث؛ بل تصورات فكرية.

هل يمكن تكوين “علمٍ إسلامي”؟

بعد هذا المدخل السريع لفلسفة العلم وطبيعته، يدور الفصل الرابع حول إمكانية إنشاء “علمٍ إسلامي”، ومحاولات مفكرين معاصرين لـ”أسلمة” المعرفة والعلم الحديث. ولكن أولًا يذكر طرفًا من أثر القرآن والإسلام على فكر العلماء المسلمين في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، ثم جانبًا آخرًا لتلك الصورة، فلم يكن كل العلماء رحيبي الصدر تجاه العلوم الأخرى، فالكثيرون اتخذوا موقفًا متحيزًا أو متوجسًا من بعضها، إما لفسادها في نظرهم، أو لأنها لا تعود بفائدة مباشرة على المسلمين. وهذا الموقف ممتد لمعاصرين يتبنون مواقفًا تكون أحيانًا معادية للعلم الطبيعي والعلم الغربي. في الفقرة التالية نتعرف على أربع مدارس اهتمت بقضية تكوينِ علمٍ إسلامي.

المدرسة الأولى: سيد حسين نصر

الفكرة الأساسية لدى هذا التوجه هو أن العالم الطبيعي ليس الحقيقة الوحيدة الموجودة، فهناك الحقائق الروحانية والتي لا يمكن للعلم التجريبي الوصول إليها، وبناءً على هذا يمكن للبشر أن يستعملوا حدسهم (أو تجاربهم الصوفية) للوصول لتلك المعرفة التي تتخطى حاجز العلم. يرى نصر إمكانية دمج الجانب التجريبي للعلم مع المنحى الصوفي للدين، مبررًا موقفه هذا بأن كل الحضارات السابقة أسست علومها على أسسٍ دينية، والعلم الحديث حالة استثنائية. وما يميز العلم الإسلامي عن العلم الغربي هو الرؤية الشاملة والمقدسة، والتي تَنكر لها العلم الحديث، ورفض التعامل مع مسائل كبرى كالمعنى والغائية. لعله يبدو للقارئ أن هذا التوجه يشكل نمطًا فلسفيًا دينيًا، فالكاتب ينتقده واصفًا إياه بأنه ليس علمًا؛ بل هو أقرب للطرق الصوفية.

المدرسة الثانية: أسلمة المعرفة

أبرز المفكرين الداعين إلى “أسلمة المعرفة” هما إسماعيل راجي الفاروقي وطه جابر العلواني. وملخص مشروعهم كما عبر عنه الفاروقي في المؤتمر الأول لأسلمة المعرفة في مكة، أن مهمتهم هي إعادة تكوين المنظومة المعرفية الإسلامية كاملةً من مظورٍ إسلامي، بالأحرى أسلمة المباحث وإنتاج كتب دراسية تشمل العديد من المجالات المتماشية مع المنظور الإسلامي. وعلى لسان العلواني، فإن مشروعهم هو محاولة لتقديم القرآن للعالم ككتابٍ أوحد يمكنه هداية العالمين، فهو البديل المعرفي الوحيد.

ولكن عند السؤال عن كيفية إعادة تكوين المنظومة المعرفية البشرية كلها انطلاقاً من القرآن، يرد العلواني أن المنهجية المعرفية القرآنية موجودة في القرآن نفسه بالفعل، ولكن بسبب قصور فهم المسلمين وتراكم الأفكار التراثية، فإننا في حاجة إلى إعادة تكوين التعليم التقليدي، وإعادة تشكيل تفكيرنا وتعاملنا مع القرآن. يصف الكاتب هذا المشروع بأنه يبدو كالحلقة المفرغة، فلإعادة تشكيل المعارف البشرية ينبغي العودة إلى القرآن، ولمعرفة كيفية التعامل مع القرآن علينا إعادة تشكيل منظوماتنا المعرفية والتعليمية. تبرز مشكلة أخرى في هذا المشروع وهي ضبابية رؤيته، فأهداف المشروع، كما حددها الفاروقي وتلامذته والمنظومة العملية التي حاول العلواني إنشاءها، قد تبدو مبهمة وغير محددة، مما أدى في النهاية إلى أنه لم يطرح أي ثمارٍ واقعية. في ختام الفقرة، ذكر نضال قسوم أنه كان هناك توجه لمد مشروع الأسلمة إلى العلوم الطبيعية أيضًا بعد العلوم الإنسانية، وقد تساءل عن ماهية المعادلات ذات الطابع الإسلامي التي قد يستنتجها الراغبون في أسلمة الفيزياء على سبيل المثال.

المدرسة الثالثة: المدرسة الإجمالية

ترى هذه المدرسة أن العلم الحديث خطرٌ في أسسه الفلسفية وتطبيقاته التقنية على حدٍ سواء. رائد هذه المدرسة هو ضياء الدين سردار، والذي يرى أن العلم هو عبادةٌ ذات غاية روحانية واجتماعية، ويجب أن يهتم بها المسلمون كاهتمامهم بباقي العبادات. وتنطلق من رفض كل المبادئ والمسلمات العلمية الغربية حول العالم والإنسان والحياة، بل ورفض المنهجية العلمية التي انتهت بالاختزالية. بعض مفكري هذا التيار حدد أسس العلم الإسلامي بمفاهيم كالتوحيد، والاستخلاف، والاستصلاح، والعدل، والعبادة. المدرسة الإجمالية هي الوحيدة التي حققت تقدمًا ما لتطبيق رؤيتها المعرفية بشكلٍ عملي، لكنها لا زالت غير مؤسسة جيداً بعد تفرق مؤسسيها. كما أن ضياء الدين سردار نفسه قال عام 1997 أنه من المبكر جداً أن نأمل في أي نتائج حقيقية من أي من هذه المشاريع.

يعيب الدكتور نضال قسوم على هذه المدرسة انتقادها المبالغ فيه للعلم الحديث، وغير المبرر في كثيرٍ من الأحيان -بالرغم من أنه أقرّ أنها الأقرب لموقفه من العلم-. ما دفعه للدعوة للتفريق بين العلم وبين التقنية، أو الاستعمالات التطبيقية للعلم.

المدرسة الرابعة: محمد عبد السلام وهوودبهوي

يرى هؤلاء أن العلم مبحث عالمي، وتطبيقاته فقط يمكن أن تتأثر بالقيم المجتمعية والثقافية المختلفة. ويرون أيضاً أنه لا مخاطر جمة في الأسس الميتافيزيقية للعلم الحديث تتطلب إعادة تأسيسه أو مراجعتها حتى. تَبْنِي هذه المدرسة فكرها انطلاقًا من دعوة القرآن للناس بالتفكر والتأمل، والاستشهاد بمئات الآيات التي تنصح بإعمال العقل، فالروح العلمية التي سادت الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي -وقد أنشأت هذه الحضارة منهجًا وثقافةً علمية معتبرة في نظرهم- هذه الروح العلمية نشأت من الدعوة القرآنية للتعلم، ونضجت وازدهرت الحضارة عندما تطور العلم حينها وصار حديثًا (بمعايير زمانه). وأبرز ما تنتقده هذه المدرسة في غيرها، أن العلماء المسلمين الأوائل لم يطوروا “علمًا إسلاميا”؛ بل إن العلم علمانيٌّ بطبعه، فمن المستحيل تكوين علم إسلامي، كما أن العلم تقدم عندما أحجم عن التطرق لمجالاتٍ ليس بمقدوره الإجابة عنها. يصف سردار هؤلاء المفكرين بالتائهين، إذ أن منهجهم العلمي بلا قيمٍ ودون موجه.

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

يجدر التنويه أن كل المدارس السابق ذكرها نشأت في الغرب، بل إن الكثير من كتاباتها لم تترجم إلى العربية حتى. على الجانب الآخر، فإن الفجوة العلمية بين الحضارتين الإسلامية والغربية، كما أدت إلى ظهور مشاريع أسلمة العلم لدى مفكرين مسلمين في الغرب، فإنها في العالم العربي بالأخص أخذت شكلًا آخر، وهو “الإعجازُ العلمي”.

يستهل الدكتور نضال قسوم في الفصل الخامس نقده للإعجاز العلمي، بذكر نماذج من أبحاث تدّعي استنتاج حقائق كونية من آياتٍ قرآنية، كحساب سرعة الضوء وعمر الأرض مثلًا. بل إن بعض رواد الإعجاز العلمي استخدم الآية 4 من سورة المعارج لاستنتاج أن عمر الكون 14 مليار سنة وعمر الأرض 4 مليارات، بينما استخدم آخرون نفس الآية لإثبات أن الأرض خلقت قبل السماوات! يشير أيضًا إلى العديد من الأوراقِ المماثلة التي تُرص فيها الأرقام والعمليات الحسابية بلا ترتيب معين للحصول على النتيجة -المعروفة سلفًا-. ينبه الكاتب هنا أن روّاد الإعجاز العلمي ليسوا جهلة؛ بل هم من حملة الشهادات العليا، وعلى الرغم من الاعتراض الشديد على ما يقدمونه، فإن نواياهم صادقة –وإن كانوا مخطئين- في إثبات ما يرونه صحيحًا.

يجب التفريق هنا بين “التفسير العلمي”، وهو محاولة فهم النصوص بشكلٍ أفضل باستعمال المعارف العلمية الحديثة -وله أصولٌ عند علماء كالرازي ومحمد عبده-، وبين الإعجاز العلمي، والذي يُدّعي أن القرآن -إذا تدبرناه- يحوي حقائقَ علمية سبقَ العلمَ الحديث ببيانِها. ولقد تفشت هذه الفكرة بعد ظهور كتابات موريس بوكاي وكيث موور، ووصفه لتكوين الجنين في القرآن (اللافت للنظر أن التفسير الذي اعتمد عليه موور في وصفه للإعجاز القرآني هو تفسير عبد المجيد الزنداني، أحد رواد الإعجاز العلمي أيضًا)[1].

بالانتقال إلى أسس منهج الإعجاز العلمي، فإن الكاتب يعتمد على كتابات الدكتور زغلول النجار. فالنجار يرى -كما الكاتب- أن آيات القرآن فضفاضة، وتسمح للناس عبر الأزمنة المختلفة بفهمها بما لا يتعارض مع علمهم، إلا أن النجار فيما بعد يدعي أن القرآن يحوي حقائق علمية ويضع قواعدًا لاستكشافها[2]. ولكن المدقق في هذه القواعد يرى أنها تقع في إطار العمل الأكاديمي العادي، والأدهى أن العاملين بالإعجاز العلمي نادرًا ما يلتزمون بها أصلًا. من أهم الإشكاليات النابعة من هذه الفكرة، هي أسبقية النص مقابل استقلالية العلم. ففيما يرى البعض أنه لا يجب الإسراع بالبحث عن الكشوفِ العلمية في القرآن -إذ أن تلك الكشوف متغيرة- يرى البعض أن للقرآن حق فيتو ضد أي اكتشاف علمي يخالفه. وللإنصاف فإن هذا التوجه ليس لدى المسلمين فقط، بل منتشر لدى تياراتٍ مسيحية وخلقوية وهندوسية أيضًا. وعلى أرض الواقع، فإن تعامل هذه المدرسة مع العلم مبني على كونه مجرد أيدولوجيا وعقيدة، ويلوحون برفض أي نظرية لا تتماشى مع تصورهم للكون، كما يستدل البعض بحديث خلق آدم وطوله ستون ذراعًا على بطلان نظرية التطور، على سبيل المثال.

في ختام هذا الفصل ونهاية الجزء الأول من الكتاب، يعيد الدكتور نضال قسوم التذكير بطرحه الأساسي، والذي يعتقد أنه صالح لاستنقاذ هذه المنظومة، فالتصور القائم أن القرآن له معنًى واحد يمكن موازاته مع الحقائق العلمية، وأن العلم ليس سوى مجموعة من الحقائق، يجب استبداله بتقبل فكرة القراءات متعددة المستويات للنص، والتي ليست محصورة في القراءة الرمزية، كما أنه من الضروري الإحاطة جيدًا بمنهج العلم وفلسفته قبل أي تأويل علمي. وبما أن القرآن مرسل لجميع البشر، فإن التأويل المقدّم لا يجب أن يكون “صحيحًا” -من ناحية علمية- بقدر ما يجب أن يقنع القارئ ويؤثر فيه، فالقرآن ليس موسوعةً علمية بأي شكل.

إعلان