فيلم Fourteen Hours: الانتحار بوصفه عَرْضًا تلفزيونيًا وموضوعًا للمُتْعَة

تَمُرّ السَّاعات العديدة بحياة المرء بدون استحقاقها لأيّ شأنٍ يُذكَر في الغالب، فمعظمنا يجتاحه الضَّجَر وهو حيّ داخلها، فتبدو جميعها مُثْقلة حين لا يحدث فيها جديد. فالبشر لا يهتمُّون كثيرًا بالوقت حين يَلبس عَبَاءة الروتين والانتظار، فهو يسير ببطءٍ، ويُصدر أصواتًا تجعلنا نشعر بها دون تلمُّس أيّ إثارة، لكن في فيلم «أربعة عشر ساعة Fourteen Hours» الذي أخرجه هنري هاثاوي وأدى بطولته ريتشارد باسهارت مع بول دوغلاس، يَغْدُو الزمن مهمًا جدًا، وحتى ارتقاب أحداثه وتطوّراته ليس بالعملية التي تبعث على السَّأَم، وإنّٕما مُغَامرة وتجربة يُشارك فيها الجميع. لن نستغرب حين نعلم أنّ هذا العمل قد ترشَّح لعددٍ من الجوائز، منها جائزة “بافتا” لأحسن فيلم، وجائزة أفضل سيناريو درامي.

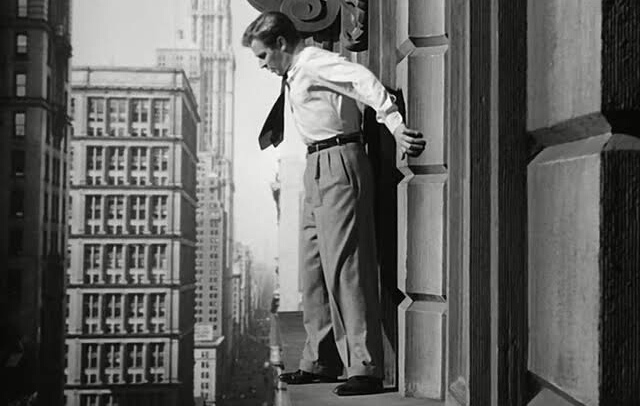

يُفتَتح الفيلم في دقائقه الأولى الصَّامتة بمشاهد صعود أحد نُزَلاء فندق “رودني” بنيويورك إلى الطابق الخامس عشر في محاولة منه للانتِحار، وبعد ثوانٍ لا غير، تنطلق صَرْخةٌ مُرعبة من امرأةٍ تُشاهده، فتجعل خبر هذا الحَدث ينتشر داخل كافة أرجاء المبنى وخارجه.

الانتِحار موضوعًا للفُرْجَة والتَّفكير:

يتجسَّد استخفاف وقسوة البشريّة في تلك الأثناء من تعليقات أصحاب سيارات الأجرة، والتي تجعل إقْدَام الشاب على قتل نفسه موضوعًا للازْدِراء والسُّخريَّة، حيث يشبِّهه أحد الأشخاص “بالحشرة” من بعيد، ويُرَاهِن آخرٌ على إمكانيّة قَنصه من مكانه المرتفع، ويقول رَجلٌ في كلامٍ يُثير الضحك أنّ ما يفعله الشاب هو جريمة يُعاقِب عليها القانون. وهناك من يجعله مجرًد مُدَّعٍ ومُمثِّل. إنَّ القانون هنا أو تفكير البعض يُسلِبِك حتى إرادتك في الموت، ويقوم بتسخيفها أو تكذيبها، بينما يبدو صاحب الفندق مهمومًا بسُمعة المكان لا غير.

وتظهر إحدى الفتيات التي تبدو مستعجلة داخل سيارة أجرة، يُجمّدها الزحام، في صورة خادعة تجعل المُشاهِد يعتقد أنّ لها عَلاقة بالشخصية الرئيسية للفيلم، إلّٕا أنَّ الأمر على العكس من ذلك.

تُركِّز المَشَاهِدُ على المُتَفَرِّجين في الشارع، لكن بشكلٍ آخر، يبدون فيه أبطالًا ثانويين أو سُكَّان العوالِم السُفليّة التي تُناقِض العالَم العلْويّ للشخصية الأساسية فهذا العلو هو علوٌ نفسيٌّ يفصله عن المجتمع، فنعثُر على الآنسة “روث”، التي تفُضِّل البقاء ومُشاهدة الحَدَث على الذهاب إلى عملها، وإلى جانبها شابٌ مُهذَّب يُحاول التقرُّب منها، وهي الشخصية الوحيدة ربَّما التي يظهر عليها أنَّها متُعاطِفة مع الرجل المُغامِر ومُهتمَّة بالأسباب التي جعلته يُفكِّر في وضع حدٍّ لحياته، على عكس صديقتها التي غادرت إلى عملها مع بقية من يريد أن تُفتَح الطريق له.

إعلان

إنَّ العمل في المدينة الحَدَاثيَّة يكتسي أهميةً بالغة عند الفرد لدرجة أنَّ ظواهرًا إنسانية وغامضة كالموت تتقزّٕم أهميتها وتغدو شيئًا حقيرًا مقابل العمل، فالثقافة الرأسمالية في هذه المدينة تصبح آلة وحشية تجرِّد صاحبها من بشريته، وتخلع عن الموت رداءه المقدَّس لتلبسه هي.

وما دام سير الطريق متوقِّفًا، يظهر لنا سائقو الأجرة وهم يبتكرون لُعبَةً للفوز، تتعلَّق بآخر شخص يُمكن أن يَصمُد حتى لحظة إلقاء الشاب نفسه. ويُزعج أحد المُرَاهقين رجال الحماية والإطفاء، وهم في خِضَمّ عملهم لتخليصه من ورطته. ينتظر الجميع ما سوف يقع، وتكون الجُمُوع متطلِّعة إلى مُشَاهَدة الشاب وهو يلقي بنفسه على مرأى عيونهم، وكأنَّ مُصيبة الشاب مجرد مُتعة وفُرجة وُجِدَت لأجل غيره.

الآخرون:

يُظهِر هذا العمل الجانب المظلم لرجال الصِّحافة وسخافة عملهم الذي يعبِّر عن حالة من الانحطاط، هؤلاء الذين هَمَّهم فقط اللحاق بأيّ معلومات جديدة تُعَزِّر من قدرتهم ومكانة صحيفتهم، فيُصوّرهم مثل قطيع من الحيوانات تركض وراء فرائسها أو كمجانين هاربين، يجرون بآلاتهم التصويريَّة وأقلامهم، ليشقوا كلِّ الأمكِنة، ويتراموا على أيّ شيءٍ بإمكانه مساعدتهم.

يحضر الطبيبُ النفسي الذي يحظى بسُلطةٍ واعتراف مُميّزَيْن في سلك الشرطة والمجتمع، على عكس الكاهن الذي يُريد المساعدة باسم المسيح وتكريس علومه الروحانيَّة لأجل الشرطة، لكنّه يُطرَد.

لا يحشر الجميع أنُوفهم في متابعة الشخصية الرئيسية اليائسة فحسب، بل يتعدّى الأمر ذلك إلى درجة خلق مُعِيقات تعترض عملية نجدته وتخليصه من الورطة التي اختارها لنفسه وهي وضع حدٍّ لحياته، فيَصيح البعض بالشاب عمدًا حتى يتفطَّن لمحاولة رجال الشُّرطة إمساكه من فوق طابقه، وكأنَّ الجميع يريد له الموت، ليُشبِع شعوره ثُمَّ يذهب.

يتراءى لنا سارتر كفيلسوف صادق، حين نتذكَّر مقولته “الجحيم هو الآخر”(1)، ولا يتوقَّف ترك الشاب المسكين في حاله عند هذه النقطة، فهو يكاد يقع في نهاية الفيلم من دون إرادته بسبب تَهَوُّر أحد الجماهير. وفضلًا عن ذلك حتى الكاهن الذي يعود خِلْسةً إليه، يُساهِم في إحْبَاطه وتأجيل قرار عزوفه عن الانتحار. إنّ الفيلم هنا يُظهِر رجل الدين وكأنه مخلوقٌ فاقد للعقلانيَّة، على عكس الطبيب النفسيّ الذي يوجّه الإرشادات إلى الجميع، بما في ذلك استعماله لسحر الدواء والمُهدِّئات التي يُمكن أن تُعيد السعادة إلى الرجل. يظهر التبشير بالنزعة العلميَّة والطب النفسيّ بشكلٍ واضح في هذا العمل، ويحتفي بها مع انْحِسار دَور رجال الدين.

السَّيْطَرة على البؤساء:

وتشغل السُّلطة والرقابة حيّزًا كبيرًا بأحداث العمل، فقد نقل الفيلم مجرى وسيرورة البحث عن هُويَّة الرجل من قِبل رجال الشُّرطة والمتخصِّصين والصحفيّين في كلّ مكان، رغم استعماله اسمًا مزورًا، إلّا أنّهم يستطيعون التوصُّل إلى هُويَّته، بما في ذلك معرفة والديه وخَطِيبته السابقة التي تركها، فيقومون بتمريرها للإعلام والمواطنين. إنّ السُّلطة في هذه الوضعية بأعيُنها الكثيرة وأَذْرُعها الطويلة لا يُمكن أن يخفى عنها شيء.

يظهر “روبرت كاسيا” الشاب الذي يريد مغادرة العالَم؛ كرَجُلٍ كارهٍ للشُّرطة وضد التنقيب عن هُويَّته، حيث يَعتبر كشفها اعتداءً على خصوصياته، كما أنّه لا يرغب في الحديث إلى أفراد الشُّرطة، باستثناء شُّرطي المرور فقط الذي بدى مُرْتَاحًا له؛ هذا الأخير الذي ينتقل من مجرد مهنة توجيه السيارات إلى توجيه النُفوس المُضْطَربة نحو بَرّ الأمان، مع بقائه مُتحالفًا مع السُّلطة التي لا يُريدها روبرت وليس بوسعه الوثوق بها. تظهر السُّلطة هنا بمظهر المُتعدِّي على خصوصيات الأفراد، إنَّها تملُك زِمام معرفة كل شيء، فهي الأخ الكبير الذي يُراقِب.

لكن روبرت لا يواجه نفسه فحسب، بل جميع الوجوه في الأسفل التي تُراقبه وتصدر الأحكام على شخصه، مع أجهزة الدولة في الفندق وخارجه، ووسائل الإعلام التي تنقل ما يجري داخل بيوت المواطنين، فليس الأخ الكبير وحده من يُراقِب ويتسلَّط، إنّما جميع الإخوة والعائلة. هذه الثُنائيَّة -الرقابة والسُّلطة- التي تتَّحدّ وتجعلنا نستحضر استنتاج الفيلسوف ميشال فوكو بأنّ “السُّلطة لا تُملَك بل تُمارَس”(2)، فهي ليست شيئًا وإنّما قُدْرَة جَمعيَّة وحياة اجتماعية بأكملها. يكتب فريدريك غرو في الاتجاه نفسه التالي: “السُّلطة ليست شيئًا بين أيدي البعض، وإنما هي العنصر الذي يَمُرّ بين الجميع من أجل ربطهم وفصلهم في الآن ذاته”(3).

إن الرَّقابة السُّلطويَّة يشترك فيها جميع البشر، فمن الدولة وقوَّتها إلى سيطرة الجماهير وما يمكن لهم اقترافه لبعضهم البعض، وهكذا وَجَدَ روبرت نفسه مُحاصَرًا مع ماضيه وحاضره الآنيّ.

وإذا كان من مَهَام الشُّرطة توفير السعادة للمواطنين(4)، فهم يُعرِّضون حياتهم للخطر، لأجل تنفيذ مُهمتهم وينجحون في إنْقَاذ روبرت، على عكس رقابة وسُّلطة سُّكَّان الطريق الذين لم يفلحوا إلَّا بالثَرثَرة والإضرار به، مع أنّ وجودهم ضروري، فتظهر السُّلطة هنا رغم الانتقادات التي تُرافقها بمثابة الفادي الذي يُخلِّص المواطن من أذى الآخر ومن نفسه، إنّها ضَّرْبةٌ قاضية مُوجَّهة لأيّ شخص يكره رجال البوليس، هذا لو عَلمنا حجم الاهتمام الذي لاقته الشخصيات البوليسية في أفلام تلك السنوات.

أوديب يَكرَه أبَاه:

يُسَلِّط الفيلم الضوءَ على عَلاقة الابن بوالديه، فوالدته عاشت معه وضَحَّت لأجله، أما الأب الذي هجرهم منذ سنوات عديدة، هو سبب كل معاناة. يستعمل الفيلم هذا الموضوع السيكولوجي الذي تشكِّله الأسرة كغيره من أفلام تلك الفترة، التي تُركِّز على العُقَد والمشاكل النفسيَّة، يكتب إدغار موران في كتابه “نجوم السينما”: “وابتداءً من العام 1930 تقريبًا، سَتعمَد السينما المُتحوِّلة أبدًا إلى تغيير حال النجوم، فتأتي بأفلامٍ أكثر تعقيدًا، أكثر واقعيَّة، أكثر بسيكولوجيَّة وأكثر فرحًا”(5).

ويطرح العمل عَلاقة الابن والأب المُخْتَلَّة، فالأب غير المسؤول يُصرِّح بأنّه لا يتذكَّر حتى شكل ابنه، غير أنَّ الأسباب والمشاكل تتجلَّى أخيرًا بعد مجيئه ومواجهته لولده، لأنّ الابن كما يلوح لأذهاننا لا يُريد الاكْتِفَاء بقتل نفسه، بل يُتوَّق حقيقةً إلى قتل والده رمزيًّا، فموت الأب لن يتحَقَّق إلّا بموت الابن.

إنّ هذه المسائل التي تتعلَّق بالبُنُوّة والأبوَّة شغلت عِدَّة أعمال سينمائية، مثل الفيلم الذي قام ببطولته المُمَثِّل جاي لي كوب The Dark Past، أو House Of Strangers لريتشارد كونت، مع فيلم Leave Her To Heaven لجين تيرني، الذي يُناقِش عُقدَة إليكترا.

نقتبس مرة أخرى من كتاب إدغار موران عن مواضيع السينما في ذلك العِقْد: “صُدَف غيبيَّة، سحر القَرِين (المتشابهون، التَوءَم)، المُغامرات الاستثنائيَّة، الصِراعَات الأوديبيَّة مع الأم أو الأب، اليتامى، سِرّ الولادة، البراءة المُضطهَدة، موت البطل كتضحية وفداء ،أما النزعة الواقعيَّة والنزعة البسكيولوجيَّة والنهاية السعيدة والمرح، فقد كشفت تحديدًا عن التحوّل البرجوازيّ الذي طرأ على تلك المُخَيِّلة”(6).

ورغم غياب الأب ودَوره في حياة روبرت، إلّا أنّ ذلك يُعدّ حضورًا فيها من بعيد، لكن حضورًا سلبيًّا وغير صحيٍّ لشخصيته المَخْذُولة، وعدم القُدرَة على التعامُل مع الغير مثلما غابت مع الأب.

قَتْل الأُمّ:

ينتصر الفيلم في الأخير لصالح الأَبّ ما يعني الرجل، على عكس الأُمّ، التي تظهر شخصيتها كما صَوّّرها، كامرأةٍ لا تعرف غير الشكوى والانتِقَادات وافتِعال المشاكل وبَثّ مشاعر الكَرَاهيَّة ضد زوجها داخل عقل الولد، فيتمّ تجاهُل تَضْحِيَاتها وما لاقته من زوجها، لاسيما حين تَسرُد هذه الشخصية المهمشّة لرجال الصِّحافة ما مَرَّت به من أيام قاسية كابدتها لوحدها، الأمر الذي يحرمها من تَضَامُنهم، وإنّٕما يَخلِق شعورًا بالاستياء والنفور منها، فهي الآن المرأة الثَرْثَارة الشَّاكِية رغم كل ما قدَّمته لابنها.

يتصالح الابن مع الأب، مُتغاضيًا عن الماضي، بالتالي تَغيب فكرة قَتْل والده، أيّ انتحاره، ويقبل رجعة خَطيبَته إليه، تبدو هذه الفتاة غير قادرة على إنجاز ما يُرجى منها، فهي لم تُشارِك بشيءٍ يدعو إلى الاحتِفاء، ما عدا بعض المَشاهِد الرومانسيَّة والشاعريَّة، التي تُظهِر لنا جزءاً من شخصية روبرت الحسَّاسة، ورغم ذلك تُمثّّل المرأة بشخصيتها صورة للعاطفة والحنان والمشاعر، فهي أقرب إلى العطاء من الرَجُل.

لا يغطي العمل على تحوّلات البطل، بل هو يعود إلى الآنسة روث التي ستعرف قصة حُبّ مع الشاب الذي نجح أخيرًا في لفت انتباهها، أما فتاة الزِحَام، فسنكتشف أنَّها امرأة متزوِّجة تنتظر موعد استكمالها إجراءات الطلاق مع زوجها، ويتغيَّر قرارها بإلغاءها للطلاق بشكل مُفاجىّ وعودتها إلى زوجها، هذا الزوج الذي كان أساسًا غير موافقٍ على رحيلها عنه. وإلى جانب ذلك يعود شُّرطي المرور إلى أحضان زوجته وأطفاله بعد يوم عمل شاق، ويفوز أحد سائقي الأجرة بأموال زملائه، وهو صاحب اللُّعبة التي اقترحها، بينما يرجع بقية المتفرِّجين إلى منازلهم من دون أن يغنموا بما كانوا مُتلهِّفين لوقوعه.

يفوز الرجل في كلّ تَمثُّلاته بغاياته وأهدافه، ويأخذ كلّ ما يريد من الأنثى، حيث تُبعَث إلى الذاكرة صَرخة تلك المرأة المفزوعة وكأنّها تُنبِّئنا بخضوع وموت المرأة لا الرجل، وإن كانت قد استَفادت أيضًا من مزايا رجلها.

تتغيَّر بداية فيلم أربعة عشر ساعة من علامات الموت واليأس، لتنتهي بالحياة والفرح لدى شخصياتها الأساسيَّة، فلقد كانت الرَغْبَة في تدمير الذات لدى روبرت كاسيا مجرد مَكبُوتات خرجت إلى الوجود وأُزيلَت سُّمومها، لكن بعد تدخُّل المجتمع في إخضَاع إرادته وجسده واللعب بها خلال أربع عشرة ساعةً كاملةً.

هوامش: 1 - جان بول سارتر، الأبواب المقفلة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص97. 2 - انظر: فريدريك غرو، ميشال فوكو، كلمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص101. 3 - المرجع نفسه، ص 100. 4 - المرجع نفسه، ص111. 5 - إدغار موران، نجوم السينما، المنظمة العربية للترجمة، ص28. 6 -المرجع نفسه، ص30.

إعلان