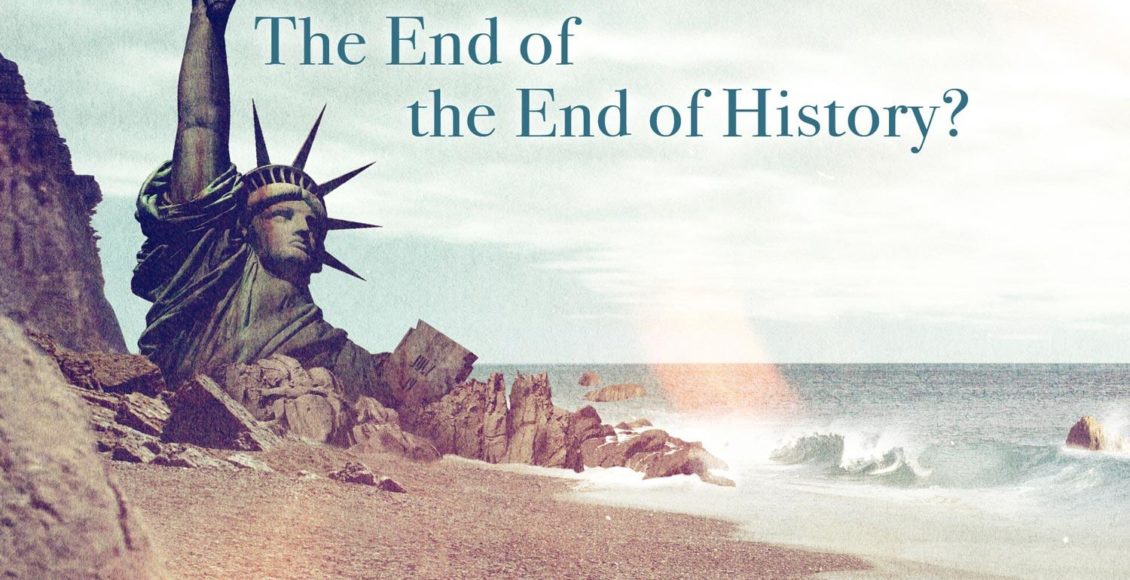

نهاية التاريخ و اليوتوبيا: مقاربات نقدية

نعهد جميعنا أوقاتًا غير سارة وغير مريحة عندما تتسبب لنا أشياء أو أناس قلقًا لا متوقعًا ولا مرغوبًا فيه، ويرجع الإزعاج الكبير لتلك المصائب إلى ظهورها من دون إنذار، فلا نتوقع وقوعها، فلا نستطيع اتخاذ تدابير وقائية ولا منع الكارثة. الطبيعة المفاجئة للضربات وعدم انتظامها وقدرتها على الظهور من أي اتجاه، يجعلها عصية على التنبؤ، ويجعلنا عاجزين عن المقاومة. وما دامت الأخطار غامضة وغريبة وطائشة، فنحن أهدافها المستقرة، فليس بوسعنا أن نفعل شيئًا يذكر لمنعها. وهذا اليأس مخيف، فاللايقين يعني الخوف، ولا عجب أننا نحلم، مرارًا وتكرارًا، بعالم خالٍ من الحوادث، بعالم منتظم مستقر يمكن التنبؤ به. وليس عالمًا تخفي وجهه الهادئ ضربات مفاجئة. ولو افترضنا صحة قول ليبنيتس

“العالم المثالي لن يكون كذلك ما لم يوجد فيه شيء من الشر، فلا بد، على الأقل، حصر ذلك الشر في أماكن مغلقة مسيجة بشدة، مرسومة بدقة، مراقبة بعناية محروسة بيقظة، حتى يستطيع المرء أن يميز الشر، ويعرف مكانه والزمن المحتمل لوقوعه، وأن يكون مستعدًا للتعامل معه عند حدوثه. خلاصة القول، إننا نحلم بعالم موثوق، عالم يمكننا أن نثق به، عالم آمن”.

“اليوتوبيا” الاسم الذي أطلق بوجه عام، بفضل سير توماس مور، على تلك الأحلام منذ القرن السادس عشر الميلادي، منذ أن بدأت تتداعى النظم الرتيبة القديمة السرمدية في ظاهرها، ومنذ أن بدأت تشيخ العادات والأعراف وبدأت تظهر الشعائر والطقوس فسادها، وساد العنف (أو هكذا كان الناس يميلون إلى تفسير انتشار المطالب والأفعال غير المعهودة، وهي مطالب وأفعال وجدت السلطة القديرة في نظر الناس آنذاك أنها بلغت من الضخامة والجموح ما يحول دون السيطرة عليها، ومن القدرة والمقاومة ما يجعلها عصية على الترويض بالطرق التقليدية القديمة). وما أن رسم مور نموذجه التصوّري لعالم خال من التهديدات المفاجئة، حتى أخذ الارتجال والتجريب المحفوف بالمخاطر يتحولان بسرعة للشغل الشاغل في ذلك الزمان.

علم مور جيدًا أن نموذجه حلم، لذا سماه يوتوبيا في إشارة لكلمتي “المكان السعيد” و”اللامكان” في اليونانية، لكن من اتبعه من بعد كانوا أكثر عزمًا وتصميمًا أو أقل حذراً واحتراسًا؛ لقد عاشوا في عالم ينعم بالثقة، عن صواب أو خطأ، لحسن الحظ أو سوئه، وفي عالم يملك الحكمة المطلوبة لتصميم عالم أفضل، خال من الخوف، يحظى بالفطنة اللازمة لرفع ما هو كائن غير معقول لما ينبغي أن يكون كما أراد العقل؛ تلك الثقة منحتهم الشجاعة وروح المبادرة للبحث عن “المكان السعيد” في “اللامكان”. وخلال قرون تلت ذلك، كان على العالم أن يكون متفائلاً، عالمًا يعيش نحو اليوتوبيا، يؤمن أن المجتمع بدون يوتوبيا لا يطاق العيش فيه، والحياة بدونها ليست جديرة بالعيش؛ وإذا ارتاب المرء في ذلك، فحسبه أن يعتمد على الثقات من ألمع العقول وأبرزها هنا وهناك. فعلى سبيل المثال، يقول أوسكار وايلد:”إذا خلت خريطة للعالم من اليوتوبيا، فهي ليست جديرة بمجرد نظرة سريعة عليها، ذلك لإغفالها البلد الوحيد الذي تنزل فيه الإنسانية دومًا، وعندما تنزل في هذا البلد فإنها تنظر من الداخل إلى الخارج، وترى بلدًا أفضل، وتبدأ الإبحار، فالتقدم هو تحقيق اليوتوبيات”. ولكن بتأملنا الماضي لربما نميل لتصحيح الجملة الأخيرة لسببين:

١_كان التقدم مطاردة لليوتوبيات لا تحقيقها، لقد لعبت اليوتوبيا دور الأرنب الدمية، تطارده الكلاب المتسابقة بضراوة، لكنها لا تمسك به أبدًا.

٢_كانت الحركة المسماة “التقدم” أقرب إلى محاولة للهرب من اليوتوبيات الفاشلة منها إلى محاولة للحاق باليوتوبيات غير المجربة؛ كانت هربًا مما “لم يكن جيدًا بالدرجة المتوقعة” أكثر من كونها هربًا من الجيد للأفضل، محاولة تدفعها إحباطات الماضي لا نعيم المستقبل. والواقع الذي قيل إنه “تحقيق” لليوتوبيا كان غالبًا يوجد في صورة كاريكاتورية قبيحة من الأحلام لا فردوس الأحلام، فالسبب القوي لمعاودة “الإبحار” كان بغضًا لما تحقق، لا جاذبية ما يمكن أن يتحقق. ويأتي عبر القناة الإنكليزية رأي مناصر لأوسكار وايلد، يقول أناتول فرانس:”من دون يوتوبيات أزمنة أخرى، لربما ظل الناس يعيشون في الكهوف، بؤساء وعرايا، لقد كان الحالمون باليوتوبيا، هم من تتبعوا خطوط المدينة الأولى. فبفضل الأحلام العظيمة جاء الواقع المفيد. اليوتوبيا أساس كل تقدم، والسبيل لمستقبل أفضل”.

إعلان

من الواضح أن اليوتوبيات في زمن فرانس قداستقرت تمامًا في الوعي العام واهتمامات الحياة اليومية، حتى إن الوجود البشري بدون يوتوبيا بدا للكاتب الفرنسي أمراً دونيًا ومعيبًا قطعًا، بل وخارج طوق الفكر والخيال تمامًا. بدا له كما لمعاصريه أن أهل الكهف أنفسهم كان عليهم أن يحلموا بيوتوبياتهم حتى يمكننا للتوقف عن العيش في الكهوف، فأنى لنا لولا ذلك أن نجوب الشوارع الباريسية العريضة التي خططها البارون هاوسمان؟ فلا يمكن تصور “مدينة أولى” مالم تسبق “يوتوبيا المدينة” بناءها! إننا نميل لإسقاط طريقة حياتنا على غيرها من أنماط الحياة إذا أردنا أن نفهمها، وهكذا فالجيل الذي تعلم ونشأ على أن تسحبه اليوتوبيات غير المجربة، وأن تدفعه اليوتوبيات المشوهة، سيجد مثل هذا السؤال سؤالاً بلاغيًا تمامًا، ولا يعدو أن يكون حشوًا زائدًا في حقيقته. ولكن على النقيض من رأي فرانس المترسخ في الحس العام لمعاصريه، ولدت اليوتوبيا والحداثة معًا، ولم تستطع التنفس إلا في جو الحداثة. فاليوتوبيا في أصلها صورة لعالم آخر مختلف عن الذي نعرفه، كما أنها تستشرف عالمًا تحدثه بأسره حكمة البشر وتفانيهم. بيد أن هذه الأفكار كانت غائبة تمامًا تقريبًا عن الفكر البشري قبل مجيء الأزمنة الحديثة.

لم يخضع التوالد الذاتي الرتيب الممل لأشكال الحياة ما قبل الحديثة إلا لتغيرات طفيفة من الصعب ملاحظتها، فكان قليل الإلهام، بل أقل تشجيعًا على التأمل العميق في أشكال بديلة للحياة البشرية في الأرض، إلا في صورة نهايات العالم أو يوم القيامة، وكلاهما من أصل إلهي. فحتى يمكن أخذ الخيال البشري إلى اللوحة التي رسمت عليها تخطيطات اليوتوبيات الباكرة، كان لا بد من انهيار متسارع لمقدرة العالم البشري على التوالد الذاتي، وهو انهيار يعود إلى ملاذ العصر الحديث. لقد استلزم الحلم اليوتوبي شرطين حين يولد؛ أولاً، شعور غامر (وإن كان غامضًا وصامتًا) بأن العالم لا يعمل كما ينبغي، ومن غير المحتمل إصلاحه من دون إصلاح شامل. ثانيًا، الثقة في المقدرة البشرية في اطلاعها بتلك المهمة، مسلحين بالعقل الذي يمكنه استكشاف الخلل في العالم، واكتشاف الأشياء التي لا بد من استخدامها في استبدال أجزائه التي أصابها الخلل، ناهيك عن القدرة على تشكيل الأدوات والأسلحة اللازمة لتطبيق تلك الخطط على أرض الواقع، كان لا بد من الثقة بأن الإدارة البشرية ستشكل العالم تشكيلاً أكثر ملاءمة لإشباع حاجات البشرية، بغض النظر عما تكون عليه هذه الأشياء الآن أو ما قد تصير إليه.

فإذا كان الموقف ما قبل الحداثي تجاه العالم أشبه بموقف “حراس الصيد”، فموقف “البستاني” الصورة المجازية الأمثل للرؤية الحديثة للعالم وممارستها. تتمثل المهمة الأساسية لحراس الصيد في الدفاع عن الأرض المطلوب حراستها ضد كافة أشكال التدخل البشري، من أجل الدفاع عن “توازنها الطبيعي” والحفاظ عليه، باعتباره تجسيدًا لحكمة الله أو الطبيعة، فعليهم أن يكتشفوا على الفور الفخاخ التي ينصبها السارقون ومنتهكو حرمة الأرض، وتدمير تلك الفخاخ ومنع الصيادين الغرباء غير الشرعيين من انتهاك الحدود والدخول غير المشروع، خشية أن يعرّضوا إدامة “التوازن الطبيعي” للخطر. ويقوم دورهم على الاعتقاد بأن الأشياء تكون في أفضل حالها إذا تُركت على حالها، وكان ذلك الدور في الزمن ما قبل الحداثي يقوم على الاعتقاد بأن العالم سلسلة وجود ربانية يجد فيها كل مخلوق مكانه الحق النافع، حتى وإن كانت القدرات الذهنية البشرية محدودة لدرجة تحول دون فهم الانسجام والتناسق والحكمة التي يتسم بها خلق الله. وأما البستاني فليس كذلك، فهو يفترض أنه لن يوجد نظام في العالم البتة لولا جهده ورعايته الدائمة، (أو على الأقل في الجزء الصغير من ذلك العالم الذي تحت وصايته).

فالبستاني أكثر دراية بنوع النباتات التي ينبغي أن تنمو في الأرض التي يتعهدها، ونوع النباتات التي لا ينبغي أن تنمو هناك، والبستاني يخطط التنظيم المرغوب في رأسه أولاً، ثم يتأكد أن الصورة التي رسمها في ذهنه تصير واقعًا في الأرض التي يتعهدها، إنه يفرض هذا التصور الذهني على الأرض بتشجيع نمو النوع السليم من النباتات واستئصال النباتات الغير مرغوب فيها ولا تتوافق والانسجام الكلي لهذا التصور.

يميل البستاني إلى أن يكون أفضل صانعي اليوتوبيا خبرة وبراعة، ففي صورة التناغم المثالي التي وضعها البستاني نموذجًا تصوريًا في رأسه “تنزل البساتين دوماً”، باعتبارها نموذجًا أصليًا للطريقة التي تميل إلى أن تحل بها الإنسانية، كما يقول أوسكار وايلد، في البلد المسمى “يوتوبيا”. فإذا سمع أحد في هذا الزمن عبارات من قبيل “زوال أو نهاية اليوتوبيا” أو “اضمحلال الخيال اليوتوبي” (وهي عبارات تترسخ في الحس العام المعاصر) فإنما يرجع ذلك إلى أن موقف البستاني يتراجع في هذا الزمن ويفسح الطريق لـ”أهل الصيد”.

يختلف “أهل الصيد” عن “حراس الصيد” و”أهل البستنة” الذين هيمنوا على المشهد قبل أن يتولوا مقاليد الأمور؛ فهم لا يهتمون “بتوازن الأشياء”، سواء أكان توازنًا “طبيعيًا” أم “مرسومًا”، فالمهمة الوحيدة التي يبتغيها أهل الصيد هي “فرائس جديدة”، وكبيرة بما يكفي لملء حقائب الصيد عن آخرها؛ فأغلب الظن أنهم لن يروا أن من واجبهم التأكد من أن الصيد في الغابة سيعوَّض بعد عمليات الصيد التي يقومون بها (أو على الرغم من عمليات الصيد). فإذا ما أُفرغت الغابات من الصيد بسبب مغامرات طائشة مربحة، ربما ينتقل أهل الصيد لبرية بِكر نسبيًا، مازالت تزخر بتذكار الصيد من جلود ورؤوس؛ وربما يخطر ببالهم أنه في وقت ما، في أجل بعيد غير مسمى، قد ينفذ الكوكب من الغابات التي لم تُستنزف بعد، ولكن إذا حدث ذلك، فإنهم لن يروا فيه تهديدًا مباشرًا، ولا تهديدًا لهم بالتأكيد، فتلك الاحتمالية البعيدة لن تهدد في نهاية المطاف نتائج الصيد الحالي ولا التالي، وما من شيء يضطرني، باعتباري صيادًا واحدًا بين عدد غفير من الصيادين، ولا يضطرنا، باعتبارنا جماعة واحدة بين جماعات غفيرة من الصيادين، لتدبر الأمر، ناهيك عن فعل شيء بشأنه.

إننا جميعًا صيادون في هذا الزمن، أو يحكم علينا أن نكون صيادين، أو ندعي لنفعل مثلما يفعل الصيادون، أو نرغم على ذلك، وإلا واجهنا مصير الخروج من سباق الصيد إن لم نتحول أنفسنا لصيد للصائدين. ومتى نظرنا حولنا وجدنا على الأرجح صائدين فرادى آخرين مثلنا، أو صائدين في جماعات مثلما كنا نحاول أن نفعل أحيانًا، وسنحتاج إلى أن نجتهد حقًا قبل أن نتمكن من العثور على بستاني وهو يتصور تناغمًا مرسومًا مسبقًا وراء سور بستانه الخاص، ثم يخرج ليحققه، (وندرة أهل البستنة والانتشار المتزايد لأهل الصيد هو ما يناقشه علماء الاجتماع وفق مصطلح “سيرورة النزعة الفردية Individualization”). ولن نجد بالتأكيد حراس صيد كثيرين ولا صيادين يؤمنون بمبادئ حراس الصيد في رؤية العالم، وهذا السبب المفسر لانزعاج الناس من أصحاب “الضمير البيئي” وسعيهم الدؤوب لتنبيهنا بالخطر، (فالانقراض البطيء الأكيد لفلسفة حراس الصيد، وأفول فلسفة أهل البستنة، هو ما يمجده الساسة باسم “تحرير السوق”).

من المنطقي، في عالم يسكنه صيادون في الغالب الأعم، ألا يوجد سوى مجال ضئيل (إن وجد أصلاً) للتأملات اليوتوبية، ولن يوجد على الأرجح أناس كثيرون يتعاملون بجدة مع النماذج اليوتوبية، إذا ما عُرضت عليهم للنظر فيها. ولو وجد أحد يعلم كيف يجعل العالم أفضل حالاً، وأخذ على عاتقه مهمة تحسينه بإخلاص، فإن السؤال المحير بحق: من له سعة الحيلة والإرادة القوية الكافية ليفعل ما ينبغي فعله؟ كان من المعتاد تخويل سعة الحيلة والإرادة الكافية للسلطة السيادية التي تمثلها الأمم/الدول، ولكن الأمم، كما لاحظ جاك أتالي، فقدت تأثيرها في مجرى الأمور، وتركت لقوى العولمة كافة سبل إرشاد العالم لوجهة مستقرة، وكافة وسائل إعداد دفاع ضد كافة ألوان الخوف. ولقد أخذت قوى العولمة كثيرًا من السلطات السابقة للأمة/الدولة، لكنها قلما تشتهر في هذا الزمن بغرائز “حراسة الصيد” أو “البستنة” ولا فلسفاتها ولا استراتيجياتها، بل تحبذ الصيد والصيادين.

“قاموس ظلال المعاني” لبيتر مارك روجت مرجع جامع لأهل الصيد، ومشهود له بحق لما يتضمن من تسجيل ملخص للتغيرات المتتالية التي طرأت على الاستخدام اللفظي، ويبدو أن له كل الحق في هذا الزمن بأن يضع صفة “يوتوبي” بجانب صفات مثل “توهمي” و”وهمي” و”خيالي” و”خادع” و”مراوغ” و”غير عملي وواقعي ومعقول وعقلاني”، فهل نشهد نهاية اليوتوبيا حقًا؟ لو لليوتوبيا لسان وخفة دم مارك توين، لقالت أن أنباء موتها مبالغ فيها ولكان لها أسباب وجيهة لقول ذلك؛ فذات مرة، كتبت “يوتوبيا” على الكمبيوتر، وأظهر جوجل أربعة ملايين وأربعمائة ألف موقع (وقد زاد هذا الرقم الآن)، وهو رقم مذهل حتى بمقاييس الإنترنت المفرطة للغاية، ويصعب أن يكون دليلاً على جيفة متعفنة أو جسد محتضر. ولكن لنفحص هذه المواقع؛ الموقع الأول في القائمة، وربما الأروع، يخبر متصفحي الإنترنت بأن “اليوتوبيا أحد أكبر الألعاب التفاعلية المجانية في العالم عبر الإنترنت”؛ ونجد هنا وهناك إشارات متفرقة لتاريخ الأفكار اليوتوبية، وللمراكز التي تقدم دورات في ذلك التاريخ، وتعتني في الغالب بعشاق التحف والآثار القديمة، وتعود أكثر الإشارات شيوعًا لمور نفسه، رائد اليوتوبيا، ولكنها مواقع قليلة. وجدت بعد قراءة العينة الإحصائية العشوائية أن مصطلح “اليوتوبيا” توظفه في الغالب شركات السياحة والديكور ومستحضرات التجميل وبيوت الموضة؛ وثمة نقطة مشتركة بين المواقع، فجميعها تقدم خدمات فردية لأفراد يطلبون إشباعًا فرديًا وهروبًا فرديًا من منغصات فردية.

ثمة انطباع آخر خرجت به هو أنه عندما تظهر كلمة “التقدم” في أحيان نادرة في صفحات تلك المواقع التجارية، لا يشير التقدم فيها للتقدم للأمام، وبدلاً من أن يكون مطاردة لهدف يتنقل بسرعة، فإنه يوحي بتهديد يستوجب فرارًا سعيدًا، إنه يبعث على الرغبة في الهروب من كارثة وشيكة. اعتادت اليوتوبيا الإشارة لهدف بعيد مرغوب فيه للغاية، ينبغي أن يجمع الحالمين ويخدم الحاجات البشرية بشكل أفضل؛ لكن في الأحلام المعاصرة يبدو أن صورة “التقدم” قد انتقلت من خطاب “التحسين المشترك” لخطاب “البقاء الفردي”، فلا يذكر الآن في سياق رغبة في الاندفاع للأمام، بل في سياق محاولة يائسة للبقاء في السباق، فالوعي بالتقدم يبعث على اليقظة ويدعو للحظر، فإذا سمعنا عن “تقدم الزمان” ينتابنا قلق بأن نتخلف عن ركب السائرين، وبأن نسقط من مركبة تجري بسرعة متزايدة، وبألا نجد مكانًا في الجولة التالية من لعبة “الكراسي الموسيقية”؛ فعندما يقرأ المرء مثلاً أن البرازيل “وجهة الشمس الشتوية الوحيدة هذا الشتاء”، فهذه إشارة بأن المرء لا بد أن يجتنب في الشتاء التالي الظهور في الأماكن التي تحتم على أناس لهم تطلعات مشابهة الظهور فيه الشتاء الماضي؛ أو قد يقرأ المرء أنه لا بد أن “تترك عباءة البنش” التي كانت موضة في العام الماضي، لأن الزمن يتقدم، وصار يقال إن عهد الجاكتات والتيشرتات المقلمة، التي كانت “موضة إلزامية” و”ملابس لا بد أن يرى الناسَ المرءُ يرتديها” الموسم الماضي قد انتهى، لأن “أي شخص” صار يستعرض نفسه فيها؛ وهذا غيض من فيض وهكذا يتدفق الزمن. وتكمن الحيلة في مواكبة سرعة الأمواج وشدتها، فإذا أردت النجاة من الغرق، فعليك الاستمرار في ركوب الأمواج، وهذا يعني تغيير دولابك وأثاثك وورق الجدران ومظهرك وعاداتك؛ باختصار تغيير نفسك ما استطعت. هذا التأكيد الجديد على نبذ الأشياء وتركها والتخلص منها بدلاً من التأكيد على الاستفادة منها، يناسب تمامًا منطق اقتصادنا الاستهلاكي، فالمتمسكون بموضة قديمة من الملابس والهواتف والكمبيوترات ومستحضرات التجميل كارثة على اقتصاد يتمثل اهتمامه الرئيس، وشرط بقائه الضروري في طرح متسارع للمبيعات والمشتريات في عالم النفايات، وفي هذا الاقتصاد يكون التخلص السريع من النفايات هو الصناعة المتقدمة.

يتحول الهروب في هذا الزمن لأشهر لعبة في المدينة، فالهروب من الوجهة الدلالية نقيض اليوتوبيا، لكنه من الوجهة النفسية في هذا الزمن بديلها الوحيد المتاح، وربما يكون شكلها الجديد المحدث المتقدم، في هيئة جديدة تتلاءم مع المجتمع الاستهلاكي الذي يخضع لسيرورة النزعة الفردية وتحرير السوق. فلا أمل للمرء بتحويل العالم لمكان أفضل للعيش، بل لا أمل له بتأمين ذلك المكان في العالم الذي نقشه لنفسه، فلن ينقشع عدم الأمن مهما حدث، بل إن “الحظ السعيد” يعني الإفلات من “الحظ السيء”. وأما ما تبقى لعناية المرء وسعيه، ويستحق أن يتعهده بكل عنايته وقوته، هو النضال ضد الخسارة والسعي على الأقل للبقاء في السباق مع الصيادين، ما دام البديل الوحيد هو أن يجد المرء نفسه فريسة. وحتى يكون هذا النضال ضد الخسارة موفقًا ومبشرًا بالنجاح، فإنه يتطلب عناية تامة ويقظة متواصلة، والأهم هو الحفاظ على الحركة الدائبة بأعلى سرعة ممكنة.

يصور الفيلسوف الروسي الأمريكي جوزيف برودسكي تصويرًا حيًا تلك الحياة التي تتحرك وتستمد قوتها الدافعة من الاضطرار إلى الهروب، ويرى أن قدر الخاسرين خسرانًا مبينًا، والفقراء المستبعدين من اللعبة المتمركزة حول الاستهلاك حياة من التمرد المتقطع وإدمان المخدرات على الأرجح. ففي يوليو ١٩٨٩ قال لطلاب دارتماوث كوليدج: “عامة المتعاطي للهروين يفعل ذلك غالبًا للسبب نفسه الذي تشترون من أجله الفيديو” ويخاطب أثرياء المستقبل الذين يتطلع هؤلاء الطلاب ليصبحوا مثلهم قائلاً: “ستصابون بالملل من أعمالكم وأزواجكم وأحبابكم والمناظر خارج نافذتكم والأثاث أو ورق الحائط في غرفكم وأفكاركم وأنفسكم وستحاولون ابتكار وسائل للهرب؛ وبعيدًا عن وسائل الإشباع الذاتي التي ذكرناها للتو، ربما تهتمون بتغيير الوظائف ومحل الإقامة والصحبة والبلد والمناخ، وربما تنشغلون بالعلاقات الجنسية والكحول والسفر ودروس الطهي والمخدرات والتحليل النفسي. واقع الأمر أنكم ربما تجمعون بين كل ذلك وقد يكون لذلك مفعوله فترة، ولكن سيأتي يوم تستيقظون فيه في غرف نومكم وسط عائلة جديدة وورق حائط مختلف وبلد ومناخ مختلفَين ووسط كومة من الفواتير من وكيلكم السياحي ومعالجكم النفسي، ولكن يصاحب ذلك كله شعوراً مملاً مستمراً من ضوء النهار الذي يتسرب عبر نافذتكم. ويذهب أندريه اشتازيوك الروائي البولندي البارز والمحلل الجهبذ للوضع الإنساني المعاصر إلا أن “إمكانية التحول لشخص آخر” البديل في هذا الزمن لأفكار الخلاص أو الفداء التي أهملت ونبذت في الغالب. ربما يمكننا تغيير أجسادنا ونعيد تشكيلها وفق نماذج مختلفة بتطبيق أساليب متنوعة؛ فعندما نتصفح المجلات البراقة، نجد انطباعًا بأنها جميعًا تتحدث عن شيء واحد تقريبًا، عن الطرق التي نستطيع من خلالها إعادة صنع شخصيتنا، بداية من النظم الغذائية، والبيئة المحيطة، والبيوت، ووصولاً لإعادة بناء بنيتنا النفسية، التي غالبًا ما تأتي في شفرة عرض يقول: “كن على طبيعتك”. ويتفق سلافومير مروتسك الكاتب البولندي ذا الشهرة العالمية والخبرة المباشرة ببلدان وثقافات عدة، مع قول اشتازيوك: “في الأزمنة القديمة عندما كنا نشعر بعدم السعادة كنا نلوم الله الذي كان آنذاك مدير العالم، كنا نفترض أنه لا يدير العمل إدارة سليمة، فطردناه من العمل وعينا أنفسنا مديرين جدداً”. ولكن كما يرى مروتسك باعتباره مفكراً حراً يشمئز من رجال الكهنوت وكل ما يتعلق بالكهنوت، لم يتحسن الأداء مع تغيير الإدارة، وهو لم يتحسن، لأنه عندما يتمركز الحلم والأمل في حياة أفضل تمركزاً كاملاً حول الأنا، ويختزل إلى اللعب بأجسادنا أو أرواحنا، “لا يوجد حد لطموحنا وانجذابنا لتضخيم تلك الأنا، بل ورفض القبول بأية حدود. لقد قيل لي:استحدث نفسك، استحدث حياتك، وتصرف فيها كما يحلو لك، في كل لحظة، من أولها لآخرها؛ ولكن هل أستطيع القيام بتلك المهمة من دون مساعدة، ولا محاولات، ولا اختبارات، ولا أخطاء، ولا تغييرات طفيفة، ولا شكوك؟”.

الألم الذي كان الاختيار المحدود للغاية يتسبب فيه عادة حل محله ألم ليس أقل شدة، لكن هذا الألم يصدر هذه المرة عن اضطرار إلى الاختيار من دون ثقة بالاختيارات المتخذة ومن دون ثقة بأن الاختيارات الإضافية ستقرب الهدف. وهنا يشبه مروتسك العالم الذي نسكنه “بدكان صغير يزخر بأثواب تنكرية، وتحيط به حشود تبحث عن ذواتها، وبوسع المرء أن يغير الثياب بلا نهاية، فما أروع الحرية التي ينعم بها الباحثون عن ذواتهم، فلنستمر في البحث عن ذواتنا الحقيقة، فيا لها من متعة رائعة، بشرط ألا نعثر على الذات الحقيقة أبدًا، فلو عثر عليها، فستنتهي المتعة”. الحلم بتخفيف رهبة اللايقين، واستدامة السعادة بتغيير الأنا، وحلم تغيير الأنا بتغيير أثوابها، هو يوتوبيا أهل الصيد، وهي نسخة من الرؤى القديمة للمجتمع الصالح تخضع لكل من تحرير السوق والخصخصة وسيرورة النزعة الفردية، إنه مجتمع مضياف لإنسانية أعضائه. فالصيد مهمة تدوم طوال الوقت، وتستهلك كثيرًا من الاهتمام والطاقة، ولا تدع مجالًا لشيء آخر، وتصرف الانتباه عن لانهائية المهمة، وتؤجل لأجل غير مسمى لحظة التدبر التي لا بد في أثنائها من مواجهة امتناع المهمة مواجهة مباشرة. واستشرف ذلك بلاز باسكال قبل قرون بقوله ما يريده الناس “الانصراف عن التفكير في كينونتهم، فيتبعون هوى يشغلهم طوال الوقت، مثل المقامرة، والصيد، والاستعراض”، فالناس يريدون الهروب من الحاجة إلى التفكير في “وضعنا التعيس”، ومن ثم “فإننا نفضل فعل الصيد على الفوز بالغنيمة”، “فالغنيمة نفسها لن تنقذنا من التفكير” في العيوب الفظيعة التي لا تعد ولا تحصى في وضعنا المشترك، “ولكن فعل الصيد ينقذنا منه”. بيد أن المشكلة تتمثل في أن الصيد ما أن يجربه المرء حتى يتحول لإكراه وإدمان وهوس؛ فاصطياد الغنيمة سيعتبر نهاية مخيبة للآمال، إنه سيزيد من جاذبية جولة أخرى من الصيد ما دامت الآمال المصاحبة لفعل الصيد هي أمتع ما في الأمر، (وهل هي الشيء الوحيد الممتع؟) وهكذا، فإن اصطياد الغنيمة ينذر بنهاية تلك الآمال، إلا إذا جرى التخطيط للصيد في الغد، وبدأ في صباح الغد. هذه نهاية اليوتوبيا إذا كنا نتحدث عن اليوتوبيات الحديثة الباكرة التي كانت تتصور نقطة تعطل الزمن، بل ونهاية للزمن بمعنى نهاية التاريخ. ولكن لا وجود لتلك النقطة في حياة أهل الصيد، وما من لحظة يستطيع فيها المرء أن يقول إن المهمة قد اكتملت وانتهى الأمر وتحققت الرسالة ومن ثم القدرة على النظر لكل ما هو آت في الحياة على أنه “عيش في سعادة غير مسبوقة، من الآن للأبد”. أضف أن احتمالية نهاية الصيد ليست جذابة، بل مخيفة في مجتمع أهل الصيد، فتلك النهاية قد لا تتحقق إلا في صورة هزيمة شخصية واستبعاد شخصي، وستواصل الأبواق إعلان النفير للبدء في مغامرة جديدة، وسيظل نباح كلاب الصيد إحياء للذكرى الحلوة التي شهدتها الصدامات الماضية، وسيظل أناس آخرون يذهبون للصيد، ولن توجد نهاية للإثارة الكونية، وسأكون أنا الوحيد الذي يجري استبعاده وإقصاؤه ونبذه وحرمانه من الابتهاج الذي ينعم به غيري؛ سأكون متفرجًا سلبيًا على الجانب الآخر من السور، يشاهد الحفل، لكنه ممنوع من الانضمام للمحتفلين، أو عاجز عن الانضمام إليهم، ولا يستمتع بالمناظر ولا بالأصوات في أفضل الأحوال إلا عن بعد وبالإنابة. فإذا كانت الحياة تتسم بالصيد المستمر الدائم يوتوبيا أخرى فإنها على العكس من يوتوبيات الماضي، يوتوبيا دون نهاية، إنها يوتوبيا عجيبة حقًا بالمقاييس المعهودة، فقد استمدت اليوتوبيات الأصلية قواها الجاذبة من وعدها بنهاية للكدح، وأما يوتوبيا أهل الصيد فهي حلم بكدح لا ينتهي أبدًا. يوتوبيا غريبة غير معهودة لكنها يوتوبيا مع ذلك كله تعد بالجائزة البعيدة المنال نفسها التي تلوح بها اليوتوبيات جميعها، تعد بحل نهائي جذري للمشكلات البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل، ولأحزان الوضع الإنساني وأوجاعه؛ إنها يوتوبيا غير معهودة بالأساس، لأنها نقلت أرض الحلول والعلاجات من “بعيد” إلى “هنا والآن”. فأهل الصيد لا يعيشون من أجل يوتوبيا، بل يتاح لهم فرصة العيش داخل يوتوبيا. اليوتوبيا بالنسبة لأهل البستنة نهاية الطريق، وأما أهل الصيد فوجدوا أنها الطريق نفسه، وتصور أهل البستنة نهاية الطريق على أنه تحقق اليوتوبيا وانتصارها النهائي وأما أهل الصيد وجدوا أن نهاية الطريق لا يمكن أن تكون إلا هزيمة نهائية مخزية لليوتوبيا المعيشة، والأدهى أنها ستكون هزيمة شخصية ودليلاً دامغًا على الفشل الشخصي. فإمكانية توقف أهل الصيد عن صيدهم ضئيلة إن لم تكن منعدمة، من ثم فإن عدم المشاركة في الصيد المتواصل سيكون بمثابة عار الإقصاء الشخصي، وربما عار عدم الكفاية الشخصية. إنها يوتوبيا يؤتى بها من “بعيد” ضبابي إلى “الهنا والآن” الملموس، إنها يوتوبيا معيشة لا يعاش من أجلها، من ثم فهي محصنة ضد كافة الاختبارات، وهي في واقع الأمر خالدة، ولكن هذا الخلود قد تحقق على حساب ضعف كل من يخضع لسحرها وإغوائها.

يوتوبيا أهل الصيد على العكس من يوتوبيات الماضي لا تقدم معني للحياة، سواء أكان أصيلاً أم زائفًا؛ إنها تساعد فقط على استخلاص الأسئلة عن معنى الحياة من آراء الأحياء، لقد أعادت تشكيل مسار الحياة في سلسلة لا نهائية من الهموم المتمركزة حول الذات، بحيث يعاش كل حدث منفصل على أنه استهلال لما يليه، فلا تدع مجالاً لتأمل الاتجاه وتدبره، وعندما يحدث ذلك (وإذا حدث) في نهاية المطاف، في لحظة السقوط من الحياة الصائدة، أو الحرمان منها، عادة ما يكون الوقت متأخرًا للغاية حتى يتمكن التدبر من إحداث أثر في الطريقة التي تتشكل بها الحياة، حياة المرء الخاصة وحياة الآخرين، ويكون الوقت متأخرًا للغاية لمعارضة شكلها الراهن، والنقاش الحقيقي لمدى ملاءمته.

من الصعب، بل من المحال، تلخيص هذه المسرحية غير المنتهية وغير المكتوبة، لا سيما أن عقدة الحبكة الدرامية مازالت تحتاج لحل، إنها مسرحية نلعب فيها جميعنا على خشبة المسرح، في آن معًا، أو على فترات متقطعة، دور القطع الإضافية، وأدوات التمثيل، والممثلين الاحتياطيين. ولكن ما من كاتب يمكنه الادعاء بأنه يسجل الصراعات التي تواجه اللاعبين بما يفوق ما سجلته الكلمات التي جاء بها الكتاب العظيم إيتالو كالفينو في المدن الخفية على لسان ماركو بولو:”جحيم الأحياء ليس شيئًا سيكون، وإذا كان من جحيم فهو الجحيم الواقع هنا، الجحيم هو الذي نعيشه كل يوم، الجحيم الذي نشكله معًا. وثمة طريقان للهروب من عذاب الجحيم، فأما الأول فسهل لكثيرين: أقبل الجحيم، وتحول لجزء منه بحيث لا يمكنك رؤيته؛ وأما الثاني فمحفوف بالمخاطر، ويتطلب يقظة وحذرًا دائمين: اسع وتعلم أن تدرك في وسط الجحيم ما ليس بجحيم، ومن ليسوا بجحيم، ودعهم يدومون، وافسح لهم الطريق. وسواء أكان العيش في مجتمع أهل الصيد كالعيش في الجحيم أم لا، معظم أهل الصيد الحاذقين سيخبرونك بأن كون المرء صيادًا بين الصيادين له لحظات هانئة. ولكن ما لا خلاف عليه أن “كثيرين” سيقبلون على الاستراتيجية “السهلة للكثيرين”، من ثم “يصبحون جزءًا من الجحيم”، فلا يدهشهم منطقها العجيب، ولا تزعجهم شروطها العامة، والحتمية، والخيالية في أغلب الأحيان. وما من شك بأن من يصارعون من أجل إيجاد “ما ليس بجحيم، ومن ليسوا بجحيم” لا بد أن يتعاملوا مع كافة الضغوط الدافعة لقبول ما يصرون على تسميته “جحيما”.

يبدأ ياكوب طاوبس مؤطرًا حديثه بالسؤال التالي: كيف يحدث أن يصبح ما يحدث فعلًا تاريخيًا؟ ويجيب: لم يكن من الممكن نشأة مفهوم التاريخ لولا حدوث تحول دلالي في مفهوم الزمان. ذلك أن البشر انتقلوا من مرحلة ما قبل التاريخ لمرحلة التاريخ عندما تخلوا عن التصور القديم للزمن من حيث هو دورات طبيعية ميكانيكية لا معنى لها ولا هدف ولا غاية، فبدلوه بمفهوم جديد للزمان من حيث هو حركة أو فعل ينحو نحو هدف معين وغاية معلومة. ولقد لعبت اليهودية الدور الأول في هذا التحول؛ لتغييرها طريقة تصور الحضارات الشرقية البابلية والآشورية للزمان، فجعلت منه حركة تتوجه من الدنيا للآخرة ومن الأرض للسماء ومن المادة للروح؛ لقد اكتشف الشعب اليهودي مفاهيم جديدة كمفهوم (الروح) و(الزمان) و(التاريخ)، فالتاريخ إذن مفهوم ذو أصل لاهوتي لا طبيعي. هذا ولقد عرفت هذه المفاهيم المترابطة الثلاثة تعبيرها الأسمى وتطورها الأمثل عند مجيء ما يسمي بـ (عصر الرؤية القيامية للوجود)، أي العصر الذي صار فيه الناس يؤمنون بيوم قيام الساعة باعتباره العلامة المحتومة على نهاية الوجود والإنسان، وباعتباره أيضًا، اللحظة التي سيعيش فيها الإنسان مخاض الحساب والعقاب. أكثر من هذا يذهب طاوبس لحد اعتباره عصر تحول الديانة الموسوية اليهودية من ديانة شعب لديانة كونية فرضت رؤيتها القيامية للوجود والتاريخ على البشر أجمعين. ويرجع طاوبس هذا التحول لجهود القديسين ذوي التصورات القيامية للكون والتاريخ والذين عملوا على جعل (إطار العالم الإلهي قابلاً لأن يرى وينظر)، كما عملوا على جعل (مرآة العالم الإلهي مجلوة واضحة). لقد أصبح البشر، بموجب هذا التحول، يقرأون في هذه المرآة تاريخهم بصفته تاريخًا ذا بداية (قصة الخلق) ونهاية (يوم القيامة) ومنشأ ومعاد ومولد وفناء. وبطبيعة الحال، كان من الضروري أن يؤدي ذلك لتمثل التاريخ كصيرورة ذات نهاية وأجل محتوم؛ فبفضل الله الخالق المعدم المنشئ المغني أصبح للزمان توجه خاص وغاية محددة هي نهايته وأجله، كما أصبح الزمان يعني الانتظار (انتظار الساعة) والأمل (فيما بعد الحشر) والقلق (من المصير) والتوجه (نحو الأجل).

وبموازاة ذلك أصبح المريد الإشراقي الحامل لهذه الرؤية القيامية للتاريخي ينظر للزمان كما لو كان فرجة (بزوغ الحق)، ويعمل جاهدًا مكابدًا على كشف رموز الوحي المنزل لفهم ما يجب فعله في انتظار الساعة. وفي المرحلة الثالثة؛ التي تبدأ في أواخر القرون الوسطى عند اللاهوتي الإشراقي Joachim de flore وتنتهي بنهاية عصر الحداثة، أي زمن هيجل، حدث تحول أساسي في الرؤية القيامية للعالم، بحيث أضفى المفكرون طابعًا تاريخيًا على هذه الرؤية، فعلموا الساسة كيف يمكن لمملكة الله السماوية الأخروية أن تتحقق على أرض الواقع (مملكة الحرية)، مما يعني أن القيم الإنسانية لم تعد موجهة نحو السماء وعالم الغيب، بل أضحت موجهة نحو عالم الشهادة والمستقبل. وأدى هذا التحول الدلالي في مفهوم الرؤية القيامية لتحول في دلالة المفاهيم والتصورات والمدركات المرتبطة به؛ وهكذا أضحى مفهوم (تطور التاريخ) لا يرتبط بمفهوم (التعالي) أو (السمو) للسماء؛ بل أضحى يرتبط بالعمل في الأرض وتحقيق السعادة عليها؛ أي أضحى تطور التاريخ داخليًا ومحايثًا وجدليًا، كما أدى هذا التحول في مفهوم التاريخ لنشأة فلسفة التاريخ، التي ستصير حاملة مشعل الرؤية القيامية للكون والتي سيتحول معها مفهوم (القيامة) السماوي لمفهوم (نهاية التاريخ) الدنيوي. والشيء ذاته يقال عن مفهوم الروح الذي لم يعد يرتبط بالغيب، بل أضحى يرتبط بالحضور، أي بما يحققه البشر ويفعلونه في الواقع. ولعل هذا الأمر هو ما جعل مفهوم الروح، في نظر طاوبس، يحتل موقع الصدارة في الرؤية القيامية الحديثة. ويلاحظ أن هذه التحولات أفضت، في ذلك الوقت، لنتائج أخرى على مستوى دلالة الأشياء وبنية الخطاب الفلسفي؛ إذ حصل تحول في دلالة المؤسسات والعادات والوصايا والقداسات والعقائد والأنساق، كما أصحبت الرؤية القيامية الحديثة البنية التحتية للفلسفة الحديثة؛ خاصة فيما يتصل بفلسفة التاريخ والفلسفة السياسية.

ومع انهيار السرديات الكبرى والحداثة وغياب الله وسيطرة هذا التصور الخطي للتاريخ المرتبط صميميًا بالمعنى والقيمة والتقدم والتطور والمؤسس لهم وانهيار فلسفات التاريخ، تمزق إنسان ما بعد الحداثة بين المعنى واللامعنى، بين النظام والفوضى والعبثية، فليس آفة الإنسان هي غياب المعنى وهجرة الله، بل تمزقه بين المعنى واللامعنى “غياب الله هو الله بحد ذاته_بيسوا”، بين الله وبين غيابه، بين تصوره للتاريخ وللزمن وبين انهيار المعنى، فكانت الرأسمالية وإرادة القوة العمياء خير معبر عن هذا التمزق والتناقض بسعيهما اللامتناهي المحمّل بالوعود والطامح للمستقبل وفقًا للتصور الخطي للتاريخ وفي نفس الوقت الأعمى المفرغ من المعنى والساعي وراء اللاشيء والمنفلت من سيطرة الإنسان، فيندفع الإنسان بدون وعي منه في هستيريا للشراء والاستهلاك والعمل وأي شئ ليحاول سد هذا الفراغ، وبهذا ندخل عصر انتظار جودو لينبثق من عتمة التاريخ، ولا عجب فالتصور الخطي ذو الغاية يتعارض مع البورجوازية والرأسمالية ويرتبط بالإقطاعية وطبقة رجال الدين، فكان من الطبيعي أن يتغير ويصير بلا غاية ليتناسب مع إرادة الإرادة، أي إرادة قوة ليس لها من هدف غير ذاتها، أي غير امتلاك المزيد من القوة، إن الإنسان الحديث الخاضع كليًا لأقدار التقنية يراكم من أجل المراكمة وينتج من أجل الإنتاج ويختزن من أجل الاختزان، دون أن يكون ذلك استجابة لحاجة فعلية، إن التقنية تولّد بذاتها الحاجات التي تمكنها من تضخيم سيطرتها.

وهذا ما تلعب عليه الرأسمالية، أي خنق أي أمل وأي خيال وأي تمرد خارج أفقها حتى تخنق الإنسان في الهنا والأن، فالخيال عدو الرأسمالية التي تريد أن تكون “الحقيقة الواقعية الوحيدة”، ولتوضيح الجملة السابقة سنرجع لكتاب “ضد أوديب”. يتناول كتاب ضد – أوديب مفهوم اللاشعور كما حددته المدرسة الفرويدية بالنقد والتقويم، عاملاً على تحويل دلالة هذا المفهوم من البعد (التمثيلي المسرحي) المرتبط بالأسرة لبعد اجتماعي سياسي، نقصد اللاشعور من حيث هو (مصنع) أو (معمل) لإنتاج مختلف الرغبات. وبيان ذلك أن التصور الفرويدي للجهاز النفسي تصور تمثيلي تشخيصي يجعل من الأنا الأعلى إلها يحرك الشخصية بأكملها، أو لنقل شيطانًا يسكن الظلال ويعمل في الخفاء على خلق الأوهام. إن فرويد أول من اكتشف الرغبة ومنطق تشكلها وتولدها، فأسماها الليبيدو، وحقًا أيضًا أنه أول من اكتشف أن الرغبة دينامو ينشط داخل الإنسان وينتج مختلف الرغبات والتعلقات والارتباطات النفسية. لكنه (وهذه غلطته الكبرى وفقًا لكتاب ضد-أوديب) عمل علي (تغريب) الرغبة عندما سجنها في حدود ضيقة هي حدود الأسرة وتفاعلاتها النفسية (عقدة أوديب)؛ فجعلها بذلك أسيرة ثالوث قزمي مثير للشفقة (الطفل، الأب، الأم). لهذا عمد الكتاب لإطلاق الرغبة من قمقمها، وذلك بنقد تصور التحليل النفسي للرغبة خصوصًا وأنه حولها لـ (سر عائلي قذر)، وتوسيع هذا التصور لجعله (مصنعًا) و(معملًا) لا (مسرحًا ضيقًا) أو (فرجة خاصة)؛ أي النظر للرغبة من حيث كونها (رتدًا اجتماعيًا) Agencement Social، نقصد مجالًا اجتماعيًا لتوليد الهذيانات Les délires وخلق الأوهام. فالكتاب يريد إظهار أن اللاشعور (مسكن الرغبة) ليس ملكية خاصة بالأسرة، وإنما هو مجال مشترك بين الناس. والكتاب ينقسم لجزأين: جزء يتعلق بنقد مفهوم (عقدة أوديب) الذي استحدثته مدرسة التحليل النفسي؛ وجزء يتعلق بدراسة النظام الرأسمالي وعلاقته بالفصام. وبين الجزأين تعالق وتكامل. أما في الجزء الأول، فقد عمد الكتاب لمهاجمة مدرسة التحليل النفسي في مسألة أساسية جوهرية، وهي ما سماه (عبادة فرويد لمفهوم أوديب)؛ أي اختزاله للطاقة النفسية الجنسية، الليبدو أو الرغبة، في نطاق الأسرة، بحيث قصر فرويد الرغبة على الحياة الأسرية (الأب، الأم، الابن). وهذا تصور يرفضه المؤلفان ويدعوان للنظر للرغبة نظرة أوسع، أي النظر إليها من حيث كونها تسري، من جهة، في الجسد الاجتماعي بأكمله كرحالة لا يعرف الاستقرار؛ ومن حيث كونها، من جهة أخرى، تعبر جسد الفرد الواحد بأكمله من رأسه حتى قدميه. وهكذا يتصور الكتاب أن الحقل الاجتماعي بمجمله مجال لتجلي الرغبة من حيث هي (سيولات آلية) كالكهرباء تخترق آلة بأكملها فتبث فيها الحركة. وإذا كان هذا شكل حضور الرغبة في الحقل الاجتماعي، فإن شكل توظيفها واستثمارها لا يمكن الاستدلال عليه إلا بالهذيانات التي تتكلم في المجتمع، لا الهذيانات حول كراهية الأب أو حب الأم، وإنما الهذيانات حول ما يروج في الحقل الاجتماعي بأكمله، أي حول الشعوب والقبائل والأعراق والمال والسلطة، وهي هذيانات لا تخلو من أن تكون فاشستية تتعلق بكره الأجانب ورفض التسامح، وإحياء التقاليد العرقية والشوفينية؛ وإما أن تكون ثورية تتعلق بطرق تصور مجتمع أفضل، أي بالحديث عن الحلم والعشق واللعب واليوتوبيا والفن. هذا فيما يخص ارتباط الرغبة بالحقل الاجتماعي وبحياة الناس العامة، أما فيما يتعلق بارتباطها بالجسد أو بالفرد، فلقد صور الكتاب صلتها كصلة تيار كهربائي بآلة، إذ رأيا أن الرغبة تغمر الجسد كله فتستثمره، أي تحوله لآلات راغبة. خذ مثال الثدي والفم. الثدي آلة – مصدر تنتج الحليب، والفم آلة – موصلة بهذا المصدر ترضع الثدي، وهكذا دواليك. الجسد كله آلات لإنتاج الرغبة وتوليدها. إذن التحليل النفسي يعاني من قصورين:

1_ قصور متعلق بعدم استطاعته تصور (الآلات الراغبة) إلا من خلال المنظور الأوديبي الضيق.

2_وقصور عن إدراك الاستثمارات الاجتماعية لليبيدو، اللهم إلا من خلال التوظيف الأسري.

لكن ما يهم الكتاب هو ما لم يهتم به التحليل النفسي، أي الجواب عن السؤالين التاليين: قل لي ما هي (آلاتك الراغبة)؟ وما هي طريقة هذيانك حول الحقل الاجتماعي؟ لذلك يعمد الكتاب لإنشاء طريقة مستلهمة من التحليل النفسي ومضادة له، يسميانها التحليل الفصامي، وهي طريقة لا تركز على جوانب حضور الأب أو الأم في هذيانات الرغبة، وإنما على جوانب حضور المجتمع، أي جوانب القمع والتسلط والإقصاء والتهميش التي تعكسها أقوال الناس. أما الجزء الثاني من الكتاب فيتعلق بمحاولة البحث عن أسباب قصور التحليل النفسي (التي أوضحناها سابقًا) بربطها، من جهة، بطبيعة المجتمع الرأسمالي؛ ومن جهة ثانية بعدم قدرة التحليل النفسي على إدراك ظاهرة نفسية ولدها هذا المجتمع، وهي ظاهرة الفصام. وهكذا ينطلق الكتاب من تقرير حقيقة مفادها (وهي هدفنا من عرض الكتاب) أن النظام الرأسمالي أضحى (حقيقة قاتمة فاضحة)؛ حقيقة مولدة للاغتراب والاستلاب في مجتمع يحكمه منطق الربح والإنتاجية والمردودية؛ حقيقة بنيت على أساس الفصل بين (الرغبة) و(الإنتاج)، أي الفصل بين (اقتصاد الرغبة) و(الاقتصاد السياسي)، حيث يضع النظام الرأسمالي الرغبة في المجال الخصوصي والإنتاج في المجال العمومي. وآية ذلك أن الرأسمالية أدركت أن الرغبة تهدد الإنتاج، فعملت على ألا يتم الحديث عنها إلا في عيادة الأطباء النفسيين؛ أما الخارج؛ أي المعمل والمدرسة والشارع، فهو مجال للعمل لا للرغبة! كما أنها أدركت أن تملك قوة عمل العامل تبدأ أولًا بتملك رغبته، أي بسجنها ضمن إطار الأسرة أو الاستهلاك أو المتاجرة بالأجساد؛ إذ أن ما يهم الرأسمالي هو مختلف (آلات الرغبة والإنتاج) التي يمكن أن توصل بـ(آلة الاستغلال)، أي يداك إذا كنت كناسًا، وقدراتك العقلية إذا كنت مهندسًا، وقدراتك الإغرائية إذا كنت بغيًا، أما ما بقي منك، فإنه لا يهم البورجوازي ولا يريد السماع به. وإنّ من يتحدث عن هذه (البقية الباقية) (اللعب، الحب، اليوتوبيا، الفن) لا يمكنه إلا أن يشوش على النظام الرأسمالي الإنتاجي، لذلك يسعى هذا النظام لتهميشه وإقصائه. ومحصل هذا الإقصاء خلق (الفصام) وولادة (المجنون) و(الممتنع عن كل تصنيف) و(البوهيمي)، أي خلق الشخص المنفلت الذي لا يخضع للنظام والذي يحمل بين جناحيه رغبة جامحة قد تهدد المجتمع الرأسمالي. الفصامي ليس هو الشخص الذي (يصنعه المحلل النفسي) ويزج به في المستشفى بدعوى انهياره بسبب تجربة ما في الحياة فاشلة، أو بدعوى فقدانه الصلة بعالم الواقع واندفاعه في عالم الخيال والوهم وعدم الاتساق بين المزاج والفكر؛ إنما الفصامي هو الفنان، هو المفكر الثوري الذي يعيش في كنف المجتمع الرأسمالي ويتمرد عليه، إما باسم الرغبة (الحلم، اليوتوبيا، اللعب، الحب) أو باسم الثورة (الصراع الطبقي). لكن هنا مسألة يلح عليها الكتاب وهي أن الرأسمالية غالبًا ما تفلح في استدراج الفصامي وتدجينه، لكن كيف يتأتي لها ذلك؟

يري الكتاب أن ذلك لم يكن ليقع لولا وجود خلل في نظرية الرغبة (التحليل النفسي) ونظرية الثورة (الماركسية). لذلك يعمد الكتاب لنقدهما نقد الأصول لا الفروع، ونقد الهاوي الشغوف الذي يفكر في النص معه وضده، لا نقد الأكاديمي الذي يحفظ النص فيقدسه أو يدنسه. ومفاد هذا النقد أن التحليل النفسي لا يخدم إلا مصالح البورجوازية حين يحول الرغبة من سيلان جموح عاصف لتدفقات صغرى تقطر على سرير الأم، وحين يضخم من دور عقدة أوديب فيبادر لتزكية رقابة الأنا الأعلى ويجعل الفرد راغبًا في القمع فيبارك ما يحدث في المدرسة والأسرة والسجن من تربية تدجينية تخدم الأسرة التي تقمع المرأة والطفل ومتعاطي المخدرات، والسكير والشاذ جنسيًا؛ إذ يتواطأ المحلل النفسي مع البورجوازي فيهمس له: “دع المجتمع يعمل، أما الرغبة فسنتكفل نحن بها؛ سنخصص لها حيزًا صغيرًا على وبر أريكتنا (زي ما الرغبة بتحصر على أريكة المحلل، الفن كذلك يحصر داخل المتاحف، حيث لا يتم تجربة الانسحاب إلا في نطاق صغير لا يضر بسير التجربة الوظيفية للأشياء المتأصلة في جذر حضارتنا والرأسمالية، لفهم الملاحظة دي ارجع لمقال العالم والأشياء إسماعيل المصدق)”. إنه يتحول بذلك لمخدر رفيع المستوى يعمل على ألا تغادر الحقيقة باب العيادة، وإلى (آل كابوني) و(بوليس) يلعب دور القساسوة والأبالسة. أما فيما يخص نقد الماركسية، فإن الكتاب لاحظ أن النظرية الثورية تحولت لنزعة بيروقراطية فظة، لدرجة أنها أضحت آلة بوليسية مسلطة على رقاب العمال، خادمة لمصالح البورجوازية. هكذا يبدو أن أسلوبي المقاومة الوحيدين الممكنين (منطق الرغبة ومنطق الثورة) قد استعادتهما البورجوازية وأفرغتهما من المعنى، وذلك بسبب تواطئها، مما سهل عليها عملية عزل اقتصاد الرغبة عن اقتصاد الإنتاج، واللاشعور عن المعمل، مخصصة لكل مجاله: مجال الرغبة هو المجال الخاص، أي الأسرة؛ ومجال الإنتاج هو المجال العمومي، أي مجال المجتمع. لذلك يتساءل الكتاب: هل هذا النظام محتوم على الإنسان للأبد، محايث لوضعه الاجتماعي كإنسان؟ ويجيب بقوله: لا يزال هناك أمل؛ ما زال بإمكان الماركسية أن تحيا إذا هي اهتمت بموضوع الرغبة؛ ومازال بإمكان التحليل النفسي أن يجدي نفعًا إذا هو انفتح على نظرية الصراع الطبقي، إذ لا وجود لحقل خاص تمارس فيه الرغبة، وآخر اجتماعي يمارس فيه صراع المصالح. ومن ثم يلزم القيام بثورات جزيئية Révolutions moléculaires قائمة على تضافر جهود المحلل الفصامي والمناضل الثوري والفنان، للقضاء على الأغلال، وتحطيم الرأسمالية والاستغلال الطبقي، والقضاء على ضغوطات الأنا الأعلى، ثورة لا تمس فقط الجهاز السياسي، وإنما تعيد النظر أيضًا في كل عجلات المجتمع مهما صغرت ودقت.

مظاهر عالمنا المعاصر من تشتت وقلق وفراغ وغياب القيمة والمعنى، يفكرها چيچيك كنتيجة فقر الخيال، إذ يجادل مفكرون أنه تمت إعاقة التفكير الطوباوي في رأسمالية القرن الحادي والعشرين، فيقول فرانكو «بيفو» بيراردي ومارك فيشر أننا علقنا في القرن العشرين، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقيام الرأسمالية برسم حدود الحياة بأكملها، فلم تخطف السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية فقط، بل خطفت العقل والمخيلة الإنسانية أيضًا، وأنتجت ضبابًا علّق التفكير بالمستقبل، وهو ما يُطلق عليه فيشر «الواقعية الرأسمالية»، أي: «الشعور واسع النطاق بأن الرأسمالية ليست فقط النظام السياسي والاقتصادي الوحيد القابل للاستمرار فحسب، بل إنه من المستحيل الآن تصوّر بديل متماسك آخر»، تُحاول جماليات الواقعية الرأسمالية إقناعنا ألّا بديل عن الرأسمالية، فأصبح مجرد التفكير بنظامٍ بديلٍ نوعًا من العبث أو اللامنطق عند الكثير، فانتهى التاريخ (يقول فوكوياما:”ستكون نهاية التاريخ حدثًا حزينًا، فالنضال من أجل التميز والمخاطرة بحياة الفرد من أجل هدف مجرد خالص، والصراع الأديولوچي على نطاق العالم، الذي يستثير الجسارة والشجاعة والمثالية والخيال، ستحل محلها جميعًا الحسابات الاقتصادية، والحلول التي لا تنتهي للمشاكل التقنية، والاهتمامات البيئية، وإشباع المطالب المتحذلقة للمستهلكين. في حقبة ما بعد التاريخ، لن يكون ثمة شعر ولا فلسفة، فقط الوصاية الرائجة على متحف التاريخ الإنساني” إذن موت المعارضة الراديكالية سيصحبه أيضًا رحيل المثالية والعاطفة، ولن تبقى سوى التنظيمات التجارية والتعرفة الجمركية وضرائب القيمة المضافة. ويقول دانييل بيل في كتابه “نهاية الأيديولوجيا” أن الأيديولوجيات القديمة قيدتها أهوال الشيوعية السوفياتية من جانب، ونجاح الليبرالية الرأسمالية من جانب اخر، وأن العصر الأيديولوجي انتهى إلى ما يشبه الإجماع بين المثقفين حول قضايا أساسية: قبول دولة الرفاه، وتفضيل السلطة المركزية، ونظام يقوم على الاقتصاد المختلط والتعددية السياسية) ولم يتبق شيء من المستقبل إلا تكرار سيناريوهات الماضي وإعادة قولبتها. «هذا أفضل الموجود»، كما يقتبس فيشر آلان باديو ليصف التناقض الذي يروّجه الخطاب النيوليبرالي المسيطر: «صحيح، لسنا نعيش في أفضل حال، ولكننا لسنا في أسوأ حال. الديمقراطية ليست مثالية، لكنها أفضل من الديكتاتوريات، الرأسمالية غير عادلة، لكنها أفضل من مآسي ماو وستالين، ومن هنا يحتاج واقعنا لضرب من الخيال لتعزيزه كالسينما ورموزها التي تصنع واقعًا بديلًا مليئًا بالقيمة، وهو ما ينقلنا لمفهوم “صناعة الثقافة” وتسليعها بما فيها السينما، ففي التزام البشر بشركة لا طابع شخصيًا لها بغية حفظ بقائهم اقتصاديًا، لابد لهم بالضرورة أن يتعهدوا بالرعاية قدرًا كبيرًا من المطاوعة والإذعان، غير أنهم نتيجة لهذا “الالتزام” سوف يسعون وراء الإشباع عن طريق استهلاك السلع، فهذا الأخير يعوضهم عما يطلب منهم من الغيرية ونكران الذات، ورتابة العمل في شركة ضخمة، وهو يوفر لهم إحساسًا بالإثارة، ويصرف انتباههم عن الحياة الروتينية، بل إن الحصول على السلع يمكن أن يوفر للفرد إحساسًا بأن له غاية خصوصية أو مقصدًا خصوصيًا، وحقيقة الأمر أن واحدة من السمات الأساسية التي تميز سلع صناعة الثقافة، هي وهم الفردانية الذي تخلقه، ذلك الوهم الذي يعمل كمقابل طبيعي لغياب الفردانية الفعلي في المجتمع الواسع.

ويقترح چيچيك مخرجًا من هذا بإعادة تنشيط الخيال، فقد قال في إحدى محاضراته، أن المهمّة الرئيسية اليوم هي إعادة اختراع اليوتوبيا بطريقة جديدة، لا يقصد اليوتوبيا التقليدية التي تتخيل عوالمًا خيالية لا سبيل إلى تحقيقها، ولا اليوتوبيا الرأسمالية التي نعيشها الآن والمعنية بالسعي اللامتناهي وراء الرغبات، بل يوتوبيا راديكالية تقدم الجديد الآن، وهي أيضًا ممارسة يومية فعلية وليست نهاية بحد ذاتها، لا يمكننا البقاء في لحظتنا المعلّقة هذه، وليس هناك من ماضٍ نعود إليه كما تفعل بعض الأيديولوجيات القومية والدينية الواهمة، وتصوراتها الطوباوية المحليّة، الرأسمالية نظام معقّد يسيطر على العالم بأكمله، على حد تعبير إرنست بلوخ، «علينا الإيمان بمبدأ الأمل»، ووعيًا بأن انسحاب التخيلات عبر طرد اللغة والتعبير معًا لا تعني سوى الانهيار النفسي، يحدد جيجك المسألة في التخلص من القواعد الإلزامية الحالية للأنا الأعلى (وربما إحلال أخرى جديدة مكانها)، وليس في التخلص من مكبوتاتنا اللاواعية، وتنجح مهمة التحليل النفسي عندما يقتنع المرء بأنه «غير موجود»، ذاته وأناه العليا (سلطات المسموح والمحظور من القول والفعل، وتعريفات السلوك القويم) التي اختلقها المجتمع الرأسمالي هما وهم، اقتناع يصل إليه بكامل حريته؛ لأنه بالتوصل إلى وهمية ثبات ووحدة الذات يتم التغلب على الحضور المسيطر للأنا الأعلى، يتمثل الأمر في التوصل إلى حقيقة أن الذات (الحالية) ليست أبدية، بل يمكن الانفصال عنها، وبالتالي عن الأنا الأعلى، وعلى المرء تحمل مسؤولية أفعاله بأقصى قدر ممكن بعيدًا عن إملاءات الأنا الأعلى، وجوهر ذلك ليس في أداء المرء لواجبه (لأنه غالبًا ما يكون مُقررًا بشكل مسبق من قبل الأنا الأعلى)، وهو الواجب الذي تفرضه عليه علاقات القوة داخل المجتمع الرأسمالي لخدمة مصالح الأخير، وإنما جوهر مسؤولية المرء هو تقرير ما هو واجبه مجددًا من أجل التحرر (الفردي والجماعي) من قيود ذلك المجتمع، مرة تلو الأخرى، وهو ما يصب في نفس فكرته حول “اليوتوبيا الراديكالية” كما ذكرنا سابقًا. ويمكن هنا إجراء مقاربة (قد تكون غير دقيقة وغير صحيحة) بين چيچيك وهايدغر ، فبينما يقول هايدغر أن “غياب المعنى” يعبر عن “كنه خفي” أو عن “كنه قدر تاريخي خفي”، لا صلة لها بكنهها الجلي الشبيهي، وهو كنه بدأت ترتسم معالمه منذ بدأ زمن الحداثة، وتحويله الإنسان إلى “ذات” والكائن إلى “موضوع”، وهو ما انتهى بالإنسان، من حيث لا يحتسب، لتحويل الكائن من “موضوع للنظر والتمثل” إلى “مرصود للاستصناع” و”مخزون للاستهلاك” و”بديل للاستعمال”، فانتهى به المطاف لاستيحاش الصلة بالأشياء واستشناعها، كما أن تعاليمه انقلبت عليه، فاستحال “مرصودًا” وهو “الراصد”، وصار “المخزون” وهو “الخازن”، وانتهى “محل التجارب” وهو “المجرّب”. وكان أن رافق ذلك كله تيهه في أثناء الكائن وزيغه وظلاله، نجد چيچيك يحاول مقاربة هذا “الكنه الخفي” وتحديده في الأنا الأعلى، مما يطرح مسألة هل نجح في هذا التحديد أم انزلق لما أسماه هايدغر “الكنه الشبيهي” وبالتالي لم يعرض جذر مشكلتنا؟

النهاية الرابعة للتاريخ ولمّا ينته

مصادر: 1_ عن أي مستقبل نتحدث؟ اليوتوبيا وواقع اليوم (مقال). 2_نقد الحداثة في فكر هايدغر. 3_سلافوي جيجك: فيلسوف الأحلام الخطيرة (مقال). 4_سوسيولوجيا الثقافة:المفاهيم والإشكاليات...من الحداثة إلي العولمة. 5_النظرية النقدية:مدرسة فرانكفورت/آلن هاو. 6_مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر. 7_الحداثة وما بعد الحداثة/محمد سبيلا. 8_الأزمنة السائلة: العيش في زمن اللايقين.

إعلان