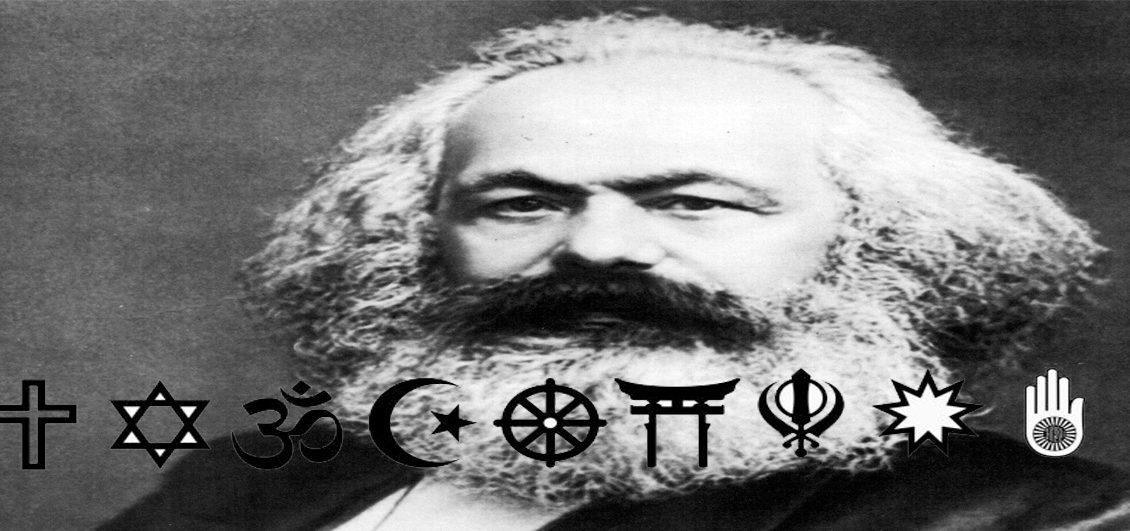

الماركسية والدين: رؤية فنية.. الأم الإغريق نموذجاً

يولد المسيح ثانية ليسير في درب الجلجلة، ليصلَب من جديد. لكن، في تلك المرة لم يرسله الله حملاً يرفع خطيئة العالم، وإنما أرسلته موسكو رافعاً لواء الثورة الأحمر.

يعيد نيكوس كازانتزاكيس صياغة حياة يسوع برؤية ماركسية تندمج فيها معاناة المسيح بالأم الإغريق في ظل الاحتلال العثماني لليونان، يرصد حياة ليكوفريسي من خلال الصراع بين أعيان القرية وفقراء ساركينا.

يناضل مانولي ورفاقه الذين اختارهم الأعيان لبعث آلام المسيح في الأسبوع المقدس.. فيؤدي ميشيل دور يوحنا الرسول، ودور الرسول يعقوب يؤديه قسطندي صاحب المقهي، وياناكوس يمثل دور بطرس، وبانايوتي يمثل دور يهوذا. ويفوز مانولي بإكليل الشوك وثقل الصليب.

تنعكس صورة المسيح على مرايا متعددة في الرواية فيراه مانولي في الوجه القديم الذي نحته بالكهف “رقيقاً كالضباب، شفافاً، له قدمان عاريان يمسّان الأرض برقة متناهية حتى تكاد أوراق العشب ألا تميل من تحتهما”.. وغيرته من بعد أهواء القساوسة والأعيان ليصنعوا مسيحاً علي شاكلتهم “مرائياً ، كذوباً، آكلاً للسحت، جباناً” فجعلوا منه شريكاً في الجريمة مع قوي القهر والبطش على الأرض.

من أجل ذلك كان على مانولي أن ينحت وجهاً جديداً لمسيح لا يدير خده الأيسر لمن صفعه على خده الأيمن ” وجهاً قاسياً ، صلبًا، عنيدًا”.. يُشكل ملامحه الجديدة بعد رؤيته لمعاناة فقراء ساركينا ورحلة الإنسان المجسدة في مسيرة القسيس فوتيس، ليأتي مسيح لا يلقي على الأرض سلاماً بل سيفاً، و يسير في المقدمة ومن ورائه سائر المعدمين على وجه الأرض.

أنا اشتراكي يا أبانا، المسيح وأنا اشتراكيان

من خلال أفكار كازانتزاكيس في تلك الرواية تتقارب نظرته مع الرؤية الماركسية للدين ذو الطبيعة المزدوجة التي عبر عنها ماركس في ( نقد فلسفة الحق عند هيجل ):

إعلان

إن المعاناة الدينية هي في آن، تعبير عن معاناة واقعية من جهة، واحتجاج على المعاناة الواقعية من جهة أخرى. الدين هو زفرة المخلوق المضطهد، قلب عالم دون قلب، وهو روح ظروف دون روح. إنه أفيون الشعوب.

تستخدم الجملة الأخيرة في هذا المقطع علي أنها خلاصة التحليل الماركسي للظاهرة الدينية دون الالتفات للجانب الأول و دوره النقدي و الاحتجاجي، وفي مقال لـ جون مولينو يدين عنوانه تلك الرؤية السطحية:

(أكثر من أفيون). ويؤكد على أنّ اختزال مجمل النظرية المعقدة إلى واحد من مكوناتها، يؤدي في الواقع إلى تزييفها.

وتتضح الطبيعة المزدوجة للدين عند إنجلز الذي يؤكد علي دوره “الاحتجاجي، وحتى الثوري أحياناً في إطار بعض الشروط التاريخية ” . ويعبر عنه في نقده لـ برونوباور :

فالإيمان المسيحي قبل أن يأخذ شكل عقيدة ومؤسسة محافظة في يد السلطة ابتداء من عهد قسطنطين كان احتجاجاً. وكانت الجماعات المسيحية الأولى تحلم برؤيا يوحنا وهدم السلطان الروماني.

الاشتراكيون هم المسيحيون الأوائل

في المعركة بين أغنياء ليكوفريسي و فقراء ساركينا، يقف مفهومان للدين وجهاً لوجه . القسيس الفقير الثائر

“فوتيس” ، والقسيس الثري المنافق “جريجوريس”. يقود الأول ثورة المسيحيين المتمردين على الحكم العثماني من أجل توزيع الثروة علي أهالي ساركينا، ويقود الثاني أثرياء القرية ليحمي أملاكهم ويحمي سيطرة الآغا التركي .

ومحاولاً فهم ماهية الصراع بين أبناء العقيدة الواحدة، يأتي الآغا علي حصانه مؤيداً من الأعيان الذين يواجهون الاشتراكيين، وحين يتساءل عن معني الكلمة يجيبه مانولي:

الاشتراكيون هم المسيحيون الأوائل.

ليعود بنا إلي إنجلز في مقال (إسهام في تاريخ المسيحية الأولى) حين يؤكد علي التحولات التاريخية التي مرت بالمسيحية ، يقول:

إن تاريخ المسيحية الأولى يقدم نقطة التقاء ملفتة للنظر مع الحركة العمالية المعاصرة . فالمسيحية في بدايتها كانت تشبه الحركة العمالية من حيث كونها حركة المضطهدين والشعوب المستعبدة التي اضطهدتها روما.

ذلك الاعتراف بالقيمة التاريخية للمسيحية المبكرة كحركة جماهيرية عبرت عن رفض الاضطهاد، وهدفت إلي التحرر من البؤس والعبودية. جاء ليؤكد أن المسيحية الأولى؛ هي دين المفجوعين والمعدمين، فالمسيحيون الأوائل كانوا من المستويات الدنيا في المجتمع: عبيد، فلاحون، أحرار حرموا من حقوقهم .

في مقال لـ ” مايكل لوي ” بعنوان (الماركسية والدين). يتتبع المناظرات الفلسفية التي يرد فيها إنجلز على فويرباخ في نقده للمسيحية، ويرى أن تأكيد إنجلز على الطابع التاريخي – الاجتماعي للدين المسيحي كنسق ثقافي يتلاقى مع عبارة المؤرخ الفرنسي (إرنست رينان) التي كان يحلو لـ إنجلز أن يرددها : ” إذا أردت أن تكوّن فكرة عامة عن الجاليات المسيحية الأولى، فما عليك إلا أن تلقي نظرة على أي فرع محلي من المنظمة العالمية للعمال “.. الأممية الأولى: 1846

لا جدوى يا يسوع، لاجدوى

يختتم كازانتزاكيس روايته بمقطوعة جنائزية يرددها الأب فوتيس أمام جسد مانولي المسجى فوق سرير محاط برفاقه ذوي الوجوه الشاحبة: “لا جدوى يا يسوع، لا جدوى . مضى على صلبك ألف عام وما زال الناس يصلبونك من جديد. أي يسوع ربي، متى ستولد يا إلهي ولا تصلب ثانية، ولكن تعيش بين ظهرانينا خالداً إلي الأبد؟”

ليتضح وجه التشابه في المقارنة التي عقدها إنجلز في مناظراته الفلسفية (المادية ضد المثالية)، التي يرد فيها على فيورباخ حين يقول عن المسيحية الأولى والاشتراكية الحديثة أنهما: “حركتان جماهيريتان، عبرتا عن رفضهما الاضطهاد والمعاناة، وقد لقي أعضاؤهما حتفهم أو نفيهم على أيدي السلطات الحاكمة ”

من هنا يأتي التحول عن الملكوت الأرضي إلي الملكوت السماوي، من حركة سياسية – اجتماعية هدفت إلي تغيير العالم للأفضل إلي عقيدة تكيفت مع النظام الإقطاعي، وتشبعت بالمثالية التي احتوت إرادة التغيير من خلال مواجهة الظلم ومساعدة الفقراء والمقهورين، ووضعتها في نمط إيماني يُختَصر مضمونه في الخلاص الفردي.

يقول لي إنهم أيضاً بشر مثلنا، إنهم إخوة لنا، هذا كله جميل حين يقال في الكنيسة وحين ينطق به القسيس من على المنبر في يوم أحد. أما أنت أيها الغر فلابد و أنك قد جننت تماماً إذ تريد أن تطبق هذا الكلام عملياً في دارك.

بموت المسيح؛ نجحت الدولة الرومانية وأنصارها المحليون في منع حدوث انتفاضة جماهيرية تتألف من المستويات الدنيا للمجتمع: عبيد، فلاحون صغار، أحرار حرموا من حقوقهم، ومعدمين أرهقتهم الديون. بذلك “مرت المسيحية بتحولات توالت عبر مراحل تاريخية مختلفة: من دين العبيد في مراحلها الأولى إلى العقيدة الرسمية للامبراطورية الرومانية، مرورًا بدين الإقطاع وحتى تكيفها أخيرًا مع المجتمع البرجوازي ”

ختامًا

وبعد اعتراف إنجلز بالقيمة التاريخية للمسيحية المبكرة، وبأنها كانت دين المفجوعين الأوائل، المضطهدين والمقهورين، لم ينسَ أن يؤكد الفارق الأساسي بينها وبين الاشتراكية الآن. ففي حين علقت المسيحية خلاصها بالسماء، فإن الاشتراكية أرادت صنعه على الأرض .

يقول روجيه جارودي:

عكست العقيدة المسيحية الإخفاق التاريخي لثورات العبيد، بحيث رأينا هذا الشوق العارم إلى التغيير ينقلب إلي حلم وانتظار، ثم إلي عقيدة هروب واستسلام، تنقل إلى العالم الاخر-مملكة السماء- ما كان يمكن تحقيقه في العالم الواقعي.

قد يعجبك أيضًا: جناية الماركسية على تركستان الإسلامية

إعلان