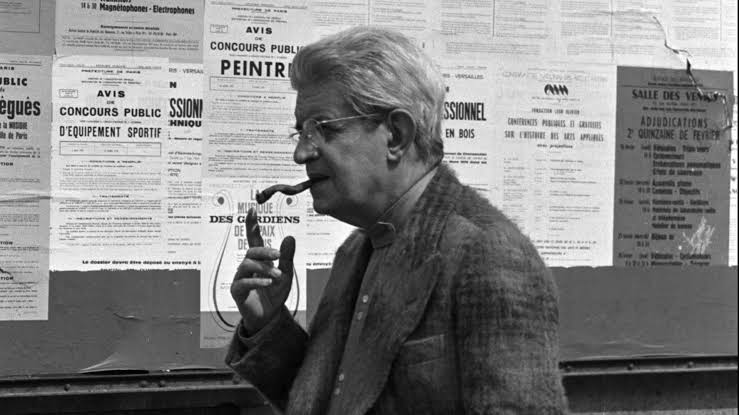

عن موضع اللاوعي: جاك لاكان (مترجم)

مقدمة المترجم:

نصوص جاك لاكان لا تكشف صعوبتها فقط عبر إحالاتها الفلسفية المستمرة، أو الاشتباك الدائم مع علوم اللغة والأنثروبولوجيا، أو عبر قفزاتها الرشيقة بين المجرد والعياني، بل في اللغة نفسها، التي تحاول أن تقول رغم المقاومة؛ إذ إن اللاوعي، عند لاكان، لا يُختزل في معرفة ذاتية، بل هو، في حقيقته، لا يعرف أنه يعرف.

في هذا المقال، يتناول لاكان، في واحدة من أبرز ندواته، مسألة تشكّل اللاوعي كبنية لغوية، ويقارب الفرق بين اللاوعي الفرويدي واللاوعي السابق على فرويد، كما يتساءل عن موقع التحليل النفسي حين يُدرج داخل إطار علم النفس العام.

ينتقد ادّعاء الروح العلمية والوعي الذاتي عند هيجل بوصفه معرفة مطلقة، وذلك على حساب التجربة التحليلية العيانية التي تكشف عن تفتت مجالات اللاوعي وتشتّتها. يتساءل كيف يُشكّل المحلّلون النفسيون موضع اللاوعي؟ ويتطرق كذلك إلى أثر التلفظ في تشكّل اللاوعي، وإلى انشطار الذات واغترابها الأولي، باعتبار أن الذات، عبر اللغة، تتقلّص إلى من يُصغي.

تتبلور الرغبة، عند لاكان، كجدلية تُصاغ بوصفها رغبة الآخر، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل توجد علاقة جنسية حقًّا؟ وكيف تُملي علينا البُنى الاجتماعية ما ينبغي أن نكونه، كـ”رجل” أو “امرأة”؟

هذا النص، الذي يُعدّ ملخّصًا لندوة لاكان السادسة في بونوفال، نُشر في كتاب اللاوعي، سنة 1966، الصفحات 159-170 دار نشر (Desclée de Brouwer) تمّ تلخيص هذه المداخلات من قِبل جاك لاكان في هذه الصفحات التي كُتبت في مارس 1964 بطلب من هنري أي. ونظرًا لأهميتها، فقد شكلت المحور الأساسي لجميع النقاشات حولها.

إعلان

في ندوة كهذه، حيث يُرحّب بالفلاسفة، الأطباء، علماء النفس والمحللين النفسانيين، كلّ من زاوية مقاربته التقنية الخاصة، ينقص الاتفاق فيما يخص مستوى الحقيقة الذي تبلغه النصوص الفرويدية، وما إذا كانت هذه الأخيرة قابلة لأن تُستأنف كنقطة ارتكاز لولوج الواقع عبر مفهوم اللاوعي والتجربة الذاتية الفرويدية، فاللاوعي كمفهوم صيغ على أثر فعل تشكّل الذات. اللاوعي هنا لا يتسم بمحددات الحقيقة النفسية في بنية دورانية، أي بما لا يمتلك سمة أو فضيلة الوعي.

من الممكن أن توجد بعض التجليات الظاهراتية ذات صلة باللاوعي، لكن لنسلّم بأمرين: أنهما يظلان غريبين عن بعضهما البعض، ولا يوجد بينهما رابط سوى تجانس اللفظ.

إن الحمولة المنهجية التي تُسنَد إلى اللغة بوصفها شرطًا تأسيسيًا لقيام الذات، تجبرنا على أن نحدّد:

إن شدة الانحراف تتمثل في اختزال المفهوم الأول المشار إليه إلى مجرد تطبيقاته على الظواهر التي تحمل نفس الاسم، ومحاولة استعادة المفهوم بناءً على الظواهر أمر غير قابل للتصوّر.

دعونا نندّد بموقفنا الذي يمكن أن يثيره الالتباس حول ما هو كائن وما هو غير كائن في مواقفنا الأولية.

اللاوعي الذي نتحدث عنه، إذا أردنا أن نسمع ما قدّمه فرويد في أطروحاته، فالقول بأن اللاوعي لدى فرويد ليس هو ما تمّت تسميته أيضًا في مواضع أخرى، لن يضيف كثيرًا، إذا لم نفهم ما نريد قوله: أن اللاوعي قبل فرويد لم يُمنح الوجود بكل وضوح وبساطة، وذلك لأنه لا يُطلق على ما يستحق أن يكون موضوعًا قابلًا للوجود أكثر مما يُحدَّد بوصفه افتقارًا، أو بالأحرى بوصفه أثرًا للغياب (l’in-noir).

اللاوعي، قبل فرويد، لم يكن يتجاوز مرتبة الظل، أو ما يُقابل الظلمة في معناها المتعدّد، بشكل فيزيائي أو أخلاقي.

إذن ما الرابط المشترك؟

إذا أخذنا في الاعتبار التعريفات الثمانية التي جمعها دويلشوفر في كتاب قديم عام 1916، ولكنه لا يزال صالحًا إلى حدٍّ ما لما قد يُجمَع اليوم من روابط مشتركة في أيامنا هذه:

– فما الذي يشترك فيه اللاوعي مع الإحساس، كما في تأثيرات التباين والخداع البصري؟

– هل يُطابق لاوعي الإحساس ذاك الذي يتولّد بفعل الأتمتة والعادة؟

– هل يمكن استيعابه داخل ثنائية الشخصية المنقسمة وازدواجية الوعي؟

– هل يتمثل في الانبثاقات الفكرية لنشاط كامن يتجلى كقوة تخاطُرية؟

– أهو ما يتأسس في الذاكرة، أو يتجاوز الذات في تمثلاتها الوجدانية؟

– هل هو ما يُنسب إلى الوراثة كمقوم لمواهب طبيعية؟

– هل اللاوعي العقلاني أم ذاك الذي يُفترض كمفهوم ميتافيزيقي لعقلانية الروح؟

لا شيء متماثل هنا، سوى بخلط وغموض مفاهيمي، أضافه بعض المحلّلون عبر عدم تبيان الفرق بين اللاوعي والغريزة، وبشكل أدق كما يقولون ” اللاوعي الغرائزي” – بصفته بدائيًا أو أوليًا – وهو وهمٌ استنكره بشكل واضح كلود ليفي ستراوس. بل تتكرّر المغالطة حين يُدمج هذا اللاوعي مع “اللاوعي الوراثي” استنادًا إلى فرضيات تطورية.

نحن نقول إنه لا يوجد شيء مشترك يمكن أن يُدشّن موضوعية نفسية، حتى في إطار مخططات علم النفس المرضي، هذه الفوضى لا تعكس سوى الكشف عن الخطأ التأسيسي في علم النفس، وهو اعتبار ظاهرة الوعي ظاهرة متجانسة في حد ذاتها، والتحدّث عن “نفس الوعي” باعتبارها قوة مؤلِّفة، سواء في المجال الحسي، أو الانتباه الذي يحوّله، أو في جدلية الحكم وفي التأمل المشترك. هذا الخطأ يستند إلى تحويل غير مبرر لتفوّق تجربة فكرية، تُستخدم كأمثلة على التجليات الظاهراتية.

إن الكوجيتو الديكارتي هو الإنجاز الأهم، وربما الأخير، لهذه التجربة، فيما يتعلق بيقينية المعرفة. لكنه لا يُظهر سوى خصوصية اللحظة التي اعتمد عليها، وكمّ الزيف في تعميم هذا الامتياز ليُمنح كمنزلة للظواهر المتجلية الواعية.

بالنسبة للعلم، يُمثّل الكوجيتو على العكس تمامًا من ذلك؛ فهو يُعدّ قطيعة مع البداهات، وتحررًا من شَرْط الحدس. ويُعدّ البحث الأخير في اللحظة المحددة التالية، كـالوعي الذاتي في تسلسل فينومنولوجيا الروح لدى هيجل، بافتراضه معرفة مطلقة. لكن على النقيض من ذلك، كل ما يُفصح عنه الواقع النفسي ليس انتظامًا، بل تفتتًا، واختلافًا في درجات التمثّل، وتوزعًا غير منتظم عبر مساحات الوعي. الوظيفة الوحيدة التي تنتمي إلى الوعي، هي التمثّل الخيالي للأنا من خلال انعكاس صورته المرآوية، وفي خاصيته المتصلة بسوء التعرّف عليه.

إنّ الإنكار المتأصّل في علم النفس في هذا الموضع، يمكن – إن اتبعنا هيجل – أن نُنسبه إلى شريعة القلب ووهم الافتراض الذاتي. وإنّ التأييد الدائم الذي يتلقّاه هذا الافتراض، حتى وإن اقتصر على المهنية العلمية، يدعونا للسؤال عن الجدوى الحقيقية من وراء ذلك، والتي لا يمكن اختزالها في الأطروحات – قلّت أم كثرت – نجد أن علم النفس محمّل بالمُثل، فالنفس فيه لا تمثل سوى ما يكفل أن يُؤهّله بوصفه علمًا أكاديميًا. للمُثل هنا مشروطية اجتماعية، تُملي شكل المُثل التي ينبغي للنفس أن تلتزم بها.

يتجلًى التقدّم المجتمعي حين لا يُختصر دور علم النفس في أدواته، بل حين تُخضع هذه الأدوات لمنطق السوق في دراسة تتضمّن الوسائل المناسبة لزيادة الاستهلاك في أمريكا، تم الاستعانة بعلم النفس وجرّ فرويد معه، ليُذكّر نصف السكان – أولئك الأكثر قابلية لهذا الغرض – أن المرأة لا تُحقق ذاتها إلا من خلال مُثُل الجنس كما تُظهره بيتي فريدان في تفكيكها لأسطورة “الغموض الأنثوي” في أحد عقود ما بعد الحرب.

ربما في تلك النتيجة العبثية لعلم النفس، تتجلّى علة بقائه. لكن العلم يمكنه أن يتذكّر أن الإيتيقا المتضمَّنة في تكوينه، تأمره برفض أي أيديولوجيا تُحاصره بهذه الطريقة.

وكذلك، فإن اللاوعي لدى علماء النفس يُعدّ تفكيرًا منهِكًا حتى يُرفض اعتباره، لما يتطلبه من نقاشات. وفي نقاشات تلك الندوة، ما يُميزها ليس فقط مجرّد تمرين مفاهيمي بما يمثله العودة إلى فرويد، بل كان كشفًا عن صلابة ما نتكئ عليه من أساس. وهو أمر جدير بالملاحظة، خاصة في تلك الفترة من تاريخ العالم، حيث كان المحللون النفسيون لا يسعون سوى للعودة إلى مجال علم النفس، وظهر النفور من كل ما يأتي من فرويد بشكل واضح، خاصة لدى المحللين الحاليين.

وهي أمور لا يمكن إغفالها لتحليل الموضوع الإشكالي، أن تعاليمنا كانت سببًا في ارتداد هذا التيار، ليست المسألة في نهاية المطاف تحليلًا لموقف بعينه، بل في إدراك المسارات التي رسمناها بأنفسنا، والتي قادتنا إلى هذا التحول.

حيث ما يجده التحليل النفسي، حين يُستدعى للاندراج تحت إطار علم النفس العام، إنما يُستدعى بوصفه ذكرى مستعمرة معرفية منقرضة، يمكن تجاوزها باعتبارها عقلية بدائية. ويأتي علم النفس كوظيفة موجهة إلى المجتمع الراهن، ليجد خصوصيته فيه. أما التحليل النفسي، وقد جرى نعته بعلم “التنجيم الحديث” فإنه يُهمّش، ويُقصى، ويُضحّى به.

ونجد أن الإجحاف الذي قابله التحليل النفسي في بلاد الشرق يبدو مبررًا، لكنه غير مستحق، وتبقى الاحتمالية قائمة أنه لو قدّم مطالب اجتماعية مختلفة، لكان من الممكن أن يُعامل بطريقة أسوأ كونه لا يُطابق الشروط القابلة للتطبيق.

نحن نحكم بناءً على مكانتنا الخاصة في التحليل النفسي؛ وكان الأجدر بالتحليل النفسي أن يُعمّق الإيتيقا الخاصة به، وأن يتعلم مما راكمه اللاهوت، إذ لا سبيل لتجنّب ما بيّنه فرويد من حضورٍ للَّاوعي.

على أقل تقدير، يجب أن يحمل حضور اللاوعي في المجال العلمي نوعًا من الأخلاقية المهنية. وهذه هي الوظيفة المنوطة بتلاميذنا في هذه الندوة، وقد ساهمنا بلك الطريقة في فرص مماثلة، بموضعة كل شخص بناءً على الموضوع المطروح، ويتضح ذلك من خلال النقاشات المدرجة هنا.

لن يكون عديم الفائدة، حتى من أجل التأريخ فقط، أن ندوّن الملاحظات المتعلقة بالخطاب المُلقى، حتى إن واجهتنا فراغات تتعلّق بأعطال المُسجّلات الميكانيكية. فهي تكشف عن قصور من كُلّفت خدماته بتسليط الضوء بأقصى درجات الدقة والإخلاص على تقلبات لحظة قتال متبادلة، وبالرغم أن ثقافته، بل ومهاراته الشخصية، كانت تتيح له التقاط النبرات والآذان المُصغية أكثر من أي أحد آخر. لكن تقصيره كان مُهَيَّأ مسبقًا لانشقاقه.

لن نندم على الفرصة الفائتة، لأن كل شخص قد استفاد من خلال تقديم مساهمته بدقة. ولنغتنم الفرصة لنشرح تعاليمنا في اللاوعي حتى يومنا هذا، وبشكل أكثر قبولًا، رغم ما يحول دون الإفصاح الكامل من مقاومات مبعثرة.

وهذا التكتّم ليس سياسيًا بل تقنيًا، يخضع للشرط التالي:

بناءً على مذهبنا، فإن المحللين النفسانيين جزء من مفهوم اللاوعي، لأنهم يُشكّلون موضعه.

نحن لا نستطيع إلّا أن ندمج خطابنا عن اللاوعي ضمن الأطروحة التي نذكرها: وهي حضور اللاوعي كتموضع في الآخر (l’Autre) أن يُبحث عنه في كل خطاب، في لحظة التلًفظ ذاتها، بالتالي، فإن ذات المترشح – أي المحلل – هو من يدعم هذا الحضور، بناءً على تلك الفرضية، وعليه أن يكون موضوع مساءلة في حركة دائمة، إنه في الوقت نفسه مطّلع أي أنه يشعر أنه خاضع لانشطار الدال. (refente du signifiant). ومن هنا تأتي وجهة النظر التي قدّمها تلاميذنا ج. لابلانش وس. ليكلير، باعتباره اللاوعي لولبًا متوقفًا، وقد اقتصروا على تجربة منفصلة. وهي إشارة في حد ذاتها إلى أن ألفاظنا، في صرامتها، إنما صدرت من أجل الوظيفة التي تنهض بها حين تتموضع في سياقها.

في الأزمنة الفائتة، كان من الممكن توضيح أثر التلفظ، حين نطلب من التلميذ تخيّل اللاوعي لدى الحيوان؛ على الأقل، سيُبصر حينها تأثير اللغة، وتحديدًا اللغة البشرية.

فإذا وافق فعلًا أن ذلك هو الشرط الوحيد الذي يمكن أن يفكّر فيه، فهنا تحدث لديه التفرقة بين اللاوعي والغريزة، وهذه بداية جيدة. لأننا بدعوة كل محلل، ليسأل عن رأيه، هل يمكن الادعاء أنه: أثناء ممارسته لمهامه (حمل خطاب المريض، استعادة أثر المعنى فيه، أن يُسائل نفسه للإجابة، أو الصمت).

هل كلّ ذلك جعله يشعر بأنه يتعامل مع شيء مماثل للغريزة؟

إن قراءة المخطوطات التحليلية والترجمات الرسمية لفرويد، لم تكتب هذه الكلمة أبدًا. فنحن من وضع لفظ الغريزة في أفواهنا، وربما من الأفضل تجنّب البلاغة التي تُحجب بها فعالية المفهوم. فالمسألة لا تقتصر فقط بإبلاغ النظرية، بل باستخدام ألفاظ تفرض أثرًا حقيقيًا.

في موضع التلفّظ، حيث تتجلّى الاستعارة، الكناية، بشكل يسبق ما تمكّنت أطروحتنا من التعرّف عليه، بشكل أبعد مما وصفها به فرويد باعتبارها آليات للاوعي. لكن لنعد الآن إلى السؤال المشروع: هل يُعدّ ذلك من تأثير اللغة أم تأثير الكلام؟ (1)

لنتبنَّ هنا مخطّط الثنائية لدى دوسوسير، فهي موجّهة إلى ما يهمّ ممثلها، فتأثير اللغة يقدّم سلسلة من التزامن والتعاقب الشرطي. وإذا عدنا إلى مسألة ما يثير التساؤل – بالنسبة لمن يطرح التساؤل علينا، إن لم يكن قد ضلّ طريقه في متاهات السؤال ذاته – أي تجاه الذات، يظهر البديل هنا كانشطار، ومن خلاله نمنح الإجابة، بقيادة الآخر، بأن يؤسّس نفسه كمكان لجوابنا، لينعكس السؤال هنا إلى رسالة. وهذه الثنائية المقدّمة تمنح للسؤال معنى.

أثر اللغة هنا، كشرط مقدَّم لولوج الذات، فهي ليست أصلًا لذاتها، بل تحمل في تكوينها انقسامًا أوليًا ناتجًا عن شرط الدال، الذي يمنحها إمكان الوجود، في المستوى الواقعي.

لكن هذه الذات، التي يتمثّل فيها الدال، ولا يمكن أن تُمثَّل إلا بدال آخر، يجعلنا نقترب من تقليص الذات إلى مجرّد من يُصغي. وبالتالي، لا يُخاطَب بها، بل يُتكلم من خلالها، وبمجرد أن تُخاطَب، تنزاح تحت الدال الذي يسميها. لم تكن شيئًا قبل هذا النداء، لكنها تصبح، عبر الآخر، دالًا ثانيًا.

نتيجة لأثر اللغة، الذي ينشأ من هذا الانشطار الأساسي، تُترجَم الذات إلى ومضة دال عابرة في حركة أولية. لكن في الحركة الثانية، تُشكّل الرغبة انقطاعًا دلاليًا، يُحدِث حيزًا تنفُذ فيه الكناية، ليعود التعاقب المعروف باسم التاريخ، ليُشكّل نوعًا من أنواع الثبات الذي يسمّيه فرويد الرغبة اللاواعية، في آخر جملة من كتاب تفسير الأحلام.

وهذه الحركة الثانية لا تعيق الأثر الأول بإعادة طوبولوجيا الذات كنوع من تزامنية التمثيل الخيالي، بل في الواقع تُرسّخه، لأنها ترفض أن تعرّف الذات الراغبة أثر الكلام باعتباره رغبة الآخر.

لذلك، كل الخطابات، من خلال هذا الأثر، غير مسؤولة، باستثناء خطاب المعلّم، ذاك الموجّه لتكوين المحلّلين. إذ نحمل دومًا شعورًا بالمسؤولية تجاه هذا الأثر، حتى في لحظات عجزنا عن احتوائه، وهو سرّ جرأتنا في تعاليمنا.

فالذين يأتون لسماعنا، ليسوا المجتمع البدائي الذي عرضه أفلاطون للانخراط في استجواب سقراط، بل هم مجتمع ثانٍ، خرج أفراده منه بمعرفة تمهيدية، وهذا يدلّ بما فيه الكفاية على نواقصهم، وعلى الإضافات الزائدة التي يحملونها.

ومن خلال فلسفتهم، لم يحتفظ أغلبهم إلا بصيغٍ، أشبه بالتعاليم الدينية التي تُخدّرهم عن مواجهة الحقيقة. وبالتالي، كانوا أكثر عرضة للمُثل العليا والعمليات البرّاقة، التي تدفعهم الحضارة للعيش بتخطّي الإمكانيات الفعلية. فنجد المُثل العليا للسلطة، التي يتّفق عليها الممثل الطبي، من خلال استطلاعات الرأي، حيث يتجنّب المآزق العلائقيّة، ومعنى المعنى. وتجد كلّ مهمّة مبرّرها – التجليات الظاهريّة تظهر كفخٍّ يُنصب للطيور المتناثرة في السماء – التي تُغري بالتحليق وتُبقي الذات معلّقة في فضاء التشتّت.

المقاومة هنا تعادل الإنكار، رغم تقارب الوصف لدى كل من هيجل وفرويد، في شقاء الوعي وقلق الحضارة. إنها أثر لثيمة غير معلَنة، ذات جذور ذاتية، تسند عليها الأنا بداهاتها الزائفة، محاولة تعطيل كل مسار نحو يقين مؤجل، مؤجّلة إياه إلى وقت لاحق.

(لن يعارضنا في ذلك: الماركسيون، الكاثوليكيون، الفرويديّون، أو حتى أولئك الذين يطلبون دلالات نداء الأسماء) (2)

ولهذا السبب بالذات، فإن التعاليم الخاصة بتكوين المحلل وحدها، هي القادرة على سحق أثر هذا المشترك في طريق التحليل، الذي يُسمى تحليلًا تعليميًا، لأن نتائج التجربة تُزيّف حقيقة إثبات هذا الشيء/اللغة المشتركة(3) (koinê) تلك العقيدة تُعنون ببساطة بالروح العلمية، التي تُستبعد تمامًا حين محاولة تطويعها لهذا المجال.

تعاليمنا تُشكّل نوعًا من الحرمان، لاندراجها ضمن إطار هذه الحقيقة. النقد الذي وُجِّه لتأثير التحويل على المحلّلين في فترة تكوينهم، سيثير الضحك لدى محلّلي المستقبل – إذا وُجد، بفضل تأثيرنا، من لا يزال يعتقد أن فرويد كان موجودًا. لكن المثبَت هنا هو غياب أي عقيدة فيما يخص التحليل التعليمي، فقط تبيّن اللاوعي. ويتّضح أن توظيفنا لفينومينولوجيا هيجل لم يكن وفاءً لنظامه، بل دعوة لمواجهة بداهات التماهي (l’identification).

ففي تولّي مهام فحص مريض واستخلاص النتائج، يؤكد النقد الموجَّه إلى الوحوش الفكرية، حيث أنه من خلال عدم تجنّب الإيتيقا الخاصة بممارساتنا، ومن خلال النقاشات الفكرية، سنكشف عن الروح المتعالية.

شريعة القلب لدى هيجل، كما قُلنا، حقيق تتجاوز البارانويا؛ إنه القانون الذي يتسلّل ببراعة عبر العقل، ويرسم مسارًا ببطء زاحف (La loi du cœur).

تبقى المقولة الهيجلية قادرة على الإفلات، على قول شيء آخر، دائمًا. في هذا الإفلات، تصحيح للرابط الخيالي، بكشفه أثر التماهيات وخداعها. هذا التجاوز الهيغلي، وهذا الوهم الخاص به، هو فرصة لنا لتسليط الضوء على تجسيدات النقص، أو بالأحرى الحرمان، بدلًا من تركيزنا على القفزات نحو التقدّم المثالي (Aufhebung).

وللتأكيد على خاصية النقص، لا شيء يُضاهي حوار أفلاطون، باعتباره يندرج تحت النوع الكوميدي، ولا يتردّد في الإشارة إلى النقطة التي لم يبق فيها سوى الردّ على الإهانات القاسية بقناع المهرّج؛ وجهه ثابت، يقاوم الزمن، بانتظار مناورة جديدة في جودو الحقيقة.

لذلك، في هذه الندوة، فإن فرويد هو ضيف يمكن المخاطرة بدعوته بشكل عفوي، على الأقل بالاعتماد على بعض ملاحظاته العابرة، تلك التي تخص الحب، أو نظرته الهادئة إلى التحويل.

سيكون، هناك على الأرجح، من يعيد تنشيط تلك التعليقات المتهوّرة، التي تُقال في نشوة سكر، ثم تُنسى. فندوتُنا لا تُعتبَر، هناك حيث يتكلّم، كما حدث أن الآخرين عبّروا عن ذلك مازحين (là où ça parle)، بل كانت تستحثّ الموضع الذي يمكن أن يتكلم منه، وتفتح أكثر من أذن لسماع ما كانت تتجاهله، أو تفشل في التعرّف عليه، أو تُسقطه باعتباره غير مهم.

ومن الحقيقي أنه، في الليلة ذاتها، أشار أحد الحاضرين، في المساء ذاته أو عشية اليوم السابق، إلى أنه قد استعاد نفس الشيء في جلسة مع أحد المرضى. لقد جعلنا هذا المستمع نتعجّب من أنه وصل إلى حدّ جعله يقول حرفيًا ما قُلناه في السيمنار.

موضع السؤال هنا هو مدخل الكهف الذي يرشدنا أفلاطون إلى الخروج منه، متخيّلًا أن المحلّل هو من يدخل إليه. لكن الأمور ليست بهذه البساطة، لأن المدخل لا يُمكن الوصول إليه إلا بإغلاقه – لن يكون أبدًا مزارًا سياحيًا –

لذا فإنّ الطريقة الوحيدة ليُفتح هي بالنداء من الداخل!

يمكن حلّ هذه المعضلة بمفتاح اللاوعي إن كان للكلام أثر يُحدِث بنية، لكن هذا يتطلب من المحلل أن يعود إلى موضع الإغلاق.

الفجوة، التسطّح، التناوب، الذوبان، هذا ما علينا أن نأخذه بعين الاعتبار من إشارات فرويد. علينا أن نُصغي إليها كعناصر تأسيسية، تتشكل على أثر الطوبولوجيا التي باشرنا تشييدها.

البنية التي تُغلق تُدرج فعلاً في أشكال هندسية يُختزل فيها الفضاء إلى تراكيب، يحدّها ما نسمّيه بـ “الحافة”، وعند دراستها بشكل مجرّد، كنتيجة لاختزالها إلى قطع، يمكن إعادة توليفها وترتيب وظائفها، بين الغرض الجمالي أو المنطقي، أو ذاك الأكثر إثارة للاهتمام.

يُلاحظ هنا أن انغلاق اللاوعي يمنحه مفتاح وجوده، وعلى الأخص عدم ملاءمته لأن يُعتبَر داخلاً. وتظهر أيضًا نواة الزمن الرجعي، وضرورته لاستيعاب كل أشكال الخطاب بكفاءة، وهو بالغ الدقة بالفعل في ” الأثر الرجعي” الذي نصرّ عليه منذ زمن طويل، والذي لكي يبلغ المعنى عليه أن يستكمل كلمته الأخيرة. – ولنذكّر بأننا أول من استخرجه من النص الفرويدي – يظهر الأثر الرجعي في تورّط الحادث الصدمي في تكوّن الأعراض، ليظهر زمنًا أعلى، تتكوَّن فيه البنية كبنية لاحقة متقدمة لما سبقها (Nachträglich).

وعلى وجه أخص، تُظهر لنا خبرة إغلاق بنية اللاوعي، أنه لن يكون عديم الفائدة على المحلّلين أن يفتحوا النقاش حول “الغرض”، هذا السراب الخيالي لا يمكن تفنيده بالفكر أو بالنقد. إنه ليس، كما يُقال، ظلّاً لأشكال الخطاب. لو كان كذلك، لكان قد تَبَدّد بالفعل.

إنه يستمرّ في تمثيل العقل الذي يخضع لأثر ” الدال”، فقط من خلال اللاوعي، وبالأحرى اللاوعي الفرويدي، يمكننا الإمساك بالسبب، ذاك العمق الذي حاول ديفيد هيوم أن يكشفه، لكنه لا يُتاح إلا في هذا التجلّي الخاص: الأثر الرجعي للدال، الذي يجب تمييزه بعناية عن العلّة الغائية.

إذا كان من الممكن توضيح أن هذا الغرض هو الأوليّ والحقيقي، يمكننا هنا أن نرى التنافر الظاهري بين العلل الأربعة لأرسطو. وقد يُسهم المحلّلون، من خلال موقعهم، بشكل مثمر في ذلك.وسيكون لهم الأحقّية الأولية في استخدام المصطلح الفرويدي: التحديد المفرط بطريقة أخرى، تكشف عن سِمَتها المشتركة التي تتجلّى في ترابط هيكلها الدائري، لكن بشكل غير تبادلي (Surdétermination).

إذا كان للانغلاق والانفتاح أن يتشاركا في رسم الحواف، فإنهما لا يُفيدان الفَصل بل يُؤسّسان مجالين متقابلين: الذات والآخر، ولا يمكن إثباتهما سوى من خلال أطروحتنا حول اللاوعي.

الذات – الذات الديكارتية – هي افتراض مسبق لحضور اللاوعي، وقد أوضحنا ذلك في موضعه. أما الآخر، فهو لا يتجسّد إلا كبُعدٍ يُستدعى فيه الكلام كحاملٍ للحقيقة.

إن اللاوعي هو ما بينهما، هو قطعمها الجاري. نجده يقود العمليتين المؤسستين لوجوب تسبّب الذات، في رابط دائري لكن غير تبادلي. العملية الأولى: الاغتراب، كشرط لتكوّن الذات في مجال الأشياء، لا توجد علاقة مولّدة لهذا الاغتراب سوى هذا ” الدال “.

لنعد إلى نقطة الانطلاق: لا يوجد أي سبب لانبثاق الذات على المستوى الواقعي، إلا بوجود كائنات تتكلّم.يُمكن تصوّر فيزياء تفسّر كل شيء في العالم، بما في ذلك ما هو حي لكن الذات لا تُمنَح الوجود في العالم إلا بوجود ” دوال” لا تعني شيئًا في الواقع، وتحتاج إلى عملية فكّ رموزها. بناءً على تلك الأولوية التي تُمنَح للدال على الذات، فإن ذلك يُعتبَر بمثابة أخذٍ في الاعتبار للتجربة التي أضاء لنا فرويد الطريق إليها، وهي حقيقة أن الدال – أإن صح لنا قول ذلك – يلعب وينتصر قبل أن تُدركه الذات، إلى درجة أنه، في لعبة “ويتز” لعبة التلاعب اللفظي، يُفاجئ الذات ببريقه، ليُنير انقسام الذات على ذاتها.

بدون حرج، هل ينبغي أن نصف الترجمة المباشرة التي تبنتها الأميرة في التحليل النفسي الفرنسي، والتي تحمل نغمة ما قبل سقراطية كانت مألوفة لفرويد، بأنها “حيث كان، يجب أن أكون” (Wo es war, soll Ich werden). وهذا يعني أن “الأنا”، الذي يشير إلى موقع التدخل التحليلي بلا شك، ينبغي أن يُزِيح “الهو” التكوين اللاواعي لدى المريض.

إن نقاش “س. لوكلير” بشأن أحقية اعتبار الحركات المتسلسلة لوحيد القرن غير واعية، لأنها في سياقه واعية، يجعلنا نقول إن اللاوعي لا معنى له إلا في مجال الآخر، أو على أقل تقدير، إن ما ينتج عنه ليس أثر التأويل، بل ربط الأعراض بالدوال دون أي معنى، حيث وجدت اثارها عالقة هناك.

لنتوجه إلى العملية الثانية، حيث تتحقق سببية الذات من خلال خبرة البنية المحددة وخواصها كحد، ولكن أيضًا من خلال التوائها الذي يحفز تجاوز اللاوعي. تلك العملية نسميها الانفصال، وهي ما أطلق عليه فرويد انشطار الذات (Ichspaltung ou refente du sujet).

ويجب أن ندرك أن غرض فرويد من تقديمها لم يكن كانشطار للذات، بل للموضوع، تحديدًا في بعده الفالوسي (Phallique) الشكل المنطقي الذي يعيد جدليًا تشكيل العملية الثانية يسمى المنطق الرمزي، وهو نقطة التقاطع، حيث يتكون الآخر الصغير، بوصفه موقعًا لإنتاج نقص النقص، الذي يكتشفه الذات في رغبة الآخر، باعتباره موضوعًا للاوعي.

بهذه الطريقة، يجد الذات نفسه متحققًا في الفقد، كموضوع للاوعي، بواسطة النقص المنتج في الآخر، بتتبعنا للأثر الذي اكتشفه فرويد، وهو الدافع الأكثر راديكالية، وأطلق عليه دافع الموت.

وهنا يُطلب من الآخر الصغير أن يسد فراغًا ينشأ عن آخر صغير آخر. إن فعل إمبيدوكليس، كردّ على ذلك، يشير إلى فعل الإرادة، وهنا يُؤطَّر لفعل يريد، تلك هي نهاية العملية. العملية الحالية، أي الانفصال، تشير هنا إلى الانتهاء كي يتزين بالدال. لنتخلَّ عن بعض التفضيلات التي نجدها لدى علماء أصل الكلمات، وخاصة في اللاتينية، في هذا التحول في المعنى من فعل إلى آخر. لنعلم ببساطة أن هذا التحول قائم على ارتباطهم المشترك في خاصية جزئية. فكما يقال، الجزء هنا لا يعبر عن الكل، وغالبًا ما لا يُؤخذ ذلك في عين الاعتبار. لأنه يجب التأكيد على أنه لا علاقة له بالكل، فهو يلعب دوره وحيدًا.

وهنا، في تجزؤ الذات، يمنح وجودها، وهو لا يعبّر استعاريًا عن الوجود من جديد، إذ سيضع اللغة في موقف محرج للتعبير عنه بمصطلح أصلي، على الأقل في المجال الهندو-أوروبي، حيث إن جميع الكلمات المستخدمة لهذا الغرض لها أصل قانوني أو اجتماعي. فالطفل، بالنسبة للزوجين، ما يهم هنا هو وجوده كجزء يُؤهَّل مدنيًا ليضحي طوعًا بجزء من مصالحه، لا ليندمج في الكل، بل ليلبي مصالح الآخرين، التي تظل متميزة عن ما يُسمى بالمصلحة العامة (Separare – se parare)، بالتالي، الانفصال هنا يتزين بالدال، الذي يخضع له ويقاطعه في السلسلة الدلالية، التي اختزلناها من ثنائية إلى نقطة التقاء.

الانفصال الذي يعاود ذاته، ليكون بنية أكثر راديكالية في السلسلة الدلالية، وهو المكان المسكون بالاستعارة، وهي كما نعلم قاربنا إلى الرغبة. تحت وطأة هذا التأثير، نعايش الذات في تقاطعها مع شيء آخر يحفزها على إحداث معنى عبر الخطاب، وفيه تلتقي برغبة الآخر، حتى قبل أن تُسمّيها رغبة، ناهيك عن تخيل موضوعها. وما سيحلّ محل ذلك هنا هو نقص الذات الخاص، المتأثر بنقص الآخر، الذي يتجلى في زواله، زواله الذي في متناول يد الذات، إذا جاز لنا القول، وهو ما يخص الجزء من الذات العائد من اغترابها الأول.

لكن ما يملأ هذا ليس التصدّع الذي نواجهه في الآخر، بل بالأحرى ذلك النقص المؤسِّس لأحد أجزائه، والذي فيه يجد الذات نفسه منقسمًا إلى جزأين. وفي ذلك الالتواء الناتج عن الانفصال بينهما، يعاود الاغتراب ظهوره.

ولأنه يتحقّق في فقده الخاص، الذي يعيده إلى نقطة بدايته، فإن “يمكنه أن يفتقد أثري” عبارة تكشف عن ضبابية لموقف الذي يتموضع فيه الآخر كرغبة، لكنها تعيد الذات إلى غموض الكينونة، تلك التي يعود إليها لتحقيق الذات كنتاج لشريعة الآخر.

وهي العملية التي يتمّ فيها تجلي معالم الدازاين عبر التقنية ففي مسح تحليلي لخطاب المريض، حيث يتدخل المحلل، نلمح خفقانًا على الحافة، تلك التي ينبغي أن تتجلى عندها الكينونة التي تمكث هناك، في تحقق عودتها ضمن علاقتها التي رُسمت بوصفها رغبة المحلل، في جوانبها غير المرئية، على الأقل حتى يومنا هذا، في مكانته الخاصة. هذا هو المصدر الحقيقي والوحيد الذي يشكّل التحويل.

ولهذا السبب، فإن التحويل هو علاقة تنتمي بشكل أساسي إلى الزمن، وكيف نجسّه في التجربة. لكن الكينونة، التي تمهد لنا مجالي اللغة والكلام، حين دخولها إلى الكهف، عمّ تجيب؟

سنمنحها إمكانية التجسّد في ذلك الكهف الذي تعيش فيه، أو بالأحرى، تنبض بوجوب رمزية علاقتها مع الحياة، تلك المعنونة بخاصية شرطي الكلام واللغة. ولا ينبغي أن نُتّهم بتجاهل الديناميكية في طوبولوجيتنا، بل نحن نوجّه تدفّقاتها، وهذا أفضل من اعتبارها مجرد مكان مشترك. حيث أكثر ما يُقال ليس دومًا ما نرغب في قوله فعلاً.

وبالنسبة للجنسانية، حين نذكرها كقوة بيولوجية، يمكن القول إن التحليل النفسي لم يسهم وقتها في تبيان جذورها، باستثناء ترديد نفس ألحانها المكررة. سنحاول أن نأتي بشيء جديد، جديد حتى في صياغة لم يزعم فرويد نفسه تجاوزها، ألا وهي الأسطورة.

ولكي نسير على خُطى أريستوفانيس كما ورد في المأدبة، فلنتذكر ذلك الحيوان البدائي ذو الظهرين، حيث تمّ لحام النصفين معًا بقوة موحّدة، مثل نصفي كرة ماغديبورغ، والتي يتمّ فصلها لاحقًا عبر تدخل جراحي ناتج عن غيرة زيوس. تلك الكينونات تجسد التعطش إلى اكتمال مفقود، هو ما يشكّلنا تمامًا في حالة الحب.

وباعتبار انقسام الإنسان البدائي، فإن البيوضة هي ما يتمّ استحضاره، بوصفها أثرًا لما كُبِت، انسجامًا مع التراتب الأفلاطوني للأشكال، حيث تتصدر الكرة هرم الوجود الذي أقرّته العلوم الطبيعية.

فلنتأمل تلك البيوضة في رحم الحامل، حيث لا تحتاج إلى قشرة. ولنتذكر أنه في كل اختراق لغشائها، ينكسر شيء، لأن الأغشية نفسها هي جزء من الوليد. تمامًا كما أن مجيء الكائن إلى العالم يتم عبر الاختراق

ومن هنا، فإن قطع الحبل السري لا يعني، كما يعتقد بعض المحللين، فقد الأم، بل بالأحرى فقدان الاكتمال التشريحي، وبالتالي، فلنتخيل أنه في كل مرة تُخترق فيها الأغشية، هو بمثابة إطلاق للهوام – وهو الشكل البدائي للحياة – الذي لم يتهيّأ بعد لعكس العالم في صورة مصغّرة.

بكسر البويضة، صُنِع الكائن، وأيضًا الأنيسيان الكائن الدقيق المصغر. لنفترض وجود كعكة مسطحة ضخمة، تنساب كالأميبا، تمرّ تحت الأبواب مدفوعة بغريزة الحياة الخالصة، وتحقيق خلودها في الانقسام. هذا الكائن، لا يكون من الجيد أن تُحِسَّ بانسيابه على وجهك بلا ضجيج، لينهي فترة سباتك.

إذا كنا نريد، في تلك المرحلة، أن تبدأ عملية استيعاب تلك التأملات وهضمها، فعلينا أن نفهم أن الكائنات الدقيقة منها، هنا، لديها ما يُغذّيها لوقت طويل وإن أشرنا إلى أن هناك كائنات، وهي متمايزة بالفعل، لا تمتلك جهازًا هضميًا.

لا نحتاج إلى أن نضيف أن الصراع ضد كينونة كهذه سيكون متسارعًا، ولكن بدون شك سيكون عسيرًا، متشابكًا، لأننا نستطيع افتراض أن غياب الأجهزة الحسية لدى الكائنات الدقيقة يتركها لتُوجَّه بالعالم الواقعي الخالص، وهو ما يمنحها ميزةً علينا نحن الكائنات البشرية، لأننا يجب دائمًا أن نستعيد هذا الأنيسيان في أدمغتنا لجعل الواقع حقيقة واقعة.

بالفعل، لن يكون من السهل تفادي طرق مهاجمتها، وسيكون من المستحيل التنبؤ بها، لأنها أيضًا لا تعترف بأي عوائق، عصيّة على المراوغة، ولا تنصاع لفخ أو توجيه.

أما فيما يتعلق بتدمير الكائنات الدقيقة، فأفضل ما يمكننا فعله هو الحذر من تكاثرها بسرعة، إذ يكفي جرحٌ طفيف لتستعيد نشاطها، ويكفي فرع واحد ينجو، حتى بعد الحرق، ليحتفظ بكل قواه الكامنة.

بصرف النظر عن وجوب تجربة تأثيرات الأشعة الضارة، فإن الحل الوحيد هو عرقلة مسارها، مثلًا بأنياب كرة ماجدبورغ، التي تعود هنا كالأداة الوحيدة التي يمكن اقتراحها بشكل مصادف.

لكن يجب أن تأتي كل أسرابها بمفردها كلها، لأنه لو حاول أحد دفعها قليلًا لتتجاوز، فسيكون الأشجع منهم مضطرًا للتريث، خوفًا من أن تفلت من بين يديه، ثم إلى أين؟ للعثور على مسكن ما.

وباسمها، الذي سنتوجه لتغييره إلى “رقيقة” (حيث تطورت منها لغويًا كلمة أومليت) يبدو لنا هذا التصور، وتلك الأسطورة، ملائمين تمامًا لتجسيد ما نسميه الليبيدو.

يمنحنا هذا التصور اعتبار الليبيدو كعضو، تُوجّهه طبيعته الظاهرة أكثر مما يُوجّهه مجال القوى الخارجية، فالقول بأنه مثل السطح المرتب كمجال من القوى، يخضع لاختبار هذا المبدأ وفقًا للبنية المركبة التي منحها فرويد للدافع، بتمفصل الليبيدو فيه.

وبالإحالة إلى النظرية الكهرومغناطيسية، وبالأخص إلى النظرية المنسوبة إلى ستوكس، يمكننا تعيين السطح الذي يرتكز على حافة مغلقة، المنطقة المتوترة دوماً تحت وطأة الإثارة الجنسية وهو سبب استمرار قوة الدافع الذي كثيرًا ما أصر عليه فرويد.

فنجد ما أطلق عليه فرويد تدفق الدافع، ليس كتحررًا خالصًا، بل يُوصَف بالأحرى كتخارج، ذهابًا وإيابًا، لعضو تُحدَّد وظيفته ضمن العناصر غير الموضوعية السابقة (Schub ou la coulée). هذا العضو لا يجب أن يُفهم بوصفه لا واقعيًا، بمعنى أن اللاواقعي ليس الخيالي الذي يسبق شروط ذاتيته، باعتباره فاعلًا في العالم الواقعي نفسه.

أسطورتنا تلك، كسائر الأساطير الأخرى، تُعطى إطارًا رمزيًا، تُخفي في صورته بعض الغموض. رقيقتُنا تُمثّل ذلك الجزء الحي، الذي، في مسعاه نحو توليد طرق الجنس، يفقد بعضًا من ذاته. هذا الجزء ليس بلا دلالات، إذ نجد ما يدعمه في التشريح المجهري، في الكريات التي تُفرَز خلال مرحلتي الانقسام الخلوي المرتبط بالاختزال الكروموسومي ونضوج الغدد التناسلية. وبتمثُّله هنا ككائن خطير، يُشير إلى العلاقة المتمثلة في فقدان الذات لأجزائها، حيث تبدأ بالجنسانية، و تُتوَّج بالموت. وما يتمثل في الذات ويثير الانتباه، هو شكل الجرح التشريحي نسبة إلى اشتقاق المعنى من علم التشريح، وفيه تتحدد ثمة موضوعات لا من حيث جزئيتها، بل في ضوء وضعيتها ضمن علاقة محددة، لنضرب مثالًا بالثدي، لإيضاح المشكلة التي تثيرها تلك الأشياء، ليس فقط كمصدر للحنين البدائي بوصفه مصدرًا للغذاء، بل لاتصاله بالجسد الأمومي، بدفئه، وبكونه مصدرًا للرعاية والحب. هذه الصلة لا تكفي وحدها لجعل الثدي موضوعًا إيروتيكيًا، ففي لوحة برلين لتييبولو، والتي تصف رعبه المكثف بعد تعذيب القديسة أغاثا، نقترب من الفكرة الأساسية.

وفي الحقيقة، الأمر لا يتعلق بالثدي في مصدره، مع أننا نمزج الدوال بفضل الدور الذي تلعبه الاستعارة، لكن الثدي هنا يكتسب دلالته من لحظة الفطام، بما تحمله من اخصاء رمزي يؤسس للانفصال. أو يمكننا القول إن الفطام مرتبط في خبرته كهوام بتبدد الأم، لذلك لا نشك في تصدع المكان المشترك بين الثدي والأم، المتمثل في الفطام، وفي أثر ذلك الغياب، تتولد الرغبة.

ويجب علينا أن نتذكر العلاقة الاعتمادية التي فيها تنظم الثدييات علاقة الصغير بجسد الأم، من الجنين إلى حديث الولادة. إذا تصورنا أن الثدي كباقي أعضائه التكوينية، مثل المشيمة، فالليبدو هنا مثل الرقيقة التي فيها يحل محل الكينونة في انفصالها، وهي نفس خاصية الحيوان في جذوره، والتي تتجسد لديه بقوته على إحداث رعب في محيط حدوده.

هذه الرقيقة هي عضو يمثل أداة للكائن الحي، ومن الممكن أن تكون شديدة الحساسية، عندما تشارك الإثارة في اختبار قدرتها المتشكلة في حدودها القصوى. فالذات الإنسانية، في أفضليتها الرمزية تُضفي على هذا العضو معنى خاصًا، لأنه يتصل واقعيًا بالجنسانية، حيث يُعتبر العضو كالدال في ذاته، يحمل في عمقه معنى الموت الرسالة مطوية، لكن تُفصح عن محتواها. وهو ما يجعل كل دافع، في حقيقة الأمر، دافعًا نحو الموت.

الأمر الذي يهمنا هو موضع تجذر العضو في جدلية الذات،

هذا العضو اللاواقعي في الكينونة الحية، وفيه تجد الذات الموضع والزمن الممهد لانفصالها، وتأسيس موتها الواقعي، ومن ثم تحوله إلى موضوع لرغبة الآخر ومن ثم فإن كل الموجودات الأخرى التي تحل محله، تُعد كبدائل مستعارة عما فُقد وأُخرج، وفيه ما سيجده لدى الآخر من خلال نظرته وصوته، دعمًا لرغبتها. وفي هذا الالتفاف الداخلي، بتوظيف هذا النشاط لمحاولة استعادة ما فُقد من أجزائه الأصيلة، نُسمي ذلك دافعًا.فهو لا يملك طريقًا آخر يتمظهر فيه أثر الجنسانية. فالدافع باعتباره ممثلًا للجنسانية في اللاوعي، ليس دافعًا جزئيًا أبدًا، وإنما هو العوز الأساسي لمعرفة ما يمكن أن يتمثل في الذات، باعتبار طبيعة ما هو مذكر أو مؤنث. وقد أوضحت لنا خبرتنا التحليلية أن تذبذب الذات فيما يتعلق بوصفها سؤالًا عن المذكر والمؤنث ليس تمامًا متعلقًا بثنائيته البيولوجية. ففي جدليتها، لا يوجد ما يمثل ثنائية قطبية للنوع، سواء أكان فاعلًا أو منفعلاً، وهذا يعني أن قطبي الفعل الدفعي يأتي من الخارج، لكنه بعيد تمامًا عن تمثله في جوهرها.

لذلك، هنا نريد العودة إلى الخطاب الذي يصنّف الجنسانية باعتبارها جانبًا حدّيًا في اللاوعي، على النحو التالي:

فالكائن المؤول بالكلام في هذه المنطقة غير الداخلية أو الماورائية لا يصل إلى الآخر جنسيًا إلا عبر الدوافع الجزئية، حيث يبحث الذات عن موضوع يحل محل هذه الخسارة في الحياة، التي هي حياته الجنسية.ومن ناحية الآخر، حيث يتحقق موضع الكلام، من خلال تلاقي تبادل الدوال، والمثل العليا التي يحملونها، والبُنى الأساسية للأبوة، واستعارة اسم الأب كمبدأ لهذا الفصل، والانشطار الذي يُعاود فيه ظهور الذات في اغترابها الأولي. من هذا الجانب فقط، وعن طريق ما ذكرناه، تُؤسَّس المحددات الاجتماعية والقانونية، اللذان يُمليان على الذات ما يجب أن تفعله كرجل أو كامرأة. فلا يُعد صحيحًا أن الإله خلق الذكر والأنثى، كآدم وزوجه، كما يُناقض ذلك صراحةً الأسطورة المكثفة جدًا التي نجدها في نفس النص حول خلق الشريكة. فبدون شكّ، كان هناك قبلها ليليث، لكنه لن يُغيّر شيئًا.

وبختامنا هنا، نترك النقاشات الماضية التي تخص اللاوعي الفرويدي، والتدخلات غير المسؤولة التي رُحب بها، وذلك لأن المسؤولين عن ذلك لم يأتوا إلى هناك إلا على مضض، على أقل تقدير، من ناحية معينة. ونتيجة ذلك، على أقل تقدير، كسر نظام الصمت الذي يتعارض مع تعاليمنا، أما بالنسبة لعقدة أوديب في شكلها النهائي، وبريقها الأمريكي، فقد وصلت إلى ملاحظات تأويلية، ونحن، إذ نخاطر في إشارتنا بأداتنا إلى هذه النقطة، نؤكد أن ما قيل هنا سيظل أثرًا سحريًا يكشف المستقبل عن مدى دقته.

هوامش المترجم:

1- يفرق جاك لاكان بين لفظة اللغة واللسان، اللغة هنا تشير إلى منطق التراكيب والدلالات ولا تشير إلى لغة منطوقة بعينها.

2ـ تشير دلالات الأسماء إلى الدوال التي ترتب بناء على مجموعة معينة، حيث إذا عرف شخصًا ما نفسه بكونه ماركسي، الحرية على سبيل المثال بالنسبة له ترتب بناء على هذا النداء.

3- وفقًا لعدة معاجم، هي في الأصل لغة عامة ومشتركة يسهل على مُتحدثي مُعظم اللهجات اليونانية فهمها، ومنها جاء اللفظ المشتق من اليونانية، بمعنى شيء أو لغة مشتركة.(Koinê)

إعلان