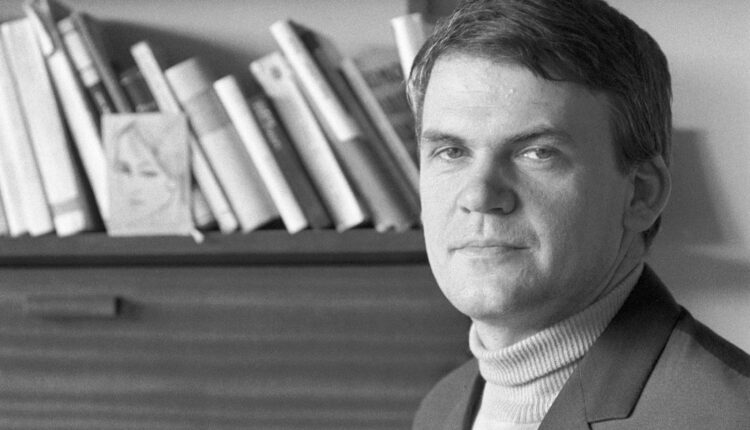

ميلان كونديرا في «الخلود»: مأساةُ الإنسان العاطفيّ في خلوده الأبديّ

ميلان كونديرا روائيٌّ فذّ، لكن ما ماهية الروايات التي يكتبها بالتحديد؟ وهل هي قَبسٌ من خيال، أم أطروحاتٌ فلسفية؟

يرى كونديرا أنّ تشبيه ما يكتبه بالفلسفة أمرٌ غير ملائم. قائلًا: «تبني الفلسفة افتراضاتها ومعتقداتها في ملكوتٍ تجريديٍّ فذلكيٍّ بحت؛ دونما شخصيات ودونما ظروف».

وبالفعل، هذا ما تلجأ إليه مذاهبُ فلسفية بعينها. لكن يُسهب ريتشارد رورتي، مضيفًا بعدًا حديثًا للفلسفة، في توصيفه الفلسفة على أنها عملية رجوعٍ إلى السرد القصصي والمخيّلة. عملية تهدف إلى تصويب مسار الإنسان نحو وحدةٍ فكرية صَلدة ومتماسكة من خلال: «القدرة الإبداعية على رؤية الأغراب بوصفهم أخوةً لنا في المعاناة». وتبدو بذلك الفلسفة قريبةً في مفهومها من أدب ميلان كونديرا ومن الفكرة الكلاسيكية لماهية العمل الروائي ومدى نجاعته على الصعيد الإنساني.

فلسفة اللغة عند ميلان كونديرا

على غرار العديد من الفلاسفة المعاصرين، يستعرض كونديرا الجوانب المختلفة للغة بوصفها وحدةً فلسفية، وأحد أهم المكونات الأنطولوجية للكينونة الإنسانية. فالكلمة، وفق فلسفة كونديرا، لا تعني بالضرورة معناها الحرفي، وإنما تعني ما يُراد لها أن تعنيه. إذ يتلاعب كونديرا بكلمات مثل الحنوّ/ Tenderness أو الدّوام/ Vertigo. مبعثرًا إياها ومفسدًا ترتيبها المعنوي لتغدو ملائمةً لما تعيشه الشخصية ضمن فضاء الرواية.

فمثلًا، تعني الشفقة/ Tenderness في عالم كونديرا: «الخوف الذي يغرسه الإدراك في أنفسنا. الحنوّ هو اجتراح مسافة مُفتَعَلة يرحّب فيها الطرفان بفكرة معاملة الآخر بوصفه طفلًا صغيرًا!» والدّوام/ Vertigo هو: «سُكرة العاجز بخمرة ضعفه!»

ويطلق كونديرا على عادته في نحت الكلمات -والمواقف والشخصيات بالمناسبة- لتعني ما لا تعنيه عادةً، أو لتعني أبعد من معناها مصطلح «الاستنطاق غير المباشر» أو «الوساطة الاستفهامية». والتي تبدو أقرب إلى المدرسة الديكارتية في الفلسفة أكثر منها إلى المدرسة الديكنزية في الأدب!

ويتابع كونديرا الإسهاب في طرح فكرته إلى حد التصريح أن:

«ليس للتعريفات اللفظية في فضاء الرواية أيّة دلالة اجتماعية أو نفسية أو إستطيقية، وإنما دلالاتها فونومونولوجية صرفة؛ أي تخصّ الذات الشخصية الروائية وحدها دونما سواها».

حتى الخيال في عالم ميلان كونديرا الروائي خيالٌ فلسفي بشكل أو بآخر لكنه لا يميط اللثام عن جذوره الفلسفية. وفي هذا يرجع الفضل، وفق كونديرا، إلى هيرمان بروخ في روايته «السائرون نيامًا»؛ الذي كان فنّه فنًّا حداثيًّا للمقالة الروائية. فنٌ ظنيّ وهزليّ وساخر. وهو ما يصف به كونديرا أسلوبه الكتابي مُضيفًا صفات من قبيل «استفزازي وتجريبي أو استقصائي». ففي استجلائه الفلسفي حول مفهوم «الكيتش» في الجزء السادس من روايته «خفّة الوجود التي لا تُحتَمل» يقول كونديرا:

إعلان

«مفهوم الكيتش ليس جزءًا لا يتجزّأ من الرواية فحسب، وإنما من المحال تفسيره خارج عالم الرواية».

وعلى ضوء ما سبق ينتقل كونديرا إلى مناقشة الادّعاءات الناقدة لأعماله الأدبية التي تفيد بأنها -أي أعمال كونديرا الروائية- تفتقر الجدية أو البلاغة. إذ يقول:

«يحمل العمل الروائي أطنانًا من التأمّلات والتبصّرات والتجارب والدراسات، ويختبئ بين طيّاته الكثير من الشغف، لكنه لا يرقَ لمقام البلاغة. ما هي البلاغة الأدبية على أية حال؟»

ويجيب عن سؤاله نفسه في افتتاحية مسرحيته «جاك وأستاذه» بمعرض قوله: «البلاغة أو الجدية هي قوت النقّاد الأدبيين؛ قوتٌ ليس بمقدورهم الحياة دونه. وهي المكون الذي يدفعهم غيابه إلى الهلع. الجدية هي إيمان المرء أن ما يفعله سيلقى تأييد الآخرين وإيمانهم بالضرورة». لذلك يرى كونديرا أن الروائي الذي يسعى إلى تحميل روايته أبعادًا فلسفية لا تحتملها ليلقى إعجاب النقّاد ويحوز على مرتبة روائي «جديّ» أو «بليغ» هو روائي سيّء. فجاذبية العمل الأدبي، بحسب كونديرا واستنادًا إلى آراء بروخ وموزيل، لا تتعلق بتحميل العمل الروائي أبعادًا فلسفية، وإنما كتابته بصورةٍ يكون له -أي العمل الروائي- فيها سُلطانٌ جذّاب وذكاءٌ ساطعٌ وبهيّ.

شخصيات ميلان كونديرا التي «لم يعد لها من عالمٍ سوى روحها»

«الخلود» عملٌ فتّانٌ للغاية، حتى إن كان يغوص في كثير من الأحيان في أعماق علم الاجتماع العمومي لتغدو الرواية بحدّ ذاتها «كيتشًا» مستقّلًا، لكنه مع ذلك عمل على جانب كبير من الاستثنائية والغنى والأناقة، وإثباتٌ فعليّ لقدرة الروائي على الكتابة بأسلوب ذكيٍّ تحليلي كاشفًا فيه النقاب عن أسرار ذاته، ودليل على قدرته على أن يكون المحلل النفسي الأفضل لنفسه. فرواية الخلود هي الدليل القاطع على أن وعينا لذواتنا لا ينبغي له بالضرورة أن يصيبنا بالشلل الوجودي أمام وعينا بمحيطنا.

ولذلك تحتاج شخصيات كونديرا لأن توضَع ضمن سياق سايكولوجي وتاريخي؛ لتخفيف ثقلها الوجودي. فهي شخصيات سياقية لا أهمية لها إن لم توظَّف لخدمة فكرة أو إيصال صورة معيّنة. شخصياتٌ كُتبَت لتبدأ وتستمر بوصفها رمزًا أو صورة تستحثّ التفكير وتحفّزه؛ رجلٌ يحدّق في الجدار أو يكرر العبارة نفسها مرارًا، امرأة تثير الجدالات أو ترتدي نظّارة سوداء، فتاة تفترش منتصف الطريق السريع في ساعة الذروة. هذه الرموز ليست رموزًا توضيحية أو تفسيرية أو حتى أفكارًا جاهزة مسبقة الصنع. هذه الرموز هي جسور وصلٍ بين الشخصية وما تمثّله من أفكار. أو بالأحرى جسور وصلٍ أعيدَ خلقها واختراعها لتشكّل جزءًا من الصورة الكليّة.

يقول كونديرا: «لقد أجَلتُ الطّرف مرارًا على مدار السنين بشخصية “آنييس”؛ امرأةٌ مسنّة تغادر حوض السباحة وتلتفت لتحاكي إيماءةً كانت في ما مضى تخصّ امرأة شابّة: تفتّحت ذراعها ببطءٍ فاتن. كانت كما لو أنها ترمي بغنجٍ كرة ملوّنة في الهواء إلى محبوبها، وفي اللحظة التي استدارت فيها ابتسمت ولوّحت كانت وكأنها غير مدركة لعمرها؛ تقيم خارج عمرها. فجوهر سحرها، المتنصّل من العمر أو الزمن، كشف وجهه لثانية في تلك الإيماءة، وبهرني. لقد أثّر فيّ بصورة غريبة، وحينها فقط، تخيّلت امرأة اسمها “آنييس”. لم أعرف في حياتي امرأة بهذا الاسم!».

من هي “آنييس”؟ من هو “أنا” المبهور تحت وطأة سحر إيماءتها؟ “آنييس” في عالم كونديرا الروائي كينونةٌ حرّة -حتى إن كانت شخصية خيالية- ومستقلّة وليست انعكاسًا لذات كونديرا الداخلية، على الرغم من تكراره في محافل عديدة أن شخوص رواياته ما هي إلّا «جوانب لم يدركها بعدُ من ذاته».

شخصيات ميلان كونديرا هي افتراضات شفوقة وحسّاسة لحيوات أناس آخرين وأفكارهم؛ خليطٌ من الأمنيات والمشاهدات والاستنباطات. وتتماهى مع أشخاص التقيناهم أو -وهو الجانب الأمتع- مع أشخاص قد نلتقيهم.

أما “الأنا” المبهور تحت وطأة سحر “آنييس” فهو نسخة روائية من كونديرا نفسه (كاتب الرواية التي نحن بصدد قراءتها). طبعًا هو لا يفيض بالكلام أمامنا جاعلًا منّا شهودًا على عملية ولادة الرواية، ولا يقدّم لنا تقريرًا بمجريات عملية الكتابة، إنما يحاكي كونديرا فن الرواية أو فعل الحكي منتجًا صورةً للحدث؛ صورة لا نرى فيها الشخصيات عاريةً وجاهزةً ليستهلكها القارئ، وإنما صورة تتعرّى فيها الشخصية رويدًا رويدًا أمام عيني القارئ. وفي هذا مقاربةٌ سينمائية لفعل الكتابة.

يبسطُ كونديرا في “الخلود” شخصياته وهي مُلتَفّة بنفحةٍ من السخرية والمقامات الجدلية، ومع ذلك هي شخصياتٌ كُتبَت بجذالةٍ فذّة. لكنها لم تُكتب بصورة سايكولوجية، كما يرى البعض. إذ يقيم كونديرا الفرق بين الترجمة اللاتينية لكلمة Reason/ الإدراك (Ratio, Raison) بوصفه رشدًا حتميًّا لا مناص منه. والترجمة الألمانية لكلمة (Basis, Ground)/ الوطيدة (Grund). أي يقيم الفرق ما بين الأسباب والدوافع، فلأفعالنا جذورٌ في وعينا، لكن يرى كونديرا أننا نستعرض الدوافع لكننا نمتلك أيضًا أساسات وقواعد متأصّلة في وعينا ومخفورة بطريقة تسيطر فيها على معظم سلوكياتنا. وقد يتساءل أحد أتباع المدرسة الفرويدية في علم النفس عن الدافع وراء تجنّب كونديرا الانخراط في الحديث عن اللا-وعي. وتقترح العديد من الفُكاهات في رواية «الخلود» حول “جاك لاكان” أن تجنّب كونديرا التطرُّق إلى فكرة اللا-وعي كان مُتعمّدًا!

فعلم النفس التحليلي لا يطرح إلا الأسباب لكنه لا يطرح الدوافع. يقول ميلان كونديرا:

«أحاول الوصول إلى الدوافع الخفيّة في نفس كلّ شخصية روائية أكتبها، وأنا مقتنعٌ، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، أن ما الدوافع سوى استعارة!»

الاستعارات، في أدب كونديرا، هي ذرائع فقهيّة معرفية أكثر منها مهربًا لغويًّا أو ملحقًا جماليًّا. لربّما كانت الاستعارات هي الذرائع الوحيدة التي ما زالت في حوزتنا. وهذا ادّعاءٌ متواضع، بعيد كل البعد عن أي شوفينية أو نرجسية من روائي شديد الاهتمام باكتشاف ذاته وشديد الحرص على إتقان حرفته، فحديث كونديرا عن الاستعارات يعني ببساطة أننا إن لم نقدر على رسم الآخرين في مخيلتنا وفهم دوافعهم؛ أي إن لم نكن روائيي حياتنا الخاصة، لن نقدر عندها على فهم العالم أو أيٍّ من مكوناته.

في جزءٍ لاحق من الرواية، يصوّر كونديرا فتاة تفترش منتصف الطريق هائمةً على وجهها في عالم رفض الاعتراف بها أو الإصغاء إليها:

«راودتها فكرةٌ أخرى، وتخيّلت نفسها جالسةً عند طبيب الأسنان في غرفة انتظار مزدحمة ويدخل مريضٌ آخر ويمشي باتجاه الكرسي الذي تجلس عليه ويجلس في حضنها! لم يفعل ذلك عامدًا، فلقد لمح، ببساطة، مقعدًا شاغرًا وجلس فيه. تحاول الاحتجاج وإزاحته عنها صارخةً فيه: يا سيدي، ألا تراني؟! أنا أشغل هذا المقعد! لكن الرجل العجوز لا يسمعها ويجلس مرتاحًا في حضنها مدردشًا بجذلٍ مع مريضٍ آخر».

في إقحامه شخصية هذه الفتاة، التي بقيت دونما اسم أو وجه، يتابع كونديرا مشروعه النبيل في دفع القارئ إلى الشعور بمشاعر الشخصية وفهم منبع ألمها وتصرفاتها. هو مشروع نبيل لا شك وعلى غاية من الأهمية والضرورة. لكن ينبغي علينا إدراك، كما يدرك ذلك كونديرا نفسه، مدى رهافته ودقته. فمن الأفضل بالنسبة له أن يتركنا في حالةٍ من فوضى المشاعر حيال مصير الفتاة على أن يتركنا دونما مشاعر على الإطلاق.

وبالعودة إلى شخصية “آنييس”، فمنبعها هو نفسه منبع شخصية “توماس” في «خفّة الوجود التي لا تُحتَمل». إذ هنالك رابطٌ قوي يجمع الروايتين، فكلتاهما محاكاةٌ تهكمية ساخرة ذكية عديدة الوجوه لحياة ممزّقة بين الكثافة الوجودية للثقل والإغراء الأثيري للخفّة. يخبر كونديرا صديقه أفيناريوس -الأستاذ الجليل وغريب الأطوار- أنه يكتب روايةً جديدة (رواية الخلود نفسها) ويعلن له عن أحداثها. فيرى أفيناريوس أن الرواية مملةٌ للغاية لكنه يفضّل التزام التهذيب، فيسأل كونديرا عن عنوان الرواية ليجيبه كونديرا دون تردد:

«- خفّة الوجود التي لا تحتمل!

– أعتقد أن أحدهم كتب رواية تحت هذا المسمى من قبل!

– أعلم، أنا من كتبتها إلا أنني كنت على خطأ بخصوص العنوان عندها، فمن الأجدر بذلك العنوان أن يكون عنوانًا للرواية التي أنا بصدد كتابتها حاليًّا»

إذ دعانا كونديرا، في الرواية آنفة الذكر، لنتساءل، على غرار فريديرك نيتشه، حول كيفية تصرفنا إن نحن وقعنا في دائرة مفرغة من الأحداث المكرورة رازحين تحت ثقل «العَود الأبدي». هل كنا سنأتي بأفعالنا الماضية نفسها؟ ما الأفعال التي من غير الممكن أن نكررها مطلقًا؟ وسؤاله الأصعب كان، هل نتمنى عندها البقاء بصحبة محبوبنا الحاضر؟ هل سنكون من الشجاعة بمكان لنعترف أننا قد نفضّل الوحدة على الحياة مع حبيبنا؟

فآنييس تحبّ زوجها “بول” وابنتها “بريجيت” لكن ليس بالقدر الذي تحبّ فيه ذكرى والدها العزيز الراحل، وليس بقدر شعورها الغامر بالسلام في أماكن أخرى بعيدًا عنهم وعن عملها وحياتها الروتينية. “آنييس” ليست تعيسةً في زواجها أو في حياتها الباريسية في ثمانينات القرن العشرين، لكنها لا تريد الاحتفاظ بهم إلى الأبد. أحد أجمل مقاطع الرواية وأكثرها عاطفيةً واستغلاقًا على الفهم المنطقي كان مشهد موت “آنييس” الذي تمازج فيه الرعب والخسارة والبهاء أيضًا.

أصيبَت “آنييس” إصابةً جسيمة في حادث سيارة كان السبب فيه الفتاة الجالسة في منتصف الطريق والتي تجاوزت الحادث ولمّا يمسسها ضرر. تأخَّر “بول” اليائس عن لقياها بطريقةٍ سخيفة وتفتقر إلى حبكة مقنعة -كما هي الحياة في الحقيقة؛ سلسلة أحداثٍ تفتقر المنطق- وسبب تأخره هو البروفيسور أفيناريوس! هي الصدفة عندما تومئ لنا من بعيد ضاربةً بعرض الحائط أي منطق. يصل “بول” ليلقى تلك الابتسامة المحيّرة غائبة الملامح على محيّا “آنييس” التي كانت عندها قد فارقت الحياة:

«كان المعنيّ بتلك الابتسامة شخصًا آخر، وكانت توحي بكلام ليس موجَّهًا إليه وإنما لذلك الآخر». هذا الآخر لم يكن أحدًا بعينه؛ كان لا أحد. لم ترغب “آنييس” في أن يشهد شاهدٌ احتضارها أو أن يشتاقها أيٌّ كان. لقد تاقت -كأبيها- إلى عالمٍ بلا وجوه، ووجدته حال مفارقتها الحياة. ولذلك كان ما باحت به ابتسامتها الغائبة هو مزيجٌ من امتنان وتوق؛ الامتنان لنهايتها السعيدة. فقد غادرت العالم وحيدةً خفيفةً من ثقل نظرات أحاطتها كقيدٍ من حرير طيلة حياتها. وتوقٌ لعالمٍ عذب خالٍ من النظرات والوجوه والأماكن. عالم تستطيع فيه أن تتمتع بمرأى زهرة عين الفأر الزرقاء وتنسى العالم.

كونديرا واختبار الخلود والأبديّة

لطالما كان كونديرا معنيًّا باختبار الأبدية والخلود، كأبطال روايته “غوته” و”بيتينا فون آرنيم” و”نابوليون”، فهل سيقضيها في تأليف الروايات؟ أم في كتابة هذه “الروايات” الفذّة التي تنضح شخصياتها عاطفةً وشهوةً وكأنها ستنهال على كاتبها نفسه فتأكله ماحيةً إيّاه من الوجود؟!

لقد حمّل روايته شخصيات من أمثال “غوته” وعلاقته الوهمية ب “بيثينا فون آرنيم”، و”نابوليون بونابرت” في وضعياته التصويرية الذي خلق منها أسطورة إنسان “السيلفي” في العصر الحديث. “بيتهوفن” الذي رفض الانصياع وخلْع قبعته أمام الإمبراطورة. وكلّها شخصيات كتبت خلودها الخاص.

لقد اخترع “آنييس” الطامحة إلى الخفّة والنسيان وغير الآبهة بخلودها و”لورا” أختها الرازحة تحت ثقل المقارنات والنظرات التقييمية، وكلتاهما وجهان لعملة واحدة. حتى الفتاة التي افترشت منتصف الطريق، كانت حياتها ثنائية الوجوه؛ فهي تظهر بوصفها أقطوعةً إخبارية في النشرة الإذاعية التي يسمعها كونديرا ومن ثم تظهر على أنها شخصيةٌ ثانوية لكنها محورية في تقرير مصير الشخصية الرئيسة “آنييس”. ولربّما كانت الشخصية الأهم في فضاء الواية؛ الشخصية التي قلّ ما نعرفه عنها والتي أحدثت الضرر الأجسم. هي أحد الترجمات الروائية لمفهوم الصدفة بكل افتقارها إلى المنطق. الصدفة المستوحدة والمضطربة والتي أودت بحياة ثلاثة غرباء لا تدري عن أمرهم النذر اليسير. هذا هو تمامًا ما نعنيه بمفهوم الواقعة/ الصدفة عندما تحدث على صعيد روائي. صدفة تغدو بحد ذاتها استعارةً بشكل ما، وأرضيّة/ Grund ليس للشخصيات، بل لنستعرض على خشبتها منطق ولا-منطق حيواتنا؛ مزمار القدر بصورة حداثية وممسوسة وسافلة!

الإنسان العاطفي ومأساة خلوده الأبديّ

إحدى أفضل الأفكار التي جاد بها فكر ميلان كونديرا في هذه الرواية وعلى امتداد أعماله السابقة هي تلك التي فكّك فيها بصورة فجّة وكوميدية ما أطلق عليه مصطلح (الإنسان العاطفي/ Homo Sentimentalis). إذا لا يمكننا، بحسب كونديرا، تعريف الإنسان العاطفي بوصفه الإنسان الذي يعتمل قلبه بمشاعر فيّاضة، فكلّنا نمتلك مشاعرًا في نهاية الأمر، لكنه الإنسان الذي رفع العاطفة إلى مرتبة القداسة. هذا هو عالم «الكيتش»؛ عالمٌ نقدّس فيه العاطفة ومن ثمّ نقدّس تقديسنا ذاك، رازحين تحت سحر رقّة الدموع المسفوحة على وجوهنا. ويستشهد هنا كونديرا بكلٍّ من “دوستويوفسكي”؛ المعلّم المهيب في المدرسة السلطوية للمعاناة، و”ماهلر” بوصفه آخر المؤلفين الموسيقيين الأوروبيين العظماء والذي أراد بسذاجة وتلقائية أن يستثير مشاعر الحشود:

«”أنا أفكّر إذن أنا موجود” هو تصريحٌ ثقافي يستهين بسلطة ألم الأسنان علينا. “أنا أشعر إذن أنا موجود” هي حقيقة أكثر شموليّةً وشرعيّة. فالألم هو المدرسة الكبرى للأنانية».

هذه المزحة الكونديرية في غاية التعقيد، إذ يطالبنا كونديرا بالتفكير، ليس بمدى بهاء وأصالة المعاناة، بل بالطريقة التي نمتهن ذواتنا ونحطُّ من قيمتها في سبيل نبل المعاناة في «خفّة الوجود التي لا تُحتَمل» هوجِم “ديكارت” لإنكاره أن للحيوانات أرواحًا. في الوقت الذي يعانق فيه “نيتشه” حصانًا مظلومًا في “تورين” قبل أن يأخذ منه الجنون مأخذه. وقيل أنه كان يحاول الاعتذار إلى الحصان بالنيابة عن “ديكارت”!

بينما في «الخلود»، اعتقد ديكارت أن تجاهل ألم الأسنان ليس فقط فعلًا حميدًا وزاهدًا وإنما أيضًا نقطة الضوء الوحيدة في التاريخ الأوروبي التي أضاءت سلسلة متتالية من الظلمات. واختصر هذا التناوب ادّعاء ميلان كونديرا حيال اللعبة التي يلعبها توظيف الفلسفة في خدمة مساعي العمل الروائي. أي تحويل العقيدة الدوغمائية إلى فرضية تقبل الخطأ أو الصواب. فالفلاسفة أنفسهم تحوّلوا إلى شخصياتٍ بأدوار ووجوه مختلفة توظَّف وفقًا لما يُراد لها إيصاله من أفكار في عالم كونديري هزليّ يستخفّ بالكل وبالجميع بوصفهم دمى. أو بحسب آنييس وأبيها، بيانات في ذاكرة حاسوب الخالق الأعظم!

نرشح لك: في ضيافة كونديرا ١

إعلان