مسلسل Black Mirror: متعة مراقبة الآخر وإيذاءه

الإنسان لا يرى الإنسان دون متعة

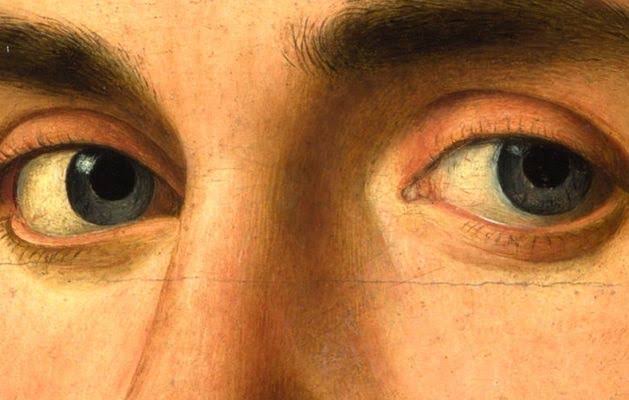

ماكسيميليان روبسبيار

المراقبة أو المشاهدة، التحديق أو النظر إلى ما يحيط بنا من بشرٍ مع الاهتمام بأسخفِ تفاصيلِهم، كلَّها ورغم اختلافاتها تبدو جوهرًا واحد مع مظاهر مختلفة، فهي مفاهيمٌ تصوِّر لنا اقتحام دوائر الآخرين التي بها أسرارهم، أو أكثر صور حياتهم بساطةً وسطحيَّةً ومع ذلك هي ملكٌ لهم، لكنَّنا في حاجة إلى امتلاكها.

إنَّه نوعٌ من حب التطفُّل الذي عمل عليه الفنَّان السرياليّ «سلفادور دالي»حين قام بكتابة مذكِّراته أو سيرته، فعنونها بـ«الحياة السريَّة»، أي الحياة الحميميَّة التي تخصّه. لا شكّ إذن أنَّ الكثيرين سوف يداهمهم الاهتمام ليقتنوا الكتاب ويبدأوا بقراءته في سبيل التجسُّس على فنَّان ميِّت. تجسُّسٌ متبوع بحالات متضخِّمة من حب الاستكشاف، ويمكن أن يكون دافعه مَرَضي فنحن كائنات مصابة بالفضول والرغبة في النظر، لاسيما حين لا يشمل الأمر حياتنا وإنَّما حياة غيرنا، وتتزايد حدة الفعل حين يمسُّ أكثر مناطق المرء حساسيَّة وخصوصيَّة فكلّ الأشياء التي نود أن لا يراها الناس هي أكثرها إثارةً لعواطفهم. فـ لقد صرنا نؤذي ذاتنا والآخر بحبّ التلصُّص الذي أصابنا بحالةٍ من الادمان، في الوقت ذاته الذي نشعر فيه بالمتعة ونحن نمعن النظر فيما لا يجب أن نمعن النظر فيه.

في ضوء ما نتناوله، نحن لم نرى حول هذا الموضوع أفضل من المسلسل البريطانيّ «المرآة السوداء – Black Mirror» للتعبير عن مثل هذه الظاهرة في أكثر من خمس حلقات. ولقد قادتنا حلقاته المنفردة إلى الوصول إلى بعض الرؤى التي جسَّدها وأثارها في عقل جمهوره، وهو ما حثَّنا على عرضها في مقالنا، ناهيك عن تقديم أفكار ودراسات في مواقع أخرى.

التاريخ الكامل لك: The Entire History of You

«التاريخ الكامل لك» عنوان حلقةٍ من حلقات الموسم الأوَّل قد تكون أكثر تأثيرًا وطرحًا للأسئلة من البقية. وتتعلَّق أحداث هذه الأخيرة بالذاكرة حيث يمكن لكلّ شخص في مستقبلٍ قريبٍ من حاضرنا أن يكون قادرًا على التحكّم بها من خلال جهازٍ متصِّل بجهازه العصبيّ.

يستطيع الإنسان عبر هذه التكنولوجيا تسجيل حياته وعرضها مجددًا لنفسه في أيِّ وقت يريده، وهو يراها بعينيه مثلما يرى أحلامه أو يشاهد التلفاز مع فارق بسيط يتمثَّل في واقعيةٍ مفرطة، وباستطاعته علاوةً على ما سبق عرضها لغيره على شاشات العرض أو الكومبيوتر.

إعلان

ففي هذه القصة يصير الإنسان عالقًا بين حياتين، حياته الواقعيَّة وحياته السابقة المخزَّنة مثل أيّ ملفات في بطاقةِ ذاكرة تُمكِّنه من أن يعيشها مجددًا عبر مشاهدتها، وبمعنى آخر: هو يعيش داخل الذكريات. كما أنَّه يبدو فاقدًا لذاكرته بوجود مثل هذه التسجيلات المخزنَّة التي يرجع لرؤيتها في كلِّ مرة من دون اتعاب نفسه بمحاولة تذكُّر ما يرغب في استرجاعه بشكلٍ طبيعي. إنَّه أشبه بما يمكن أن نطلق عليه الإنسان الجديد الفاقد للذاكرة.

تستعمل الحكومة في مؤسَّساتها وأيّ أماكن بها نقاط تفتيش أو سلطةً ترغب في معرفة ماضي المواطنين والموظَّفين؛ ما يسجِّلونه من أيامهم وسنواتهم التي مضت، في سبيل معرفة حياة الواحد منهم أو الأفعال الأخبرة التي قام بها، ناهيك عن إذا ما كان يشكّل أي خطر محتمل – كأن يكون إرهابي، هارب، مشبوه-.

إلَّا أنَّ الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد ففي مجتمع الذكريات، تعدُّ ذكريات الفرد أقرب إلى فيلمٍٍ أو مسلسلٍ يتسلَّى به الأشخاص وهم يشاركونه فيما بينهم، أما حياتهم الخاصة فتصبح عرضة للكشف وتزداد احتمالية مشاهدتها من قبل غرباء ولصوص. والأمر يتجاوز إرادة الشخص صاحب الذكريات فقد يتم ارغامه على عرضها، أضف إلى ذلك شبكات المافيا التي تهاجم الناس وتسرق ذاكرتهم. ففي هذه المدن الشفافة بوسع المجرم الاستمتاع بحياة الغير، لاسيما إذا كان شخصًا منحرفًا يجد المتعة في التطفُّل على حياة النساء الحميميَّة مثلما حدث مع إحدى شخصيات الحلقة.

لا يتوقَّف الأمر عند هذا الحدِّ بل يمكن لذاكرتك وضعك في موقفٍ محرِج، فإذا خضت علاقة سابقة مع أحدهم -صداقة، زواج، حب- يستطيع شريكك أن يعرضها لبقية أصدقائه حتى لو خاضت اشتملت على مشاهد حميميَّة وأن يستمتع بها مثلما يفعل الإنسان اليوم مع الأفلام الإباحية. ويمكنه بفضلها أيضًا الانتقام منك والضغط عليك إذا فكرنا أبعد مما عرضه المسلسل.

إنَّ أخلاقيات التعامل مع هذا الاختراع غائبة في هذا العمل، وحتى الشرطة أو جهاز الأمن الذي يحمي الفرد أويمنعه من سوء استعماله لذاكرته وذاكرة غيره لا يتم ذكره بتاتًا، لِنعثر فقط على رقابة السلطة لأجل مصالح البلد ومؤسَّساته مما يعني الاهتمام المجال الجمعي عوضًا عن الفردي.

بِوسعنا التصوُّر أثناء المشاهدة أنَّ هذه التكنولوجيا تحدُّ من قدرة الانسام على التخيَّل والملاحظة الدقيقة، فهو في كل لحظة يعتمد على هذا الجهاز ليستعيد به ذكريات الأمس أو قبل ساعة ودقائق فقط من حاضره الآني؛ ليدقِّق مجددًا في الأحداث ويفحصها سواء تمثَّلت في مقابلة عمل، أو لقاء مع أصدقاء، أو ليلة مع الزوج/الزوجة. ورغم استحالة تغيير ذكرياته أو إلغاءها في الماضي، غير أنَّه يستطيع عبر الاتصال بها الاستفادة منها وتغيير أو تحسين مستقبله وفُرَصِه في الحياة.

ومع ذلك فالشخصية الرئيسية استطاع عبر هذا الجهاز أن يحظى بذكاء ودقة في الملاحظة أكثر من السابق، ويعود الفضل إلى الصلاحيات التي منحها له هذا الجهاز والتي ساعدته على التأكُّد من خيانة زوجته له لتشتعل الأحداث بعد ذلك بسرعة.

يحقُّ لنا أن نتساءل عن إمكانية وجود مجتمع شفاف مثل هذا؟ فإذا كانت مواقع التواصل تكشف الكثير من تفاصيل الواقع المعاش فإنَّ مثل هذه التقنية تتعدَّى قدرات مواقع التواصل بكثير، ورغم إيجابياتها العديدة إلَّا أنَّ فيها سلبيات أكثر من بينها: الرقابة، والفضائح ونشر حياة الآخر، والإدمان على الذكريات والمتاجرة بها، وسوء الاستخدام، وغياب الحماية والشبكات الواسعة التي ستكون مهتمة كل الاهتمام بسرقة ذكريات الشخص لأسبابٍ: جنسيَّة ومخابراتيَّة وتجاريَّة وشخصيَّة.

إنَّ ارتباط الفرد مع ذكرياته ليس مجرد وسيلة عمليَّة تساعده في بعض المجالات والمواقف الطارئة، لكنه أسلوب حياة لدى هؤلاء الأفراد مرتبط بأجسادهم وعقولهم على نحوٍ يقترن بتحسين جودة حياة الإنسان وعلاقاته مع غيره وعالمه بل وجسده كذلك، وتقترب هذه التكنولوجيا من دعاوى «تجاوز الإنسانية -Transhumanism» عبر محاولة العبور من إنسانيتنا المحدودة إلى أخرى أوسع ذهنيًا وجسديًا وذات صلاحيات أكبر أي الاقتراب نسبيًا من الإنسان الخارق.

تقترب هذه الحلقة في الفكرة من حلقة أخرى بعنوان «التمساح – Crocodile» وهي عن اقتحام ذكريات الآخرين من طرف السلطات المعنيَّة بالأمر ومعرفة ما قاموا به سابقًا من نشاطات يومية أو مشبوهة بما في ذلك أشد مواقف المرء خصوصية، مثلما حدث في أحد المشاهد حين قامت جهة حكومية بالنبش في ذاكرة أحد الأطباء لتكتشف بذلك مثليته الجنسية بمساعدة جهاز تعقُّب الذكريات الذي يصبح تقنية أساسية في عملهم.

وقد يكون عنوان الحلقة الذي يحيل إلى التمساح -وهو الحيوان الذي يملك عينين فعالتين- حول القدرة الفائقة على الرؤية المجاوزة لقدرتنا المحدودة الآن، حيث تطرح أحداثها آفاقًا واسعة لمجيء عصر سيصبح فيه الحفاظ على السريَّة أصعب من حاضرنا، مع تجسيد لحالاتٍ نفسيَّةٍ وأخلاقيَّةٍ أخرى.

آرك آنجل: Arkangel

تُذكِّرنا الحلقة السابقة بحلقةٍ أخرى من الموسم الرابع معنْونَة بـ «آرك آنجل – Arkangel»، وهي عن فتاة صغيرة تقوم والدتها بعد يوم شاقٍ من اختفاءها والبحث عنها، بتركيب جهاز صغير وتحديدًا في رأسها من قبل شركة تكنولوجية، خوفًا عليها من ضياعها مجددًا بلا عودة.

تساعد هذه التقنية الأم بمراقبة طفلتها من خلال لوحةِ تحكُّم، فهي ترى على الشاشة كل ما تراه الفتاة وتبصره بعينيها، وبوسعها أيضا تعقَّب موقعها. وإنَّ ما يثير الرعب في الجهاز ليس في اعتباره أداة للمراقبة فحسب وإنَّما تلك القدرة التي يمنحها للأم فـ باستطاعتها وبضغطة زرٍ من اللوحة حجب كل المؤثِّرات غير المرغوب فيها عن الفتاة مثل حادثة أو صور تراها في الحياة من شأنها أن تصيبها بالتوتر كمشاهدة رجال يتشاجرون أو كلب ينبح أو دماء أو ممارسات جنسيَّة.

فبواسطة التقنية السابقة يتم التشويش على أعصاب الفتاة، وفرض الرؤية الضبابية على بصرها أما فيما يخص سمعها فهو يصير ضعيفًا، وحينها فقط تختفي تقريبًا كلّ المظاهر العدوانيَّة أو الغريزيَّة التي تشترك فيها الطبيعة البشريَّة فهي بالنسبة لها غير مُدرَكة أو موجودة أساسًا.

بعد عدة سنوات تكبر الفتاة وهي غير منتبهة للجانب المظلم للواقع أو نصفه الحقيقي، فتصاب بحالة نفسيَّة مضطربة تضطَّر والدتها بعد استشارة الطبيب النفسيّ التوقَّف عن مراقبتها والتشويش على حواسها نهائيًا، مع العجز على إزالة الأداة العالقة داخل رأسها. لكن وبمجرد بلوغ الفتاة مرحلة الثانوية ووقوعها في حب صديقها؛ حتى تضعف الأم أمام فضولها فتفقد القدرة على مقاومة قلقها وحبها للرقابة، لتسارع مجددًا إلى اللوحة وترجع إلى المتاهة نفسها فتجعل من النهاية مأساوية.

تطرح هذه الأحداث أسئلةً ومعضلات عن رقابة الأهل فمتى تبدأ ومتى تنتهي؟ كيف يجب أن تكون هذه الرقابة؟ وهل من حقِّ الأبوين مراقبة طفلهم بحجة حماية مصالحه؟ هل هذه الطريقة أفضل؟ أم أنَّها مجرَّد مشكلة تُضاف إلى مشاكل عائليَّة أخرى؟ والأهم من ذلك هل يحقُّ للأم التحكُّم بدماغ ابنتها لِمساعدتها في خوض تجربةٍ آمنة وورديّة تحمي حالتها الذهنيَّة؟ أم أنّ ما تفعله مجرد خداع لابنتها وإبعادها عن عيش الحياة كما هي بذاتها؟

ما يجعل طبيعةَ الحلقة نفسيَّة؛ هو الإدمان الذي شعرت به الأم من خلال مراقبتها لابنتها فمراقبتها لها تجاوز دافع الخوف عليها ليصبح ظاهرة أخرى تقترب من السلوكات المنحرفة، ومقاومتها فضلًا عن ذلك لرغبتها المَرَضية في سبيل صحة ابنتها النفسية قبل أن ترضح بها مرة ثانية.

وتتقاطع خطوط هذه القصة مع حلقة أخرى تدعى «سميذرين – Smithereens» وفيها يسلِّط الضوء على الإدمان الذي تسبِّبه مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرتها على توفير متعة النظر عن طريق تصفُّح تطبيقها وما فيه من صور وفيديوهات ومنشورات يتابعها المستخدم بإفراط، لدرجة أنه بالكاد يستطيع رفع رأسه إلى السماء بعيدًا عن الشاشة.

إنَّ ما تمثِّله مواقع التواصل على الأرجح هو حالة باذخة في إهدار الوقت تنشأ من الرغبة في التجسّس على العالم وأفراده عن طريق ما ينشرونه، حتى أتفه تفاصيل حياتهم اليوميَّة. فهي هيمنة تواصلية تشمل معظم مساحات الكوكب، وفيها يتحوَّل الفرد إلى كائنٍ فضولي يعتاد على رؤية الآخر بمجرد أن يستيقظ صباحًا ويمسك هاتفه ليعرف شيئًا جديدًا أو ينظر إليه.

النشيد الوطني: The National Anthem

إنَّ ما يشبه التلصُّص على ذكرياتنا القديمة أو تلك التي تتصِّل بالأصدقاء والأبناء؛ أو ترقُّب ما سيفعله غيرنا، يمكننا العثور عليه في أوّل حلقة بالمسلسل، وهي عن رئيس وزراء المملكة المتحدَّة الذي يجد نفسه في موقفٍ محرج بعد اختطاف «سوزانا» أميرة البلاد، ووصول فيديو موّجه إليه يطالبه بممارسة الجنس مع خنزير ومشاركته في بث حي.

ينتشر فيديو الاختطاف على مواقع التواصل ليشاهده الجميع، فيثير الأمر سخريتهم وصدمتهم، بينما يبقى هو حبيس الخوف والحيرة. ومع تزايدِ الضغط عليه عن طريق تهديد الخاطفين بقتل الأميرة إذا ما بدرت منه أيّ محاولة لخداعهم أو تقاعس، ثمَّ تهديده هو وعائلته مرة ثانية من قبل الملكة الخائفة على حفيدتها، ناهيك عن مطالبة شعبه بتنفيذ الشرط، يرضخ رئيس الوزراء للواقعِ ليمارس الجنس مع خنزير في حالة من الإجبار في بثٍّ مباشر يراه الجميع.

ويستعدُّ جميعهم لمشاهدةِ البثِّ والاستمتاع به بمن فيهم أطباء وممرضو المستشفى الذي يجتمعون للتفرج وكأنٌَهم في إحدى الحفلات، متحمِّسين لما سوف يرونه. غير أنَّه بمجرَّد بداية البث ومشاهدة رئيس الوزراء المرتبك وسماع الكلمات المضطربة التي يتفوَّه بها حتى تتحوَّل فرحة وضحكات المتفرّجين إلى صدمة وشفقة. فالجميع باستثناء شخص واحد لم يتحمَّلوا ما حصل، ونتيجة لذلك نحن نرى البعض منهم يقرِّر التوقّف عن المشاهدة.

لقد نجح المسلسل في إيصال هذه الدهشة المرعبة التي شعر بها هؤلاء المتفرّجين وهذا الكم من تعاطفهم في تناقضٍ صادم بين الرغبة في المشاهدة ثم النفور من هذا الفعل، إلّا أنَّه لم يوفَّق في تجسيد سيكولوجية الأشخاص بكلّ اختلافاتهم فحتى بوجود أشخاص سيصابون بالصدمة ويتعاطفون معه بمجرد رؤيته على تلك الحالة فيوجد غيرهم من سوف يستمتع بالأمر ولا يشعر بأي تأنيب ضمير، ربما كان الشخص الوحيد الذي أراد مواصلة الاستمتاع بالمشهد هو الذي يمثّل هذه الفئة.

يتكرَّر الأمر كذلك في حلقةٍ أخرى معنونة بـ « يو. اس. اس. كاليستر – USS Callister» وهي تتحدَّث عن مبرمج ومصمم أحد الألعاب الذي يتم استغلاله من شريكه في اللعبة الذي يصبح بعدها المدير الأوَّل. يعيش هذا الرجل حياةً منعزلة ويشعر بأنَّ الجميع يسخر منه وينبذه، ونشاهده طوال الوقت يحدِّق إلى زميلاته في العمل اللواتي يرغب بهن من غير أن يستطيع الوصول إليهن وبزملائه من الرجال أيضًا الذي يبدو أنَّه يحقد عليهم أو يشعر بالغيرة منهم، فترغمه حياته المكلة على خلق عالم داخل لعبته يزج فيه بالأشخاص الذين لا يحبهم عن طريق نُسَخهم الرقمية التي تملك شخصياتهم وأفكارهم وذكرياتهم نفسها ليمارس ساديَّته عليهم وأمراضه النفسيَّة.

متعة النظر:

يجعلنا مفهوم حب النظر نستحضر الكاتبة والمنظّرة السينمائية «لورا مولفي» في ورقتها البحثية «المتعة البصرية والسينما السردية -Visuals Pleasure and Narrative Cinema» التي تنطلق من التحليل النفسيّ في مناقشة فكرة المتعة البصريَّة عند مشاهدة الأفلام وداخل الأفلام نفسها، مع الطريقة التي يقدِّم فيها الإنتاج السينمائي أعماله.

تتحدَّث لورا مولفي عن اللذَّة البصريَّة التي تقدِّمها السينما للمشاهدين فيما يخص المرأة في المقام الأول ليصبح النظر بذلك مصدرًا من مصادر المتعة، ففي السينما التي ينتجها ويتحكَّم بها المجتمع البطرياركي تصبح المرأة هنا التي هي المفعول به؛ الشيء والأداة والصورة التي يراها الرجل الفاعل، إنَّ المرأة الخاملة تُرى والرجل الفعال يَرَى.

تكتب لورا مولفي: «في عالم ينسِّقه اختلال التوازن الجنسي، يتم تقسيم متعة النظر بين الذكر الإيجابي والأنثى السلبية، فالنظرة الذكوريَّة الحاسمة تسقط خيالاتها على المظهر الأنثوي الذي صُمِّم وفقا لها. وتكون النساء في دورهن الاستعراضي التقليدي تحت محط الأنظار والعرض معًا، بمظهرهن الذي تم إعادة برمجته لأجل إحداث تأثير بصري وايروتيكي قوي بحيث يمكن القول أنَّ هذا يوحي في كونهن محل فرجة»(1)

يصبح الرجل مصابًا بحالةٍ من «متعة النظر Scopophilia/Pleasur in Looking» أي النظر إلى شخص أو شيء ما بوصفه موضوعًا جنسيًا يُستمتَع بالنظر إليها، ويمكن أن تتحوَّل هذه الممارسة إلى هوس وسلوكات منحرفة. وتخدع السينما المُشاهِد بجعله يصدِّق هذا الوهم الذي يسمح له بالتطفُّل والتلصُّص على العالم الخاص والحياة السريَّة للشخصيات في أفلامها كما تذكر الكاتبة. فتتحوَّل بذلك الشخصية الرئيسية، أي جسده، علاقاته وخصوصياته إلى موضوع مشاهدة للمتفرِّجين ويتمدَّد شخصه بالكامل وأيضًا حياته إلى مجرد مشهد. فهذه اللذَّة البصريَّة تشبع بذلك مكبوتاتهم وتجعلهم يستمتعون بما يرونه.

وتبدو فيها علاقة المتجسِّس مع الشخصيات التي يتجسَّس عليها؛ علاقة منفصلة بسبب وجود جدار أو حاجز بينهما، فالمُشاهِد منفصل عما ومن يشاهده، وليس فاعلًا فيه، كما أنَّ حياته في مأمن وليست متأثِّرة بأيّ مما على الشاشة.

إلا أنَّ حب النظر سواء كان سرًا أم علانية، يشمل كلَّ ما يخص الحياة الإنسانيَّة وليس فقط المرأة، وغني عن الذكر أنَّ حالة اللذة التي يعيشها الجمهور ليست مقيَّدة بالمستوى الجنسي فحسب فنحن نجدها مرتبطة بكل شيء حتى الظواهر العادية التي ليس لها علاقة بالجنس، غير أنَّه في واقعنا الفعلي، نحن لا نتأثَّر بما نراه ونسمعه فحسب، وإنَّما باستطاعتنا لو رغبنا؛ التأثير على ما نراه ولو بنتائج طفيفة أو غير مباشرة.

كيف ننظر

في كتاب الناقد الفني «جون بورجر»«سبل الرؤية -Ways of Seeing» الذي اشترك في كتابته مع كُتَّاب آخرين، نقرأ ما يلي: «الرجل: يفعل، أما المرأة فتظهر. الرجل: ينظر إلى المرأة، أما المرأة فترى نفسها يُنظَر إليها»(2)

إنَّ الرجل الذي يتصرَّف من تلقاء نفسه ويفعل ما يحلو له هو المشاهِد الذي يختار موضوع تأمُّله، أما المرأة فيمكننا تحويلها إلى الممثِّل أو الآخر الذي ننظر إليه في العالم الواقعي دون أدنى شعور بالخوف وتأنيب الضمير في معظم الأوقات.

يكتب بورجر «نحن نرى ما ننظر إليه، فأن ننظر هو فعل نختاره»(3)

إنَّنا نختار مسبقًا الشيء أو الشخص الذي نشاهده حتى نُرضِي رغباتنا، ويمكننا اختيار الموضوع الذي نركِّز عليه نظرنا حين يتوافق مع أفكارنا ومُتعَنا الخاصة ومصالحنا الشخصيَّة. يكتب مرة أخرى «الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء متأثِّرة بما نعرفه أو نعتقده» (4)

فعلى سبيل التوضيح، قد نتفق نسبيًا على أنَّ الرجل الذي ينجذب جنسيًا إلى النساء ويتأثَّر بهن بسهولة، يمكنه اختيار تجنّب النظر إليهن لأسباب يراها تناسبه، أو بوسعه وعلى عكس الحالة الأولى النظر إليهن -أكثر من من غيره- وإشباع رغبته النهمة، سواء من يصادفهن في الواقع أم على شاشات التلفاز واللوحات والإعلانات، زِد على ذلك أنَّ طريقة رؤيته تتأثَّر بتصوّراته عن المرأة، فالرجل الذي يعادي النساء، بإمكانه وصف الفتاة التي يختارها للنظر والتحديق بأنَّها مفتقدة للأخلاق، إذا ما بدر منها أي سلوك ترجمه هذا الأخير حسب ما يؤمن أنَّه كذلك. فعلى سبيل المثال إنَّ أي امرأة ترتدي ثيابًا مختلفة عن ما يريده الرجعي هي امرأة عارية بالنسبة له رغم ارتدائها الثياب بالفعل. وأيّ امرأة تعبِّر عن غضبها أو فرحها هي مسترجلة وهكذا.

في هذه الحالة أنتَ لا تنظر إلى غيرك فحسب وإنَّما إلى نفسك بسبب إقحام تصوُّراتك الشخصية إلى دائرة الآخر، ما يؤزِّم الوضع ويضاعفه أكثر فيغلق ربما كل باب للتواصل والتفاهم بسبب غياب ما يمكن أن ندعوه «النظرة العادية» إذا جازت التسمية.

في جانب آخر يمكن أيضًا أن نجعل اللذَّة البصريَّة سطحيَّة بحيث تكاد تختفي فيها حتى تصوّراتنا واعتقاداتنا في ما نراه، بل صورٌ وأصوات حسيَّة تخاطب أكثر ملكاتنا سذاجةً أو قسوة، وتقوم بفكِّ وثاق مكبوتاتنا أو للترفيه عنا بعد يوم شاق، وبوسعنا كذلك تمضية الوقت مع أصدقائنا مجرِّبين جميعًا متعة النظر معًا في وقتٍ واحد. يمكننا استحضار فقرة الحوادث المضحكة التي اعتاد الناس منذ وقت ليس ببعيدٍ على قضاء وقتهم معها ومشاهدة مجرَّد أشخاص عاديين يركضون ويسقطون، أو يقومون بأفعالٍ معيَّنة فيتفاجئون بحدوث ما لا يمكن التنبؤ به.

إنَّ أي حادثة مسجَّلة تبث إلينا عبر وسائل الإعلام الترفيهيَّة أو المتوفرة على مواقع التواصل عن هؤلاء الأفراد، تجعلهم يبدون بمنظر الحمقى، أما نحن فنضحك ونستمتع ونأخذ الأمر بشكل ساخر رغم أنَّ ما حصل يمكن أنَّه قد ألحق الأذى بأولئك الأشخاص أو تسبَّب بموتهم، فالضحك على الموتى بات منتشرًا اليوم في مجتمع الصورة.

أحيانًا يحدثُ أن نضحك على المواقف المحرجة التي تواجه الأشخاص في الحياة الواقعيَّة رغم غياب تقنيات الإعلام في جعل المشهد كوميديّ، ولا تعنينا نظريات الضحك وأسبابها بقدر ما تهمنا مسألة النظر ونتائجها التي بإمكاننا التحكّم فيها واختيارنا لها منذ البداية، لامتلاكنا مسؤولية أخلاقيَّة تحرِّم علينا استغلال هذه المتعة، فهل يوجد فرق كبير بين المبتز الذي ينشر صور غيره الخاصة على العلن وبين من يسارع إلى رؤية تلك الصور بل ونشرها كذلك؟ ألن تصبح تلك الصور أو المقاطع التي يسرِّبها لفضح صاحبها مجرد أشياء من دونِ فائدةٍ إذا تجاهلها المجتمع ولم يعلّق عليها؟.

إنَّنا وللأسف نؤثِّر في حياة أولئك الذين نقرّر أن نتجسّس عليهم أو نشاهدهم على العلن مباشرة، ونساهم في توليد معاناتهم بالقدر ذاته الذي يحقِّق الشخص الذي يسخر منهم ويشتبك معهم.

يقول بورجر أنَّنا نحن الذين نشاهد سنكون أيضًا موضوعات عند آخرين أيضاً.(5) فالنتيجة التي ذكرها ما هي إلَّا ثمنٌ ينبغي أن ندفعه، فنكون عند البعض وفق ذلك نماذجّا في خدمتهم حيث يستمتعون بمشاهدتنا نؤدي أمورًا عادية، متميَّزة أو غريبة وحميميَّة أو واقعين في ورطة أو مشاجرة. ولا تعني متعة النظر بالضرورة الشماتة بسيئي الحظ أو التشبُّث بالنزعة السادية التي تفضّل رؤية الآخر يعاني أكثر مما يفرح، بل تلك الرغبة في الاستمرار بمشاهدتهم لإشباع شيء ما في الداخل.

وإذا كان بورجر يتحدَّث عن المبدأ الذي يعرّف المرء أو يقوم بتصنيفه حسب ما يملكه «أنت ما تملكه»، (6) نعود نحن إلى سقراط الذي تنسب إليه مقولته الشهيرة “«تكلَّم حتى أراك»، فهويتنا أيضًا في مجتمعاتنا المعاصرة تتلخَّص حول ما نحب رؤيته وما نحن متعوِّدين على النظر إليه، فنحنُ ببساطةٍ ما نراه.

مشكلات النظر

على العكسِ من الواقع، فالمشاهدة في عالم السينما ليست مثله، لأنَّنا ندرك في النهاية أنَّه مجرَّد تمثيل، ومع عجزنا على التأثير على مجريات العمل الفني، غير أنَّه من الجهة الأخرى باستطاعة هذا التلقِّي الجمالي التأثير في طرق تفكيرنا ورؤيتنا للعالم سواء اعتبِر الأمر إيجابيًا أم سلبيًا.

إنَّ الأفلام الإباحيَّة مثالٌ جيد، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يناصرون الدراسات النظريَّة والميدانيَّة التي تحاول إثبات تأثيراتها وأعراضها السلبيَّة. ويمكن أيضًا اسقاط حالتنا على ما نشاهده من قصصٍ تلفزيونيَّة وسينمائيَّة ونتأثَّر بنجومها الذين نراهم يشبهوننا أو نجعلهم قدوتنا.

وبالاضافة إلى ما ذُكر، قد تتحوَّل متعة النظر من مثل مراقبة صور النجوم وتحرُّكاتهم داخل أعمالهم كشخصيات أو خارجها؛ إلى التفكير الجنسيّ بشخصيات خيالية موجودة في الكتب والروايات والأفلام أو الرسوم المتحركة، حيث تُعرَف الآن هذه الظاهرة بـ «الجنسانية الخيالية – Fictosexuality» وفيها يشعر المتابع بمشاعر قويَّة وجامحة أو رغبات جنسيَّة موجَّهة نحوهم.(7)

لقد تجاوزت متعة النظر العديد من القيود وتطوَّرت عبر الزمن عبر مستويات عديدة، فمن مراقبة الآخرين ومواقفهم المحرجة أو اليومية، أو التجسُّس على من نشعر اتجاههم بالحب أو البغض إلى اشتهاء ما ننظر إليهم من شخصياتٍ لا وجود لها في الواقع. ومع ذلك لا تعد متعة النظر دائمًا سلوكًا هدَّامًا رغم أنَّه يعدُّ طبيعيًا، لأنَّها يمكن أن تُعتَبر من وجهٍ آخر تصرَّفًا جيدًا وصحيًا مثل مشاهدة اللوحات الفنيَّة والمناظر الطبيعيَّة، ومتابعة الرياضة التي تحمل أوجهًا مختلفة من القيم الأخلاقية.

إنًَ رياضة كرة القدم تبدو أفضل مثال على وجهة نظرنا، فمتابعة اللاعبين وهم يتنافسون على تسديد الكرة إلى شباك المرمى لا يلحق الضرر بأيّ شخص، وهذه الرياضة فضلًا عن ما ذُكِر بكلِّ ما تقدِّمه للمتفرِّجين والمشجِّعين يراها البعض تنفيسًا عن النزعات العنيفة. غير أنَّها قد تؤدي في أحيانٍ كثيرة حسب طبيعة البلد إلى تصرُّفات جنونية أبعد ما تكون عن الترفية والتشجيع الرياضي، فالكاتب والناقد التونسي «كمال الرياحي» يتساءل في يومياته عن حقيقة هذه الرياضة التي أرهقته نفسيًا.

«هل ما زالت الرياضة “البديل عن سفك الدماء” كما يقول بول أوستر وهل ما زالت “أشرف الحروب” كما يقول درويش؟ (…) أضع وردًا على قبر الشاعر الإيطالي مانتاليه الذى صرخ من إبطَيْه: “أحلم بيوم لا يسجِّل فيه أحدٌ هدفًا في العالم كلّه» (8)

وسينجلي الأمر بدقة حين نتذكَّر التصنيف الرياضيّ الذي يقسِّم بعض أنواع الرياضات إلى “الفنون القتاليَّة”. ومع ذلك فيمكن لبعض الرياضات أن تكون بالنسبة لعددٍٍ من الأفراد بديلًا عن شيءٍ ما. وبالعودة لكرة القدم فيجب أن ندرك، قابليتها في إنتاج متفرِّجين ومشاهدين يخلقون عالمهم الخاص والمقدّس المتعلّق بها وبرجالها الذين أصبحوا يشبهون أبطالًا ملحميين أو شخصيات سينمائيَّة ودينيَّة، حيث يؤدي أحيانًا إلى التطرُّف والتعصُّب لأجلهم مع الأعمال التخريبيَّة التي تأتي من متابعة فرقهم في كل مباراة.

يضع الفيلسوف الأخلاقيّ بيتر سينغر احتمالًا حول بعض الحماقات التي تُرتَكب في هذه الرياضة من قبل اللاعبين أو جمهورهم في أنَّ «ثقافة التحزُّب المفرطة قد تغلَّبت على القيم الأخلاقيَّة»(9)

إنَّ كرة القدم رياضة تعرف شهرة واسعة ونشاطًا مكثَّفًا، وهي محلِّية وعالمية، ولديها ارتباط وثيق بالشعوب والوطن كما يحتمل أن تكون دليلّا على وطنيتك وحبك لبلدك من خلال تشجيعك لها. وتتابعها جميع فئات الشعب بأثريائها وفقرائها، بالإضافة إلى عبادة أفضل لاعبيها الذين ينحدرون من أحياء فقيرة أو متوسطة. لكن يبدو أنَّ هناك رياضة أسوأ منها حالًا هي رياضة الملاكمة التي تضعنا في موقف صعبٍ ومعقَّد من أفعالنا الأخلاقيَّة، ذلك لأنَّنا نشترك فيها بطريقة ما عبر مشاهدتها.

وحين تتحدّث الناقدة والنسوية «روزاليندا مايلز» عن النساء اللواتي يقتحمن مضمارها فهي تقول عن الملاكمة بأنَّ الكثير «يعدِّها… متوحشة ومهينة، حتى بالنسبة إلى الملاكمين الذكور» (10)

إنَّ مشاهدة شخصين يتشاجران أو يمارسان حركات قتالية؛ يجعلنا نلتذُّ ونشعر بنفس تلك المتعة التي اعتاد أن يشعر بها المتفرِّج في المدرجات الرومانيَّة وهو يتابع بطلًا يتشاجر مع الحيوانات الضارية، أو رجالّا يتنافسون فيما بينهم على الفوز حتى الموت، فهل مثل تلك الرياضة هي تعويض لنا عن ذلك العنف الذي لم نستطع إخراجه إلى العالم بعد أن قمعنا القانون والسلطة والمجتمع؟ أم هي لعبة تنافسية شيقة تثيرنا وترفع مستويات الأدرينالين لدينا؟

إنَّنا كجنسٍ بشري نستمتع بما نراه في السينما، في مباريات الكرة والأنواع الأخرى من الرياضات، وتأمُّل الطبيعة، ومشاهدة اللوحات الفنيَّة إلى النظر إلى بعضنا البعض. فالنظر ليس خطيئة وإنَّما وظيفة بيولوجيَّة في المقام الأول مثله مثل السمع، والشم والتذوق، لكنه في الوقت نفسه ثقافة وسلوك وطبع يطوِّره وعينا ليغدو عاملّا أساسًا في علاقاتنا مع الآخر وأنفسنا، وهناك من يمتلك فرطًا في الرؤية يجعل منه عادة فتيشية، وطبيعة مَرضية تلتصق به فيصاب بإدمانِ بعض أشكال الصور التي يميل لها.

ولعلّّ الفيلسوف الألماني «فريدريك نيتشه» أحسن تسديد هدفه حين كتَب عن مفهوم يدعى «متعة العمى» أو حرفيا مثلما تعنيه العبارة الألمانية Lust an der Blindheit (11) «شهوة العمى» أو «الرغبة في العمى» وهي متعة بالجهل الفكري أو الوجودي لا الحسي، غير أنَّنا نستطيع ترويضها لنتحدّث عن متعة العمى الفعلي، ونجعل من العميان الموجودين في الإنجيل الذي وصفهم المسيح بأنَّهم «عميان قادة عميان، واذا كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في الحفرة» (12) أفضل من الإنسان سليم العينين. فنحن بإمكاننا أن ننظر إلى ما ومن نريد، لكن ليس كلّ شيء يحتاج أو يستحق ذلك.

المتحف الأسود: Black Museum

تتألَّف الحلقة الأخيرة التي أتت بعنوان «المتحف الأسود – Black museum» من هذا العمل من ثلاث قصص كل واحد منها أكثر رعبًا من الأخرى، تدور القصة الأولى حول طبيبٍ يفشل في إنقاذ العديد من مرضاه، ولأجل ذلك يشارك في تجربة طبيَّة تسمح له عن طريق جهاز إرسال وآخر للاستقبال بالشعور بآلام المرضى وأحاسيسهم لمعرفة أعراضهم بدقَّة في سبيل إنقاذهم. فتتطوَّر تقنيته متجاوزةً وظيفتها التي ابتكرت لأجلها لتصير وسيلة متعة بالنسبة له، فاساءته استخدامها يصل إلى حدِّ إدمانه الألم وتلذُّذه به، ويتفاقم الأمر حين يرتبط بمريضٍ يتوفى أثناء اتصاله العصبي به. ولا تعود المشكلة مجرَّد إدمان للألم فحسب وإنَّما رغبةٌ وتوقٌ إلى الشعور بـ «الخوف» الذين يشعر به الإنسان.

إنَّه تطفُّلٌ من نوع آخر يخص الإحساس والجسد، ويصل دخول تجربة الموت وهذا ما لا تقبله طبيعتنا الجسديَّة والعقليَّة لينتهي الأمر بالطبيب في حالةٍ من حالات الهوس والجنون والدخول بعدها في غيبوبة.

أما القصة الثانية فتبدو مزعجة ومنفرة من الأولى حيث تصوّر لنا حياة عائلة صغيرة محطَّمة، عن طريق حادث يتسبَّب بدخول الأم في غيبوبة. غير أنَّه بعد سنوات تنجح مجموعة من العلماء في نقل وعيها إلى مساحة فارغة في دماغ زوجها بموافقة الاثنين حتى تستطيع العيش معه فتشاركه الحياة وترى ما يقرأه وتشعر بما يشعر به. تصبح الزوجة في دماغ الزوج ليتسنى لها أيضًا الكلام معه داخل رأسه.

مع مرور الأيام تغدو الزوجة بمنزلة الرقيب المزعج والجاسوس الذي يراقب الزوج ويعلِّق على أفعاله كل مرة، من دون القدرة على التحكَّم أو السيطرة على تصرُّفاته وعاداته الغذائيَّة والصحيَّة وكيف يقوم بتربية ابنهما. ما يجعل الزوج في النهاية وفي خطوة غير أخلاقيَّة تتم دون استشارتها ينقل وعيها داخل «دمية قرد» ويمنحها لابنهما الصغير.

هنا تفقد الزوجة تواصلها مع زوجها وتتحوَّل إلى مجرَّد متفرِّجة صامتة بينما نجدها في الوقت ذاته تعيش حياتها الرتيبة. وتستمر معاناتها داخل هذه الدمية التي احتُجِزت بعد ذلك داخل المتحف الأسود ليراها غيرها ويتلصّصون عليها، وهي ساكنة لا تستطيع القيام بأي شيء فكل ما تفعله هو «رؤيتهم» وهم يشاهدونها في دائرة من العذابٍ الأبدي التي أرغِِمت عليه.

تلك كانت القصة الثانية أما الثالثة والأخيرة فتتناول أحداثها حياة سجين اتُهِم بارتكاب جريمة قتل من دون دلائل كافية، ولكي يوفِّر لعائلته بعد إعدامه الحياة الجيدة يقرّر في تجربة علمية منح ذاته الرقميَّة أي وعيه بعد موته إلى أحد العلماء وهو العالِم نفسه في كلِّ القصص الثلاث.

بعد وفاة هذا الأخير، يجد نفسه فجأةً وقد رجع إلى الحياة بطريقةٍ ما، كما أصبح محتجز داخل المتحف الأسود مثلما كان من قبل بكل إدراكه وذكرياته ووعيه، باستثناء حالته الجسديَّة التي تكون في حالة شبحيَّة.

يراقب هذا الشخص زُوَّار المتحف الذين يتردَّدون عليه للتلذُّذ برؤيته ويصبح بذلك بمثابة المشاهِد والمشَاهَد معا. إلَّا أنَّ الموضوع لا ينتهي هنا، لأنَّ الغرض من وجوده في هذا المكان هو محاكاة أو تنفيذ حكم الإعدام الكهربائي عليه من قبل أي زائر مع قدرته على الشعور بالألم. هنا يشارك الزوار ليس في الاستمتاع به فحسب ولكن في جعله يتألَّم.

إنَّها حلقة نفسية بامتياز غير أنَّها تجربة مريعة يمكن أن نحظى بها خلال المشاهدة، وهي مثل باقي الحلقات قد تطرح أسئلة وتلقي بمخاوف عديدة على متابعي العمل تمسُّ أجسادهم خلال الحياة وبعد الموت، بالإضافة إلى شرِّ الآخر الذي يعيش معنا من دون معرفتنا بنواياه والأفعال التي بوسعه اقترافها بحقنا.

الدب الأبيض White Bear

«الدب الأبيض – white bear» حلقة أخرى صادمة من الموسم الثاني تنذر بمعضلة أخلاقيَّة. حيث تُفتَح أحداثها باستيقاظِ امرأةٍ فاقدة لوعيها في غرفة بأحد المنازل المجهولة. فمجرد خروجها من المكان حتى تقابل عدة أشخاص يحدّقون بها في الطريق ويراقبونها من نوافذ منازلهم ويقومون بتصويرها، إنَّها في هذا الوضع المريب محض صورة متحرِّكة لا تُرَى فحسب وإنَّما تُهَاجَم كذلك من قبل أشخاص مقنَّعين.

تركض إحدى الفتيات نحو المرأة وتنقذها من حادثة كادت تودي بحياتها، غير أنَّ مطاردتها تستمر، وخلال هروبها مع الفتاة تكتشف حقيقة غير متوقَّعة فكلّ هذه الملاحقات وهؤلاء الأشخاص بما في ذلك الفتاة التي تساعدها هم في الواقع مجرد ممثِّلين باستثناء الشخصية الأساسية في الحلقة التي تدعى فيكتوريا وهي المرأة ذاتها. هنا تتملَّك المشاهدَ الصدمة نفسها التي وقعت فيها هذه الأخيرة فحتى هو قد ضُحِك عليه. وما حصل ما هي إلَّا تمثيليَّة هي من وجهٍ آخر عقابٌ لهذه الشخصية بعد أن تم اتهامها بمشاركتها في قتل طفلة صغيرة.

ترجع فيكتوريا إلى المكان السابق ذاته الذي رأيناها فيه لأوَّلِ مرة مع صرخات وشتائم الناس الذين يلاحقونها بعيونهم الكارهة، ليعاد كل ما حدث من قبل، وضعها في ذلك المكان، وافقادها لذاكرتها، وملاحقتها ثم هروبها. وقد حدث كل ما ذُكِر داخل متنزه يدعى «الدب الأبيض للعدالة» الذي أصبح وجهة الأفراد والعائلات، لينخرطوا في هذه التمثيليَّة المؤلمة، ويحظوا بوقت ممتع واستثنائي في مَشاهَد تجعلهم وكأنَّهم داخل سيرك قديم يستغِّل الأفراد المشوَّهين والمصابين بأمراض أخلاقيَّة.

وتثير تلك الأحداث تساؤلات ومشكلات أخلاقيَّة حول إذا ما كانت معاقبة الأشخاص على هذا النحو رغم اجرامهم يعدّ أمرا أخلاقيًا أو مناسبًا على الأقل أم العكس من ذلك.

ناهيك عن أنَّ هذه المرأة التي وُصِفت بالشريرة والساحرة، قد ادعَّت في محاكمتها اجبارها من قبل خطيبها على تصوير حادثة قتله للطفلة، ومع ذلك فإنَّها نفضل في اقناع لجنة المحلفين والقضاة ببراءتها بل حتى أنَّهم شتموها بأوصاف لا تختلف عن ما وصفها بها الجمهور الغاضب.

إنَّه تكرار شيطاني مريع يعود بنا إلى فريدريك نيتشه الذي كتب يومًا: ماذا لو أنَّ شيطانا تسلَّل ذات يوم أو ذات ليلة إلى عزلتك الأكثر وحدة وقال لك: هذه الحياة، كما تعيشها اليوم وكما عشتها دوما، سيكون عليك أن تعيشها ثانية وعددا لا يحصى من المرات، ولن يكون هناك من جديد فيها، بل إنَّ كل ألم وكلّ لذة، وكلّ خاطرة وزفرة، وكل صغيرة وكبيرة من حياتك هذه ستعود إليك حتما، والكلّ وفقا لنفس النسق، ولنفس نظام التتابع والتتالي -وهذا العنكبوت أيضا، وضوء القمر المتسلل بين الأشجار، وكذلك هذه اللحظة وأنا أيضا. إنَّ الساعة الرملية للوجود تظلّ تُقلَب ويعاد قلبها بصفة دائمة- وأنت معها، حبّة صغيرة داخل الرمل!” ألن تقع على الأرض مصّرا بأسنانك وأنت تلعن ذلك الشيطان الذي قد خاطبك هكذا؟ أم تُراك عرفت في حياتك لحظة هائلة، كان يمكنك أن تجيبه: أنت إله، وأنا لم أسمع في حياتي كلها كلاما أكثر قدسية من هذا؟» (13)

إنَّ إعادة أيام القاتلة المدعوّة فيكتوريا هي مجرَّد آلام فقط من دون متعٍ، وربما ستكون إجابتها لشيطان نيتشه واضحةً حين نراها في النهاية تطلب منهم قتلها عوض تعذيبها كلّ يوم، وهو الطلب ذاته الذي تطلبه كل ليلة مثلما يذكر جلادها!. ولا شكَّ أنَّ تنفيذ مثل ذلك العقاب سيبدو للبعض ممارسة وحشيَّة وساديَّة لا علاقة لها بالعدالة، كما سيظهر هؤلاء المتجسّسين والممثِّلين بمنظر قاسٍ لا يختلف عن أيّ مجرم؟ وتقوم هذه الحلقة من العمل بإظهار بعض الثغرات في تنفيذ العدالة، كما يشبه موضوعها مسألةَ حكم الإعدام فإلى حدِّ اليوم نشهد استمرار الجدل حوله.

في قصة فيكتوريا يصبح عقاب المجرمين وسيلة الفرد للاستمتاع برؤيته في مشهد يذكِّرنا ببعض النساء الفرنسيات اللواتي كنَّ يُطلَق عليهن لقب «الحائكات»، فقد تعوَّدن مثلما يشاع عنهن على الجلوس قرب المقصلة في وقت تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، يتابعن التنفيذ ويحِكْن الثياب أيضا. غير أنَّ من يراقبون فيكتوريا هنا هم أكثر رعبًا من أولئك النسوة الفرنسيات، لأنّهم أعضاء داخل مسرحيَّة ومنظومة عقابٍ مشكوك في نواياها، وبذلك فهم أقرب إلى المجرمين.

إنَّ الكثير من القوانين في العالم تقوم برسم دائرة شائكة حول الأشخاص الذين يكونون شهودًا أو حضورًا في جريمةٍ أو جنحة ما من دون التبليغ عنها، وهم بهذا الفعل مشاركين فيها. فأحيانا النظر إلى أشياء ما ومواصلة فعل ذلك من دون الاعتراض، حتى لو اعتبِر عقابًا لأحدهم ينفذِّه العامة لا السلطات؛ هي تهمة قد تقودك إلى السجن، وهذا ما لم يحدث في هذه الحلقة.

خاتمة

لا ينجح المسلسل فحسب بجعل شخصياته تصاب بحالةٍ من الاستمتاع أو الإدمان على رؤية الآخرين والتجسُّس عليهم فقط، بل في جعل المشاهدين يصابون بالنشوة من قصص كل حلقة وأفعال الشخصيات، مع حياتهم التي تحتوي على أكثر الأشياء حميميّة وإثارة للفضول، كانوا رجالًا أو نساءً، كبارًا وصغارًا ومجتمعًا وحكومةً.

إنَّها متعة استطاع فيها هذا العمل ايصالها إلينا مع كثير من التوتُّر والإثارة والرعب، من دون صرف النظر عن يشجعِّنا على اعادة التفكير في مختلف القضايا الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة التي تناولها أو نفكّر في مواضيع جديدة لم يسبق لها أن اعترضتنا.

إنَّ قراءة الروايات الخياليَّة أو المرعبة، أو قراءة كتب فلسفة الأخلاق العمليَّة، ليس كمشاهدة أفلام تجسِّدها صوتًا وصورةً. الحديث مع غيرنا على الهاتف أو رؤية بعضنا البعض على شاشات التلفاز ليس كرؤيتهم وجهًا لوجه. فالنظر إلى العالم يجعلنا في صدام معه أيضا ويقوم بتشكيله مجددا، ولأجل هذا، علينا أن نعي كيفية استخدامنا لبصرنا وأفكارنا حين ننظر إلى الآخر أو نشاهد ما يُعرَض لنا.

———————————————–

- مراجع:

- 1 – Laura Mulvey. Visual Pleasure And Narrative Cinema,1973, First Published in 1975.

- يمكن قراءة المقال من هنا: https://cutt.ly/MXdMRbD

- 2 – John Berger, Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb and Richard Hollis. Ways of Seeing. British Brodcasting Corporation and Penguin Books, 1972, London p.47.

- 3 – Ibid p.8.

- 4 – Loc.cit

- 5 – Ibid p.9.

- 6 – Ibid p.139.

- 7 – https://cutt.ly/8Xd1F6P

- 8 – كمال الرياحي، واحد صفر للقتيل، المتوسط، الطبعة الأولى 2018، ص203.

- 9 – بيتر سينغر، أخلاقيات عالمنا الواقعي، ترجمة أحمد رضا، الرافدين، الطبعة الأولى 2020، ص395.

- 10 – روزاليندا مايلز، تاريخ العالم كما روته النساء، ترجمة د.رشا صادق، المدى، الطبعة الأولى 2021، ص22.

- 11 – فريدريك نيتشه، العلم المرح، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل، الطبعة الأولى 2017، ص220.

- يمكن الرجوع إلى العلم المرح باللغة الألمانية أيضا, اللغة الأم للمؤلف: Die fröhliche Wissenschaft, (La gaya Scienza).

- 12 – إنجيل متى [14:15].

- 13 – العلم المرح، مرجع سابق، ص 266.

إعلان