أعظم استعراض فوق الأرض: أدلة نظرية التطور لريتشارد دوكنز- قراءة تبسيطية .

كم أسالتْ من حبرٍ، وأثارت من فكرٍ، ونشَّطت من بحثٍ، ورفعت من شأنٍ عند قوم، وفي المقابل: كم شقتْ من صفٍ، وغبَّشتْ من فهمٍ، وكفَّرت من شخصٍ، وأحمتْ من لغطٍ، وأُدخلتْ في ملاحج ومضايق، لا هم من مقاصدها، ولا هي من المتعلقات بهم، عند آخرين، كم أسهم فيها من عالم وفاهم، تطويرًا وتدقيقًا ونقدًا، وكم من أنْفِ جاهلٍ أُقحِم في أمرها، رفضًا ونقضًا، عن تعنت وبعيد سوء فهم، بل إن فُهُوم الناس بشأنها ما سَقِمَت، إلا عندما اقتحم حرمتها الأدعياء، وتَسَوّرَ محرابها الدخلاء، وأصبحت حرفةً لمن لا طموح له ولا رجاء، ومهنةَ من لا علم له ولا ذكاء، وسُلَّمًا للتزلف والتسلق بلا حياء، فكم من فجِّ علْمٍ فيها مُلئ بجهل هؤلاء، وكم من تزوير وانتحال قد دسَّهُ عنها الأشقياء، إنها نظرية التطور في النشوء والإرتقاء.

فكما هو شأن أي علم أو فكر مستحدث وجديد، يتفرق فيه الناس بين مُستَقبل ومُستدبر، و أحيانًا بين مُستشير ومُستنيب لآخرين كي يبسطوا له الفهم، أو يُعَوَّصوه عنه. عكس ذلك ما تقصده هذه القراءة، إنما البسط والعرض مرادها، حسب مستوى فهم وقَدر اطِّلاع صاحبها طبعًا، وقد اخترنا لهذا العرض أكثر الكتب تفصيلًا في بابه، وأوسعهم جمعًا للحجج والدلائل في قضيته، وهو كتاب: “أعظم استعراض فوق الأرض – أدلة نظرية التطور”، في جزءه الأول، الذي قال عنه “فليب كيتشر Philip Kitcher” أستاذ فلسفة العلوم في جامعة كولومبيا، أنه أفضل كتاب في تفسير آليات التطور (1)، كما وصفه “مارك كيتشر Mark Fisher” -وهو باحثٌ أكاديمي في جامعة لندن، وواحدٌ من أبرز المشتغلين في إنجلترا بتبسيط العلوم- بأنه كتاب تنويري، يُزيل الكثير من سوء الفهم حول النظرية (2).

الكتاب كما هو معلوم يعود لـ”ريتشارد دوكنز” وهو أشهر من نار على علم، فهو عالم أحياء إنجليزي، ولد في 26 مارس 1941 في كينيا، وما زال عمره وافيًا، درس في جامعة أوكسفورد على يد كبار علماء التخصص، منهم من كان حاملًا لجائزة نوبل كـ”نيكولاس تينبرغن”، اشتغل دوكنز كأستاذ محاضر لكرسي علم الأحياء في عدة جامعات كأوكسفورد و كاليفورنيا، ثم بعد تخصيص كرسي لنشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم للجمهور في جامعة أوكسفورد، شغلَ خطة الأستاذية في هذا الكرسي من سنة 1995 حتى 2008م. للرجل من الكتب والدراسات العلمية الكثير، أشهرها: الجين الأناني (1976)- صانع الساعات الأعمى (1986)- سحر الواقع: كيف نعرف ما هو الحقيقي فعلاً (2011)، وغيرها.

من ناحية مورفولوجيا الكتاب، فإن الجزء الأول منه يتوزع على: مقدمة، وسبعة فصول، وملحق. امتد إلى 312 صفحة، وهو الذي هذه المراجعة معنية به، أما الجزء الثاني فهو حصيلة اجتماع ستة فصول، دُبِّجت في 331 صفحة. تجدر الإشارة أننا نعتمد هنا على ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، التي نشرت عن المركز القومي للترجمة سنة 2014. كما يعز عنا البوح بأن لا تخطئة ولا تصويب الدلائل التي بثها دوكنز في كتابه هذا هدف هذه المراجعة، وإنما تحركها “الرغبة في الفهم” قبل اتخاذ موقف على هذه الجهة أو تلك، ذلك دون قمعٍ لرأينا ولا كبحٍ لميلنا، إذا تراءت لنا صحة حجةٍ على حجةٍ أو دليلٍ على دليلٍ.

في المقدمة يشير دوكنز بأن ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب إنما هو أمران: أولهما أن سوء فهم ضخم قد ورد ويرد باستمرار على النظرية من غير المتخصصين، كالخلقيين ودعاة التصميم الذكي (3)، أما ثانيهما فإن الرجل قد لاحظ أن حقل البيولوجيا -على كثرة علمائه- لم يَجْرُس في ذهن أحد باحثيه أن يُصنف كتابا يجمع فيه ما تفرق من أدلة نظرية التطور في كتب ودوريات هذا العلم، وهو ما مثَّل -بالنسبة إليه- فجوة خطيرة طمحت به همته إلى سدها عبر هذا الكتاب، الذي نشر سنة 2009 وهو توقيت له دلالة خاصة، حيث إن هذه سنة تشير إلى مرور 200 سنة على وفاة تشارلز داروين، كما تمثل السنة 150 بعد نشر “أصل الأنواع” الكتاب العمدة في العمارة السامقة للنظرية (4).

في الفصل الأول من الكتاب، يُحاجِج دوكنز من يسميهم بـ”منكري التاريخ History-deniers”، وهم الجماعة الذين يجحدون التطور وينكرون وجاهتَهُ، وقدرتَهُ العلمية على التفسير، وأشهر دعاوي هذه الجماعة هو نسبة التطور إلى كونه مجرد نظرية لا حقيقة علمية، إذا كان ذلك كذلك فإن تفسيرات أخرى -قد تكون غير علمية- جائز وصفها كذلك بأنها نظرية، وبالتالي تتساوى مع التطور في الحُجِية، و هناك من يتجاسر ويقول تساويه حتى في العِلمية، وبالتالي لا يجب أن يحتكر التطور تفسير أصل الإنسان، كما لا يجب أن يُدرَّس لوحده في المدارس والجامعات، بل قمين بأي نظام تعليمي أن يُدَرِّس إلى جوار التطور كلًا من نظرية الخلق، والتكوين، و التصميم الذكي. باعتبارهم كلهم نظريات ظنية ترجيحية ليست من الحقيقة الناجزة في شيء(5)، وهو مذهب عبيط في نظر دوكنز، ذلك حسبه أن لا تفسير علمي في يد البشرية حول أصل ونشأة الكائنات الحية، سوى نظرية التطور، غيرها إنما هو عقيدة دينية وليس نظرية علمية.

إعلان

رغم أن دوكنز يعترف بأن رجال الدين المسيحيين في بريطانيا قد أصبحوا أكثر فأكثر تقبلًا لنظرية التطور، إلى حد أنه كتب مقالًا مشتركًا مع اللورد هاريس وهو أسقف سابق في أكسفورد، قال فيه هذا الأخير: “لا يوجد الآن أي خلافٍ حول ذلك، التطور حقيقة، ومن وجهة النظر المسيحية، فإنه أحد أعظم أعمال الرب” (6)، رغم ذلك فإن عامة الناس لا يسمعون عادة هذه التصريحات لرموز الشيء الذي يأسسون عليه معارضتهم للتطور وهو الدين، وبذلك يستمرون في غيِّهم، كالاعتقاد بأن التطور مجرد نظرية، إذ لا يعسر على فيلسوف أو عالم كشف فساد مفهوم النظرية عند من يحتج هذا الاحتجاج، الذي يرى بأن النظرية مجرد تخمين أو تفسير ظني لظواهر غير ثابت حدوثها في الواقع (7)، وهو ما يعبر عن فهم سقيم لما تعني النظرية، فهذه الأخيرة باختصار تعني: “التفسير العلمي لظواهر متنوعة، المدعوم بمجموعة من الأدلة العلمية على رأسها الملاحظة والتجريب” (8)، ونفس ركب الفهم يسير فيه دوكنز بقوله: “النظرية تعني خطة أو منظومة من الأفكار أو الإفادات التى تُتَخَذ كشرح أو تفسير لمجموعة من الحقائق أو الظواهر، باعتبارها فرض قد تأكد وثبت بالملاحظة أو التجربة” (9)، وما أبعد الشقة بين التعريف الإبستيمولوجي للنظرية الذي يجيد فهمه العلماء، ويعسر فهمه على غيرهم من غير المتخصصين، خصوصًا ممن تحركهم العاطفة الميتافيزيقية أكثر مما تحركهم إرادة الفهم الإبستيمولوجي.

هكذا فإن التطور ليس تخمينًا أو تأويلًا ظنيًا، وإنما هو مجموعة من التفسيرات العلمية التي تتثبت باستمرار عن طريق الملاحظة العينية والتجريب، والمقارنة، ما إن يُقوِّم المتلقي فهمه للنظرية في هذا الاتجاه حتى تتقوم نظرته إلى ما يمكن أن يكون نظرية التطور، التي حسب دوكنز هي التفسير الوحيد الذي تدعمه أدلة تجريبية، أما غيره فمجرد ادعاءات غير قابلة للتجريب أصلًا، بل غير قابلة حتى للضحد، و كما هو معلوم فإن أي نظرية لا تفترض أن بعض عناصر تفسيرها خاطئ فإنها حسب “كارل بوبر” خارج دائرة العلم، وهو شأن ما يسميه منكروا التاريخ بنظرية الخلق أو التكوين، أو التصميم الذكي الذي لم يقر علميته إطلاقًا المجتمع العلمي (10).

وإن قال قائل: إن ذلك يصدق على نظرية التطور أيضًا، ألا يدعي مناصروها من العلماء أنها حقيقة علمية لا تقبل النقاش! لقلنا له: بلى، غير أن الفرق قائم بين التطور كواقعة طبيعية والتطور كنظرية أي كتفسير لهذه الواقعة أو الظاهرة، بمعنى قد يُوقف على خطأ في تفسير الواقعة، غير أن ذلك لا ينكر وجود هذه الأخيرة، ولنضرب لك مثالًا: الأرض تدور حول الشمس وهو ما أثبته العلم منذ نيكولاس كوبرنيكوس، إن ذلك لهو واقعة حقيقية وظاهرة طبيعية لا يتطرق الشك إلى وجودها الفعلي، يجوز أن يخطأ باحث في تفسير عنصر من هذه الظاهرة، لكن ذلك لا يمكن أن يعني أن هذه الواقعة لا توجد في الطبيعة. لذلك فإن العلماء التطوريين يقبلون بافتراض وجود بعض الأخطاء في التطور كنظرية، يقول دوكنز بصريح العبارة: “إن نظرية التطور قابلة للتفنيد، وهذا ما يجعل منها نظرية علمية” (11)، بل يقول: “بالنسبة إلى داروين كان الانتخاب الطبيعي افتراضًا، قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ، وكان يرى الشيء نفسه حتى بالنسبة للتطور” (12)، غير أنهم من جهة أخرى يرفضون أن يكون التطور ساقطًا كظاهرةٍ طبيعيةٍ.

بالتالي حينما يصرح عالم بأن التطور حقيقة علمية، إنما يجب حمل هذا التصريح على الوجه الذي يعني: أن التطور ظاهرة طبيعية تَثبَّت العلم من وجودها الفعلي في الطبيعة، على النحو الذي أُثبتت معه الجاذبية وكروية الأرض، و كون الأرض جزءً من درب التبانة إلخ…، وليس حمل هذا القول على الوجه الذي يفيد أن التطور كنظرية كل تفسيراتها معصومة، سوى تجاوزًا يفتقر إلى الدقة، وقد اقتبسنا لك موقف أشهر المدافعين عنها بما ينفي عكس ذلك.

نقيض ذلك تمامًا ما يسقط فيه نفاة التطور، فإنهم ينزلقون إلى إنكار التطور كظاهرة طبيعية، إن ثبت لهم -توهمًا- ضعف تفسير أحد عناصر هذه الظاهرة من طرف النظرية، متناسين أن فرقًا قائمًا بين الظاهرة من جهة والنظرية التي تفسرها من جهة أخرى. فرضًا لو ثبت بطلان أحد تفسيرات النظرية فإن ذلك لا يعني عدم وجود الظاهرة التي تحاول تفسيرها هذه النظرية، فلو صرنا إلى الوقوف على خطأ تفسير كيفية دوران الأرض حول الشمس، فإن ذلك لا يعني بأي حال أن الأرض لا تدور أبدًا حول الشمس، وقس على ذلك أمر التطور كواقعة طبيعية، وكذا كنظرية، فأن يقال: “إن حجةً أو دليلًا من أدلة التطور -كنظرية- ضعيف، إذن فالتطور لا يوجد في الواقع الطبيعي كظاهرة”، لهو قول يضارع الإقرار بأنه: “بما أن أحد حجج عمل الأوكسيجين في الجسم له قدرة تفسيرية ضعيفة؛ إذن فإن الأوكسيجين غير موجود”، هل بعد هذا الفساد في التفكير فساد!

فأن يأتي شخص كائنًا من كان -كما هو حال الخلقيين في العالم الإسلامي كإياد قنيبي- و يدعي سقوط التطور كقانون طبيعي من حيث تبيان سقوط بعض تفسيرات النظرية، إنما الخطب في سُخف حجته غير يسير.

في الفصول الثلاثة بعد الأول، حاول دوكنز تبسيط الآلية الأساس في عملية التطور، وهي “الانتخاب” بأنواعه الثلاث: الطبيعي، الجنسي، ثم الاصطناعي. في هذه الفصول الثلاث قد استغرق دوكنز في الإتيان بالتجارب والحالات الطبيعية المؤكدة لحصول الانتخاب من الطرق التي أتينا على ذكرها، دفعًا لكل أنواع الالتباس التي تثيرها هذه الآلية، ونظرًا لكثرتها يستحيل جمعها في مراجعة، لذلك فإنَّا مقتصرون على بسط أهم حالات الانتخاب وأبرز التجارب بشأنه.

من أين جاءت فكرة الانتخاب الطبيعي؟

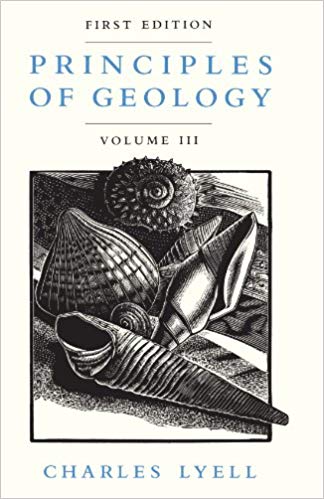

عرف القرن 19م أعظم علماء الأحياء على الإطلاق، كان الجيولوجي الإنجليزي السير”تشارلز لايل Charles Lyell” -بدون شك- واحدًا منهم، إن مبدأ التطور قد استلهمه “تشارلز داروين Charles Darwin” من لايل هذا، حيث استفاد منه كثيرًا إلى درجة أن أحد كتاب سيرة داروين يقول: “لولا لايل لما وُجِد داروين” (13)، بل كان داروين أكثر توسعًا في تطبيق مبادئ لايل على الطبيعة والكائنات الحية من هذا الأخير (14)، كان تشارلز لايل مستغربًا من مورفولوجيا الكوكب، وتقسيمات قاراته، وجباله، وهضابه، ومحيطاته. فاعتبر أن كل هذه المكونات لم توجد في التاريخ بل تشكلت تدريجيًا عبر مختلف مراحله، أي أن مثلًا جبال الأنديز لم تكن موجودة في فترة من التاريخ، غير أنها ظهرت بشكل متأخر زمانيًا، ذلك ما يدل على أن الجبال ليست عناصر جيولوجية ثابتة وإنما تتشكل باستمرار، حيث ما يعتبر اليوم جبلًا قد يصبح غدًا هضبة، و ما كان سهلًا قد يصبح جبلًا شاهقًا، كل هذا عند لايل كان يرتبط بشكل جذري بنمط حياة وتنوع الكائنات الطبيعية، حيث نشر الرجل مابين سنة 1830 و 1833م دراساته في 3 مجلدات تحت عنوان “مبادئ الجيولوجيا Principe of Geology”، وكان داروين من أوائل قرائه، حيث عكف على قراءة كتاب لايل -كما وصف- بنهمٍ، وهو في رحلته على سفينة Beagle البيغل (15).

بإلهام من أفكار لايل في الجيولوجيا سوف ينقل داروين أفكاره إلى البيولوجيا، حيث أدرك داروين بأنه مثلما تكونت سمات العالم غير العضوي -الجبال مثلًا- بواسطة التَّشكل المستمر، فإن بالمثل العالم العضوي خاضع إلى نفس المبدأ، حيث إن التنوع الحاصل في الأنواع مَرجعُهُ إلى حدوث تطور مستمر في الأنواع القديمة، ينتج عنه أنواع جديدة لم تكن موجودة في التاريخ الطبيعي، يحصل ذلك من خلال مراكمة صفات نافعة للنوع وترك صفات لا فائدة منها، إذ مع مرور الزمن تصل صيرورة مراكمة الصفات النافعة إلى تشكيل كائنٍ جديدٍ كليًا، ذلك ما يسميه داروين بـ”Natural selection الانتقاء الطبيعي” (16)، التي خضعت له كل الأنواع بما في ذلك الإنسان، ستغير فكرة دارويين هذه ليس فقط تحليلات علم الأحياء بل ستغير الفكر البشري العلمي والفلسفي بشكل جذري.

يشير داروين إلى أن مصطلحه هذا، قد تعرض في فهمه إلى الكثير من التعسف من طرف القراء في عصره، و يلاحظ دوكنز أن سوء الفهم يتطور ولا يتراجع بهذا الشأن، دفعًا للاضطراب يُفسِّر داروين الانتقاء الطبيعي كالتالي: “إذا حدثت تمايزات مفيدة لأي كائن عضوى؛ فإن ما سوف يحدث بالتأكيد أن الأفراد التي سوف تتميز بهذا الشكل سوف تكون لديها أفضل فرصة لكي يتم الاحتفاظ بها في أثناء التنازع من أجل الحياة، ونتيجة لهذا المبدأ القوي الخاص بالوراثة -عن طريق التكاثر- فإن هذه الكائنات هي التي سوف تميل إلى إنتاج ذرية متميزة بنفس الطريقة، هذا المبدأ الخاص بالحفاظ، هو ما أسميه الانتقاء الطبيعي، وهو يؤدي إلى تحسين كل كائن فيما يتعلق بظروف حياته العضوية وغير العضوية” (17).

إذا أردنا تبسيط ذلك لقلنا: إن الكائنات الطبيعية بلغة داروين تحمل صفات، وبلغة دوكنز الدقيقة تحمل “مستودعًا جينيًا” (18)، والحقيقة أن الصفات مرتبطة عضويًا بالجينات التي تحملها المادة الوراثية لكل كائن حي، يتعرض هذا المستودع الجيني إلى تغيرات تطرأ تحت تأثير عوامل طبيعية كالانتخاب الطبيعي، أو الصناعي، أو الجنسي، أو عن طريق الطفرات. ذلك تبعًا لطبيعة البيئة التي يعيش فيها الكائن، فهذا الأخير ليس له إلا أن يسعى في تحقيق التكيف مع خصوصية وسطه الطبيعي، وإلا انسحبت عنه موجة الانقراض، هذا التكيف ينتخب الصفات الأكثر توافقًا مع بيئة الكائن، ويطرح الأقل توافقًا، مع التكاثر تأتي ذرية هذا الكائن ومستودعها الجيني مقصورة على الصفات التي يصنعها، على ما حدده ذلك الانتخاب من صفات لأجداده، وبالتالي تصير صفات في الأخلاف لم تكن في الأسلاف، والعكس صحيح نزولًا عند شرط مبدأ التكيف على وجه التخصيص، مع مرور ملايين السنين تتراكم الصفات المستجدة بفعل الانتخاب، فيفضي الأمر إلى كائنات غيرية قياسًا إلى أسلافها جينيًا، وبالتالي شكلًا، وأطرافًا، وغذاءً، و تكاثرًا، وغيره(19). وسنضرب لك من الأمثلة بما لايقصر معه البيان ويتكشَّف لك به البرهان، و يؤكد ما أتينا على ذكره، حسب ما يتداوله العلماء في التخصص وما أقاموه من تجارب طريفة في هذا الشأن.

الانتخاب الاصطناعي:

إن الانتخاب الصناعي، هو الذي لا تقوم به الطبيعة، بل تنهض به الثقافة، أي الإنسان، وهو ببساطة ما تواضع البشر على نعت أشهر أشكاله بـ”التدجين Domestication”، قد خصص داروين الجزئين الأولين في كتابه لهذا الأمر، وتعرض بالجرد إلى أنواع كثيرة كالدجاج، والحمام، والماعز، والخنازير، والحمير. لكن لعلك واجد أن الكلاب أشهر الحيوانات المدجنة، و لعل حاجب الدهشة يرتفع لديك لو علمت أن الكلاب لم توجد قبل 900.000 ألف سنة، ما يفرض عليك طرح سؤال: إذن، ومن أين أتت؟ كان العلماء منذ القرن 19م يفترضون أن الكلاب منحدرة من الذئاب وأبناء آوى، ومع تقدم العلم صاروا إلى القول -تأسيسًا على حجج ثقيلة من الوراثة الجزيئية- أن أسلاف الكلاب هم الذئاب (22)، متى علمت -حسب داروين نفسه- أن صفتين مختلفتين بين كائنين يستوجب الحكم عليهما بأنهما من نوعين مختلفين (21)، علمت أن صفات الكلب مختلفة على نظيراتها عند الذئب كثيرًا، وبالتالي فإن الكلب نوع والذئب آخر، رغم تشابههما النسبي، إذا كان الثاني سابقًا على الأول في الوجود فإن العلماء قد أثبتوا أنهما مُسْتلَّان من بعضهما بعض، إذا كان ذلك كذلك كيف حدث هذا الانتقال من الذئب إلى الكلب؟

الجواب هو أن الانتقال قد حدث عن طريق التدجين، وبتوجيه من الإنسان، فهذا الأخير قد استأنس بالذئاب ومع كل ارتقاء حضاري، كان الذئب يتكيف إلى ما آلت إليه خصوصية الوسط الذي يعيش فيه مع الإنسان، فعندما كان يعيش الإنسان في الغابة أو في الكهوف، بقي الذئب متوحشًا، و عندما اكتشف العاقل الزراعة قلَّ توحش الإنسان وتحضر زيادةً، فما عاد باستطاعته أن يعيش مع الذئب إلا إذا صار هذا الأخير كذلك أقلَّ توحشًا، ذلك ما حدث، إذ طرد البشر من الذئاب ما بقي متوحشًا واستبقوا على ما قلَّ توحشه، هذا ما يقصده تحديدًا التطوريون بـ”الانتخاب الاصطناعي”، أي انتخاب -في هذه الحالة- صفة الألفة (من حيوان أليف) في جماعة من الذئاب، وطرح صفة التوحش. عقب هذا العزل الذي قام به الإنسان تتكون جماعة من الذئاب محصورة فقط في الذئاب الأكثر ألفة، عندما تتكاثر هذه الجماعة المنتقاة على حسب صفة الألفة، تنتج ذرية تتميز بصفة الألفة أكثر من صفات التوحش، يتطور هكذا الأمر تبعًا للظروف التي يشكلها الإنسان لعيش الذئاب، إلى أن يصير الأمر إلى توسع الشقة بين الأخلاف والأسلاف، ينتهي إلى حيوان جديد، هو الكلب.

و نضيف لك من الأمثلة ما هو مشهور بـ”استيلاد الحيوانات le croisement des animaux”، فلو زَوَّجْتَ ذئبًا بكلب لحصلت على “الكلب الذئبي Chien loup”، ولو زَوَّجْتَ غزالًا بجمل لحصلت على حيوان شبيه بحيوان “اللاما”، وقس على ذلك، إذ أن تزويج نوعين يُنتج نوعًا جديدًا، و لو زَوَّجْتَ هذا النوع الجديد مع آخر هو نتيجة لاستيلاد آخر، لانتهى بك المطاف إلى نوع جديد آخر، هكذا تقف بعينيك على تنويع في الكائنات الطبيعية يحصل بعمليات بسيطة يوجهها الإنسان وليس غيره، إذا كان الإنسان يستطيع تنويع الكائنات في أزمنة قصيرة، أليست الطبيعة بأقدر منه على ذلك في ملايين السنين؟

الانتخاب الجنسي:

و يقصد به: أن الحيوانات أثناء التزاوج تنتخب في شركائها صفات مخصوصة، كالصوت، اللون، الطول، الريش، وغير ذلك. فمثلًا لو أن جماعة من إناثِ طائرٍ معين قد قرَّرْنَ ألا يَتَزَوَّجْنَ إلا بطائرٍ له لون زهري، والنكوص عن الزواج بطيور لها لون غامق، في هذه الحالة تنتخب الإناثُ من سيتزوج وبالتالي من ينقل صفاته إلى ذرية أخرى، ومن لا يُنتخبوا تكن لهم فرص ضئيلة في التزاوج وبالتالي في مد حياة مستودعهم الجنيني، بعد مدة تحت هذا الانتخاب تصير هذه الجماعة غالبًا عليها اللون الزهري أكثر من الغامق. ضرب داروين المثال كذلك بطائر الطاووس (22)، وأكد أن غلبة بعض الألوان في جماعاتٍ وقلتها في أخرى خاضعٌ إلى انتخابٍ جنسي.

زيادةً على ذلك فإن الانتخاب الجنسي لا تنهض به الإناث، بل وكذا الحشرات والنباتات، معلوم أن النباتات تتزاوج عن طريق حبوب اللقاح، وهذه الأخيرة تحتاج إلى من يحملها من نبتة إلى أخرى نظرًا إلى عدم تحرك النباتات، هنا تدخل الحشرات على الخط، كي ترفع -الزهرة مثلًا- من احتمالات تزاوجها، فإنها تُطور صفات تجذب الحشرات، مثل لون الزهرة أو لذة رحيقها، ذلك ما يُثير الحشرات الناقلة لحبوب لقاحها (23). وقد وقف داروين على زهرة اسمها “Angrecum sesquipedale” في مدغشقر، قد لاحظ أنها سائدة في منطقة ومتنحية في أخرى، ذلك أن رحيقها لا يوجد في سطحها إنما في عُمقها، فتنبأ بأن المناطق التي هي فيها سائدة تحتوي حشرات لها أشواك طويلة حاملة للرحيق تستطيع بلوغ المكان الذي تخبئ فيه الزهرة حبوب اللقاح، بعد مدة تم اكتشاف حشرة لها نفس الصفات اسمها “Angeacum Longicalcar” وهو ما أثبت تنبؤات داروين (24).

الانتخاب الطبيعي، تجربة لينسكي:

لعلك قد فهمت مما سبق: “أن كل حيوان فرد نراه في إحدى المجموعات الحيوانية إنما هو عينة من المستودع الجيني لعشيرته في الزمن الذي عاش فيه، ليس هناك نزعة جوهرية فى المستودعات الجينية لأن تتزايد أو تتناقص، لكن عندما يكون هناك بالفعل زيادة أو نقص منظوم فى التكرار الذي نرى به جينًا معينًا فى أحد المستودعات الجينية، فإن هذا بالضبط ما نعنيه بالتطور” (25)، أي تغير في الجينات يعقبه تغير في الصفات فيُنتج كائنًا جديدًا، لو أردنا أن نتثبت من ذلك تجريبيًا لاعترضتنا عراقيلٌ جمة، على رأسها أن التطور الطبيعي يحدث في ملايين السنين ما يتجاوز قدرة أي عالم، فما الحل؟

معلوم أن هناك كائنات حية دورة حياتها قصيرة، تعد بالساعات وليس بالأعوام _كـالبكتريا- فتكاثرها سريع وسهل الاشتغال عليها تجريبيًا، إذا أردنا التحقق من دعاوي التطور، هل تساعدنا البكتريا للتثبت من ذلك مخبريًا وتجريبيًا، لحسن الحظ فإن ذلك متاح للعلماء، ذلك ما فتح أفقًا جديدًا للبحث في آليات التطور.

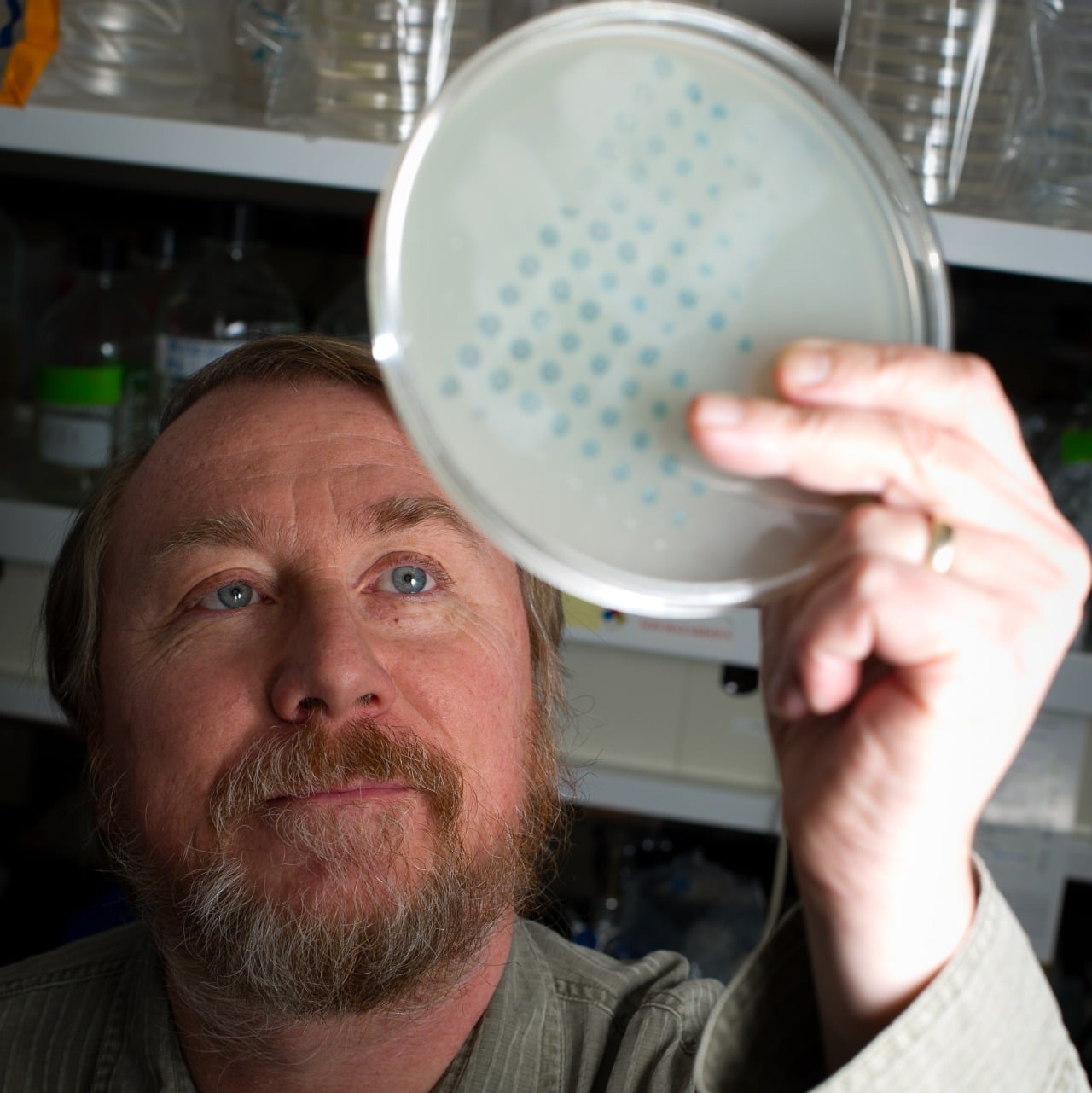

بدأت القصة سنة 1988م، حينما وضع عالم البيئة الميكروبية ريتشارد لينسكي Richard Lenski من جامعة ولاية ميشيغان، عيّناتٍ متطابقة من بكتيريا “الإشريشيا كولاي Escherichia coli” داخل 12 قارورة تمتلئ كلٌ منها بالمواد المغذية وهي الكلوكوز والسيترات، ذلك في درجة حرارة 37 مئوية، وهي أمثل بيئة لحياة البكتيريا، ثم قام بخطوة ذكية وهي: تجميد عينة من نفس البكتيريا كي تلعب دور “حفرية حية” لم يعرضها إلى ظروف الاختبار كي تبقى في حالتها البدائية، حتى إذا ما طرأ تغير على بكتيريا القوارير الاثنى عشر، قارنها مع البكتيريا الأصل المجمدة كي يَعلم بدقة التغيرات التي ستحدث، أو بكلمة دقيقة التطورات التي ستطرأ عليها كما سنقف عليه (26).

منذ السنة الأولى للتجربة لاحظ الباحثون أن البكتيريا تتضاعف بمعدّل 6.6 أجيال في اليوم الواحد، إذ بعد مرور أكثر من 25 سنة على بدء التجربة، تجاوز عدد أجيال البكتيريا التي نمت في المختبر 63000 جيل، وهذا الرقم يعادل أكثر من مليون عام من التطوّر لدى الإنسان. عندما فكوا التجميد عن البكتيريا السلف، وجدوا أنها تتكاثر ببطء، إلى درجة أن بكتيريا القوارير تتكاثر بكفاءة منسوبها بلغ 70%، إذ أنّ خلية بكتيريا القوارير لوحظ أن بإمكانها أن تخضع لـ 1.7 عملية تضاعف خلال نفس الزمن الذي تستغرقه خليّة بكتيريا السلف للتضاعف مرة واحدة فقط، ذلك أن بكتيريا القوارير أصبحت لها قدرة أعلى -كما تبين- على استغلال الكلوكوز من سلفها، ما الذي حدث؟ استنتج الباحثون أن الوسط/البيئة انتخبت صفة التكاثر السريع لدى بكتيريا القوارير دون البكتيريا السلف، بناءً على درجة القدرة على التغذي على الكلوكوز(27).

بعد ذلك، قام لينسكي بشيء ينبئ عن درجة ذكائه الثاقب، لاحظ أن الأجيال الأولى للبكتيريا كانت تتغذى فقط على الكلوكوز أما السيترات فكان يبقى دون مساس، نظرًا إلى أن النظام الغذائي لهذه البكتيريا لا يستعمل السيترات بشكل متيسر خصوصًا في البيئات الغنية بالأوكسيجين، ثم بدأ ينقص في كمية الكلوكوز ويكثر في كمية السيترات، حسب قانون التطور فإن البكتيريا في هذه الحالة يجب أن تُطور جهازها كي تستغل السيترات المتاح بكميات وافرة لأن الكلوكوز قد بدأ ينضب ويقل. الشيء المثير أن لينسكي استيقظ في أحد الأيام، فوجد سيترات أحد القوارير قد استأكلته البكتيريا عن آخره (28)، فتعجب، ما الذي حدث؟

وجد لينسكي أن بكتيريا هذه القارورة -أعطاها كي يميزها اسم Ara-3- قد تعرضت إلى طفرة غيرت مستودعها الجيني في الاتجاه الذي يجعلها متوافقة مع مورد التغذية في بيئتها. ثم تعجب لماذا طفرت هذه القارورة بالذات؟ عند تحليل العينات وجد أن الأمر يتعلق بطفرتين لا بواحدة، إحداهما عمت معظم القوارير، لكن الثانية حدثت في واحدة فقط، ذلك ما جعلها لوحدها تستطيع أن تتغذى على السيترات، فوجد أن الطفرتين يعتمدان على بعضهما ميكانيكيًا، فمن دون الأولى لا قيمة للثانية، ولو حدثت الثانية لا تستفيد منها البكتيريا إذا لم تعرف الطفرة الأولى (29)، إذ القارورة التي عرفت الطفرتين معًا هي التي استطاعت عشيرتها استهلاك السيترات، وهو ما يؤكد تنبؤ نظرية التطور، ويعزز القدرة التفسيرية لتحليلاتها.

إن كل ما سبق يثبت أن الوسط الذي تعيش فيه الكائنات ينتخب فيها صفات مخصوصة (انتخاب طبيعي)، أو أنها تنتخب ضمن بعضها البعض صفات معينة عن طريق التكاثر (الانتخاب الجنسي)، أو تحت تأثير الإنسان بواسطة التدجين أو الاستيلاد (انتخاب اصطناعي)، ذلك ما يُحدث تغيرات في المستودع الجيني للكائنات، ما يُنتج تغيرات على مستوى الشكل، أو اللون، أو النظام الغدائي، أو غيره. عندما تتراكم هذه الصفات المُنتَخبة عبر ملايين السنين تُنتج تنوعًا هائلًا في مملكة الطبيعة، ذلك ما يسمى التطور.

اعتراض الخلقيين:

يحتج الخلقيون بأن هذه التجربة لم تثبت أي وجود لطفرة أضافت صفة نافعة لبكتيريا الإشريشيا كولاي، ذلك أن ريتشارد لينسكي نفسه اعترف سنة 2012 في أحد مقالاته التي نشرت في مجلة Nature، أن كل ما حدث إنما تنشيط لجين استهلاك السيترات الذي كان أصلًا موجودًا في المادة الوراثية للبكتيريا، فلم يحدث شيء غير تكيف طبيعي أدى إلى تنشيط هذا الجين وإعادة تحفيزه كي يصنع نواقل سيترات من أجل أن تتغذى عليها البكتيريا إذا قلَّ الكلوكوز في البيئة الوفيرة بالأكسيجين. غير أن هذا الفهم لما قاله ريتشارد لينسكي سنة 2012 عن هذه التجربة، إنما درجة سوء فهمه عويصة، إلى الحد الذي حمل الخلقيين على إسقاط حجية التجربة كدليل للتطور بالكلية، وهذا حجم السفاقة فيه عجيب.

عاد لينسكي سنة 2017م وقطع على الجماعة طريق هذا التشويه لنظريته ووضَّح في أحد مقالاته العلمية المطولة (30)، بأن: الطفرات حدثت بالفعل في الحمض النووي للبكتيريا، وأن هذه الطفرات هي التي كانت المسؤولة عن إعادة تنشيط الجين الذي يكون شبه ميت في البيئات الغنية بالأوكسيجين والكلوكوز، وبالتالي يَخمُل عن تركيب نواقل للسيترات كي تتغذى عليه الإشريشيا كولاي، وهو ما أصبح صفة إجابية لبكتيريا القوارير في التجربة التي ميزت برمز Ara-3، وبقيت البكتيريا السلف (الحفرية المتجمدة) تفتقد إليه كليًّا.

إن هذه الصفة التي يفتقدها سلف البكتيريا وأصبح يتمتع بها خلفها، يقضي الخلقيون بأنها نتيجة لتكيف طبيعي، وهنا يكمن الإشكال، لماذا لم يحدث هذا التكيف المفضي إلى هذه الصفة الجديدة في كل القارورات التي لها نفس الخصائص؟ لماذا هذا التكيف خلق صفة تركيب السيترات فقط في قارورة واحدة من البكتيريا؟ هل هذا التكيف يشتغل فقط في قارورة واحدة؟ أليس الجين الخامل موجود في كل أفراد البكتيريا؟ ثم كيف بإمكان هذا التكيف تنشيط الجين المسؤول عن تركيب نواقل السيترات بعد خمول لأجيال طويلة؟ إن هذه الأسئلة لا توجد لها إجابة سوى أن القارورة التي عرفت التغير قد حدثت فيها “طفرات”، وهذه الأخيرة تحدث بلا اختيار مسبق، لذلك وقعت في قارورة واحدة دون باقي القارورات، هذا ما يؤكده ريتشارد لينسكي في بحث سنة 2017.

إضافة إلى ذلك يفضل نصح الخلقيين بأن يربعوا على ضلعهم، لأن التجربة مستمرة منذ الثمانينات، وهي لم تتوقف بعد، لذلك فإن نتائجها تتراكم مع مرور السنين وتتغير وتتصحح وتتصوب يومًا بعد يوم، وعليه فإن الحكم على التطور بالسقوط بناءً على قراءة تربصية وتأويل تعسفي لبعض نتائج تجربة ما، يثبتونه لعَالم فيعود ويردُّه عليهم، إنما هو فعل هُبلان لا حُكم عُقلان.

الحلقات التوسطية في السجل الأحفوري، بين الفقدان والإيجاد:

“ألم يقل داروين بأن نظريته إن كانت صحيحة فإن العلماء سيجدون ما يثبتها في الأرض من الأحافير، لقد قضت القواطع من الأدلة في هذا الأمر بأن نظرية التطور ساقطة، بما أن جماعة العلم لم تأتِ بشيء في هذا الشأن”، هذا حال بعض النَّطِيحَة والمُتَردِّيَة من خصوم النظرية، “المُتيَّمين بعمق بسجل الحفريات، إذ يتعلم أحدهم من الآخر أن يكرر المرة تلوة الأخرى -كما يتلون صلواتهم المقدسة- بأن هذا السجل مليء بالثغرات، إذ ترتفع عقيرتهم مطالبين: هيا أظهروا لنا ما لديكم من التوسطيات! وهم يتخيلون بولع أن هذه الثغرات تشكل إرباكا للتطوريين” (31). إذ يسعون في الحكم على النظرية بالسقوط بذريعة وجود ثغرات في السجل الأحفوري، ويأتون بخيلهم ورَجْلِهم متطلعين إلى إثبات ما يذهبون إليه من فسيل في الرأي، وسقيم في الفهم، وأثيل في المنظور، مما تجاوزه وصححه العلم وقومته الأبحاث، لكن أنَّا لهم استيعابه، و قد طُمست إرادة الفهم في صدورهم، إلى حد أنهم يتلصصون باحثين بطريقة تربصية عن فجوات في بناء تفسيرات النظرية، حتى إذا وجدوه تراءى لهم تفخيخه، عسى أن ينفجر فيدُكَّ عمارة النظرية، لكن بفضل العلم وتوالي الاكتشافات، فإن ما من جزء يفخخه الدخلاء حتى يفككه ويعيد تصويبه العلماء، ذلك ما يُلقم الخصوم حجرًا ويزيد في لائحة النظرية دليلًا وأثرًا.

يعترف العلماء بعدم اكتمال السجل الأحفوري، وعلى رأسهم صاحب النظرية، إذ يقول: “إن السجل الأحفوري أقل اكتمالًا بشكل كبير مما هو مفترض أن يكون عليه بشكل عام، إن القشرة الأرضية ما هي إلا متحف هائل للكائنات الحية -بما في ذلك الحلقات التوسطية- و لكن مجموعات التاريخ الطبيعي قد تم إعدادها بشكل غير مستكمل، و ذلك على مدى فترات متباعدة من الزمن” (32)، يضيف داروين موقعًا عن صراحة علمية لا تخشى العجز المؤقت، قائلًا: “في المناطق الوسطى المتميزة بظروف حياتية توسطية، لماذا لا نجد فيها ضروبًا توسطيةً رابطةً بشكل حميم بين نوعين؟ لقد سببت لي هذه الصعوبة الكثير من الإرباك لمدة طويلة، ولكنني أعتقد أن تفسيرها من الممكنات” (33)، ولعل القارئ ملاحظ ٌ لئن كان في نفس النظرية تزوير الأحافير كما هو ثابت عن بعض أتباعها، لكان ذلك سُنَّةً ماضيةً منذ مؤسسها، لكنك قد قرأت ما في نفس صاحبها من اعتراف صَريح واستفهام يَفيح، بكل أنواع التعجب الخالي من الكاذب من الانتحال، أو الوَقحِ من الإِبسَال على الواقع والحقيقة.

يضيف عالمان آخران بأن: “ليس لدينا في السجل الأحفوري العديد من متحجرات الكائنات، لذلك فإنه يتعرَّض إلى انقطاعات في أجزاء مهمة منه” (34). تبدأ الإشكالية من بداية السجل الأحفوري أساسًا حيث توجد أكبر الثغرات، يشرح لنا كيث طومسون ذلك موضحًا بأنه: “لا توجد صخور في قشرة الأرض يزيد عمرها على 9,3 مليار عام، فكل الصخور السابقة على ذلك تعرضت لإعادة تدوير من خلال العمليات الأرضية (تكتونية الصفائح)، وتعرف الفترة الزمنية التي مرت بين نشأة الأرض منذ حوالي 4,5 مليار عام وبداية العصر الكامبري -أي منذ 545 مليون عام- بالدهر ما قبل الكامبري، والمقسم إلى ثلاثة دهور: الهاديان، ثم الأركي الذي بدأ قبل 4 مليارات عام مضت، ثم أكثرها حداثة البروتيروزوي منذ 5,2 مليار عام ويعني الحياة الأولى” (35). وبالتالي فإن الأشكال الأقدم للحياة صندوق أسود ومنطقة باهتة في السجل الأحفوري، وتعود علَّة ذلك إلى أن كائنات تلك الأزمان -كالدودة العريضية- كان بناؤها الإحيائي غير قابل للتَّحفُر، فهذا الأخير لا يحدث إلا إذا كانت هناك عظامًا وهيكلًا صلبًا يتضمن معدنيات، وهو ما لم يظهر في الطبيعة إلا بعد نصف بليون عام (36). في ركاب ذلك فإن التوسطيات بين هذه الأشكال الأقدم للحياة والأشكال التي ستظهر في العصر ماقبل الكامبري ليس بحوزتنا في أمرها أيُّ حفريات.

تقف وراء قلة التوسطيات في السجل الأحفوري عوامل معلومة وعلل مشهورة، كان العِلم متحصلًا عليها منذ أيام داروين، الذي كان يعتبر التوزيع الجغرافي للكائنات يُخرج الكثير منها عن دائرة المناطق التي سبيل التحفر فيها يَسير، فما من واحد منها قد وقع ميتًا في مكان غير هذا إلا وتضيع فرصة تحفُّرِه، وذلك مرتبط لا منفصل عن الانتقاء الطبيعي (37)، هكذا فإن التحفر خاضع لتأثيرات طبيعية تعرقل وقوعه، يشرح ذلك جيري كوين كالآتي: “ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜــﻮن ﻣﺘﺤﺠــﺮة، ﻓﻬــﻲ تحتاج إلى اﻟﻨﺠــﺎة ﻣــﻦ التغير اﻟﻼنهاﺋﻲ من ﻓﻴﻀــﺎت، وبراكين، وﺳــﺤﻖ ﻗﺸــﺮة اﻷرض. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻤﺲ ﻋﻠﻰ نحو ﻛﺎﻣﻞ أﻏﻠﺐ المتحجرات، ثم يجب أن ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔً ﻋﻤﻴﻘـًﺎ تحت ﺳـﻄﺢ اﻷرض. إن معظمهــا ﻣﺘﻌــﺬر ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻟﻮﺻــﻮل إليـه، ﻓﻘــﻂ ﻋﻨــﺪﻣﺎ تبرز وﺗﻨﻜﺸــﻒ اﻟﺮواﺳــﺐ ﺑﺘﻌﺮﻳــﺔ اﻟــﺮيح أو اﻷﻣﻄــﺎر، يمكن أن تهجم عليهــا ﻣﻄﺮﻗـــﺔ عالم حفريات، حيث لا توجد إلا فترة قصيرة ﻣـــﻦ اﻟﻮﻗـــﺖ ﻗﺒـــﻞ أن تمحى ﻫـــﺬﻩ المتحجرات اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ هي الأخرى، ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮيح والماء واﻟﻄﻘﺲ” (38).

هكذا فإن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ متحجرات ذات ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﺘﻄﻠﺐ مجموﻋـﺔ دﻗﻴﻘـﺔ ﺟـﺪًا ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮوط، أولًا: يجب أن تجد ﺑﻘﺎيا الحيوانات أو اﻟﻨﺒـﺎتات ﺳـﺒﻴﻠﻬﺎ إلى الماء، راﺳـﺒﺔً إلى اﻟﻘـﺎع، وتصير ﻣﻐﻄـﺎة ﺑﺴـﺮﻋﺔ برواﺳـﺐ كي ﻻ ﺗـﺒـﻠﻰ أو ﺗﺒﻌﺜﺮﻫـﺎ الحيوانات القمَّامـة. نادرًا ﺟــﺪًا أن ﺗﺼــﻞ ﻧﺒــﺎتات أو ﻛﺎﺋﻨــﺎت ﺑﺮﻳــﺔ ﻣﻴﺘــﺔ إلى ﻗــﺎع بحيرة أو محيط، ذلك ما يجعل ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺘﺤﺠﺮاﺗﻨﺎ التي ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﻟﻜﺎﺋﻨﺎت بحرية” (39). لهذا السبب حسب الأخوين ﺗﺸﺎرﻟﺰ وورث فإن: “أكثر الأماكن التي يرجح فيها حدوث التحفير هي البيئات المائية، حيث يحدث تراكم للرواسب الصخرية والمعدنية في قيعان البحار والبحيرات ومصبات الأنهار، حينها يُمكن للبقايا التي تغرق للقاع أن تتحوّل إلى حفريات، بالرغم من أن فُرص حدوث ذلك لأي كائن بعينه ضئيلة للغاية. لهذا السبب يتسم السجل الحفري بالانحياز، فالكائنات البحرية التي تعيش في البحار الضحلة حيث تتكوّن الرواسب باستمرار، لها أفضل سجل حفري، بينما الكائنات الطائرة لها أسوأ سجل” (40).

من ذلك، إذا علمت أن لبعض شروط التحفُّر طبيعة تعجيزية، فإنك آتي إلى إدراك كون وجود فجوات في السجل الأحفوري إنما هو أمر عادي، كما أنه فعل الطبيعة لا فعل التطور، وبالتالي فإن هذا الأخير كنظرية لا يَحمل معرَّته، بل إن السجل الأحفوري في شكله وطبيعته الحالية إنما هو حجة متينة للتطور لا عليه، ولك من الأدلة ما يبتث ذلك.

معلوم أن السجل الأحفوري له بداية، حيث توجد كائنات بصفاة مخصوصة هي الأقدم على الإطلاق، لذلك فإن قاعدته متكونة من هذه الكائنات وهي أولية ووحيدة الخلية، ثم مع تعاقب سنين السجل ستبدأ في الظهور الكائنات الأكثر حجمًا وقوةً -ومنها الأسماك- ثم بعد ذلك سوف تظهر البرمائيات ثم الثدييات وصولًا إلى الرئيسات كالإنسان والقرود، هكذا فإن الكائنات الحية حسب ما يثبته السجل الأحفوري نفسه ظهرت بـ”التدرج”، و لم تظهر دفعة واحدة، كما يعتقد خصوم التطور، تبعًا لذلك أليس القارئ عاقلًا إن استنتج أن الكائنات المتأخرة متولدة عن الكائنات المتقدمة في السجل، بعد أن يثبت له أن الرئيسات في السجل لم تظهر قرينة لوحيدات الخلية أو للكائنات البحرية القديمة، بل ظهرت الأنواع بالتدرج، وهو ما لا قبل لفهمه إلا وفق فروض تطورية. يقول الأخوين ﺗﺸﺎرﻟﺰ وورث: “ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎت توﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﺪرﱢﺟﺔ في اﻟﺴﺠﻞ الأحفوري، ﻓﺈن الملامح اﻟﻌﺎﻣﺔ للسجل لا تكاد تفهم إلا في ضوء نظرية التطور” (41). في نفس السياق تُعلق إليزابيت كولبرت عن فشل تفسيرات عالم الأحياء الفرنسي “فريدريك كوفييه Frederic Cuvier” بشأن موجات الانقراض التي عرفها السجل، قائلةً: “إن المنظور التطوري هو ما كان يفتقر إليه مشروع كوفييه” (42). من ذلك، يمكن القول: بأن لا باب يبقى أمام الإنسان إذا صدقت نيته في فهم تناقضات السجل الأحفوري بعيدًا عن القوى الميتافيزيقية اللاعلمية، إلا باب نظرية التطور.

كيف يمكن تسديد ضربة قوية للتطور على أساس السجل الأحفوري؟

في الحالة النقيض، كيف يمكن تسديد طعنة قوية للتطور على أساس السجل الأحفوري؟ يجيب دوكنز بأن ذلك سيحدث لو: “يستخرج أحدهم حفرية لأحد الثدييات في صخور العصر الكامبري، عندها ستنسف فى التو نظرية التطور كليا” (43)، يضيف في جهة أخرى، قائلًا: “أما ما يكونه الدليل القاطع ضد التطور، فهو أن يتم الكشف عن حفرية، حتى لو كانت حفرية واحدة، توجد في الطبقة الجيولوجية الخطأ” (44). فلما كانت النظرية تفترض تطور كائنات معقدة (دُب- غزال…) من كائنات بسيطة (الشارنية Charnia- الكولودينا Cloudina…)، فإنها على أساس ذلك تنفي إمكانية ظهور حيوان من الرئيسات مع وحيدات الخلية في نفس الوقت، إذ لابد نزولًا عند مقتضى فروض التطور الغير قابلة للتأويل أن: تظهر وحيدات الخلية قبل الرئيسات بزمن متباعد جدًا، بالتالي فما إن يثبت أحدهم عكس ذلك -مثل أن الثدييات كالفيلة ظهرت في نفس الوقت مع ثلاثيات الفصوص- حتى يكون ذلك إذانًا بتداعي النظرية كما يتداعى بناء إذا ضربه زلزال.

يقول نيل شوبين: “إن تراتب المستحاثات في صخور العالم، دليل قوي على صلتنا ببقية الأحياء، إذا وجدنا في صخور عمرها 600 مليون سنة مستحاثات لقنديل البحر، إلى جانب هيكل عظمي للمرموط الأمريكي (woodchuck)، سيتحتم علينا عندها إعادة كتابة مؤلفاتنا جميعها، لأن المرموط سيكون ظهر في سجل المستحاثات في وقت أبكر من أوائل الثدييات، والزواحف، وحتى الأسماك حتى قبل أول دودة. إذَّاك فإن هذا المرموط سوف يخبرنا بقدر من الخطأ حول ما نعتقد أننا نعلم عن تاريخ الأرض، والحياة عليها” (45). لكن يبقى السؤال مطروحًا، هل أثبت أحد من الخلقيين أو غيرهم وجود أي نوعٍ تفترض النظرية أنه حديث الظهور، فاكتُشف أنه كان يعيش في العصور الأولى من السجل الأحفوري؟ وهو ما يُعتبر دليلًا هادًّ مُهدًّا لأساس نظرية التطور، فلنترك الجواب إلى رئيس قسم علم الأحياء في جامعة شيكاغو: “على الرغم من مرور أكثر من 150 عامًا على بحث البشر في المستحاثات في كل قارة على وجه الأرض، وفي كل طبقة صخرية أمكنهم الوصول إليها، لم يُثبت أي أحد شيئًا مثل هذا” (46). تأكيدًا لنفس الواقعة يقول دوكنز: “كل الحفريات التى لدينا، حقًا وهي كثيرة جدًا جدًا، تقع دون استثناء واحد فى التتابع الزمني الصحيح كما تفترض نظرية التطور تمامًا، إذ ليس من حفرية واحدة فريدة بأي حال وجدت في زمن قبل الزمن الذي يمكن أن يقع تطورها فيه، إنها فعلًا لحقيقة قوية جدًا” (47).

هكذا نبلغ تقرير أن: سجل الحفريات مما لا شك فيه أنه سوف يواصل التغير، إذ سوف تكتشف العديد من الأنواع الجديدة من الكائنات، وسوف نتمكن من اقتفاء أثر الأنواع المعروفة حتى أعماق الزمن السحيق، غير أنه يبدو من غير المرجح -حسب كيث طومسون- أن يثبت كذب الصورة العامة لتغير الحياة على الأرض المُؤسسة على فروض نظرية التطور خلال الأزمنة الحديثة نسبيًا من الدهر الفانروزي (آخر 545 مليون عام)، وإن لا تزال هناك العديد من التحديات في تسلسل السجل الأحفوري (48).

السجل الأحفوري دليل للتطور أم عليه ؟

بعد العلم باستحالة تحفُّر عظام بعض الكائنات نظرًا لآليات طبيعية مانعة كالبراكين وتكتونية الصفائح، و استحالة الترسب في مناطق معينة، بناءً على ذلك، نتساءل: هل عدم العثور على حفرية كائن معين مُنقرض، سواءً كان حلقة توسطية أو جزء من سلسلة تطورية، أَيعني ذلك أن هذا الكائن لم يوجد قطُّ في تاريخ الطبيعة؟ بالتالي أَذلك ينقض ما تفترضه نظرية التطور بشأن تسلسل السجل الأحفوري؟

يجيب ريتشارد دوكنز على ذلك بالنفي، والاستدال على هذا النفي من وجهين، عقلي وتجريبي، عن أولهما يمكن القول: إن من خلال تَفكُّري في هذه قضية، وقعتُ على مثال يقضي بأن الحكم على شيء باللاوجود لأن دليل وجوده الحفري ليس بيدنا مستحيل عقلاً، ولك السبيل الذي يؤدي إلى هذا الاستنتاج: فلنفترض بأن شخصًا قد أحرق شجرة كاملة، فتحولت إلى فحم هزيل تذروه الرياح وتذهب به المياه حيثما تشاء أقدار الطبيعة، في هذه الحالة يكون الفحم هو الحفرية التي يُستدل بها على وجود سابق لشجرة ما، لنفترض أن مكان حرق هذه الشجرة -حيث يوجد الفحم (الحفرية)- قد أتى عليه فيضان أو إعصار أو بركان، فلم يترك منه شيء قط، هل إذا عدنا للبحث عن الفحم ولم نجد له أثرًا لأن الفيضان قد أتلفه وأدمجه بمواد أخرى فلم يعد الحصول عليه سائغًا، هل هذا يجب أن يحملنا على القول: بما أننا لم نجد الفحم (الحفرية)، إذن فإن هذا قاطع من الأدلة على عدم وجود الشجرة بالمطلق؟ إن ذلك لاستنتاج ينفيه العقل قبل التجربة. و حُقَّ لك أن تقيس مثال الفحم والشجرة، على مثال التوسطيات وحفرياتهم في كل السجل الأحفوري الخاص بشجرة الحياة.

مستحثة “الأركيوبتريكس Archaeopteryx”:

أما من جهة التجربة فإن أمرها هينٌّ والخطب فيها يسير، يوجد من التوسطيات بين الكائنات الحية في السجل الأحفوري ما هو كافٍ وطريف، لعل أعجب شيء أن تكون الطيور متطورةً عن الزواحف، والأعجب منه أن توجد حفريات توسطية بينها تثبت ذلك، من المعلوم بأن من أخص خصائص الزواحف أن لها مخالب وأسنان قوية، وأن الطيور لها أجنحة وريش. هل بإمكاننا أن نجد كائنًا توسطيًا له أجنحة وفي نفس الوقت له مخالب وأسنان قاطعة؟ ذلك ما تمثله تمامًا مستحثة “Archaeopteryx الأركيوبتريكس” (49)، يعني باللغة العربية: الطائر الأولي، وهو طائر عاش في العصر الجوراسي المتأخر، وانقرض قبل 150 مليون سنة، إنه من أنواع الطيور ذوات الأسنان والمخالب، حيث يجمع الأركيوبتريكس بين صفات الزواحف كالمخالب والأسنان والذيل العظمي، وصفات الطيور كالريش والأجنحة، لذا فإنه يعد بحق من الحلقات التوسطية بين طائفة الطيور والزواحف، وهو أول طير يظهر له ريش في جسمه ولنا عنه حفريات وليس حفرية واحدة(50)، إذ باكتشافه انفتح أفق واسع أمام العلم في دراسة الديناصورات وأصل الطيور.

رغم أن أحد العلماء في السبعينات جادل بأن “الأركيوبتريكس Archaeopteryx”، إنما هو حقيقة أقرب إلى الدايناصورات وليس إلى الطيور، ورجح الرجل أنه كان لا يطير، الشيء الذي يمكن أن يتطرق منه الشك إلى كون هذا الكائن ليس حلقة توسطية بين الزواحف -من مختلف عائلاتها- كالديناصورات والطيور. غير أن الأبحاث الحديثة أكدت أن الأركيوبتريكس فعلًا كان يطير وبرشاقة، هذا ما أكده باحثون نشروا دراسة حول الأمر سنة 2018 في مجلة Nature الشهيرة (51).

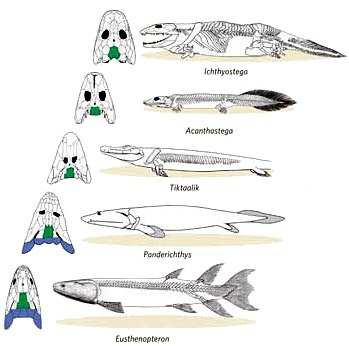

الحلقات التي أصبحت غير مفقودة في تطور الأسماك إلى برمائيات:

من جهة أخرى فإن السجل الأحفوري الخاص بالأسماك وكيف تطورت إلى برمائيات، ثم إلى رباعيات أطراف ثديية، ثم كيف عادت هذه الثدييات إلى البحر مجددًا، كله له سجل أحفوري شبه مكتمل. عمومًا فإن السمك الرئوي المتطور عن الأسماك الأقدم، والسيلاكانث أبناء عمومة للبشر بدرجة قرابة أوثق من قرابتها للسلمون المرقط والتونة وبالطبع القرش كذلك، سنجد أن المجموعة الطبيعية التى ننتمى إليها تشمل كل الفقاريات الأرضية مضافًا إليها ما يسمى بالأسماك ذات الزعانف الفصية، وهي أسماك قد تضاءلت كأسماك، لأنها خرجت من البحر، لكنها توسعت بقوة فوق الأرض، كبرمائيات ثم كرباعيات أطراف، نحن البشر من فقريات الأرض نعتبر نوعًا شاذًا من هذه الأسماك الرئوية (52).

أشهر ما تطور عن الأسماك القديمة إلى فصية الزعانف هو “السيلاكانث”، و هي أسماك تختلف عن الأسماك البدائية وأكثر تطورًا منها باتجاه البر، ذلك أن زعانف السيلاكانث تشبه أرجل بدائية للبرمائيات أكثر من شبهها إلى الزعانف الشعاعية للأسماك المعتادة (53)، وجد العلماء لها حفرية قدروا عمرها بـ200 مليون سنة، واعتقدوا أنها منقرضة، غير أن عالم إحاثة جنوب أفريقي مهووس بتطور الأسماك اسمه ب. سميث، وجد السمكة حية ترزق في البحر وهو ما أصابه بالذهول، حيث قال: “بأن النظر إليها يعادل رؤية دايناصور يمشي على الأرض”. سجلت الحفرية على أنها حلقة أو مرحلة بدائية تم اكتشافها من مراحل تطور الأسماك إلى برمائيات فقط (54).

اعتراض الخلقيين:

غير أن بعض الخلقيين وفي طليعتهم المسلمون، يشغبون على هذا التصنيف ويصورون أن السمكة هي الحلقة المفقودة التي ادَّعى التطوريون أنها المرحلة الوحيدة التي تفصل بين البر والبحر، وبعد أن تبين أنها ما زالت حية وأن كل التطوريين يقولون بعدم كفايتها كي تعتبر الجسر المؤدي إلى البر من البحر، كما أن بعد تبين أن لا علاقة لنمط عيشها بسطح الماء كما كانوا يتوقعون، بل وجدوها تعيش في قعر البحر لا في سطحه، إذن فإن كل دعاوي التطور باطلة في هذا الشأن. ولا يخفى عن القارئ أن هذا الكلام يحمل الكثير من سوء الفهم القميء. العلماء لا يصنفون الحيوانات على أساس واحد كهل تعيش السمكة في القعر أم في السطح، وإنما على أساس عدة قرائن على رأسها “القرائن التشريحية”، لقد تبين أن لسمكة السيلاكانث بنية عظمية شديدة الشبه بالبنية العظمية للبرمائيات البدائية خصوصًا في الأطراف (55)، بالتالي فإن الترجيح يحصل على أساس التشريح بشكل رئيسي، وليس على أساس العيش في سطح البحر أو العكس، بل إن السيلاكانث تصنف في المراحل الأولى للتطور نحو البر، وبالتي فإن عيشها في عمق البحر لهو أمر طبيعي جدًا ومعقول، خصوصًا وأنها -كما يؤكد العلماء- لم تخرج من البحر قط، بل تُجسد بدايات الطموح إلى ذلك فقط. منه يظهر لك أن احتجاج الخلقيين في هذه المسألة ليس على شيء، غير سوء الفهم و التنطع المتسرع، وأكبر دليل على ذلك ما سيتم اكتشافه فيها بعد.

الطريق إلى سمكة التيكتاليك، الحلقة التوسطية بين الأسماك و البرمائيات:

سنوات قليلة بعد نشر كتاب أصل الأنواع، سيتم اكتشاف سمكة “اليوثينوبتيرون Eusthenopteron” لم تخرج قط إلى فوق الأرض هي الأخرى مثل السيلاكانث، لذلك صنفت السمكة على أنها أحدث من السيلاكانث، أي أن اليوثينوبتيرون حلقة تأتي بعد السيلاكانث في مسلسل التطور نحو البر. من جهة خصائص السمكة فإنها تتميز بمشابهات تشريحية عديدة للبرمائيات التى وجدت بعد ذلك بخمسين مليون سنة، إذ تم اكتشاف أن هيكلها العظمي كان يتبع نظام رباعيات الأطراف كـالبرميات، ما يعني أنها أحد المراحل المتقدمة للأسماك التي ستخرج من البحر إلى البر (56).

بعد ذلك ستتوالى الاكتشافات الأحفورية بشكل سريع خصوصًا في القرن العشرين، حيث سيتم العثور على سمكة “الإكثيوستيجا Ichthyostega” سنة 1932 في كريلاند، العجيب أن هذه السمكة لم تكن تحمل بنية تشريحية شبيهة برباعيات الأطراف من البرمائيات فقط، بل وجد أن لها سبع أصابع عند أطرافها وهو ما يتجاوز ما تملك البرميات، إذ للبرمائيات خمسة أصابع فقط، ما رجح بفضله العلماء أنها مرحلة متقدمة أكثر من بعد السيلاكانث و اليوثينوبتيرون (57).

بعدها ستظهر سمكة عجيبة أخرى وهي: “الأكانثيوستيجا Acanthostega” و هذه عند التشريح يظهر لها أطراف بشكل مثير للتعجب، وكأنها تمساح زاحف (58)، إلا أنها حقًا سمكة، غير أن أطرافها وشكل رأسها المفلطح والمنبسط يجعلانها شديدة الشبه برباعيات الأطراف من البرمائيات من ناحية بنيتها العظمية، أكثر من ذلك لها رئة كما هو الحال مع كل رباعيات الأطراف، ما جعل العلماء يتثبتون من أنها أحد الحلقات التوسطية الأكثر تطورًا من الأسماك الثلاثة السابقة، الذي يرجح أنها هي ما ستنتج الكائنات التي ستتمكن من الخروج من البحر إلى البر (59).

بعد ذلك تم العثور على حفرية “الباندريكثيس Panderichtys” التي ستظهر في ما بعد، وهي سمكة أقدم من الأكانثيوستيجا وأحدث من الإكثيوستيجا، لها بعض خصائص البرمائيات، إلا أنه شبهٌ متنحي وضعيف، ما يعني أنها حلقة تطورية بدائية في سلسلة تطور الأسماك إلى البرمائيات، إذ أن الأكانثيوستيجا أكثر قربًا للبرمائيات منها (60)، رغم أن العلماء أكدوا أن السمكتين ينتميان إلى الخط التطوري نفسه، إلا أن ثغرة كانت هناك، أو حلقة ناقصة بين الباندريكثيس البرمائى شبيه السمك، وبين الأكانثيوستيجا السمكة شبيهة بالبرمائيات، ظل العلماء يبحثون عن هذه السمكة التوسطية، فافترضوا علميًا أنها لا يمكن أن تعيش إلا في العصر الديفوني (61).

بحث العلماء في الصخور التي تعود إلى هذا العصر بالذات لسنوات، بعد ذلك سيجد مجموعة من العلماء على رأسهم “نيل شوبين” في شمال كندا سنة 2004 هذه الحلقة الناقصة، إذ أطلقوا عليها اسم “Tiktaalik تيكتاليك” (62)، المهم أنهم وجدوها في المرحلة التي تتنبأ نظرية التطور أنها عاشت فيها تمامًا، كما وجدوا أنها نصف باندريكثيس ونصف أكانثيوستيجا، فهي أحدث من الباندريكثيس وأقدم من الأكانثيوستيجا، ما يعني أنها تقع في وسط الخط التطوري بين هذه الأسماك، العجيب أن للتيكتاليك خصائص برمائية متطورة عن الأسماك السابقة، فهي تتميز برقبة ولها تنفس رئوي، كما أن رأسها مسطح مثل التمساح (البرمائي)، إضافة إلى ذلك لها أطراف مثل السحالي، زيادة عن ما سبق فقد وجد أن السمكة كانت تعيش في المياه الحلوة وليس المالحة، كما أنها تعيش غالبًا على سطح الماء إذْ تبين أن لها عينين في أعلى الجمجمة، وليس على جانبي الوجه كما هو حال الأسماك التي رأسها مخروطي، من كل ذلك اعتبرت التكتاليك أنها إحدى الحلقات التوسطية المتأخرة في المسار التطوري للأسماك نحو البر.

بذلك اكتمل السجل الأحفوري ولم تعد هناك أي حلقة مفقودة تقريبًا في خط تطور الأسماك إلى البرمائيات، وهي سلسلة تطورية تمتد إلى أكثر من 400 مليون سنة.

الحلقات التوسطية في تطور البشر:

أفرد داروين لتطور البشر كتابًا خاصًا (63)، وضح فيه أن للبشر جد مشترك مع الرئيسات من القردة في إفريقيا، حيث تفرع عن هذا الجد فرعان: أحدهما تطور فيه البشر في اتجاه معين، ثم تطورت القرديات الرئيسة في اتجاه آخر(64)، يعني أن الإنسان لم يتطور عن قرد كما يحلوا لبعض الخلقيين الاجترار في سفاقة عجيبة، والتساؤل الذي لا يعبر -حسب دوكنز- سوى عن جهل عظيم بالنظرية، والذي يقول: إذا كنا قد تطورنا عن الشامبنزي لماذا لم تتطور القرود الموجودة الآن في الطبيعة إلى بشر! (65) إنما التطور يذهب إلى أن القردة الأفريقية والبشر أبناء عمومة من جد مشترك، هذا الجد الذي استُلِلْنا منه فيه من القردية قدر ما فيه من البشرية، فهو بالنسبة لنا ما تمثله سمكة التكتاليك بالنسبة للزواحف والثديات الكبرى مثلًا، بذلك فإن الخطين التطورين للبشر والقرود منفصلان تمامًا، بالتالي فإن طلب تطور القرود الحديثة إلى بشر إنما قدر الجهل فيه بالتطور جَلَل.

تطور البشر في سلسلة امتدت إلى أكثر من 4 ملايين من السنين، ولهذه السلسلة من الأضراب أكثر من 10، وما زال البحث يضيف إلى هذه السلسلة آناسي جدد، السؤال الذي يُطرح هو: أين هي هذه الحفرات التي تجسد تطور البشر في هذه المدة المتطاولة من الزمن؟ يعتبر دوكنز ما نملكه اليوم من حفريات متعلقة بتاريخ الإنسان لم يكن داروين يحلم بها، إذ بدأت الاكتشافات بعد صدور “أصل الأنواع” بسنوات قليلة، حيث سيعرف السجل الأحفوري للإنسانيات Hominids توافدًا مستمرًا لعدة حفريات، وهي عائلة تضم فقط البشر وأسلافهم المنتصبين، ففي سنة 1891م اكتشف الأنثروبولوجي الهولندي “يوجين ديبوا” ما سمي في حينه بـ”إنسان جاوة” و سيسمى فيما بعد بـ”الهوموإركتوس” (66). ثم سيعثر على حفرية “إنسان جورجيا Homo Georgicus” حيث قدر العلماء عمرها بـ1.8 مليون سنة، وهو أقدم وأكثر بدائية من الهومو إركتوس (67).

كانت هذه إنسيات قريبة إلى الإنسان العاقل الحالي، حيث وُجِدت خارج إفريقيا، غير أن التطلع إلى إيجاد أقدم أسلافنا يجب أن يُبْحَث عنه في أفريقيا التي تضم أبناء أعمامنا من القرود. في أثر ذلك يبقى أهم اكتشاف في هذا الباب هو “متحجرة لوسي” التي اكتشفها عالم الإحاثة الأمريكي “دونالد جوهنسن” في أفريقيا حقًا كما افترض داروين، بالضبط في إثيوبيا سنة 1974م، أطلق هذا الأخير على لوسي اسمًا علميًا هو “أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس Australopithecus afarensis”، عاشت لوسي وماتت قبل 3.2 مليون سنة، ما يعني أنها أقدم من كل ما اكتشف قبلُ. كانت لوسي من جهة تمشي منتصبة مثلنا كما كانت متسلقة ماهرة للأشجار، من جهة أخرى وُقف على أن لـلوسي حجم مخ شبيه بحجم مخ الشامبانزي، ما يشي بأنها أحد الحلقات التوسطية الأقدم بين السلف القديم للبشر والهومو سابيينس الحديث(68). بعد ذلك اكتشف طفل “أوسترالو بيثيسين Australopithecine”، أسنانه مماثلة للإنسان العاقل، لكن مع حجم دماغ ليس أكبر من أدمغة القردة الحديثة، لذلك يرجح العلماء أن من الممكن أن يكون البشر (جنس الهومو) تفرع من أسلاف الأسترالوبيثسينات وجنس الأرديبيتيكوس هو سلف محتمل من الأسترالوبيثسينات قد يكون تفرع منه الهومو (69).

في النصف الثاني للقرن 19م، سوف يتم اكتشاف آخر حلقة تطورية سابقة علينا وهي “إنسان النياندرتال Homo Neanderthalensis”، ذلك سنة 1856، في أحد أودية ألمانيا، يدعى داس نياندرتال Das Neandertal، وكان داروين يعرف ويعلم باكتشاف النياندرتال(70)، عثر على حفرية هذا الأخير في أجزاء واسعة من أوربا والشرق الأوسط وآسيا، عاش النياندرتال قبل أكثر حوالي 350,000 سنة مضت، حيث كان معاصرًا للإنسان العاقل، بل يرجح العلماء أن العاقل أحد أسباب انقراض النياندرتال، إن لم يكن أهمها (71). كان للنياندرتال ترتيب عظمي يضارع نظيره عند القرود، من جهة أخرى كانت له صفات بشرية كالمشي على اثنين وكذا الجهاز الفزيولوجي، بل يشتبه بعض العلماء حتى في اختلاقه لبعض المعتقدات الدينية كما هو الحال مع العاقل(72). تجدر الإشارة بأن الدراسات الحديثة أكدت أن الإنسان العاقل يحمل %4 من الحمض النووي للنياندرتال، ما يعني أن الهوموسابينس قد مارس الجنس مع النياندرتال واستولد منه ذريةً (73)، كل ذلك يثبت بأن آخر حلقة تطورية قبل الإنسان العاقل الحالي كانت هي إنسان النياندرتال.

تجدر الإشارة بأن الخط التطوري للإنسان يتكون من حوالي 18 حلقة تطورية Épisode évolutif، لحسن الحظ أن علماء الإحاثة وجدوا حفريات عَظْمِيَّة لكل هذه الحلقات وهي مثبتة كلها في السجل الأحفوري الخاص بهذه السلسلة التطورية، من: “الإنسان الماهر Homo Habilis”، إلى “إنسان كهف ريد دير Red Deer Cave people” أو بالفرنسية “Homme de Maludong”، الذي عثر على بعض جماجمه في الصين حيث يقدر عمرها بين 14.500 و 11.500 سنة، مرورًا بـ”إنسان جاويس Gawis cranium” الذي اكتشف “سليشي سيماو Sileshi Semaw” وهو باليونثولوجي أمريكي أحد جماجمه بإثيوبيا سنة 2006، التي تم تقدير عمرها بحيث يتراوح من 200,000 إلى 500,000 عام (74). إن كل هذه الحفريات قبل 100 سنة كان جُحَّادُ نظرية التطور ينكرون إمكان جمعها، غير أن الأمر قد حصل بما لا يشتهون، والسجل الأحفوري سواء في باب الإنسانيات أو غيرها يستقبل حفريات جديدة باستمرار.

ملحق ختامي:

ختم دوكنز الكتاب بملحق يوضح فيه أن استمرار ثقافة الجهل بنظرية التطور متفشي في مختلف مجتمعات العالم، ففي أمريكا معقل العلوم تسجل استطلاعات الرأي أن %44 من الأمريكيين يعتقدون أن الرب خلق كل الكائنات في 6 أيام و أنها ما زالت كما خلقها لم تتغير(75)، كما وجد أن %28 من البريطانيين يؤمنون بأن الله خلق البشر والدايناصورات في وقت واحد، أما في العالم الإسلامي فإن استطلاعات الرأي توضح أن %51 من الأتراك ينكرون التطور (76)، وللأسف لا تتوفر أرقام حول آراء الشعوب العربية بشأن التطور، غير أنني أرجح أن نسبة منكريه لن تنزل عن %98، فهل إذا كان في أمة ما ينبت الجهل كما ينبت البقل في الأرض أن تتبنى نظريات علمية لا تتوافق تمامًا مع منظورها السحري للعالم، يكفي أن نشير إلى أن هناك 100 مليون أمي في العالم العربي يجهل الكتابة والقراءة، حيث تصل نسبة الأمية -حسب آخر الدراسات- في بعض الدول العربية كاليمن إلى %82، أو إلى شبه النصف كالمغرب حيث تبلغ الأمية %43 (77). في ظل هذه الأرقام طبيعي أن يُساء فهم التطور إلى ذلك الحد الباعث على الاستغراب.

________________________________________

إحالات ومراجع: (2) "Letters: Scientists Respond to Our Review of Richard Dawkins's Greatest Show on Earth", The New York Times, Retrieved 24 April 2011.. (3) ريتشارد دوكنز، "أعظم استعراض فوق الأرض- أدلة التطور"، ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2014، ط1، ج1، ص 29. (4) نفسه، ص 30. (5) كاميرون سميث وتشارلز سوليفان، "أشهر 10 خرافات حول التطور"، ترجمة سامر حميد، سطور للنشر والتوزيع، بغداد 2018، ط1، ص47. (6) دوكنز، أعظم استعراض، ج1، سابق الذكر، ص 37. (7) نفسه، ص 43. (8) سميث و سوليفان، "أشهر 10 خرافات حول التطور"، م.س، ص 48. (9) دوكنز، أعظم استعراض، ص 42. (10) سميث و سوليفان، "أشهر 10 خرافات حول التطور"، م.س، ص 243. (11) دوكنز، أعظم استعراض، ج1، ص 163. (12) نفسه، ص 52. (13) Janet Browne, "Charles Darwin- Voyaging", New Yourk, Knopf, 1995, p 186. (14) S. Rudwick, "Word before Adam- Reconstruction of Geohistory in the Age of Reform", Chicago, University of chicago Press, 2008, p 491. (15) إلزابيت كولبرت، "الإنقراض السادس- تاريخ لا طبيعي"، ترجمة أحمد عبد الله السماحي و فتح الله الشيخ، سلسلة عالم المعرفة، العدد 471، ص 65-66. (16) ,"Lrank J. Sulloway, "Darwin and His Linches: The Evolution of a Legend Journal of the History of Biology, N15, 1982, p 23-53 (17) تشارلز داروين، "أصل الأنواع- نشأة الأنواع الحية عن طريق الإنتقاء الطبيعي"، ترجمة مجدي محمود المليجي، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2004، ط1، ص 224. (18) ريتتشارد دوكنز، "الجينة الأنانية"، ترجمة تانيا ناجيا ، دار الساقي، بيروت 2009، ط1، ص 37 ومابعدها.. كذلك دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، م.س، ص 64. (19) تشارلز داروين، "أصل الأنواع"، سابق الذكر، ص 188-196. (20) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 65. (21) تشارلز داروين، "أصل الأنواع"، ص 133. (22) نفسه، ص 172. (23) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 91-92. (24) نفسه، ص 92. (25) نفسه، ص 70. (26) Richard E Lenski, "Experimental evolution and the dynamics of adaptation and genome evolution in microbial populations", Nuture, 2017. (28) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 194-195. (29) نفسه، ص 196-199. (30) انظر بحثي لينسكي وكيف تطورت استنتاجاته بين 2012 و 2017: Zachary D. Blount, Richard E. Lenski, et al, (2012). "Genomic analysis of a key innovation in an experimental Escherichia coli population", Nature, Volume 489, pp 513-518.. Richard E. Lenski, (2017). "Experimental evolution and the dynamics of adaptation and genome evolution in microbial populations", Nature, The ISME Journal, volume 11, pp 2181-2194. . (31) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 215. (32) تشارلز داروين، "أصل الأنواع"، سابق الذكر، ص 277. (33) نفسه، ص 278. (34) ﺑﺮاﻳﺎن ﺗﺸﺎرﻟﺰ وورث و دﻳﺒﻮرا ﺗﺸﺎرﻟﺰ وورث، "اﻟﺘﻄﻮﱡر- مقدمة قصيرة جدا"، ترجمة ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ خضر، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، القاهرة 2016، ط1، ص 56. (35) كيث طومسون، "الحفريات- مقدمة قصيرة جدا"، ترجمة أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق ﺣﺴﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، القاهرة 2015، ط1، ص 51. (36) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 221. (37) داروين، "أصل الأنواع"، ص 494. (38) جيري كوين، "لماذا ﺍﻟﻨﺸﻮﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ"، ترجمة لؤي عشري، منشور إلكترونيا 2015، ص 37. (39) نفسه، ص 36. (40) ﺑﺮاﻳﺎن- و دﻳﺒﻮرا ﺗﺸﺎرﻟﺰ وورث، "اﻟﺘﻄﻮﱡر"، ص 56. (41) نفسه، ص 60. (42) إليزابيت كولبرت، "الإنقراض السادس- تاريخ لا طبيعي"، سابق الذكر، ص 49. (43) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 163. (44) نفسه، ص 217. (45) نيل شوبين، "السمكة داخلك- رحلة في تاريخ الجسم البشري"، ترجمة حسن أحمد غزلان، هية أبو ظبي للسياحة والثقافة (مشروع كلمة)، أبو ظبي 2012، ط1، ص 19. (46) نفسه، ص 19. (47) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 217. (48) كيث طومسون، "الحفريات- مقدمة قصيرة جدا"، سابق الذكر، ص 51. (49) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 223. (51) Dennis F. A. E. Voeten, Jorge Cubo, et al. (2018), "Wing bone geometry reveals active flight in Archaeopteryx", Nature Communications volume 9, Article number: 923. (52) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 236. (53) نفسه، ص 238. (54) Jenny Clack, (2002). "Gaining Ground", Bloomington: Indiana University Press. (55) Martha Richter Edited by Zerina Johanson , Charlie Underwood, (2019). "Evolution and Development of Fishes", Cambridge, Cambridge University Press. (56) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 242. (57) نفسه، ص242-243 (58) Laurie J. Vitt, Janalee P. Caldwell, (2014). "Herpetology: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles", London, Academic Press. (59) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص244. (60) نفسه، ص244-245. (61) Carl Zimmer, (1998). "At the Water's Edge", New York, Free Press. (62) من أجل التوسع في هذا الأمر، يُقرئ كتاب رئيس المجموعة التي اكتشفت هذه السمكة، انظر نيل شوبين، "السمكة داخلك- رحلة في تاريخ الجسم البشري"، سابق الذكر.. الكتاب كله تفصيل في هذا الأمر. انظر أيضا: Neil Shubin, et al, (2006). "The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb", Nature, N 440, pp 764-771. (63) Charles Darwin, (1871). "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex", London, John Murray Albemarle Street. (64) دوكنز، " أعظم استعراض فوق الأرض "، ج1، ص 265-266. (65) نفسه، ص 63. (66) نفسه، ص 268. (67) نفسه، ص 269. (68) نفسه، ص 271. (69) نفسه، ص 273. (70) Charles Darwin, (1871). "The Descent of Man", op.cit, p 75. (71) يوفال نوح هراري، "العاقل- تاريخ مختصر للنوع البشري"، ترجمة حسين العبري و صالح ابن علي الفلاحي، ص29-30-31. (72) إليزابيت كولبرت، "الإنقراض السادس- تاريخ لا طبيعي"، سابق الذكر، ص 273. (73) Richard E. Green et ah, (2010). "A Draft Sequence of the Neander Genome," Science N-328, pp. 710-722. (74) خزعل الماجدي، "تاريخ الخليقة"، سلسلة تاريخ الحضارات، منشورات تكوين، بيروت 2018، ط2، ص 332-337. (75) دوكنز، "أعظم استعراض"، ج1، ص 299. (76) نفسه، ص 309. (77) Gerte Jörg, Hexel Ralf, et al, (2018). "Coping with uncertainty- Youth in the Middle East and North Africa", London, Saqi, pp. 105.

إعلان