يوميات واحد – صفر للقتيل: الواقعية والتعبيرية المفرطة

ما يُسمَّى بمفارقات الكاتب التي تصدم هذا القارئ أو ذاك، غالباً لا توجد في مؤلَّف الكاتب، بل في عقل القارئ.

فريدريك نيتشه

ربَّما لن نجد في “واحد – صفر للقتيل”؛ الكتاب الذي قام بتأليفه الناقد والروائي التونسي “كمال الرياحي” غير يومياتٍ مفرطة في الذاتية والصدق، لا تخدم أيَّ سلطةٍ أو قيمٍ محدَّدة باستثناء شخصيتها الرئيسية فقط، فـ الشجاعة هي من تستنطقها؛ جاعلةً من الحقيقة هدفها بعيدًا عن أيِّ نوعٍ من التنميق والتملُّق.

لا عجب حين نعرف أنَّ هذا المؤلَّف الذي صدم الكثير من قرَّاءه قد نال جائزة ابن بطوطة للرحلة؛ ففي وقتٍٍ طويل جداً كان أدب اليوميات شبه غائب عن آداب العرب حتى اليوم، وإذا ما كُتب سيكتب بحذر أخلاقيّ وأرثوذوكسي وسط مجتمعاتٍ تخشى النزاهة.

الجزائر وتونس والعرب

في مطلع اليوميَّات يتحدَّث الكاتب عن قريته في تونس التي عاش فيها صباه، بعد أن أصبحت في الجزائر ترتبط بالكوابيس والألم، فحتَّى عندما كان جنينًا في رحم والدته؛ جرَّب الانتحار عدَّة مراتٍ أثناء محاولاتٍ لاجهاضه، فلقد جاء إلى الوجود غير مرحَّبٍ به حتَّى من والدته.

تلك الطفولة التي تحضُّ القارئ على الشعور أنَّ قريته ليست مجرَّد منطقة جغرافيَّة وسكانيَّة صغيرة بل عالمًا كبيرًا وواسعًا، وهي لا تقلُّ عن الجزائر ثقلًا في قلب الرياحي التي زارها وأقام فيها لفترة؛ الجزائر التي تشبه تونس جدًّا وربَّما هذا هو السبب الذي جعله يسافر إليها؛ إنَّه ألمٌ آخر لكن نفسه، وبلدٌ آخر إلَّا أنَّه قريبٌ من البلد الأصلي.

إعلان

إنَّ تونس تتبعه في كلِّ شيء؛ فحتى اسمها يلاحقه بعد رحيله عنها ويلتصق بأحد الحدائق التي تحمل اسمها -حديقة تونس- في مدينته الجزائريَّة التي يقطن فيها؛ والتي تعجُّ بالمجرمين واللصوص وهي كذلك عالم مصغَّرٌ يعبِّر عن العالم الرحب للبلدين.

في هذه الحديقة التي تخدع إحساسك يمكنك الشعور بحجمها الكبير وكأنَّها عالمٍ بقوانينه داخل عالمٍ بالقوانين نفسها: السرقة، الاحساس بالخطر وانعدام الراحة. إنَّها تقترب من أحد الأمكنة التي كتب عنها الكاتب الإنجليزي لورنس ستيرن حيث يسود فيها المجانين وغرباء الأطوار والمرضى في روايته (حياة السيد النبيل تريسترام شاندي وآراؤه) التي هي رمزٌ للخبل والبذاءة كما وُصِفت.

وهو لا يكتفي في هذا العمل بالتحدُّث عن تونس ولا الجزائر بل عن جميع الأوطان العربيَّة التي تغرق في نفس الأشياء: الحزن، التخلُّف، التعصُّب، الظلم، النفاق، انعدام الأمن؛ إلا أنَّ النظام يداري كلَّ هذا بالوطنية. الجزائر وتونس مجرَّد أمثلة متشابهة عن المثال الأعظم الذي هو “الأوطان العربية”.

وفي خضم كلِّ هذه الفوضى يأتي الرياحي هنا ليختبر فيها أحد هذه البلدان التي تشبه البقيَّة، مع ذكره لبعض المثقَّفين والأصدقاء؛ ومنهم المفكّر نصر حامد أبو زيد ومن تركهم في تونس.

الإنسان التراجيدي

إذا كان عالِم الإجتماع الأمريكي ارفينغ غوفمان يعتقد أنَّ كل إنسان في الحياة مجرَّد ممثِّلٍ يؤدِّي دورًا في مسرحيَّة الحياة؛بدايةً من جنسه أو منصبه الاجتماعي، فإنَّ صاحب اليوميَّات هنا يرى نفسه مثل لاعب كرة قدم، يستطيع أن يُقصَى في أيِّ وقتٍ داخل ملعب الحياة الأعظم ومع بقيَّة اللاعبين والحكَّام والجمهور، وهذا هو سبب عنوان كتابه الذي هو في الحقيقة قلبٌ للرقم عشرة.

لا يقيم كمال الرياحي وزنًا لأسطورة الرجل الذي لا يبكي، لأنَّ شخصيته تبكي في اليوميات. إنَّه يبكي بشكلٍ متكرِّرٍ حتَّى في لاوعيه -النوم- ولا يرى في هذا عيب، كما نشاهد كبرياءه مصوَّرًا في عدّة مواقف، فنقرأ عن التقاطه للورقةٍ المكتوب عليها اسمه التي سقطت على الأرض، وكيف أشعرته باليأس والحزن ليسارع إلى التقاطها، وكأنَّه هكذا قد التقط ذاته، أو اسمه: بدايةُ أناه. أليست مجرد ورقة، ومجرَّد اسمٍ مكتوبٍ على ورقه! لكن من قال أنَّ الاسم مجرَّد حروف؟ إنَّ دلالتها ربَّما هي وجودنا نفسه، وقصَّته الطريفة عن قتله الأشخاص بالأسماء دليلٌ على ذلك سواءً كان هذا خيالًا أم واقعًا. لقد فُسِّر موت ابن خال كمال الرياحي “كمال” لسبب تسميته بنفس اسمه.

نشاهد هنا “التفكير السحري” يطغى على الأمِّ البسيطة والآخرين، والتفكير السحري في الأنثروبولجيا الدينيَّة أو علم الأديان هو ربط حدوث شيءٍ بسبب التفكير أو القيام بشيءٍ آخر؛ حتَّى من دون وجود سلسلةٍ سببيَّةٍ بينهما. وإنَّ “طقس البديل”؛ المعتقد الذي آمنت به العديد من الشعوب القديمة نجده عند كمال الرياحي؛ الرجل الذي يعيش في عصور الحداثة.

لقد كتب يومًا ماثيو بيفيس في كتابه (الكوميديا: مقدِّمة قصيرة جدًّا) حول كيف أنَّ الإنسان “حيوانٌ يجد طبيعته الحيوانيَّة إمَّا بغيضة أو مضحكة”، وهو تعريفٌ شبيهٌ بما سنعثر عليه في اليوميات التي رأى صاحبها “ذاته” في أحد المرات داخل عيون فأرٍ كان قد وضع فخًّا له. إنَّ الفأر الذي وجد نفسه في هذا العالم فأراً وفي فخٍّ نصبه له انسان؛ يشارك هذا الأخير وضعيَّته وهو يجد نفسه في فخِّ الحياة؛ إنَّ الفأر يحزنه لأنه ببساطة صورةٌ صغيرةٌ عنه -أكثر بهيميَّة وأقلّ عقلانيَّة- لكن ما يجمعهما هو المعاناة.

ويصفه كمال الرياحي وهو على تلك الحالة بأنَّه مشدودٌ إلى الشريط اللاصق؛ فيقول: كنت مثله عالقًا في هذه الحياة. جئت بالقوَّة لأعلَّق من جديد في هذا الوجود الثقيل كاللصاق. لا أنا حيٌّ ولا أمُت، مشدودٌ طوال الوقت بحبل سُرَّةٍ بعيدة. كما نلتقي بوصفٍ آخر له يذكر: محبطٌ مثل سلحفاةٍ مقلوبةٍ على ظهرها في طريق سريعةٍ أوقات الذروة”. ثمَّ يتابع: ما زلت كما أنا سلحفاةٌ مقلوبةٌ على ظهرها نجت من عجلات السيَّارات، لكنَّها لم تنجُ من ظلام هذا الليل.

وما سبق هو انهمامٌ وتكوُّرٌ على الذات، وعبثيَّة، وعدميَّة، ووجوديَّة؛ فهذه اليوميًّات جمعت كلَّ شيء، كما أنَّ الحزن والتشاؤم والتذمُّر لا يفارق صفحاتها.

الجزائريِّون والجزائريَّات

لا يعبد الجزائريُّون الدين فقط وإنَّما كرة القدم أيضًا “الكرة المقدَّسة” كما يقول الكاتب عنها و”الدابَّة” التي أزعجته، وجعلت الجزائر ومصر مع خلطةٍ من الوطنيَّة الزائفة والحمية القاتلة يتناحران.

“أن تقول إنّّك لا تهتمُّ بالكرة اليوم، هذا يعني أنَّك شتمت الجزائريّ”.

يرثي كمال بازدراءٍ لحال هذه الشعوب كما يضحك عليها، فهي ساذجةٌ جدًّا، لكنَّه سرعان ما يطرح سؤالاً محيِّرا وساخرًا حول إذا ما كان بوسع هذه الشعوب التي تنقلب على بعضها البعض بسهولة أن تفعل نفس الأمر مع النظام، ويكتب أيضًا: كنت اقرأ وأرثي لهذا الشعب العربيِّ الكبير الذي يتقاذفه بعض الإعلاميين التافهين من الجانبين.

أمَّا المرأة فتحتلُّ مكانةً في اليوميات لكن بوصفها مرآةً تنعكس عليها صورة الكاتب، فدائمًا ما تأتيه لا حول لها ولا قوَّة؛ يا إمَّا منكسرةً أو باردةً لأنَّها انكسرت، ونحن لا نعرف شيئًا عنها إلا عن طريقه وكيف يصفه. إنَّها مثل شخصيَّة المرأة العربيَّة الصامتة والفارغة في أحد كتب غوستاف فلوبير التي لم ترق يومًا لإدوارد سعيد؛ تلك الشخصيَّات الفارغة التي لا تتحدَّث بل يُتحدَّث عنها، كما أنَّ كاتب اليوميَّات لا يجمعه مع الأخريات أيُّ علاقات حبٍّ بل مجرَّد مصالح فقط.

قد نقرأ في هذا الكتاب مفاهيمًا قائمةً على تصوُّراتٍ قديمة: الفاعل والمفعول، والمرسل المستقبِل. إنًَ لغة كمال الرياحي حين يسرد لنا قصصه مع النساء لغةٌ فحوليَّة لا شيء يميُّزها عن ما سبقها، بل إنَّه يلقي حكمًا جماليًّا قاسيًا ومبالغًا فيه على جميع نساء الجزائر ولو كان من قبيل السخرية والرثاء لحاله، لكن أليس هذا ما يفعله الرجل؟ أليس تاريخ الرجل هو تاريخ السخرية من النساء؟

إنَّه يجعل النساء صوت الحياة والشهوات الذي يلهيه عن الكتابة؛ فالكتابة هنا فعل ذكوري أو يرتبط بذكورته على الأقل، ويمكن استنتاج ذلك من مواقفٍ عديدة، كحين تجاهل في أحد المرات أحد النساء وهو منشغل بالكتابة، وهو يصف عضوه بالقلم الآخر الذي يشهره للصمود، أو حين يتحدَّث معه كأي انسان آخر. إنَّ قضيبه متحرِّكٌ وليس ساكنًا مثل عضو المرأة الذي وصفه بعدَّة أوصاف.

نقرأ عن القضيب في كتاب (سطوة النهار وسحر الليل): أداة سلطة شأنه شأن السيف والقلم، ذلك أنه يكثِّف بالمجاز كلَّ وجوه سلطة الرجل في المجتمع، وفي مكان آخرً يُكتب مجدداً الآتي: السيف سلاح الذكر، والذكر قضيب، والقضيب قلم.

وبذلك يمكننا أن نلِّقب كمال الرياحي في علاقته بالمرأة وقلمه كما فعل “عبد الله الغذامي” وهو يشرِّح شعر “أدونيس” بـ “الكاتب الرجعي”؛ ففي نقطة النساء بالذات نحن لن نصادف أي شيءٍ مميَّزًا فيهنَّ ما عدا الفصل النفسيَّ الذي يبدو في هذه اليوميات؛ حيث يفرِّق النساء عن الجزائريين الذين يمثلون الشعب. إنَّها في النهاية يوميات كتبها الرياحي عن نفسه بكل شيء فيه: شخصيته، معتقداته، -بعفوية أو كذب-، كيف يرى نفسه والآخر وليس أكثر من ذلك، غير أنَّ النساء كنّ بالنسبة إليه “الصديق المقرَّب” الذي يملأ حياته ولا يتركه وحيداً، مع غيابٍ كلّي للمقابل الذكوريّ.

ويحلّل الكاتب شخصيَّة الشعب الجزائريِّ بشكلٍ جمعي؛ هذا الشعب المتعصِّب والعصبيُّ والبسيط؛ مشكلته هي “الجنس” حسبه، قليلٌ منه ربَّما وسيصبح أفضل، غير أنَّه لم يتوغَّل كثيرا في الفرد الجزائري؛ إنَّه يتحدَّث عن نفسه فقط وهو داخل الجزائر لا الجزائر كما تراها نفسه. صحيح أنَّها يومياتٌ تقوم على الأنا التي تفكِّر وتحكم وتلعب بفرد بساطها عليها، غير أنَّ انطباعيَّة كمال الرياحي هنا مثل انطباعيَّة الفنَّانين الفرنسيين الأوائل: انطباعية العين لا انطباعية الذات “التعبيرية” و”الرمزية”.

إنَّه لم يكتب كثيراً عن مغامرته في الدخول لدماغ الفرد الجزائري، بل دخل بشكلٍ شموليٍّ عن طريق الجمع “الشعب”، وقد انطلق من الكلِّ وليس الجزء رغم أنَّه ذكر حوادث عن أفراد معيَّنين لكنَّها مجرَّد مواقف حصلت أكثر من كونها دراسةً لشخصيَّاتهم.

العُصاب الحلمي

تتشبَّث بهذه اليوميات عوالم فانتازيَّة هي الأحلام؛ الحلم أو الكابوس الذي يراه كاتبها من بقايا أيام عاشها صغيرًا أو كبيرًا، الطفولة التي تعود إليه لتشاركه حياته المعاصرة أو التي هي داخله في المقام الأول، وذاكرته التي لا تنفصل أبدا عنه. إنَّ كلَّ شيءٍ مهمٍّ في حياته يقضي وقتًا يتأمَّل أبسط تفصيلٍ فيه، ثم يراه في الحلم ليلاً:

تمثال ابن خلدون.

تمثال الأمير عبد القادر.

سؤال عاديٌّ من أحد النساء على الفايسبوك، الذي يبقى يردِّده ويطرق دماغه وكأنَّه معضلة فلسفيَّة.

إنَّه يجعل مثل رسامي الحياة اليومية والساكنة جميع التفاصيل مهمَّةً ومؤثِّرةً فينا؛ هو يعيش ويخلق أشخاصًا يعيشون معه: الخياليين والموتى والغرباء والمجهولين. الملاعق القديمة التي اشتراها يتخيَّل صاحبها، معطفه المستعمل الذي ارتداه أحدٌ ما قبله والقتيل في الغرفة؛ إنَّه عصابٌ ملعون فاجئه في شقَّته بالجزائر.

إنَّ وجود الكاتب في العالم وجودٌ مزعجٌ جدًّا بما في ذلك وجود الآخرين، الجميع يعيش معه ولكن الجميع خطرٌ عليه؛ فشخصيَّته في اليوميات شخصيَّةٌ حذرةٌ جدًا وجبانةٌ جدًا لا تثق بالآخر، كما لا يثق هذا الآخر بها وهي هكذا قضية عادلة.

كما نرى في اليوميات علاقته وعلاقتنا بالأشياء: شقته وأغراضها التي تصير مثل كائنات حيَّة، بل هو يربط الأشياء بحالة الإنسان واستقراره، وستجمع قارئَ الكتاب صداقةٌ أو علاقةٌ عاطفيَّةٌ مع هذا السكن الصغير كما جمعت النزيل أيضاً -الكاتب-؛ فجزءٌ كبيرٌ من اليوميَّات يحدث في شقَّته فيتركنا نعيش معه.

وهو يقول عن نفسه:

رجلٌ يتدحرج من غربةٍ إلى غربة، ومن غرفةٍ إلى غرفة.

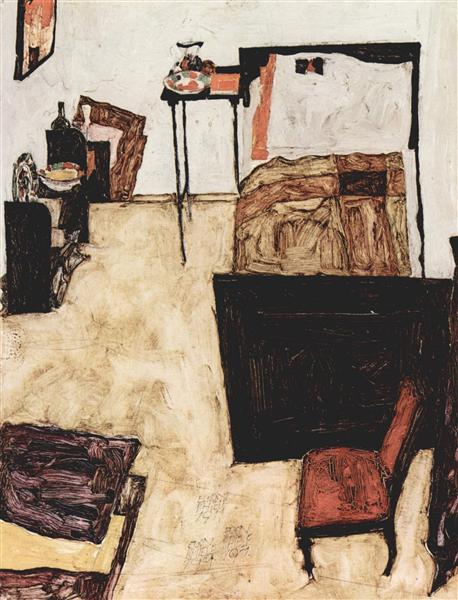

فإذا كان القارئ يستمتع بغرفة الفنان ما بعد الانطباعيّ فان غوخ في لوحته (Bedroom in Arles) التي توحي بالسكون والصمت الحيّ، أو القلق كما يشاء بعض النقَّاد أن يقرأها مع غياب صاحبها.

فشقة اليوميات بغرفتها وكلِّ أشيائها؛ تذكِّرنا بغرفة الفنان التعبيري إيغون شيلا كما صوَّرها بعد فان جوخ بسنواتٍ عديدة (Shiele’s Room in Neulengbash) حيث تبدو لنا أكثر وحشةً وعزلةً ونفور.

غير أنَّ شقة بطل اليوميات تنبض بالحياة أكثر وتتكلَّم أيضًا عبر الكلمة المكتوبة بكلِّ ما تخفيه من خوفٍ ووحدةٍ وسخرية سوداء وأحداثٍ غريبة، كما أنَّ صاحبها حاضرٌ داخلها دائمًا.

الجسد والدعابة

إنَّ الأدب هو دين الرياحي وهو لا يحرم قارئه من رحلته مع الكتب التي كان يستحضرها، أمَّا الكتابة فلا تقلُّ أهميَّةً عن الأوَّل؛ إنها كذلك معتقده الذي يساعده على الاستثمار في الحياة بدل الانتحار أو قتل أحدهم ليتنفَّس؛ فهو يربطها بالجسد -الجسد لا ينفصل عن شيء-. إنَّ الكتابة عند الرياحي “قوّة” وليس “جهد عضلي” فحسب، وهو يقول فيما يذكُر عن إريك سيغال:

قالت ابنته إنَّه عانى من الشلل الرعاش سنوات، فظيعٌ أن تكون نهاية الكاتب بهذا المرض المخجل، هل ستظلُّ الأفكار جريئةً وقويَّةً وهي تخرج من أصابع مرتعشة؟

يرتبط الجسد بالفكر أيضًا، واذا اختلَّ طرفٌ منهما اختلَّ الاثنان معًا، فها هو الرجل الذي تعوّّد عن التحدَّث عن أعراض الناس كما يصفه الكاتب؛ يصلِّي في المسجد بعد وضوءه، نجده رغم ذاك “نجسًا” في عين الكاتب.

كما بوسعنا صناعة مفهومٍ نتيجةً لاحتفائه بالجسد يدعى “إرادة الجسد”، فإذا قامت سلطةٌ ما بتقييد جسدك فإنَّها كذلك فعلت مع فكرك، فليس صحيحًا البتَّة أنَّ الأفكار حرَّةٍ إذا كان الجسد مراقبًا، فهي تلازمه دائمًا.

كما يحتلُّ الضحك مكاناً في اليوميات، الدعابات أو النكت التي يقولها الجزائريُّ عن العشرية السوداء، وعن شجاره مع مصر، وكلُّ هذه مجرُّد آلياتٍ دفاعيَّةٍ ووسيلة مقاومةٍ للألم، كذلك إحساسٌ بالتفوُّق أو اطلاقٌ للطاقات المكبوتة.

يقول المسرحي جان فرانسوا ريجنارد الآتي: يجب عليَّ أن أضحك من جميع ما أشاهد كلَّ يومٍ من الحياة، وهناك قولٌ شائعٌ يذكر: نضحك حتَّى لا نبكي، أمَّا ايميل سيوران؛ فهو يؤكّد أنَّ الضحك على الحياة أكثر وسيلةٍ ستجعلنا نتوقَّف عن محاولة الانتحار.

لم ترق لكمال الرياحي تلك النكات، ولم يتجاوب معها في الجزائر أو يحبّها، فلا عجب أنَّه كان يبكي دائما؛ فهو لم يقبل أيَّ فكاهة بامكانها أن تساعده على المضيِّ قدمًت وتقزيم مصائبه، بل أراد مواجهة الواقع بقبحه وألمه بعينين مفتوحتين تظلَّان تحمقلان فيه. غير أنَّ دائرة الحزن والوحدة والظروف البائسة التي كان في وسطها قد تبدَّدت أخيرًا عندما غادر الجزائر بعد سنةٍ كاملةٍ قضاها فيها، وها هو الآن بعد عدة سنواتٍ مغتربٌ في كندا البلد البعيد عن الجزائر وتونس، لكن من دون أن يتخلَّى عن أدب اليوميات أو يبتعد عنه، فهو في طريقه لإصدار كتابٍ جديدٍ حول هذا الأدب والفنِّ للقارئ العربيّ.

خاتمة

إنَّ “واحد – صفر للقتيل” يومياتٌ مؤلمةٌ ومزعجة، مفرطةٌ في الواقعيَّة والتعبيريَّة، واذا شئنا رؤيتها أيضًا بشكلٍ آخر فهي منغمسةٌ في الانطباعيَّة، كما أنَّ سخريتها لاذعة، وحمولاتها مليئةٌ بكميَّاتٍ كبيرةٍ من الكآبة والقسوة.

إنَّها يوميات، وإن كان فيها كذباتٌ وتعديلاتٌ طرأت على بعض قصصها، بالغة الصدق، يستطيع أن يكملها فقط القارئ غير المسحور بالشموليَّات والوطنيَّة المنتفخة؛ الذي اعتاد على الدخول إلى دهاليز وأقبية الأدب المتسِّخة والعميقة جدًا.

إعلان