في ضيافة كونديرا ١

كائن لا تُحتمل خفّته

لم يبقَ شيءٌ…

“كان يشعر بنشوةٍ مفاجئة وغير متوقعة، تلك النَّشوة السَّوداء نفسها حين أعلنَ لزوجته بأنه لم يعد راغبًا في رؤيتها، لا هي و لا ابنها. تلك النَّشوة السَّوداء نفسها حين رمى الرّسالة التَّي ضمَّنَها تخليه إلى الأبد عن مهنةِ الطَّبيب في صندوق البريد. لم يعد واثقًا إطلاقًا أنَّه يتصرّف بشكلٍ حسن، إنما كان واثقًا أنَّه يتصرف حسب ما كان يرغب.”

يقرر توماس أن ينفصل عن زوجته الأولى وألّا يتصل بها أو بابنه أبدًا، وقد نجح في ذلك، فلم ير ابنه لسنوات طوال. ذاك التخفُّف جعله يشعر بأنه حرٌّ، فلا شيء يربطه. الشيء الوحيد الذي كان يمثل ثقلًا حقيقيًا في حياته هو حبه للجراحة والطُّب، ذاك هو ما يرغب فيه لأنه يمثّل معنًى لوجوده، ولكن حينما رفض التّوقيع على وثيقة الإفادة التَّي يعلنُ فيها براءته من المقالة التَّي كتبها في نقده للشيوعيّن، والتّي بموجبها مُنِعَ من ممارسة مهنة الطُّب الحقيقيةِ واقتصر دوره على صرف وصفات الأسبرين في مستوصف صغير، ومن بعدها أصبح عامل تنظيفٍ للزجاج، ومن ثم انتقل ليعيش في الريف ليصبح سائق شاحنة لنقل المزارعين في التعاونية بمحض إرادته.

لنا أن نسأل ما الذي جعله يقبل بالعيش في الريف وبذاك الانحطاط الذي لحقه؟

الطبيب مُنظِّف الزجاج

الخفَّة وحدها هنا هي السبب الذي جعله يقبل بهذه الظروف، فبعد أن فقدت حياته معناها متمثلةً في حرمانه من ممارسة الطب والجراحة لم يعد هناك شيء يعني له. عاد ليعيشَ حياة الخفة في براغ ويعاشر كل ثمانية أيام امرأة جديدة يتعرف عليها بإباحية فجّة رغم حبه لتيريزا. قَبِلَ أن يقود شاحنًة مهترئًة والتي كانت سببًا في موته الجسدي لاحقًا؛ بعد أن ماتت روحه سلفًا تحت ثقل حلمها الذي حُرِم منه.

توماس الطّبيب الذَّي انتهى به الحال إلى العمل منظِّفًا للزُّجاج، قد نفسر تلك المهنة بشكل رمزي، فهو كان يهدف في علاقاته المتكررة التي كان يقيمها مع النسوة أثناء تنظيفه للزجاج من كشف (الشيء المُتعذّر تصوُّره) في كل واحدة منهن، ذاك الشيء الذَّي يميزُ كل ذات عن الأخرى ويمنحها فردانيتها، فكان يُعرِّيها ليستطيع أن يكشف ذاك السر، فهو يماهي بين وظيفته السابقة كطبيب قادر على تشريح الجسد الإنساني بمبضعه ليتحوَّلَ بعلاقاته الجنسيَّة إلى مشرط ومبضع يستطيع بواسطته تشريح (الذات والنفس الإنسانية) للوصول إلى سرِ تفرُّدِ كُلّ امرأة عن الأخرى.

إعلان

وظيفة مُنظّف الزّجاج ترمزُ أيضًا إلى تنظيف ذاك الغَبشِ الذي يحجبُ أسرارَ النَّفس البشريَّةِ، ليعملَ على الوصول إلى حالةٍ من الشَّفافية المُطلقةِ، من خلال الجنسِ الذَّي وصفه بأنَّه الخزينةُ التَّي تحوي سرَّ الأنا الأنثويَّةِ، ليتمكّنَ من اكتشافِ الشَّيء المُتعذَّر تصوُّره أو إدراكه.

الإيروتيكية في رواية كائن لا تُحتَمل خفَّتُه

توظيف الجنس في الرواية:

مع تعدُّدِ المشاهد الجنسيَّة التَّي وردت في الرِّوايةِ لنا أن نسأل: ما الغايةُ من وجودها؟ وهل ساهمت في بنية النَّص فلسفيًّا أم أنَّ وظيفتَها لم تتعدَ دورَ الإثارة وإلهاب العواطف والشهوات؟

لنأخذ توماس مثالًا، فعلاقاتُه المتعددة هل كانت مقصودةً لذاتها؟

يشير توماس إلى أن المتعة الجنسية من تعدد علاقاته ليست هي المقصودةُ في ذاتِها، وإنَّما تكمنُ مُتعتُهُ في اكتشافِ ما سمَّاه (السِّرَ المُتعذِّر تصوُّره)، ويقصدُ به ما لا يمكن تصوُّره أو تخيّله عن الشَّخص، وتحتاج إلى تعريتِه للوصول إلى ذاك السّر الذي يجعل من الذات تختلف عن الآخر، لأن تفرّد الذّات لا يكمن بما هو عامٌّ وتشتركُ به مع الجميعِ، بل فيما لا يمكنُ تصوُّره أو حدسُهُ، وهو أوَّلُ ما يجبُ نزعُ الحجابِ عنهُ، ولم يكن الجنسُ إلَّا طريقةً لتحقيق تلك المعرفة “ففي الجنس يظهرُ سرُّ الأنا الأنثوية”

لكن يبقى السُّؤال هل كانَ هدف توماس هو مجرَّدُ اكتشاف تميُّز الذَّات وفردانيتها؟ أم أنَّ تلك المعرفةَ كانت مفتاحه للوصول إلى (قوَّة وثقل) السَّيطرة؟

يخبرنا كونديرا أنَّ هدف توماس الأسمى كان “في الاستيلاء على العالم في شرط جسد العالم المُسجَّى بالمبضع”

إذن المسألة تتعدَّى العمليَّة الجنسيَّة في ذاتِها لتكونَ رمزًا لمحاولةِ الإنسان لاكتشافِ سرّ الوجود والحياة للسَّيطرة عليها. وفي مكان آخرَ يذكرُ كونديرا أنَّ هناك فئةٌ من الرّجال تهدفُ في علاقاتها مع النّساء إلى اكتشافِ نفسها بالدَّرجة الأولى.

ما قام به كونديرا في روايتِهِ كائنٌ لا تُحتَمل خفَّتُه هو ما يُعرَف بالإيروتيكية ونعني بها توظيفَ الجسدِ وآلته وعمليَّاته وعلاقاته والجنس، ليخرج من نطاقِ العمليَّات الحيويَّة الفيزيائيَّة الذَّاتيَّة والحسيَّةِ ليتجاوزها جميعًا إلى ما هو كَونِيّ و عامّ؛ أي أن نوظِّف الجنس مثلًا ليخدُمَ فلسفةً مُعيَّنةً، وها هُنا كانت فلسفةُ السَّيطرة.

ابن الثِقَل وابنةُ الخفّة

هل نحب الشَّيء لذاتِه أم للصُّورةِ التَّي رسمناها في مُخيّلتِنا عنه؟ لأيّ قَدْرٍ قد تلتقي حدودُ تلكَ الصُّورةِ الموهومةِ معَ ما هو كائنٌ وحقيقيّ فعلًا في محبوبنا؟ ألا تكونُ تلك الصُّورة بمثابةِ الثِّقل الذَّي يظلُّ يشدُّنا إلى منْ نُحبُّ؟ ماذا لو حدث تصادُمٌ فعليٌّ بين خيالاتنا التَّي عشنا وقتًا تحتَ سطوتِها وبينَ ما هو حقيقيٌّ في شخصيَّةِ من نُحبُّ؟ على من يقعُ اللَّومُ هُنا، على المحبوبِ أم على الحبيبِ؟

فرانز عاش دهرًا على ذكرى محبوبته سابينا التَّي هجرَتْه حين أخبر زوجته عن علاقته بها، فخافت سابينيا أن يرتبطَ بها. سابينا ابنةُ الخفَّة ، ولطالما عشقت فكرةَ الخيانة فكانت حياتُها سلسلةً لا تنتهي من الخياناتِ إلَّا لتبدأ من جديد. خيانة لجسدها ولقلبها ولارتباطها بوطنها وذكرياتها، تلك الخياناتُ التَّي تُعبِّرُ عن رفضها المُطلقِ للانصياع تحت أي جماعةٍ أومنظمةٍ أوقطيعٍ جماهيريّ.

خياناتُها كانت طريقَ تأكيدِها على ذاتها التَّي ترفضُ الانصهارَ في الآخر أو التَّلاشي سواءً تحت مُسمَّى الحبّ أو الوطنيَّةِ، لكنّ هذه الخيانات لم تكن من السُّهولة بمكانٍ دون خوضِ صراعاتٍ نفسيَّةٍ بين أن تبقى مُتشبّثةً بجذورها وحبِّها (وهو ما يُمثِّلُ الثّقل لها)، وخاصَّةً حين كَانت تُصِرُّ على ارتداءِ قُبَّعةِ أحد أجدادها حين تلتقي بعشّاقِها (أو هو ما يُمثِّلُ الحنينَ للماضي) وبينَ أن تعيشَ في (خفَّة) الخيانةِ والتَّنكُّرِ لكلّ شيءٍ -هنا لا تحملُ كلمةُ الخيانةِ قيمةً معياريّةً انتقاصيّةً بقدْرِ ما تعني التَّنكُّر لكلّ شيٍء-.

سابينا التّي أحزنها أن يكُفَّ فرانز عن البحثِ عنها ولامَتهُ في سريرتِها على الخفَّةِ التَّي تصرّف بها تجاه خفَّتها وهروبها!

في آخر المطافِ اختارت أن تنحازَ إلى جانب الخفَّة، فأوصت أن تُحرقَ جثّتُها عند موتها ويُنشرَ رمادُها في الفضاء، فهي لا تحتملُ فكرةَ أن يحتوي ثقل الأرض جسدها، ولكنْ كلّ خفّتها تلك لم تكفل لها السعادة أبدًا.

سابينيا تلك تُشكّل حالة النَّقيضِ التَّامِ من فرانز الذّي عشقَها حدَّ الجنون فكان حبُّه لها ثقلًا أودى بحياتِهِ، ولكنْ لا يمكننا أن نُنكِرَ أنّ اعترافَه لزوجتِه بعلاقتِهِ معها قد حرَّرهُ من احتمالِ حياة التَّناقضِ والخوف وثقل الخيانةِ، فعاش بخفَّةٍ مُتحرِّرًا من شُعورِه بالمسؤوليَّة الأخلاقيَّةِ تجاه ماري كلود -زوجته- من جهةٍ و من جهةٍ أخرى كان تحت ثقل صورةِ حبّه لسابينا.

كل ما كان يفعلُهُ كان لأجل حبيتِه سابينا التَّي هجرَتهُ، يا تُرى ماذا تفكِّر الآنَ حين تقرأ مقالي هذا؟ هكذا كان يتساءَلُ في كلّ مرّة ينشرُ فيها مقالًا برغم غيابها عنه، لم يكن يعيشُ إلَّا على ذِكرَاها في ظلّ تلك الصُّورة المَوهومَةِ عن الفنانة سابينيا المُناضلة، هي هجرت بلدَها وحتَّى مُناصرة قضيَّتها وهو الغريبُ الذَّي مازالَ مُتشبّثا بنصرةِ قضيَّة وطنِها وكلّ قضايا الأُمم المَقهورةِ على أمرها، حتّى دفعَهُ ذلك للمشاركة في مسيرةٍ لتقديمِ مساعداتٍ طبيَّةٍ في كمبوديا وكلّهُ أملٌ بأن يلتقي هناك بحبيته سابينا أو لنكن أكثرَ وضوحًا، ليلتقي بصورةِ سابينا الثَّائرة المُناضلة التَّي رَسمَها في مُخيّلتِهِ عنها.

ضربةٌ على الرَّأس من قبل عصابةٍ من اللُّصوصِ في كمبوديا أودت بحياتِهِ وهو مازالَ هائمًا ب (ثقل) ذاك الحبّ المَوهومِ، فرانز ابن الثّقل وسابينيا ابنةُ الخفَّة، هكذا يمكنُ تلخيصُ علاقتِهما، بعد كلّ ذلك لنا أن نسألَ أيّهما نختارُ الخفّة أم الثّقل؟؟

وعلى كل حالٍ كلاهما لم يمنحا السَّعادةَ للبشرِ ويبقى الحدُّ الفاصلُ بينهما أصعب من أن نعلمه.

كيف مات ابن ستالين؟

تحت هذا التَّساؤلِ يَقصُّ علينا كونديرا قِصَّة موتِ ابن الزّعيم الذّي كانت صورَتُهُ تقارِبُ في المخيالِ الجماهيريّ صورةَ الإلهِ، ستالين رمزُ العظمةِ والتَّجبُّرِ والسُّلطةِ المُطلقةِ، ومع ذلك لم يمتْ ابنهُ لأيّ سببٍ يتعلَّقُ بتاريخِ أبيهِ السّياسيّ أو لمواقفِهِ -هو نفسه- السّياسيَّةِ، كلّ ما في الأمرِ أنَّه رفضَ تنظيفَ برازِهِ وهو في مُعسكرِ الاعتقالِ الألمانيّ وقامَ بعضُ السُّجناءِ الإنجليز بالوشايةِ بهِ، لأنَّهم يأنفونَ تنظيفَ غائِطِهِ.

هربَ إلى حيثُ الأسلاكُ الشَّائكةُ المُزوَّدة بتيَّارٍ كهربائيّ والتّي تفصل عالمَ المُعسكر عن حرّيته وألقى بنفسِهِ على تلك الاسلاك ليلقى حتفَهُ، ليكونَ صريعَ خلافٍ حولَ تنظيفِ الغائطِ، ألهذهِ الدَّرجة تبلغُ السَّخافةُ في هذا العالمِ لتَتداخلَ الأمورُ فيما بينها؟! وهل المأساةُ الأكثرُ عظمةً والمأساةُ الأكثرُ ابتذالًا هما قريبتان بهذا الشَّكلِ؟

يعيدُ كونديرا السُّؤالَ ليقولَ:

“إذا لم يكنْ هناكَ فرقٌ بين العظيمِ والحقيرِ، إذا كانَ بالإمكانِ إدانَته بسببِ البرازِ، فإنَّ الوجودَ الإنسانيّ يفقدُ معنَاهُ ويصبحُ خفيفًا خِفَّةً لا تُحتَمَلُ!!”

المسألةُ التَّي تُؤرِّقُ كونديرا هي معرفةُ الحدودِ الفاصلةِ بين المتناقضاتِ، فالأمرُ كلّ الأمرِ كما قالَ زوربا أعقلُ المجانينِ الحُكماءِ: (المسافات، احرص على المسافاتِ) ومازال كونديرا يحاولُ المقاربةَ بينَ الخِفَّةِ والثّقلِ في روايته من زوايا متعددةٍ: في الحبّ والجنس والسّياسةِ.

ولكنَّهُ يفشلُ في تحديدِ ورسمِ معالمَ لأيٍّ منها.

تيريزا في قفصٍ من زجاج

الكابوسُ ذاتُهُ يتكرَّرُ باستمرارٍ، هناك حيثُ تسيرُ النّساءُ عارياتٍ حولَ البركةِ ويُنشدْنَ بصوتٍ عالٍ فيما هي تسيرُ عاريةً على حافَّةِ البركةِ وتنظرُ إليهُنَّ تسألُهُنَّ فيجبْنَها بمطلعٍ من النَّشيدِ، جثثٌ طافيةٌ على سطحِ البركة، ثمَّ ترى حبيبها توماس يُصوِّبُ مسدّسه نحوها حين تعترِضُ.

هذا الحلمُ الذّي يَعكِسُ مخاوفَ تيريزا من الشُّعورِ بمذلَّةِ العيشِ الذّي يَفقد المرءُ فيه خصوصيَّتَه الذَّاتيَّةَ، وتتعرَّى فيه جميعُ أسرار حياتِه أمامَ الآخرين، فماضيها مع والدتها التَّي كانت تسخرُ من رغبةِ تيريزا في إغلاقِ بابِ الحمَّامِ على نفسِها أو إغلاقِ باب ِغرفةِ نومِها عليها، وتَباهِي والدتِها بالسَّيرِ عاريةً أمامَ النَّافذة وعلى مرأىً من الجيرانِ وقراءَتها ليوميَّاتِ تيريزا أمامَ العائلةِ والضَّحكِ عليها؛ يتقاطَعُ مع ما فَعلَه الاحتلالُ السُّوفيتّي لبلِدها حيثُ حياةُ جميعِ المواطنين خاضعة لعينِ الرَّقيبِ وكاميراتِ التّجسّسِ ولآلاتِ التَّسجيلِ، حيثُ تُذاعُ أحاديثُ الأصدقاءِ في جلساتِ المُسامرةِ على الإذاعةِ.

فكانَ مشهدُ النّساءِ العارياتِ يَحمِلُ في رمزيَّتِهِ كلّ تلكَ الَمذلَّةِ لقصصِ ماضيها وحاضِر بلدها، لمعَاناتِها من حرمانِها من الشّعور بفردانيّتِها وخُصوصيّتِها الذَّاتيَّةِ، أمَّا مشهدُ ترديدِ النّساءِ لنشيدٍ واحد فهو يُكمِلُ مشهدَ التَّنميطِ ونشر ثقافِة الكيتش الذَّي عملَ الاحتلالُ على نشرِها، حيثُ لا مكانَ للاختلافِ أو التَّمييزِ، فعلى الجميع أن يُردِّدَ الشّعاراتِ نفسِها والأفكارِ ذاتِها، وأيُّ محاولةٍ للتّميزِ يُصوَّبُ المُسدَّسُ على رأسِكَ!

كان عليها أن تحيا في قفصِ من زجاجٍ!

هذه المعاناةُ من انحرامِ شُعورِها بالفرديَّةِ جعلتها تُعاني من ( ثقل ) مذلَّةِ شُعورِها من تَجرُّدِ الرُّوحِ ومعايشتِها لعقدة الذَّنبِ تجاه والدتِها التَّي حاولت مرارًا السَّعي لإرضائها ولكنها فشلَت حتّى لم تجدْ حلًا سوى في الانعتاقِ منها والتَّخوُّف من أن تُشبهها بأيّ شكلٍ من الأشكالِ.

” إنَّ ألمنا الشّخصيّ ليس أثقل من الألمِ الذّي نُعانِيهِ مع الآخرِ ومن أجلِ الآخرِ وفي مكانِ الآخر؛ ألمٌ يُضاعِفُه الخيالُ وتُرجِعُه مئاتُ الأصداءِ”

الموتُ مع الجماعةِ رحمةٌ!

البعضُ يتمنّى السُّقوطَ الجماعيّ لمن حولهم حين يسقطونَ، لأنَّ ذلك يدخلُ السُّرورَ إلى قلوبهم ويُخفِّف شعورَهم بالنَّقصِ وبعضُهم يثبِتُ بذلك تميُّزَه عمَّن حولَهُ.

وفي ذلك يقولُ كونديرا واصِفًا موقَفَ زملاء توماس حين تمنّوا أن يُوقِّع على الإفادةِ (كان بعضُهم مغتبطِينَ، لأنّ تضخيمَ الجُبن يُعمِّم سلُوكَهم الخاصّ، ويُرجِعُ لهم الشَّرفَ المَفقودَ، وكان آخرون قد اعتادوا أن يجدوا شرفَهُمُ امتيازًا خاصًّا لا ينوونَ التَّخلي عنه مُطلقًا، لذلك يُكِنّون للجبناءِ محبّةً سريّةً، فلولاهم لما كانت شَجاعتهم إلّا مُجرّد جهدٍ غير مُجْدٍ وغير مثيرٍ للإعجاب).

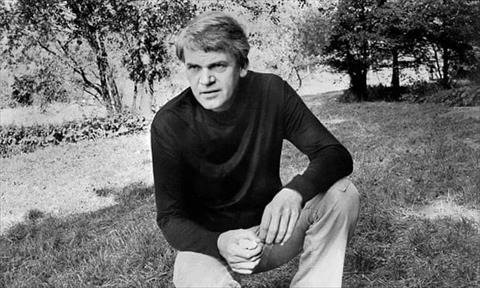

كونديرا وشخصيات روايته

” شخصيات روايتي هي إمكاناتي الشَّخصية التَّي لم تتحقّق”

يُقرُّ كونديرا أنّ الرّواية ليست اعترافًا ذاتيًا للكاتبِ، وإن كانت العديد من أحداثها يستوحيها من حياتِه وتجاربِه الشَّخصيَّةِ التّي عايشها كما في روايته (كائن لا تحتمل خفته) عندما ذكر عرضَ النّكاتِ أمامَ آلاتِ التّسجيلِ التَّي أخفتها الشّرطة أو صوتُ قرقرةِ البطنِ جوعًا في لحظةِ احتدامٍ عاطفيّ (مثل ما حدث مع تيريزا حين التقت بتوماس لأوّل مرَّةٍ)، لكنّ شخصيّاتِ رواياته تتجاوزُ حدودَ (أناه) لتشكِّلَ كلّ ما لم يستطع يومًا أن يكونَه أو يمثّله في ذاتِهِ، لذا فهو يُحِبُّ شخصيَّاتِهِ الرّوائيَّةِ بقدْرِ ما يخافُ منها.

شخصيَّاتُه لا تُولَدُ من أجسادٍ حيَّةٍ كما تولد الكائناتُ الحيَّةُ، وإنَّما تتوالدُ من حالةٍ أو جملةٍ أو فكرةٍ أو استعارةٍ تدفعُ بالكاتبِ إلى تَخيُّلِها بوضعٍ إنسانيّ لم يكتب عنه من قبل. إذن هي شخصيّات افتراضيّة لمواقف مُتخيَّلةٍ لنرى كيف ستتصرّف لاحقًا.

يَكمُنُ سرّ الرّوايةِ كما يقولُ: “عندما تُنقِّبُ فيما تصيرهُ الحياةُ الإنسانيّةُ في الفخّ الذّي يُسمّى العالم”

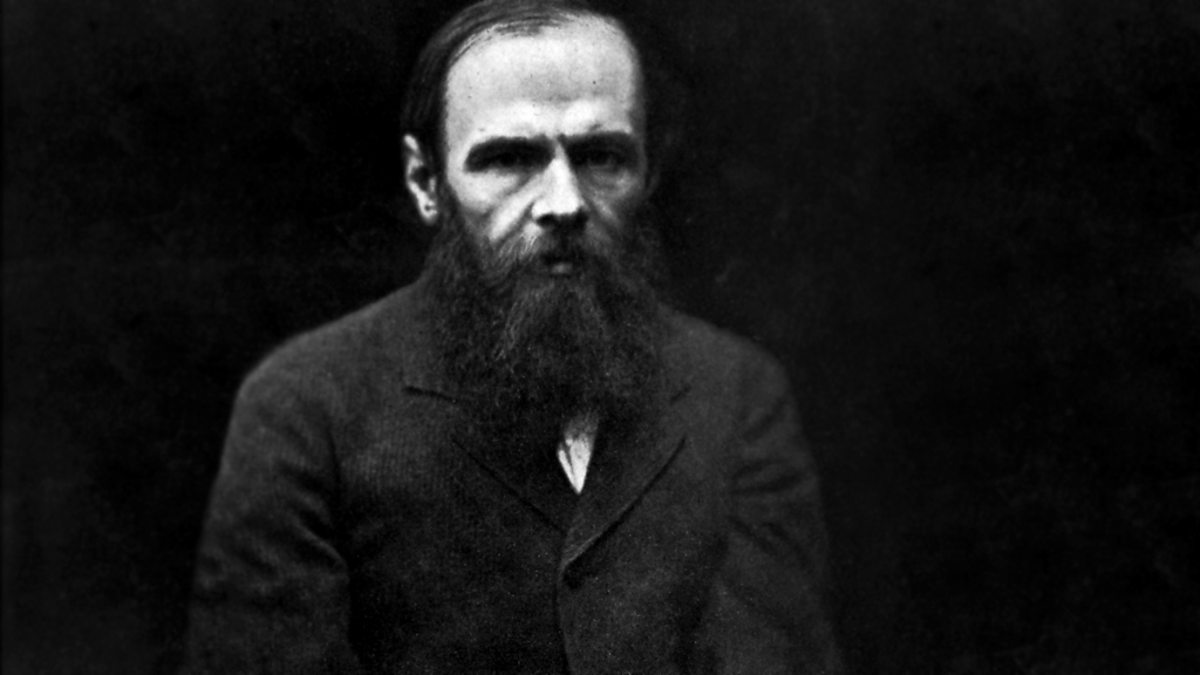

مابين كونديرا وديستويفسكي

قد يلتقي كلاهما في رغبَتِه العارمةِ في استكشافِ كَنَهِ السّر الإنسانيّ للنّفسِ البشريّةِ، لكنّهما يفترقانِ حتمًا في أسلوبهما. كونديرا الذّي يَصِفُ الحياةَ بأنَّها مزحَةٌ وعلينا ألّا نأخُذَها على مَحمَلِ الجدّ أبدًا؛ يَعكِسُ فلسفته تلك في رواياته التّي يبدو فيها مُتهكّمًا بل ومُتهتّكًا في الكثيرِ من الحالاتِ، لا يردَعه شيءٌ عن تلك السُّخريةِ السّوداءِ اللَّاذعةِ المُغلَّفَةِ بطابعٍ جنسيّ، بينما تميلُ روايات ديستويفسكي إلى الجديّةِ، بل ومأساويَّةِ السّردِ والإفراطِ في السَّوداويَّةِ، لا تتجاوز في أقصى حالاتِها انفتاحًا التَّلميحَ لقبلةٍ أو عناقٍ، بينما يبدو كونديرا كاتبًا الجنسُ لُعبَتُهُ ومادّتَهُ الأولى التَّي ينطلقُ منها ليطرحَ فلسفته كما في روايتهِ “غراميات مرحة” أو “في البطء” أو “الهويّة” أو “كائنٌ لا تُحتَملُ خفّتهُ”.

ديستويفسكي يَعمَدُ إلى الإسهابِ في ذكرِ التّفاصيلِ في رواياته، بينما يقوم كونديرا بمهمَّةِ -الكاميرا مان-، فيسلّطُ الضّوءَ بعدسةِ كاميرتِهِ على عددٍ محدودٍ من المَشاهِدِ، ولكن يتناولُها من زوايا تصويريّة وفلسفيّة عدّة، ويعيدُ مونتاجها في فصولِ رواياته حتّى تبدو مُبعثَرةً بشكلٍ يُتعِبُ قارئه، الذّي عليه مهمّة إعادةِ تجميعِ أجزاء المشهد.

فهل يمكننا المفاضلة الآن بين ديستويفسكي وكونديرا؟

شخصيًا، لا أستطيعُ، فالقراءةُ تجربةٌ روحيّةٌ ونفسيّةٌ في الدّرجةِ الأولى، ولكلٍّ منهما الجوّ النفسيّ الذّي يلائمني.

إعلان