الوجه الآخر للعشوائيات

أزقة الذاكرة.. ذكريات الفافيلا

تدهشك أغنية La Vida Es Un Carnaval . بإيقاعها الراقص، فالمغنية الكوبية الأصل سيليا كروز قد انتصرت للحياة في أغنيتها هذه، فكل ما علينا لنواجه بشاعة الحياة أن نعلي أصواتنا بالغناء.

في مشهد لاتيني آخر ينتصر للبهجة والفرح والتفاؤل، تتمايل الأجساد المشعة بجلدها اللامع في مهرجانات السامبا، حين تشق مواكب الراقصين والراقصات شوارع مدن البرازيل على قرع الطبول، تتفحص أعين السياح تلك المفاتن الراقصة المزينة بأبهى ألوان الريش، بما يفضح عن عري بدائي مذكرًا بأدغال أفريقيا موطن تلك الرقصات. كل ما في الكرنفال يدعو للبهجة والمرح والتفاؤل.

لكن هل الغناء والرقص حقاً كفيلان ببث الأمل حين تثقل ذاكرتك بالأحزان؟

خلف هذه البهرجة تقع فافيلات ملونة، تلك المباني العشوائية المتراصة من الصفيح أو الإسمنت وكل ما يمكن به بناء ما قد نسميه بيتاً: بقايا أخشاب منخورة، علب بلاستيكية مهترئة قطع معدنية صدئة. تفتقر تلك الأحياء إلى أبسط مقومات البنية التحتية، أزقة يسكنها الفقر، ويخيم على أحيائها شبح الجريمة. الموت فيها مجاني، يمكنك أن تلتقط صورة سلفي مع أي جثة من الجثث التي تنتشر في طرقاتها، لا يمكن أن تمضي سحابة يومك هناك دون أن تسمع أزيز الرصاص، سواء أكانت تلك الطلقات من مواجهات الجهات الأمنية مع تجار المخدرات، أو حصيلة عملية تصفية جسدية بين سكان الفافيلا إثر خلاف مهما كان تافهاً، قد تتعثر قدماك بطفل عار متسخ، وتسمع صراخ الأمهات المراهقات اللواتي دخلن عالم الأمومة وهن في الرابعة عشر من عمرهن أو أقل، في تلك الأزقة: الموت مجاني، والجنس والمخدرات والخمر والعنف هم خبز الحياة اليومية.

من أزقة إحدى تلك الفافيلات، تطل علينا الكاتبة البرازيلية كونسيساو إيفاريستو، لتأخذنا في جولة نجوب فيها خبايا ذاكرة تقاوم النسيان.

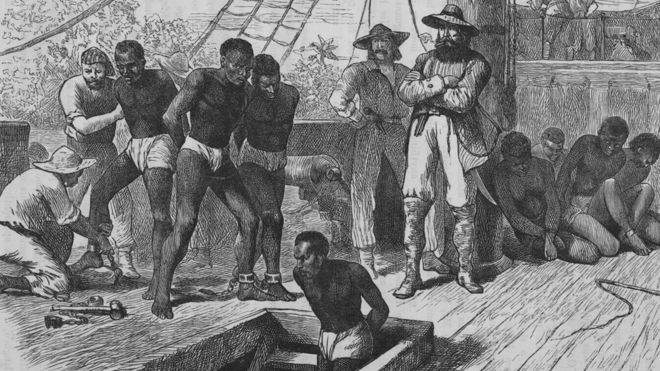

الهولوكوست الإفريقي Maafa*

الألم لا ينسى، والبحر الذي امتلأ بدموع ملايين الرقيق من الأفارقة، بل وحتى بجثثهم، فيما عُرف” بالهولوكوست الإفريقي” متمثلاً بتجارة الرّق عبر المحيط الأطلسي منذ القرن السادس عشر، تضطرب حمولة سفنه بملايين العبيد الذين سُرقوا من ديارهم، وانتهى بهم الحال في مزارع قصب السكر، والبن والكاكاو والقطن.

وبعد ٣٠٠ سنة من العبودية في البرازيل ينتهي بهم الحال في فافيلات، الكل فيها متهم ومجرم حتى تثبت براءته. كيف لإنسان أسود وفقير من سكان الفافيلا أن يكتب عن مأساته ومأساة أجداده؟

تتناسل القصص في هذه الرواية لتشكل لوحة فسيفسائية تمتزج فيها العبودية مع الفقر والأمية. تنقلب الأدوار حيناً لتُمسي الضحية جلاداً تمارس اضطهادها على أبناء جلدتها. وفي مشهد آخر نلمح ارهاصات ثورة قادمة، بينما يعلو ضجيج الجرافات وهي تزيل أكواخ الصفيح ونرقب جموع السكان في أثناء ترحيلهم عن الفافيلا.

بانزو*

تقول الكاتبة:

من قال إن الإنسان لا يريد أن يكون له جذور تشده إلى الأرض؟

كان غضب الرجل الأبيض يتأجج حين تعصف بعبده عاطفة الحنين إلى موطنه الإفريقي التي تسمى ” البانزو” وقد تودي بحياته شوقاً. من هنا تبدأ اللوحة الأولى التي ترسم الكاتبة معالمها لحياة أجدادها، في حكاية يرويها الجد” توتو؛ للطفلة ” ماريا الصغرى”، قاصّاً عليها رحلة الحرية التي لم تكن أقل تراجيدية من عبودية آبائه.

إعلان

فقد خلالها زوجته الأولى وطفلته غرقاً، حين عبر النهر بحثاً عن عمل، وفقد زوجته الثانية في أكواخ الفافيلا حين وضعت توأمهما. وأمضى أيامه يتنازعه حنين مرضيّ إلى موطن أجداده في الكونغو، يقرع طبل الكونغادا، ويتنكر في زي الملك.

دعونا نتوقف عند كلمة “الجذور” لا أنكر بطبيعة الحال حنين الإنسان إلى موطنه، ولا حاجته للشعور بالانتماء إلى قبيلة أو مجموعة بشرية، لكن ألسنا أمام مغالطة منطقية عند تشبيه تلك الحاجة بالجذور التي تشد الإنسان إلى الأرض؟ في عالم تمتزج فيه الأعراق والثقافات؟

يحمل الجذر معنى الثبات والسكون، عدا عن أنه يمثل الجزء المخفي في عتمة الأرض. يقول أمين معلوف في كتابه (البدايات):

غيري يتحدث عن الجذور تلك ليست من مفرداتي، وأقله صورتها، فالجذر يتوارى في التربة، تتلوى في الوحل، تنمو في الظلمات، تبقي الشجرة أسيرة، منذ ولادتها وتغذيها لقاء ابتزاز: لو تحررت، تموتين، ترضخ الأشجار لأنها بحاجة إلى جذورها بعكس البشر. لأننا نتنفس النور، ونطمع بالسماء وأقدامنا تصلح للسير، لا تهمنا سوى الدروب. هي تسيّرنا، من الفقر إلى الغنى، أو إلى فقر آخر، من العبودية إلى الحرية أو إلى الموت العنيف، تعدنا، تحملنا، تقذفنا، ثم تتخلى عنا.

متى يبدأ الإنسان في الحديث عن الجذور؟

تختلط فكرة الانتماء لجماعة ما مع دعوة العودة للجذور حين يشعر الإنسان بتهديد يواجه هويته ووجوده، حين يشعر أنه مُقتلع قسراً من المكان الذي ينتمي إليه ـ كما حال ذوي الأصول الإفريقية من العبيد في البرازيل في روايتنا هذه ـ إذ يحتمي المرء حينها بفكرة “الجذور” ليغطي بها ضعفه. فهو يتخذها خطاً دفاعياً يواجه به المشاكل التي تحيط به، وقد يدفعه ذلك إلى تجاهل السبب الحقيقي لمشاكله. فالأقوياء ليسوا بحاجة لحماية أنفسهم بالحديث عن الجذور وأصولهم. القوة وحدها (بكل تجلياتها: المعرفية والاقتصادية والسياسية) هي ما تحمي وجودهم وهويتهم.

يا تُرى كيف ستكون حال العم “توتو” في هذه الرواية لو كانت هجرة أجداده إلى البرازيل بمحض إرادتهم، وعاشوا على قدم المساواة مع المستعمر البرتغالي، وسكان البلاد الأصليين ولم يتعرضوا لتمييز عنصري بسبب لونهم الأسود؟ هل كان سيُلحّ على العودة إلى جذوره؟

حين تمسك الضحية بالسوط

في رواية خوان رولفو” بيدرو بارامو” كان الخادم سيدانو لا يقل جرماً عن سيده، فهو من يساعده في التعدي على أراضي الفلاحين. في فيلم ١٢ سنة من العبودية نجد الزنجي المشرف على باقي العبيد في حقول القطن، يضرب ويشتم أبناء جلدته بقسوة قد تفوق كثيراً قسوة الرجل الأبيض.

الأمر ذاته يتكرر في روايتنا هذه. إذ نجد خادم الكولونيل ” زي ميليكا” يقتل أحد أبناء جلدته من السود” بيدور دا زيكا؛ ليستولي سيده الكولونيل خوفيلينو على أرضه. ذاك السيد الذي سرعان ما تبرأ من جرائم خادمه حين لاح له ما يهدد مصالحه، اشتعال ثورة ضده!

لا يمكن للطاغية أن يكون طاغية من غير وجود عصبة من المجرمين تحيط به. ويحرص على انتقائها من الطبقة نفسها التي يضطهدها، ليبقي يديه نظيفتين، فيما يتفنن الجلاد الجديد في تعذيب أبناء جلدته.

يقول الدكتور مصطفي حجازي في كتابه (الإنسان المهدور): ” كل مقهور سوف يقهر من هم دونه لا محالة حين تتاح له الفرصة. وكل ضحية ستسلط ما سيعيد إنتاج هذا التسلط من خلال تسلطه على ضحاياه الأضعف منه.”

يلجأ المستضعَفون والضحايا إلى الإيمان الغيبي، ليُخففوا عن أنفسهم وطأة الشعور بالظلم” إنهم بحاجة ليؤمنوا بأن الله إلى جانبهم، كانوا سعداء لأن لهم رباً ينتقم لهم، يوماً ما سيعطيهم مملكة السماء. كانوا يجعلون من الدين أفيوناً يخدر حسهم الثوري.

من يزيح الحجر في أزقة الذاكرة ؟

لكن نجد في الرواية “ أليريو الأسود” الذي كان يعتقد بأن إخوانه بحاجة ملحة ” إلى ربّ يقف إلى جانبهم، عاجلاً غير آجل. إنهم في حاجة إلى أرض، وخبز، وعمل، وطمأنينة. إنهم بحاجة إلى أن يعيشوا فوق الأرض، وليس في مملكة السماء بعد موتهم.”

كان يردد إن هذه ليست حياة، وإن الكبار والأقوياء في الجهة الأخرى يريدون أن يكون من هم في جهتنا ضعفاء. سكارى، جائعين. بل يريدون ما هو أسوأ من ذلك. أن يسود الحقد بيننا، وأعداء لبعضنا البعض.”

قد كان مدركا أن من يقوم بالتغيير من يعانون. لأن من يُزيح الحجر ليس هو من يخنق الآخر، بل من يختنق بالحجر.” وإن الأقوياء هم من يضعون القوانين دائماً. لذا لم يكتف بالإيمان الغيبي بالإله. بل آمن بالقوة وبفعل الإنسان، فقاد إضراب العمال، الذي انتهى بعودتهم إلى العمل بعد تهديدهم بالفصل. لكنه مع ذلك قد حرّك السكين في الجرح.

الشعوب المقهورة تغرق في عالم الخرافة، تنتظر معجزة غيبية تنتصر لها، تنتشلها من بؤس واقعها، تركن إلى اتكالية متلبسة ثوباً مقدساً، لتعيد الحقوق إلى أصحابها.

لكن أليريو الأسود كان يرى في القراءة، قراءة ما هو مكتوب وما هو غير مكتوب، قراءة الواقع خطوة حاسمة نحو التحرر.

الإنسان المهدور

في رواية (سماهاني) لعبد العزيز بركة ساكن، تسود الفوضى بعد تحرر العبيد في زنجبار، وتنتشر السرقات والانتقام وأعمال الشغب، بعدها يجد العبيد أنفسهم بلا عمل ولا مأوى ويعودون للعمل عند سادتهم القدماء لكن مقابل أجر مادي. ويبدأ التساؤل حول حقيقة كونهم أحراراً فعلاً، ومعظمهم لا يعرف القراءة أو الكتابة، ولا يتقن سوى الزراعة والحرف اليدوية، فهل يمكن أن يصبحوا ندّاً لسادتهم؟ حينها بدأت مجموعة منهم تشكك في مشروعية ثورتهم، وإن كان عليهم الإبقاء على ما كانوا عليه من عبودية.

في رواية أزقة الذاكرة يعود هذا السؤال مجدداً، فهل يختلف حال سكان الفافيلا عن حال سكان (السينزالا، وهي تسمية كانت تطلق على أحياء العبيد في البرازيل قبل إلغاء العبودية في عام ١٨٨٨م)، فسكان الفافيلا لم يتحرروا بعد فعلياً إذ لا يتوفر لهم أي شرط من شروط الحياة.

حين تتدهور الحياة إلى ما دون الحد الأدنى من مستوى تلبية الحاجات الأساسية، يتدهور كيان الإنسان وكرامته، يقول الدكتور مصطفى حجازي في كتابه (الإنسان المهدور) واصفاً الفئات التي تعيش فيما أسماها أحزمة البؤس التي تتكدس حول المدن الكبرى:

عند حدّ معين من مستوى دون خط الفقر، تهون القيمة الإنسانية لدرجة التلاشي، وتغيب معها كل معاني الكرامة، ويفتح الباب على مصراعيه لمختلف أشكال انحطاط الوجود، واستباحة إنسانية الإنسان، أو رضوخه هو ذاته لاستباحة وجوده.. تتدهور مرجعياته القيمية والخلقية. لذلك يصبح كل شيء ممكناً. وتنتشر الجريمة وتجارة الجنس.

نجد صدى ذلك في ثنايا الرواية رجال الفافيلا غارقون في شرب الخمر، فهم لا يصحون في أيام الآحاد إلا ليثمَلوا، والكثير من النساء لا تجد سلعة تتاجر بها لسد رمقها سوى بيع جسدها: سيدينيا سيدوكا فاتنة قلوب الفافيلا تمضي إلى حتفها بعد فهي ستموت لأنها لا تعيش. لا يمكن تسمية ذاك البؤس حياة.

بينما تمد ديتينيا يدها لتسرق مجوهرات سيدتها التي تعشق جمالها، فيما السيدة تعشق مهارة ديتينيا في سرعة إنجاز الأعمال المنزلية. عالمان منفصلان، فتنة الثراء ودعة العيش، يقابلها بؤس الفافيلا، ثياب نظيفة أنيقة، مقابل الأسمال الرثة التي ترتديها. غرف بأرضيات مصقولة، مقابل كوخ الصفيح الذي تفوح منه رائحة البول والغائط.

عالمان يعيدان السؤال حول حقيقة العدالة في هذه الحياة، ومشروعية الأحلام، حتى الأحلام قد يدفع التمرد ثمنها غالياً. لكن جريمتها تلك لم تمنع أهل الفافيلا من التعاطف معها، فالجميع ممن يعملون، أو من السوقيين واللصوص، والكسالى، كانت ظروف الحياة واحدة بالنسبة إليهم: العوز، على اختلاف درجاته وتفاوتها.

لا يمكن لوم هذه الفئة دون دراسة الشرط الوجودي والمجتمعي الذي قادهم إلى ما أصبحوا عليه والعمل على تغييره. وأن يتحمل المجتمع مسؤوليته الأخلاقية لتحسين ظروفهم المعيشية.

دفاعا عن الجحيم

ما الذي يدفع بسكان الفافيلا إلى رفض مغادرة أكواخهم البائسة؟ ما الذي يجعلهم يتشبثون بقعر الجحيم هذا؟

إنه الخوف، الخوف من المجهول، من التغيير، من المستقبل وما يحمله من مفاجآت، الخوف من أن يكون الغد أسوأ بكثير من اليوم، الخوف من أن يدركوا ضعفهم وانحطاط شأنهم.

وهذا ما يدفع شعوباً لتحمل الطغاة عقوداً خوفاً من التغيير. حتى وإن لم تكن حياتهم سوى ضرب من الجحيم في ظله.

باتت الجرافات التي جاءت لتهدم أكواخ الفافيلا وحوشاً تتربص بأهالي الأزقة، وهذه التعويضات التافهة لن تزيدهم إلا بؤساً، مشهد الجرافات وهي تهدم الأكواخ يذكرنا بمشهد إحراق زرايب العبيد في رواية ” زرايب العبيد“، حين التهمت النيران تلك العشوائيات بمن فيها.

في مشهد تراجيدي، يلهو العمال الأطفال بهذه الجرافات، لتجتث في طريقها عشرات الأكواخ، وتحصد العديد من القتلى. ويصاب أحد الأطفال بشلل كامل حين اصطدم بإحداها وهي متوقفة. هل هناك مشهد أكثر تراجيدية من أن يتسبب أحد بالسوء لنفسه ولمن حوله فيما هو يلهو؟

حين تكتب النساء عن العبودية

يحضر هم الأمومة في الروايات التي تكتبها النساء عن العبودية، ففي روايتنا هذه، تقص ماريا الكبرى مشهد تعذيب الأم التي انتزعت منها طفلتها، فيما الطفلة تبكي، وتزعق، قرر الأسياد بيع الأمة السوداء!

يقص بوندادي حكاية الطفلة نازينينا التي باعتها والدتها لقاء رزمة من النقود، عسى أن تضمن لها والدتها مستقبلاً أقلّ من الفقر والحرمان الذي هم فيه.

في رواية “زرايب العبيد” للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان يتكرر المشهد بدموية أبشع، إذ يموت الرضيع جوعاً، أثناء حبس أمه وتعذيبها، وتغطي دماؤها من أثر السياط وجه الرضيعة.

بينما اختارت الكاتبة الكاميرونية ليونورا ميانو في روايتها “موسم الظل” أن تصف فجيعة الأمهات اللاتي خُطف أطفالهن من أحضانهن للبيع رقيقاً.

لا تلغي العبودية حق النساء في الأمومة فحسب، بل تحرمهن حق امتلاك اجسادهن التي تتحول إلى أداة لمتعة أسيادهن.

بين الواقع والخيال

يتحدث غاستون باشلار في كتابه جماليات المكان عن مفهوم المكان في ذاكرتنا، فنحن نعيد تشكيل المكان وفقا لذكرياتنا الخاصة به، نضفي عليه أحاسيسنا، ما خلّفه فينا من أثر.

يتجاوز المكان والبيت مفهومه بأبعاده الهندسية، ليحمل معه شيئا من ذاكرتنا.

لذا كانت الرواية جولة في أزقة ذاكرة الكاتبة، لا في أزقة الفافيلا بشكل مطلق. فالصورة التي تستحضرها الكاتبة عن تلك الأماكن، تنتصر فيها للمهمشين والمومسات، لتحتفي برجال ونساء تراكموا في داخلها كما تتراكم أكواخ الفافيلا، في محاولة لعرض صورة مغايرة عن الصورة التي اعتاد الجميع رؤيتها، كبؤرة للجريمة والانحلال، حاولت أن تتحدث بصوت الضحايا، الصوت الذي طالما تم تجاهله. في فافيلات البرازيل، وعشوائيات المعوزين في شرقنا.

هذه الرواية دعوة للأمل، فالكاتبة التي كانت تعمل خادمة في عمر الثامنة قد استطاعت بعلمها أن تنتشل نفسها من بؤس الفافيلا، وتصبح دكتورة جامعية تُدرّس كتبها، لم يعقها التمييز العنصري الذي تعرضت له في المدرسة في طفولتها.

قد تكون دعوتها مبالغة في تفاؤلها، في نظر البعض، لكن كما غنت سيليا كروز:

لكل من يعتقد أن هذا. لن يتغير أبدا

عليك أن تعرف أنه ليس كذلك

وكل شيء يتغير

الحياة كرنفال.

*Maafa : لفظة باللغة السواحلية وتعني، المحرقة، أو الكارثة الكبرى. في إشارة إلى كارثة تجارة الرقيق في افريقيا، واستعباد أكثر من ١٧ مليون افريقي فيها.

إعلان