مقتطف من رواية حكاية السيد زومر لباتريك زوسكيند- ترجمة ورؤية جديدة

في الحقيقة لا توجد قصة منسّقة، بل يوجد فقط ذلك الشخص الغريب ومشوار حياته -أو بالأحرى يمكننا القول نزهته؟- والذي التقى بضع مرّاتٍ بمشواري…

في الوقت حين كنت مازلت أتسلق الشجر؛ عاش في قريتنا… – بل ليس في قريتنا؛ في (أدنى البحيرة)، وإنّما في القرية المجاورة، في (أعلى البحيرة)! ولكن لا يستطيع المرء تعيين ذلك على وجه التحديد، ذلك لأنّ أدنى البحيرة وأعلى البحيرة وجميع القرى الأخرى ليست منفصلةً عن بعضها بشكلٍ واضح، غير أنّها متتابعة على طول ضفّة البحيرة دونَ بدايةٍ ملحوظةٍ لها ولا نهاية، وهي سلسلةٌ ضيّقةٌ من البيوت والحدائق والأفنية والأكواخ مخروطيّة السقف-… هذا وقد عاش في ذلك الحيّ، على بعدٍ يقلّ عن كيلومترين من منزلنا، رجلٌ يُدعى السيد زومر، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما هو اسمه الأول، ربّما بيتر أو باول أو هنري أو فرانس إكزاڤيير، أو ربّما أيضًا الأستاذ زومَر، أو حتّى الأستاذ الدكتور زومَر، كنّا نعرفه فقط باسم “السيّد زومَر” ولم يعرف أحدٌ قطّ المهنة التي امتهنها السيّد زومَر، أو إن كان قد عمِل بوظيفةٍ من قبل على الإطلاق، عرفنا فقط أنّ زوجته مدام زومَر كانت لديها مهنةٌ تزاولها، وهي صناعة الدمى.

يومًا بعد يوم، كانت تمكث مدام زومر في شقتهم الواقعة في الطابق السفلي من بيت النقّاش شتانجلماير، وتصنع هناك دمى أطفال صغيرة من الصوف والقماش ونشارة الخشب، والتي تجمعها كلّ أسبوعٍ في طردٍ كبير وتحمله إلى مكتب البريد، وفي طريقها للعودة تذهب بعد ذلك إلى البقّال، ثمّ الخباز، ثمّ الجزار، وأخيرًا إلى الخُضَريّ، وتصل إلى المنزل محمّلة بأربع حقائب تسوّقٍ ممتلئة ولا تغادر مسكنها لبقيّة الأسبوع، وتمضيه في صناعة دمى جديدة.

من أين أتت عائلة زومَر؟ لا أحد يعرف؛ فقد جاءوا ببساطة في أحد الأيام، هي بالحافلة وهو سيرًا على الأقدام، ومنذ ذلك الحين وهم مقيمون هناك، لم لكن لديهم أطفالٌ ولا أقارب ولم يزرهم أحدٌ قط.

على الرغم من أنّ المرء لم يعرف الكثير عن هذه العائلة وبخاصّةٍ السيد زومَر؛ لكن أستطيع العزم عن حقٍّ أنه كان أوسع الرجال شهرةً في المنطقة آنذاك، ففي محيط ما لا يقل عن ستين كيلومِترًا حول البحيرة؛ لم يوجد أي شخصٍ، رجلاً أو إمرأةً كان أو طفلاً، ولا حتى كلبًا لا يعرف السيد زومَر؛ ذلك لأن السيد زومَر كان دائمًا على الطريق، كان يسير في الحيّ من بكور الصباح حتى غسق الليل، ولا يمضي يومٌ إلّا والسيد زومر سائرٌ على قدميه، في الجو البارد والثلوج متساقطة، في الرياح أو المطر الغزير، أو حتّى في الشمس الحارقة، حتّى وإن هبّ إعصار -كان يمضي السيد زومَر في جولته، ويغادر منزلَهُ قُبَيل طلوع الشمس مثلما حكى الصيادون؛ في الرابعة فجرًا عند خروجهم للبحيرة ليلقوا شباكَهم، وكثيرًا ما عاد قبل أن تشتدَّ ظلمة الليل؛ حين يكون القمر مضيئًا في السماء، مستغرقًا طريقًا طويلاً جداً بشكل مذهل، حيث أن السير حول البحيرة يستغرق يومًا؛ مما يعني مسافة قدرها أربعون كيلومترًا، بينما كان ذلك بالنسبة للسيد زومر ليس بالشيء العسير، بمثابة مرتين أو ثلاثة سيرًا من وإلى وسط المدينة؛ عشرة كيلومتراتٍ ذهابًا وعشرةً في الرجعة، فلم يمثّل له ذلك أدنى مشكلة!

في حين كنّا نصبح نحن الأطفال مثقلين بالنعاس ومُرغمين على الذهاب إلى المدرسة في الثامنة والنصف صباحًا؛ نجدُ السيد زومَر يمشي نشيطًا ومفعمًا بالحيوية، وفي حين عودتنا إلى المنزل في منتصف الظهيرة مرهقين وجائعين؛ يسبقنا السيد زومَر بخطواتٍ متسارعة، حتى حين ذهابي للفراش في مساء نفس اليوم أرى من النافذة ما يبدو لي كأنه الهيئة الضخمة والنحيلة للسيد زومَر تطوف بسرعة في الأرجاء.

إعلان

كان معروفًا بالخِفّة، وكذلك كان له مظهرٌ مميزٌ من بعيد، ففي الشتاء كان يرتدي معطفًا أسوداً طويلاً واسعًا ومتيبّسًا بشكلٍ غريب، والذي بدا كطبقةٍ تنتفض على أعضائه عند كل خطوة يخطوها، وعلاوةً على ذلك الحذاء المطّاطي والطاقيّة المزركشة فوق صلعته، وفي الصيف —وكان الصيف عند السيد زومَر يستمرّ من أوّل شهر آذار حتى نهاية شهر تشرين الأول؛ ليكون بالنسبة له أطول فصول السنة – كان يرتدي حينذاك قبّعةً عريضةً من السعف، رُبطَت بها شريطة ٌمن قماشٍ أسود، وقميصًا كِتّانيًا باللون البني المكرمَل وكذلك سروالاً قصيرًا باللون ذاته، وتبِين منه -السروال- قدماه الطويلتان المشدودتان واللتان تقريبًا ليس فيهما سوى الأوتار والدوالي، تلك اللتان يفردهما على نحوٍ مضحك قبل أن يغرقا في الحذاء الجبليّ الغليظ.

وفي شهر آذار كانتا هاتان الساقان قاسيتين وتنصعان بالبياض، وترتسم عليهما الدوالي بوضوحٍ كأنّها منظومة ريٍّ متفرعة بلونٍ أزرقَ كالحبر، ولكنهما بعد بضعة أسابيع تتخذان لونًا عسليًّا، أمّا في شهر تموز؛ فإنهما تسطعان بلونٍ بنيٍّ فاتح تمامًا كلون السروال والقميص، وفي الربيع نتيجةً للشمس والرياح وحالة الطقس يصل لونهما للبني الغامق؛ لدرجةٍ تجعل من غير الممكن التمييز بين الدوالي ولا الأوتار ولا الأنسجة العضليّة فيهما؛ خاصةً أن قدميّ السيد زومَر بدتا وكأنّهما غصنان لشجرة صنوبر عارية اللحاء، حتى تتواريان أخيرًا عند قدوم شهر تشرين الثاني خلف البنطال والمعطف الأسود الطويل، ويختفي ذلك البياض الشاحب حتّى ربيع السنة القادمة.

إنّ شيئين لم يفارقا السيّد زومر في الشتاء ولا الصيف على حدٍّ سواء، ولم يحصل أن شاهدهُ أحدٌ من دونهما؛ ألا وهما عصاهُ وحقيبة ظهره. والعصا لم تكن عصا مشيٍ عادية؛ بل كانت غصنًا رفيعًا مجعّدًا من شجر الكستناء والتي يسند السيد زومر كتفه عليها، وتصبح نوعًا ما بمثابة قدمٍ ثالثة، ومن دونها لم لكن ليصل بتاتًا لتلك السرعة الرهيبة، ولا ليقطع تلك المسافات المذهلة بآداءٍ يتخطى بكثير آداءَ أي متنزِّهٍ عاديّ.

……….

ومع كل ثلاث خطوات كان يقذف السيد زومر بيمينه نحو الأرض مستخدمًا عصاه؛ فتدفعه بقوّة إلى الأمام؛ وعندئذٍ يبدو من خلال ذلك أنها بمثابة قدمه الثالثة التي يصحبها معه، بينما تنشأ تلك الدفعة في الحقيقة عن قوة ذراعه الأيمن؛ فتسري عن طريق العصا إلى الأرض في النهاية، تمامًا مثلما يجدّف الملّاح بمجدافه الطويل في النهر.

أما بالنسبة للحقيبة التي كان يحملها على ظهره؛ فكانت فارغةً على الدوام، أو حتّى قريبةً من ذلك، ويكمن الجزم أنّها لم تكن تحوي سوى الخبز بالزبدة الخاصّ بالسيد زومر، ومعطف يرتديه إذا فاجأته الأمطار في طريقه.

ولكن إلى أين تأخذه تلك الجولات؟ وإلامَ ينتهي هذا السير الغير منقطع؟ ولماذا ولأيّ غرضٍ يمضي السيد زومر اثنتي عشرة أو أربع عشرة أو ربما ست عشرة ساعة يوميًا وهو يتجوّل في الأرجاء؟

لا أحد يعرف.

….

بعد الحرب بمدّة وجيزة حينما استقرّت عائلة زومر، كان الأمر مألوفًا على أن يستدعي الانتباه؛ حيث أنّ جميع الناس كانوا يتجوّلون في الحي بحقائب ظهر؛ فلم يتوفّر حينها أيّ وقودٍ ولا سيّارات، وكان الأمر مقتصرًا على حافلةٍ تمرّ مرّةً واحدةً في اليوم، كما لم يوجد شيءٌ للأكل ولا للتدفئة، وكان لا بدّ للمرء أن يمضي ساعاتٍ ماشيًا لكي يظفر ببضع بيضات أو القليل من الدقيق أو البطاطا، أو ليتسنّى له الحصول على كيلوجرامٍ من الفحم وحتّى ربّما على بعضٍ من ورق الرسائل أو شفرات للحلاقة؛ ليحمل المرء ما ظفر به في نهاية المطاف في حقيبة ظهره أو عربة يده ويعود به إلى داره.

ولكنّه بعد مرور سنواتٍ قليلة قد توّفر كل شيءٍ مجدّدًا في القرية، وعادت المصانع للعمل، وغدت الحافلات تتنقّل خمس مرّاتٍ يوميًّا.

وبعد بضعة أعوامٍ أخرى استطاع الجزار أن يمتلك سيّارته الخاصة، وتبعه في ذلك العمدة، ومن ثمّ طبيب الأسنان، حتى النقاش شتانجلماير أضحى يقود دراجته النّارية الخاصة وابنه كذلك، حتّى أن الحافلة أصبحت تمرّ ثلاث مراتٍ أُخر في الحي، ولم يحدث أن اضطرّ أحدٌ إلى السير أربع ساعاتٍ في محيط المدينة؛ إلّا إذا تعلّق الأمرُ بأغراضٍ هامّة؛ ربّما كتجديد جواز السفر.. لا يفعل ذلك أحدٌ عدا السيد زومر؛ فالأمر عنده ثابت: في بكرة كلِّ صباح يهرع إلى حقيبة ظهره، ويأخذ عصاه، ثمّ يسعى في طريقه؛ وهناك يهرول بين الحقول أو فوق المروج، على الطرقات أو الأرصفة، في الغابة أو حول البحيرة، خلالَ المدينة ذهابًا وإيابًا، أو حتى من قريةٍ لقرية… حتى يحلّ عليه المساء.

ولكن العجيب في الأمر أنّه أبدًا لم تكن له أيّ حاجات ليقضيها في تلك الأمكنة؛ فلم يصدف أن شوهد يحمل أغراضًا أو يشتري شيئًا، وبذلك كانت حقيبته فارغة على الدوام؛ وما هو إلّا الخبز بالزبدة ومعطف المطر الذي تحويهما، ولم يكن السيد زومر يذهب إلى البريد ولا إلى إدارة المنطقة؛ فكان يكِلُ كلّ تلك الأمور إلى زوجته، كذلك لم يقم قطّ بأيّ زيارةٍ ولم تكن له أيّ ترتيبات. كان حينما يذهب إلى المدينة لا يتوقّف أبدًا ليَطعمَ شيئًا ما أو على الأقل كي يشرب، رُبّ إنّه لم يجلس عند مصرفٍ ولا مرّة واحدةً كي يستريح برهة، بل إنّه كان يتوقف قليلًا على قدميه ثمّ يسرع في الهرولة إلى بيته أو أي مكانٍ كان.

حينما يمضي أحد في سؤاله “من أين أنت قادمٌ يا سيد زومر؟” أو “إلى أين أنت ذاهبٌ يا سيد زومر؟” يقوم بهزّ رأسه لا إراديًا بينما تقف ذبابة على أنفه، ويتمتم بكلماتٍ لا يسع المرء فهمها أو حتّى أن يميز بعضها، والتي هي من قبيل:

“الآنحالاًسارسعإلىجبلالمدرسة……آخذلفةحولالبيحيرة…… واليومايضًالابدأنأمرفيالمدينة…… الآنفيالحاليجبأنأسرعلاوقت…..”*

وبالكاد قبل أن يقدر أحد على سؤاله: ماذا؟ إلى أين؟ عفوًا؟ يكون قدر هرول سريعًا بعصاه.

كانت هي مرّةً وحيدةً استطعت فيها سماع جملةٍ كاملةٍ من السيد زومر؛ جملةٍ صحيحةٍ وواضحةٍ وخاليةٍ من الإبهام؛ تلك التي لم أنسَها ومازالت ترنّ في أذنيّ حتى الآن، وكان ذلك عصر يوم أحدٍ في نهاية شهر تموز، وهو من الأيّام التي كان فيها الطقس شنيعًا حقًّا.

يومها بدا النهار جميلًا ومشرقًا، وبالكاد كانت توجد غيمةٌ في السماء، حتّى وقت الظهيرة تميّز ببعض الدفء الذي تودّ حينه أن لو تستمتع برشفات من منقوع الشاي بالليموناضة البارد. اصطحبني أبي يومذاك لسباق الخيل كما نفعل عادة في يوم الأحد، فكان هو يذهب كل أحدٍ إلى هناك، ليس من قبيل المنافسة -وهذا ما وددت ذكره- ولكن لأنه كان يجد في ذلك شغفًا وهواية، فعلى الرغم من أنّه نفسه لم يمتطي حصانًا قط؛ إلّا أنه كان محبًّا صادقًا للخيل وخبيرًا بشئونه، وعلى سبيل المثال كانت لديه قدرةٌ فائقةٌ على إحصاء جميع فائزي الديربي منذ عام ١٨٦٩ بتسلسلهم الصحيح ومعكوسين أيضًا، وينتقل من فائزي الديربي الإنجليزي إلى ذكر أهمّ فائزي لارك دي تريامف الفرنسي منذ العام ١٩١٠. كان يعرف أيّ الخيول يحبّ الأرض المنخفضة وأيّها يفضّل الجافّة، وكذلك يعرف سبب استطاعة الخيول الكهلة على قفز الحواجز بينما اليافعة منها لم يحصل أن عدوت أكثر من ١٦٠٠ متر، وأيضًا كم رطلًا ينبغي أن يزن الخيّال، ولماذا تربط زوجة أحد الملّاك شريطةً باللون الأحمر والأخضر والذهبي على قبّعتها، وقد استطاع أن يجمع فوق الخمسمائة شارة في مكتبته الخاصّة بالخيل، إلّا أنه حتّى نهاية عمره لم يمتلك حصانًا واحدًا -بالأحرى نصف حصان- الذي استطاع على حسرة أمي أن يحصل عليه بستّة آلاف مارك، وذلك حتّى يتمكّن من أن يراهن به في سباق الخيل- ولكن هذه قصّة مختلفة ربّما سأحكيها في مناسبةٍ أخرى.

لقد كنّا إذن في سباق الخيل؛ وبينما نحن عائدون إلى المنزل قبيل المغرب، حينها كان الجّو مازال دافئًا، وربّما أكثر دفئًا ورطوبةً من الظهيرة، ولكن السماء بدت ملبّدةً بالسحاب، وفي ناحية الغرب كانت قد ظهرت غيمةٌ رماديّةٌ محاطةٌ بهالة تميل للصفرة، وبعد ربع ساعة اضطرّ أبي إلى أن يضيء كشافًا لأنّ الغيوم لم تلبث أن صارت قريبةً جدًا؛ لدرجة أن الأفق بأكمله بدا وكأنّه ستارٌ من الظلال القاتمة، ثمّ اكتسحت هبّات رياحٍ قويّةٍ من فوق التلال نحو حقول الذرة، وقد بدا الأمر كأنّها تمشّط الحقول وكذلك كأن الأحراش والشجيرات ترتجف من الرعبة، وتقريبًا في نفس الوقت هطلت الأمطار؛ لا لم تكن هطلت بعد، وإنّما سقطت بعض القطرات الثقيلة كحبّات العنب، والتي شرعت في التناثر هنا وهناك على الأسفلت، والارتطام على زجاج السيارات الأمامي الرطب، وحينها هبّت العاصفة بقوتها. وقد كتبت الصحف فيما بعد بأنها العاصفة الأسوأ في المنطقة منذ اثنين وعشرين عامًا.

إذا كان ما أظنّه صحيحًا فإن عمري كان حينها سبعة أعوام، ولكن الأمر الأكيد هو أنني لم أشهد طقسًا مثل ذلك ثانيةً في حياتي، وبالأخص داخل سيارة على الطريق، ولم يلبث أن انهمر الماء من السماء بعدما كان قطرات، وفي عضون وقتٍ قصيرٍ صار الشارع عائمًا، واندلعت المياه من النوافير بقوّةٍ فبدت وكأنّها حائطٌ يحيط من الجانبين، ومع ذلك استطاع المرء أن يرى من خلال زجاج السيّارة على الرغم من أن مسّاحات الزجاج لم تتوقّف عن الحركة.

ولكنّ الأسوأ لم يأتِ بعد؛ حيث تسارع المطر ليتحوّل إلى وابل، وكان بإمكانك أن تسمع الضجّة تزداد قوة من قبل حتى أن تتسنّى لك الرؤية، ثمّ تحوّلت هذه الضجة إلى خشخشة خفيفة، وبعدها أحسّ المرء برعدةٍ من البرد تسلّلت إلى السيّارة، وتراءت لنا حبّات الثلج صغيرةً بحجم رأس الدّبوس، والتي ازدادت بعد ذلك وصارت بحجم حبّة البازلاء؛ ثم بحجم الطلقة، وفي نهاية الأمر انهالت كرات ثلجٍ أكبر وأخذت ترتطم فوق سطح السيارة بصخبٍ شديدٍ لدرجةٍ جعلت المرء يصاب بالدوار.

كان من المستحيل أن تمضي السيارة ولا مترًا واحدًا للأمام، لذا أوقف أبي السيّارة على جانب الطريق، آه وكيف لي أن أقول جانب الطريق؛ فلم يعد يبين شيء حتى أجزم إن كان قد وقف بجوار طريقٍ أو حقلٍ أو شجرة أو حتى أيًّا ما كان، ولم يكد المرء أن يرى على بُعد مترين من حوله، وخلال هذين المترين لا تظهر سوى الكرات الجليدية في الأفق والتي تنهمر من فوق السيارة محدثةً ضجّةً مخيفة، أمّا بداخل السيارة لا تسمع إلّا صوت الطقطقة التي عسّرت علينا حتّى أن يتحدّث أحدنا إلى الآخر، وبدا وكأنّ طبولًا تقرع علينا في مسيرةٍ عسكريّة، وكنّا ننظر لبعضنا في رعشةٍ وصمت؛ آملين ألاّ ينهدم منزلنا الصغير من جرّاء ذلك.

وبعد دقائق قليلة انتهى هذا كلّه؛ فبمرور دقيقةٍ وأخرى توّقف وابل المطر وأخذت الرياح في الهدوء، وفقط القليل من رذاذ المطر الخفيف الذي استمرّ في التساقط. أمّا حقل الذرة الذي كانت تخلله الزوابع فقد مال واستكان، وحقلٌ واحدٌ في الجوار ظلّت جذوع زرعه قائمة. وبالنسبة للشارع نفسه فبدا وكأنّه مرصّعٌ بالحطام، وعلى مدى ما تراه العين تجد الشظايا وأوراق الشجر المبعثرة والغصون المتكسّرة، وفي منتهى الشارع خلال رذاذ المطر المتساقط تظهر هيئة رجلٍ يمضي في طريقه. قلتُ لأبي ونظر كلانا إلى تلك الهيئة التي تبدو ضئيلةً من بعيد، وكان من الدهشة أن يُرى شخصٌ يتنزّه هكذا في العراء أو حتّى ألّا يزال أيّ شيءٍ قائمًا بعد الوابل الذي أصاب المكان؛ حيث كان كلّ ما حولنا هامدًا ومتحطّمًا على الأرض، ثمّ سرنا بالسيارة من فوق الركام، وبينما نحن نقترب من تلك الهيئة تعرّفت على ذلك السروال وتلك الساقين الطويلتين النحيلتين اللتان تلمعان من البلل، وذلك المعطف الأسود المترهل الذي انطبع عليه شكل حقيبة الظهر؛ إنّه السيد زومر يمضي في مسيرته.

ظللنا نلحق به، وطلب منّي أبي أن أنزل زجاج الشبّاك – وكان الهواء هناك بالخارج باردًا كالثلج – ” يا سيّد زومر! ” هتف إليه أبي “اركب هيّا من فضلك! سنأخذك معنا!” وقفزت أنا للمقعد الخلفي حتّى أترك له مكانًا، ولكن السيد زومر لم يجب، ولم يقف حتى برهةً وبالكاد قد رمقنا بنظرةٍ سريعة، وبخطواتٍ متسارعة بعصاه المصنوعة من خشب الكستناء استأنف سيره في الشارع الذي دمّرته العاصفة، وظلّ أبي خلفه “يا سيّد زومر! ” صاح أبي من خلال الشباك المفتوح ” هيا اركب!.. أمعقولٌ في هذا الطقس!.. هيّا سآخذك إلى لمنزل!”

استمرّ السيّد زومر في عدم ردّه واستكمل سيره غير آبِه، وبدا لي جليًّا أنّه كان يتمتم بواحدة من إجاباته الغير مفهومة.

لكن لم يوجد ما يمكن سماعه، وربّما أيضًا كانت ترتعش شفاه من البرد، وهنا اتّكأ أبي إلى اليمين – بينما ظلّ يقود بجانب السيّد زومر- وفتح باب الراكب الأمامي صائحًا “هيّا اركب بربّك! إنك مبلّلٌ بالكامل! ستلقَى حتفك بيدك!”.

في الحقيقة كان ذلك القول غير اعتياديًا من أبي؛ فلم يكن لي أن سمعته من قبل يقول “ستلقَى حتفك”، فقد حرص أن يعلّق “هذا تعبير مائع” كلّما سمع تلك الجملة، “- والتعابير المائعة – ولتسمعوا ذلك جيّدًا!- كلامٌ اعتاد على التناقل بين الأفواه والاقلام من القاصي والداني، والذي بدوره فارغ لا يضيف أي معنى على الإطلاق؛ -واستأنف والحميّة تأخذه- وهذا بالضبط أمرٌ أبلهٌ وبلا معنى مثلما تسمع أحدًا يقول (لتشربي كأسًا من الشاي يا عزيزتي خيرًا تفعلي) أو (كيف حال مريضنا اليوم أيها الطبيب؟ أتعتقد أنه سيتغلّب على ذلك؟) إن مثل هذه الجمل لم يأتِ من الحياة الواقعيّة، وإنّما من الروايات الرديئة والأفلام الأمريكيّة البلهاء، ولهذا أقولها لكم قولًا واحدًا! بأنني لا أريد أن أسمعكم تتفوّهون بهذه العبارات!”

إذن نسي أبي أنّه ينعت العبارات التي على شاكلة “ستلقَى حتفك” بالمائعة، ولكن أثناء ما كان يقود بجانب السيد زومر في الأمطار المثلجة والشارع المغطّى بحبيبات الجليد هتف أبي بنفس العبارة المائعة من خلال باب السيارة المفتوح: “ستلقى حتفك بيدك!”. وبقي السيد زومر واقفًا، أظن أنّه تسمّر في مكانه من كلمة “حَتْفك”، وفوجئ بالتحديد من أنّ أبي كبح فرامل السيارة لكيلا يتركه؛ فقام السيد زومر بتناول عصا الكستناء من يديه اليمنى إلى اليسرى والتفت إلينا، وأخذ يضرب الأرض بعصاه عدّة مرّات بإيماءةً إلى الانقباض واليأس، وبنبرةٍ مرتفعةٍ وواضحةٍ قالها ” نعم، لذا اتركوني أنعم أخيرًا بالسلام!” ولم يعقّب، فقط كانت تلك الجملة ما قاله، وحينها ردّ باب السيارة الذي ظلّ مفتوحًا له، وأعاد عصاه إلى يده اليمنى، واستأنف مشيه دون أن ينظر إلينا ثانية، ودون نظرةٍ واحدة للوراء…

“هذا الرجل مجنون كليًّا” علّق أبي حينئذ، وبينما تجاوزناه بالسيارة؛ استعطت رؤية وجهه من الزجاج الخلفيّ، وكان غارقًا بعينيه في الأرض، وإذا به يرفع ناظرَيه كلّ بضع خطوات بنظرةٍ هائمةٍ ومحدّقةٍ للأمام لبرهة؛ فيرجع لتأكّد من طريقه، وكان الماء يسيل على خدّيه ويتقطّر من على أنفه وذقنه، أمّا فمه فكان مفتوحًا قليلًا، وهُيِّء لي مجدّدًا أنّه كان يحرّك شفتيه؛ ربمّا كان يحدّث نفسه بشيءٍ ما في مضيّه.

————-

“إن السيد زومر هذا يعاني من الكلاوستروفوبيا -رهاب الأماكن المغلقة- ” قالت أمي ذلك بينما نحن جلوسٌ على مائدة العشاء ونتحدّث عن العاصفة وعن أمر السيّد زومر، وأردفت: “بل حالةً صعبةً من الكلاوستروفوبيا؛ وإنّه مرضٌ يجعل الفرد لا يستكين أن يجلس مستقرًّا في غرفة مغلقة” فقال قال أبي: الكلاوستروفوبيا تعني إن صحّ القول..” فأكملت أمي “أنّ الفرد لا يستطيع الجلوس في غرفة مغلقة! هذا ما فهّمني إيّاه الطبيب لوخترهاند بكل تفصيل.”

“كلمة كلاوستروفوبيا ذات أصلٍ لاتينيٍّ-يونانيّ” -عاد أبي- “والذي من المفترض بالتأكيد أن يكون معلومًا لدى الطبيب السيّد لوخترهاند، وتتكون من شقّين هما: (كلاوستروم) و(فوبيا) حيث أن (كلاوستروم) كثيرًا ما تعني -مقفول- أو -مغلق-، وهذا ما نجده أيضًا في كلمة (كلاوزيه) -صومعة- أو مثلًا في مدينة (كلاوزين)، وبالإيطالية (كيوزا) -مغلق- وكذلك في الفرنسية ( ڤوكلوز)، حسنًا من منكم أيضًا يعرف كلمات على شاكلة كلاوستروم؟”

“أنا!” – هتفت أختي- “أنا سمعت من ريتا شناتجلماير بأنّ السيد زومر دائمًا ما يرتجف، بكلّ ما فيه يرتجف، كأنّه طفلٌ متململ، وبمجرّد أن يكون جالسًا على كرسيٍٍّ يشرع في الارتجاف، ولكن فقط عندما يمشي على قدميه تنزاح عنه الرجفة؛ لهذا فهو يضطرّ إلى أن يكون ماشيًا على الدوام، وبذلكم لا يمكن لأحدٍ بأن يلاحظ رجفته.”

“فهو بداخله كجوادٍ ذي عامٍ واحد” – أردف أبي- “أو ذي عامين، والذي أيضًا لا يكفّ عن الهزّة والارتعاش، وتنتفض كلّ أجزاء جسمه من الاضطراب حين يؤخذ إلى خطّ البداية في السباق، حينها يحاول الفارس بكل ما أوتي من جهدٍ أن يجترّه إلى هناك، ولكن لاحقًا سرعان ما يهدأ الجواد ويتقدّم من تلقاء نفسه، أو إذا وُضِعت غمامة على عينيه”.

“والآن من منكم يستطيع أن يخمّن مرادفًا لتهدئة الجواد؟”

“هراء!” – عقّبت أمي- “عندكم في السيّارة؛ لكان للسيد زومر أن يرتعش ارتعاشًا طفيفًا، ولم يكن لذلك أن يكدّر أحدًا، تلك الرعشة الطفيفة!”

“لقد خشيت” ردّ أبي مردفًا “خشيت أنّ السيد زومر رفض الركوب معنا في السيّارة لأنّي تفوهت بتعبيرٍ مهلهَل؛ فقد قلت له (سوف بيدك إلى الموت) كيف كان لي من الممكن أن أتفوّه بذلك الكلام، وإنني على يقينٍ بأنّه كان سيركب لولا أنني استعملت عبارة أقلّ ميوعة من تلك مثلًا”

“ما هذا العبث!” -قالت أمّي- “بل إنّه لم يركب لأنّه يعاني من الكلاوستروفوبيا، ولأنه بذلك لا يستطيع الجلوس في غرفةٍ مغلقةٍ فحسب، بل ولا أيضًا في سيّارةٍ مغلقة، حتّى اسأل الطبيب لوخترهاند! طالما أنّه تواجد في مكانٍ مغلق – سواءً سيارة أو غرفة- سوف تأتيه الحالة”

وسألت أنا: “وماهي تلك الحالة؟”

“ربّما..” – ردّ أخي الذي كان يكبرني بخمسة أعوام والذي قد قرأ سالفًا كلّ حكايات الأخوين غريم –

“ربّما ما عند السيّد زومر هو نفسه الذي عند العدّاء السريع في حكاية (ستّة يجوبون العالم كلّه)، والذي استطاع في يومٍ واحدٍ أن يطوف الأرض كلّها، وهو عندما يذهب إلى المنزل لا بُدّ له من أن يعلّق إحدى ساقيه بمربَطٍ وإلّا فلن يستطيع التوقّف”

قال أبي: ” هذه بالطبع إمكانية أخرى، ربّما لدى السيد زومر ساقٌ زائدة ولذلك يتعيّن عليه المشي دائمًا، ينبغي أنّ نطلب من الطبيب السيّد لوخترهاند أن يعلّق إحدى ساقيه”

ردّت أمي: “ياللخبال! إنّه يعاني من الكلاوستروفوبيا، لا غير، والكلاوستروفوبيا لا يُمكن ردعُها بأيّ طريقة”

….

وحينما ذهبت للنوم؛ ظلّت تلك الكلمة العجيبة تطوف وتطوف في ذهني “كلاوستروفوبيا”، وظللت أنا أردّدها مرّةً تلو الأخرى حتّى لا تُمحى من ذاكرتي ” كلاوستروفوبيا… كلاوستروفوبيا… السيّد زومر يُعاني من الكلاوستروفوبيا… وهذا يعني أنّه لا يستطيع البقاء في غرفة مغلقة… وأنّه.. لا يستطيع أن يبقى في غرفته… يعني.. أنّه لا بُدّ يظلّ دومًا متجوّلاً في الهواء الطلق.. لأنه يُعاني من الكلاوستروفوبيا… ولذلك لا بُدّ له من أن يتجوّل في الهواء الطلق … ولكن إذا كانت (كلاوستروفوبيا) هي نفسها تعني (لا يستطيع البقاء في غرفةٍ مغلقة)، وتلك نفسها تعني (وجوب التجوّل في الهواء الطلق) ونفسها (كلاوستروفوبيا) … إذن يمكن للمرء أن يقول بسهولة (وجوب التجوّل في الهواء الطلق) بدلًا من كلمة (كلاوستروفوبيا) الصعبة تلك… إذًا عندما تقول أمّي (السيد زومر يعاني من الكلاوستروفوبيا) كأنها تقول بالضبط أنّ (السيّد زومر لا بُدّ له من أن يتجوّل في الهواء الطلق، لأنّه لا بُدّ له من أن يتجوّل في الهواء الطلق) …”

وهنا شعرت بدوارٍ في رأسي، وحاولت أن أتناسى ثانيةً تلك الكلمة المجنونة وكلّ ما يلحقها، وتخيّلت بدلًا من ذلك أن السيّد زومر ليس به علّة، وأنّه دائمًا ما يتجوّل في الهواء الطلق ليُرفّه عن نفسه، لأنّ حاجة المرء للترفيه تقضي أن يتمشّى المرء في الهواء، تمًاما كما تقضي أن يتسلّق الشجر؛ فالسيّد زومر يتمشّى للتسلية وللمتعة الذاتية، ولا شيء غير ذلك، وكلّ تلك الشروح والكلمات اللاتينية المُربكة التي طرأت لأولئك الكبار على العشاء؛ كل ذلّك كان هراء بما فيه من أمر الساق المعلّقة من حكاية ( ستّة يجوبون العالم كلّه)!

لكنني بعد مدّة ما انفككتُ أن أفكّر في وجه السيّد زومر؛ ذلك الوجه الذي تسنّت لي رؤيته من نافذة السيّارة؛ ذو الفم الموارب والعينين المحدّقتين بذعر، وفكّرت: إنّ وجهًا كهذا لا ينمّ عن البهجة؛ إنّ وجهًا كهذا لا يبديه شخصٌ يفعل شيئًا لتسليةٍ أو لمرح؛ إنّما يُبديه شخصٌ خائف، أو شخصٌ عطشان؛ في وسط المطر يقف عطشانًا كما لو أنّه على استعدادٍ أن يشرب بحرًا بأكمله، ويعاودني الدوار مرّة أخرى، بينما أجهَد بكلّ ما أوتيت من قوّةٍ؛ في نسيان وجه السيّد زومر، وكلّما جهدت أكثر في نسيان وجهه؛ كلمّا زاد اتّضاحه أمام عينيّ، تراءت لي كلُّ تجعيدةٍ وكل ثنية، كلُّ قطرة مطرٍ وعرَق، وكلُّ رعشةٍ طفيفةٍ في تلك الشفاه التي بدت تتمتم ببعض الكلام، وتلك التمتمة بانت أكثر جلاءً وأعمق صدى، وفهمت ما كان يلفظ به السيد زومر؛ الذي قال وهو مُصرّ “نعم لذا دعوني أنعم أخيرًا بالسلام! دعوني أنعم أخيرًا بالسلام! أخيرًا في سلام….!”

وبالكاد استطعت أن أحول بتفكيري عنه مع أنّ صوتَه صاحبني، ثم اختفى وجهه، وغضضت في النوم.

في صفّي الدراسي كانت هناك فتاة تُدعى كالورينا كوكيلمان، وكانت ذات عينين داكنتين، وحاجبين سمراوين، وشعرٍ بنيٍّ غامق به غرّةٌ على يمين جبهتها، وعند قفاها في المسافة الصغيرة بين شمحة الأذن والعنق؛ كانت لديها نفحةٌ رقيقةٌ من الشعر الوبريّ، والتي كانت تملع في الشمس وتهتزّ بحلمٍ في مواجهة الريح، وحين تضحك بصوتها البديع الأجشّ كانت تمدّ رقبتها عاليًا وترجع برأسها للوراء بينما يضيء وجهها بالكامل وتنغلق عيناها من المسرّة، وودت لو كان ذلك الوجه أمامي دائمًا، وكنت أرنو إليه قدر ما سنحت لي الفرصة؛ في الصّف أو حتى في أثناء الفسحة، وكنت أفعل ذلك خلسةً كي لا يراني أحد، ولا حتّى كالورينا نفسها؛ لأنني كنت خجولًا جدًا.

ولكنّي كنت أقلّ خجلًا في أحلامي؛ هناك كنت أمسك يدها وأتمشّى معها في الغابة وأتسلّق معها الأشجار، وأجلس بجابنها على أحد الغصون، وأنظر إليها مباشرة في عينيها مقتربًا كثيرًا منها، وأحكي لها حكاياتٍ وكانت لا بُدّ وأن تضحك؛ ترجع برأسها للوراء وتغلق عينيها، وكنت أهمس عند رقبتها خلف الأذن حيثما كانت النفحة الوبرية، وكنت أحلم بمثل تلك الأحلام عدّة مرات في الأسبوع؛ كانت أحلامًا جميلة -لن أتحسّر على نفسي- ولكنّها مجرّد أحلام، وكعادة كلّ الأحلام فإنها لا تُشبِع العاطفة، كان بإمكاني فعلُ أيّ شيءٍ في سبيل أن تكون كالورينا معي، ولو لمرّة، مرّةٍ واحدة، وأن يتسنّى لي أن أهمس في رقبتها أو بالأحرى في أي مكان كان… ولكن كلّ ذلك كان بعيد المنال؛ لأنّ كالورينا، حالها حال معظم أطفال المنطقة، كانت تعيش في أعلى البحيرة، إلّا أنا الوحيد الذي كان يعيش في أدنى البحيرة، ومن عند بوّابة المدرسة؛ كانت الطرق تتفرّع على امتداد المروج تجاه الغابة، ومن قبل أن تتبدّد في الأفق تكون قد تباعدت كثيرًا عن بعضها بالفعل؛ حتّى أنّه لا يتسنّى لي بعدُ تمييز كالورينا من بقيّة الأطفال، وهي فقط ضحكتها التي كان يمكن أن تلتفت إليها مسامعي، وفي حالةٍ من حالات الطقس شديدة الخصوصيّة؛ حين تهبّ ريحٌ من الجنوب؛ تطربني ضحكتها الرنّانة من بين الحقول وتصحبني إلى المنزل، ولكن من متى كانت تهبّ ريحٌ جنوبيّةٌ في حيّنا على أيّ حال!

وفي أحد الأيام – يوم سبتٍ على وجه التحديد- حدثت معجزة! جاءتني كالورينا في الفسحة، وعرّفتني بنفسها بودٍّ بالغ؛ ثمّ قالت لي: أنت! أنت الذي دومًا يمشي وحيدًا إلى أدنى البحيرة؟

فأجبتها: نعم.

فقالت لي: أنت! في يوم الإثنين؛ سأرافقك…

ثم أردفت لي بشروحٍ طويلة، وذكرت صديقةً لأمّها تعيش في أدنى البحيرة، وأن أمّها ستصحبها من هناك، وأنها لاحقًا ستذهب مع أمّها أو صديقة أمّها أو ربّما الإثنتين… –صدقًا لا أعرف؛ فقد نسيت كلّ ذلك، ولعلّ ذلك أيضًا غاب عن ذهني سريعًا وقتها، وربّما حتّى حينما كانت تتحدّث؛ لأنني كنت مبهورًا وفي شدّة الدهشة من قولها “في يوم الإثنين؛ سأرافقك!”

أمّا بالنسبة لبقيّة اليوم، وعلى امتداد نهاية الأسبوع؛ ظلّ صدى كلماتها في أذني وكان وقعُهُ عليّ في غاية البهاء – آه ماذا عساي أن أقول- بهيًّا كما لو أنني عشتُ كلّ ما سَلَفَت لي قراءتًهُ في حكايات الأخوين غريم؛ كوعد الأميرة في حكاية (الملك الضفدع)* وهي تقول: “ستأكل من أكلي وستنام إلى جواري”، وقد كنت أعدُّ الأيام بلا تأنٍّ تمامًا مثل رامبيل ستيلتسكين وهو يتمتم “اليوم سأخبز، وغدًا سأقوم بالشواء، وبعد الغد سأجلب للملكة طفلها”؛ وكأنني (هانز المحظوظ) و(الأخ الظريف) و(ملك الجبل الذهبي) مجتمعين في شخصٍ واحد…..“في يوم الإثنين؛ سأرافقُك!”

—————————————-

*ملاحظة: تعمّد الكاتب -وتليه المترجمة- وضع الكلمات بطريقة متلاصقة موحيًا بالإبهام وعدم الوضوح لكلام المتحدّث.

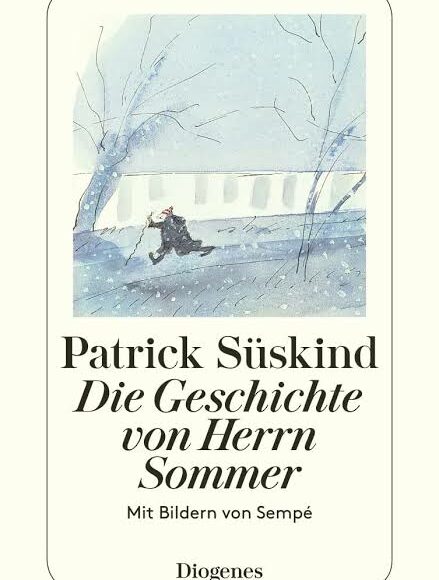

مصدر الترجمة: Die Geschichte von Herrn Sommer-

@Diogenes 1991

إعلان