رواية موسم الهجرة إلى الشمال: قراءة نقدية

تُعدّ رواية موسم الهجرة إلى الشمال واحدة من أهم المحطات السردية التي شهدها الأدب العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، لا لأنها طرحت موضوعًا جديدًا، بل لأنها أعادت صياغة الأسئلة القديمة حول “الهوية” و”الآخر” و”الذات” في لحظة ما بعد الاستعمار، بلغة أدبية كثيفة، وبنية سردية تحطم خط الزمن التقليدي، وتعيد تشكيل الوعي لا عبر ما يُقال فقط، بل عبر ما يُخفى ويُلمّح إليه. وقد استطاع الطيب صالح، من خلال شخصية مصطفى سعيد والراوي معًا، أن يُجسّد حالة الصراع المزدوج الذي يعيشه الإنسان العربي حين يُدفع إلى مواجهة ذاته من خلال “الآخر”، سواء أكان هذا الآخر جغرافيًا أم ثقافيًا أم نفسيًا.

في هذا السياق، لا تأتي الرواية لتُدين الآخر ولا لتمجّده، بل لتُوجّه الضوء إلى الذات ذاتها، إلى هشاشتها، وارتباكها، وتناقضاتها. فهي ليست فقط رحلة اغتراب عن المكان، بل أيضًا رحلة اغتراب عن النفس، في محاولة لفهم كيف يُعاد تشكيل الإنسان حين يتقاطع تاريخه الخاص مع إرثٍ ثقافي يفرض عليه صورة مسبقة لما يجب أن يكونه. من هنا، تصبح الرواية فعل مساءلة داخلية، لا للأنا فحسب، بل للمجتمع بأكمله، لما ورثه من الآخر، وما قبله منه، وما استبطنه حتى دون وعي.

وفي هذا السياق سيتم تحليل مضمون الرواية من خلال طرح بعض التساؤلات التي تسعى لتفكيك الرمزيات الذي يحاول النص الإشارة إليها في محاولة لوضع إجابات حتى وإن لم تكن قطعية من خلال وضع بعض العناصر المساعدة في التحليل.

الطيب صالح: صوت النيل بين التراث والاغتراب

يُعدّ الطيب صالح (1929–2009) واحدًا من أبرز الأسماء في السرد العربي الحديث، لا بما كتبه فقط، بل بما أثاره من أسئلة عميقة حول الهوية، والانتماء، والذات في علاقتها بالآخر. وقد استطاع هذا الكاتب السوداني، المنحدر من قرية “كرمكول” بشمال السودان، أن يحوّل بيئة هامشية منسية إلى مركز دلاليّ يتقاطع فيه المحلي بالكوني، والشفهي بالحداثي، بل ويُقدِّم سردًا يُشبه الهمس، يحمل توتر التاريخ ومآزق الإنسان في عالم ما بعد الاستعمار.

الطيب صالح لم يكن مجرد روائي يكتب عن السودان، بل مفكرٌ روائيٌّ انشغل بقضايا الإنسان العربي والإفريقي في صراعه مع مفاهيم التغريب، وقلق الهوية، وتحولات العالم العربي المعاصر. وقد عبّر عن هذه الإشكالات من خلال شخصيات مأزومة تمثل حالات وجودية مركبة، لعل أبرزها شخصية “مصطفى سعيد” في روايته الأهم موسم الهجرة إلى الشمال، التي اعتُبرت تحوّلاً نوعيًا في مسار الرواية العربية من حيث البنية والمضمون.

إعلان

كما أنه يمكن تقسيم اهتمامات الطيب صالح الفكرية إلى ثلاث دوائر متقاطعة: الأولى وهي الهوية الثقافية، حيث حاول تفكيك العلاقة بين الشرق والغرب، التراث والحداثة، في سياق ما بعد الاستعمار. الثانية هي البيئة السودانية بمكوّناتها الاجتماعية والدينية والصوفية، والتي منحها حضورًا سرديًا حيًّا في معظم رواياته، مثل عرس الزين وبندر شاه. أما الدائرة الثالثة، فهي النقد السياسي والاجتماعي، الذي مارسه بشكل غير مباشر في رواياته، وبشكل صريح في مقالاته، خاصة في زاويته الشهيرة “نحو أفق بعيد” التي كتبها في مجلة الدوحة.

وتتجلّى توجهاته الفكرية في نزوعه الإنساني العميق، وتمسّكه بالأخلاقيات الأصيلة، مع وعي حاد بأزمات المجتمعات العربية، ورفضه للأنماط الجاهزة، سواء كانت تغريبية أو تقليدية. كان أقرب إلى روح الصوفيّ الحائر، الذي يكتب لا ليحسم، بل ليقلق ويوقظ، لذلك ظلّ صوته حاضرًا، لا في الأدب فقط، بل في الوعي العربي كله فقد كان الطيب صالح أكثر من روائي؛ كان شاهداً نبيهاً على زمن عربي مأزوم، يكتب بحنين العارف، ويصمت بحكمة المتأمل، حتى رحيله عام 2009، تاركًا وراءه أدبًا لا يزال يسائلنا: من نحن؟ وإلى أين نمضي؟

عن الرواية: نوعها والفترة التي تغطيها والقضية الأساسية والفرعية التي تناقشها

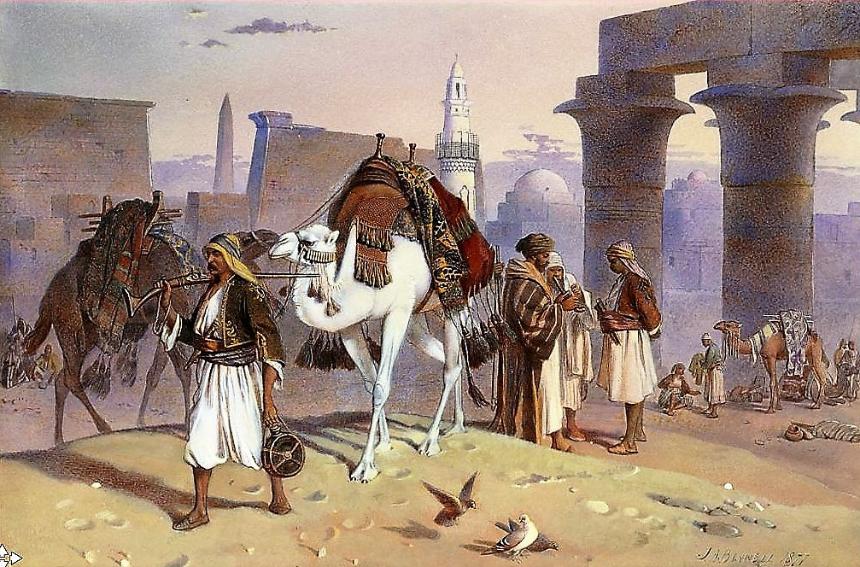

في قلب الرواية العربية الحديثة، تتربّع موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، لا بصفتها مجرّد عمل سردي، بل باعتبارها لحظة وعي مكتمل بأزمة الذات العربية في ظل الاستعمار وبعده، ومرآة تعكس بجرأة التمزّق الداخلي الذي يعيشه الإنسان الشرقي عند احتكاكه بالعالم الغربي. نُشرت الرواية لأول مرة عام 1966، وتنتمي إلى ما يُعرف بأدب ما بعد الاستعمار، وتشغل حيزًا خاصًا في تقاطع الرواية النفسية والاجتماعية ذات الطابع الرمزي. وقد مثّلت منذ صدورها لحظة تحوّل حقيقية في مسار الرواية العربية، إذ نجحت في تجاوز ثنائية الخطاب السياسي المباشر والحنين الرومانسي، نحو تعرية جذرية للعلاقات المعقّدة بين “الذات والآخر”، بين “المركز والهامش”، بين من يُمثّل السلطة، ومن يحاول إعادة تعريفها من موقع الضحية.

تدور أحداث الرواية في مرحلة ما بعد استقلال السودان (1956)، وتبدأ بعودة الراوي – الشاب المتعلّم العائد من أوروبا – إلى قريته الواقعة على ضفاف النيل، فيكتشف هناك شخصية مصطفى سعيد، المثقّف الغامض الذي عاش تجربة مريرة في الغرب، امتلأت بصخب الانبهار، ومأساة الرفض، وذاكرة مشبّعة بالعنف النفسي والجسدي. من هذا التقاطع تنطلق الرواية لتفتح ملفًّا بالغ الحساسية: سؤال الهوية في زمن ما بعد الاستعمار، حيث لا يجد الإنسان العربي نفسه تمامًا لا في الشرق، ولا في الغرب، بل بين الاثنين، داخل شرخ عميق لا يُرمم.

وعلى هذا فإن القضية الجوهرية التي تحفر فيها الرواية هي صراع الهوية الثقافية، وقد مثّله مصطفى سعيد بامتياز، فهو لا يدخل إلى الغرب كمجرد طالب علم، بل بوصفه كيانًا مأزومًا يبحث عن الاعتراف، فيعيد إنتاج الاستعمار بشكل معكوس، مستخدمًا الجسد واللغة أداةً للهيمنة على نساء أوروبا، منتحلاً صورة “الشرقي الساحر”، لكنه في الحقيقة ضحية لصورة ثقافية صنعها الآخر له مسبقًا، ولا يملك منها فكاكًا. هذه العلاقة المشوّهة تُفضي به – في النهاية – إلى الجرائم والانتحار والموت الرمزي، حيث لا يعود بطلًا بل مأزقًا حيًّا يواجهه الراوي في لحظة وعيه بذاته وظله معًا.

إلى جانب ذلك، تتشعّب الرواية لتناقش قضايا فرعية عميقة، أبرزها الاستعمار الثقافي، الذي يتجلّى من خلال استبطان الغرب كمعيار للنجاح أو الحداثة، في حين أن مصطفى سعيد، ورغم ذكائه الباهر وتعليمه العالي، يُطرد رمزيًا من فضاء أوروبا، ويُسجن، لا لكونه قاتلًا فقط، بل لأنه لا يملك حق الانتماء إلى هذا “العالم الأبيض”. كما تطرح الرواية قضية الازدواجية النفسية بحدّة، حيث يتوزّع السرد بين صوتين: الراوي الذي يحاول فهم الواقع من الداخل، وسعيد الذي حمل الخارج في داخله، حتى تمزّق. كلاهما، في النهاية، يعيشان صراع الانتماء والاختيار، ويقابلان أنفسهم عبر مرآة الآخر المنكسر فيهم.

كذلك تحضر المرأة في الرواية ليس بوصفها شخصية تقليدية، وإنما كرمز ثقافي، كمساحة اشتباك بين القهر الشرقي والفضول الغربي. النساء الأوروبيات اللواتي ارتبطن بسعيد وقُدن إلى الانتحار، كأنهن صور مشوهة لثقافة لا تحتمل الآخر المختلف، بينما تظهر “حسنة بنت محمود” في نهاية الرواية كسهم ناقم، يذبح السلطة الذكورية التي فرضت عليها الزواج قسرًا، فتمارس القتل دفاعًا عن حقها في الاختيار. وهنا لا تظهر كضحية، بل تتحول إلى فاعلة؛ تتخذ قرارًا جذريًا في لحظة قصوى، وتكسر بذلك ثنائية الخضوع والهيمنة. بهذه الجرأة، تفتح الرواية سؤالًا عن مدى قدرة المرأة في المجتمعات العربية التقليدية على الفعل والتغيير، على أن تكون ذاتًا مستقلة تملك قرارها، لا مجرد تابع أو انعكاس لإرادة الآخرين.

أما على مستوى البناء، فالرواية تمثّل تحطيمًا للزمن الخطي، حيث تمتزج الذاكرة بالحاضر، ويتقاطع السرد مع الحكاية، ليولّد شكلًا روائيًا جديدًا أكثر مرونة وشعرية. وهي بهذا تعكس وعيًا سرديًا حداثيًا، لا يكتفي بالموضوع، بل يشتبك مع شكل الحكي ذاته. لقد كتب الطيب صالح رواية تسير على الحافة: بين الشرق والغرب، بين الحنين والنقد، بين الانتماء واللا انتماء، وجعل من النص ساحة مواجهة مفتوحة لا حسم فيها، بل قلق دائم، وهو ما جعلها رواية لا تُنسى، لأنها لا تترك القارئ كما وجدته.

دلالة اسم الرواية: “موسم الهجرة إلى الشمال”

إن ذلك العنوان الذي اختاره الطيب صالح لروايته يحمل الكثير من الدلالات الرمزية شديدة الكثافة التي تتجاوز المعنى الظاهري المتعلّق بالانتقال الجغرافي أو الفيزيائي من مكان إلى آخر فذلك الشمال الذي ذكره الطيب لا يقتصر فقط على الإشارة إلى الوجهة التي قصدها مصطفى سعيد بل يجسّد في رمزيته الحداثة الأوروبية والسلطة الكولونيالية والعالم المتخم بالمعرفة والقوة والذي يقابله في تلك الحالة “الجنوب” الذي يحمل عبء الهامش والتابعية والتقليد والذي لا زال يعاني من آثار استعمار ذلك الشمال إليه ومن نظراته ومعتقداته عنه حتى اللحظة.

أما لفظة “موسم” فهي توحي بقدر من التأقيت فتشير إلى وضع دوري يتكرّر على فترات متقطّعة قد تكون ثابتة أو متغيرة وعلى الرغم من أن الاستعمار باعتباره موسمًا قد انقضى إلا أن الطيب “لم يطمئن إلى حديث نفسه” (1) فآثر التعبير بتلك اللفظة للإشارة إلى ذلك الموسم الجديد من الاستعمار بوجهه الجديد والذي يحمل في طياته الاحتقار والاستهتار بالآخر فهو موسم لا يُعلن عن نفسه بالجيوش أو البنادق، بل يتخفّى في هيئة “بعثة علمية”، أو “منحة دراسية”، أو “تبادل ثقافي”، لكنه في جوهره يرسّخ تبعية أعمق، واستلابًا أشد خطورة، لأنه يتسلّل إلى العقل، ويعيد تشكيل الوعي من الداخل. وهذا ما عبّر عنه الطيب صالح من خلال شخصية مصطفى سعيد، الذي لم يُهزم عسكريًا، بل انكسر ثقافيًا ونفسيًا، حين ظن أن بإمكانه أن يغزو الغرب كما غزاه الغرب من قبل، فإذا به يقع في شَرَك الرموز نفسها التي حاول التلاعب بها. ومن هنا، فإن العنوان موسم الهجرة إلى الشمال لا يقدّم مجرد توصيف لرحلة، بل يستبطن مأساة، ويعلن عن دورة خفية من الهيمنة والانسحاق يعاد إنتاجها جيلاً بعد جيل. هو موسم مفتوح على احتمالات التكرار، كلما غُرينا نحن بـ”الشمال”، وظننا أنه الخلاص، لا الفخ.

وقد عبّر محمد شاهين في كتابه تحوًلات الشوق عن ذلك قائلًا: “وقد استثمر الطيب التعبير المجازي (غير غافل عن المفارقة)، فهو في الأصل للطير الذي يهاجر لينشد الراحة الموسمية كالدفء مثلاً ، والهجرة هنا تصبح رغبة غريزية للبحث عن الأفضل أو عن المكسب . وقد طوّر الطيب هذا المجاز بدافع الرغبة في البحث عن الاستغلال (الذي تمثّل في الغزو الأوروبي لأقطار الجنوب)، لتناسب فكرة الاستعمار، ثم طوّرها أكثر بجعل الهجرة معكوسة وكأنها هجرة (أو ربما ضيافة) مردودة تسير في خط معاكس. فالمغزوّ أصبح غازيًا ليعرف الغازي الأصلي طبيعة الغزو ويرى ما فعله في وطن غيره ممسرحًا في وطنه.” (2)

الذات والآخر: الأنا والآخر داخل الرواية -موطنهم الأصلي، وعلاقتهم ببعض، ومن أكثرهم حضورًا

إذا أردنا أن نعرف أين يقع الأنا والأخر داخل الرواية وما هي طبيعة علاقتهما فلربما من الأفضل أن نقوم بذلك على مستويات تبدأ من التعرّف على الذات وعلاقتها بنفسها والانتقال تصاعديًا للوصول إلى قمة الهرم والمتمثّلة في العلاقة الضمنية بين العوالم المختلفة؛ فتتمثّل الذات هنا في كلًا من مصطفى سعيد الشخصية المحورية والراوي وعلى الرغم من غرابة ذكر شخصيتين مختلفتين على أنهما ذات واحدة إلّا أن هناك تبريرًا منطقي لذلك، فكم من مرة تخيل من قرأ الرواية أو توقع في خضم أحداثها أن مصطفى سعيد ذلك ليس هو إلا ذلك الراوي الذي عاد إلى السودان في البداية وأنه طوال تلك الأحداث يحكي عن نفسه وعن تجربته الشخصية، وفي حقيقة الأمر فإن ذلك التخيًل ليس غريبًا فكلاهما يمثّلان الجنوب – السودان في تلك الحالة – وكلاهما نظرًا إلى ذلك الشمال وتأثّرا به بشكل مغاير تمامًا عن الآخر ففي حين سعى سعيد إلى الانتقام وتأثّر بشكًل سلبي بوجوده في الشمال وتحوّل بداخله إلى آلة حرب مصغّرة تسعى للانتقام بشكل ما – الأمر المتجسّد في أفعاله – فقد مرّ الراوي بظروف مشابهة حيث ذهب هو أيضًا للدراسة بالخارج واختلط بهم غير أنه عاد إلى قريته محافظًا على عاداته وتقاليده وعلى شخصيته كشخصية سوية لم تتأثّر أو تحمل بداخلها أيًا من تلك الضغائن، مما يجعل الأمر كأنه صراع بين الذات ونفسها متمثّلًا ذلك في الجنوب على أنه الذات التي انقسمت بداخلها إلى شقين أحدهما يريد الانتقام والأخر لم يعبأ أو يتأثر بما خلفه الشمال وإنما فقط يريد الإصلاح والتقدم.

وعلى المستوى الأوسع من التحليل، فإن الرواية لا تقف عند حدود النفس الفردية أو تجربتها الخاصة، بل تنقلب إلى ساحة مواجهة بين عالمين متقابلين: عالم الجنوب الممثّل في السودان، بعاداته، وبُنيته الاجتماعية، وذاكرته الجماعية، وروحه الصوفية من جهة، وعالم الشمال – أوروبا الحديثة – بقيمها العقلانية، وتاريخها الاستعماري، وثقافتها المادية من جهة أخرى.

إن العلاقة بين هذين العالمين ليست علاقة ندية، وإنّما علاقة مضطربة، نتج عنها إحساسٌ دائم بالدونية في الوعي الجنوبي، مقابل شعور بالتفوق والسيطرة لدى الطرف الشمالي، وهي العلاقة التي تشكّلت تاريخيًا بفعل قرون من الاستعمار، ثم أعيد إنتاجها ثقافيًا عبر التعليم، والفكر، وحتى الأدب.

من هنا يتّضح لنا بكل سهولة موطن كلًا من الأنا والآخر فهما عالمان متوازيان، عالم مصطفى سعيد والراوي وأهل القرية المختلفين في طبيعتهم عن بعضهم البعض، والعالم الأخر الذي قضى فيه الراوي وسعيد فصلًا من حياتهم والذي حمل بداخله ضحايا مصطفى من النساء وأساتذته وكل من تفاعل معهم فيما يمكن تسميته بـ “موسم هجرته”.

أما من كان أكثر حضورًا، فبلا شك “الآخر”، ليس فقط كأشخاص أو أماكن، بل كوعي طاغٍ، كمرآة قاسية، كظل ثقيل على الذات. حتى حين يعود مصطفى سعيد إلى وطنه، يظل “الآخر” يسكن لغته، سلوكه، حتى غرفة مكتبه التي تشبه أرشيفًا استعماريًا خاصًا. الآخر في الرواية ليس خارجيًا فقط، بل داخلي، متغلغل، يتحدث من داخل الأنا ويُعيد تشكيلها من جديد، فعلى الرغم من طغيان شخصية مصطفى سعيد على الأحداث بل وسردها كلها على لسان الراوي إلا أنه بدون ذلك الآخر لم يكن لتكون هناك حكاية لتروى.

وفي ذلك يقول الطيب في لقاء له نشر عام 1976 “حينما فكّرت في كتابة رواية موسم الهجرة إلى الشمال، كانت تدور في ذهني فكرة العلاقة الوهمية بين عالمنا العربي الإسلامي والحضارة الغربية. إن هذه العلاقة تبدو لي من خلال مطالعاتي ودراساتي علاقة قائمة على أوهام من جانبنا ومن جانبهم. والوهم يتعلّق بمفهومنا عن أنفسنا أولاً، ثم ما نظن في علاقتنا بهم، ثم نظرتهم إلينا من ناحية وهمية.” (3) ويُبرز الطيب بتصريحه ذاك كيف أن الرواية تعكس صراع الهوية الناتج عن التصورات المتبادلة بين الشرق والغرب.

أين يقع مفهوم الهوية في الرواية

إن الحديث عن الهوية في هذا المقام ليس بالأمر البسيط فهي ليست حالة ثابتة، ولا بطاقة تُحمل أو تُعلن، بل هي سؤالٌ مفتوح، وصراع دائم، وجرح قديم يُعيد تشكيل نفسه في كل جيل. فالطيب صالح يقدّم من خلال روايته تصورًا مركّبًا للهوية، لا بوصفها انتماءً عرقيًا أو جغرافيًا فقط، بل باعتبارها حالة وعي مرتبكة تتأرجح بين الجذور والتجربة، بين الانتماء والانفصال، بين ما نكونه فعلًا، وما يتوقّعه الآخر منّا أن نكونه.

ويعد مصطفى سعيد التجلّي الأوضح لهذا التمزّق: فهو رجل يعرف تمامًا أنه ابن الجنوب، ولكنه بالرغم من ذلك يحمل داخله صورة مشوّهة عمّا يجب أن يكونه “الشرقي” في عين الغرب، فيتبنّى تلك الصورة ليستخدمها ضدهم، فيسقط ضحية لها. هويته مشوشة، هجينة، مفخخة. فهو في لحظةٍ ما يبدو كغربيّ أكثر من الغربيين، متقن للغتهم، مبهِر بذكائه، لكنه في العمق منفيّ عن ذاته، يتقمّص أدوارًا لا تشبهه، ويحاول أن ينتقم من ماضٍ استعماري بتحوّله إلى استعمارٍ شخصي مصغّر، يمارسه على نساء الغرب، في سلوك يحمل في داخله انكسارًا أكثر مما يحمل انتصارًا.

في المقابل، يمثّل الراوي الوجه الآخر للهوية. لم ينقطع عن جذوره رغم سفره، ولم يحاول أن يكون شخصًا آخر. لكنه في الوقت ذاته، لا يملك إجابة واضحة عمن هو، بل يعيش حالة تأمل صامت ومضطرب، كأنه يمشي على أطراف سؤال الهوية دون أن يخوضه حتى النهاية. وهنا تظهر عبقرية الرواية، إذ لا تمنحنا تعريفًا للهوية، بل تضعنا أمام مرآة مُربكة، وتجعلنا نتساءل: هل الهوية شيء نولد به؟ أم شيء نصنعه؟ وهل يمكن للهوية أن تنجو من تماسّها العنيف مع الآخر؟ أم أنها – كالجسد – تحمل دائمًا آثار اللمس، والجرح، والغياب؟

إن الهوية في الرواية ليست ترفًا فكريًا، وإنّما مأزق وجودي حاد، تعيشه الشخصيات وتجرّه معها في الرحيل والعودة، في الكلام والصمت، في الحب والموت، وتبقى – رغم كل شيء – السؤال الأكبر الذي لا يملك أحد شجاعة الإجابة عنه بسهولة.

الإرث الثقافي للآخر وكيف تأثّرت الأنا به

تُقدّم الرواية تمثيلًا معقّدًا لطبيعة التأثّر بالأثر الثقافي للغرب. ليس تأثّرًا ناعمًا أو طوعيًا، بل تأثرٌ قسري، يتسلّل عبر التعليم، واللغة، والرمز، ويعيد صياغة الذات في صورة هجينة؛ لا هي خالصة الانتماء، ولا هي قادرة على الاندماج الكامل، وتظل – كما أرادها الطيب صالح – ذاتًا مأزومة، تبحث عن توازن في زمن لم يَعُد فيه التوازن ممكنًا.

قد يظن البعض أنه بعد زوال الاستعمار أن الأمر مجرد وقت ومن ثم ستزول آثاره ولن يبقى منها سوى مجرد ذكريات سيئة خلفها وراءه متناسين بذلك العبارة القائلة بأن “الاستعمار يرحل ولا يرحل” فذلك الإرث الذي يخلفه ليس ظاهريًا أو يأتي من الخارج وإنما يُزرع في النفس فيصبح بعد فترة جزءًا من اللاوعي يدمّر المجتمع ويسمّمه ويتحوّل مع الوقت إلى صوت داخلي يُعيد تشكيل وعينا، ويزرع فينا صورة الذات كما يراها الآخر، لا كما نراها نحن فلا نستطيع أن ندرك ماهية تلك الآفة التي أصابتنا ولا من أين حلت.

ولعلّ مصطفى سعيد كان من القلائل الذين استطاعوا إدراك الخلل وجذوره ففي حديث نفسه وهو يتذكّر قول ود أحمد للكتشنر قال “”لماذا جئت بلادي تخرب وتنهب؟” الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم يقل شيئًا. فليكن أيضًا ذلك شأني معهم. إنني أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة، وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس، البواخر مخرت أول مرة تحمل المدافع لا الخبز ،وسكك الحديد أنشئت أصلًا لنقل الجنود. وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول “نعم” بلغتهم. إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفى فردان، جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام. نعم يا سادتي، إنني جئتكم غازياً في عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ. أنا لست عطيلًا. عطيل كان أكذوبة.” (4) إن الرمزية التي أشار إليها سعيد هنا لشديدة الأهمية وقد كتب محمد شاهين في ذلك المقام “عندما وقف مصطفى سعيد في مشهد آخر مناديًا أن اقتلوا هذه الأكذوبة التي تدعى مصطفى سعيد فإنه يقصد بذلك أن مصطفى سعيد الذي يقاضونه في المحكمة – ليس ذلك الشخص الماثل أمامهم، بل هو التاريخ الذي حمل في طياته تلك الجرثومة التي ورثها من الغرب المستعمر، وما هو غير أداة سيّرها الزمن لتسير وتقف أمامهم، وكأنه يود أن يفهمهم أن الجاني الحقيقي غير موجود، ولو قتلوه فإن الجناية لن تنتهي. وكأنه يقول للمحكمة أيضًا إن مصطفى سعيد أشبه بمنتحل لشخصية أخرى.” (5)

ولم تكن دوافع الانتقام هي النتاج الوحيد لتلك الجرثومة التي يتحدث عنها مصطفى سعيد فلا يمكن الحديث عن ذلك الإرث الذي خلفه الأخر دون التوقف عند الغرفة التي تركها مصطفى سعيد خلفه، كأنها إرث ماديّ لوعيٍ غير ماديّ، أو كأنها شاهد رمزيّ على المستعمر الذي لم يغادر فعليًا، بل استقر داخل الذاكرة والجدران والنصوص. تلك الغرفة، التي يدخلها الراوي في لحظة فاصلة من الرواية، لا تُقدَّم كمجرد مكان، بل كحالة ذهنية، كبقعة كثيفة من الدلالات، مغلقة، محمّلة بالكتب والصور والخريطة واللغة — بقايا الآخر كما استقرت في عقل مصطفى سعيد، وكما تستقر الآن في عقل الراوي. فهي استعارة للوعي المشبع بالغرب، الذي ظنّ أنه قادر على احتوائه، ثم أدرك متأخرًا أنه هو من تم احتواؤه. ففيها تتقاطع الثقافة والمعرفة بالجسد والرغبة والسلطة، وكأنها مستودع داخلي لصراع حضاري طويل، تُطوى فيه الهزائم والذكريات والعقد، وتُسلَّم لمن يأتي بعد ذلك كي يحمل العبء. الراوي حين يفتح باب الغرفة، لا يفتح فقط بابًا خشبيًا، بل يفتح بابًا على ذاكرة الآخر داخل الذات، على أثرٍ لا يُمحى بالقراءة أو بالعودة إلى الوطن، بل يحتاج إلى مواجهة داخلية حقيقية.

فهي إذًا ليست مجرد رمز، بل مرآة، مواجهة صامتة بين ما نظنه انتهى، وما لا يزال يعمل فينا دون أن نشعر. فتجعلنا نتساءل: أما زالت جرثومة الاستعمار التي أشارت إليها الرواية بكثرة حية؟ وهل لازال الشمال يحتويها وما زال الجنوب ينقلها منه حتى أنها تظهر في غرفه وأفكاره وتقاليده ووعيه بل وحتى لا وعيه؟ وهل لازال الشمال ينقل تلك الجرثومة عبر بحاره وأطلنطيه إلى الجنوب؟ أم أنها فقط من مخلفات الماضي التي لا تنفك تؤثر علينا حتى الآن؟

نقد الأنا لنفسه

في أحد المشاهد نرى مصطفى سعيد في المحكمة يعارض بداخله كل المحاولات لإنقاذه، يصرخ أن اُقتلوني اُقتلوا تلك الأكذوبة التي تدعى مصطفى سعيد، وبالرغم من تحليل محمد شاهين لتلك العبارة إلّا أن هناك بعدًا آخر لم يتم التطرّق إليه فكيف لمتهم أن يرفض كل المساعدات لإنقاذه – حتى وإن كان ذلك الرفض داخليًا – وأن يتمنى أن يقضي عليه القاض فينعم بالإعدام؟ على الرغم من غرابة المشهد إلا أنه في حقيقة الأمر منطقي إلى حد ما فذلك مصطفى سعيد المأرجح بين نفسه فلا يعلم لها هوية قد كره ما آل إليه يريد الخلاص من تلك الجرثومة التي أصابته لا يتحدث كبطل منتصر يريد الموت لأنه قد أدى رسالته على أكمل وجه، بل ككائن مهزوم أمام نفسه، يُعرّي زيف وهم التفوق الذي ظن أنه يمكنه أن ينتزع من الغرب بأسلحته هو، فكأن الصراع الحقيقي لم يكن أبدًا مع الآخر، بل مع ذاته التي انخدعت بصورة صنعها هو بنفسه لتواجه الآخر، لذا فإن مشهد غرقه مع الفيضان يعد رمزية في حدّ ذاته فذلك مصطفى سعيد الذي انجرف في موسم الاستعمار وأصابته جرثومته فراح في موسم هجرته للشمال ينقل تلك العدوى لموطنها الأصلي قد مات في موسم الفيضان وانجرف مرة أخرى ولكن تلك المرة للملاذ الذي لطالما أراده “الملاذ الأخير” وكأن حياته كلها كانت عبارة عن مواسم يحياها واحدًا تلو الأخر.

أما الراوي الراوي بدوره، وإن لم يتورّط كما تورّط مصطفى سعيد، لا يخرج من الرواية طاهرًا من التباس الهوية، بل يقف على عتبة صراع لا يقل ضراوة: صراع الصمت والتردّد واللايقين. في نهاية الرواية، حين يغرق في النيل ويصرخ “النجدة. النجدة!” وكأنه ممثل هزلي يصرخ في مسرح كما وصف هو نفسه لا يصرخ خوفًا من الغرق المائي، بل خوفًا من الغرق الداخلي، من أن يتحول إلى نسخة ثانية من سعيد، من أن يرث عنه ضياعه، أو ما هو أسوأ: أن يواصل تمثيله دون وعي، فهو في لحظة ما يعترف أنه معلق في المنتصف بين الجنوب والشمال ويبدأ بالتساؤل فلا يعرف أهو حي أم ميت، واعٍ أم غير واعٍ إلا أن الفرق بينه وبين مصطفى سعيد أنه قرر الاختيار فلم يستسلم للتيار بل اختار الحياة واعترف بشكل صريح أنه لم يختر أو يقرر شيئًا في حياته، ولكنه في تلك اللحظة يقرر أن يحيا بإرادته قائلًا “إذا كنت لا استطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى”. (6)

بعض الاقتباسات ذات الدلالة في الرواية

“لماذا جئت بلادي تخرب وتنهب؟” الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم يقل شيئًا. فليكن أيضًا ذلك شأني معهم. إنني أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة، وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس، البواخر مخرت أول مرة تحمل المدافع لا الخبز ،وسكك الحديد أنشئت أصلًا لنقل الجنود. وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول “نعم” بلغتهم. إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفى فردان، جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام. نعم يا سادتي، إنني جئتكم غازياً في عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ. أنا لست عطيلًا. عطيل كان أكذوبة.”

“فليبنوا المدارس أولا ثم يناقشوا توحيد التعليم. كيف يفكر هؤلاء الناس؟ يضيعون الوقت في المؤتمرات والكلام الفارغ ونحن هنا أولادنا يسافرون كذا ميلا للمدرسة. ألسنا بشرا؟ ألسنا ندفع الضرائب؟ أليس لنا حق في هذا البلد؟ كل شيء في الخرطوم. مستشفى واحد في مروى نسافر له ثلاثة أيام، النساء يمتن أثناء الوضع. لا توجد داية واحدة متعلمة في هذا البلد. وأنت ماذا تصنع في الخرطوم؟ ما الفائدة ان يكون لنا ابن في الحكومة ولا يفعل شيئًا؟ (7)

“إنني أقرر الآن أن أختار الحياة، سأحيا لأن ثمة أناس قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ولأن عليّ واجبات يجب أن أؤديها، لا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى وإن كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى”.

“نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوربي، فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى، كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. إنه ليس شجرة سنديان شامخه وارفة الفروع في أرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب ، ولكنه كشجيرات السيال في صحاري السودان، سميكة اللحى حادة الأشواك، تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة. وهذا وجه العجب!”

الخاتمة

وهكذا، فإن موسم الهجرة إلى الشمال ليست مجرد رواية عن رحلة شاب سوداني إلى أوروبا وعودته إلى وطنه، بل هي عمل فني معقّد، يكشف عن مأزق الهوية العربية الحديثة في مواجهة الآخر الغربي، ويعرّي التمزقات الداخلية التي خلفها الاستعمار في النفس قبل أن يغادر الأرض. فمن خلال مصطفى سعيد والراوي، نرى الذات العربية وقد انقسمت على نفسها؛ ذاتٌ تنكرت لأصولها تحت وطأة الانبهار والرفض، وذاتٌ تحاول، رغم الارتباك، أن تتشبث بجذورها وتعيد بناء علاقتها بالعالم بوعي جديد.

الطيب صالح لا يقدّم في روايته حلولًا جاهزة، بل يضع القارئ في مواجهة سؤال مفتوح: كيف يمكن للذات العربية أن تعبر جراحها العميقة دون أن تكرّر أخطاء الماضي؟ وكيف تستطيع أن تتجاوز صورة الآخر المغروسة فيها دون أن تنكر الآخر أو تنفيه؟ الهوية هنا لا تُبنى بالانغلاق ولا بالذوبان، بل بفعل واعٍ، صعب، متجدد، يسائل الماضي وينتقد الحاضر ويتطلع إلى مستقبل مختلف.

ومن خلال نقد الأنا لنفسها، ومن خلال استبطان رمزية الغرفة، ومشهد الغرق الأخير، تقدم الرواية شهادة فنية وإنسانية على صراع مرير، ليس مع الخارج فحسب، بل مع الداخل أيضًا. وفي صرخة الراوي النهائية: “النجدة! النجدة!”، نسمع ليس مجرد استغاثة فردية، بل صرخة جيل كامل، معلّق بين التيارات، يبحث عن شاطئه الخاص وسط أمواج لا تهدأ.

1 – محمد شاهين، تحولات الشوق في موسم الهجرة إلى الشمال، (القاهرة، مكتبة مدبولي، 2006) ص29

2 – المرجع السابق، ص89

3 – عبد المنعم عجب الفيا، نقد خطاب الاستعمار وما بعد الاستعمار في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، سودانايل، 10 ديسمبر 2020، انظر:

https://bit.ly/4cLkzKo

4 – الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، (بيروت، دار العودة، 1966)، ص97 – 98

5 – محمد شاهين، مرجع سبق ذكره، ص150

6 – الطيب صالح، مرجع سبق ذكره، ص171

7 – كانت تلك إشارة إلى إحدى القضايا الفرعية الخاصة بمدى فاعلية الجهاز البيروقراطي بالدولة وكيف أن القرى والمناطق الهامشية لا تحظى بنفس الخدمات المقدمة في العاصمة (مركز الدولة) على الرغم من أهمية تلك الخدمات كونها خدمات أساسية كالمستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون متوفرة في كافة أنحاء الدولة.

إعلان