مسرح الجريمة أم مسرح الحياة؟

تشظِّي الزمن وتثوير المسرح عند (نورا أمين)

هل هناك فرقٌ بين أن تحمل امرأةٌ إثرَ اغتصابٍ وحشيٍّ، وبين أن تحمل إثرَ عَلاقةٍ زوجيَّةٍ يغمرها الحب؟! لعلَّ (الطبيعة) لا تجد فرقًا يُذكَر بين كِلا الأمرَين؛ فالجينات (الأنانية) غايتها أن تبقَى، ولا يُهِمُّها كُنهُ الوسيلةِ التي تُحقِّق لها البَقاء؛ ولعلَّ الزواج – مِن منظورٍ آخر – لا يتعدَّى كونَه مُجَرَّد (تحرُّش) أو (اغتصاب) يحدث برضا الطرفين ومباركة المجتمَع (دينًا وقانونًا وأَعرافًا)؛ أو وَفْقَ قول (أنجيلا كارتر) شديد الفجاجة:

بِمَ يُعرَّف الزواجُ غير أنه ممارسة الدَّعارة مع شخصٍ واحدٍ فقط بدلًا من ممارستِها مع رجالٍ كثيرين؟!

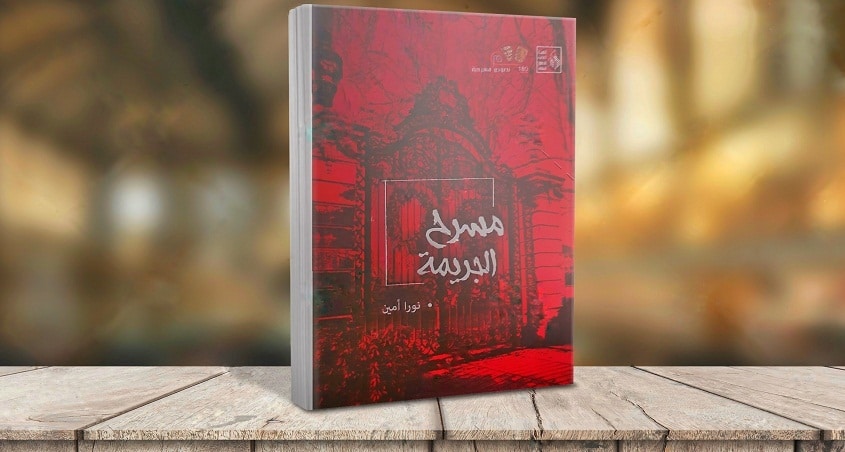

ومن خلال مثنويَّة هذه الحياة -كمكافأةٍ ومَثوبةٍ ضخمةٍ للجينات الأنانية، وشقاءٍ وسِجنٍ للكائن الحي- تأتي مسرحية (مسرح الجريمة) لـ (نورا أمين)، لتُحاوِل فيها – مِن منظورٍ وجوديٍّ – أن تُجيبَ عن التساؤل الذي يُحَيِّر البشرَ منذ دَرَجُوا في درب الحضارة:

كيف نتعامَل مع حياةٍ ليس لها معنى؟

في مسرحيَّة (روميو وجولييت)، أورد (شكسبير) هذه العبارةَ المُوحِيَة، على لسان (الراهب لورانس):

هذه الملذَّات العنيفة، لها نهاياتٌ عنيفة، إِذْ تفنَى عند النَّصر كمِثلِ النَّارِ إذا قَبَّلَت البارود.

وكانت (الملذَّة العنيفة) في (مسرح الجريمة) هي (العرض المسرحي) الذي يتنافس في الدخول إليه عشراتُ البشر، كمعادلٍ موضوعيٍّ للحياة التي يتنافس في الوصول إليها ملايين الحيوانات المنوية، حاملةً رايةَ (الجينات الأنانية) التي ستحقق أعظمَ انتصارٍ باستمرارِها داخلَ (آلة بقاء بيولوجية) جديدة؛ وكانت (النهاية العنيفة) هي (المحاكمة)، كمعادلٍ موضوعيٍّ لسِجن الحياة الذي يُحاصِر الإنسانَ بألوانٍ من الشقاء، تنتهي بالموت!

وقد سَلَّطَت (نورا أمين) الضوءَ على إحدى صور المعاناة في هذه الحياة (وأوضحها)، وهي تميُّع الدلالة اللغوية لمفاهيم مثل: (التَّحرُّش – المرض النفسي – العُرف – الشَّرع – القانون – الحريَّة – القِيَم – سُلطة الآخر – كينونة المرأة – المساحة الشخصية – المروءة)، مِمَّا يُؤَدِّي إلى فِقدان الثقة في اللغة كوسيلةٍ ناجعةٍ للتواصل، بتَمَيُّع دلالات مفرداتها، أو بتعبير الفيلسوف الفرنسي (جان بودريار): (نَزْع استقرار المعنى)، على نحوٍ يجعلُ فهمَ الإنسانِ للآخر شبهَ مستحيل؛ فقد أصبحنا نعيش في عالمٍ تتوالد فيه العناصرُ الدالَّة، والكثير من صور الحقيقة، إلى درجة الشك في وجودِ عالَمٍ واقعيٍّ نستطيع أن نقفَ على حقيقته! وهو ما يميِّز عصر ما بعد الحداثة، الذي تحطَّمت فيه العَلاقة المستقرَّة بين الدالِّ والمدلول، وَفق رأي اللغوي السويسري (فرديناند دي سوسير)، الذي بدا كما لو كان يتنبَّأ بمشكلات عصرنا الحديث! وتترتَّب على (وهم اللغة) خلافاتٌ لا حَصرَ لها، و(محاكمات) يعقدها كلُّ فردٍ للآخر، لا تكاد تنتهي، تزيد قيودَ سِجنِ الحياةِ إحكامًا.

إعلان

وما كان لـ (نورا أمين) أن تتعرَّض لهذا التصوُّر غير التقليدي، من خلال شكلٍ مسرحيٍّ تقليدي؛ فالثورة على المبادئ المسرحية -كما يقول (تي. إس. إليوت)– واجبة وحتميَّة، إن أرَدنا لهذا الفن نموًّا وازدهارًا. و(تثوير المسرح) يقتضي -وَفقَ الكاتب الأمريكي أميري بركة (لوروا جونز)- عدَّة أمور، منها:

أن يكون مسرحًا للضحايا، ينظر إلى السَّماءِ بأعينهم، ويُحَرِّض الضحايا على أن ينظروا إلى القوة الدفينة في عقولِهم وأجسادِهم؛ وأن يجعل جمهورَ المسرح يرون أنفسَهم إخوانًا للضحايا، ومِن ثَمَّ يرون أنفسَهم ضحايا، إذ أصبحوا إخوانًا للضحايا بالدم؛ وأن يُفَجِّر العَرضُ المسرحيُّ هذه الدماءَ، التي تجمع الضحايا بإخوانهم، فيغتسل مِزاجُهم (المُرهِص بالثورة) بهذه الدماء، فتُستَثار أعماقُ نفوسِهم، فيتوتَّرون ويتأهَّبون، بل ويكونون على استعدادٍ لأن يموتوا في سبيل القضيَّة التي استثار العَرضُ المسرحيُّ بها أرواحَهم.

وهذا ما فعلته (نورا أمين) في (مسرح الجريمة)، بالتجديد في طبيعة الفضاء المسرحي، للتعبير عن ثنائيتَيْ: (الملذَّة/ النهاية العنيفة)، و(الماضي/ الحاضر). فجمهور العرض محصور بين فضاءَين دراميَّين:

– الأول: هو خشبة المسرح التقليدية، التي يُشاهِد الحاضرون عليها تفاصيلَ التزاحم خارج بوابة المسرح، انتهاءً بالتحرُّش بالكاتبة (منى عبد المنعم)، الذي أدَّى بها إلى المرور من (بوابة المسرح/ الرحم/ باب السجن) إلى (حديقة المسرح/ الحياة/ السجن). وهو فضاءٌ يمثل: (الماضي/ الفلاش باك).

– الثاني: هو بقعةٌ تقَع خلفَ مقاعدِ الجمهور، يُضطرُّون إلى الالتفات لكي يتابعوا ما يحدث فيها، حين تنتقل الإضاءةُ لتُسَلَّط عليها. ويتمُّ في هذه البقعة التحقيق مع الكاتبة (منى عبد المنعم)، ومع المتحرِّش، وسماع أقوال الشهود على الواقعة. وهو فضاءٌ يمثل: (الوقت الحاضر).

فالجمهور، إذًا، يشاهدون الماضي أمامَهم في اللحظة الراهنة (إِذْ هو أوَّل ما يُطالعونه في المشهد الأوَّل من العرض)! وحين يلتفتون في المشهد الثاني، يجدون الحاضرَ خلف ظهورهم! فكأن حاضر الجمهور يتقاطع مع ماضي الأحداث، وحاضر الأحداث يتقاطع مع ماضي الجمهور (الذي تُمَثِّله القيمة الرمزية للالتفات إلى الخلف).

الكاتبة هنا تقطع التسلسلَ الزمنيَّ الطبيعيَّ للأحداث، والتسلسلَ الزمنيَّ لاستيعاب الجمهور للوقائع. فالحاضر يسبق الماضي زمنيًّا، ثم لا يلبث أن يتحوَّل في المشهد الثالث إلى مستقبل – بالنظر إلى التسلسل الزمني لاستيعاب الجمهور للعرض – فنجد المستقبل أيضًا يسبق الماضي ويسبق الحاضر! وهذا التشظِّي الزمني يُثير سؤالًا مُهِمًّا:

هل يمضي الزمن في الكون دائمًا على نحوٍ خَطِّيٍّ إلى الأمام فقط، مثلما نُدرِكه كبشر، أم إن هذا وَهمٌ يتعلَّق بالمَدَى الإدراكيِّ المحدودِ لآلتنا البيولوجية المُدرِكة؟!

المسرحيَّة لا تُقَدِّم إجابةً عن هذا السؤال؛ ولكن (نورا أمين)، بنزوعها التجديدي، تُلَمِّح إلى أن خروجها في هذه المسرحية على النَّسَق المعهود للتتابعِ الخَطِّيِّ للزمن، ليس إلا إشارةً إلى أن جوهرَ أحداثِ المسرحيةِ يتعلَّق بـ (طبيعة) الزمن المُلغِزة، لا بـ (ظاهره) البسيط المُستأنَس، الذي تتوهَّمه عقولنا البشرية المحدودة؛ فهي أحداثٌ تتعلَّق بالحياة والموت؛ هذين اللغزين اللذَين يَحدُثان خارجَ إطارِ الزَّمان (المألوف)، ويتتابعان في دائرةٍ سَرمَديَّة، يُصبح فيها الموتُ مُسَبِّبًا للحياةِ حِينًا، وحِينًا نتيجةً لها!

وقد أدَّى التجديدُ في طبيعة (الفضاء المسرحي)، إلى إشراك الجمهور في هذه المُعضِلة الزمنية! فنحن هنا مُحاطون بمساحة دائرية، تتواجَه فيها ساحتان للعرض المسرحي، وعلى جانبَيْ مقاعد القاعة فراغ، يرمز إلى (فجوة الجهل) بمعنى الحياة، و(العجز) عن إيجادِ مَخرَجٍ منها. ووَفقًا لقول (بيتر بروك) في فاتحة كتابه (المساحة الفارغة): “أستطيع أن أتَّخِذ أيَّ مساحةٍ فارغةٍ، وأدعوها (خشبة مسرح عارية)، فإذا سار إنسانٌ عبرَ هذه المساحة الفارغة، في حين يرقبه إنسانٌ آخر، فإنَّ هذا كلُّ ما هو ضروري كي يتحقَّق فِعلٌ من أفعال المسرح” – وَفقًا لهذا التصوُّر، نجد الجمهورَ مشاركين في هذا العرض، بإتيانِهم حركةَ (التلَفُّت)، بكلِّ ما تختزنه من دلالات، بغَرَضِ التنقُّل المُربِك بين أزمنة العرض، وأزمنتهم الشخصيَّة. ويتصاعد هذا التوتُّر الدرامي، بتوالي المَشاهِد، إلى أن نصلَ إلى ذروة (التثوير المسرحي) في الخاتمة، حين يصبح الجمهور مضطرِّين إلى الإقدام على ما هو أكثر من الالتفات!

يبدأ العرض المسرحي ببوَّابة حديدية عملاقة، ترمز إلى (الرَّحِم)، يقترب منها شابَّان، يبدو أنهما وَصَلا مبكرًا، بعد رحلةٍ طويلةٍ من بين (السرايات) إلى (وسط البلد). ولا يَخفَى على أحدٍ ما يرمز إليه (الشابَّان)، و(الرحلة الطويلة)، ووَصْفُ أحدِهِم بوابةَ المسرح بـ (بوابة المجد)! مَشِيجَان وَصَلا مبكرًا، ووَجَدا الطريقَ إلى الحياةِ شِبهَ مفتوح، لكنَّ تردُّدَهما يمنعهما من الدخول، ربَّما لأن تضحيتهما لم تكن كافية، وربما لأن سلبيتهما تُزيِّن لهما – كما قال أحدُهما – أن يظلَّا متفرِّجَين إلى الأبد، دونَ رغبةٍ في المشاركة في (مسرحية الحياة)!

ينضمُّ إليهما رجلٌ في منتصف العمر، ثم سبعة رجال، إلى أن يُغلِق موظَّفَا أمنِ المسرح البوابةَ، وتتجمَّع (الأمشاج) خارجَ (الرَّحِم)، مضافًا إليها الجمهور، كـ (أمشاج كامِنة)!

يلتفت الجمهور، فيتابعون التحقيق مع الكاتبة (منى عبد المنعم): (حاضر الأحداث/ ماضي الجمهور)؛ ويدور بينها وبين المحقق هذا الحوار المُوحِي:

المحقق: كم كان عددهم بالضبط؟

الكاتبة: لا أعرف. حوالي سبعين… أو أربعين.

المحقق: فارق كبير بين أربعين وسبعين يا أستاذة!

الكاتبة: لم أقم بعَدِّهم.

فلا فرقَ عند الكاتبة، التي عَبَرتْ إلى (الحياة/ غرفة التحقيق)، بين أربعين وسبعين! لا فرقَ بين واحد وعشرة آلاف، ما دام الجُرمُ ثابتًا في جميع الأحوال، وهو (مشقَّة الحياة)؛ (النهاية العنيفة) لـ (ملذَّة) انتصار الجينات الأنانية!

نعود إلى متابعة (ماضي الأحداث/ حاضر الجمهور)، فنجد عدد (الرجال/ الأمشاج) يتزايد خارج (البوابة/ الرحم)، وتدور بينهم (نقاشات/ تنافس) في سبيل العبور إلى الملذَّة الكبرى (المسرح/ الحياة)، غيرَ منتبهين إلى أنَّ ما يسعَون إليه بالفِطرة، قد يحمل لهم أبشعَ صور المعاناة!

حين يتصاعد الغَضَب، ويحتدُّ النقاشُ بين أفراد الأمن والمجتمعين خارج البوابة، يُشير أحدُ الشابَّين، اللذَين ابتدأ بهما العرض، إلى أن (المسرحيَّة الحقيقية) ربما تدور في الخارج، لا وراء البوابة، ساخرًا من الحقيقة المُوجِعة؛ أنَّ ما هُم فيه ليس إلا كواليس أو بروڤة لمسرحية الحياة التي لن تُبقي ولن تَذَر!

أحمد: (لصديقيه) يمكنني أن أقوم بضرب هذا الرجل وضميري مستريح!

وليد: يبدو أن المسرحية تحدث هنا وليس بالداخل!

محمود: هذه فكرة رائعة… ربما أن المُخرِج هو من صمَّم هذا الموقفَ برُمَّتِه كي يُصبحَ جزءًا من العرض.

هاني: (بينما كان قد اقترب من ثلاثة الأصدقاء) وكيف هذا بالله عليك؟ هاه؟ نحن نقف هنا منذ البداية، ولم نرَ مُخرِجين أو خلافه.

محمود: (مبتسمًا) لا، ممكن فعلًا. ربما أن بعض هؤلاء الناس ممثلون أصلًا لكننا لن نشعر بذلك.

هاني: وكيف لا نشعر ونحن فنانون مثلنا مثلهم؟!

لن يشعروا لأنهم، في خضمِّ هذه اللعبة الكونية، مشغولون بالحياة عن التفكير في جدواها.

مشغولون بالحياة عن التفكير في جدوى الحياة!

وأثناء تنافُسِهم في سبيل الولوج من البوابة، يتَغَفَّلهم ناقدٌ مُدَاهِن، ويَعبُر إلى داخل المسرح، بعد أن كان صَرَّحَ من قبلُ بأنَّ مِن حقِّ المنتظرين أن يثوروا لو أدخله رجال الأمن من دونهم! وهنا تُرهِص (نورا أمين) بأن تحقيق (ملذَّة الحياة/ سجن الحَيِّ)، هو أمرٌ مجرَّدٌ من أي قيمة أخلاقية، يحكمه قانون: (الغاية تبرِّر الوسيلة)، ولا بد فيه من التضحية بقيمة (العَقل الأخلاقي)، أو بحرمة الجسد – تُرهِص بذلك إلى عبور الكاتبة (منى عبد المنعم)، التي لم تُذنِب في شيء، من بوابة (المسرح/ الحياة) فيما بعد. فالناقد المنافق الوصولي، مثالٌ لجيناتٍ نجحت في أن تعبرَ إلى الحياة عن طريق المُداهَنة؛ والكاتبة من بعده، مثالٌ لجيناتٍ تمكَّنَتْ من الحياة عن طريق الاستسلام لفعلِ التحرُّش، الذي رَمَز فيه الأداءُ الحَرَكيُّ للمتحرِّش، إلى أنه عَلاقة كامِلة غير رضائيَّة، لا فرقَ بينها – في النتيجة – وبين الزواج!

وهنا يأتي رأي مدير المسرح في التحقيق، ليُعلِنَ به أن:

إغلاق بوابة المسرح أهم مائة مرة من فتحها.

ومدير المسرح – في رأيي – يظل حتى ما قبل المشهد الختامي أكثر الشخصيات إيجابيَّةً، رغم أنه يبدو في الظاهر رجلًا غيرَ مكترثٍ لِمَا يحدث خارج المسرح من تنافس.

المدير: … وما لا يعرفه الكثيرون هو أن غلق البوابة أهم مائة مرة من فتحها؛ فالغلق من شأنه أحيانًا إنقاذ أرواح المئات، والحفاظ على حدود فاصلة وحازمة بين الداخل والخارج؛ أما الفتح، فشيءٌ غير فارق، وغالبًا لا يلحظه أحد.

فالمدير هو حارس (سجن الحياة/ ملذَّة الجينات)، وهو إن كان يُساعِد الجينات الأنانية على تحقيق نصرها المُسَبِّب لشقاء الكائن الحي، فهو يمنع المئات، بل الملايين، من أن يُعَذَّبوا في هذه الحياة. فما الفرق بين الحيوان المنوي غير الملقَّح والإنسان، سوى أن الإنسانَ حيوانٌ منويٌّ دَلَفَ من البوابة فسُجِن، والحيوان المنوي غير الملقح أنقذه (المدير) من مصيره المأسَوِي؟!

في المشهد الثامن – وهو أطول مشاهد العرض – يحدث سِجالٌ بين الكاتبة المُتحَرَّش بها من جهة، وبين المحقق والشهود من جهة أخرى. والقيمة الحقيقية لهذا السِّجال ليست في موضوعه، وإنما في جوهره ورمزيته. استَبْدِلْ بموضوع (التحرُّش) أيَّ موضوع خِلافي من هذه الموضوعات: (الدولة الدينية أم الدولة العلمانية – الديمقراطية أم الديكتاتورية – الرأسمالية أم الاشتراكية – رجم الزانية أم إطلاق الحرية الجنسية – العُرف أم الدين أم القانون – ما يُعرَف بقصيدة النثر أم الشعر الموزون – التعليم أولًا أم الصحَّة أم الأمن)، ولن تجد تغييرًا في رمزية السِّجال، وهِيَ تِبيان أوضح صور المعاناة في هذه الحياة، وهِيَ توهُّم أن اللغة قادرة على تحقيق التواصل الدقيق بين البشر، رغم أن دلالات كلماتها الملتبِسة (وما يترتَّب عليها من ردود أفعال)، تزيد شقة الخلاف وسوء الفهم بين البشر اتساعًا، دونَ أملٍ في إِيجادِ مَخرَج. وتُشير (نورا أمين) بهذا إلى أزمة انعدام المعنى، وتطرح السؤال الأزلي:

كيف نتعامل مع حياةٍ ليس لها معنى؟

تأتي النهاية لتجيب عن هذا السؤال بوضوح. فحاضر الأحداث (مُتَمَثَّلًا في غرفة التحقيق)، يتلاشَى، ويجد الحاضرون في مواجهتهم (ماضيَ الأحداث)، تتشكَّل بداياتُه من جديد. ومثلما أطلقت (هبة) – التي ساعدت الكاتبة (منى عبد المنعم) داخل (المسرح/ الحياة) – أولَ شرارةٍ للثورة على (انعدام المعنى)، بتصريحها بأنها عندما تقدَّمَتْ وأنقذَتْها، شعرَتْ بأنها قامت بأول (فعل ثوري) في حياتها، وأدركت كم هي قوية، وقادرة على أن تُوجِد للحياة معنًى ساميًا هو (مقاومة الظلم) – مثلما أطلقت هبة هذه الشرارة، يجد الجمهورُ أنفسَهم أمام تحدِّي الاختيار، بين أن يُغَيِّروا (ماضي الأحداث/ حاضرهم الشخصي)، وبين أن يستسلموا لدوَّامَة المعاناة التي ألقتهم فيها جيناتهم، بحرصِها الأناني على مجرَّد البقاء!

المرأة (الكاتبة منى عبد المنعم) ومحمود وهِبة يمشون سويًّا ببطءٍ شديدٍ متَّجهين نحو الواقعة. بعد خطوات معدودة، يصلون عند أول صف للمتفرِّجين ويتوقفون. يضع رجُلَا الأمن سياجًا حديديًّا، سيكون بمثابة البوابة الحديدية للمسرح… يتم وضع السياج عند أول صف من صفوف المتفرِّجين، فيُصبح المتفرِّجون جميعهم والمرأة ومحمود وهبة وراء السياج، مثلما كانت الكتلة البشرية أثناء الواقعة… تضيف المجموعة أصواتها وصراخها وتعليقاتها. تزحف المجموعة تدريجيًّا، مع تصاعد الموسيقى الصاخبة، وتتخلَّل الجمهور. تحاول المرأة أن تُعيد ما قامت به سابقًا. أداء رجلي الأمن هذه المرة أكثر عنفًا. جميعهم يحاولون مساعدة المرأة. المرأة تستنجِد بالجمهور كأنهم من وسط أفراد الواقعة. ربما يتدخَّل بعض المتفرِّجين لمواجهة العنف ولإزالة السياج الحديدي، وربما لا يتدخَّل أحد. النهاية غير معروفة، ومتوقِّفة على تفاعل الجمهور ورغبتهم في تغيير الوضع.

والرسالة الختامية لمسرح الجريمة (مسرح الحياة)، أن الملذَّاتِ العنيفةَ التي تريد أن تقتنصها جيناتنا على حساب استقرارِنا العَدَميِّ الأول، قد لا تكون نهاياتها عنيفة، في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ أن نُقرِّرَ التغلُّبَ على مصدر التعاسة الأكبر في الحياة (وهو غياب المعنى)، بأن نوجِدَ المعنى بأنفسِنا. يقول (ابن منظور) في (لسان العرب):

إنَّ الظلمَ هو وَضْعُ الشيءِ في غَيْرِ مَوْضِعِه.

فأيُّ ظلمٍ أكبر مِن وَضْعِ (معنى الحياة) في مَوضِع (تنازُع البقاء) فحسب، ووضع (الكلمات) في غير مواضِع (دلالاتها)؟

تفاعُل الجمهور هو الذي سيُحَدِّد نهاية المسرحية، وتفاعُل الإنسان مع الحياة هو الذي سيدفعه إلى إيجاد المعنى. وطبيعة (رد فعل) الفرد تجاه أي شيء، هي الكاشفة لقِيمة المعنى الذي اختاره. لذا، يَحسُن به أن يُوجِدَ للحياةِ (مَعنى) يستحقُّ بالفعل ما يلقاه فيها من (مُعاناة)!

إعلان