تاريخ الصدام بين الصوفية والسلفية

أعادت معظم المصادر التاريخية نشأة التصوف إلى زمن النبوة، ويرجع أصل اصطلاح «الصوفية» إلى أهل الصفة، وهي تلك الجماعة من فقراء المسلمين وعوامهم الذين كانوا يتّخذون من موقع عمود الصفة بالمسجد النبوي موضعًا لعباداتهم ومجاهداتهم غير عابئين بهموم الدنيا ولا رغد العيش، ولقد أوردت العديد من كتب التفاسير إلى أنهم المشار إليهم في الآية الكريمة التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا»، وقد قيل أن أصل النسبة إلى ما كان يرتديه هؤلاء من لباس الصوف الخشن.

وأورد الطبري في تفسير الآية السالفة، أن أشراف مكة قد اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطته لبعض الفقراء في مسجد النبي الذين آذتهم رائحة بعضهم، وكانوا يرتدون الصوف ولا شىء سواه، وكان من بين هؤلاء سلمان الفارسي، وأبا ذر الغفاري وغيرهم، فنزلت الآية التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن جعل من بين أمته من يؤمر بمجالستهم.

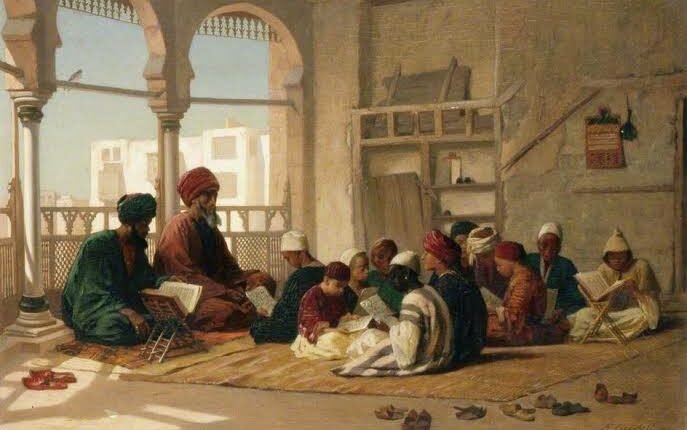

كانت هذه النواة الأولى لتلك الجماعة الواسعة التي ستعرف فيما بعد بالصوفية، وعلى أيدي هؤلاء تربّى الجيل الأول من المتصوّفة وإن لم يكونوا قد حملوا الاسم بعد، أو كما يقول القشيري في رسالته فإنّ المسلمين لم يتّسموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية عًلم سوى صَحبَة رسول الله، ثم سمي من أدركهم من العهد الثاني بالتابعين، ثم لقب من بعدهم بتابعي التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقبل لمن اشتهر بالزهد والورع بالزهاد والعباد، ثم حصلت البدع فاشتهر من حفظ قلبه من طوارق الغفلة بالتصوّف واشتهر أصحابه بهذا الإسم قبل المائتين من الهجرة.

حين ظهر التصوّف إذا لم تكن هناك جماعة تسمي نفسها ب”السلف” لتمارس ذلك النوع من القفز الزمني أو السلطوية التاريخية، بحيث يمكنها إدعاء القطيعة المعرفية مع جيل مبتدع والاتصال بجيل آخر أكثر نقاء في عبادته، فمن أين تأتي تسمية السلفية إذن؟ ومتى تتحقّق تاريخيًا في المجتمع الإسلامي؟ لم يكن الصوفية إذا في زمن نشأتهم مضطرون لخوض صراع مع تلك الجماعة التي تسمي نفسها بـ «السلفية»، وإنما كان نزاعهم الضروري وصراعهم الحتمي مع من عرفوا بالفقهاء، نتيجة الاختلاف في المنطلق ما بين المتصوفة والفقهاء في طريقة فهم النص الديني، واستيعابهم لجوهر الشريعة الإسلامية، كان على المتصوّفة بإعلائهم لقيمة العاطفة والوجدان أن يتجاوزوا ثنائيات الفقهاء في النظر إلى مقاصد الشريعة – نعني ثنائيات (الجنة والنار)، (الحلال، والحرام)، والفارق بين الصوفي والفقية في النظر إلى الأوامر والنصوص الإلهية، كالفارق في التعريف بين من يعرًف الصلاة بأنها «أفعال وأقول مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم»، وبين من يعرفها على طريقة المتصوفة باعتبارها «مناجاة قلبية بين العبد وربة»، فالفرض عند الأوّل يسقط بمجرد إتيان مجموعة الحركات التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولو زاغ القلب، ولم يتمكّن من الحضور مع الخالق.. بينما الحضور الكامل شرط التحقّق عند الثاني.

وحين يسأل أحدهم عن الزكاة يقول للسائل ..عندنا أم عندكم؟ يقول السائل..وهل هناك عندنا وعندكم؟ فيجيب نعم عندكم تخرج الزكاة على تحقق النصاب، أما عندنا فالعبد وماله لربه، ولذلك يكثر عند الصوفية وصف الفقهاء بأهل الظاهر وعلماء الرسوم..وغيرها من الأوصاف التي تفيد التمايز في فهم ومقدار ونوع الامتثال للأمر الإلهي، وسرعان ما قعد وشرعن المتصوفة لهذا الفارق بالحديث عن (الحقيقة) في مقابل (الشريعة)، و(الباطن) في مقابل (الظاهر)، وعيروا الفقهاء بقولهم: أخذتم علمكم ميت عن ميت – في إشارة إلى القوعد المتعارف عليها بين الفقهاء والمحدثين في الحفظ والنقل المتوارث- وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت – في إشارة أخرى إلى ما يتم تحصيله لهم من الكشف والمشاهدة والعرفان الذي يلقى في القلب بمجرد التطهّر والاستعداد لاستقبال الأنوار الإلهية-.

إعلان

كما توسّع المتصوّفة في التأويل إلى الحدّ الذي وصل بالصدام إلى ذروته حين لم يقدر الفقية على استيعاب تأويلاتهم في حدود الشريعة، دون أن يعني هذا وقوع انحرافات ظاهرية على الأقلّ من بعض المتصوّفة التي أثارت حفيظة الفقهاء خوفًا من شيوع منطق هؤلاء المتصوّفة الذين قد يتسبّبون في تحلّل العامة من الشريعة.

بالإضافة إلى بعض الأسباب النفسية والسياسية، فلقد كان الفقهاء قريبون الصلة بالحكام لا يغادرون بلاطهم لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى قلوب العامة، ولاحظوا حظوتهم في حب الناس، إذْ ألف عبدالقادر الجيلاني (470 هـ – 561 هـ) على الجلوس في سبعين ألفًا من المريدين في بغداد حتى قيل في زمن الخلافة العباسية أن لبغداد خليفتين، فأخذ الفقهاء على أنفسهم مهمة الإيقاع ما بين الحكام والصوفية، وتوالت الفتن والمحن التي تعرض لها المتصوّفة كمحنة الحلاج، ومحنة الحكيم الترمذي، ومحنة غلام الخليل التي أوشك فيها سيف الجلاد أن يطيح برقاب سبعين من أئمة المتصوّفة كان من بينهم الجنيد شيخ الطائفة، والنوري وغيرهم. ورغم ذلك لم تكن القطيعة كاملة ما بين المتصوّفة والفقهاء، فلقد كان كثير من المتصوفة قد جمع ما بي علوم التصوّف، والحديث، والفقة، وقد عملوا على ربط علوم التصوّف وقيدها بالالتزام بالشريعة، حتى قال بعضهم «من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرّع ولم يتحقّق فقد تفسّق»، وقال الجنيد «إذا رأيت الرجل يركب الماء ويطير في الهواء، ويخالف شرع الله فهو كذاب» وحدثت الكثير من المراجعات المبكرة لممارسات المتصوفة وادعائاتهم على نحو ما فعل القشيري في الرسالة، والطوسي في كتابه اللمع.

حتى ذلك الحين لم يكن قد ظهر بعد ما يسمى بالسلفية لتحمل على عاتقها مهمة العداء مع المتصوفة، فلقد كان ظهور مصطلح (السلف) للمرة الأولى في القرن الرابع الهجري على نحو ما يبين الشيخ أبو زهرة. نجح التصوّف في اختراق المذاهب الفقهية على تنوعها، كما نجح حتى في اختراق بعض فرق المتكلمة كالأشاعرة، فصار كثير من الفقهاء يجمعون ما بين الفقة والتصوّف، ما بين علوم الشريعة ظاهرًا والحقيقة باطنًا، وقد يكون من الضروري أن نميز في تلك المرحلة من تاريخ التصوّف (النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ومطلع الثالث الهجري) ما بين التصوف السني العملي (الأخلاقي) القائم على مفاهيم وممارسات الزهد والورع والتوبة، وهو ما ساهم في مد جسور التواصل ما بين المتصوّفة والفقهاء، وما بين التصوف العرفاني والذوقي والذي كان نتيجة مباشرة لتوسع المتصوفة في فنون التأويل من ناحية، ودخول بعض المتصوفة كالحلاج، وأبو يزيد البسطامي في تجارب روحية وصلت بهم إلى نتائج تعارضت مع ظاهر الشريعة من ناحية أخرى، على الرغم من لجؤ هؤلاء إلى الرمز وابتداع لغتهم الخاصة في التعبير عن أحوالهم ومواجيدهم. إذا بينما لقى الصنف الأوّل قبول واستحسان العديد من الفقهاء الذين صاحبوا المتصوفة وتتلمذوا عليهم، وساهموا بكتابة التصانيف تحت مسميات الزهد والورع كالإمام أحمد بن حنبل الذي صنف مؤلفين بنفس الأسماء، فلقد تحامل كثير من الفقهاء لاسيما الحنابلة على الصنف الثاني واعتبروه بمثابة انفلات ديني وتحلّل من ضوابط وأحكام الشريعة، ويمكننا استبيان حقيقة هذا الأمر من ملاحظة التدرّج في موقف الحنابلة تجاه المتصوفة وعلومهم.

كان أحمد بن حنبل بمثابة علامة فارقة في تاريخ العلاقة ما بين المتصوفة والفقهاء، فمن ناحية عاصر ابن حنبل مجموعة من كبار المتصوّفة الذين اشتهروا في زمانهم، وقد ربطته علاقات قوية ووطيدة ببعضهم كمعروف الكرخي(200ه) الذين كان بمثابة المفتي الأول لأحمد بن حنبل، وحين سأله ولده عبدالله : بلغنا انك كنت تختلف إلى معروف الكرخي. أكان عنده حديث؟ فيجيبه يا ولدي كان عنده رأس الأمر..تقوى الله.، كذلك امتدح ابن حنبل وكيع ابن الجراح(200ه)، وقال في حقه: «لو رأيت وكيعا رأيت عجبًا، حج أربعين حجة ورابط في عبادان أربعين ليلة ولم يتلطّخ بالسلطان»، كما قال عن بشر بن الحارث(227ه) «هو رابع سبعة من الأبدال»، وقال فيه «الطريق ما عليه بشر، ولو تزوج لكان قد تم أمره» كما جمعت محنة خلق القرآن بين بن حنبل وذو النون المصري (246ه) في سجون العباسيين، وتطول قائمة من ارتبط بهم الإمام أحمد ومدحهم وتتلمذ على أيديهم من أئمة الصوفية على ما أوردت كتب المناقب والطبقات.

ويمكننا أن نتبيّن في تلك العلاقة عدة أمور أولها هو تأثر واعجاب أحمد بن حنبل بهؤلاء إلى حد مسايرتهم في بعض المفاهيم كالزهد والورع، والهرب من التقرب من السلطان على عكس أكثر فقهاء زمانه، واستعمال مفرداتهم كالأبدال، والولاية، وإقراره للعديد من المفاهيم التي ستصير محل جدل ما بين المتصوّفة وبين اتباع مدرسته فيما بعد كالولاية والتبرك والوسيلة وغيرها من المفاهيم. أما الأمر الثاني فهو التشابه بين بن حنبل والمتصوفه في التعرض للاضطهاد والمحن من قبل فقهاء السلطان، والسلطة السياسية، ومن الملفت أن كثير من كتب تراجم المتصوفة ومناقبهم قد أوردت سيرة الإمام أحمد بن حنبل باعتباره من ائمة القوم كحلية الحافظ أبو نعيم، وطبقات الشعراني الكبرى.

أما الأمر الثالث فهو التحفّظ الدائم من قبل ابن حنبل تجاه كل ما يتعارض ولو ظاهرًا من ممارسات المتصوفة مع الشريعة، أو يحدث ارباكا لدى العامة، ولعلّ ذلك يتّضح من تعليقه السابق على حال بشر بن الحارث «ولو تزوج لكان قد تم أمره»، ولعل العلاقة التي ربطت ما بين أحمد بن حنبل والحارث بن أسد المحاسبي (243ه) هي أوضح نموذج على ذلك. فلقد تزامن ابن حنبل والحارث المحاسبي في بغداد، وكان لكل منهم مريديه وتلاميذه، لكن ابن حنبل كان يصرّ على منع تلاميذه من مخالطة تلاميذ المحاسبي أو الإصغاء إليه، وأورد السبكي في طبقات الشافعية الكبرى حكاية غريبة في هذا الشأن، فقال أن أحد تلاميذ الإمام أحمد كان قد سبق أن حضر مجلس المحاسبي واعجب وارتاح لما سمع منه، وقد عز عليه انكار الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد أخبر بن حنبل بأنه يحضر مجلس المحاسبي، حينئذا سأله ابن حنبل أن يدعو المحاسبي ومريديه إلى داره وأن يخفي الإمام أحمد في غرفة بالدار حتى يصغي لكلامه… وما أن حضر المحاسبي وتلاميذه حتى أكلوا وشربوا وذكروا الله جماعة، ثم أخذ المحاسبي يلقي بكلامه في الزهد والورع وما لأهل الصوفية من أحوال ومقامات.

ثم قام فغادر وغادر مريديه معه، وانتظر تلميذ ابن حنبل خروج شيخه من الغرفة فلم يخرج، وعندما طال الانتظار دخل الغرفة فوجد ابن حنبل مغشي عليه ، وما إن أفاق حتى قال لمريده والله ما سمعت أجمل ولا أحق من هذا ..وأرى لا تصاحبه ولا تصاحب تلاميذه. وقد اختلف كتاب الطبقات في تفسير هذه الرواية، غير أن صاحب الرواية السبكي رأي في موقف ابن حنبل محاولة للحيلولة دون وصول هذا النوع من المعارف إلى العامة، ففي نظره أنّ هذه لمعرفة لم تكن تناسب مقام التلميذ ولا وجب أن تعرض عليه، والغريب أن ابن حنبل ظل على موقفه هذا من الحارث بن أسد المحاسبي حتى وفاته بعد أن تعرّض لمحنة عظيمة من اتهام الفقهاء اضطرته إلى ملازمة بيته، ولم يصلّ عليه حين وفاته سوى أربعة من أصحابه، بينما ظل ابن حنبل يقول للناس لا تخدعنكم انحناءة رأسه، فإنه رجل سوء لا يعلمه إلّا من خبره…على الرغم من أن ما تركه المحاسبي من مؤلفات مثل (الرعاية لحقوق الله) لم تغادر مفاهيم محاسبة النفس، ورياضتها، والزهد والورع والتقوى…. والأكثر غرابة هو ما سيقوله تلميذ ابن حنبل ابن تيمية الخصم الأشرس للمتصوفة في مجموعة الرسائل والمسائل حين يقول عن المحاسبي «المحاسبي أعلم المتأخّرين بالسنن والآثار»، فمع امتداد مدرسة الإمام أحمد بن حنبل سيظهر مصطلح السلفية وستبدأ مرحلة جديدة من الصراع مع المتصوّفة.

في العصر العباسي أرهبت جماعة من المتدينين المحافظين موجات جارفة من استخدام العقل في قراءة النص الديني، فاحتمت بظاهره وتقوقعت في الماضي حين اهتزّ الواقع تحت فهمها التقليدي والسطحي للعقائد الدينية، فمع نهاية القرن الثاني الهجري ومطلع الثالث كان هناك عدد من الفرق يعتمدون التأويل اعتمادًا شبه كلي أما أولها فهي فرقة المعتزلة التي ترجع نشأتها إلى تلك القصة الدرامية في مجلس الحسن البصري حيث اعتزل مجلسه واصل بن عطاء، وانضم إليه عمرو بن عبيد وبذلك نشأة فرقة المعتزلة. أعلن المعتزلة اعتمادهم على العقل في إثبات وجود الله، وفي تقرير القضايا الإيمانية، واعتمادهم على العقل في تأويل الآيات القرآنية التي تفيد التشبية والتجسيم وغيرها من الصفات التي لم يرونها تليق بذات الله.

من ناحية أخرى بدأ التصوف الإسلامي يتحوّل من طوره الأخلاقي الذي يقوم على الزهد والتقشّف، إلى الطور العملي والفلسفي الذي استفاد في بعض جوانبه من التيارات الروحية التي عرفت في ديانات وفلسفات الشرق القديم، لاسيما عند الحارث المحاسبي (243ه)، وأحمد بن خضروية البلخي (240 ه)، وأبا حمزة الطوسي (245 ه)، وذا النون المصري (246)، وأبا يزيد البسطامي (264)، وقد سعى التيار الروحي إلى استشفاف الجانب الروحي والباطني في الأحكام الشرعية، فلم يكن يرضيهم –من وجهة نظرهم- أن يتحول الإسلام إلى مجموعة من القواعد والرسوم والحركات، لذلك سموا الفقهاء تلك التسمية الشهيرة (بأهل الرسوم)، بينما أصبحوا هم أهل الحقائق والمكاشفات.

ولم يشذ عن التعويل على العقل حتى أهل الفقة، فلقد اتّخذ خطوات الإمام أبو حنيفة (150 ه) خطوات واسعة في تأسيس الحياة العقلية في الإسلام، والذي عرف مذهبه بمذهب أهل الرأي. كما كان الاعتماد على التأويل ركيزة أساسية للعديد من فرق الشيعة، والفرق الباطنية، والخوارج، والغلاة التي اختارت بعض المذاهب القديمة وأرادت صبغتها بالصبغة الإسلامية، فلجأت إلى التأويل لكي تجد لعقائدها في القرآن موضعًا تبرّر به هذه العقائد، وتستند إليها في محاولة الانتشار.

إلى جانب ذلك كله، خطى الفلاسفة خطواتهم في سبيل نقل الفلسفة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية، ولم يكن لهم من سبيل إلى ذلك سوى الاعتماد على المنهج العقلي، ثم انشغل هؤلاء الفلاسفة بمحاولات التوفيق بين الأفكار المنقولة عن الفكر والتراث اليوناني، وبين العقائد الإسلامية، كمحاولة استخدام مناهج الاستدلال العقلي في إثبات وجود الله، أو التوفيق بين بعض نظريات الثقافة اليونانية والعقائد الإسلامية كما شهدنا عند الفارابي (260ه- 339ه)، ومن بعده ابن سينا المتوفي 427 هـ في فلسفته الإشراقية، وأصبحت الثقافة الإسلامية تعج بمصطلحات الفلسفة اليونانية مثل الجوهر والعرض والطفرة والتولد يستخدمها الفلاسفة أنفسهم، أو مقلديهم من ذوي الميول الكلامية كالمعتزلة.

بات واضحًا أمام جماعة من الفقهاء –لاسيما الحنابلة – إذا أن هؤلاء على اختلاف تياراتهم وتوجّهاتهم سيحاولون قراءة العقائد الدينية معتمدين على منهج التأويل للوصول إلى النتائج التي توافقهم أو تدعم انتماءاتهم، ومن ثم لم يألوا جهدًا في رفض هذه المنهجية في قراءة النصوص القرآنية، جاعلين من القرن الأول الهجري معيارا تقاس عليه القضايا التي يثيرها المتكلمون وغيرهم من الطوائف الإسلامية لإقرارها أو لرفضها باعتبارها بدعة، فإذا لم يكن النبي- صلى الله عليه وسلم- وصحابته أو الصحابة وتابعيهم قد تناقشوا في هذه القضايا فهي مرفوضة لأنها بدعة لا أصل لها ولا قيمة، إذْ لو كانت من جوهر العقيدة الإسلامية لكانت أثارها النبي وصحابته وإلا لكانت عقائدهم ناقصة ومحال عليه –صلى الله عليه وسلم- وصحابته ذلك، وبطريقة أخرى لو كان النبي يعلمها وسكت عنها فأولى بنا السكوت عنها، وإن كان (صلعم) يجهلها فمن أين لنا بها؟.

كانت هذه هي المنهجية التي اعتمدها جماعة من الفقهاء الحنابلة سيتسمون فيما بعد بالسلف – في مواجهة التشعبات والاجترائات الفكرية التي انتابت المجتمع الإسلامي مخافة الانحراف بالعقيدة عن بساطتها ووضوحها، وفتح السبيل أمام تسربات العقائد الأخرى لاسيما وأن الحركات الشعوبية، والقوميات القديمة التي انصهرت في الثقافة الإسلامية، كانت لا تزال في نفوسها من الإسلام والعروبة الكثير، لذلك يحلو للبعض القول بأنّ «السلفية ظاهرة عباسية» وهو ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب» حين يعرّف السلفيين بأنهم “أولئك الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف، وأولئك ظهروا في القرن الرابع الهجري، وكانوا من الحنابلة، وزعموا أن جملة أرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري ، أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية، وشدد في الدعوة إليه، وأضاف إليه أمورا أخرى قد بعثت إلى التفكير فيها أحوال عصره”.

وكان رفض السلفيين للتأويل رفضًا قاطعًا، يعني غياب أي مساحة مشتركة للتلاقي مع المتصوّفة، وإذا سلمنا جدلًا مع ابن كثير الذي أورد في ترجمته للإمام أحمد بن حنبل في كتابه «البداية والنهاية» بأنّ الإمام أحمد بن حنبل -الجد الأكبر للسلفية- قد مارس التأويل عندما لجأ إلى تأويل قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفًا صفًا» أنه جاء ثوابه ، فإن تلاميذه ومدرسته المتمثلة في بعض الائمة كـ أبو الوفاء بن عقيل (431- 513)، وأبو الفرج بن الجوزي (510ه- 597ه) وابن تيمية (621-728)، وابن قيم الجوزية (691-751)، ونتيجة لموقف هؤلاء القاطع من عملية التأويل التي مارسها المتصوفة فسوف يناصبونهم العداء، ويهاجمون ممارساتهم وطقوسهم وحتى عقائدهم، بل ويعتبرها بعضهم من تلابيس إبليس على ما سيرد في السطور القادمة.

اعتمد المتصوّفة التأويل في التعبير عن أحوالهم ومواجيدهم، ومالوا للرمز في ستر كشوفهم ومشاهداتهم، وأبدعوا لغتهم الخاصة التي تبقي ثمار تجاربهم حكرًا على من ذاق وكابد وعرف، فعبّروا عن الحضرة الإلهية بأسماء توحي بالشاعرية والعطف والحنين كهند وسلمى وليلي، لكن هذا لم يمنع بعضهم من إطلاق عبارات أثارت غيظ وحنق الفقهاء عموما والحنابلة أو من أسموا أنفسهم بـ (السلف) على وجه الخصوص، وعبّر عن تلك المعاني بالشطحات -وهو ما يحدث عندما تفوق التجربة أو الحالة التي يكابدها الصوفي القدرة على الكتمان، أو تضيق مفردات اللغة بحمل المعاني- واشتهرت في التاريخ شطحات أمثال الحلاج الذي قال «ما في الجبة سوى الله» والبسطامي القائل «خضت بحرا وقف الأنبياء على شاطئه» وغيرهم كثيرين، فلم تحل خصوصية التجربة و التعبير دون اتهام الحنابلة لهم بالمروق والزندقة واسقاط التكاليف.

وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل لم يخلو من مسحة صوفية، وعلاقة ببعض أئمة التصوّف المعاصرين لزمنه، وإقراره لبعض المسائل الهامة بالنسبة للمتصوّفة كالتبرك والاستغاثة والتوسّل والولاية، فإن تلامذته قد توسّعوا في إنكار ممارسات المتصوّفة ومهاجمتهم، ولقد كان على رأس هؤلاء أبو الفرج بن الجوزي (510ه_592ه) صاحب كتاب «تلبيس إبليس» والذي يعد اهم مرجع للحركة السلفية المعاصرة في مهاجمة ممارسات الصوفية وتصنيفها، حيث يذهب إلى اعتبار العديد من الممارسات الصوفية كالحضرات والذكر وزيارة الصالحين والتبرك والتوسل وغيرها من الفتن التي يوقع فيها الشيطان العباد ظنًا منهم أنهم يتقرّبون بذلك إلى الله وما هي إلّا من مدخلات إبليس أو بالأحرى تلابيسه.

وإذا كان ابن تيمية لم يخلو كذلك من مسحة صوفية أخذها عن أستاذه وشيخه عبد القادر الجيلاني الإمام الصوفي وأحد الأقطاب الأربعة عند المتصوفة، والذي يعود إليه الفضل في إحياء المذهب الحنبلي بعدما تبناه كمذهب فقهي إثر رؤية منامية رأى فيها الإمام إبن حنبل يدعوه لاعتناق مذهبه الفقهي، فاستيقظ وقد أعلن تبنيه للمذهب الحنبلي وكذلك فعل قرابة السبعين ألف من مريديه- فلقد كتب ابن تيمية كتابه «الصوفية والفقراء»، وقدّم مفهوم للولاية يكاد يتطابق مع مفهوم الجيلاني للولاية، وأثنى على كثير من المتقدمين من المتصوفة كالجنيد والشبلي، وسهل التستري، وأبو سليمان الداراني، لكنه سرعان ما عاد لمهاجمتهم في ضراوة، وقسوة وقد فرق ما بين من اعتبرهم أولياء للرحمن ومن اعتبرهم أولياء للشيطان.. وتناول ابن تيمية مفاهيم المتصوفة ومواجيدهم وذكرهم وأحوالهم بمقياس الشرع الذي لا يتعدى في نظره ما ورد من الأثر، وما يفصح به ظاهر النص فأنكر عليهم ذكرهم، وخلواتهم، وسماعهم (الحضرة)، والتوسل والاستغاثة والنذر، وزيارة قبور الصالحين بغرض التبرك، بل وزيارة قبر النبي نفسه لهذا الغرض وحتى مفاهيمهم عن الحب والعبودية، وعلاقة الشيخ بالمريد التي وصلت في نظره حد الشرك.

وإذا كانت السلفية قد اعتمدت الأحذ بظاهر النص وإنكار العمل بالراي أو التعويل على العقل والتأويل حتى لقد قال أحدهم: دين النبي محمد آثـار نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فإن ذلك قد أوقعهم في شًراك وفخاخ النصوص حين لم يلجأوا للتأويل حتى في تلك الأيات المتعلّقة بقضايا الذات والصفات، فوقعوا في نظر المتصوّفة وغيرهم من أهل السنة والجماعة في ما عرف بالتشبية والتجسيم، إذ رفضوا تأويل بعض الأيات القرآنية كقوله «يد الله فوق أيديهم» وقوله «الرحمن على العرش استوى»، فقالوا بأن لله يد وإن لم تكن كأيدينا ورفضوا تحميلها على معنى القدرة، واعتبروا أن لله عرشًا في السماء وأن الذات الإلهية تستوي عليه دون كيفية، وأن الله يسكن السماء وهي أمور استقبحت أكبر استقباح حتى من بعض فقهاء الحنابلة أنفسهم حتى قال ابن تميمي الحنبلي «لقد شان أبو يعلي بن الفراء الحنابلة شينًا لا يغسله ماء الدهر».

ولقد كانت لِمسايرة ابن تيمية لمذهب أبو يعلي بن الفراء في قضايا الصفات سببًا رئيسيًا فيما تعرًض له من محن جعلته يقضي أغلب سنوات عمره بين جدران السجون، وهي المرحلة التي خاض فيها ابن تيمية العديد من المناظرات مع علماء المتصوّفة وفقهائهم في القاهرة التي بلغ فيها انتشار التصوّف الطرقي مداه، وهي التي في إطارها أورد الكاتب عبدالرحمن الشرقاوي في روايته التاريخية «ابن تيمية الفقيه المعذّب» قصة مناظرته مع صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري، وإن كان لا يتوفّر بين يدينا ما يؤكّد حقيقة هذا اللقاء، ولا ما يدعم إجراء تلك المناظرة التي أقرّ فيها ابن تيمية بصواب رأي ابن عطاء، وشُد بموجبها إلى سجن القلعة.

وإذا كان المتصوّفة طوال تلك المراحل التاريخية في موقع المتهم الذي يلجأ للتواري خلف الرمزية في التعبير، فإنهم في تلك المرحلة قد انتقلوا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم حين شنّوا على مذهب المعطلة والمشبهة والمجسمة – السلفيين حربًا لا هوادة فيها كاد فيها أن يندثر مذهب السلف إلى غير نهاية، لولا أن انبعاث ثالث للسلفية مع الحركة الوهابية سيوقظ السلفية من رقادها بعدما استدعت جملة أفكار ابن تيمية وابن القيم الجوزية على وجه الخصوص.

إعلان