القرآن المُفترى عليه (سيد قطب نموذجًا)

يقول البعض: حين نرى عالمًا صالحًا مسلمًا، نعتبره نتاج التربية الإسلامية، وننسبه للقرآن، لكن حين نرى إرهابيًا، لا ننسبه للإسلام. في حين أن كلاهما يستدل بالقرآن نفسه! لماذا نعتبر ابن سينا ممثلًا للحضارة الإسلامية وليس أسامة بن لادن؟!

ويقول آخرون: معاني القرآن سائلة وفضفاضة، فحين يقرؤه الإرهابي، يزداد إرهابًا، وحين يقرؤه الصالح يزداد صلاحًا، إذن فالقرآن لا هو هادٍ ولا مصلح للنفوس!

ويقول آخرون: السلفيون والمتشددون والإرهابيون أكثر اتساقًا مع القرآن، ويكتفون بتفسير آياته كما هي، أما المقاصديون فيضيفون معانٍ حداثية ومعاصرة على القرآن!

ويقول آخرون: لا يوجد شيء اسمه (الإسلام)، وإنما هي مدارس شتى، ومذاهب متفرقة، ولن نستطيع تحديد أيها صحيح وأيها باطل، فالتمييز بينهم مستحيل، ولكل مذهب أدلته المنسوبة إلى النص!

منبع كل هذه التخبطات أن البعض لا يعلم آليات التفسير، وضوابط التأويل، وقواعد اللغة، فحين يرى اختلافات حول تفسير القرآن، لا يستطيع تمييز التفسير الصحيح عن الباطل، ويعتقد جهلًا أن كل التفسيرات متساوية في الدرجة، وتفسير ابن سينا مثل تفسير أسامة بن لادن، لكل منهما أدلته من القرآن!

إعلان

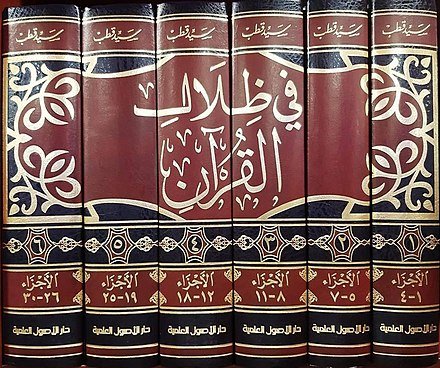

لذلك ندرس هنا نموذجًا محددًا، وهو تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب، لنبحث في التفسير عن سؤال محدد: هل آراء سيد قطب المنطقية الأخلاقية المستنيرة نابعة منه هو، أم نابعة من القرآن؟

وهل أفكاره الإرهابية نابعة منه هو، أم نسبها إلى القرآن؟

وأسباب اختيار هذا التفسير تحديدًا:

– سيد قطب شخصية محورية ومؤثرة بقوة في العالم العربي؛ إذ تستند إليه أغلب الجماعات الإرهابية عبر العالم، فكتابه (في ظلال القرآن) من الكتب النادرة التي انتقلت أفكاره النظرية إلى واقع عملي ومؤثر وحي إلى يومنا هذا.

– تفسير (في ظلال القرآن) متناقض؛ إذ يمتليء بروحانيات صافية، وإعجاز قرآني راقٍ، وأسلوب عذب، وأدَّعي أنه لا يوجد تفسير للقرآن عبر كل العصور يقترب من رونق وجمال وعذوبة تفسير الظلال، فهو أرقى التفسيرات روحانيًا بلا منافس.

لكن في نفس الوقت يحوي تفسير الظلال آراءً إرهابية كارثية وصادمة، وإذا ثبت نسبتها إلى القرآن، فهي كافية وحدها للصد عن الإسلام، وإذا طُبقت على الواقع، فهي كافية لهدم الوطن العربي واستمرار الحروب الأهلية بلا نهاية!

وليس مجال بحثنا هنا تقييم آراء سيد قطب وتحديد صوابها وخطأها، بل مجال بحثنا هو تحديد: أي هذه الآراء استقاها سيد قطب من القرآن؟ أم نسبها هو إلى القرآن؟

هل تأثر سيد قطب بالقرآن؟ أم أثر في القرآن؟

أولًا: سيد قطب متأثرًا بالقرآن

القبح لا يُواجَه بالقبح

يقف سيد قطب عند قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ).

ويقول: “هو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء. ولكنه لا يحرِّضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها. إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعًا، وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعًا، وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعًا، يتقي الكيد ولكنه لا يكيد، ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد”(1).

ويقف عند قوله تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ).

ويقول: “إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع وتعف، فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب، وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد، ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة.

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ، ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة، وليس مسلمًا من يبرر الوسيلة بالغاية”(2).

هذه التربية الأخلاقية الهادئة المهذبة هي تربية القرآن وتأثيره ونتاجه، لم ينسبها سيد قطب إلى القرآن، بل أجبره النص القرآني عليها.

الدين إيمان وعمل

قال تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين).

يقول سيد قطب: “وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى من هو هذا الذي يكذب بالدين، وإذا الجواب: (فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين)! وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته. إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان، إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في البشرية ، المحتاجين إلى الرعاية والحماية. واللّه لا يريد من الناس كلمات. إنما يريد منهم معها أعمالًا تصدقها، وإلا فهي هباء، لا وزن لها عنده ولا اعتبار”(3).

الشورى منهج حياة

قال تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)

يقول سيد قطب: “التعبير يجعل أمرهم كله شورى، ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة. وهو نص مكي، كان قبل قيام الدولة الإسلامية. فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين. إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها، ولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد”(4).

مودة غير المسلمين

قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ).

يقول سيد قطب: “إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لغير المسلمين حريتهم الدينية ثم يعتزلهم، فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين – أو منبوذين – إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، والمودة، والمجاملة والخِلطة. فيجعل طعامهم حِلًا للمسلمين وطعام المسلمين حِلًا لهم كذلك. ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة، وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة”(5).

إنكار تأثير السحر

يقول سيد قطب: “السحر لا يغير من طبيعة الأشياء، ولا ينشئ حقيقة جديدة لها، ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر. وهذا هو السحر كما صوره القرآن في قصة موسى: (قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ).

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلًا، ولكن خُيِّل إلى الناس أنها تسعى، ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت الحبال والعصي المزورة المسحورة. وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها”(6).

ضد الغلو في الدين

يقف سيد قطب عند قوله تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا).

ويقول: “وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة، لم يكن نهيًا عن القصور والتقصير، إنما كان نهيًا عن الطغيان والمجاوزة. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر. والله يريد دينه كما أنزله، ويريد الاستقامة على ما أمر، دون إفراط ولا غلو، فالإفراط والغلو يُخرِجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة”(7).

***

سيد قطب في هذه التفسيرات السابقة لم يخترع هذه المعنى، أو يستفدها من تجاربه الحياتية، أو التاريخ، أو العلم التجريبي، أو نقلًا عن علماءه، بل استقاها وتعلمها من القرآن نفسه، النص القرآني أجبره على هذه المعاني ووجهه إليها. كأنه اكتفى بتفسير كلمات الآيات، فزُرعت هذه المعاني الأخلاقية المنطقية في عقله تلقائيًا.

ثانيًا: سيد قطب مؤثرًا في القرآن

هل نحن مسلمون؟!

يقف سيد قطب عند قوله تعالى على لسان يوسف: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، ويتساءل: لماذا طلب يوسف الحكم في حين أن النبي نهى عن طلب الحكم؟

ويجيب: ” لقد نشأ هذا الحكم في مجتمع مسلم ليُطبَّق في هذا المجتمع وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك المجتمع. فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليُطَبَق في مجتمع إسلامي. وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي. وهو من ثم لا يُطبَّق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طُبق في مجتمع إسلامي. إسلامي في نشأته، وفي تركيبه العضوي، وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة. وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقوّمات كلها يعتبر (فراغا) بالقياس إلى ذلك الحكم، لا يملك أن يعيش فيه، ولا يصلح له، ولا يصلحه كذلك”(8).

ثم يسقط هذه الفكرة على مجتمعنا ويقول عنه: “إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، ومن ثم لن يُطبَّق فيه النظام الإسلامي ولن تُطبَّق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام”(9).

ويضيف: ” إن البشرية اليوم بجملتها تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول، وهي جاهلية تتمثل في صور شتى:

بعضها يتمثل في إلحاد باللّه .. وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه .. وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه، وأداء للشعائر التعبدية، مع انحراف خطير في تصور دلالة الشهادتين، ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم (مسلمين) ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيد. وكلها جاهلية، وكلها كفر باللّه كالأولين، أو شرك باللّه كالآخرين.

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم (بجملتها) قد ارتدت إلى جاهلية شاملة، وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام”(10).

أولًا: بخصوص السؤال الذي سأله: لماذا طلب يوسف الولاية رغم نهى النبي؟

فيوسف لم يطلبها، بل على العكس، فقد مكَّن الملك يوسف من الحكم، (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ)، وبذلك فقد تم اختيار يوسف بالفعل، ولم يعرض نفسه، لكن يوسف اختار مهمة محددة أدنى من المعروض عليه، وقال: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ)، أي مكِّني من إدارة الماليات فقط.

كما أن نهي النبي عن طلب الولاية معلل بالنهي عن الطمع في السلطة للمصلحة الشخصية، أما من طلبها لمصلحة الناس، فلا مانع من طلبها وتوليته، لذلك ولَّى النبي زياد بن الحارث على قومه بعد أن طلب الولاية.

ثانيًا: اتهام سيد قطب للمجتمع بالجاهلية والبعد عن الإسلام هو اتهام صريح وواضح، لا يحتمل تأويلًا، ولا مبالغة.

كما أنه اتهام بلا ضابط ولا حاكم؛ فما معايير هذا الحكم؟! وما الحد الفاصل بين المجتمع الإسلامي والجاهلي؟! وما الحكم الشرعي الذي إن طبقه المجتمع أصبح مسلمًا؟! وما الحكم الذي إن لم يطبقه أصبح جاهليًا؟! ومنذ متى والمجتمع جاهلي؟! وما موقف المسلمين في هذا المجتمع، هل كل البشر كفار ومصيرهم النار؟! ومن لديه سلطة الحكم بإيمان أو كفر المجتمع كله؟!

ثالثًا: استنتاج أن المجتمع جاهلي ومن ثم لا يُطبق فيه أحكام الشرع، هو رأي لا يستند على أي قاعدة من أصول الفقه، ولا القرآن، ولا السنة، فتعجب كثيرًا من الاستطراد الذي ساق سيد قطب من قول يوسف إلى كل هذه النتائج الكارثية، فلا نعرف عالمًا واحدًا قال بهذا الرأي الشاذ، وإنما هو رأي سيد قطب الشخصي الخاص!

هل غير المسلمين آمنين؟

يقول سيد قطب: “ينقسم العالم في نظر الإسلام إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:

الأول: دار الإسلام، وتشمل كل بلد تُطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام.

الثاني: دار الحرب، وتشمل كل بلد لا تُطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يُحكم بشريعة الإسلام، كائنًا أهله ما كانوا، سواء قالوا : إنهم مسلمون، أو إنهم أهل كتاب، أو إنهم كفار. فالمدار كله في اعتبار بلد ما (دار حرب) هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام”(11).

ثم يرسم ملامح العلاقة بدار الحرب فيقول: “فأما (دار الحرب) فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا بما توفره عقوبات الشريعة الإسلامية من ضمانات؛ لأنها ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام، ولا تعترف بحاكمية الإسلام، وهي بالنسبة للمسلمين ليست حمى،

فأرواحها وأموالها مباحة لا حرمة لها عند الإسلام، إلا بعهد من المسلمين حين تقوم بينها وبين دار الإسلام المعاهدات”(12).

ويضيف: “فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح – ما لم تقم بينهم وبين أهل دار الإسلام معاهدة – وكذلك مالهم”(13).

أولًا: بهذه المنهجية يَعتبر سيد قطب أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب، وهدر الدم واستباحة الأموال، إلا لو قامت معاهدات تمنع ذلك!

وبالتالي فالحرب ليست أمرًا طارئًا لسبب دعى إليها، وليست دفاعًا عن النفس، بل الحرب هي الوضع الأصلي والتلقائي للتعامل مع غير المسلمين!

فإن وُجدت دولة غير مسلمة لم تتعامل من قبل مع المسلمين، فأول رد فعل تجاهها، وأول تعامل معها من قِبلنا هي هدر دماءهم واستباحة أموالهم، بلا أي سبب!

ثانيًا: البلاد الإسلامية الحالية لا ينطبق عليها تعريف الدولة الإسلامية عند سيد قطب، وبالتالي فحتى بلادنا فهي في نظره دار حرب، ودماؤنا وأموالنا مهدرة ومستباحة في نظره!

ثالثًا: ما يهمنا هنا أن هذا التقسيم بهذه الشروط ليس له أي علاقة بالنص القرآني لا من قريب ولا من بعيد، وسيد قطب نفسه لم يكتبه في صدد تفسير أي نص أصلًا، وإنما كتبه في بداية تفسير سورة المائدة، كأنه يسرد تصوره الشخصي قبل البدء في التفسير!

حكم العالم كله

يقول سيد قطب: “لم يكن من قصد الإسلام قط أن يُكرِه الناس على اعتناق عقيدته، ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة.

إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. فهو يهدف ابتداءً إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان، ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم، ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدًا للعبادـ، وأن يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللّه.

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده، وذلك بتلقي الشرائع منه وحده، ثم ليعتنق كل فرد ما يعتنقه من عقيدة. وبهذا يكون الدين كله للّه. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّه. إن مدلول الدين أشمل من مدلول العقيدة.

والذي يدرك طبيعة هذا الدين – على النحو المتقدم – يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف – إلى جانب الجهاد بالبيان – ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية، بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح (الحرب الدفاعية)، كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام”(14).

أولًا: رغم أن هذا الخطاب يتحدث عن الإيمان، والكفر، والقتال، مما يعني أنه خطاب عقدي وفقهي، فالمفروض أن يتسم بالدقة والمنطقية والمصلحة، ويقوم على أدلة ونتائج. إلا أننا نجد خطاب سيد قطب شاعري وعاطفي واسترسالي، لذلك هو خطاب لا يمت بأي صلة للعقيدة والفقه!

ثانيًا: سيد قطب يرى أن البشر أحرار في اختيار عقيدة الإسلام، لكنهم غير أحرار في تطبيق أحكام الشرع عليهم، وبالتالي على المسلمين (بحق) أن يقاتلوا كل البشر ليحكموا العالم كله بأحكام الشرع، شاء من شاء وأبى من أبى!

من أين جاء سيد قطب بهذه التفرقة بين العقيدة الاختيارية والشريعة الإجبارية؟

ولماذا تغافل عن كل الآيات التي تقر السلام مع غير المسلمين، مثل: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا)، (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)؟!

ومن أين جاء بإلزام المسلمين بغزو العالم كله؟!

وألم يدرس نتاج ومآلات هذه الفكرة الكارثية على المسلمين وعلى العالم الذي سيشهد حروبًا دائمة بلا توقف؟!

إذن فسيد قطب هنا لم يتتبع معاني النص، ولا تاريخ السيرة، بل ساق خطته النابعة من تصوره الشخصي، وبالتالي فهو يحشر أفكاره بين الآيات، ويزرع رؤيته في صفحات السيرة!

ومرة أخرى لم يذكر سيد قطب كل هذا التصور وهو بصدد تفسير آية محددة أصلًا لننسب هذا التصور إلى القرآن، بل ذكره في بداية سورة الأنفال، باعتباره تصوره الشخصي!

لا سلام بعد الآن!

في بداية سورة التوبة، يقول سيد قطب: “إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين – الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان – وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام، يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربًا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد، وردهم جميعًا إلى عبادة اللّه وحده، وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه، والخضوع لسلطان غير سلطانه، والتحاكم إلى شرع غير شرعه.

ومن ثم نراهم يقولون مثلًا: إن اللّه سبحانه يقول: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).

ويقول: (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

ويقول: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).

ويقول عن أهل الكتاب: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ).

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين. وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها!

وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه – سبحانه! – تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم، وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة!

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعًا معينًا، وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي نهاية خطوات هذا الدين، إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدمًا في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة، والتي كانت تواجه واقعًا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية.

إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وتقول في شأن أهل الكتاب: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)”(15).

أولًا: تعبيرات (نصوص مرحلية) و(أحكام نهائية) ليس لها معنى إلا أنها آيات منسوخة، أو معطلة، أو يجوز مخالفتها، أو يجوز تجاوزها، على حساب (الأحكام النهائية).

وبهذه الطريقة حكم سيد قطب على مئات الآيات في القرآن التي تتحدث عن السلم، والتعاهد، والمودة، والقيم الأخلاقية مع غير المسلمين، حكم عليها بالحذف والإلغاء! فهي دعوة خطيرة وانقلابية!

ويمكن لأي أحد اختيار آيات من القرآن وادعاء أنها نسخت باقي آيات القرآن بكل سهولة وفوضى! وبالتالي يصبح لكل منا قرآنه الخاص به!

ثانيًا: الآيات التي ادَّعى سيد قطب نسخها هي أصلًا آيات غير قابلة للنسخ أو التعطيل أو التجاوز، مثلًا قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، فلا يمكن أن تُنسخ لأنها تحوي خبرًا، (اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، فيستحيل أن يصبح الله يحب المعتدين!

ثالثًا: دعوى النسخ تقتضي شرطين:

- أن يخالف الناسخ المنسوخ؛ مثل الأمر بالصلاة تجاه المسجد الأقصى، ثم الأمر بالصلاة تجاه المسجد الحرام، فلا يمكن العمل بهما معًا، إذن فأحدهما ناسخٌ للآخر. أما هذه الآيات، فأحدها يتحدث عن قتال الخونة، والأخرى تتحدث عن مسالمة المسالمين، فأين التعارض؟!

- لإثبات وقوع النسخ نحتاج دليلًا يقينيًا نقليًا من القرآن أو السنة يقضي بأن هذه الآية نسخت غيرها.

لا يعنينا هنا إثبات خطأ سيد قطب، بل ما يعنينا أنه لم يستدل بأي دليل على ادعاء النسخ الخطير هذا، واكتفى فقط بأن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن!!

فقط بما أن هذه السورة نزلت بعد تلك، إذن فأحكامها تُعمَّم، وتلغي كل السور السابقة!!

بهذه السهولة والاستخفاف أسقط مئات الآيات الثابتة القطعية!!

هل نستطيع القول إن القرآن هو الذي أملى هذه الأفكار على سيد قطب؟! أم هي أفكاره الخاصة، ثم اختار الآيات التي توافقه، ثم عممها على كل غير المسلمين، ثم أخفى الآيات المخالفة له، ثم قال: هذا هو قول القرآن؟!

أين الحل؟

يرسم سيد قطب خارطة الطريق للحل:

كيف نعود إلى الإسلام؟

يقول: “إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام كرة أخرى، والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها. على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي: وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده، وتقديم الشعائر التعبدية للّه وحده، والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده.

وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام، ولا تحتسب للناس صفة المسلمين، ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.

وأن تخلف أحد هذه المدلولات كتخلفها جميعًا، يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية، ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعًا”(16).

ويستوقفنا معنى: “الطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده”، فماذا يقصد بالخضوع لله وحده؟ هل يقصد عدم الشرك بالله؟

يقول: “إذا رُفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان، ويقررون باسمها ما لم يأذن به اللّه من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال، فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها! إذا رُفعت (القومية) شعارًا، أو رُفع (الوطن) شعارًا، أو رُفع (الشعب) شعارًا، أو رُفعت (الطبقة) شعارًا، ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون اللّه، وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض. بحيث كلما تعارضت شريعة اللّه وقوانينه وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها، نُحيت شريعة اللّه وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه، ونُفِّذت إرادة تلك الشعارات، كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله”(17).

ويوضح مقصده أكثر ويقول: “الجاهلية ليست فترة تاريخية، إنما هي حالة توجد كلما وُجدت مقوّماتها في وضع أو نظام، وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر، لا إلى منهج اللّه وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد، أو طبقة، أو أمة، فكلها – ما دامت لا ترجع إلى شريعة اللّه – أهواء، يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية. لأن هواه هو القانون، أو رأيه هو القانون، لا فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية. لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون – أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون – فلا فرق إلا في العبارات”(18).

إذن فاللجوء للقانون المدني الوضعي، والدستور، والانتخابات، والبرلمانات، وقيم الوطنية، والقومية، بالنسبة لسيد قطب هي علامات الكفر والخروج من الملة والانسلاخ من الإسلام، وعلينا التخلص من كل هذه المفاهيم للرجوع إلى الإسلام!

كيف نعيد بناء الدولة؟

يقول: “لا بد أن يوجد المجتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي ويطبق، وعندئذ تختلف الأمور جدًا، وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل، إلخ وقد لا يحتاج!

ذلك أننا لا نملك سلفًا أن نقدِّر أصل حاجته، ولا حجمها، ولا شكلها، حتى نشرّع لها سلفًا! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها، ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداءً بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها. ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من جاهليتها ولا بتلبيتها كذلك.

وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء. فيُفتن من يُفتن ويرتد من يرتد، ويصدق اللّه من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد، ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق، وحتى يمكِّن اللّه له في الأرض، وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي.

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تُجبى فيه الزكاة وتُنفق في مصارفها، ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة، ثم بين كل أفراد الأمة، وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر، إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية، من يدرينا أن مجتمعًا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلًا؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في المجتمع الجاهلي، المنبثق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ .. وهكذا”(19).

أولًا: سيد قطب يدعو لتكوين فئة مسلحة تسيطر على الحكم، وتطبق الشريعة، وتعيد دخول الناس في الإسلام، وتغزو العالم لحكم الأرض كلها بالشريعة!

ثانيًا: يدعو سيد قطب لوقف كل مظاهر الدولة المدنية الحالية: الانتخابات، والبورصة، والبنوك، والبرلمانات، والقوانين، والدستور، دون أي التفات إلى مآل كل ذلك من انهيار للدولة، وتوقف للمصالح، وتضييق على العباد!

ثالثًا: سيد قطب يعرف جيدًا ما لا يريد، لكن ليس لديه أدنى فكرة عما يريد!

فهو يريد أن ننقلب تمامًا على كل الأوضاع الحالية، وننسلخ بالكلية من هذه الحياة المعاصرة، ونهاجر ونفارق تمامًا كل هذه المحدثات، ثم بعد ذلك نسأله: ماذا نفعل؟

فإذا به يعترف أنه لا يملك أي إجابة، ولا أدنى تصور عن وضع الدولة!

الوضع البائس حين نرى أتباع لسيد قطب يهجرون أهلهم، وعلمهم، ووظائفهم، وأوطانهم، ويتبعون منهجه، دون أي دراية بمصير هذا المنهج، فهم على ثقة بأن واضع هذا المنهج مؤكد لديه حلول، ويعرف ماذا يريد، لكن المؤسف أن سيد قطب نفسه لا يعرف ماذا سيحدث، ويقول: عندها (لعلنا)، و(ربما)، و(من يعرف)، (وما يدرينا)!!

رابعًا: مرة أخرى لا نشم رائحة للقرآن في حديث سيد قطب، فأين أدلته؟ وإلى ماذا يستند؟ فكل هذا الحديث مجرد خواطر شخصية، وأحلام طفل ساذج، لذلك لم يذكره عند تفسير آية، بل ذكره عقب تفسير سورة هود، وتحدث عن مفهوم العبادة عمومًا في تصوره الشخصي!

***

خلال كل هذه الأمثلة يتبين أن القيم الأخلاق والمنطقية والمصلحية المنسوبة إلى القرآن هي فعلًا صوت القرآن، هي حقًا مقاصده، ونستطيع بثقة ويقين أن نقول: القرآن أمر بالعدل، والإحسان، والصدق، والأمانة. هذه القيم ظاهرة في نصوصه وواضحة ومتسقة، يدركها كل عاقل بسهولة.

أما المفاهيم الإرهابية وغير الأخلاقية المنسوبة للقرآن، المتناثرة في أي تفسير كان، نستطيع بثقة أن نقول: هذه المفاهيم منسوبة زورًا إلى القرآن، مفتراة، لا هي دلالة النص، ولا تُنسب إليه. بل تُنسب إلى قائلها، فابحثوا عن أسبابها السياسية عند صاحبها.

المصادر: 1. (في ظلال القرآن) ج1 ص451 2. (في ظلال القرآن) ج3 ص1542 3. (في ظلال القرآن) ج6 ص3985 4. (في ظلال القرآن) ج5 ص3166 5. (في ظلال القرآن) ج2 ص849 6. (في ظلال القرآن) ج6 ص4007 7. (في ظلال القرآن) ج4 ص1931 8. (في ظلال القرآن) ج4 ص2007 9. (في ظلال القرآن) ج4 ص2009 10. (في ظلال القرآن) ج4 ص1945 11. (في ظلال القرآن) ج2 ص873 12. (في ظلال القرآن) ج2 ص874 13. (في ظلال القرآن) ج2 ص878 14. (في ظلال القرآن) ج3 ص1435 15. (في ظلال القرآن) ج3 ص1581 16. (في ظلال القرآن) ج4 ص1946 17. (في ظلال القرآن) ج4 ص2115 18. (في ظلال القرآن) ج2 ص891 19. (في ظلال القرآن) ج4 ص2010

إعلان