الاغتراب لدى جان فرانسوا ليوتار: بين الأنا والآخر

يعود لفظ الاغتراب إلى الكلمة اللاتينية “آلينوس”[1]، وتعني “ما هو للآخر، ما يخص الآخر، وما تكون قيمومته بالآخر”[2]، وبالتالي تحيل إلى ذاك الذي لا يخص الأنا، ليس للأنا، ولا يتقوم به. ثمة إذًا تعارض واضح بين ما هو من الأنا وما هو من الآخر، كما لو كان ذلك قابلًا للمشاركة، ولقد لاقت هذه الكلمة نجاحًا باهرًا في حقبة من الفكر الفلسفي – حقبة فكرية بشكل عام – اتسمت بهيجليتها وماركسيتها في جوهرها.

يحيل “الاغتراب” بامتياز إلى وضع العامل المُستَغَل الذي تُستباح قوة عمله على نحو منفعي، أي ذلك الذي يبيع قوة عمله في هيئة راتب، بحيث لا يستحيل في حوزته ناتج عمله؛ إذ يكون صاحب العمل قد احتكره بفعل الإنتاج ذاته. لم يكن الاغتراب الاستغلال نفسه، وإنما الحالة الروحية أو مجموع الظروف الذي أجُبر فيه العامل على القبول بهذه السرقة بشكل ما، وهو ما يحيل إلى الضرورة، والبؤس، كما يشير كذلك إلى أشياء مثل الرغبة في تحسين ظروف الحياة وديونه، الانهماك في الاستهلاك، والسماح لعائلته بالبقاء على قيد الحياة، كان – إذًا – ثمة حضور فكري كامن في هذا التصوّر المتمثل في كون المرء مُقتلَعًا عن ذاته، مُقصَى إلى ذلك المتموقع خارج ماهوية داخله الخاص، مُستلبٌ بفعل شيء ما متخارج عنه: الآخر. يُدرَك هذا الآخر – في تلك اللحظة عينها – بوصفه ليسَ الأنا، بل يُصوَّر في كثير من الأحيان بما هو عدو أناي ؛ إذ ينتزع من المجال الأنوي شيئًا ما غير متعين (لكنه جوهري)، وكأنما يقتات على هذا الفقد.

بيد أن للكلمة معنى لاهوتيَ الأصلِ على نجو مربك، وهو ما أرى ضرورة التطرق إليه لوهلة؛ لما لهذا التطرق من جدوى على المستوى التأويلي: في الإصحاح الثاني من رسالته إلى فيلبي يكتب بولس الرسول باليونانية

“ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβών ”

وهو ما يعني: “(يسوع) أخلى ذاته واتخذ صورة العبد”. نقل لوثر النص عينه إلى الألمانية على النحو التالي:

إعلان

“Jesus hat sich selbst geäussert”

أي: “(يسوع) تخارج عن ذاته ماهويًا (تجرد عن ذاته)”، وقد انتقل هذا الفعل الألماني نفسه إلى الفرنسية aliéné ليقابل

الذي يعني “مغترب” أو “مستلَب”، وقد استعاد الفيلسوف الألماني العملاق “هيجل” هذا اللفظ، وجعله الأساس الذي يقوم عليه فكره، إذ رأي أنه حتى يبلغ شيء ما – شخص ما، أو الروح – تحققه الذاتي، فمن الحتمي أن يخبَر المرور عبر اغترابه.

ينبغي للإنسان أن يصير الموضوع الذي هو بصدد صنعه، وأن يفقد ذاته في هذا الموضوع، ومقابل هذا الثمن بالتحديد سيكون قادرًا على أن يجد ذاته من جديد، أن يقوم في حقيقته. وهكذا، نجد ها هنا معنًى للاغتراب لا يحمل دلالة سلبية بالكامل، وإنما على النقيض يتجلى بوصفه معنى يمكن أن نسمّيه “ديالكتيكيًا”، أي: لا بدّ من أن يضيع المرء ذاته حتى يتمكن من إيجادها، وأن يهجر نفسه في سبيل خلاصها.

.إنها التيمة القديمة لإنجيل يوحنا: “من يستنكف فقد حياته في هذا العالم، لن تخلص روحه في العالم الآخر”، يكون الاغترابُ – في هذه المرّة – اغترابًا معروفًا بصلاحه، بل محمودًا، وذا أهمية كبرى في نهاية المطاف لمجمل الفكر الغربي؛ ذلك أنّ الفكر الغربي كلَّه قد بُني – بطريقة ما – على المبدأ القائل إننا يجب أن نموت اليوم حتى نُبعث لاحقًا، وأن الغدوات ستكون هي من تترنم فرحًا به، حتى لو أبكته الأيام الحاضرة، يبقى هذا المعنى مشكوكًا فيه بعض الشيء، وهو أقلّ ما يمكن أن نصفه به في هذا الموضع (ولست هنا لكي أوجّه إليه النقد، بل فقط لكي أعيد إلى هذه الفكرة حيويّتها).

ما أردتُ الإشارة إليه من ناحيةٍ أخرى – هو أنّ فكرة الاغتراب تقوم على مبدأ مفاده أنّ ثَمّة امتلاكًا للذات، أن ذاتًا تمثِّل ملكية ذاتها، وأنّ الأنا – السيد على الذات، وأنّه حينما يغترب، يفقد تلك السيادة. وبالتالي، يُضمر بدايةً أن ثمة هويةً (أصلية)، تُعقَل في كوني أنا أنا، وأنني متى اغتربتُ، انقطعت عن أن أكون أناي، أو على الأقل تصدّعتُ في كينونتي عن الكون على نحو كامل.

غير أنّ هذا التصوّر – أن يكون المرء سيدًا على ذاته، قائمًا في ملكية ذاته، وتتقوم ذاته بحيازته إياها – هو في حقيقته تصوّر غريب، بل يكوّن ما أطلِق عليه وهم (فكرة) إيديولوجيّ؛ إذ يبرهن كل شيء على أننا لم نكن يومًا سادة أنفسنا، فما أن يُنتزع الطفل من رحم أمه، حتّى يدفع ما نطلق عليه صرخته الأولى إلى الوجود — تلك الصرخة الغريبة، ولكن ماذا تقول تلك الصرخة البدئية؟ تعلن لنا على لسان الطفل الآتي: “لم أعد بعد الآن في موضعي؛ ها أنا أجدني مقيمًا في التيه التام؛ لقد أُخرجتُ من مأمني، ولن أعود إلى موطني الأول.”

ومنذ أن يبدأ هذا الكائن الصغير حياته، تشرع اللغة – لغة الآخرين – في التكلّم حوله، وتتكلّم عنه، وتخاطبه، بينما لا يستطيع بعدُ أن يتكلم بدوره، إنه – من اللحظة الأولى – مغترب إزاء اللغة، مستلب كليًا؛ فكلّ ما سيُقال عنه، وكلّ ما سيُقال له – لذاته، وكلّ ما يُنسج لأجله أو ضدّه، يحفر أثره في كيانه دون أن يستطيع ردَّه أو حتى استعادة دلالته.

ستظل هذه الدلالة تنفلت منه، مترسّبة في ما سيُدعى – على عجلة – “لا وعيه”، بوصفها كتلةً من الأشياء التي لا يسيطر عليها، وبالتالي لا يمتلكها. تقطن هذه الكتلة من الأشياء فينا، يحتلنا هذا الشيء منذ البدء وحتى منتهى حياتنا، وبهذا المعنى نغترب عنه بذواتنا، أي أن تلك الكتلة تكوّننا ونَكُونها.

أيكون هذا الاغتراب جيّدًا؟ سيّئًا؟ بإمكانه الكون بغيضًا. في قدرته أن يجعلنا مجانين، مسلوبين إلى حد العَطَب.

“كيف نقول ذلك بالفرنسية؟ “مختل”؟ أما الإنجليز فيقولون cracked أي “متصدع”.

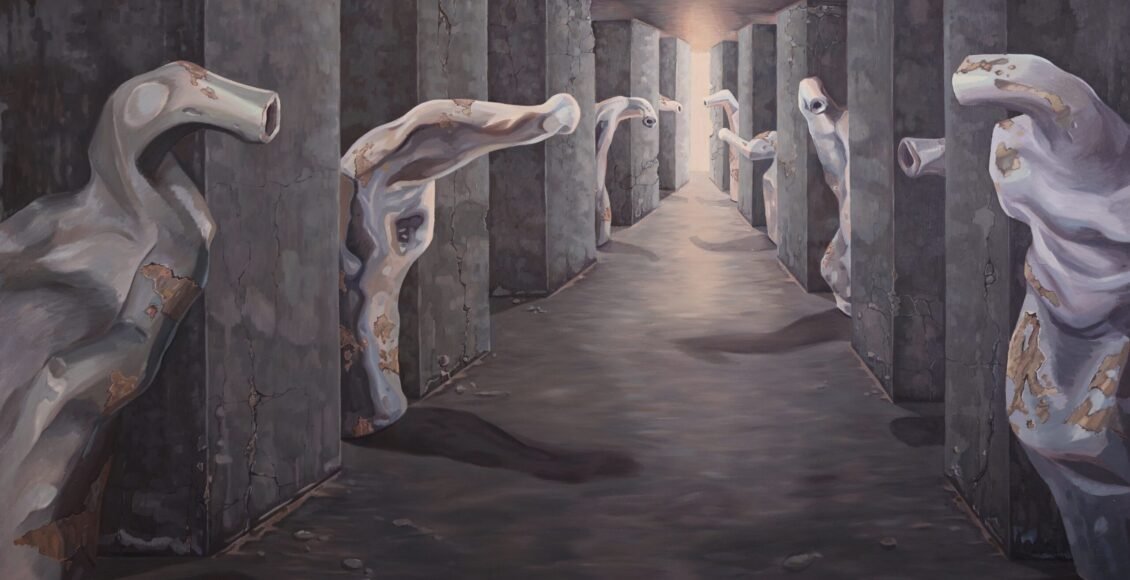

لكنّه يمكن أيضًا أن يجعلنا مُتَقدين بالعاطفة، فقد يشرع المرء مثلًا في الكتابة أو الرسم أو صناعة السينما، فقط محاولةً لقول ذلك “الشيء” الذي يقطننا منذ البداية ويُغرِّبنا، على أمل أن نُسقِط عنا وزره – مع العلم التامّ باستحالة الوصول إلى هذا الحدث على الإطلاق؛ فذلك الشيء يعرف عنّا أكثر مما نعرف عن أنفسنا.

ويمكن أن يُقال الشيء نفسه عن اللغة ذاتها: إن اللغة أكثر حكمةً منّا، وأحدّ علمًا منّا، آتيةً مما هو الأشد نأيًا عنّا، لقد كانت هنالك منذ آلاف السنين، وستحيا حتى آلافٌ أخرى من السنين، فهي إذًا محمَّلة بماضٍ ومستقبل مهولين.

تتبدى الألفاظ بوصفها مثقلة بمعان نجهل معظمها، ونزعم استعمالنا للغة، أو نُخضعها لما يُسمّى اليوم “تواصلاً”، وهو – في نظري – محضُ دعابةٍ فارغة. إنه لمن البيّن أننا لا نتواصل؛ فالكلمات هي التي تتكلم، أما العبارات فتكوَّن ذاتها ، وهي تقول دومًا غير ما نقول، فتُفضي بالتالي إلى دلالات زائفة، وسوءِ فهمٍ، وتأويلاتٍ مغلوطة، وهذا حسنٌ على هذا النحو، لأن ذلك يعني أن ثمّة عملاً ينبغي إنجازه مع اللغة، تحديدًا لأنها أثرى منّا، ولأنها تستعصي على الانقياد، ولأنها لا تُقدَّم نفسها بما هي شيء لطيف ومقبول.

ولا أقول هنا إننا مُغتربون، وإنما مرهونون، وبناءً عليه تتبلور فكرةٌ عن الاغتراب إزاء شيءٍ تكويني وأوّلي بمكانٍ كاللغة ذاتها، اغترابٍ لا يُعدّ في حقيقته اغترابًا سيئًا، بل بالأحرى مغرَق نتجذّر فياه؛ إذ يجعلنا نسعى إلى أن نكون، لا ما نحن عليه فحسب، وإنما أن نكون آخرين عمّا نكونه – لأن الفقر الحقيقيّ وحده يكمن في ألا يكون المرءُ سوى ذاته .

لقد أفادنا فرويد كثيرًا، وبالأخص في جعله إيانا ندرك أن في كلٍّ منّا وجهًا من الجنون – ولنقلها صراحة: وجهًا من الجنون بالمعنى الدقيق – وهو ما ينشأ تحديدًا عن تلك الطفولة التي كنّا فيها مُغتربين عن اللغة وعن تملّك وسائلنا، فذلك اللاواعي – الذي لا يفعل كما ينبغي أن يُفعل، ولا يقول ما ينبغي أن يُقال، والذي يعبّر عن نفسه على نحوٍ مظلم وملتبس – إنما هو صورةٌ من الاغتراب الكامن فينا. وهذا الاغتراب -بشكل ما – غير قابل للمجاوزة؛ إذ إنه جزءٌ من كينونتنا عينها. أي أن هذا “الآخر” يسكننا، وليس متخارجًا عنّا. قد يكون خيّرًا، وقد يكون شريرًا – وهذه مسألة أخرى لا يرغب أحد في الخوض فيها. يعسر إحكام القبضة عليه – إن لم يكن مستحيلًا – لكنه على أي حال يدشن صلة قرابتنا بالمغتربين (أولئك المختلّين). فهو لا يجعل من هؤلاء “المغتربين المشقوقين” الآخر الخالص والبسيط كما لو كانوا أجناس مغايرة عنا، بل يجعلنا قادرين على النفاذ إلى الجنون الذي هم ضحاياه، لأننا نحن أنفسنا نحمل فينا هذا الجنون، فالشذوذ ليس أمرًا مقتصرًا على ذلك الآخر الشرير وحده.

ومن ثم أودّ أن أقول كلمة أخيرة، نظرًا لعدم إمكاننا أن نتفادى الحديث عن ذلك، وهو ما يتعلّق بالمحرقة. ففي هذه الحالة، لا تكون المسألة مسألة اغتراب، وهو ما يجب أن نبيّنه تمامًا، فليست المحرقة اغترابًا للإنسان عبر توسط القوات الألمانية الخاصة ال “إس إس”؛ إنها أمر مختلف كليًا. ليست إخضاعًا للآخر -إطلاقًا، بل هي إفناءٌ للمنفتح داخلنا على الغير، إنها تضاؤل وتلاشي ذلك الجزء المنفتح والمتاح للآخرين فينا، هي اختزالُ الذات إلى أدنى حدٍّ ممكن منها وأشدهم بؤسًا، أي إلى الهَم الوحيد، الانهمام الدنيء والمنحط بالبقاء الحيويّ المجرّد.

ذلك هو معنى المحرقة، ولا ينبغي بالتالي الخلط بين تلك الكارثة وبين مأساة الاغتراب مهما بلغت فداحتها.

هوامش [1] Alienus [2] مشتقة من alius أي الآخر

إعلان