كيف يصبح المسرح نموذجًا لعلاقة جيدة مع الآخر؟

لإعادة الاعتبار للغنى غير المحدود للفنون، نقرأ عادةً عباراتٍ من قبيل: المعالجة بالفلسفة، التداوي بالشعر، الاستشفاء بالموسيقى. لكننا قد لانسمع كثيرًا عن الفوائد الفكرية أو النفسية أو الاجتماعية للمسرح.

لكن هل يعني هذا أن المسرح عاجز عن تقديم خدمة اجتماعية أو نفسية، على غرار الفلسفة والشعر؟ أي تقديم شيء خارج ذاته كفن؟ بالتأكيد لا، وواحدة من إسهاماته التي نود إبرازها هنا تتمثل بتنظيرات الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في المسرح والتي نصيغها بجملة الأسئلة التالية: كيف يمكن للمسرح أن يقدم لنا صورة ممكنة للعلاقة بين البشر؟ كيف يصبح القالب المسرحي (المتمثّل بصالة عرض وخشبة مسرح) أنموذجًا للاقتداء لخلق علاقة مثالية مع الآخرين على أرض الواقع؟

قبل أن نبدأ علينا التنويه لأمرين: أولًا أن التنظيرات التي يقدمها سارتر للمسرح ليست تقنيات إبداعية فحسب، بل هي مفاهيم فلسفية، ومن هذا المنظور الفلسفي تصبح مهمة كشف الجانب الاجتماعي في التقنيات المسرحية أمرًا ممكنًا. ثانيًا، في كل مايرد في متن مقالنا عن الأنا والآخر في المسرح فإن المقصود به هو العلاقة بين المشاهد والممثل، فإن توصلنا لعرض شكل من العلاقة الممكنة بين المشاهد والممثل فإننا سنطبق الأمر ذاته على العلاقة بين الأنا والآخر في الحياة عامة.

إن السمة الأساسية للعلاقات بين الأفراد في فلسفة سارتر الأولى هي أنها قائمة على الصراع، بل إن سارتر يذهب للقول أن مجرد ظهور الآخر يجر الصراع إلى عالمي من حيث أن نظرة الآخر تسلبني وتجعلني موضوعًا، بينما يبقى هو ذاتًا، -وكذا تفعل نظرتي به، فالنظرة تبادلية-. ما يخلق الصراع ليس نوعًا من العداء بين الأنا والآخر، بل هو نتيجة تابعة لأنطولوجيا الإنسان وهو أول إشارة تحدث بيني وبين الآخر لأننا كحريتين ننتمي لذات الطينة ونتصارع في ذات الميدان ولذات الأهداف.

هذا التصور عن العلاقات هو تصور خاص بفلسفة سارتر الأولى عن العلاقات والتي كانت متأثرة بظاهراتية هايدجر وهوسرل، لكن في المرحلة الثانية، أي مرحلة “نقد العقل الجدلي” حيث كان تأثر سارتر بالماركسية ومن ثم الماوية فإن الصراع تلوّن بألوان أخرى منها الصراع على المادة والندرة والصراع الطبقي.

وبالعود إلى إسهامات المسرح في حقل تقديم علاقة ممكنة وغير صراعية مع الآخر، نستحضر المثال التالي:

تخيل أنك جالس في صالة مسرح، أمامك أبطالٌ يلعبون حكاية ما، إذا تمكنت من إيجاد نفسك داخل شخصية ما، أو تماثلت معها حد التطابق أو شاركتها وجدانيًا، فإنك والحالة هذه لن تتمكن من الحكم عليها أو توجيه نظرة نقدية لها، ذلك أن تلك الشخصية تصبح أنت. لكن لو أنك نظرت وتابعت الحكاية دون أن تتطابق وجدانيًا مع أيٍ من أبطال الحكاية، عندها فقط تستطيع القول أنك ترى أحدًا ليس بالضبط هو أنت وأن هذه الرؤية تحمل معها نقدك وتأملك وتحليلك للموقف المُمَثّل أمامك.

إعلان

في إحدى نصوصه بعنوان “الأسلوب الدرامي” يتحدث سارتر عن مطلب تقني مهم في الفن المسرحي وهو مفهوم المسافة أو الانفصال (Distanciation) وهو في الأصل مصطلح نقدي يعود للمخرج والمنظّر المسرحي الشهير برتولد بريخت الذي حرر الفن المسرحي من القيود الأرسطية العتيدة التي حكمت المسرح الأوربي لقرون.

مفهوم الانفصال هذا، وهو نقيض التماثل، يتمحور حول العلاقة التي تنشأ عن بُعد بين الممثل والمشاهد، أي بين الخشبة والصالة في المسرح. هذه المسافة الفاصلة هي مسافة نقدية بالضرورة لأنها ترفض التطابق ووهم المحاكاة بحيث أنها تُبقي المشاهد والممثل إثنين ولا تدمجهما بوعيٍ واحد كما يحصل في حاله تماهي المشاهد مع الممثل على الخشبة.

من هذا المفهوم الجمالي البريشتي يستمد سارتر عدة مميزات، فمن خلال مقارنة بين المسرح والفن السينمائي أو السردي يرى سارتر أن الفن الروائي التقليدي يتميز في بنائه بوجود تآمر بين البطل والقارئ، إنه تآمر يجعل كل شيء فرديًا ومخصصًا في عيون القارئ وينتج بالتالي مطابقة وتماثل تامّين بين نظرة البطل وبين نظرة القارئ. وبمعنى آخر يغيب الآخر في الأنا. يقول سارتر:

“في الرواية التقليدية، اختار بطلًا، بالأحرى يتم اختيار بطل، فهو الورقة الإجبارية، وأنا أتقمصه بمقدار ما، إذ أني أرى من خلال عينيه، ويصبح وعيه وعيي […] إلى حد أنني حين أقرأ لا أعرف بأي مقدار أنا نفسي أو لست نفسي.”

في السينما أتقمص شخصية أيضًا وهذا التقمص يحدث من خلال عين الكاميرا، فكل ما أراه يكون موجهًا لي عن طريق عين الكاميرا، فأرى الأشياء كما يراها شخص ما وهذا الشخص ليس أنا، وعلى اعتبار أن هذه العين تصبح في بعض الأفلام عين البطل نفسه فإني كمشاهد أتقمص البطل نفسه سواء أكان البطل سيئًا أو جيدًا فإني أصبح واحدًا معه لأني في النهاية أرى العالم وأكتشفه من خلال عينيه لا من خلال عيني أنا. بمعنى آخر تكون نظرتنا في السينما نظرة موجَّهة حسب رأي سارتر.

على عكس الفن الروائي والمسرحي، يمكن تفادي هذا النوع من التطابق بين الممثل والمشاهد على خشبة المسرح، فالمشاهد بسبب بُعدِه يمتلك حرية أن يرى مايحلو له أن يراه، فيرى بالتالي الأشياء كما لو أنها معطاةٌ من الواقع بلا أية توجيه. وبسبب اللاتطابق هذا، ينتج أن أية وحدة وجدانية لا تجمع بين المشاهد والممثل على الخشبة، تلك الوحدة التي تبتلع في حالة الرواية التقليدية والسينما القارئ تحت مسمى جمالي.

ما الذي نفهمه من هذه التقنية القائمة على التطابق أو على حفظ المسافة؟

إن الفائدة الأكثر أهمية التي يمكن أن أجنيها من العلاقة هذه هي أن الآخر على المسرح يصبح بالنسبة لي الآخر حقًا، فحين لا أتقمصه أصبح “الآخر” بالنسبة له كما أنه يصبح هو “الآخر” بالنسبة لي. اللاتطابق هذا بين الشخصية التخيلية والمتلقي يقدم لنا صورة أولى عن العلاقة بين الأنا والآخر في الحياة العامة، فأن أكون أنا “أنا” دون أي تجرني علاقتي مع الآخر للتطابق معه، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين علاقتي به. أي بتطبيق هذه الخاصية في العلاقات سنجد أن خلق مسافة بين الأنا والآخر دون أية دعاوي تماهي هي إحدى الإجراءات الضامنة لعلاقة ممكنة مع الآخر.

ما يُعاب على التماهي أو التطابق بين الأنا والآخر هو أنها تحول العلاقة بين إنسان-إنسان إلى علاقة بين إنسان-شيء، أوأنها تخلق اتحادًا سرعان مايتحول لوحدة بائسة. يقول غوتز بطل مسرحية “الشيطان والإله الطيب“:

“أنا هو أنتِ، سويًا سنكون وحيدين”

من هذه الفكرة الأساسية في جماليات المسرح يمكننا أن نرى أن الفن المسرحي يسهم بفعالية في إعطاء نموذج عن ضرورة التغيير في بنية العلاقات. ولكن ليس الانفصال أو الاستقلال وحده من يعطيني فكرة عن علاقة سليمة مع الآخر هناك أيضًا بعض المعايير الفنية المسرحية التي تؤدي تطبيقاتها إلى خلق عالم جديد من العلاقات، وهذا العالم يتحقق من خلال ثلاث نقط أساسية هي:

– التخلص من الوحدة في صالة المسرح وذلك بخلق “وهم الجماعة”

– تشكيل علاقة جيدة من خلال التخلص من النظرات السالبة وقوتها المدمرة.

– خلق نموذج متوازن للعلاقة مع الآخر.

وهم الجماعة:

إن اهتداء سارتر إلى المسرح هو اهتداءٌ للجماعة. الفن المسرحي من حيث تقنياته وخصائصه هو نوع من تشكيل الجماعة”المنصهرة”، تلك التي تحدّث عنها سارتر في كتابه الفلسفي “نقد العقل الجدلي“(1960), وتعني الجماعات التي يتناغم فيها الأفراد بين بعضهم البعض وتُمحى فردانيتهم بتطلعهم مجتمعين لهدف واحد يخصهم جميعًا. في كتابه “ما هو الأدب” يكتب سارتر:

“ليس على القراءة أن تكون مشاركة صوفية ملغّزة ولا أن تكون عملية استمناء، بل يجب أن تكون صحبة”.

فبينما تحدث قراءة الرواية في وحدة تامة. فإن المسرح على العكس يستوجب قراءة جماعية.

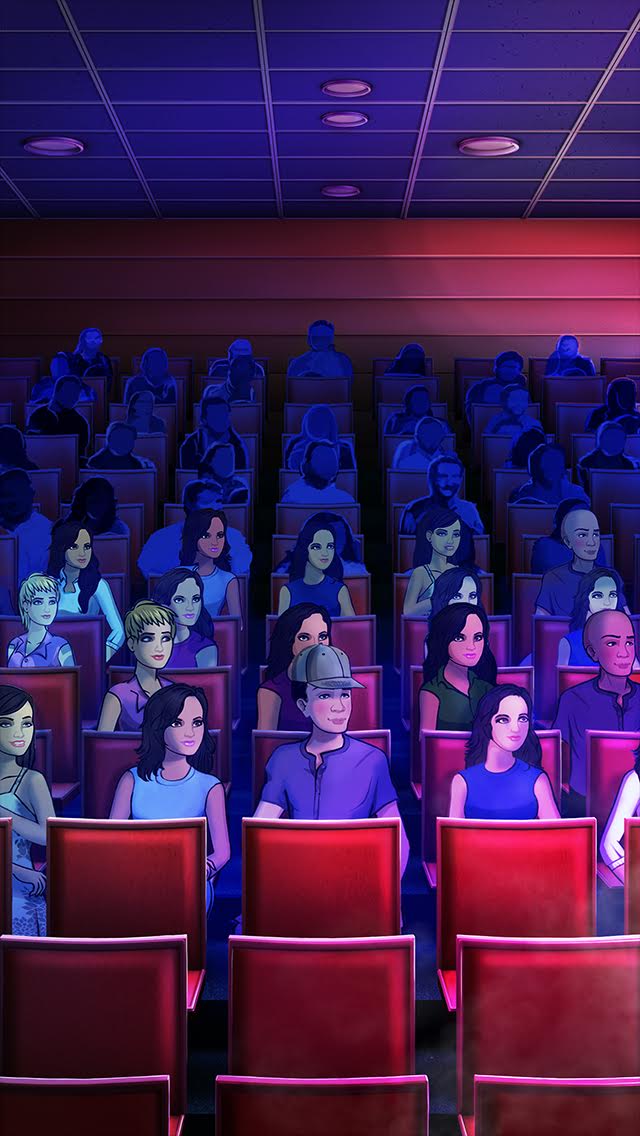

حيث أن تجمُّع المشاهدين في صالة، يخلق في حد ذاته وهمًا قويًا بالجماعة ينتصر فيه على العزلة التي تميز القراءة الفردية للرواية على سبيل المثال. حتى أن التواجد مع الآخرين في صالة العرض يتحول إلى نوع من التعايش الذي لا يتحقق في فنون أخرى. وهذا التجمع الفعال يحوّل المشاهدين إلى مجموعة “نحن” كتلك التي يناقشها سارتر مطولًا في كتابه “الوجود والعدم” (1943) في القسم المعنون ﺑ ” الوجود-مع والنحن” (« L’« Être-avec » (Mitsein) et le « Nous » )

إن ميزة “وهم الجماعة” التي تميز الفن المسرحي نابعة من صميم وطبيعة هذا الفن ذاته، ففي كتابه “تشريح الدراما” يقول مارتن إسلن أن واحدة من أكثر مميزات المسرح جاذبيةً وغموضًا هي نوع من رد الفعل الجمعي و الإجماعي الذي ينمو بين المشاهدين والممثلين، فيقول:

“كل من مثّل على المسرح سوف يؤكد أن ردة الفعل الجمعي للمسرحيه حقيقي بشكل ملموس، ولا يعود المشاهدون، من نواحي معينه، مجرد مجموعة من الأفراد المنعزلين، بل يصبحون وعيًا جمعيًا. وليس هناك ما هو غامض في هذا القول. فبعد كل شيء، إذا كانوا يركزون على الحدث نفسه الماثل أمام عيونهم، فإن كل هؤلاء الناس، المتطابقين مع الحدث والشخوص الواقفين على خشبة المسرح، يتجاوبون أيضًا وحتمًا واحدهم مع الآخر: يمكن القول أنهم جميعًا يحملون نفس الفكرة في عقولهم (وهي الفكرة التي يعبَّر عنها على خشبة المسرح) ويعانون ما يشبه المشاعر نفسها. إنهم جميعًا يصابون بالرعب حين ينهض دراكولا فجأة من كفنه، وكلهم يشمئز حين تقتل جين الكناري في مسرحية ستريندبرغ “الآنسه جوليا” وكلهم يستمتع حين يطلق الممثل الكوميدي طرفته.”

وعليه فالعلاقة بين المسرح وبين تجربة ال”نحن” تتمثل في أنه في كلتا الحالتين يعيش الأفراد تخيليًا حياة مشتركة ترتكن فيها أنواتهم إلى الهدوء والاختفاء مؤقتًا، حيث بالنسبة للممثلين كما بالنسبة للمشاهدين تختفي الذاتية بين الذاتيات الأخرى لتترك مكانها لحسٍ جماعيٍ مشترك يغمر الجميع دون تمييز.

“فيكفي، كما يقول دنيهولييه، أن يدخل غريبٌ وحيد إلى المسرح حتى يفقد فرادنيته ويتحول من ناحيته إلى مشارك-مشاهد. في المسرح حيث لا أحد وحيد، كل الناس يجدون لأنفسهم مكانهم بين الآخرين”

باختيار المسرح كصيغة للتجمع والمشاركة فإن سارتر يكون قد فكر بتجديدٍ لأشكال الكتابة والتلقي، وبالأحرى يكون قد فكر بشكل جماعي لتلقي الفن. إذ أن السؤال بالنسبة له: إذا كنا نكتب للطبقة الشعبية، كيف يمكننا الاكتفاء بالرواية التي من اهم خصائصها الانعزال (الرواية هي شكل مغلق من أشكال الحماس للفردي والضيق و هي تفرّق بدل أن تجمع وتفصل القارئ عن محيطه)؟ وبمعنى آخر، فإن المهم بالنسبة لسارتر هو إيجاد الطريقة المثلى لإنشاء تجمع قُرّاء قادر على تلقي الرسالة الأدبية بطريقة جماعية لا فردية وهذا ما يتحقق من خلال المسرح وحده حيث أنه يقدم مساحة للتجمع والانفتاح ويستند على مظهر التجمع والعلاقات الاجتماعية المفتوحة حتى وإن كانت افتراضية.

– إطفاء النظرة السالبة:

إن الهدف الثاني الذي يحققه المسرح هو التخلص من النظرات السالبة. نعرف أنه في فلسفة سارتر الأولى تُعتبر نظرة الآخر سالبة وخالقة للصراع إذ أن المنفذ الذي من خلاله يجتاحني الآخر أو أجتاحه هو “النظرة”. فإن أمكننا أن نجد في المسرح وسيلة لإطفاء النظرة سيمكننا بالتالي إنهاء الصراع.

إن الرواية لا تسمح بتعطيل نظرة الآخر لأنها تنفي الآخر مقدمًا، أما المسرح فهو على العكس منها المكان الأمثل لتحقيق إطفاء النظرة دون إقصاء الآخر، وذلك لأن ثنائية الناظر/المنظور غير موجودة في المسرح. في المسرح لا يتبادل الممثلون والمشاهدون عادة نظرات حقيقية بين بعضهم البعض. فالمشاهد حين ينظر للممثل فإنه ينظر بالأحرى للدور الذي يجسده الممثل، لا لشخصه الحقيقي، أي ينظر لهاملت لا للممثل الذي قام بدوره. هذا التملّص من النظرات السالبة يتحقق بفضل المسافة أو الانفصال أيضًا. ففي المسرح لا ننظر لبعضنا البعض وإن نظرنا فإننا لا نفعلها كآخرين حقيقيين، بخصوص نظرة للممثل للمشاهد، يقول سارتر:

“في المسرح، الآخر لا يراني، وإن رآني بالصدفة، فإن الممثل في هذه الحالة هو من يراني وليس الدور الذي هو في الأصل المادة الفنية المقدمة. أي أن هاملت يختفي في هذه الحالة ومن يراني هو الممثل الذي يجسد دور هاملت.”

من ناحية أخرى فإن النظر لا يُمحى فحسب بين الممثل والمشاهد بل كذلك بين المشاهدين أنفسهم، ففي صالة العرض تختفي النظرات لأن العرض المسرحي يُقدم وسط العتمة مما يمنع المشاهدين من أن ينظر أحدهم للآخر. وهكذا فبتوقف النظرات بين المشاهدين يحصل كل فرد على سلامه كأنه الوحيد في المسرح رغم أنه ليس وحيدًا عمليًا. إن إبطال النظرة يتحقق بإلغاء ثنائية الناظر والمنظور ليغدو كل واحد مع الآخرين دون أن يكون معهم في الحقيقة. وهذا الشكل من العلاقة حيث أكون مع الآخرين ولا أكون معهم في ذات الوقت يمثل الشكل المثالي لعلاقة بلا صراع. يقول هولييه

“بدل أن نتقاتل من منّا ينظر للآخر، من منا الناظر ومَن المنظور فإننا ننظر معًا للشيء ذاته. الناظر هو شخص وحيد، المشاهد لعرض مسرحي هو شريك في المكان وليس وحيدًا.”

مايعني أن كل نظرة تصبح ذاتية، فلا ذات هنا تجعل الآخر موضوعًا لها، وبالتالي يختفي كل نوع من أنواع الصراع. في وسط هذا التجمع غير المسلح بالنظرات، يكون كل مشاهد هو الوحيد الذي يرى، فهو يحيا في الواقع بين الآخرين ولكنه يتعامل هنا مع عالم متخيل، عالم الفن الأدبي المتخيل.

ما يحققه المسرح أيضًا هنا هو أن مفهوم الانفصال بين عالمَي الخشبة والصالة يخلق عالمين منفصلين أحدهما عن الآخر، في هذين العالمين المنفصلين لا يمكن لأية نظرة من أحد العوالم أن تُقلق العالم الآخر كما تفعل النظرة في حياتنا العامة، ولا يمكن لأية نظرة من قبل الممثلين أن تهزأ وتزعزع الانسجام الذي ينسدل على المشاهدين، وهذا يناقض النظرة العامة للشخص الثالث التي توتر عامة كل علاقة بين اثنين.

– الشكل الأمثل للآخر:

بقي لنا أخيرًا أن نقول أن المسرح يعطي من خلال التقنيات التي تحدثنا عنها إمكانية لعلاقة جيدة من خلال تقديمه شكلًا أمثل “للآخر”. في الرواية كما في الحياة، الآخر هو الآخر، إنه حرية من ذات المادة التي أتشكل أنا نفسي منها، في المسرح على عكس الواقع لايكون الآخر هو الآخر بالضبط، إنه آخر منزوع السلاح، منزوع النظرة السالبة، ممنوع من قوته في جعلي موضوعًا. وبالمختصر فالآخر مشكّل على “هواي”، كما أني أنا أيضًا مُشكل على “هواه” : فمن “أراه على خشبة المسرح ليس تمامًا الآخر بالنسبة لي” على حسب قول سارتر.

الآخر وأنا، نحن الاثنان متفرقان ولكننا معًا في نفس الوقت، نحن نتشارك ذات الحياة دون أن نتحمل عبء التبادل. وبما أن المسرح يسمح بنفي الدواخل ويحل في ذات الوقت مشاكل النظرة، على الأقل مؤقتًا، فإنه لا يوجد إذًا مكانٌ للصراع فيه. بل إن الباب مفتوح في المسرح على مصراعيه أمام تواصل ومشاركة مفتوحة.

إن المسرح يقدم لنا إذا شكلًا من العلاقة الجدلية يكون فيها الانغلاق والانفتاح نسبيًا إنها علاقة تستند إلى الاستقلال والانفصال الأولي بين اثنين، فكل واحد منا هو ذاته ويمتلك الحرية الكاملة للتعامل مع الآخر كآخر. الاستقلالية التي يحققها المسرح بين طرفي علاقة هي ركيزة أساسية للتواصل. وبما أن التواصل يقتضي الاختلاف وأننا نتواصل مع من هم منفصلين عنا، لا مع المندمجين بنا أو المتماهين معنا، فإن أرض المسرح تكون الأرض الملائمة لهذا النوع المتوازن من العلاقات.

وأخيراً، من خلال ماتقدم، فإننا نرى أن اهتداء سارتر إلى المسرح هو اهتداء للآخر. فمن خلال المسرح يمكن إعطاء نموذج لعلاقة متوازنة مع الآخر، ومن ناحية أخرى تقود التحليلات الخاصة بالعلاقات إلى إعادة الاعتبار للآخر وللغيرية كضرورة لوجودي.

المصادر [1]نُشرهذا المقال في كتاب جان بول سارتر الجامع لمقالاته عن الفن المسرحي بعنوان: مسرح المواقف, جمع وتقديم: ميشيل كونتا وميشيل ريبالكا. Jean-Paul Sartre, Théâtre de situations, textes rassemblés, établis, présentés et annotés par Michel Contat et Michel Rybalka, Paris, Gallimard, 1992.(كل الإقتباسات الواردة عن كتاب مسرح المواقف بترجمتي). [1]المصدر السابق. [1]المصدر السابق [1]Jean-Paul Sartre, Diable et le bon dieu, Paris, Gallimard, 1951. (الاقتباسات من ترجمتي ) [1]سارتر, ماهو الأدب, 1948, ترجمها للعربية الدكتور محمد غنيمي هلال, 1952. [1]Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1943. [1]مارتن إسلن, تشريح الدراما, ترجمة أسامة منزلجي, 1987. [1]Denis Hollier, Politique de la prose : Jean-Paul Sartre et l’an quarante, Paris, Gallimard, 1982. (إقتباسات الكتاب من ترجمتي). [1]سارتر, مسرح المواقف. [1]Denis Hollier, Politique de la prose : Jean-Paul Sartre et l’an quarante. [1]سارتر, مسرح المواقف.

إعلان