فردوسيات “دمناتية”

في حضرة ظاهرة فنية متفرّدة يقودها الفنان عبد الحي الدمناتي..

ليس من واردٍ القول هنا، ونحن نعي ذلك جيدًا، الحديث عن الجدوى أم لا من الكلام عن إستيتيكا عملية الإبداع التشكيلي بصيغته “الحداثيّة” -وقد بلغ الأخير من العتاقة ما بلغ- الآيل حتمًا إلى الأُفول ولو بعدَ حين… في الوقت الذي تفتح فيه الفنون المعاصرة، بكل روافدِها المفاهيميّة، آفاقًا شاسعةً ومشاريعَ ابتكاريّة لا نهاية لها، أمام تطلعات واستشرافات إنسانِ العالم الافتراضيّ و”الذكاءات” الرقميّة. في مجال الإبداع والفن، وجمالياته التي لم تختبرها من قبل لا الفلسفات ولا سوسيولوجيّة الفن وأدبيّاته… لكنّنا، من حسن الأقدار، نحن هنا في حضرة “ظاهرة فنيّة” متفرّدة، يقودها الفنان عبد الحي الدمناتي. قمينة بالاستكشاف والمعاينة. إذ نعتبر المَتن التشكيلي المغربي في حاجة إليها، لاستكمال إرث المنمنمات، بعدما رحل أقطابها، وقد كانوا قلّة قليلة. عِلمًا أنه إرثٌ فنيٌّ وثقافي ومعرفيٌّ أصيل، قد يتبدد ويختفي أثره لولا مثل هذه التجارب الفردية التي نحن بصدد القول فيها… ولن نبالغ إذا ما قلنا أن تجربة هذا الفنان، المتواضع في سمته، تستحق أكثر من دراسة موسّعة وليس فقط مقالة متواضعة لا تتلمس سوى أطراف الحواف والهوامش.

بنظرة عابرة، لابدَّ من أن يتبدى للرائي أنّ الفنَّ التشكيلي العربي، طالما يسير في عمومه موازيًا للفن الغربي؛ وبكثير من التماهي، يقتفي أثره وحركاته ليغدو فنًّا يحتم وجوده ويستمده من فنون الآخر، لينطبع نهاية، بأسلوبه وتقنياته حد التطابق أحيانًا كثيرة. ولن نجد، والحال كذلك، مهما سعينا، سوى تباينًا طفيفًا بينهما على مستوى المواضيع ومعالمها، بينما يبقى النفَس والجوهر غربي الهوية والأصل. تلك محصلة تثاقف غير متكافئ… هكذا، بعيدًا ومتناءٍ عن هذا السياق الفنيّ العام [بكل مجرياته الفنية، بما في ذلك الفن الحديث (بجميع تلويناته وتقاطعاته المختلفة: التجريدية، التشخيصية المستجدة… إلخ) إضافةً إلى الفنّ المعاصر] سنجد أنّ الفنان عبد الحي الدمناتي وأمثاله قلّة قليلة، بخلاف ذلك، قد حسم اختياره إزاءَ وجهتِهِ في التشكيل، منذ خطوته الأولى في ممارسة الإبداع التي تناهز ثلاثة عقود؛ فتعهد بطرق باب الماضي والتراث بقوة، دونما هوادة.

وقد صدّ أسباب القنوط والفتور التي قد ترنو إليها النفس أو تكون ضحية لهما، وعزم أن يعيد فعل الطرق ذاك، بما يلزم من وقت، حتى ينبلج الصبح، وتشرق الأنوار ويتوهج الأفق في حلّةٍ جديدة. وليس ذلك سوى تشوقًا وتوقًا للمسك بما يكتنزه ذاك الماضي العريق من إرثٍ جماليٍّ وإبداعيٍّ أصيل. وبالأحرى، الاقتباس من وهج شموسه الخصيبة السخيّة الحيّة… يا لها من مهمّة صعبة تنطوي على مشاقٍ متصدّية؛ أن تجدِّفَ عكس التيار، وتتوحد في قبلتك غريبًا، صوبَ كنوز الشرق وسحره، وتخرج عن السرب. همّ مُضنٍ وشغلٌ إشكالي، إذ يشترط أساسًا صبرًا كصبر العنكبوت في انتظارها، وعزم النملة في كدحها ومكابدتها، ودهاءً كدهاءِ وعبقريّة الفصول الأربعة في الخلق والتجديد… أليست هي حقًا عمليةً مستبسلةً محفوفةً بمخاطر شتى؟ كونها عمليَّةً استنبات حثيثٍ للحياة من جوف الرماد والرفات، وإحياءً لجوهر كيان ووجود، وجود جديد متفرد ليس له نظير. مثلما تفعل تلك القطرة العجوز من الماء، رغم غورها كأزلٍ في الزمن، وامتدادها في القدم. فهي القطرة نفسها التي دأبت، منذ البدء، تمد جفاف البذرة بالحياة، وتهب النبض والنضارة. كانت وماتزال، معينًا للحياة ومعدنًا لديمومتها… فعلى نفس الشاكلة، وبذات القدر من العزيمة والأمل، كرَّس الفنان عبد الحي الدمناتي هو الآخر، وكشرط وجودي، مشروعه التشكيليّ، وفعل الإبداع والخلق لديه، لاستحداث الماضي، دون اجترار قديميته ولا تدوير تقاليده، بل تجديد ذاكرته واستيعاب ما فيها من ممكنات الاستكشاف والتوظيف… ولاقتفاء لغز الجمال المفقود الذي يبحث عنه؛ لم يكن من بُدٍّ لهذا الفنّان، سوى حشد بصيرته والمخيّلة، وأن يطوي الزمن، ويهاجر عائدًا أدراجه إلى أغوار طفولته المكنوزة بمدينة فاس، مسقط رأسه. ذات الروح الأندلسية العربية، قلب الفنون والأصالة المعماريّة، المدموغة بسيماء تراث مغربي ثريٍّ عريق… ومن حسن حظِّ هذا الفنان، أنَّه عصاميّ، ذاتي التكوين. مما أمكن نتاجه الفني من أن يتفلت من سلطة القواعد والضوابط والتقنيات التشكيلية الأكاديمية. وبأن يختبر تجربة فنيّة مختلفة، طليعيّة في تفردها، خارجة عن سياق المتداول والرائج في التشكيل المغربي الآني… علمًا أن ممارسة فن المنمنمات عند الفنانين المغاربة المعاصرين، تكاد تكون منعدمة، تشكل حدثًا استثنائيًّا. وليس من الإجحاف إن صرّحنا أن عدد من يشتغل عليها ينحصر بعدد الأصابع، دون اعتبار معيار الجودة الإبداعية للنتاج في هذا السياق، وبالتالي، فكلما علمنا ذلك، انجلى لنا بوضوح مدى أهمية مشروع الفنان وجِدَّتُه، ورهانات تجربته الفنية التحديثية، على مستوى الإبداع التشكيلي المغربي. في أبعاده المعرفية و”الإستيتيكية” والتاريخية…

مقتفيًا آثار شيوخه من أمثال: “يحيى بن محمود الواسطي”، “كمال الدين بهزاد”… وآخرين من بعدهم كمحمد راسم الجزائري، فضلًا عن الأقطاب المغاربة، بالخصوص: محمد القادري وعبد الكريم الوزاني… تولَّع الدمناتي بفن المنمنمات والتزويق الزخرفي “الأرابيسكي”. لكنّ متنه التشكيلي متمايز متفرد، حيث يتبلور ضمن سياق فني معاصر، يتوخى مقاربة ذاتية إزاء صياغة المنمنمة، جماليًا وتشكيليًا… وإذ تتجلى فرادته، أساسًا، كما سنرى لاحقًا، في حبكاته اللونية، وبنائية فضاءاته التشكيلية، فضلًا عن هويات شخوصه…

هذا العشق للتزويق الدقيق والوله الخاص برسم المنمنات، لن يبدوَا غريبين إذا ما علمنا أن عبد الحي الدمناتي، منذ نعومة صباه، تشرّب حِسًّا إبداعيًّا من أبيه “محمد الدمناتي”، أستاذه الأبوي الأول. حيث يعد هذا الأخير من أعلام الهندسة المعمارية التقليدية بالمغرب. وبالتالي، ترعرع “الدمناتي الطفل” بين ورشات بناء العمارة الفاسية وهي تتشكل لبنة لبنة. وعاين يوميًا كيف يتخلق الجمال على جدرانها وسقوفها وبلاطاتها وكيف ينضج متوهجًا بين أنامل الصناع والحرفيين مبدعي الفنون الزخرفية التقليدية… إنها لنعمة نادرة، أن يهبك القدر أبًا فنانًا مبدعًا، يمنحك فطريًّا، بصيرة الجمال، ويلقنك كيفية استجلائه من خلف الأشياء وثنايا ظلالها!… هكذا عرف الفنان في كنف أبيه أسرار الخيميائيات الحسابيّة، المشكلة لمنطلقات تصاميم وتراكيب البنيات التشكيلية الهندسية، التي تقوم عليها الفنون التقليدية، من زخرفة ومقربسات وزليج… إلخ، وتحصل الآليات المعرفية الأولى، لمهارات التزويق والتلوين… واستكشف، استئناسًا، الأبعاد والألغاز الدلالية التي تبلورت متونها الجمالية والأشكالية، معرفيّا وثقافيًّا، ضمن السيميائيات البصرية العربية الإسلامية…

إعلان

الفنان عبد الحي الدمناتي، يعي جيدًا أن الفن، كما يمتلك أنيابًا لصدّ الشوه والرداءة ومقاومة الفناء والعدم؛ يمتلك أيضًا من الجمال والسحر ما يمنح روحنا قوة الخلاص من بشاعة سطوة الأنا، ويبدد ضجرنا حين ييأس المستقبل فينا. الفن ساحر مشاغب ماهر، كفيل بانتشالنا من الغربة والوحدة، يجعل أنفسنا تواقة من جديد للوجود، شغوفة بصخب ووهج الحياة. الفن هبة من السماء. الوحيد الذي يستبقينا أطفالًا متفائلين؛ ننسى، نضحك، ونحب ونأمل… يطهرنا مثلما تفعل غيمة البراري حين تمطر، يستوقد فينا ملكة الخيال والحلم… وفوق هذا وذاك، الفن إصغاء وتدبر في الوجود. به يغور الفكر في ثنايا الممكنات خلف ما لا يرى، وما لا يسمع. الفن نبش عن السؤال، ومسبار لاستجلاء الحقيقة…

قدر الفنانين أن يمتلكوا من الحب والسحر ما يرممون به أقدار الآخرين ويهبون للإنسان قدرة الإبصار بعدما يعمى عن كل جميل ويغدو لا يرى سوى قبح في كل مكان. الفنان عبد الحي الدمناتي، لفرط تولعه بالفن، هو كذلك فنان مثل هؤلاء، ما كان لتكون لحياته أية متعة وجاذبية، لو لم يكرس فنه لما يقرب من الثلاثة عقود، لإحياء ذاكرة فاس، واستجلاء أصيليتها الجمالية والعمرانية، عبر منمنماته الوجدانية… هكذا يجعل الفنان الدمناتي المدينة تشرع الأبواب عن طقوسها ومفاتنها وخصوصياتها المتمنعة، أن تبوح بلغز “كل من يراها يعشقها ويتتيّم بها”. وأن تجلي أسرار الحياة المتوارية في أزقّتها ودورها. وحكايات نسائها وأطفالها ورجالها…

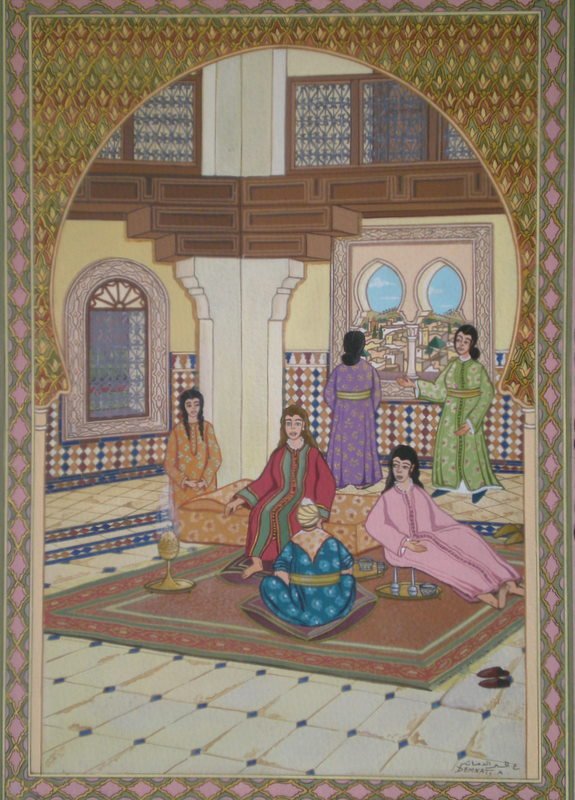

المشاهد الأحداثية التي تشكل منمنمات “عبد الحي الدمناتي” تبدو مثل “شرانق حُلمية” تطفو فوق سديم من الأحلام المسترسلة لطفل فاسي، غفا لعقود وما يزال، لا يقربه مفعول الزمن فلا يتأثر ولا يكبر… كل “شرنقة” بمثابة رؤيا نابضة صافية… من فرادة هذا الفنان أنه لا يرسم عدا أحلام يقظته، بل حريص ألا يضيف إليها سوى تجربته في الطفولة، ما رآه وما سمعه وما اشتمّه، لئلا تشوبها النشازات الأسطورية الأيقونية، تلك “الفانتاستيكيات” الملحمية الابتكارية، لذا تبدو نمنماته أمينة على أصالتها البكر، وواقعيتها الحية… تتنوع “رؤيوياته المنمنمة” بتنوع عوالم الحياة التراثية بمدينة فاس العتيقة، حيث تقبع متخترة تلك الذكريات البعيدة للفنان: أعراس النساء، حفلات راقصة، أعياد سعيدة، نزهات عائلية، تقطير الزهر والورد، مواسيم جني الزيتون والبرتقال، ختان مولود، زيارة أضرحة الصالحين، مقاهي شعبية، جلسات تسامر صيفية، جلسات الطرب الأندلسي، أسواق مع أزقتها الضاجة بالمتبضعين… إلى غير ذلك. الأفضية وساكنوها والأشياء تأتي متماثلة لنظائرها في الواقع. غير أنّ الفنان يرسم هيآتها وملامحها بطريقته الخاصة، وهو الفنان ذو التكوين العصامي… هذه سمة من جملة السمات التي يتمايز بها فن النمنمة عند هذا الفنان، مختلفة عمّا دأب عليه الحال، عمومًا، في التراث التأليفي للمنمنمات، عند أقطابها القدامى. (حيث تبدو معالم الصور لديهم مبتكرة خيالية، بعيدة عن الطبيعة، تنتئي عن التماثل ومحاكاة الواقع. رغم أن الإحالات التشبيهية الذهنية على الأشياء، تظل قائمة)… بالإضافة إلى هذه السمة، هنالك أيضًا المقاربة اللونية المتباينة، التي تتبلور ضمن مقام لوني، يختلف تمامًا على المقامات للمنمنمات التقليدية المتداولة. إذ على مستوى قرص الأطياف، تفقد فيه الألوان “الدمناتية” ذروة ضوئية طيفها، وتنحدر نحو درجات “التلوث التوهجي اللوني” أي الانطفاء بالرمادي. وبالتالي تغدو لونيتها فاقدة لصفائها الأصلي ووضاءتها… غير أن هذا المقام اللوني الخافت من أثرى المقامات جمالًا وأناقة، ينم عن “أرستقراطية بصرية”. يذكرنا، بصريًا، بيوم خريفي يتخلله ضباب طفيف، يضفي على معالم الأمكنة والأشياء مسحة فردوسيّة عجائبية، ساحرة حالمة. حيث الألوان تبدو شفيفة منبهمة، تكاد لا تبين. تتسم بجمالية شاعرية هامسة، تفيض بمشاعر الدعة والهدوء، تهدهد العاطفة وتشحذ الوجدان… إن هذه الحبكة اللونية بــ”الرماديات الملونة المتجانسة”، تكثف تلك المسحة الحُلمية التي تنطبع بها المشهديات… ولم يكن ليخفى هذا السر عن الفنان الدمناتي، إذ بمقتضاه يتنسك في محراب منمنماته، متوحدا منكفئًا يدقق الألوان والخطوط والأشكال، يتوسل قبس ملكوتها الإشراقي… ما من شك هناك، فذاك الاسترسال الزمني “اللامتناهي”، للفنان في العكوف على صياغة وبلورة عوالمه المنمنمة. إنما هو، بوجه من الوجوه، ليس سوى مسرب من مسارب مقاومة الغربة الفطرية في الذات والكيان البشري المشبع بالخوف من العدم، وترقب ذاك الحتف الحتمي.

تلك الرماديات الملونة، المشبعة بسرابية متكتمة تصبغ تصاوير عبد الحي الدمناتي بمدى تصوفي، وحتى أنها تسربلها بــ”قدسية بصرية” فتغدو اللقطات برازخ تمتزج فيها جدوى العين وجدوى البصيرة. أي تغدو ممراتٍ لتجاوز ما يرى صوب الجوهر والمعنى. في تلك اللقطات، تتبدى الشخوص والأشياء التي تؤثثها بلا ظلال ولا انعكاس مجردةً من الزمن. إنه زمن متجمد، منفلت اللحظات والتعرف، إذ ندرك جيدًا حضوره وهيمنته، غير أننا في الوقت ذاته وبالقدر الذي نعي ذاك الحضور الزمني، ندرك أنه وهمي أكثر منه حقيقيّ. إنه زمن هُلاميّ مفتوح على أبدية الماضي والحاضر والمستقبل… المشاهد يغيب فيها الضوء، ليحل مكانه النور. فيتنور الفضاء تلقائيًا من حيث لا مصدر. كأنما نور إشراقي ميتافيزيقيّ، ينبعث من الأشياء ذاتها، ثم يرتد إليها ثانية. فتنغمر به ثنايا وزوايا الأفضية والطبيعة، ويغزو الروح… إنها تلك القدرة الدفينة لدى الفنان على وهب عالمه الطفولي، نبض الحياة ووهجها من جديد، وإحالة الحلم والخيال حقيقة بصرية ماثلة…

في ذاكرة الفنان، ماتزال البيوت الفاسية ومرافقها المتنوعة ورياضها، على أصولها الهندسية التقليدية. خالصة لم تمسسها نزعة “التغريب المعماري”. هكذا، تحتفظ في حرص على سحر أندلسيتها المشرقية الإسلامية. حيث تنتصب الأقواس والسواري، تحت قباب شاهقة، كأنها سماء متوهجة تزركشها النقوش والتزاويق، وتوشحها التواريق الزاهية الألوان. نوافيرها وبلاطاتها مرصوصة بفسيفساء دقيقة الإبداع، وزليج فيروزي يلمع مثلما تلمع عيون جواري حكايات شهرزاد… كل هذا من شأنه أن يذكي من واقعية وآنية الحدث. لتصبح المشاهد متعة حقيقية للتجوال في خبايا ذاكرة مدينة فاس واستكشاف مناطق حميمياتها خلف الأسوار، وفي الغرف والأسطح، والتملي بالرقصات المسائية الصيفية في الأفنية المشجرة بالدفلى والنرجس والياسمين والموشحة بأحزمة من حَبَق شاذٍ…

التخطيطات العمودية، المستقيمة في انتصابها الصارم، (العينية منها والافتراضية) التي يرتكز عليها عمومًا الإنشاء الرئيس للمنمنمات (بشخوصها ومعمارها)، يمنحها رمزية الديمومة، بل حتى يهبها قدرًا من الخلود… فتلك “العمودية” تكتنز رمزية الهامات التي لا تموت أبدًا، قدرها أن تبقى نابضة بالحياة، ما دام انتصابها عاليًا. فهكذا وبإتقان هندسي، يضخ الفنان في لقطاته نُسْغ البقاء وأبدية بصرية.

إن انعدام الظلال في المنمنمات، إضافة إلى تلك الزمنية اللحظية المتجمدة التي تسربل الصور… تبدو فيها الشخوص والكائنات مشدودة شدًّا. مقيدة عن الانطلاق والتمرد. مثلما يفعل مصور فوتوغرافي، حين يستوقف نموذجه…

في المنمنمات، الحياة أنيقة هنيئة مطمئنة لا تشوبها شائبة، لا عنف ولا حزن ولا كدر، كأن الفنان قدر لها أن تكون كذلك. أو بالأحرى، رسمها قبل أن تتشكل فطرة السوء في الوجود… نساء المنمنمات، كلهنّ حسناوات في سن النضج كرمان مكتمل. ممشوقات مغمورات بالعشق، والملاحة والحسن الفاسي الأندلسي. ملامح الوجوه لديهن تكاد تكون نفسها. متأنقات مشتهاة، تفور منهن لهفة الحياة. ويبدين سعيدات كلهن. لكأنهن تدركن أنهن منذورات للعيش هناك، في فردوس منمنمات صاغها الجمال، لا غير سوى الجمال… حتى أن الفنان، ضمن فضائه، يوزعهن بعناية مخصوصة، وتوازن وانسجام يليقان بموسيقي موهوب، يرتب نوتاته على مدرجه الموسيقي، لتتخلق متوهجة سمفونية تغمره والوجود بالجمال والبهاء.

الأحزمة الزخرفية التي تسور اللقطات الأحداثية في المنمنمة، تتسم بمهمة رئيسة في البنية الهيكلية للمشاهد، كونها تشكل حارسها الأمين على حرمة الحدث، وقدسيته المجازية. مثلما الأسوار تحمي المدينة وما/ من فيها…

من خصوصيات العمارة الإسلامية (الدار، البيت) أنها ليست منفتحة على الخارج وإنما على داخلها، فالجدران المنغلقة حول البيت، ذات الفتحات الصغيرة. تصد الأنظار المتجسسة إلى هنالك حيث تمة النساء والحريم. هكذا تبدو الأحزمة تكفلت بالدور ذاته، لتبقي عالم المنمنمة محصنًا مطوقًا مثل شرنقة لا تُنتهك أسرارها ولا تشاع… كأنها أحزمة لحماية الهويات والدود عنها…

هذه الأحزمة، على غرار أحزمة التخصّر عند النساء، يهبها الفنان منتهى مهاراته الإبداعية في الإنشاء والتدقيق والتزويق والزخرفة. حتى تشكل كيانًا يكتنز مهابة روحانية وقدسية ميتافيزيقيّة، لا يلبث يضُخّهما في جوهر الصورة وشخوصها. وكثيرًا ما تستمد التصاوير لونيتها العامة، من صميم المقامات اللونية نفسها، لتلك الأحزمة التي توشحها… زخرفة الأحزمة تقوم أساسًا وبكثافة (إلا ما ندر) على التوريق وتلفيفاته وتضفيراته الزخرفية. إذ قلما تتجمل هذه الأشرطة بزخرفات هندسية، تلك التي تتأسس على مبدأ التخطيطات المستقيمة كالمعين مثلًا والمربع والمثلث…إلخ. هذا الاختيار الجمالي المبدئي، كثيرًا ما يهب المنمنمات ميسم حسن حركي متجدد وإحساسًا بنبض حيوي روحي…

فلو قمنا بتجميع وتصفيف المنمنمات جنبًا إلى جنب فوق مرج واطئ، مثلما يفعل طفل صغير يحاول إعادة تجميع وتركيب أجزاء الصورة المتقطعة لفك أحجيتها (puzzle). لكان من الإمكان أن نشهد من الأعلى مدينة فاس العتيقة تنبلج أمامنا من تلك التصاوير المصغرة، لتطفو من غور التاريخ إلى الوجود، أمكنتها وأناسها وألوانها مختلجة بصخب الحياة، ولسمعنا قهقهة الأطفال وهم يلعبون ويتصايحون. ولأدركتنا أصوات طرقات الحرفين يطرقون طسوتًا وصَوانٍ من نحاس، ولتداعت إلينا زغردات النساء تتأهبن لاستقبال عروس وهن تنقرن الدفوف، ولفاحت روائح بساتين البرتقال وأريج “مسك الليل”… وقد يكون في وسعنا، ربما، إحياء ليلة تسامر حميمية حالمة، رفقة قمر عاشق، بينما رباب يشدو ويئن لفرط صبابته…

يسبك الفنان عبد الحي الدمناتي منمنماته بمتعة ولذاذة قلّما يجدهما في سواها، ويحبكها في شكل نصوص حكائية أيقونية، مرموزة العناصر والمعالم، مشرعة على السياحة والتنقيب، والاستنباط والتأول. كأنها خرائط طوبوغرافية لمدينة فاس، تهدي إلى تعرف جغرافية الأمكنة والأحداث، وتقود إلى إدراك الخفايا والمجاهل، وفهم الهويات والأصول فيها… إنها قصائد صامتة مومئة، تحتفي بمدينة “فاس الدمناتية”، تلك التي عشقها الفنان ومايزال، بكرا تسكن صدره وكيانه. أبدية ستبقى، ما بقي الجمال… حين ينصهر المكان في الذات؛ والذات في المكان، تتوحد الأقدار والمصائر.. وتنتفي الهويات.

إعلان