هل كان شوبنهاور فيلسوف الشقاء أم الحياة؟!

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438417

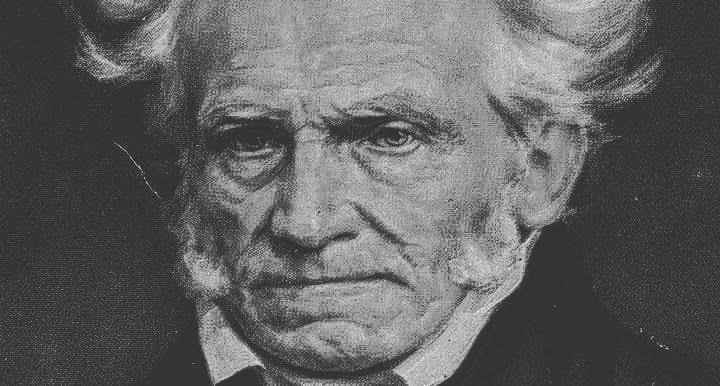

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438417لو صدف ورأينا صورة لشوبنهاور وهو يضحك أو يبتسم (إن وجدت!) لربما شعرنا بالرعب منها أكثر من صوره المعروفة والمنتشرة والتي يظهر فيها مع شعر كثٍ غير مرتب ووجه عابس، فإسم شوبنهاور وكذلك صورته ارتبطت في الأذهان بملامح التشاؤم والبؤس وتقطيب الجبين. لا يمكن لمن يقرأ كتابه الأشهر (العالم إرادة و تمثلاً) إلا أن يشعر أنه يقف أمام رجل ذو عقل راجح وبصيرة، والحديث عن السوادية والنزعة التشاؤمية لدى شوبنهاور يعود إلى أنه يكشف أسباب الشقاء في حياة البشر بطريقة لا تخلو من الصلف والمباشرة الفجة قليلاً وهو ما يجعل هذه الوقائع تثير حفيظة المطلع على فلسفته فلماذا كل هذا البؤس ولماذا قد يغرق الإنسان في التفكير بمعاناته على أي حال؟ ألا يكفيه أنه عاش تفاصيلها؟ ولكن شوبنهاور لا يفعل ذلك لغرض إثارة البؤس في ذاته، بل كل ما في الأمر أنه إنسان يتمتع بوعيٍ حاد ونظرة ثاقبة ولا يسعه إلا أن يجعل وعيه هذا يؤدي دوره ووظيفته في تأمل الحياة والعالم، فهو لا يُجمّل لنا نتائج تأملاته أو يخفف من وطئتها، بل يضعها أمامنا كما هي. قراءة شوبنهاور بدقة، وأعني هنا قراءة “العالم إرادة وتمثلاً” وليس القراءة عنه أو حوله، تجعل تسمية أخرى هي الأجدر به وهي “فيلسوف الحياة”.

ولكن ما المقصود بذلك؟ وكيف يمكن أن يكون شوبنهاور أجدر بهكذا لقب؟ عند مطالعة كتابه الأشهر فإن ما يثير الإعجاب فيه أن شوبنهاور لا يتوانى عن طرح الأمثلة كلما أراد توضيح ما يعنيه بفكرة ما، وبالنظر إلى طبيعة هذه الأمثلة نجد أنها أمور يمكننا رؤيتها في العالم والطبيعة كالظواهر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية. تستطيع أن تضع الكتاب جانباً للحظة لتختبر المثل في حواسك أو في شيء ما من حولك لتتحقق مما يعنيه!

كيف يدخل العالم إلى دواخلنا؟

عندما يتحدث في الجزء الأول من كتابه عن الملكة التي تميز الذهن (understanding) فإنه يتحدث عن معرفة العلية. وحده الإنسان يمتلك القدرة على التصورات المجردة لأنه يمتلك العقل، ووحده من بين سائر الكائنات قادر على (معرفة) العلية واسترجاع هذه المعرفة كلما احتاجها، “كما أنه وبشروق الشمس يمثُل أمامنا العالم المرئي، كذلك فإن الذهن بفعل واحد من أفعال ملكته البسيطة الوحيدة [يقصد معرفة العلية] يحيل الإحساس المتبلد الخلو من المعنى إلى إدراك عياني.” ما يعنيه شوبنهاور أننا قادرون باستخدام الذهن على فهم الأسباب التي تؤدي بالأشياء (المادة) من حولنا لأن تتمثل لنا بصورة معينة، وما نفعله هو أننا نربط العلة (السبب) أي الفعل الذي يحدث لها بالزمان والمكان فتتحول إلى شيءٍ له معنى ندركه. والمثال العلمي الذي يطرحه شوبنهاور هنا يتعلق بالحواس وبالانطباعات التي تأتي عن طريقها، كيف يتعلم الطفل التمييز بين الانطباعات المتعلقة بكل حاسة؟ كيف يدرك أن هذا الانطباع متعلق بالبصر مثلاً، وكيف يمكن تفسير الاختلاف في الانطباعات التي تأتي من حاسة البصر في حال كان الشخص يعاني من الحَول أو فيما لو وجدت مسافة تفصل الأشياء (موضوعات) البصر أو تجعل المسافة مستمرة في التغيّر؟ لا يُفصِّل شوبنهاور الحديث في هذا الأمر بل يحيل القارئ إلى مقالته الإبصار والألوان.

وفي حديثه عن كون الجسم موضوعاً مباشراً للذات المدركة العارفة، يقول شوبنهاور أن قدرة الأجسام على التأثير على بعضها البعض هو ما يجعل بالإمكان حدوث إدراك عياني لها عن طريق الذهن (وهذه طريقة موضوعية) أما (الطريقة الذاتية) فيقول أن الإدراك العياني ممكنٌ لأن الذهن وحده قادر على فهم وجود علة و معلول. ولكن حتى إحساسنا بأجسادنا يبدأ أولاً بطريقة غير مباشرة أي أن الذهن يطبق قانون العلية على الجسد ومن خلال الإدراك العياني (بالحواس) يتمثل وجوده، أي أن أجزاء الجسد بتأثيرها على بعضها البعض تصبح تمثّلاً للذهن الذي يدركها من خلال قانون العلية. والمثال الذي يعطيه شوبنهاور هنا هو حالة من وُلد أعمى لا يمتلك حاسة البصر التي تنقل إليه الإدراك العياني لجسده، فيستعين بحاسة اللمس، أما الأعمى الذي ليس لديه ذراعان فسيحتاج إلى تأثير الأجسام الأخرى عليه ليتمكن من تكوين انطباعات عنه.

وفي تفصيل الفارق بين وظيفة الذهن ووظيفة العقل، يقول شوبنهاور أن هنالك درجات لحدة الذهن وقدرته على معرفة العلاقة بين العلة والمعلول، أما وظيفة العقل فهي توصيل هذه المعرفة إلى صورة ثابتة ومرتبة يمكن الرجوع إليها مع كل حالة مشابهة للحالة التي تتم ملاحظتها في البداية، ويستشهد في ذلك بالاكتشافات العلمية التي كانت نتاج معرفة العلاقة العلية بين الموضوعات “فكل قوة طبيعية وقانون طبيعي، كل حالة من الحالات التي تتجلى فيها هذه القوى والقوانين، يجب أن تكون أولاً معروفة على نحو مباشر بواسطة الذهن قبل أن تتمثل لملكة العقل من خلال الوعي التأملي بطريقة مجردة”، ويعدد بعد ذلك اكتشاف هوك Hooke لقانون الجاذبية واكتشاف لافوازيه للأحماض واكتشاف جوته لأصل الألوان الفيزيقية كأمثلة لاكتشافات نتجت عن الفهم المباشر القائم على معرفة تأثير العلة في المعلول. ويلاحظ شوبنهاور وجود هذه المقدرة عند بعض الحيوانات مع تفاوت الدرجة و مع الأخذ بالاعتبار أن الحيوان “يدرك عياناً الموضوعات في المكان” ويستطيع أن يتوصل إلى قوانين الطبيعة من خلال الملائمة بين العلل و المعلولات، أي اكتشاف كيف تؤثر العلة في المعلول سواء كان المعلول هو جسد الحيوان نفسه أو ظواهر أخرى من حوله. ويقول شوبنهاور أن قصور الذهن عن اكتشاف العلاقة العلية بين الموضوعات هو ما يدعى بـ”الغباء” أو “البلادة” في تطبيق قانون العلية، “فالشخص الغبي ليست لديه قدرة على استبصار الارتباط الكائن بين الظواهر الطبيعية، سواء كانت تلك الظواهر تبدو من تلقاء ذاتها أو كانت موجهة قصدياً في عمل الآلات، ولهذا السبب فإنه يؤمن على الفور بالسحر والمعجزات”.ويُقر شوبنهور أن معرفة العلة و المعلول متأصلة بطريقة قبلية a priori في الحيوانات وكذلك في البشر وهي الشرط الأول لكل معرفة بالعالم الخارجي من خلال الإدراك العياني. ويضع شوبنهاور مصطلح “الوهم” بإزاء ما يعتبر خداعاً للذهن، وذلك أن الذهن قد ينخدع أحياناً في انتقاله من المعلول إلى العلة. ومن الأمثلة على ذلك هو التقدير الخاطئ في تطبيق المنظور الكروي للأرض عند النظر إلى القمر والاعتقاد بأنه عندما يكون على مستوى الأفق أكبر حجماً مما هو عليه عند رؤيته في الوضع الرأسي وذلك عائدٌ إلى ربط خاطئ بين فكرة أن الأجسام على مستوى الأفق تكون أبعد وأن قبة السماء تكون أكثر تسطحاً عند الأفق. ولكن هذا الوهم في الاعتقاد بأن القمر أقل بريقاً عند مستوى الأفق لبعد المسافة يمكن تفاديه “كأن نعرف بطريقة مجردة أن علة الضوء الأكثر خفوتاً للقمر … ليست هي المسافة الأكثر بعداً وإنما هو الطقس الأكثر ضباباً عند مستوى الأفق.” ويخبرنا شوبنهور بعد ذلك كله أن الوهم مع ذلك يبقى موجوداً حتى مع وجود المعرفة المجردة التي تبين خطأ الذهن، لأن ملكة الذهن تختلف تماماً عن ملكة العقل في أنها لاعقلانية حتى عند الإنسان، “فالعقل يمكنه دائماً أن يعرف فحسب، بينما الإدراك العياني يبقى متحرراً من تأثيره، وينتمي إلى الذهن وحده.”

إعلان

نوعان من المعرفة:

يرى شوبنهاور أن هذين النوعين من المعرفة والتفرقة بينهما تنطوي على أهمية كبيرة في فهم كيف تتأسس الأحكام لدينا وعلى أي شيء يقوم العلم والمعرفة وكيف نتمكن من بلوغ اليقين. المعرفة العقلية التي تتكون من تصورات مجردة تم تثبيتها وحفظها بعد الوصول إليها عن طريق الإدراك العياني، حتى نتمكن من توصيلها في كل حالة تستوجب تطبيقها فيما بعد، يقول شوبنهور، لا يمكنها أن توسع من نطاق معرفتنا. أما المعرفة العيانية (معرفة علاقة العلة والمعلول عن طريق الحواس و الذهن) فنحصل عليها من حالة جزئية تكون حاصلة أمامنا في المكان، ومثال على ذلك أننا من خلال الذهن والمعرفة العيانية نعرف كيف تعمل الرافعة وبكرة الرافعة والحبل والعجلات ذات التروس، أي أننا نستطيع أن نفهم آلية عملها ونحن نراها تعمل أمامنا، أما استخلاص المبادئ الميكانيكية التي تعمل بموجبها وحفظها لتوظيفها وتطبيقها في حال أردنا إنشاء المباني والآلات فهي تتطلب قيام العقل بتحويلها إلى معرفة مجردة يمكن الرجوع إليها في حال الاحتياج لها في الحياة الواقعية. يشير شوبنهور إلى أن هذه المسألة تثير الانتباه إلى أمر آخر يتعلق بتعذر تحويل العلاقات المكانية التي يدركها العيان إلى معرفة مجردة، على العكس من العلاقات الزمانية التي يمكن أن تتحول إلى تصورات مجردة أي تحويلها إلى علاقات بين الأعداد، “فالأعداد وحدها يمكن التعبير عنها في تصورات مجردة مناظرة لها بدقة، و لا يكون هذا ممكناً بالنسبة للمقادير المكانية“، والمثال هنا في تصور العدد 1000 و تصور العدد 10، مهما كان الشيء الذي يتمثل أمامنا في الإدراك العياني ويبلغ عدده ألف فبوسعنا أن نحصيه وكذلك بالنسبة للعدد عشرة (كأن يكون ما نحصيه مجموعة من الكتب يبلغ عددها ألف و مجموعة أخرى يبلغ عددها 10) في التصور المجرد نضع إزاء الألف كتاب الرمز العددي 1000، و إزاء العشرة الرمز العددي 10. ولكن في قياس المسافة وهي مقدار “مكاني” فعندما نقول إن المسافة تبلغ “ميلاً” ومسافة أخرى تبلغ “قدماً” فإن التصور المجرد لهذين المفهومين لا يمكن التعبير عنه إلا بالأعداد “حتى تصبح علماً قابلاً للتوصيل، محدداً بدقة، وقابلاً للتوصيل في واقع الممارسة”. ولكن لا يغفل شوبنهور هنا عن الإشارة إلى اختلاف العقول فيما يخص هاتين المعرفتين، فعندما يقوم مخترع آلة ما بتنفيذ مشروعه بناءً على المعرفة التي لديه من إدراكه العياني للعلاقة بين الترس والعجلة والحبل فإن معرفته هذه كانت كافية له ليُنفذ اختراعه على أكمل وجه، ويقول شوبنهور أن المعرفة العقلية المجردة والتأملية هنا كانت ستعوق عمله! تماماً كما أن شخصاً موهوباً في الغناء يقوم بأداء الأغاني دون التفكير بالكيفية التي يجب أن يفعل بها ذلك! ولو توقف للتفكير بالأمر لربما أفسده! ويبدو أن ما يحاول شوبنهاور إيصاله هنا هو أن تصورات العقل الدقيقة والناتجة عن التأمل والتفكير لا يمكن أن تنتج عنها أمور كالفن، بل قد تقتصر فقط على ما يتعلق بالصنعة في الفن، أما الإحساس أو الحدس الذي يتولد عنه الفعل الفني فلا يحتاج أكثر من الإدراك العياني وما يخلقه من معرفة عيانية لدى الشخص. وحتى فيما يتعلق بالسلوك اليومي والاختلاط مع الناس، “فكل ما يمتاز به السلوك من جاذبية ولطافة و تأثير عاطفي، وكل طابع من الحنان و المودة، هي خصال لا يمكن أن تأتي من خلال التصور”.. فكل “أشكال الرياء تكون من صنع التأمل الانعكاسي”، إن العقل بحسب ما يقول شوبنهور يكون مطلوباً في اتخاذ القرارات العاجلة أو محاولة الفهم والتأكد، ولكنه لو امتد ليشمل كل مظاهر الحياة لأفسد ما يمكن أن نعرف صوابه من خلال الحدس المباشر وحسب. السلوك مرتبط بالشعور أكثر منه بالتصورات، أي أن الشعور هو ما يوجهه وليس التصور العقلي النابع عن التأمل، وهو ما يفسر كيف تكون المعتقدات المرتبطة بالخير والأخلاق واحدة بالنسبة للعقل وفي مختلف الثقافات، ولكن سلوك الأفراد ولكونه نابعاً من الشعور والحدس فيكون مختلفاً. ولكن لا ينفي شوبنهور هنا دور العقل في الحياة الفاضلة للإنسان، بل يجعله دوراً ثانوياً يشبه دوره في الفن؛ أي التوصل إلى الأحكام العامة وإمداد الإنسان بها كلما ساورته لحظة ضعف أو اختلال في اتساق سلوكه.

وهنا يتوصل شوبنهور إلى تفسير أمرٍ يراه جديراً بالملاحظة، هل تتوافق دائماً المعرفة العيانية مع المعرفة العقلية المجردة؟ الإجابة لا، ونتيجة هذا اللاتوافق ظاهرة تخص الطبيعة البشرية حصراً وهي ظاهرة الضحك! ” ينشأ الضحك عن لاتوافق بين تصور ما و بين موضوعات واقعية ترتبط به ويفصل شوبنهور في الفارق بين الفكاهة و الحماقة و الحذلقة من خلال بيان فوارق في التعامل مع المعرفة العيانية والتصورات العقلية المجردة. و الطريف في حديثه عن الحذلقة وصفه الشخص المتحذلق بأنه على قدر ضئيل من الثقة في قدرته الذهنية، ولا يستطيع أن يدرك الصواب في كل حالة بذاتها، بل لا بد وأن يُرجع كل حالة إلى قواعد و أحكام مجردة صارمة، ويبقى متشبثاً بها حتى مع الحالات التي لا تتطلب مثل هكذا أحكام، “فإن المتحذلق بحِكَمه العامة غالباً ما يؤدي مهامه في الحياة على نحو رديء… وحتى فيما يتعلق بمجال الأخلاق، فإن العزم على التصرف بطريقة صائبة أونبيلة هو أمر لا يمكن تنفيذه في كل الحالات وفقاً لحِكَم مجردة؛ إذ أنه في كثير من الحالات نجد أن التمايزات الدقيقة في طبيعة الظروف تتطلب اختياراً للصواب ينبع من شخصية المرء ذاتها”

الإرادة التي تُفضي إلى الألم والملل:

وقبل هذا كله تكمن الإرادة وهو الإسم الذي يطلقه شوبنهاور على ما لا يتبدى لنا كتمثلات، وهو ما لا يخضع لظروف الزمان والمكان والعلية، ولكن الإرادة ليست بالمعنى الذي قد نفهمه من هذه الكلمة، أي أن تكون قوةً تأتمر بالعقل. هذه الإرادة عمياء وغير عاقلة ويستطيع الإنسان أن يرى تجلياً لها في جسمه، في الأفعال الصادرة عنه والتأثيرات التي يحدثها في الأشياء، فما الذي يكمن وراءها؟ وكيف تسير على هذا النحو؟ وكذلك في التأمل بالطبيعة، ما هذه القوة التي تدفع النبات إلى النمو؟ أو ما هي القوة التي تجذب المغناطيس إلى الشمال على الدوام؟ وما هي القوة التي تدفع إلى تنافر وتجاذب عناصر المادة؟ أو من أين تأتي قوة الجاذبية؟ وكذلك الحيوانات، فالعنكبوت لا يعرف شيئاً عن فريسته التي ينسج الخيوط من أجل الإيقاع بها، ولا الطائر يمتلك أي فكرة عن البيض الذي يبني من أجله العش، ولكن هذه الكائنات تندفع إلى القيام بهذه الأمور مع كل ما يجعلها تبدو أفعالاً نابعة عن معرفة ودافع، وهي تجهل تماماً الغاية منها. هذه “القوى” جميعاً حتى ما اختلافها الظاهري إلا أنها في طبيعتها الباطنية واحدة ويقف خلفها “إرادة” تُسيّر العالم. ومن هنا تبدأ مظاهر التشاؤم وعلائم البؤس تتجلى في فلسفة شوبنهاور، فالإرادة بوصفها عمياء وغير منظمة فإنها تتحكم بالعالم وبالإنسان أيضاً، الذي لا يبذل جهداً في جعل جسده يقوم بوظائفه الحيوية كالهضم وحركة الدورة الدموية و النمو وغيرها، وحتى العقل لا يمكنه إلا أن يكون أداة للإرادة، فهي مندفعة لا تتوقف وما محاولات التعقل عند الإنسان إلا جهدٌ يبذله في سبيل الوقوف لخلق التوازن والتدبر وهي بذلك تُعد محاولات للمقاومة والوقوف أمام سير الإرادة، “كل عمل عقلي متصل يحدث تعباً شديداً بسرعة… أما الإرادة فعلى العكس من هذا لا تكل و لا ترتاح بل هي قوة مندفعة مستمرة، فاعلة دائماً” وبذلك فإن ما يسير مع الإرادة يفضي إلى الراحة واللذة، أما العقل في تضاده ومحاولته للوقوف في وجه اندفاع الإرادة لا يتعب وحسب بل و ينتج عن فعله هذا الألم. ويالشقاء وبؤس هذا الإنسان مسلوب الإرادة! الذي قد يضنيه التفكير العقلي و التأمل الفلسفي فيقوده إلى الجنون والبلادة بعد حين! فالإرادة تدفعه إلى السعي وراء إشباع رغباته وشهواته، والعقل يدفعه إلى الوقوف والتأمل والتبصر، وبين هذا وذاك يقف الإنسان منتهَباً في رحلة وجوده الطويلة، ويُجمل عبد الرحمن بدوي هذه الحالة بقوله: “كل لذة تتذبذب بين حالتين: حالة الألم قبل أن تُدرك، و حالة الملال بعد أن تُشبع، وكلتا الحالتين عذاب” و حياةٌ كهذه لا بد وأن تكون شقاءً في شقاء! يرى فؤاد زكريا أن شوبنهاور قد غلَّف فلسفته بغلاف شخصي مما جعلها تفضي إلى هذه الحالة التشاؤمية التي لا ترى من الحياة إلا بؤسها، فحياته المضطربة وانعزاله المستمر عن الناس وعدم تحقيق رغباته جعلت شوبنهاور يُوسم بصفة التشاؤم ولأسباب غريبة اشتهر بهذه الصفة دوناً عن غيرها، ولعل كل مَن يكون مخلصاً في فكره، لا يضع الحياة في إطار من النفاق والكذب والتجميل والإسراف في الأحلام الوردية لابد و أن يُنظر له على أنه بائس لا يصدر عنه إلا التشاؤم والتكدير والنقم على الحياة و الوجود!، ولكن شوبنهاور لم يقف عند حدود هذه الأفكار السلبية بل حاول إيجاد الخلاص بالفن وبالأخلاق وهو ما يمكن أن نُجمل في الحديث عنه في موضع آخر.

إعلان