المعرفة: بين المتصوفة والفلاسفة

يصعب على المتابع لأحوال المتصوفة وأدبياتهم أن يجد تعريفا جامعًا مانعًا لمفهوم “العرفان الصوفي” حتى في أشهر المؤلفات التي تخصّصت في كشف اصطلاحات القوم كالكاشاني، وابن عربي وغيرهما، والحقّ أنّ التعريفات الجامعة المانعة في لغة الصوفية أمر متعذر على وجه العموم فالإصطلاح الذي يحمل معنى ما عند أحد المتصوفة قد يشير إلى معنى مغاير تمامًا عند صوفي آخر، ربما لاختلاف التجارب وتمايز المشارب، وربما يكون أمرا متعمدا منهم ليبقى اصطلاحهم حكرًا عليهم لا يلج إليه إلّا من أذنوا له، وبذلك يكونوا قد أعفوا أنفسهم من مؤنة الاتهام. والعرفان اصطلاح وإن جرى استخدامه عند الكثيرين للتعبير عن درجة بعينها من درجات الترقّي الصوفي، إلّا أنه مجرد وجة من أوجه جوهرة مضيئة ربما تحمل الوجوه الأخرى لها معاني أخرى كالذوق والكشف والمشاهدة والتجلي والفيض والمعرفة، وهو أحد مصادر الفعل (يعرف) (عرف- يعرف- معرفة، وعرفانًا)، وعلى الرغم من اشتقاقه كما أسلفنا من ممارسة فعل المعرفة؛ غير أنّ مفهومه الإجرائي أصبح يتّخذ معنا مختلف، ويتجلّى هذا الاختلاف في وجهين.

ويتعلّق الوجه الأول بوسيلة تحصيل هذه المعرفة ذاتها، إذ بينما يقع الاتفاق على الحواس أو العقل كوسائل لتحصيل المعرفة بين عموم البشر؛ فإن المتصوفة لا يثقون في المعرفة التي قد تأتي بها الحواس أو العقل، لأنهما كثيرًا ما أدّى الوثوق بهما إلى معرفة خاطئة، ولأنّ المعرفة التي تتأتّى إليهما سواء كانت عن طريق الحواس مباشرة أو ما يصل إلى العقل من خلال الحواس، فيبقى أنّ الحواس جوارح والجوارح محلً عمل الشيطان من وجهة نظرهم، ومن ثم فهي ليست محلا للوثوق، وإنما يعتمدون على الذوق ومحله القلب؛ وذلك يحدث بعدما تتم تجلية القلب من كدور النفس ورعوناتها، ويصبح مهيئًا لتلقّي الواردات الإلهية.

أما الوجه الآخر فيرجع إلى موضوع تلك المعرفة، فالمعرفة المستهدفة من وراء مكابدة التجربة الصوفية لا تدور حول موضوعات الواقع الحياتي، ولا تفسير ظاهرة طبيعية من الظواهر، وإنما تستهدف لونًا من المعرفة الغيبية تختلف بحسب درجة ترقّي الولي، فقد تكون معرفة غيبية متعلّقة بأسرار كونية أو التعرف على حقيقة الصفات الإلهية؛ وهي ما يسمّى بالكشوف، وقد يكون العرفان من باب المشاهدة، والمشاهدة هي شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقا ومعها تكون درجة العرفان الكلية، وهي التي يعبر عنها بالفناء حينًا وبالاتحاد حينًا آخر، فالعرفان، والاتحاد، والفناء هي – كما يقول الدكتور أبو العلا عفيفي- تعبيرات مختلفة لمعنى واحد، ولذلك يقول الكاشاني في تمييزه بين الكشف والمشاهدة “المشاهدة هي درجة ولاية الذات كما أن المكاشفة في ولاية النعت”. يعني أنً الأولى هي الكشف الكلي للذات الألهية بالرؤية القلبية للمتعبد أو الولي، أما المكاشفة فهي متعلقة بالتعرف على أسرار وفاعلية صفة أو أكثر من صفات الذات.

من ذاق عرف

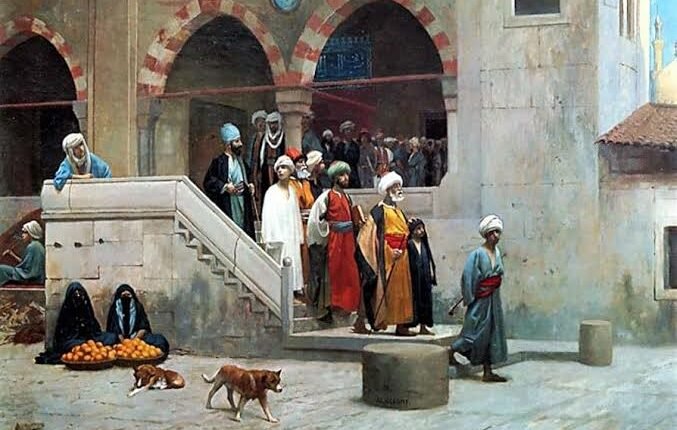

كما يخطىء من يظنّ أنّ العرفان منهج خاص بصوفية المسلمين وحدهم، وإنما هو وسيلة متعارف عليها عند سائر التيّارات الروحية في تاريخ الإنسانية لاسيّما في الهند وفارس، وتبدو نتائجهم العرفانية متشابهة في كثير من الأحيان، وهذا هو السبب في محاولة الكثير من الباحثين العرب والمستشرقين اكتشاف مصادر التصوف الإسلامي في التجارب الروحية لدى الحضارات القديمة، وقد يكون لهذا وجاهته إذا مالاحظنا أن التصوف الإسلامي بدأ من البلدان التي ارتبطت إما ثقافيًا أو جغرافيًا أو كانت طرفًا من أطراف تلك الحضارات القديمة، كمصر وبلاد الشام اللتين عرفتا الفلسفة المثالية من خلال الأفلاطونية المحدثة، وحياة الرهبنة من خلال رهبان النصارى، والعراق التي خضعت للحضارة الفارسية قبل دخولها الإسلام أو دخول الإسلام إليها.

إعلان

لكن وجهة النظر سالفة الذكر يعوزها أن ترى في نشأة التجربة الصوفية الإسلامية لاسيّما مع مطلع القرن الثالث الهجري أنها كانت بمثابة ردة فعل تجاه التفسيرات الجامدة التي ألحقها الفقهاء والمحدثين بالدين الإسلامي والتي لم تكن ترضي بحال من الحوال أصحاب النزوعات الروحية، يفوتها كذلك أنه مع عدم إنكارنا لمسألة التأثير والتأثر- وهو أمر متعارف عليه حضاريا- تقدير وحدة التجربة الإنسانية وأنّ التقارب بين أصحاب النزعات الروحية لا يعود فقط إلى عامل التأثير وإنًما إلى تشابه النفوس البشرية على اختلاف ثقافتها من ناحية، ووحدة الغاية التي تتجه إليها سائر هذه النفوس من ناحية أخرى، وهي «الله» أو «المطلق» بتعبير الفلاسفة.

لسنا هنا بصدد بيان مصادر التصوف الإسلامي، لكن ما أردنا أن نقوله هو أنّ الإسلام الذي قدمه هؤلاء الفقهاء أو المحدثين والقائم على فكرتي الخوف من النار أو الطمع في نعيم الجنة؛ أو الترغيب والترهيب- بتعبير بعضهم- لم يكن ليروي ظمأ العديد من المتعطشين لمعرفة الحقيقة الكلية التي تقبع خلف هذا كله، فلم يكن يرضي البعض أن يتحوّل الإسلام إلى مجموعة جامدة من القواعد والأشكال والأوضاع خاليًا من الروحانية العميقة ومن العاطفة، لذلك يذكر ابن عبد البر في كتابه”مختصر جامع بيان العلم وفضله” أنً ابن منبه أرسل إلى ابن مكحول المتوفي(132ه) يقول له “إنك امرؤ قد أصبت فيما ظهر من علم الإسلام شرعا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله محبة وزلفى”، لكن يبقى للفلاسفة وجه آخر في طرق التحصل على المعرفة ووسائلها.

العقل المستقيل

“العقل المستقيل” مفهوم أطلقه المفكر العربي الشهير محمد عابد الجابري ليربط بينه وبين منهج العرفان الصوفي الذي ألقى بالعقل المسلم في غياهب الغيب، وشطح به إلى ما تجاوز الواقع، وتجاوز إمكانات المعرفة الإنسانية، ويعني الجابري بالعقل مجموعة القواعد المنظمة للنشاط الذهني المستخلصة من ثقافة خاصة. يذهب الجابري إلى أنً منظومة العقل العربي قد تكوّنت في عصر التدوين في نهاية الدولة الأموية، وهو يقسّم علوم الثقافة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام هي “النظام البياني”، “والنظام العرفاني”، “والنظام البرهاني”، وتنتمي مجموعة علوم الفقة والنحو والصرف والكلام والبلاغة إلى القسم الأول، أما النظام البرهاني فينتظم المنطق والرياضيات والطبيعيات والميتافيزيفا، في حين ينتظم النظام العرفاني علوم التصوف والفلسفات الإشراقية والتفسير الباطني للقرآن، وهي علوم لم تنشأ –في نظر الجابري- وفقا لمتطلبات الثقافة الإسلامية كبقية العلوم وإنما هي علوم موروثة عن الثقافات والفلسفات القديمة مثل الثقافة الفارسية والأفلاطونية المحدثة في الاسكندرية لذلك يصفها “باللامعقول العقلي”، ويذهب الجابري إلى أنه في سياقات تاريخية وصراعات مذهبية معينة حدثت نوع من المصالحة بين البيان العربي والعرفان الصوفي. ولا يعتبر الجابري المتصوفة هم المسئولون الوحيدون عن تكريس العقل العرفاني وإحداث تلك الردة الغيبية في العقل الإسلامي، وإنّما يتهم في ذلك صراحة ابن سينا ويعتبره المسئول الأوّل عن المزاوجة بين الدين والفلسفة، وهو ما رفضه ابن رشد كليًا ودعى إلى ضرورة الفصل التام بين كلاهما، ويعتبر الجابري أنّ تبنّي الغرب لمذهب ابن رشد الذي زاوج بين المنهجين البرهاني والبياني هو ما أدّى إلى تقدّمه، في حين تبنى الشرق للفلسفة السيناوية – نسبة إلى ابن سينا- التي زاوجت بين الدين والفلسفة وهو ما أدّى إلى تراجع العقلية العربية.

غير أنّ الجابري لا يجعل من رؤية “ابن سينا” رؤية فلسفية خاصة به؛ بل يعتبرها تعبير عن وعي قومي مهزوم لابن سينا الفارسي الأصل، وأنّ هدف ابن سينا كان هو إنشاء فلسفة مشرقية ذات خصوصية قومية فارسية، وأن هذا العقل العرفاني أو المستقيل- بتعبير الجابري- تغذى على ثلاثة تيارات رئيسية هي المانوية التي تجمع بين الزرادشتية والمسيحية والبوذية، والهرمسية نسبة إلى هرمس الحكيم وهي في الأساس نزعة صوفية إشراقية، ثم الأفلاطونية المحدثة التي كان من روافدها الأساسيين للثقافة الإسلامية ذا النون المصري وتلميذه الكيميائي جابر ابن حيان، وإن كان هناك من يرجح أن يكون جابر ابن حيان قد أخذ ذلك عن استاذه “الإمام جعفر الصادق” قبل تعرفه على ذا النون المصري.

من مظاهر الردة العقلية

ويظلّ العرفان في نظر العديد من المشاريع الثقافية الحداثية مظهر من مظاهر الردة العقلية، ونمط من أنماط التفكير الغيبي يمكنك أن تكتشف ذلك في كتابات سائر المفكّرين الحداثيين مثل جماعة العقلانيين العرب وأركون والجابري وحنفي وحتى دعاة الوضعية المنطقية مثل المرحوم زكي نجيب محمود، والملاحظ أنهم جميعًا ينطلقون في نقودهم من نفس النقاط المركزية، أولا نفي أي مصدر إسلامي لهذا المنطق العرفاني فهي عند جلّهم فلسفات وافدة من الحضارات القديمة للشعوب التي دخلت في الإسلام إما عن طريق الحركات الشعوبية، أو عن طريق اليهود والمسيحين الذين أرادوا الكيد للإسلام من داخله.

وحتى إذا كان لها عند أحدهم مصدر يمتّ للبيئة للإسلامية بصلة فهو لن يعدو كونه مصدر تاريخي راجع للظروف السياسية والمجتمعية في فترة ما من التاريخ الإسلامي مثل اللجوء للعزلة والتصوف والعرفان كرد فعل لحياة البزخ والترف التي عاشها الحكام المسلمين من الأمويين والعباسيين على التوالي، ولن يكون حديثنا هنا دفاعا عن المصدر الإسلامي للتصوف، أو اكتشاف مقدمات منطق المعرفة الذوقية في النصوص الدينية، لأنّ الدراسات قد فاضت في بيان هذه الأصول للتصوف الإسلامي من المصدرين الأساسيين للدين الإسلامي (القرآن والسنة)، وإنّما نحيلهم إلى نموذج بسيط من المعرفة الذوقية ومن الأنا المتعالية المتحدثة من مواطن مغايرة والتي لم نعهدها إلّا في أحاديث المتصوفة ومواجيدهم، وهو نموذج “خطبة البيان” للإمام علي ابن ابي طالب التي أوردها “عبد الرحمن بدوي” بنصها الكامل في كتابه “الإنسان الكامل” ولينظر هؤلاء على أي نحو يستطيعون تفسير تلك النصوص العجيبة الناشئة قبل الافتتان ببزخ الأمويين والعباسيين، أو ما إذا كان “الإمام” علي قد أخذ بشكل أو بآخر عن المدارس الفلسفية القديمة.

فإذا كان البعض يصر على إسناد مصدر المعارف الإشراقية والباطنية إلى مجرد التأثّر بثقافات وفلسفات قديمة، فإننا نؤكد على أن كل ديانة من الديانات السماوية كانت لها من الجوانب الروحية، والإشارات الباطنية ما فتح المجال فسيحًا أمام كل فطرة تميل إلى اعتماد الغيبي او تجاوز الواقع، ومحاولة خلق عالم مماثل بأهداف وغايات مختلفة.

إعلان