دعينا نصنع عالمنا الخاص: الاضطراب الذهاني المُشترك في الأدب والسينما

في عام 1877، قام العلماء بوصف حالةٍ نفسيةٍ غير اعتيادية، حيث يتشارك شخصين أو أكثر أعراض الذهان والهلاوس ذاتها، وعادةً ما يكون الرباط العاطفي والجسدي قويًا بين هؤلاء الأشخاص. أُطلق على هذا المرض (Folie a deux) أو الجنون المُشترك

تحذير: يحتوي هذا المحتوى على حرق لأحداث الروايات والأفلام المذكورة.

لا تنشغل بمقارنة نفسك بالآخرين حتى لا تفقد فردانيتك، ولا تتمادى في انعزالك حتى لا تفقد قدرتك على التواصل مع الآخرين فتتردّى في هاوية الجنون. يبدو الأمر، كأي شيءٍ في الحياة تقريبًا، صراطًا رفيعًا يستلزم قدرًا هائلًا من الحضور والتوازن حتى نمشيه إلى النهاية.

“تبدأ القصة برجل يُعاني من الأرق المُزمن، والعزلة الاجتماعية، والاغتراب الوجودي وفقدان المعنى، وأحيانًا، إحساس مريرٌ بالذنب على جرم لا يعرفه أو يُنكره. يجول الرجل المدينة يوميًا بحثًا عن شيءٍ يُشتت به ضباب أفكاره، أو يلهي نفسه في “نايت شيفت” لإنه سئم من الاستلقاء والتحديق في اللاشيء كل ليلة. وفجأة، يضطرم موج الحياة، فتصير حافلةً بأحداث غير مألوفة، أو مُربكة، أو عبثيةٍ أحيانًا، لتغدو هذه الأحداث هي مُحور الشق الأكبر من القصة. وعندما يقترب البطل من اختراق حُجب الحقيقة، يصطدم بتفسير أكثر إرباكًا من الأحداث، ويقف مشدوهًا ليختبر موت المعنى، أو إحيائه، أو التحرر المطلق من السعي ورائه. في المشهد الأخير، يفتح البطل عينيه في حركة عصبية، ليُدرك أن ذلك كله لم يكُن سوى حلم”.

يمكن أن نعتبر هذه المسودة الأولى للكثير من الأعمال الأدبية والسينمائية الحداثية؛ بالطبع هنالك بعض الاختلافات، فقد يكون بطل القصة أنثى تتعرض للاضطهاد، أو زوجين يعيشان في عزلة. ويبدو أيضًا أن الجزء الأكبر من الأدباء وصانعي الأفلام لا يحبذون تواجد المشهد الأخير، ولهذا سببٌ بالتأكيد. فالفن الحداثي معنيٌ بشكلٍ أساسي بمسائلة الواقع، واستكشاف الحدود الفاصلة بينه وبين الخيال، بل والبعض يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك ليسأل إن كان ثمة حدود كهذه. أي أن الفن الحداثي هو فنٌ تشكيكي، ومشهد الاستيقاظ هو مشهد يقينيٌ على الأغلب.

أذكر أن صديقًا لي كان يُحدثني عن سبب إقلاعه عن الحشيش، فأخبرني أنه كان مسطولًا ذات ليلةٍ، وبينما هو يصعد سُلّم العمارة التي فيها الشقة التي يسكنها، رأى كلبًا أسودًا يجري نازلًا السُلم. حدثني صديقي أنه وحتى هذه اللحظة لا يستطيع الجزم إن كان ذلك وهمًا أم حقيقة، فالعمارة بوابتها مفتوحةٌ على الدوام ولا يحرسها بواب، والكلاب تعج المنطقة التي يسكنها، بيد أنه قد عاش فيها فوق العشر سنواتٍ ولم يخبر شيئًا كهذا قط. أن يتماهى الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، بين الواقع والحلم، أن يرى الإنسان ما لا يراه الآخرون أو يفقد قدرته على رؤية ما يراه الآخرون: ذلك هو الجنون، السؤال الحداثي الأكبر.

ولكن إذا كان ثمة شخص واحدٌ فقط يشاركك الخيالات نفسها، والأوهام نفسها، هل سيصح بعدُ دعوتها خيالاتٍ وأوهام؟ إذا فقدت قدرتك على التواصل مع البشر جميعًا باستثناء حبيبةٍ أو صديق، فهل سيُعد ذلك أيضًا جُنون؟

إعلان

الاضطراب الذهاني المشترك (Folie a deux)

في عام 1877، قام العلماء بوصف حالةٍ نفسيةٍ غير اعتيادية، حيث يتشارك شخصين أو أكثر أعراض الذهان والهلاوس ذاتها، وعادةً ما يكون الرباط العاطفي والجسدي قويًا بين هؤلاء الأشخاص. أُطلق على هذا المرض (Folie a deux) أو الجنون المُشترك، ويمكن تلخيص مواصفات هذه الحالة من خلال الاقتباس الآتي:

“في حالة الاضطراب الذهاني المُشترك ، يوجد فردٌ هو العامل الفعّال، من شأنه أن يخلق الأوهام ومن ثمّ يقوم تدريجيًا بفرضها على الطرف الآخر؛ شيئًا فشيئًا يحاول الأخير مقاومة الضغط الذي يمارسه عليه صاحبه، محاولًا باستمرار تصحيح وتعديل وتنظيم مواد الأوهام التي يتلقاها، ولكن سرعان ما يتحول الوهم إلى قضية مُشتركة ينخرط فيها كل أطراف العلاقة بطريقة تكاد تتماثل. إنه المصير الحتمي للأفراد الذين عاشوا حياةً مترابطةً بشدة في البيئة ذاتها ولأمدٍ طويل، متشاركين العواطف نفسها، والاهتمامات نفسها، والمخاوف والآمال نفسها، ذلك إذا هم عاشوا في عُزلةٍ تامةٍ منفصلةٍ عن أي تأثيرٍ خارجي”.

فـ “الاضطراب الذهاني المُشترك” هو نوع مميز من أنواع الذّهان – Psychosis، يختبر فيها فردٌ أوهامُ مطاردةٍ وهلاوس بصرية وسمعيةً مُختلفة، ويكون ذلك هو الفرد المُحدث (Inducer)، إذ أنه يبدأ بفرض تلك الأوهام على الطرف الآخر (Induced) الذي يقاوم في البداية ولكنه سرعان ما يستسلم. ورغم أن سبب هذا الاضطراب ليس معلومًا بالتحديد، ولكن العزلة الاجتماعية لفترات طويلة، والعلاقات طويلة المدى التي تنطوي على درجةٍ عاليةٍ من التعلق، والضغط العصبي الدائم، تُعد من أهم عوامل الخطر المؤدية لهذا الاضطراب، خاصةً إذا كان أحد أطراف العلاقة يعاني من مرضٍ عصابي.

ورغم غموض هذا النوع من الحالات وندرة حدوثه بل وقلة شيوعه بين عامة المثقفين، إلا أن غرابته وعمقه الفلسفي يتيحان لنا أن ننظر من خلاله إلى بعض الأعمال الفنية نظرةً مُختلفة.

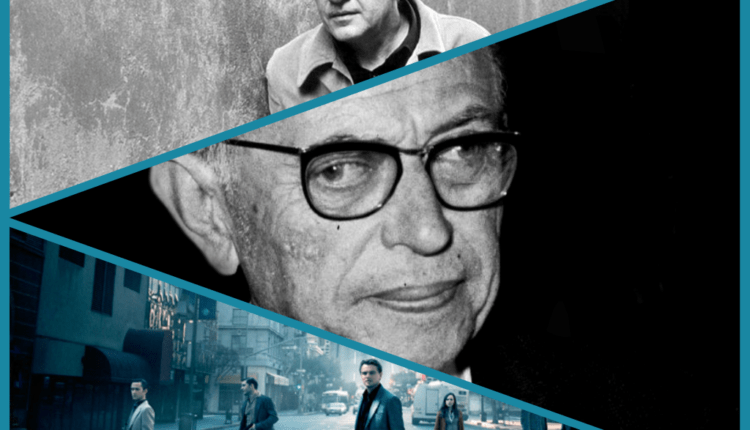

جان بول سارتر و”الغرفة”:

الغرفة هي قصة قصيرةٌ فريدةٌ من نوعها نشرها سارتر عام 1939 ضمن مجموعته القصصية “الجدار”. ورغم أن سارتر كان يسعى من خلال مجموعته إلى صياغة فلسفته الوجودية في شكل أدبي يسهل على الشباب تعاطيه والتفاعل معه، إلا أن براعته الأدبية قد أضفت على قصص المجموعة عمقًا وثراء.

قصص الجدار تُصنف أدبًا وجوديًا من الطراز الأول، يحاول فيها سارتر رسم صورةٍ عن الجدار الغير مرئي الذي يفصل بين ما يأمله الفرد وبين معطيات واقعه، بين الحياة والموت، بين الهروب والحرية.

في “الغرفة” تقضي “إيف” عمرًا طويلًا مع زوجها “بيير”، والذي عاشت معه قصة حبٌ عنيفة. يُصاب “بيير” بالذهان، ليقضي يومه في غرفته مُتخبطًا بين الأوهام والهلاوس. ورغم الضغط المتواصل من أبيها، ترفض إيف ترك زوجها في مرضه، بل ترفض أن تعترف لنفسها بحقيقة مرضه. وخلال القصة، يسرد سارتر ببراعة تطور اضطرابات وجدان “إيف”، إذ تصبغ على وضعهما رومانتيكية حالمة، وترضخ تدريجيًا لأوهامه ظنًا منها أنهما هكذا “يصنعان عالمهما الخاص”.

يظهر “بيير” في القصة على أنه الفرد المُحدث، إذ يستمر في خلق أوهام من مُختلف الأنواع، يُغلق جميع النوافذ، ويجلس في غرفته منتظرًا “التماثيل” التي تهاجمه بين الفينة والأخرى. ورغم أن إيف كانت تصمم على معاملة زوجها وكأنه لا يزال محتفظًا بقواه العقلية، تحادثه وتأخذ أوهامه على محمل الجد، إلا أنها كانت تُظهر بعض المقاومة، إذ كانت تضيق ذرعًا كلما ناداها باسم “أجاثا” أو حدثها عن ذكرياتهما التي لم تحدث قط.

في النهاية، تستسلم إيف لأوهام زوجها، لتجلس معه في الغرفة منتظرةً التماثيل، وتستشعر أنفاسها تلفح رقبتها. الرفض العميق للوجود ككل، والنزعة الإنسانية للفرار إلى الخيال، والاغتراب الموحش الذي يؤدي إلى الانعزال، يتلاقى ذلك كله والحب والتعلق العنيف، فنرى جنونًا ذا غلاف رومانتيكي زائف خلّاب.

كريستوفر نولان و”إنسيبشن”:

في عام 2010، يُطلق نولان فيلم الهايست والسايفاي المثير للجدل “إنسيبشن”، مستكشفًا الحدود بين الوهم والواقع وبين الكذب والحقيقة؛ فإذا سبق لك أن شاهدت الفيلم وأصدقائك ومن ثمّ انخرطتم في جدال عمّا هو “حقيقيٌ” وما هو “حلمٌ”، فدعني أريح بالك أن ذلك سؤال لا يستطيع الفيلم الإجابة عنه، ذلك أن الفيلم قد صُنع ليطرحه.

يُقدم لنا نولان فيلمًا ليس كأي فيلم هايست آخر: مجموعة مُجرمين يحاولون اختراق لاوعي الضحية لزرع فكرةٍ بداخله. يأخذنا نولان في رحلة لاستكشاف طبقات الأحلام ورمزيتها، ويزرع في لاوعي الجمهور الشك في الواقع ضمن أجواءٍ من الإثارة والعنف والدراما. تناول طفرة سينمائيةٍ كهذه يلزمه أكثر من مقال، ولكني هنا معنيٌ بتسليط الضوء على العلاقة بين “كوب” و “مال” في إطار ما ذكرناه عن اضطراب الذهان المُشترك.

قصةُ حُب عنيفة أخرى، بين “كوب” و “مال” اللذان يُقرران سويًا مغادرة هذا العالم وبناء عالمهما الخاص عن طريق “مشاركة الأحلام”، وينخرطان في الوهم والعزلة حتى يتماهى الخط الفاصل بين الحلم والحقيقة.

ورغم ما في الخيال من لذة، يحن “كوب” إلى الواقع، على العكس من زوجته التي تظن أن عالمهما الجديد قد أصبح الواقع الذي تنتمي إليه. وبعد فشل “كوب” في إقناع زوجته، يقوم بزرع فكرة أن واقعها ليس سوى حلم، وتؤثر عليها تلك الفكرة حتى بعد أن يستيقظا من حلمهما المشترك.

ربما لا يكون ذلك أفضل سرد تقرأه عن قصة كتلك، ولكنني لا أصبو السرد، بل أرمي إلى ذلك الجمال المتواري وراء أقنعة الجنون، أو الجنون المتواري وراء أقنعة الجمال.

ميلان كونديرا و”الهُويّة”:

يرسم كونديرا، في نوفيلا هي من أقصر ما كتب، صورةً صادقةً عن اللحظات التي نفشل فيها في التمييز بين ما نظنه عن أنفسنا وعما نحن عليه فعلًا، بين ما نظنّه عمّن نُحب، وبين ما هم عليه فعلًا، ليستحيل الواقع حُلمًا طويلًا لا يُمكن تمييز بدايته. لعلّ ذلك هو ما يُميّز الحلم، أننا لا يُمكن أبدًا تمييز مبدأه، وذلك هو جوهر الشك في الأصل. لا أحد منّا يذكر يوم ولادته أو الأعوام الأولى في حياته، جوهر الشك هو أن ما يُميّز الحلم هو من سمّات الواقع أيضًا.

يعيش جان مارك مع حبيبته شانتال التي تكبره سنًا في شقتها، جان مارك على هامش الحياة، بلا عملٍ وبلا عائلة، بينما تمارس شانتال عملًا لا يبدو أنها ترى نفسها فيه، إذ تلبس أقنعةً في سبيل إخفاء اغترابها. تغشو الرتابة والغيرة أفق العلاقة، وتستحيل الحياة إلى أحداث هي أقرب في عبثيتها إلى الكوابيس، ولكنها تظل “حياتهما معًا”، ولكنه يظل “عالمهما الخاص”.

لا يستطيع القارئ تمييز من الذي يحلم، أو متى بدأ ذلك الحُلم، أو الفصل بين ما هو حقيقي وما هو خيال. ويتضح لنا في نهاية الرواية، أن الراوي نفسه لا يستطيع الجزم في شيءٍ كهذا:

(“شانتال! شانتال! شانتال!”

كان يضم بين ذراعيه جسدها الذي هزته الصرخة “استيقظي! ليس ذلك صحيحاً”.

كانت ترتعش بين ذراعيه، وقال لها من جديد أيضاً عدة مرات بأن ذلك لم يكن حقيقياً. كانت تكرر بعده: ” كلا، ليس هذا صحيحاً ليس هذا صحيحاً”، وتهدأ ببطء…

وأنا أتساءل من الذي حلم؟ من حلم بهذه القصة؟ من تخيلها؟ هي؟ أم هو؟ أم كلاهما… كل واحد عن الآخر؟ وانطلاقاً من أية لحظة تحولت حياتهما الواقعية إلى هذا الخيال الماكر؟ ما البرهة الدقيقة التي تحول فيها الواقع إلى لاواقع.. الحقيقة إلى حلم؟ أين كانت الحدود؟ أين هي الحدود؟).

إعلان