البلازما الفوضوية: النسوية بين البيولوجيا والفيزياء

إنّ الموسوعة لا تخون ذكوريتها أبدًا، وتقول كلمة واحدة عن المرأة التي أُعدمت بسبب التزامها السياسي لتحرير المرأة، أليست هذه فضيحة!

هكذا قالت “صوفي”، وتستطيع أيّ امرأة أن تشعر بذلك حين تبحث عن دورها في الموسوعات أو التاريخ البشريّ مقارنة بدور الرجل. قد يتأتى إلى الذهن أنّ ما حدث كان بسبب تأثير فلسفة “أرسطو” حين أرسى مبادئ المنطق وارتفع بالفكر الإنسانيّ لمرتبة عُليا وحطّ من قدر المرأة إلى موضع لا يليق بها، وقال أنّ الرجل يعطي الشكل والنساء تعطي المادة؛ فالمرأة كالأرض تكتفي بتلقي البذور وجعلها تنمو، في حين أنّ الرجل كالفلاح الذي يبذر.

وركن حدس الرجال الذين يشعرون بالفوقية إلى قاعدة صلبة، وعانت الأنثى في فجر الفكر فكانت صورة “هيباتيا” ممثلةً لحالتها من الظلم لعصورعدة، ليس لأنها تفكر فقط؛ بل لكونها جاءت مؤنثة، حتى جاء عظيم آخر- من المجتمع الأبوي- “هيجل” وأرخى حبال طوق نجاة بنات حواء ليتركهنّ وهنًا على وهن، حين قال ما لا يختلف كثيرًا عن “أرسطو”:

فإذا أصبحت النساء على رأس السُّلطة تصبح الدولة في خطر لأنهنّ لا يتصرّفن وفق المبادئ الكونية؛ وإنما بحسب الميول والآراء الممكنة، ويتكوّن تشكّل المرأة عن طريق التشبّع بالجوّ الذي تنشره التصوّرات القائمة، أي بفعل ظروف الحياة أكثر منه بفعل اكتساب المعارف.

تكاثر جنسي بدون جنسين

أما في رؤى “داروين”، فقد اعترفت نظرية التطور بعطاء المرأة وحفظت لها قدرًا من الأهمية في الاحتفاظ بسيرورة الإنسانية. ففي حساء الكون البدائي كانت هناك حروب ضارية للحفاظ على النسل، والتكاثر اللاجنسي أو الاستنساخ كان لا يتطلب كلّ هذا الإهدار والإزعاج الذي يتطلّبه التكاثر الجنسي، إذ يكفي أن تقبع الأنثى في مأمنها وتبذل كلّ جهدها في إنتاج نُسَخ طبق الأصل لها وحدها، لكنّ التكاثر الجنسي كان مُحمّلًَا برجاء وأمل صغير بأنّ مزج الجينات سوف يفيد شخصًا آخر عند زمنٍ ما غير مؤكّد في المستقبل. وهنا يبرز سؤال آخر، هل لابدّ من وجود جنسين لحدوث تكاثر جنسي؟

من المدهش أنّ هذا ممكن، فإحدى الكائنات الأكثر بدائية، مثل بعض البكتيريا، تدخل في نوع من الجنس يسمّى “الاقتران” -بدون أن يكون لها بالفعل جنسين- وتكون أشبه بلوحة “خلق آدم” لـ “مايكل آنجلو”، حينما نتخيّل أنّ إصبعيهما قد يلتقيان في نقطة واحدة، فإذا بتلك النقطة تمثّل مركز محور أنبوبة انتقال الجينات التي تصل الخلية الأولى بالثانية، وعندما يتمّ النّقل تذوب الأنبوبة وتنفصل خليّتا البكتريا وتذهب كلٌّ منهما في حال سبيلها، والجين الذي يفرض هذا الاتحاد وينتقل خلال الأنبوبة يتمكّن بذلك من نشر نفسه هنا وهناك، ليس للأجيال القادمة فحسب كما يحدث بالطريقة المعتادة ولكن إلى خلية بكتيريا أخرى معاصرة له، مثلما نَفَخَ الربّ الحياةَ في آدم.

إعلان

وإن كان يوجد هناك تكاثر جنسي بدون جنسين فلم احتجنا إلى انفصالهما إذًا؟ حين نصعد درجة أخرى من التطور، ونصل إلى طحالب تسمى “كلاميدومونس” وحيدة الخلية، وتكون بداية عملية ممارسة الجنس باندماج الخلايا تمهيدًا لتبادل الدنا أشبه بشبح “سراييفو” الذي تسبّب في الحرب العالمية الثانية وحصد أرواح الملايين وقسّم العالم إلى: الحلفاء والمحور.

فالحلفاء المكوَّنة من العضيّات والكلوروبلاستات -التي تمنح الطحالب اللون الأخضر- والميتوكوندريا من الخلية الأولى في أن تقتل قوات المحور ذات نفس التكوين السابق من الخلية الأخرى؛ لأنّ أسلحة الحرب والمكونة من إنزيمات شقّ الدنا تتعرّف وتدمّر ما يردّ إلى الخلية من الدنا السيتوبلازمي ولا تستطيع جينات النواة إلا أن تتراجع بينما العضيات -الفرق المتقاتلة- تمزّق إحداها الأخرى بددًا ولا يتخلف في نهاية تلك الحرب إلا خمسة بالمئة فقط.

ولكي تجعل الضّرر محدودًا لابدّ أن يتقرّر انحياز ومعرفة الفائز والخاسر قبل بداية المعركة، ويتمّ هذا عن طريق تشكيل جينات كروموسوم النواة نوعين مختلفين من الخلايا يستطيع كلّ نوع منهما أن يعيش معتمدًا على ذاته في أحسن حال، أحدهما النوع الموجب لديه ميتوكوندريا أكثر، وهو الرابح دائمًا؛ والآخر لديه ميتوكوندريا أقلّ وهو الخاسر دائمًا. وبتلك العلامات تتحدّد الهوية ولا يحدث اندماجات جنسية إلا بين خلية موجبة وأخرى سالبة.

وصفقة السلام تلك هي نقطة البدء للانفصال للجنسين، ونُدين للجزء الموجب الخصب للبويضة أي الأنثى فهي من تسمح للجزء السالب، أي الحيوان المنوي أو الرجل بتوصيل، وحماية تلك الجاميتات الهشة العاجزة لتصير إلى ما صرنا عليه من التطور والتعقد، وحددت مسارًا للبشرية تسير به حتى تكون الخسائر أقلّ ما يمكن.

فهي في تحيّزها هذا مثل “بروميثيوس” حين أهدى البشر النار أو سرقها من الآلهة ليضيء لهم دروبهم، فحلّت عليه لعنة الآلهة بأن يأكل النّسرُ الإلهيُّ كبده وينمو له كبد جديد كلما فنى واحد، فيدوم عقابه للأبد.

تلك الصفقة كانت لعنتها هي أيضًا، حيث نرى جينات ال”إكس إكس” تعطي وتزيد من العطاءات، وعندما يكون المولود “إكس واي” يحملها هو بلعنات آلهة بروميثيوس في إجحافه لها وتنصله من حقوقها، وتهبّ اللعنات أيضًا على “إكس إكس” التي تتبعها فتهديها الظّلم المتوارث لتصير المولودةُ “بروميثيوس” آخر. وسخرية أخرى من سخريات القدر أن توصف معاناة أنثوية بشخصية مذكرة!

من البيولوجيا إلى الفيزياء مع روجيه

ربما جُبلت ميكانيكيات دفاعات أنفسنا على أنّ الأنثى هي مخلّصتنا من الفوضى، فنحن مجتمع أبويّ ذكوريّ طالما أنّ الحياة هادئة متوقّعة، فنرى العلاقة بين الجنسين كما هي بين “روجيه وفرنسين” في مسرحية ماكس فريش (لوحة من ثلاث صور)، إذ تقول فرانسين: عندما تكون شجاعًا أكون أنا عبئًا عليك وعندما تكون جبانًا تتعلق بي.

ففي القرن العشرين عندما أوشك العالم على الانهيار جرّاء حربين عالميتين وفوضى نظرية النسبية وميكانيكا الكم اللتين سبقتهما، كان البشر موضع العضيات في حرب السيتوبلازم، ولكن في حرب أخرى أكثر واقعية ماديًا وفكريًا، وكنّا نلهث لأجل صفقة أخرى تطمئننا.

تركت الأنثى الجانب المادي المتعلّق بالحرب، ربما لأنها قد عالجته سابقًا بيولوجيًا وحان دور المجتمع الأبويّ المتسبّب بالأزمة أن يسوّي خلافه الذي صنعه. وظهور المرأة في عالم الفكر والعلوم متمثّل بقوة في هوس عبقرية “ماري كوري” أن يمحي من أذهاننا تلك الصورة التقليدية عن المرأة، فعند تعامل الرجل مع العلم بالمنهج يصير عالمًا، وعندما تتعامل المرأة مع العلم يكون بالمشاعر فتصير ساحرة، وخصوصًا أنها حازت جائزتَي نوبل في تخصّص السّحر أو السيمياء (الكيمياء والفيزياء)؛ ونبوغ “سيمون دي بوفوار” في الفلسفة الوجودية دون أن يكون كلامها تعويذات وشعوذة.

لم يكن هناك مفرّ حين شعر روجيه بالخوف والجبن إلا أن يعود إلى أحضان الأنثى، ولأنّ الفضيحة التي أحسّت بها صوفي قد تسرّبت إلى الأصداء العلميّة أيضًا فراحت الفيزياء تدلّل فرانسين، فبعد التعرّف على مكوّنات (حديقة حيوانات الجسيمات) -الناتجة من فوضى القرن العشرين- تمّ الاتفاق على تسميتها بـ(الكوراك)؛ تيمّنًا بقصيدة “جيمس جويس”.

فبعد مرورها بهذا المنعطف الذكوري أخذت شكلًا أكثر شاعرية ورومانسية في التسمية، فمن بين الستة أنواع للكواركات كان هناك اسمان يبدوان لعاشقين عاشا قصة حبّ على مرّ الزّمان (غريب وفتنة) مثل قيس وليلى أو روميو وجوليت.

أرسطو والكوارك وبلازما الكوارك-جلون

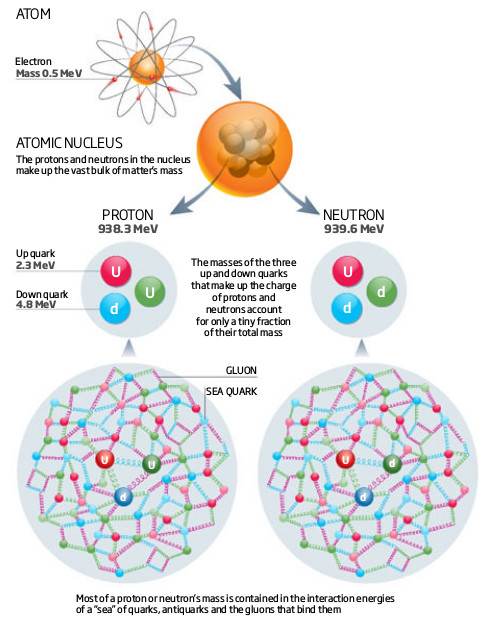

الكواركات وهي جسيم أولي، يتكوّن أو يحمل في ثناياه جسيمات أصغر، وتلك الجسيمات الأولية اللامتناهية تتماشى مع فكرة أرسطو -بادئ موضع المأزق النسوي- في عدم وجود ذرات أو جسيمات نستطيع أن نجزم بأنها بالفعل بداية كلّ شيء، واصطدامنا باللانهائي يضعُنا في مأزق آخر.

فما زال كلُّ روجيه يبحث عن الشجاعة للشعور بالطمأنينة نحو هذا الكون الهائل، بدءًا من محاولاته الأولى في الاندماج بروح العالم في دروبه الصوفية -المؤنثة لفظًا- فكانوا يذوبون باختلاف طرائقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم؛ ليصلوا إلى (اللوغوس) أو (كليّة الكون)، ولكنّ الصوفيّين كانوا يفقدون أنفسهم أولًا قبل أن يصيحوا بما وصل إليهم من مشاعر.

وآخرون هناك اختاروا أن يذوبوا أيضًا، ولكنّ الكلمة هنا تمثّل نفسها حرفيًا؛ فهم، بحثًا عن الشجاعة ولكي يتخلصوا من اغترابهم، يدخلون إلى أسخن بقعة على وجه الأرض (بلازما الكوارك-جلون)؛ بحثًا عن نظرية كلّ شيء وإظهار التركيب الجوهري للكون ماديًا أو فيزيائيًا.

ولكي نصل إلى تلك البقعة لابدّ من أن نمرّ برحلة أخرى بصحبة الكوارك، لا تختلف كثيرًا عن ساحة حرب السيتوبلازم السابق.

فالكوارك والجلون هما إلى حدّ كبير جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، فلا يوجد كوارك منفرد أو جلون منفرد، فهما دائمًا جزء من بروتون أو نيوترون، وفي محاولات مصادم الأيونات الثقيلة نسبيًا أو مسرّعات الجسيمات لتصطدم النيوكلونات -وهي البروتون أو النيوترون- تكون تلك التفاعلات بين الكواركات والجلونات أشبه بسلسلة من الجسيمات الأولية التي لا تملك إعادة استنظام.

فالإلكترونات تشعّ فوتونات، والكواركات تشعّ جلونات، وعند النظر إلى الجلونات مقارَنَة بالفوتونات، فالجلونات تستطيع أن تنقسم إلى كواركات بالإضافة إلى انقسامها إلى جلونات أو تتجمّع مع جلونات أخرى، بينما الفوتونات لا تستطيع أن تشعّ إلكترونات.

ولو تخيّلنا أنّ الأجسام المتصادمة عبارة عن عربتين محمّلتين بالدّمى، وفي خِضَمّ أحداث التصادم قد تشوّهت الدمى إلى جانب تشوّه العربات، وقد انفجر خزّان الوقود لتلك العربتين؛ فيمكن تسمية تلك العملية بأنّها صلبة نتيجة تشوّه الدمى والعربتين، ويمكن وصف الانفجار وما يخلفه بـ(بلازما الكوارك-جلون)، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنّ درجة حرارة الانفجار تُعادِل ما يقرب من مئتي ألف مرة أسخن من مركز الشمس، وتستحقّ أن تكون أسخن بقعة على وجه الأرض.

ويُعتقَد أنّ تلك البلازما وصْف اللحظات الأولى لحالة الكون المبكّر عقب الانفجار العظيم عندما كان عمره جزءًا من مليون من الثانية، لكنّ مدى حياته قصير وسرعة انخفاض درجة حرارته وتوسّعه يجعل من إجراء القياسات تحديًا كبيرًا.

عقدت الصّفقة سابقًا بالتضحية أو بالرؤى التطورية، ولهفتنا للبحث عن توحيد فيزيائيّ لفوضى كلّ تلك الجسيمات والنظريات وفهم الكون من خلال لحظاته الأولى، فهل نحن بحاجة لتضحية أخرى؟ وأن نجعل كلّ الأشياء التي توجد هناك في مكان ما وتحمل آمالنا مسمّاها أنثويًا ولو حتى في أضيق الحدود!

فنقول مثلًا نظرية الأوتار بدلًا من الوتر، أم أنّنا أثقلنا بما يكفي عليها لتكون كما في أرض الضياع لـ(ت. س. إليوت):

عندما لمحت بمقلتي عيني (سيبيل)

وهي معلّقة داخل قفص كبير

كان بعض الصبية المارّين يسألونها

فيمَ ترغبين يا سيبل؟ أجابتهم بأنّها تنشد الموت

أم تكون كلّ المعضلات منذ البداية إلى النهاية بمثابة صندوق بندورا الذي فُتح فخرج مقابل كلّ شيء، وخرجت الشّرور للعالم ولم يتبقَّ داخله إلا عدم فقدان الأمل المتمثل في القوارير، وهو ما سلم من الشرّ؟

إعلان