عن فهم الغلاف السينمائي

لماذا نعيد النظر في أمر الفوتوغرافية؟ أولًا، حتى نبتعد عن خطاب التأويل العام الذي يُفصِّل الفوتوغرافية على غرار العالم الحي؛ أي ينبش في الجوهر، ومن ثم ينتقل إلى العلاقات الرمزية المعروفة التي توازي، وتقاطع، وتخلق اصطناعيًا «نقاط تمفصل» مع حياة الشخص المُصوَر كما تفعل ذلك سوزان سونتاغ في كتابها عن الفوتوغرافية، ولكي نتجاوز ذلك النموذج، ولأن المجال الفوتوغرافي نفسه يخضع لتغيرات لا تتوقف، فإننا لن نخرج عن حيز استخدامها كغلاف سينمائي وبالتالي فإننا نتجه أكثر نحو الجانب الوظيفي، عوضًا عن تحليل الجانب الجوهري ونتيجةً لكل ذلك: فإن الاستعانة ببعض التعيينات (Determinatives) المفاهمية أمرٌ معقولٌ؛ حتى يتحدد الإطار الذي نفرض من خلاله نموذجًا للفهم والإدراك.

إنّ محاولتنا الأولى في الفهم تلزمنا ألا نغض الطرف أبدًا عن تأكيد الاختلاف المُدرَك ما بين: استهلاك الغلاف كوسيلة دعائية (prom)، واستهلاكه بشكل مستقل ولكي نوضح ذلك يجب أن نعود إلى حقيقة كون: الصورة الفوتوغرافية هي جوهر الغلاف وما جد عليه من عرض هو إدخال الوظيفة الدعائية عليه يشترك في هذه الوظيفة مع بعض الأدوات الدعائية المعروفة مثل: ترويج مقاطع قصيرة أوعرض إعلاني للفيلم، كونهم جميعًا أدوات بارا فيلمية (Para film) [1] شريطة أن نتمم مشاهدة العمل الفيلمي، ولكن إن غِبنا عن مشاهدة الفيلم واستهلكنا فقط الغلاف فإنّ ذلك يُلغي تمامًا الدافع الإنتاجي ويجرد الغلاف من اسميته وتصبح قراءته محايثة تمامًا؛ لأنه يجعلنا في قطيعة مع الوظيفة الدعائية وهي الأساسية للإنتاج ومن ثم يعيد بناء الغلاف ليُصبح في ذاته غير مُحتاج إلى الفيلم، وحتى تتم مشاهدة الفيلم يظل الغلاف يقرأ في ذاته مستقلًا، وباختصار يُعد الغلاف مؤهلًا لأن يكون محايثًا غير أنّ ظرف القصد الموضوعي لإنتاجه يفرض عليه ألّا ينفصل عن الفيلم وألا تُهدر هذه الرابطة وإذا ما أهدرناها كذوات قارئة فذلك يعتبر تعسفًا لا تواطؤًا، ناتجًا عن سيادتنا على النص واستهلاكه بطريقة مختلفة بعيدة كل البعد عن الغرض الذي صمم الغلاف من أجله لذلك يجب أن نتوقّف الآن عند ثلاث وظائف مهمة جدًا يأخذ كل منهم واجبه الخاص في الميدان الوظيفي للغلاف، وفي داخل ذلك الميدان، تتدفّق سيولة شركات الإنتاج؛ إذ لا بدّ أن ينتهي الأمر دومًا في صالح إزكاء حماس الجمهور تجاه شركة الإنتاج تلك، في نفس الوقت الذي يُشجي فيه رغبة الجمهور في المشاهدة.

هذه الوظائف الثلاثة هي:

– الغلاف كحافظ للفيلم في الذاكرة.

– الغلاف كجسر.

إعلان

– الغلاف مُحفِّزًا لأحاديث النفس (محاولات التخيل).

استخدم بورديو «اسم العلم» للحديث عن وحدة ضمان وجود الفرد في المجال الذي ينتظم فيه حركته حيًا كان أو ميتًا -حركة حقيقة أو حركة السيرة الذاتية على الألسنةـ، وأود أن أتقدم قليلًا في هذا الميدان جنبًا إلى جنب مع تعليقات بورديو الذكية.

لقد أقرّ بورديو أنّ اسم العلم مضافًا إلى الفردية الجسدية يخلق دوامًا للفرد عبر الزمن وكذلك يخلق ـ اسم العلم فقط ـ ديمومة فيما وراء التغير ليجعل المرء مستمرًا في الزمن واللازمن[2]، وليس من الصعب إدراك أنّ الفردية الجسدية للفيلم مستحيلة التحقّق لأنّ الفرد يحضر دومًا بذاته لا ينوب عنه أحدًا وهو ما لن يتحقّق في حالة الفيلم الذي يتّجه دومًا إلى طلب النيابة عنه، والمثير للغرابة أنه لا يوجد فرق واضح بين استخدام لوح من الخشب يكتب عليه اسم الفيلم وبين الصورة الفوتوغرافية المستخدمة كغلاف مكتمل تمامًا -سواء كانت صورة ملموسة أو صورة رقمية- إلّا أنّ الغلاف يستخدم لأنه بالطبع مجاور للطبيعة السينمائية أكثر من لوح الخشب ويعتلي مكانة أقرب ناهيك عن كونه يمثل جزءًا غير يسير من تاريخ صناعة السينما نفسها، لا شكّ أنّ الاسم أكثر سيولة من الصورة خاصة على اللسان غير أنه لا يجب أن نهمل قدرة الغلاف الأكبر على إشباع الرغبتين الإنتاجية والفنية وعلى كل حال فإن مسألة استخدام أيهما يعتمد بشكل كبير على جهدنا المبذول؛ إذ يعد الغلاف دمغًا صوريًا مختزلًا -من حيث الوظيفة لا الشكل- وبالتالي فهو يمنح شركة الإنتاج هذه الدعائيات التي تزج بها في أذهان النخب الرومانسية كممثل عن النهضة أو في الحس الشعبوي كنائب عرفي عن الروائع وبالتالي، يقدم خدمة للمنتج والفيلم والحقل البيروقراطي ككل مختلفًا في ذلك عن الاسم الذي يوفر فقط حفظ سريع في الذاكرة واللسان وتنقل مرن وأسلس عن الغلاف الذي لطالما ينظر إليه بنوع أكبر من الإبهار.

نستطيع القول أنّ شركات الإنتاج تحاول إنشاء أكبر ميدان ممكن لحشد المشاهدين وذلك من خلال إنتاج الأغلفة والمقاطع الترويجية وما يشبهها والغرض واضح هو: ترويج المشاهدة بأكبر قدر ممكن وإثارة الإطراء قبل الرؤية الفعلية، بعبارة بسيطة فإنّ كل هم شركات الإنتاج هي أن تضاد فكرة «النخبة» وذلك وفقًا للنظرة الإنتاجية؛ لأنها تضع نصب عينها قبل كل شيء تعويض الأموال المدفوعة والتي أُدرت سلفًا إبان العملية الإنتاجية بيد أنّ ما يحدث بشكل مفارق (paradoxically) أنّ هذه الفعاليات تشذب وتحدد مجموع المتفرجين وتؤطر مع عناصر أخرى مثل: السمعة الضاربة للمخرج والسوابق الفنية للشركة المنتجة والمخرج كذلك، ما قبل التجربة والرغبة في الخوض فيها وبالتالي بمفعول انتقائي تخلق نخبة، ولكي يتضح ذلك أكثر فلابد أن نتخيّل غلافين:

الأول: مونيكا ڤيتي تتعرض فيه للاغتصاب.

الثاني: مونيكا ڤيتي تمارس رياضة المشي فقط (نشاط عادي).

بعد مشاهدة الغلافين لن يصبح من الصعب التنبؤ بحدوث انقسام يضعنا أمام فئتين: لنفترض أنّ أحد هذه الفئتين لها طابع محافظ ونظرًا لذلك سوف تعتمل في صدور أفراد هذه الفئة رغبة أكبر وميل اوضح لمشاهدة الفيلم الثاني وهو الأكثر تطبيعًا مع النزعة المحافظة وهذا يعني من خلال وجهة النظر الإنتاجية بل وحتى بشكل عام نجاح الغلاف في إنجاز مهمته المحددة، حيث تمنح المشاهد شعورًا بتخمة أحلام اليقظة التي نشأت عن الصورة النهائية من الغلاف وتوافقها مع الطابع الشخصي للمتلقي، وعلى نفس المنوال فإنّ المتلقي الأكثر بحثًا عن الفنتازيا ليتوجه نحو الفيلم الأول؛ وبذلك تتكون نخبتان بشكل حقيقي وقد بدا واضحًا الآن قيمة الغلاف كجسر (hypotenuse) ذلك أنه يصل بين توقعات الجمهور والعمل الفيلمي ويتحرك في هذه المسافة أيضًا وينشأ هذه العلاقة «الما قبل فيلمية» والتي تُبدِأ كل تصوّارتنا عن الفيلم وتضعنا في حالة تحر ونفاذ صبر دائمين وتخلقنا فعليًا كجمهور مبدأي تشارك في ذلك بالطبع مع عناصر أخرى وكلها تشُكل خبرتنا الأولى مع الفيلم قبل حتى أن نشاهده.

للصورة قوة ماصة نُميزها متى يغمرنا حِس عارم مبهِج بعيد انهائها، وعلى قدر عنفوان تلك القوة تأتي ردات فعل شديدة أهمها بالنسبة للغلاف -كصورة ثابتة- هي رغبة تحريكه في الزمن أي تحويله لقطة بغرض خلق خاص لهذا الغلاف -هذه اللقطة لاحقًا- في ما ليس ناتجًا عن منظومة إنتاج وإنما عن قرار قريحة المتفرج وذهنه وعلى هذا النحو نستمر في التخيل والتعديل حتى نصبح أقرب إلى عمل الكادراچ حيث نضيف صورًا أخرى من ذهننا الخاص سواء بطريقة تشبه الصانع (المخرج) أو نابعة فقط من عبثنا الخاص، إنّ ذلك في كل الأحوال يخرج كثيرًا من الصور من اللامتعين إلى المتعين لنخلق أساطير شخصية تُمثِل نقطة تشبع هذه الغريزة، إننا لا نتخيّل فقط ما بعد الغلاف بل نضع أنفسنا وأذواقنا أمام اختبار حقيقي يشبه انتظار ظفر في لعبة قِمار حيث الظفر في هذه الحالة هو: لأيّ درجة تتقاطع قريحتي وذوقي الخاص مع قريحة وذوق الصانع؟، لذلك رغم معرفتنا بأنّ حيلة الصانع (المخرج) عند تكوين الغلاف تعتبر قليلة حيث تنوط بها أكثر جهة الإنتاج غير أنّ ذلك يعزز هذه الرغبة لأنه يمنحنا عزاءًا أولًا، ثم الحديث نيابة عن المخرج كتتويج منا، عرفانًا له ثانيًا، ثم أخيرًا ذلك التعديل الذي تحدثنا عنه، نضيف كذلك أنّ الغلاف قد نشاهده قبل مشاهدة الفيلم بشكل فعلي ويتحقّق فيه كذلك تلك الرغبات التي سبق ذكرها أو نقرؤه بشكل أكثر راديكالية كصورة محايثة تمامًا إلاّ أنّ التعديل هنا قبل مشاهدة الفيلم فعليًا هو ما يصبح فيه الذهن أكثر شراسة والتخيل فيه أوسع وأشمل لأننا نخلق أشكالًا وأشخاصًا وصورًا كاملة بأقل قدر من المعاونة أم بعد المشاهدة فإنّ المؤازرة من العمل الفيلمي نفسه تفرض نفسها علينا حينما نتخيل وحينما نلوذ بالتعديل فلا سبيل للفرار من أسر تلك الصور، كل تلك التعديلات والتخيلات تخلف علينا لذة التنعم بأن لنا حرية الاختيار، «ميتا الاختيار» -بتعبير دولوزي- حيث يكون لدينا وعيًا تامًا بذلك الاختيار مما يجعلنا نشعر بزهوة أن كل شيء بشكل أو بآخر حتمًا يرِد إلينا.

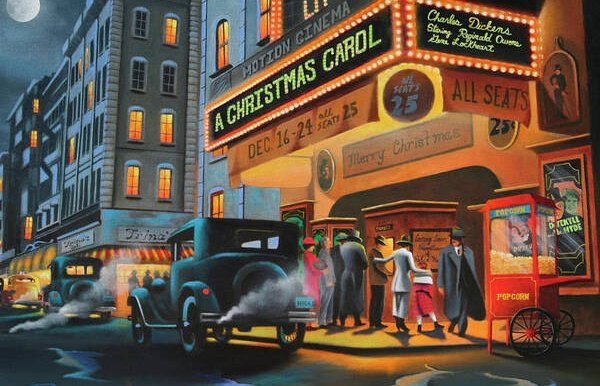

لقد رهنت التأويلات الفنية معظم تقنياتها لتحديدات التجاري المتعوي والفني في ذاته وقد نشأت نواة غير يسيرة من الانقسام بين الرغبة المتعوية والرغبة الفنية، غير أنّ ما يمكن أن ندركه، لا من خلال مصطلح مبهم كالفطرة وإنما من خلال المشاهدة شبه العادية هو قدرة كل ما يأتي في هذا الحيز على إحداث فتنة تقدم لنا وجبة دسمة من الأسباب الوقورة التي ترغمنا أولًا على مشاهدة العمل ثم الإقرار بكم اللذة التي انتابتنا جراء هذا العمل الناجز؛ ولذلك لن يناهض أبدًا الصانع فكرة أن يرسم لنا هندسة كاملة تتضافر فيها كل هذه الكثافات المشجية بل ويزيد عليها، لذلك لم يتورع صناع السينما الأمريكية في عصرها النهضي عن استخدام عبارات تصف الفيلم أو تمجد في القصة بل وأكثر من ذلك حينما يتمدد من اسم المخرج علامة تعطي دلالة إيجابية عنه كفيلم مهم قام بصنعه أو منصب مهم كان له فيما مضى، والكثير الكثير من الطوطولجيا الصورية.

ولنسهب هنا أكثر في مجال توضيح إبلاستيكي تكويني لبعض أشكال الأغلفة -وإن كان من الصعب القبض عليها تمامًا- سوف نبدأ باستفاهمين غاية في القلق:

الأول: ما هو دور المحاكاة في صناعة الغلاف؟

الثاني: كيف يمكن إنجاز غلاف يتوائم وميلنا النازح نحو التلذذ الفني؟

في كثافة أول سؤال نستبق القول بأن الغلاف أقرب إلى نظم (coordination) مُشكل يحمل طابع محاكاتي واضح -إذ لا سبيل للخروج من ربقة التعلق بالموضوع الصوري الفيلمي- غير أنّ هذا الطابع المحاكاتي يخضع لعملية خفض (reduction) كما وضح غادامر[3] إبان حديثه عن فن التصوير الوصفي الشكلي (iconography) الذي على الرغم من كونه يستند إلى صور ساكنة متعدّدة إلّا أنه يآلف ما بينها ويعيد ترتيبها مما يسد هذه المحاكاة جزئيًا ويخفض أثرها لذلك عوضًا عن تقديم نموذج (1+2+3+4) فإنه يقدّم نموذج (4+1+2+3) مع استهلاك وصلات بينية؛ لأنه من الواضح أنّ إعادة ترتيب هذه الصور من شأنه أن يتطلّب وصلات جديدة والتي سوف تنتج تركيبًا كليًا أيضًا، وهذا يوضح لنا كيف أنّ إدراك التئام هذه الوصلات بشكل مبطن وسلس وخاطف هو الذي يرسم طريقنا الواضح نحو الفهم البصري، ولكي ندرك ذلك أكثر فلنعود إلى النموذجين السابق ذكرهما فأولهما: قوامه البنائي يرتكز على كثافة واضحة من أفعال الإبدال والإحلال والإنقاص ضمن سياسة تفاضلية من أجل تكوين مزيج غير مترابط (نلاحظ فيه سوء ارتباط هذه الوصلات البينية وإدراكها بشكل متعسف وغير لحظي) من أجل تصدير مشهد أو أكثر بدون ربط فاعل تسوده أجواء دعائية مرتبطة بالتفضيلات الجزيئية مثل (عين الممثلة التي فقأت، أو فتيشية (fetishizaiton) نجم الشباك، كل ذلك يظهر طابع اختزالي مميز يبرهن كسل الصانع مربكًا الكلية ومعليًا جزئيات غير متواشجة مطبوع عليها تعيينات تيبوغرافية.

وعلى الجانب الآخر نموذج تكون فيه ملاحظة هذه الوصلات أمرًا خاطفًا لنصبح أمام مصاهرات مرتبة وفق قانون كلي النزعة قوامه فعل التوليد كما النموذج الكونترابنطي، ثم إذا شاء المتلقي فيما بعد أن يحتكم إلى ذاتية تفاضلية -تجعله يلتفت إلى بعض عناصر العمل الفني ويهمل البعض الآخر- أو يقرأه كسرد موحد.

أما نحو الاستفهام الثاني لنفترض منذ البدء أن المقصود بالجمالي هو إدراك المغاير في الحس المصاحب للرؤية أي إدراك الإختلاف في الإدراك العادي للأشياء أما التجاري فهو جزء من »أيدولوچيات الترفيه« ينشأ بينهما اضطراب كلاسيكي وإن استطعنا استعارة طريقة بورديو في التحليل لأضفنا بكل وضوح: إنه اضطراب ناتج عن اللعب المزدوج ما بين الفن والنقود؛ وهو ما يوضح ضرورة أن تكون النسبة ما بين الوظفية الفنية والإيصالية متساوقة ونظرًا لصعوبة ذلك فمن الممكن أن نحاول جعلها متقاربة ولن يتم ذلك إلا من خلال اقتصاد المشجيات والذي سوف يستند إلى الحقيقة الرياضية البسيطة س ص يساوي ثابت وهي ما استنتج منها دوبري[4] الآتي:

- س يمثل الجانب الإيصالي (التجاري)

- ص يمثل الجانب الإنفعالي (الفني)

أي زيادة في الجانب الإيصالي تقابلها خلخة ونقصان في الجانب الانفعالي أو التعبيري؛ وهو ما يجعلها تقترب أكثر من مرتبة اللغة (ذات الوظيفة الايصالية) أي يصبح الأمر مجرد غلاف من أجل انتظار الرد من غلاف آخر لذلك كل شيء الآن يسمح لنا أن ندرك الفجوة ما بين المنوذجين وحتى نخرج تمامًا عن سوء الفهم فإن الكل هنا ليس مجرد تسطيح عام مثل “الكل أفضل من الجزء” وإنما أقرب إلى “أبطال ديناميين موجودين في وحدة (integrity) وهؤلاء الأبطال أو الحيثيات التي سبق ذكرها تخلق صورة واصفة عن طريق التعالق (interconnectedness).

إنّ كل رغبة في التأويل توازيها نزوح نحو سوء الفهم وذلك لأنّ التعامل مع النصوص (ومنها الأفلام) يضعنا في وسط مجال سديمي تسبح فيه رؤى شبحية لا حصر لها وليس سوء الفهم وفقًا لريكور إلا نِتاج الإضطراب ما بين المعنى الموضوعي للنص والقصد الذاتي صعب الإحاطة وفي هذه المسافة نتأرجح على الدوام؛ وذلك لأننا نصُدِق بشكل تام أن النص ما هو غير طبقات من المعنى متعددة ومتداخلة ومتخارجة كذلك ونأخذ على أنفسنا عهودًا أن ننبش هذه الطبقات بعزم طاقتنا إلّا أنّ ما ننتهى إليه هو اصطدام مع البنية لأن النصوص ما هي غير مسار (Trajectory) نحو اتساق الفهم، والتأويل هو ما يتجه جهرًا ناحية ذلك الاتساق أما التخارج يتجه ليحيا راكدًا في مياه سوء الفهم مما يجعلنا بعيدين عن إدراك النبية الداخلية، ولكن لماذا يعُد التأويل وما بعد التأويل أكثر وضوحًا حينما يتحدث المرء عن الغلاف السينمائي؛ لأنه نتاج طبيعة مضطربة أساسًا -كما أوضحنا سلفًا- وكثيرًا ما نسير به من خلال هذه الكثرة في التأويلات بعيدًا عن الفيلم غير أنّ الغلاف لا يحمل طاقة كافية يتخلى بها عن السند أو عبارة أخرى فإنه يتحرّك حركة ضئيلة في مجال التأويل لذلك نقول بأنّ الممثل في نطاق اللقطة في الفيلم هو عين الممثل المطبوع في الغلاف لأن بعده أحادي في كل المستويات ومحاولة استدخال صفات جديدة: إما عن طريق تبطين سوابقنا الخاصة في الذائقة على كل ما هو مرئي -رغبة في تكوين تاريخ شخصي للكتابة يسمى الأسلوب- أو استخدام مبالغات ضمنية من مثيل نظرية طبقات المعنى ينتهي بنا إلى اختزال كل البنيات الداخلية على اتساعها في محدّدات معيارية كما يحدث في الحالة الأولى أو خلق طبقات كثيفة توازي طبقات المعنى كما في الحالة الثانية تكون صالحة فقط للأكل السريع والإستهلاك اللحظي.

ولهذه الأسباب نجد أنفسنا في مصاف العودة نحو طريقة ريكور العلاجية لنستخدم مصطلح “تعليق التأويل” في سبيل البنية الداخلية ومن ثم نتجه إلى دريدا لنعزز بمصطلح “defetishization”[5] رغبة في أن نهدم النزعة التي تسعى في تخريج حتى حبة المطر والنبات المنتصب وكذلك الغلاف يجب له أن يعيش داخل بنية الفيلم أو على الأقل يتحرك حركة ضئيلة لا تجعله ينفلت تمامًا من ربقة الفيلم حتى محاولات التحريك التي ذكرناها مسبقًا -محاولة تخيل ما بعد الغلاف- يجب أن تعيش تمامًا داخل تلك البنية ولا تخرج عنها أبدًا.

المراجع:

[1] – Gray, J. (2010). Show sold separately: Promos, spoilers, and other media paratexts. New York: NYU Press p. 26.

[2] – بورديو، بيير. (2009). أسباب عملية: إعادة النظر في الفلسفة (ترجمة أنور مغيث). روافد للنشر والتوزيع ص. 80.

[3] – غادامر، هانز جورج. (1997). تجلّي الجميل ومقالات أخرى (ترجمة وتقديم: سعيد توفيق). المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة.

[4] – دوبري، ريجيس. (2010). حياة الصورة وموتها (ترجمة فريد الزاهي). أفريقيا الشرق ص. 49.

[5] – اضغط: هنا

https://www.youtube.com/watch?v=4RjLOxrloJ0&t=252s. min. 1.3

إعلان