يمدُّ الفنّ أياديه للغرقى.. كيف تساعدنا الأعمال الفنية على التجاوز؟

لوحةٌ في معرضٍ مغطى بـ الأعمال الفنية الأجمل على الإطلاق كفيلة -دونًا عن غيرها- بجذب جميع حواسك إليها، فيبدو المنظر من بعيد، عينٌ تقف مشدوهةً أمام لوحةٍ صامتة!

لكن لندع تركيزنا على سطح الأمر، ونمعن النظرَ فيما يمكن أن يقف خلف هذا المشهد، وما الذي تلتقطه العين قبل أن تقرّر ما الذي سوف تمضي معظم وقتها في تفحّصه؟

يذكر طبيب النفس النمساوي فيكتور فرانكل في كتابه “الإنسان يبحث عن المعنى” قصصًا عن تجربته في السجن وأحوال السجناء معه، فيقول:

“وكلّما صارت الحياة الداخلية للسجين أكثر عمقًا، أصبح السجين أيضًا أكثر نزعةً إلى أن يروي جمال الفن والطبيعة بطريقةٍ لم يعهدها من قبل. إذ كان ينسَى بتأثيرهما في بعض الأحيان ظروفَه المُفْزِعة”.

إذن ليس الجزء الأكبر من المسألة متروكًا للطبيعة الماديّة من أجل الشيء نفسه، بقدر ما يُنسب جانب كبير منه إلى المحاولات التي يمسُّ بها جمالُ ما نخبره من حولنا شيئًا عميقًا في النفس، فيجرّ خلفه أميالًا من مسافاتٍ نقطعها غارقين في الخيال وفي حياةٍ قديمةٍ لنا، التي ربمّا كانت لحظة مقدّسة بوقعِها المفرح، أو حتى ألمًا متأصّلًا في النفس ما ينفك يتركها، فيقرّبه لنا أكثر مشهدُ لوحةٍ صامتةٍ تحاول انتزاع عينين هلكهما دخان الحروبِ، واستبدالهما بعينين ترى في المشاهدِ معانيها، وفي الجمالِ نفسها.

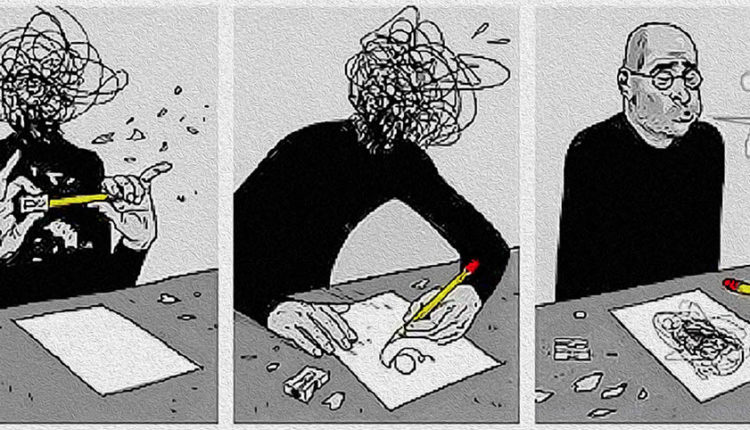

إذن واحدة من الطرق التي يرتاد فيها -ما نخبره جميلًا- موقفًا بطوليًّا هو أنه يعكس شيئًا منه علينا فنراه فينا، في نظرتنا التي غالبًا ما تكون غائبةً عنّا بسبب انشغالات الحياة، والأهم من ذلك كلّه هو قدرته على أن يعبّر بكلّ بساطةٍ تعبيرًا مميّزًا عن حالةٍ تسيطر علينا كالخوف، والحزن أو الفرح، فيصيغها في عملٍ فنيّ فائق الجمال..

“ثلاثة أرباع الجمال الذي يجعلك منتشيًا: ينبع من وجدانك، الربع الباقي من الخارج”.

― محمد مستجاب، نبش الغراب – المجموعة الثانية

يقدم المحلّل النفسي نيكولاس إبراهام وصفًا لهذه الحالة -أي القوّة السحريّة التي يمتلكها العمل الفنّي في تقديم أوصاف لما نحسّه- من خلال حديثه عن “الطيفيّة” والتي أصبحت أهم أشكال المجاز في الثقافة والخطاب المعاصرَيْن ومفهومًا يهيم دائمًا على تلك الحدود المشتركة بين الأدب والتحليل النفسي والتفكير النقدي عامةً “فنستعيض بها عن كلّ ما هو غائبٌ عند مستوى الإدراك، حاضر عند مستوى الخيال والحلم، فيقول:

“هكذا تتعلّق الطيفية –إلى حدٍّ كبير- بالماضي الذي يجيء في الحاضر، وبالآخر الذي يحضر من خلال الذات، تلك التي تتجسّد في النص على أنحاءٍ مختلفة، ومن خلال اللغة. هنا الماضي أو الآخر الذي يجعل الحاضر أو النصّ الأدبي يتردد ويضطرب…”

حتى في لحظاتِ وحدتك، تشعر بأنَّ قصةً ما تفهمك..

لو أتيحت لنا فرصة الدخول إلى عقلَ شخصٍ يقف مندهشًا أمام لوحةٍ معينة في معرضٍ فني، فحتمًا سنجد أنه في معظم الحالات كان العامل الرئيس الذي يقف خلف هذه الدهشة هو أنّ اللوحة تصف له في لحظةٍ هادئةٍ وصفًا مطوّلًا لما عجز هو أن يعبّرَ عنه، وهنا تنشأ علاقة خفيّة بين الفرد واللوحة، يتعلّق بالقطعة الجماليّة التي أمامه تعلقًا يزداد في كل مرةٍ يكتشف تفصيلةً فيها، وحتى أنه سيبحث عنها أول شيءٍ إذا ما دخل المعرض مرةً أخرى.

الإنسان بطبعه يحبّ المشاركة، ويثقله أكثر شيءٍ الوحدة والشعور بالنبذ، ولمّا كانت الفنون وسيلة اتّصالٍ بين صانعيها والجمهور المتلقي، فهي بذلك تساعد بشكلٍ كبير على تجاوز هذا الثقل، واستبداله بتجربةٍ جماليّةٍ فريدة، فهي الطريق الخفيّ الذي يوصل الفنان فيها تجربة عاشها، لشخصٍ آخر قد يستفيد منها فيما يحسّه، لذلك كان الفن وصلة بين الأفراد، ومساعدةً للفرد من أن يلتهمه إحساس الوحدةِ والسوء، بمشاركةٍ فنيّةٍ جميلة.

إعلان

اللحظة التي يتيحها لنا العملُ الفني في تفحّصه، ما هي إلا أزمنةٍ نسافرها داخل النفس

إن من أهم الأمور التي يأخذها الرسّام أو الأديب بعين الاعتبار قبل أن ينشر عمله الفنيّ هو أن يتأكد تمام التأكُّد أنَّ في عمله رسالة يريد إيصالها، والتي تكون موجهةً بشكلٍ غير مباشر لنفسيّة الجماعة المستهدفة منه، فقوّة العمل هنا يُحكم عليها بالقدر الذي استطاع فيها أن يزور مواطنَ عديدة في النفس البشريّة، وأن يصيغ بسلاسةٍ ما وصل له في شكلٍ جماليٍّ فريد، ولعلّ هذا أكثر ما يميّز لوحتين معلَّقتين على نفس الحائطِ.

لا يقتصر تأثير الأعمال الفنية على ما يشاهده الفرد فقط، بل حتى تلك الأعمال التي لم تكن موجهة بشكلٍ أساسيّ لتخاطب جمهورًا معيّنًا، تلقى أيضًا طريقها للنفاذ من الروح الداخليّة إلى العالم المحسوس، فالتعبير الفنيّ كما أنه وسيلةٌ ليشعر بها الفرد بأن هناك شيءٌّ يشاركه ما يشعر به، ويعبّر عنه جيّدًا، بل ويقدمه بأجملِ صورةٍ ممكنة، فهو أيضًا يعد اتجاهًا هامًا للعلاج النفسي، فيما يعرف باسم “الفنُّ العلاجيّ” والذي يتيح للفرد -حتى وإن لم يملكْ خبرةً فنيّةً واسعة- أن يعبّر عمّا يسيطر عليه من انفعالاتٍ وعواطف، من خلال تقديمها في شكلٍ حسيّ، وبالتالي فتح مجال للتواصل مع الآخرين من خلال ذلك العمل البسيط.

إن اتجاه الفنّ العلاجي تقوم فكرته الأساسية على أنّه يفتح طريقًا ممهّدًا من نفسيّة الفرد وخبراتها إلى العالم الخارجي، وبالأخصّ من أولئك الذين تقيّدهم الصدمات النفسيّة عن التعبير أو وصف الحالة التي تجتاحهم، وهذا بدوره يزيد الأمر صعوبةً عليهم، ويفاقم الحالة أكثر مما لو جرى التعبير عنها ولو برموزٍ محدودة، وبالتالي ساهمت هذه الزاوية من النظر في أن يخرج للنورِ اتجاهًا جديدًا في المجال النفسي قائمًا على توفير الأدوات اللازمة للمريض لينتج عملًا بسيطًا يعبر فيه عما عجزت عنه حنجرته، ومن ثمّ مساعدة الآخرين في تحقيق فهمٍ أكثر للحالة.

إذًا يعدّ الفن دائمًا مواساةً للإنسان، وحمايةً له من أن تأكله أفكاره، سواء كان ذلك بأن يجمّع الأشخاص في لوحةٍ واحدة، وبالتالي تحقيق مشاركةً لطيفةً للإنسان، وإعطاءه إشارة بأنه ليس بمفرده، أو من خلال مساعدته على التعبير الفنيّ البسيط، ورسم الحروف بدلًا من التعبير عنها لفظًا، وقد عبّر فان جوخ عن هذا كلّه بعبارة واحدة بسيطة حينما قال:

“يواسي الفنُّ من كسرتهم الحياة”

إذن، من هذا كلّه يمكننا القول بأن الأمر الذي قد يتّفق عليه الغالبية العظمى هو أنّنا أحيانًا نخبر الفنّ كحلٍّ أمثلٍ..

“العمل الفني وِحدة، وهو لا يُمكن أن يُفهَم نظريًا أو يُتذَوَّق جماليًا إلا على هذا الأساس، ونحن حين نستمتع بعمل فني ما، لا نكون واعين بالمضمون أو الفكرة أو الصورة أو التعبير بوصفها كيانات مستقلة، ذلك أن تفتيت العمل إلى هذه الأجزاء قضاءٌ على معناه وكيانه وقيمته.”

― نبيل راغب، “كيف تصبح أديبًا”

المصادر كتاب: الغرابة ( المفهوم وتجلياته في الأدب) – د.شاكر عبد الحميد

إعلان