من العبث ألّا تكون نسويًّا في وطنٍ عبثيّ

حين تغلق أبواب مترو عربة السيدات..

بشعرٍ غجريّ، وجسدٍ ممشوقٍ وفق معايير تلفازية، وسماعات أذن ترافقها في كل مكان.. تراها جالسة في نهاية كل عربة مترو “مخصصة للسيدات”، تنتقل من مكانٍ لآخر، تبذل جهودًا كثيرة بأموالٍ قليلة؛ لا يهم، فهي الآن تستثمر في ذاتها بحثًا عن الاستقلال، تنهال عليها دروس الحياة في كل خطوةٍ تخطوها، فلم يخبرها أحدٌ أنّ الاستقلال لا يقود بالضرورة إلى الاستقرار، فالاستقرار هو لغة الروحانيين في تقديس المادة، أما عن الاستقلال وتحقيق الذات، فهي مصطلحاتٌ لا تغذي سوى انفرادِها، ولا تزكي سوى إحساسها بقدرتها على التغريد بعيدًا عن السرب، تجد نفسَها أسيرةَ قُطبَيْ مغناطيسٍ لا يلتقيا: قطبٍ شماليٍّ لفظ “عادات” انغرس في أساسه، وقطبٍ جنوبيٍّ لم يألف ما يدور خارجَ مجاله.

تنحسر الصورة عن وجه زائرة “المترو” الدائمة، لتنتقل إلى مشهدٍ آخر لروحٍ هائمةٍ أخرى. تنطلق صرخةُ المخرج معلنةً “كلاكيت”، بداية جديدة وشبيهة بسابقتها، وتنقشع سحابةٌ كثيفةٌ من الدخان، يظهر وراءه ما يبدو طيفَ فتاةٍ بريئة الطالع.. أم أنها شبحُ امرأةٍ لعوب! تلقي بالسيجار بلا مبالاة قبل أن تسابق الزمن لتلحق بعربة السيدات، تجدها دائمًا واقفةً بجوار الباب تستقبل النظرات المحلقةَ بها بنظرةِ تحدٍ يشوبها نظرات استهزاء، وفي داخلها سَئِمَةً من واقعٍ يعتليه النظرات الحاكمة، أملًا في مستقبلٍ لا يشبه ماضيها أو حاضر ذويها من النساء. تحلّق في فراغ الأنفاق المظلمة بنظرةٍ شاردة في كلِّ الحروب التي لم تخضها بعد، آمنتْ بحريةِ الملبس ولكنها اختارت لستايلها الرياضيّ “الكاجوال” أن يعبر عنها، ربما أرادت به محيَ وصمة عارِ السيجار في يدها ونفي كونِها لعوبًا.

احتقرتْ كلَّ ربِّ عملٍ احتكر قدراتها وحصرها في شباب زائل وجاذبية زاعقة، ربما ذاع صيتُها في بيئتها التقليديّة وأصبحت علكةً يلوكها الكبير قبل الصغير، ولكنها بالتأكيد ليست الوحيدة في هذه الألفية. أتقنت فنَّ الرفض وكسرَ كلِّ قضبانِ القفص، ومع ذلك تجاهلت قيمة التزامن، فلم يخبرها أحدٌ متى تقول لا ومتى لا تقول، يقولون: “إذا أردتَ أن تحيا فعلى قدميك أن تطأ ما بعد حدودِ راحتك”؛ ومرةً أخرى لم تعلم لأين، فتارة تجدُ نفسها تسبحُ في فضاءٍ بلا حدود وبلا قيود، وتارةً أخرى تجد روحها حبيسة مشاعرها وذكرياتها في القفص، فلا يتسنى لها نسيان كونها “تاءً مربوطة” إذا فُكّت ربطتُها فقدتْ جيرانها وذويها.

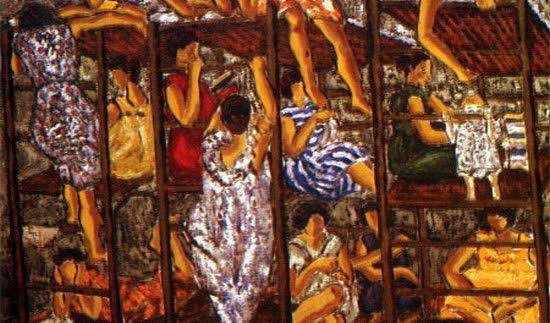

تنطلق صفارة الإنذار مرتين وتغلق أبواب المترو في الثالثة، لتنبعث من جوانب ثلاث سيدات يحملن “شنط” عملاقة فاق وزنها ثقل الأيام الواقع عليهن، يختبئن من حراس الأمن قاطعي أرزاقهن، وينصهرن وسط الركاب في كلِّ مرةٍ يقف المترو بأي محطة، ثم تلعلع أصواتهن فجأة معلنين بداية يوم جديد برزقٍ جديد، تتراوح منتجاتهن من الإبرة للصاروخ، لكل ما يهم أو لا يهم النساء من جميع الطبقات، تعلن إحداهن عن تنوع الأشكال ومنتجات الدهب الصيني التي تبيعه، ناهيك عن حرق أسعاره عن الأسواق الخارجية؛ تلمع عينُ أمٍّ بسيطة وهي ترى نفسها متلألئةً في بيتها بكلِّ هذه الذهبيات وبعشر جنيهات فقط، تصطاد بائعةٌ أخرى النظراتَ الفضوليّة لصاحبة الشعر الغجريّ، تفرش أمامها مجموعة متنوعة من “التوك” و”الكابات” وأيضًا “السكارفات” الملونة المبهجة، ولا تنسى أن تكرر على مسامعها أنّ كل هذا وأكثر بخمس جنيهات فقط للقطعة؛ ولا تيأس إحداهن -الباعة- قبل أن تبيع بكل عربة لزبونة واحدة على الأقل، وفي بعض الأحيان إذا اجتمعت أكثر من بائعة في عربة واحدة تسوق كل واحدة للأخرى، راسمات صورة بديعة للمثل الشعبي المتداول “اللي ياكل لوحده يزور”، ومن عربة إلى أخرى يتنقلنّ دون كلل ولا تأفف، لا يعبأن بتغيّر الأجواء المناخية وتقلب الأجواء الأمنية، لا يعطلهن ثقل الحقائب ولا تداعي أعضاء جسدهن، لا يلبين سوى لنداء الرزق كي يعولوا بيوتهن.

يطلق مخرجُ الفيلم صرخة النهاية ولسان حال مشاهديه “رسمت خطوط الحكاية دون أن تضع بدايةً لنهايتها!”

إعلان

هكذا إذن بدت مغامرةُ تسلّقِ النظام الهرمي، هرمٌ تربع على قمته كل ما هو “ذكر” واكتسب مكانة الإله على كل ما دناه، ومنح نصفه الآخر “المرأة” مكانة نصفِ إنسان، ومن صراعات بدائيّةٍ على سلطةٍ وهمية في عقول محتكريها إلى حقوق تستردُ يومًا بعد يوم، لطرفٍ لم يعد مغلوبًا على أمره وصولًا إلى اليوم.

تستيقظ النساء كل صباح مدركات أنّ العمل لم يعد رفاهيةً بعد اليوم، فهو سلاحهن الأوحد ضد جور التسلسل الأبوي، ولا يعني هذا أن العالم الخارجي يستقبلهن بالأحضان، فالشارع لا يرحم صغيرًا ولا كبيرًا، ولا يتأنى في معاقبة نسائه على مظهرهن وسلوكهن وعلى منافستهن الرجال في سوق العمل، ولا يهم إن كنتِ بائعةً في المترو أم مندوبةَ مبيعات في أكبر الشركات. وبرغم كلِّ هذه الصعاب لا تزال النساء يحملن مسؤوليةَ قيام الأسرة على عاتقهن، وتزايدُ عددِ الأسر المفككة في الآونة الأخيرة بالفعل سببه الرئيسي هو زيادة تمرّد النساء، ومع ذلك كان هذا التمرد شرًا لا بُدّ منه. لطالما كان تربع الذكر على قمةِ النظام الهرميّ وتحويلِهِ لنظامٍ أبويٍّ نتيجةَ تفوّقِهِ الجسديّ والاحتياج الشديد لتلك القوة الجسمانية آنذاك لندرة التكنولوجيا.

أما في عصرنا اليوم، فالاعتماد على الجهد الذهني والقوة العقلية اجتاز القوةَ الفيزيائية، ولأن الحياة عادلة فقد تساوى الرجل والمرأة في تلك القوة، وبرغم ذلك لم يتخلَّ عن سيادته وكونِهِ الآمر الناهي، ومن هنا كانت المحاولات لزعزعة السيطرة الذكورية والاستقلال بعيدًا عن سلطته؛ وما أدى لكل هذه الفوضى هو رفضه لإعادة توزيع الأدوار ورفضه الاعتراف بالأمر الواقع، فالذي يدفع النساء في جميع الأعمار للتعامل مع الشارع الخارجي بكل صعوباته الجسدية والنفسية لا بد أن يكون سبب قهريًّا جوهريًّا، والذي أدى بهن إلى كلِّ ذلك التيه هو النبذ المجتمعي المستمر داخل البيت وخارجه، وتخييرهم المتواصل إما الخضوع والاستسلام مهما بلغت عواقبه وإما فقدان جنة العائلة ونعيم تكوين أخرى خاصةً بها.

-“النسوية” تسلق لهرم الأبوية أم عودة للعشوائية العشائرية؟

النسوية لا تدعو إلى العودة إلى العشوائية العشائرية (القبَلِيّة)، فالنظام الهرمي نشأ كتنظيمٍ لعملية نشوء الدولة وتنظيم العلاقات، فهن لا يسعين إلا لمحو صفة الأبوية التي اكتسبها ذلك الهرم، وإعادة توزيع الأدوار بما يضمن التكامل الإنساني بين الجنسين، والمساواة الحقيقية تقع بين “النسوية السامة” والتي طالت مطالبها بضع مظاهر الحضارة، ولنا في بعض الدول الغربية خير مثال، وبين من يرضين بالفتات الذي يلقيه لهن العالم ولا يقدمن قِيْدَ أنملة سوى الشكوى وهن من ينطبق عليهن “عدو المرأة الأول هو المرأة.”

فإذا كنتِ سيدةً فقد اكتسبتِ الحقوق التي أمنحها إياكِ فحسب، وحين أفاقت نساء القرن التاسع عشر وطالبنَ بإنسانيتهن كاملةً، سُنّت السكاكين الحادة في وجههن، فتارة يواجهن بالنبذ والعزل وتارةً يواجهن بالكبت والقمع. ولكي تمنح تلك السكاكين شرعيتها، أدخلوا الخاضعين لسلطتهم جنة الآخرة ونعيمها، وأول من يُتهم في تهاوي سقف البيت على قاطنيه، صباحًا مدركين الأميال التي لم تقطع بعد، تبدو قمةَ الهرم قريبة جدًّا وضبابية للغاية، ولنا في حركات النسوية الغربية خير مثال، فلا يخفى على أحدٍ تفوقهنّ عن ما نملكه -من حقوق- اليوم في دول العالم الثالث، تفوقهن للحد الذي أدى في بعض الأحيان لما يُعرف بـ”النسوية السامة”، فقد طالت بعض مطالبهن بضع مظاهر الحضارة، فهل العودة للعشوائية العشائرية هو النهاية المرجوّة؟ فالنظام الهرمي نشأ كتنظيمٍ لعملية نشوء الدولة وتنظيم العلاقات، أما كون الذكر متربع على قمتهِ وحوّله لنظامٍ أبوي فذلك لتفوقه الجسدي والاحتياج الشديد لتلك القوة الجسمانية آنذاك لندرة التكنولوجيا. أما في عصرنا اليوم فالاعتماد على الجهد الذهنيّ والقوة العقلية اجتاز القوة الفيزيائية، ولأنٰ الحياةَ عادلة فقد تساوى الرجل والمرأة في تلك القوة، ومن هنا كانت المحاولات لزعزعة السيطرة الذكورية، دون أن يغيب عن أذهاننا -نشوةً بحلاوة الانتصارات المحققة والحقوق المستردة- أنّ المساواة لا تعني هدم النظام الهرمي بأكملِه، فإن كان ظالمًا لبعض الفئات من منظورك، فما زال يكفل للجميع -مع صعوبات بالطبع- القفز من مرتبة إلى أخرى حتى تصل إلى أعلاها، وهناك دائما الحل الأسهل بالتأكيد، وهو أن ترضى بما يلقيه لك العالم ولا تقدم قِيد أنملة سوى الشكوى..

إعلان