عن قيمة الفن التي لا تحققها التوجيهات

أظنني كنت في الثالثة عشر عندما شاهدت لأول مرة فيلمًا أمريكيًّا من إنتاج مطلع الستينات. وعلى الرغم من أن أفلام الأبيض والأسود الدرامية لا تبدو الخيار الأمثل لمن هم فى سني، ولكنني لم أتابع الفيلم بشغف فحسب؛ بل وجدت فى شخصيته الرئيسية بطلًا ومثلًا أعلى.

لم أكن طويلًا أو وسيمًا، وافتقرت إلى الأناقة، ولم أجرب تدخين البايب؛ إلا أن صورة جريجوري بيك الذي أدى دور أتيكوس، ذلك المحامي الذي يحاول تربية أطفاله وحده بعد وفاة أمهم في ظل كساد اقتصادي أفقره، ويحاول أن يثقفهم ويعلمهم كما ينبغى في الجنوب الأمريكي المليء بالجهل والتعصب، والذي يهتم بأن يقر احترامه فى قلوب أطفاله وإن لم ينادوه “سيدى”، كما هو المعتاد من الأطفال المؤدبين فى ذلك العصر، كانت صورته حاضرةً بقوة في ذهني لوقت طويل ومهم في حياتي.

كان الفيلم أن تقتل طائرًا بريئًا (To Kill a Mockingbird)، المأخوذ عن رواية نيل هاربر لي الصادرة في 1960 م. وقصة الفيلم تدور حول قبول جريجوري بيك “أتيكوس” الدفاع عن رجل أسود يدعى توم، متهم بضرب واغتصاب امرأةً بيضاء، مخاطرًا بغضب أهل البلدة وتذمرهم (كما خاطر جريجوري بيك بفقدان جانب كبير من شعبيته بقبول أداء هذا الدور)؛ لقناعته أن أي شخص أيًا كان يستحق فرصة للدفاع عن نفسه، ويعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته. وفي المحاكمة، أثبت أتيكوس لهيئة المحلفين أن توم الفقير المعاق لم يرتكب هذا الجرم، وأنه ضحية مؤامرة للتغطية على المجرم الحقيقي، ولكنهم قرروا إدانته ثم قتل توم فى السجن وإعلان أنه حاول الهرب؛ لتغلق القضية للأبد ولا تعرف الحقيقة.

خلال أقل من ساعتين، تعلمت من خلال هذا الفيلم أن الدفاع عن الحق لا يتطلب “الزعيق” بخطابات رنانة، وأن أسلوب جريجوري بيك “أتيكوس” الهاديء العقلاني يكفي للتعبير عن الرأي؛ بينما “الزعيق” غالبًا ما يخفي أمرًا يستحق الإخفاء، وأن نصر الحق ليس معركة كبرى؛ وإنما موقف أخلاقي أساسي وبسيط، بإعلان ما يعتقد المرء صوابه بصراحة، والتمسك به دون مواربة، وأن صوت الأغلبية ليس صوت الصواب مطلقًا؛ فقد كان رجلٌ واحدٌ يقف في الجانب الصحيح أخلاقيًا، بينما كل رجال القرية في جانب الباطل.

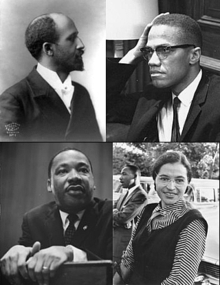

وعندما كبرت قليلًا، عرفت أن الرواية والفيلم صدرا في ظل صراع تاريخي مطلع الستينات عرف لاحقًا بحركة الحقوق المدنية، حيث كان النضال المرير ضد التفرقة العنصرية والتمييز، فكان مصدر العمل الفنى ودافعه هو الإحساس بالمسئولية وضرورة الاشتراك والانحياز إلى جانب الصواب الأخلاقي في الصراع الذي كلل بالنجاح بعد الكثير من التضحيات وسفك الدماء بصدور قانون الحقوق المدنية 1964م، ليحظر صراحة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.

فربما لم يكن صناع الفيلم وكاتبة الرواية يطارَدون في الشوارع بالهروات، أو يطلق عليهم النار، أو يشنقون على قارعة الطريق على يد المتعصبين؛ ولكنهم كانوا مقاتلين في صف القضية الأمامي، ويعود جانب كبير من النصر لجهدهم الذى لم يكن ليحدث لولا إيمانهم بدورهم الثقافى في تنوير المجتمع وإصلاحه أولًا، وبعدالة القضية ثانيًا.

فربما لم يكن صناع الفيلم وكاتبة الرواية يطارَدون في الشوارع بالهروات، أو يطلق عليهم النار، أو يشنقون على قارعة الطريق على يد المتعصبين؛ ولكنهم كانوا مقاتلين في صف القضية الأمامي، ويعود جانب كبير من النصر لجهدهم الذى لم يكن ليحدث لولا إيمانهم بدورهم الثقافى في تنوير المجتمع وإصلاحه أولًا، وبعدالة القضية ثانيًا.

إعلان

وربما تكون لهذه التجربة الفنية المميزة أثر في عدم تأثري بالخطاب الوعظي للدراما المصرية؛ فمقارنة أتيكوس الذى يواجة مجتمعه بأخطائه وفساده الأخلاقي، مضحيًا بقيمتة في المجتمع، وتحوله إلى الشخص المكروه الذي لا يتردد البعض في إيذائه ماديًّا ومعنويًّا؛ بشخصية مثل “بابا ونيس”، الذى يواجه ظواهر سلبية دخيلة على مجتمعنا النقي التقي الأبي العبقري، محاطًا بالإعجاب والتقدير، متلقيًا التصفيق الحاد على خطبه الرنانة التى يلقيها في مواقف الحياة اليومية التي لا تستحق الالتفات، هي مقارنة مجحفة.

ولهذا قابلت أنباء توجيهات الجهات السيادية لصناع المسلسلات الرمضانية بالتركيز على الأخلاق الحميدة والبعد عن مظاهر العشوائية والعنف والمخدرات والجنس والجريمة بابتسامة صفراء.

ربما اختلف الناس أيهما أصح: مذهب الفن للفن أم مذهب الفن للمجتمع، ولكنهم اتفقوا أن الفن حرية قبل أي شيء. فالرسائل المضمنة طبقًا للتوجيهات- مهما كانت حسنة فى ذاتها، ومهما صفت نوايا موجهيها وعظمت قدرات منفذيها الفنية- تصم الفن بالادعاء والتصنع، وإن نجحت فى إيصال رسائلها أفسدت ذوق متلقيها؛ فأصبحوا لا يقدرون الصدق ولا يفرقون بينه وبين الادعاء.

ولهذا تعود لوجهي الابتسامة الصفراء عند سماع “زعيق” البعض وشكواهم ممن يفسدون الذوق العام بفنهم الرديء؛ لأن غالبهم من المدعين الذين لا يُعرف لهم موقف أخلاقي من أي قضية كبري، ولا يصنعون في حياتهم شيء إلا كيل المديح غير المستحق لبعض التافهين، وكيل الشتائم غير المستحقة لتافهين أخرين.

فما بين محاذير السلطة ومقتضيات التجارة، تضاءلت مساحة الحرية في الفن كما تضاءلت في كل مجال، لتفسح الطريق أمام تيار جارف من المدعين والمنافقين، ليصبح الإنتاج الفني كما الإنتاج الفكري: غثاء سيل لا يستحق التوقف عنده طويلًا.

ربما لن يتغير هذا الوضع المحبط وسيبقى كما هو لوقت، ولكنه وإن طال قصير وسيمر.

إعلان