خيانةُ مَن: الوطن أم قِيَم المواطنة؟

قراءة في العلاقة بين معنى الوطن وقيم المواطنة

مَن مِنا لم يسمع في طفولتهِ عن قصة الخليفة عمر بن الخطاب -من الشخصيات الدينيَّة المعروفة في التاريخ الاسلاميّ– مع سارق الخبز في عام المجاعة؟. حيث لم يُطَبّق عليه الحدّ رغم ثبوت فعلته ووجود نص يجيزُ معاقبة اللصوص، وإنَّما قال مقولته الشهيرة “كيف أقطع يداً امتدت لرغيف خبزٍ يمنعُ صاحبه من الهلاك!”. ومن منا لم يرَ في تصرف الخليفة مع السارق برأفة ورحمة تجسيداً حقيقياً لقيَم الدين؟. في الحقيقة إن ما فعله الخليفة عمر كان إعلاءَ ما يمكن أن نسميه اليوم قيم المواطنة أو تلك التي يؤمن بها كل مواطن ويرى فيها خيره وصالحه، على قيَمِ الوطن أو التي يُشرّع فيها الخليفة أو الوليّ ما هو للصالح العام وللناس، حتى لو اختلف ذلك مع ما يرونه من صَلاح. ولكن لسوء الحظ لم تستمر العبقرية العمرية رغم استمرار الكثير مما ورثناه عن المسلمين الأوائل جيلًا بعد جيل. لقد تغيّرَ تاريخ التقييم بعد آلاف السنين، وربما انحدر إلى الأسفل!.

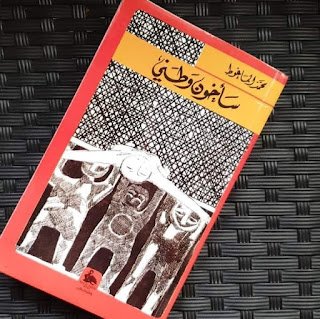

ويمكن أن نرى ذلك الانحدار واضحًا في كتاب (سأخون وطني) للكاتب المرموق “محمد الماغوط“، الذي يحكي فيه عن المأساة التي يعيشها المواطن في عالمنا المعاصر مُحَاصراً بين أمرٍ ونهيٍ وبينَ سلبٍ ونهبٍ لحقٍ أو مستحقٍ، حتى يتحول في النهاية من الشعور الصادق بالمواطنة إلى نقيضها: اللا انتماء إلى الوطن.

لم يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، بالتأكيد، وإنما بعد سلبهِ حقوقه ونفي كل القيم التي آمنَ بها دينيةً كانت أم اجتماعيةً ورأى فيها خيرهُ وصالحه، حتى لو كانت تلك القيم تدافع عن أبسط الحقوق وأقربها إلى روح الفطرة، وهي الحقوق الأساسية كحق الغذاء والسكن والرعاية.. وسنترك القوسَ مفتوحاً لمخيلةِ السلاطين ليضيفوا حقوقاً أخرى تُسلب ( ….).

والحقيقة أن الكاتب يرى في تلك الحالة نوعاً من (الإنحراف القيَمي) نَتَجَ عن انقلابِ الموازين؛ فصار صاحب الشرعية هو الخاضع للفَرَمانات السلطانية، وإعلاءِ قيمِ الوطنيةِ التي تشرّعها إرادةُ السلاطين والحكام على حقوق الفقراء والمعوزين.

إعلان

إنّ السؤال عن غاية هذا السلب المستمر لأقواتِ البشر يمكن تفهمه في حالِ تفهَمنا مشاغل الإرادة السلطانية، فهي مشغولةٌ دائمًا وبحرارةٍ بأن لا تموتَ سدىٍ وألا تقامر بشيء من أجل لا شيء، ومن هنا تَرى ضرورةً وجوديةً في صنع -أو تصنّع- مجدٍ خالدٍ محاولةً فيه تخليدَ اسمها -الذي يَكرهُ البعض حتى نطقه- مهما غلا ثمنه ولو كان بالدماء. والحقيقة أن تلك العقلية المُتحفيّة -أي تُفكِّر بعقلية عتيقة- تعيش في مخيلتها أكثر مما تعيش على أرض الواقع، لتصنع في خيالها نَهضات ميتافيزيقية لا يتحقق سوى مظاهرُها على أرض الواقع، فترى العجب منها ومن مشاريعها التي بلا مردودات والتي لا تدخل حيّزَ الواقع إلا لتصبح عبًء عليه وعلى كاهل الناس: تقطعُ بأرزاقهم وتزاحمهم في لقمة عيشهم وحتى في أسلوب معيشتهم، ولا تخرج “النهضات” من ساحة أحلام السلاطين إلا لتسُبّها ألسنة الجماهير الساخطين الممتلئين بؤسًا وفقرًا وجوعًا، فوحدهم يدركون ثمن تلك البهارج والديون التي ستضاف إلى حساباتهم، ويعرفون كم قطرة من دمائهم سيدفعون.

والحقيقة أن تلك الاستراتيجية الاستعلائية المهمِلة آمال الشعوب وطموحاته؛ أثبتت على مدار قرنين ونصف القرن من الزمن عدم فَلاح نهضة ولا نجاح حركة إصلاحية في أي مجال، بل ربما زادت الهم همومًا.

فكيف تُكمِل النهضة مسيرتها وهي ناهضة على جثث الأحياء وأكفان العَيايا؟. تقف على أجسادهم كاسرًة عمود أرزاقهم الفقري!. وكيف تتقبلُ الشعوبُ النهضةَ وترحبُ بالحداثة وهي من تدفع ثمن بنائها غاليًا من دمائها؟، كما في كل مشروع عظيم راح ضحيته آلاف إن لم يكن مئات الآلاف، وفي النهاية، يدعو بعض وعّاظ السلاطين أنها تُمثّل آمالهم وطموحاتهم، وليس إرادة السلطان وحده!. هذا قول أثبت الزمان كذبهُ.

والواقع أن تلك النزعة الوطنية التي تُعلي من قيمة الوطن المتخيَّل القابع على رؤوس مواطنيه الأبرياء؛ تفشّت مع بدايات القرن العشرين، حيث وجدت تربتها الخصبة مع وجود المستعمر الكولونيالي في البلاد وإفساده فيها، وتوطدت في النهاية بالاستقلال وإنشاء الوزارات الوطنية، وهنا بدأت حقبة جديدة ولكن مع إستعمار “بَلَدي” جديد.

لقد تضاعفت عوارض تلك الظاهرة كلما أثبتت الوزارات الوطنية فشلها في حل أزمات الوطن وفي تبعيتها للمستعمر إيديولوجيًا، لتصل إلى رفع شعارات التصنيف: “الدفاعُ عن الوطن”، “سحقُ أعداء الوطن”، التي تميز بوساطتها بين الموالين والمعارضين المحتملين.

وكلما شعر الوطن المُتَخيَّل بمدى ضعفه لجَأ إلى إضافة شعار جديد، ولم تقتصر تلك الشعارات على معايير التصنيف الإيديولوجي فقط؛ بل راحت تُحددُ على أساسها مَن المواطن وما حقوقه، حتى لو لم يكن له توجهات سياسية. والأدهى مصير الشعوب في المنطقة وحقوقهم؛ حيث أصبحت الشعوب عبيداً لإله جديد هو الوطن وعليهم أن يقدموا ذواتهم قرابينًا له وربما شهداءً عند الضرورة!.

وكذلك استُخدِمت كعصا لتحطيم وكسرِ شوكة كل من يخالف تلك القيم الوطنية المتخيلة، وذلك باسم الوطن، لتصبح الوطنية سلاحًا إيديولوجيًا وليس رباطًا سوسيو-نفسي يربط بين الجماعة بعضها بعضًا، وإنما يفصلها عن بعضها. ولكن الحقيقة أن تلك القيم المتخيَّلة عن الوطنية ما هي إلا قيمًا مختلقة وَضَعها البعض في ظروف تاريخية معينة ولا يعني ذلك بالضرورة ديمومتها بقدر ارتباطها بالظروف من حولها، مثلما حدث في تاريخ نشأتها عندما كانت البلاد تصنّفُ الهويات رمزيًا بين قوميّ وأجنبيّ، ولكن تلك التصنيفات تحولتْ اليوم إلى أداةٍ تشبهُ التصنيف العرقي عند النازية، حيث يُعطي التصنيف السلبي أو الشك في انتماء الشخص إلى القيم الوطنية مبررًا لسحقه وقتله بدمٍ بارد.

من هنا نستطيع أن نفهم كيف تغيرت معادلات الاتّزان الوطني الحاقَّة من أولويات المواطنة إلى أولويات الوطن، لتصل إلى حال تكاد تكون فيه بلا مواطنين؛ اللهم إلا رعايا الخارج من المهاجرين، وذلك عبر إعلاء قيم الوطن أو الوطنية تحت شعار “الوطن فوق الجميع” على حساب قيم المواطنين أو المواطنة والتي يستفيد منها هؤلاء الجميع المذكورين سابقًا. ومن هنا أيضًا نستطيع أن نرى مدى السخرية بنصرة الوطن المتخيل على شعبهِ الحي في الواقع.

لقد وجدنا ضرورةً في طرح سؤال عن العلاقات الممكنة بين معنى الوطن وبين القيم التي يتبناها من أجل فهم أعمق لتلك الإشكالية، وكذلك مدى تأثير تلك القيم على المواطنين وانتمائهم إلى وطن أو حتى تصوراتهم عنه، حيث تتبدل الصور من صور ذات معنى في الذاكرة إلى مجرد ذاكرة وصفيه تتذكر الأماكن التي عاش أو يعيش فيها الإنسان، مع عدم الشعور بأي روابط نحوها. وبذلك ترتفع الأزمة لتدخل في مستويات إدراك المواطن الفرد لمحيطه وليس فقط في القدرة على العيش فيه.

معنى الوطن: وطني شفاف

الحقيقة أن كلمة وطن كلمة شفافة بلا معنى وفضفاضة للغاية، وتستطيع أن تقبل من التأويلات ما يتناقض مع بعضها بعضًا. ويستطيع الجميع أن يؤوّل كلمة الوطن حسب تجربته الخاصة التي عايشها داخل الوطن. والمفارقة أن من تسميهم القيم الوطنية والقائمين عليها بـ: أعداء الوطن هم أيضًا يملكون الحق في التعبير عن انتمائهم إلى الوطن وإن كان تصورهم عنه خاص وشخصي!.

ولكن المفارقة الأخرى التي تجمع الفريقين في سلة واحدة، هي نسيانهم أن قيمة الوطن هي ما يحدد معناه الحقيقي وليس المُتخيَّل حسب كل إيديولوجيا أو مرجعية فكرية، فترجع قيمتهُ إلى القيم التي يتبناها الوطن أساسًا والتي يفترض أن يحصل عليها الجميع

غير أنّ الفارق هو طبيعة تلك القيم وأولوياتها، فيمكن أن تكون قيمًا وطنية على طريقة الوطنيين الجدد: تُعلي من المُتَخيَّل المؤوَّل على الواقعي المعاش، أو العكس؛ أن تكون قيماً للمواطنة تعلي من الواقعي المعاش على المُتَخيَّل المؤوَّل.

ولكن ما يحدث في ظل تلك النزعة الوطنية هو اختيار قيم الوطنية وتفضيلها على قيم المواطنة في سلم الأولويات، لينتهي الحال بالمواطن الفاقد قيمته وقيمه إلى الشعور باللا انتماء إلى الوطن الذي عاش فيه، وتتحول علاقته معه من روابط زمكانية شعورية، إلى مجرد روابط مكانية وزمانية مفككة ومشاعر مشتتة، لا يشعر بوحدته معها أو انتمائه لها.

ويجب الاعتراف بأن تلك النتيجة أكثر واقعية في تصورها، مع استمرار وتيرة المزايدات والتعالي باسم قيم الوطنية المثالية، والتقليل المتزايد من قيم المواطنة ونفي قيمة المطالب الشخصية، كالحصول على بعض الحقوق الأساسية كحق الغذاء والدواء والرعاية اللائقة والمسكن، وكل ذلك من أجل التضحية لبناء الوطن المتخيَّل ومحاولة تحقيقه شبه المستحيلة لتضاد إرادة الشعب مع إرادة السلطان العارف بمصلحة الوطن ومواطنيه. والسؤال كيف يمكن أن تبني نهضة الأمم وشعوبها لا تؤمن بضرورتها؟ وربما على العكس؛ ترى فيها عدواً يقصد سلبَ أرزاقها ويُضيّق عليها حقوقها باسم الوطنية!.

قيم المواطنة: “أعطني وطني اترك يديا”

إن المعيار الذي تعتمده لتحديد مدى انتماء المواطن الفرد إلى وطنه هو شعورهُ بقيمته في هذا الوطن، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية التي تحددها القيم والطموحات التي يتبناها هذا الفرد ويحترمها، وليست قيم الوطنية المنزلة من عليّي البيروقراطية، ونعتقد أن ذلك الحافز المعزز لشعور الفرد بالوفاء والانتماء إلى الوطن وارتباطه مع المكان وتكوينه مخزونًا من الذكريات؛ وحده القادر على إعطاء كلمة “الوطن” الشفافة لونًا ومعنًى، كيما تعطي الألوان المذابة في الماء الشفاف ألوانها وتصبغهُ بها.

ما هو وطني؟: حُلمي عن الوطن

إن الوطن الحقيقي هو المكان الذي يشعر الفرد في جوانبه بالحرية، وبأنه قادر على كسب حقوقهِ بسهولة ودون استخدام القوة أو النفوذ، وضمان كل القيم الحقوقية التي تؤدي إلى نَيل الجميع حقوقهم الأساسية، على العكس من إعلاء شعارات فارغة لا معنى أو دلالات محددة لها عن “الوطن” وعن “قيم الوطنية”، التي غالبًا ما تنتهي بالمواطن إلى شعوره باللا انتماء وبالانتقاص من حقوقه الأساسية، وهتك الروابط الشعورية مع (الزمكان) الذي يعيش فيه، والذي بفضلهما يكون لكلمة “وطن” معنى.

ولكن يبقى أن نطرح سؤالًا ليس فقط عن ماضي وحاضر تلك الظاهرة بل وعن مستقبلها: ما هو مستقبل ادّعاء القيم الوطنية وسلب القيمة من القيم الأخرى واتهامها بالـلا وطنية؟، وهل يمكن حقًا أن تأخذنا تلك القيم البعيدة عن الشعوب نحو نهضة حقيقية بلا انتكاسات؟، أم أن سيناريو نكسة النهضة العربية سيتكرر من جديد مع تكرار نفس الأسباب؟.

يرى البعضُ الحلَّ في تغيير الدولة سُلّمَ أولوياتها ليصبح للاجتماعي والاقتصادي الأولوية على الإيديولوجي والقومي، حتى تستطيع الدولة تسخير نُظُمها لخدمة تلك المشروعات بعيدًا عن صراعات الهوية ومشكلاتها.

وهل يمكن أن نعتبر اللا إنتماء وفقدان الوطن معناه لانحراف قيمه خيانةً؟، في وقتٍ نعتقد فيه بأن تحريف قيم المواطنة هي الشرف!.

إعلان