جمهورية الصمت: كيف تشكل صمت الطبقات التابعة عربيًا؟

أتذكّر مقولة للمفكر الماركسي العراقي “فالح عبد الجبار” كانت كاشفة عن واقع طبيعة تشكيل الطبقات التابعة في المجتمعات العربية، وهي: “في جمهورية الصمت يحتاج المرء إلى أن يتعلم النطق”.

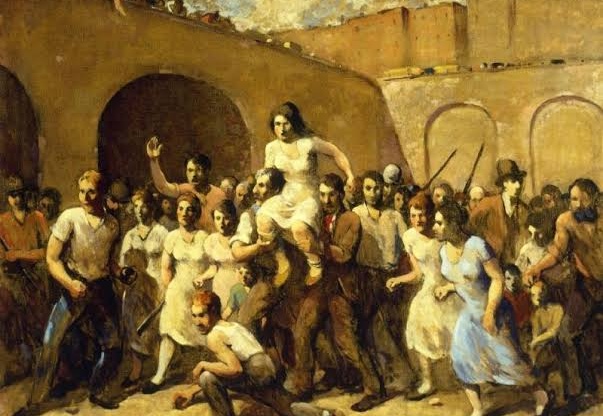

ونحن نجد، على سبيل المثال، أنّ التحركات التاريخية للحشود العربية أثبتت ملمحًا من ملامح التأزم البنيوي لتشكيل تلك التكتّلات الاجتماعية داخل المجتمعات العربية، إذْ أنها غير قادرة على أن تنطق شعارًا سياسيًا واحدًا، وليس شعارًا حقوقيًا أجوف الملامح السياسية. ولهذا، كانت ردود الفعل للتمردات الاجتماعية لتلك الطبقات التابعة تاريخيًا عبر وسائط رمزية ثقافية هوياتية خرساء سياسيًا.

ونرى أنّ تطوّر البنية المجتمعية تصاحبه تغيرات على كل المستويات التكوينية لتلك البنية -اقتصادية، وسياسية، وأيديولوجية-. وذلك لا يعني بتاتًا، حدوث تلك التغيّرات بشكل موازي على جميع مستوياتها. ولاسيما، في ضوء ما تعانيه مجتمعاتنا العربية من تأزّم بنيوي، يعد كملمح رئيسي للنمو اللامتكافئ الذي تعاني منه بنية تلك المجتمعات العربية ذات الأنماط الإنتاجية الاجتماعية المختلطة. ومنها -وفقًا للقاموس الماركسي- خلقت فروق شاسعة بين ما تمثله البنية التحتية اقتصاديًا والبنية الفوقية سياسياً وايديولوجياً لتلك المجتمعات.

يمكننا أيضًا تفنيد طبيعة التصوّرات التي تحصر تلك التغيرات في اتجاه واحد، من أسفل إلى أعلى! ففي ضوء التقسيم الثنائي، أي العلاقة بين البنية التحتية، ممثلة في القاعدة الاقتصادية من علاقات الإنتاج والقوى المنتجة، وبين البناء الفوقي بالمعنى الثقافي الواسع في العادات والتقاليد، والوعي الجمعي، والعلاقات الاجتماعية والرمزية… لا يعد التغيّر في البنية التحتية الاقتصادية عنصرًا كافٍ للتأثير الميكانيكي على الحياة السياسية والأيديولوجية، ففي الحالة العربية، نجد تاريخ بنية تلك المجتمعات العربية شاهدة على أنّ التغييرات لديها لا تحدث بشكل يوازي مدى التغيير الحاصل في شكل الدولة ذاتها من حيث عملية التحديث!

وفي ضوء ذلك، نجد أنفسنا أمام تساؤلات تحتاج إلى إعادة الطرح من زاوية التحليل البنيوي، بحيث يمكننا تفسير حركة تشكل تلك الطبقات الاجتماعية التي نعيش وفقًا لها اليوم. فإذا كانت هناك تطوّرات في الواقع الاقتصادي، فلماذا لا يدفع ذلك إلى تغيير فعلي لشكل العلاقات الاجتماعية؟ وكيف يكون المستوى السياسي والأيديولوجي ثقافيًا مقارنةً بدرجة التطوّر الاقتصادي؟

إعلان

تأزم بنيوي: كيف تتشكّل الطبقة التابعة؟

هناك أسباب رئيسية عديدة، الوصول إليها يتطلب نوعًا من نفض الغبار عن أعيننا، فإزالة بعضًا من الغشاوة، ضرورة معرفية كي نفهم حالة التأزّم في التشكّل الطبقي للطبقات الاجتماعية العربية. في مقدماتها، تبرز أزمة النخبة والبرجوازية العربية التي لم تستطع يومًا تحمل المهام التاريخية، وذلك بحكم تبعيتها وصلتها الخاصة بنيويًا بسياقها الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الشرائح الوسطى المرتبطة بأجهزة الدولة، بإعتبارها أساسًا شرائح بيروقراطية، إذْ أنها نشأت في خضم تضخم جهاز الدولة. ومن جانب أخر، يتموقع “القطاع الخاص” في تلك البلدان بحسب علاقته التكافلية مع بيروقراطية الدولة، وبالتالي نجد تلك الشرائح الوسطى -في الأغلب- محافظة وتابعة على الخط العام المتبع لسياسات الدولة. أما إذا تتبّعنا نطاق الطبقة العاملة، فيلاحظ أنها طبقة محدودة عدديًا جدًا ولايربطها تشكيل منظم سياسيًا. بيد أنّ الشرائح الغالبة عدديًا للطبقة العاملة، يمكن أن ندرجها ضمن مصطلح “البروليتاريا الرثة” التي تميّز الشرائح الاجتماعية التابعة العربية.

عندما ننهج المفهوم الماركسي للطبقة الاجتماعية، عامة، سنلاحظ أنها تفتقد أهم سمة محدّدة لها، وهي أن تكون واعية بمصالحها الطبقية، لتستطيع أن تقوم بمعاركها السياسية أثناء صراعها الطبقي حتى تتمكّن من تغير واقعها السياسي الطبقي. هذا المستوى من الصراعات الطبقية لدى تلك الشرائح والطبقات، يفضي بشكل طبيعي إلى تبلور سمة التبعية، إذْ أنه لم يتوفّر المفهوم لـ “الوعي الطبقي” من حيث الدرجة والكيفية من الوعي، حتى وإن حدثت حركات اجتماعية بها شيئًا من التمثيل الواعي، فإنها لا تتجاوز نطاق التحركات العفوية، وليست نابعة عن تنظيم سياسي واعي بحدود مصالحه الطبقية.

إذا نظرنا إلى أنّ الصراع الطبقي هو أساس التغيير السياسي والأيديولوجي والقانوني المنعكس على شكل العلاقات الاجتماعية في بنية المجتمعات الرأسمالية، خاصة ذات التطوّر المتقدّم للنمو الرأسمالي، فإنّ تلك النظرة، لا تتوفّر لدى الطبقات العربية التابعة من حيث الكم والكيف لتلك الصراعات الطبقية السياسية التي تستطيع أن تسلكها تلك الطبقات والشرائح العربية مثل نظيرتها في تلك البلدان المتقدّمة رأسماليًا. وكمثال على ذلك، يمكننا أن نجد تطور المستوى القانوني لتلك البلدان العربية -كان ولازال- ما هو إلّا صدى الصراع الطبقي لطبقاتها التابعة، فنجد مثلاً حقوق النساء التاريخية، قد تحقّقت من خلال الصراع الطبقي لنساء الطبقة العاملة في بعض الفترات التاريخية، حيث استطعن نزع حقوقهن السياسية والاقتصادية والقانونية من الطبقة المسيطرة البرجوازية.

التصحر السياسي: ما بين تضخم الدولة و ضعف المجتمع المدني

نتيجة لتأزّم التشكّل الطبقي للمكونات الاجتماعية العربية، وبالأخص، بنية الطبقة البرجوازية العربية التي لم تتخذ نفس مسار التشكّل كما حدث لطبقة البرجوازية للدول ذات التراكم المتطور رأسماليًا، مما أدّى بدوره لتوغل الدولة اقتصاديًا وسياسيًا لتعويض الضعف الكيفي والكمي لبرجوازيتها في عملية تسريع التحول للنمط الرأسمالي، ومنها نشأة ما يسمى “برجوازية الدولة” المرتبطة عضويًا بجهاز الدولة.

هذا التوغّل شوه وظيفية الدولة باختصاصها المتعلّق بالاستقلال النسبي حيال الطبقات الاجتماعية المهيمنة منها والتابعة، ومنها التوغّل السياسي للدولة كانعكاس لتوغلها الاقتصادي، مما أثّر على عملية تشكّل الفاعلية السياسية ككل. ومن ذلك، ينعكس الأمر على عجز الفواعل السياسية سواء أحزاب سياسية على المسرح السياسي أو الممارسات السياسية عامة التي تؤدّي فواعلها في نطاق ساحة ما يسمى “المجتمع المدني”، حيث كان أهم ملامح “التصحر السياسي” ليس فقط في دكتاتورية النظم السياسية لتلك البلدان العربية وما يصاحبها من توغّل الدولة سياسيًا واقتصاديًا، ولكن هناك تأزم في تشكل بنية ذلك المجتمع المدني ومؤسساته، ويظهر هذا العجز والجمود بتشابك تلك العوامل التي أدّت إلى أهم ملمح من ملامح الحياة السياسية في أغلب المجتمعات العربية، ألا وهي: ظاهرة التصحر السياسي.

ورجوعًا للتجارب التاريخية، هناك عدّة محاولات للإجابة بالقياس عن فحوى هذه التأزمات البنيوية المصاحبة لتلك البلدان التابعة، مثل؛ التجربة البلشفية في سياق روسيا القيصرية والماوية في الصين الشعبية، كانت تلك المحاولات تسعى لتجاوز عجز برجوازيتها التابعة والمرتبطة عضويًا برأس المال الخارجي، حيث لا تستطيع أن تقوم بدورها الوظيفي في تثوير بنية المجتمع وعلاقاته الإنتاجية والاجتماعية، وكذلك في الجهة المقابلة هناك طبقة عاملة ضعيفة كميًا، وبلد يغلب عليها أنماط الإنتاج المختلطة التي ما زالت بنية مجتمعها الإقطاعي بشبكة علاقاتها الاجتماعية مهيمنة وحاضرة بقوة وعقبة في التحول الرأسمالي، بأغلبية فلاحية مقارنة بعدد الطبقة العاملة التي خضعت للعلاقات الإنتاجية الرأسمالية.

تُظهر المقارنة التاريخية، افتقاد المجتمعات العربية، لما احتوته التجارب التاريخية سواء في روسيا أو الصين أو التجربة الفرنسية، فلم تكن بانتظار البرجوازية بأن تتجاوز ترددها وتقوم بقيادة عملية التثوير المجتمعي لشبكة علاقاتها الإنتاجية والاجتماعية، حيث في الحالة الفرنسية لولا اليعاقبة (البرجوازية الصغيرة) هي من قادت الخطوات الراديكالية لتتجاوز تردد برجوازيتها التي كانت خطواتها لا تتجاوز نطاق التوفيق الإصلاحي مع النظام الملكي. لذا يمكننا الحفر أعمق من ذلك المستوى مع ما يمكن مقاربته إلى مفهوم البداوة السياسية.

البداوة السياسية: رثاثة التشكّل الطبقي العربي

تعد أبرز ملامح الرثاثة البنيوية في خريطة تشكّل الطبقات الاجتماعية العربية، في ظاهرة جلية تتسم بالسيولة وعدم الاستقرار، مما يعكس تلك الحالة على الأوضاع السياسية والأيديولوجية. ذهب الفيلسوف الإيطالي “أنطونيو غرامشي” في دفاتر السجن، إلى توصيف هذه الظاهرة، تحت مسمى “البداوة السياسية – political nomadism”، حيث كان يجد أسبابها في غياب الفاعلية السياسية لتلك الشرائح الاجتماعية، نظرًا لطبيعة الممارسة القائمة على اللا اهتمام التقليدي بالسياسة والسلبية المستشرية لدى قطاعات الجماهير الشعبية، بما تحتله البروليتاريا الرثّة من نسبة عالية من المتخلعين طبقيًا، مع وجود “الطبقة الوسطى” التي غلب عليها الطابع الريفي ثقافيًا، رغم أنها الحاضنة الأعم لما سمي بـ “الانتلجنسيا” أي فئة المثقفين، حيث انعكست ظاهرة البداوة السياسية على مسارات تحالفاتها السياسية والأيديولوجية.

وفي المجتمعات العربية -كما سبق القول- يتسم التطور الاجتماعي بضعف في التشكل الطبقي، ولا سيما غياب برجوازية وطنية قوية قادرة على إنتاج نمطها الاقتصادي والسيطرة الهيمنية على المجتمع. هذا الغياب يؤدّي إلى تضخم دور الدولة، ويُفسح المجال أمام الشرائح الوسطى –المرتبطة عضويًا بالدولة– لتتقدم كقاعدة اجتماعية بديلة، لا لقوتها الذاتية، بل لفراغ البرجوازية. وفي هذا السياق، تتبلور ظاهرة نمط الإنتاج الكولونيالي، حيث تظل البرجوازية المحلية تابعة للرأسمالية الإمبريالية، وتستمد سيادتها من هذه التبعية. ونظرًا لضعف هذه البرجوازية التابعة، لا تستطيع أن تمنع البرجوازية الصغيرة – غير المؤهلة للهيمنة طبقًا لتموضعها في الإنتاج– من السيطرة. وغالبًا ما تتحقق هذه السيطرة عبر الانقلابات العسكرية، التي تمثل المسار النموذجي لصعود البرجوازية الصغيرة إلى الحكم في العالم العربي.

التمثيل الطبقي: تناقضات الصراع الطبقي

عند وصول البرجوازية الصغيرة إلى موقع السيطرة الطبقية، ينعكس أثرها الأكثر بروزًا في جمود الصراع الطبقي، حيث تعمل على تجميد الحقل السياسي الذي يُعد المجال الأساسي لتطوّر هذا الصراع. وبما أنها طبقة غير مهيمنة بنيويًا، فإنها تسعى للحفاظ على سلطتها عبر إخضاع الطبقتين الرئيسيتين – البرجوازية والعاملة – لمنطقها، وهو ما يتجلى بوضوح في تجربة النظام الناصري في مصر.

وإذ تتبوأ البرجوازية الصغيرة السلطة، فإنّ أزمتها الطبقية البنيوية تفرض نفسها على النظام السياسي، لتكشِف عن عجزها عن إجراء تحوّل جذري في علاقات الإنتاج الكولونيالية أو إحداث قطيعة مع التبعية للرأسمال الإمبريالي. وبالتالي، تفشل في إنجاز ثورة وطنية تحررية، وتعجز عن تجديد مشروعها الطبقي أو بناء هيمنة مستقرة.

هذا العجز البنيوي يفضي إلى تناقض داخلي بين ممثلي البرجوازية الصغيرة الحاكمة وجماهيرها من ذات الطبقة، خصوصًا في ظلّ استمرار علاقات الإنتاج التابعة للقوى الإمبريالية. ومع الوقت، في ظل الحفاظ على الإنتاج الاجتماعي، يتحوّل ممثّلوها إلى برجوازية بيروقراطية تابعة، ما يؤدي إلى انقطاع التمثيل الطبقي دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع الرابطة الأيديولوجية، التي تبقى متماسكة بفعل الخطاب السياسي المسيطر، وهو ما نلمسه في ازدواجية مواقف اليسار المصري تجاه عبد الناصر.

رغم تحوّل ممثّلي البرجوازية الصغيرة إلى برجوازية تابعة، تبقى أيديولوجيا البرجوازية الصغيرة هي الخطاب السائد، مانعة انكشاف التحول الطبقي الحقيقي. ومن هنا، يتضح أهم أوجه التأزم في بنية الطبقات التابعة: سيطرة برجوازية صغيرة غير مهيمنة فعليًا، وضعف البرجوازية الكبرى والطبقة العاملة، ما يؤدي إلى جمود سياسي وأيديولوجي رغم تصاعد التناقضات الاقتصادية.

إذًا، تتجلى أزمة التطور السياسي في المجتمعات العربية في توتّر العلاقة الأيديولوجية بين الطبقات الاجتماعية، وهي علاقة تلعب فيها البرجوازية الصغيرة دورًا محوريًا. فالصراع الطبقي، وإن كان سياسيًا في جوهره، لا يجد تعبيره الفعلي إلّا من خلال الحقل الأيديولوجي، الذي يشكل ساحة التفاعل والتأزم بين الطبقات.

ويتعقد هذا المشهد أكثر حين نلحظ أن الطبقة العاملة العربية تعاني من ضعف أيديولوجي يمنعها من بلورة وعي طبقي مستقل، فتظلّ واقعة تحت هيمنة الخطاب البرجوازي الصغير، ما يحدّ من قدرتها على نزع الهيمنة الطبقية. وهذا الضعف الأيديولوجي والسياسي يُسهم في جمود الفاعلية السياسية للحركات والتنظيمات العربية، ويُعمّق الفجوة بين المستويات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية في البنية الاجتماعية.

وهكذا، نكون أمام مشهد طبقي مأزوم؛ حيث تتقلّص مساحة الفعل السياسي والاجتماعي للطبقات التابعة، وتتداخل العوائق الأيديولوجية مع حدود الفعل السياسي، مما يعكس تعقيد الواقع المجتمعي العربي، حيث لا يتحرّك التاريخ فقط بفعل أفكار الطبقات، بل عبر تفاعلاتها المعقدة ومواقعها المتغيرة في الخريطة الطبقية.

إعلان