تأملات سابقة لأوانها في المناخ الأكاديمي: بيداغوجيا للأرواح الحرة

إذ هي الحقيقة: لقد غادرت بيت العلماء، وصفقت الباب ورائي وانا أخرج من هناك

– هكذا تكلم زرادشت، الكتاب الثاني، ص 245

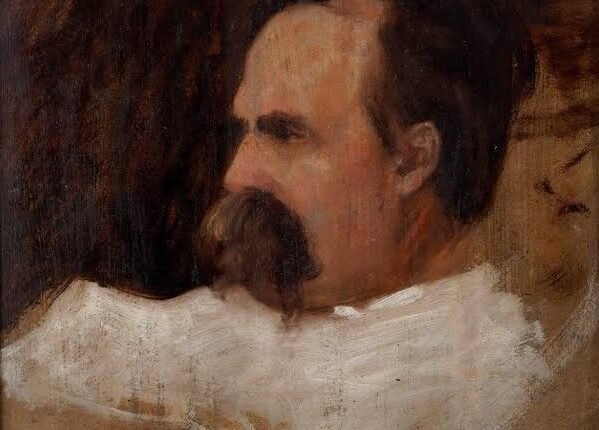

قدّم فريدريك نيتشه – الفيلسوف الألماني الذي لا تزال إنجازاته الفكرية محطّ تقييم وجدل حتى بعد وفاته بزمن طويل- نقدًا لاذعًا للسلطات التي تحوّلت إلى أصنام بعد أفول الإله، وهو نقدٌ يمتد ليشمل رؤاه حول التعليم والمؤسّسات الأكاديمية. شغل نيتشه منصب أستاذ للفيلولوجيا (فقه اللغة الكلاسيكي) جامعة بازل في سن مبكّرة على نحو غير معتاد، مما يدل على أنه كان هو نفسه منغمسًا في الأوساط الأكاديمي قبل أن يزداد نفوره منه ويهجر الجامعة. وقد قادته تجاربه المبكّرة ومساره الفلسفي اللاحق إلى بلورة نقدٍ لما اعتبره مارك إي. جوناس و دوغلاس وياسيك بـ”الحالة الضالة للتعليم في المشهد الاجتماعي الألماني الذي كان يتّجه نحو الحداثة بخطى متسارعة”، مقدّمًا بذلك رؤىً لا تزال أصداؤها تتردد في صميم التوترات الأساسية التي تعاني منها الأوساط الأكاديمية المعاصرة.

كان نقد نيتشه متعدّد الأوجه، إذ لم يستهدف الأفراد داخل الأوساط الأكاديمية فحسب، بل طال أيضًا الهياكل المؤسسية والتوجهات الفكرية السائدة. يعرّف نيتشه “البحث العلمي في كتابيه “انساني، مفرط في انسانيته” و”ماوراء الخير والشر” بأنه التقصي الدقيق، والضيق، وغير المتحيز، الذي أصبح هو القاعدة في العلوم الطبيعية والإنسانية. ولكن نيشته غالبًا ما صوّر الباحثين بصورة سلبية، واصفًا إياهم في الكتاب الثاني من “هكذا تكلم زرادشت” بأنهم “مثل الطواحين يشتغلون ويجرشون: على المرء فقط أن يرمي لهم بحبوبه! … يراقبون أصابع بعضهم البعض ولا يثقون حتى في أفضلهم”.

لقد عدّهم “بُلهاء” –هذا هو الإنسان– و”مسطحي الرؤوس” -تأملات سابقة لآوانها- و”مجرد ثرثارين” -إنساني، مفرط في إنسانيته- عندما يتعلّق الأمر بالفهم، كما وصف نقائصهم الشخصية عبر ادعاء أنهم “عوانس” -ما وراء الخير و الشر- و”منحطون” -هذا هو الإنسان-. فـ بالنسبة له، فإنّ الباحثين الأكاديميّين يكتفون فقط بإعادة اجترار أفكار الآخرين، مما يفقد الفكر الأصيل قوته الخصبة ويجعله أشبه “بالدقيق” بدلًا من “الحبوب النضرة”. كذلك يعتقد أنهم يهدفون إلى قتل الطبيعة وتشريحها وفهمها، على نحو مضاد من العبقري الذي يسعى إلى إثرائها وتنميتها. وقد كشفت جدلياته المبكرة ضد الفيلولوجيا، تخصّصه الأكاديمي، عن ازدراء لكثير من الاساتذة “الذين يدعون اهتماما بالمعرفة من أجل المعرفة ذاتها، والتي غالبًا ما تأتي على حساب الحياة نفسها. لكنه يقول عنهم في “شوبنهاور مربياً” انهم “نهمون للمناصب والأوسمة، حذرون ومرنون، متملقون لأصحاب النفوذ والمكانة”.

أما عن المؤسّسات التعليمية وسيطرة الدولة، فقد شنّ نيتشه هجومه اللاذع على التوجّهات الثقافية، وخاصة التعليمية منها” في محاضرة له بعنوان “حول مستقبل مؤسّساتنا التعليمية” تحدّث عن هيمنة الدولة على المؤسّسات التعليمية وكيف تسارعت تلك الهيمنة بفعل قيام الرايخ الألماني الموحّد حديثًا أنذاك. لقد اعتبر “الليفياثان البروسي” المنتصر وإصلاحاته التعليمية بمثابة قوة شديدة الخطورة على الثقافة معتقدًا أنّ “الدولة لا تستخدم الحقيقة في حدّ ذاتها أبدًا، بل تستخدم فقط الحقيقة التي تنفعها”. ونتيجة لذلك، أصبح التعليم الذي تموّله الدولة أداة “لتسوية الثقافة وخفض مستواها” من خلال استرضاء الجماهير وتعزيز مصالح الدولة، مما يحول دون تطوّر الثقافة “الحقيقية” والتألّق الفردي. ورأى أنّ المؤسّسات التعليمية قد كُلّفت بمهمة “ترويض أعداد لا حصر لها من الشباب بكفاءة من أجل خدمة الدولة في المستقبل”.

لم تقف فلسفة نيتشه عند هذا الحدّ، بل وجّه سهام نقده إلى “التخصّص الدقيق” في التعليم، مجادلًا بأنه يؤدّي إلى “نظام امتحانات مهول” يعطي الأولوية للذاكرة والسرعة على حساب تنمية الروح المتعلّمة. في “تأملات سابقة لأوانها” يشخّص نيتشه الخطر الكامن في طريقة إدارة الشؤوون الدراسية بصورة آلية مسومة مجردة من الإنسانية والتي تؤدّي إلى مرض الحياة ومن ثم موتها. يرى نيتشه أن إفراط الأكاديميين في اختصاصاتهم يفقدهم الهدف الاكبر ألا وهو الثقافة، وأنّ الدراسة الحديثة تهمّش الثقافة بدلًا من إثرائها. ويرى أنّ التخصّص العلمي الدقيق يشبه الدين في قدرته على تدمير التعلّم واستغلال البشرية، كما خشي من أنّ الفلسفة نفسها آخذة في التضاءل بسبب استيلاء العلم عليها، داعيًا إلى فصل الفلسفة عن كل من الدولة والأوساط الأكاديمية لاستعادة “كرامتها” وجعلها “قوية ومهيبة”. إذ يرفض نيتشه سيادة العقل، معتبرًا إياه نظامًا عقائديًا يعتمد على سلطة متعالية، وغالبًا ما يقدّم “تصوّرات خاطئة” في العالم الحديث.

إعلان

يعزو نيتشه إلى التخصّص الدقيق إلى بزوغ احدى منغصاته الفكرية، ألا وهي شخصية “الصحفي” أو ما يعرف في يومنا هذا “بالمحلّل الاعلامي”، فيعتقد أنّ صعود نجم الصحافة في القرن التاسع عشر له الأثر السيء على المؤسّسات الاكاديمية، فرأى في الصحفي رمزًا للانحدار الاكاديمي. لقد وصف الصحفيين بأنهم مركّبوا معلومات بشكل سطحي وأشار إلى أنّ لغتهم تتسم بالأسلوب الناعم والمزخرف والتي تميل إلى صنع ثنائيات قطبية فجّة يمكن أن تسبّب غثيانًا جسديًا. ويكمن خطر الصحفي على الاكاديمية أنّ الأكاديميين كانوا غالبًا ما يتبنّون أسلوب الصحفي في محاولة بائسة منهم لتقليد “الإنسان الموسوعي” المتمثّل في شخصيتي غوته وشيلر.

لا يزال نقد نيتشه للمؤسّسات الأكاديمية ذا أهمية كبيرة، وإن كانت أفكاره موضع جدل في كثير من الأحيان، بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية المعاصرة. منذ وفاته، تعرّضت لغته/أفكاره لتشويه بطرق شتى على أيدي كتّاب مختلفين، بمن فيهم ما بعد الحداثيين الذين نبذوا التحليل التقليدي. فغالبًا ما قام ما بعد الحداثيين بإزاحة أهداف نيتشه المنقوشة عن مركزها، ورفضوا النظر في مكانة أي مفهوم ضمن الشبكة المعرفية التكاملية لنموذجه الفلسفي، وبحثوا عن معانٍ لم تخطر بباله قط. هذا التحليل المدفوع بأجندة مسبقة، كما يوضّح الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، يوحي بأنّ “التأويل لا يمكن أن ينتهي أبدًا، ببساطة لأنه لا يوجد شيء لتأويله”. وقد حاول العديد من الباحثين “تخفيف حدة” أو “تدجين” أفكار نيتشه الأقل استساغة، غالبًا لمواءمته مع النقد التعليمي المعاصر أو لإنقاذه من تهم النخبوية.

تقدّم فلسفة نيتشه أساسًا قويًا لمساءلة الأسس الأخلاقية للتعليم المعاصر، فهي تمثّل تحدّ جلي للنظريات الليبرالية والديمقراطية في التعليم والتي تعتمد على مفاهميم مثل “العقل الكوني” و”اليقين الأخلاقي”، إذ يرى فيها أفكارًا تفرض حلولا شمولية غالبًا ما تهمّش “الآخر”. في حين أن نظريته في “النسبوية” قد مهدت الطريق لتأويلات متعدًدة جاعلة من الاختلاف مبدأ أخلاقيًا. ويعتقد باحثون مثل مارك إي. جوناس و دوغلاس و. ياسيك أنّ فلسفة نيتشه بإمكانها ان تشحذ قدرتنا على التمييز فيما إذا كانت الديمقراطيات الحديثة تعزّز حقًا التفوق والتميز الفردي أم أنها تخضع لأفكار مساواتية تقلّل من شأن الإمكانات البشرية.

يتّضح من هذا أنّ العديد من ملاحظات نيتشه حول التعليم لا تزال وثيقة الصلة بالمؤسّسات المعاصرة. إن الوتيرة السريعة للتطوّر التكنولوجي خلق حالة من الفوضى وعدم اليقين تكافح المؤسّسات التعليمية الحالية معالجتها. كذلك فرض الهيمنة الحكومية من خلل سياسة توحيد المناهج يخلق بالنتيجة سرديات يقينية كبرى لا تترك مجالًا للأختلاف والتنمية الفردية، معطية الاولوية للتجانس والتوافق الاجتماعي الذي يعزز الثقافة الشمولية. وهذا يتّفق مع خشية نيتشه من أن يصبح التعليم آلة في خدمة ايديولوجيات سياسية واقتصادية.

إن دعوة نيتشه للطلاب، في كتابه “غسق الاوثان”، إلى تعلّم كيف يجب أن يروا، وكيف يجب أن يفكّروا ويتعلّموا ويتكلموا ويكتبوا من أجل الوصول إلى “ثقافة راقية” يجعلنا نعيد النظر في علم أصول التدريس (البيداغوجيا) ويضعنا أمام تحدي خطير وخصوصًا أمام مؤسّساتنا العربية التي تنتهج منهجًا تقليدي للتدريب الأكاديمي. لقد انتقد نيتشه، في “شوبنهاور مربيا” نموذج “التفكير النقدي” السائد إذا كان يؤدّي إلى جعل الطلاب عاجزين عن التفاعل مع الافكار بشكلٍ يثري تجاربهم بالفعل، مما يختزل التعلم في الجانب النظري بدلا عن روية تلك الافكار تتبلور في الواقع وترشدهم نحو إثبات الحياة.

في كتابه “إنساني، مفرط في إنسانيته” لاحظ نيتشه أنّ الأنظمة التعليمية عزّزت ميلًا عميقًا، يكاد يكون طفوليًا إلى الطاعة في جميع الأمور. وقد وجد أنه من المشين أن تسعى الجامعات الأولية إلى إنتاج مواطنين نافعين ومخلصين للدولة على حساب المفكّرين الحقيقيين. في “شوبنهاور مربيًا” تحدّث عن تفضيل الفلاسفة وظائف الدولة على حساب المحاولة في تعقّب الحقيقة في كل مخابئها، مؤكدا ان هذه البيئة أدّت إلى قمع الارادة الفردية وطوّرت عقلية القطيع التي تحتفي بالمساواة في الحقوق.

كشف نيتشه الكثيرمن الدوافع الدنيئة خلف الكثير من المساعي الأكاديمية مشيرًا إلى أن الحقيقة تكون ذا منفعة عندما تكون وفي وضع يمكنها توفير الرواتب والترقيات المباشرة، وأن هذا السعي وراء التقدير الدنيوي، يأتي غالبًا على حساب النزاهة الفكرية وأسس البحث عن الحقيقة.

في حين يؤكّد نيتشه على أهمية الحرية في التفكير النقدي الذي يتطلّب شكًا مطلقًا في جميع المفاهيم الموروثة. إنّ الروح الحرة يتوجّب عليها الاستعداد لاحتضان الاحتمالات الخطيرة وهذا يعني تبنّي رؤى منافية لروح العصر ورأيه السائد. والروح الحرة، كما يؤكّد في “إنساني، مفرط في إنسانيته”، هي تلك التي حرّرت نفسها من أغلال التقاليد والعقائد والمعتقدات الموروثة، وأن يصبح المرء خالقا لقيم وتأويلات جديدة ما وراء ثنائية الخير والشر.

يعدّ النقد النيتشوي للأوساط الاكاديمية ضرورة جوهرية لإعادة التفكير في سياسة تلك المؤسّسات، فهو يطالب بتعزيز مناخ من الحرية الفكرية والسعي خلف المعرفة وتجاوز الذات والمناصب و الأوسمة. إن فلسفته تدعو إلى تحول ثقافي جذري وإلى فلسفة تعليمية تشجع الاختلاف وتبادل وجهات النظر، وترعى التفوّق الفردي تناقض الممارسة التعليمية القائمة على الديمقراطية والمساواة، وربما هذا يُعسر من استيعابها بسهولة في الفكر التعليمي المعاصر رغم أهميتها في خلق مفكّرين أصلاء ومستقّلين. رغم استحالة تبني فلسفته بالجملة، إلّا أنها تعد دعوة لمساءلة الافتراضات التأسيسية للتعليم وتبني رؤى مختلفة تدافع بلا توجّس عن الحرية الفردية والصرامة الفكرية، والسعي الدؤوب نحو التفوق البشري في عالم سريع التطوّر.

مراجع:

Jonas, M. E., & Yacek, D. W. (2018). Nietzsche’s Philosophy of Education: Rethinking Ethics, Equality and the Good Life in a Democratic Age. Routledge.

Burnham, D. (2015). The Nietzsche Dictionary. Bloomsbury Academic

Cooper, D. E. (2011). Authenticity and Learning: Nietzsche’s Educational Philosophy (Volume 2). Routledge.

Fitzsimons, P. (2008). Nietzsche, Ethics and Education. Sense Publishers

إعلان