تاريخ النص .. في معرفة تاريخ القرآن الكريم

شبَّه نصر حامد أبو زيد القرآن بأنه نصٌّ لغويٌّ يمكن أن نصفه بأنه يمثّل في تاريخ الثقافة العربية نصًّا محوريًّا، فخَلُصَ من هذا بأن وضع القرآن كنَصٍّ يمكن دراسة محتواه ومعرفة مفهومه. وكما انطلق أبو زيد لدراسة مفهوم هذا النص من كونه عالمًا لغويًّا، أريد أن أنطلق من هذه العبارة لدراسة تاريخ هذا النص بصفتي باحث في التاريخ.

وانطلاقًا من كون القرآن كتاب الفن العربي الأقدس – كما قال أبو زيد – سواء نظر إليه الناظر على أنه كذلك في الدين أم لا، ارتأينا معرفة تاريخ هذا النص. على أن أية محاولة للجزم بتاريخ النص القرآني الذي هو بين أيدينا الآن هي محاولةٌ مُقَدَّرٌ لها بالفشل؛ فالأمر ملتبسٌ ملغزٌ يصعب حصره وتأطيره، وذلك ناتجٌ عن كثرة القراءات القرآنية وكثرة تباينها واختلاف ألفاظها ومعانيها، والبون الشاسع وطول المدة التي قُدِّر للنص القرآني أن يقطعها مع قلة مخطوطاته وصعوبة إلمامنا بها. والاعتقاد الشائع أن النصَّ القرآنيَّ ذو قراءةٍ واحدةٍ ناجمٌ جزئيًّا عن تبجُّح الفقهاء ليضلُّوا به العوام، وناجم عن تبجُّح العوام أيضًا لعدم إلمامهم به كليًّا أو جزئيًّا؛ فهم نادرًا ما يعبّرون عن شكّهم في هذه الأمور، ولكنني سأحاول التقريب ما وسعني.

وكما كان البحث عن مفهوم النص لدى أبو زيد ليس في حقيقته إلا بحثًا عن ماهية القرآن وطبيعته بوصفه نصًّا لغويًّا، أراد الباحث البحث عن تاريخ النص بوصف القرآن نصًّا تاريخيًّا، وإن ذكرتُ أنه نصٌّ تاريخيٌّ لا أعني به مصدرًا أو مرجعًا تُستقى منه المعارف التاريخية؛ ولكني أعني به المحتوى التاريخي للنص والإطار التاريخي له حتى وصلنا على مدار خمسة عشر قرنًا، بصرف النظر عما هو ديني يُرجع إليه في التشريع والاعتقاد.

– الاعتبارات التاريخية للنص القرآني:

بصرف النظر عن ماهية وأنواع واعتبارات الوحي وقيمته، وسواء عالج هذه الأمور غيرنا أم لم يعالجوها قطعًا وجزمًا أو تقريبًا وإلمامًا، فقد دُوِّن التنزيل أوّل مرّة على حسب ما ذكر أهل الحديث والمفسرون أنه «إذا نزل علي [ﷺ] الشيء [كان] يدعو بعض مَن يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا». إلى جانب ذلك يدّعي بعضهم أن تقسيم الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت كلمات «بسم الله الرحمن الرحـيم» التي يعتبرها البعض أول ما نزل. لكن القول أن أجزاء القرآن المفردة، قد جُمعت بعد تدوينها بين لوحين أو دفتين، وكثيرًا ما أُخِذَ منها ونُسِخَ عنها، هو أمر لا نستطيع قوله أو الجزم به. أما ما ذكره السيوطي أن النبي ﷺ حدَّد لكل آية – فورًا بعد نزولها – مكانها المحدّد، فلا يتمتع بسندٍ تاريخي.

وإذا كان لا بد لنا أن نثق بالأحاديث النبوية التي تجزم بحفظ الصحابة للقرآن، وأن النبي ﷺ تلا على صحابته مقاطع القرآن حتى حفظوها غيبًا، وأنه ﷺ أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة سورًا بكاملها، لا آيات مفردة، وما يروونه أيضًا من أن عمر بن الخطاب حين دخل الإسلام كانت هناك مقاطع مكتوبة من القرآن. وللدلالة على أنه وُجِدت في العام الثاني للهجرة سورٌ مكتوبة، يمكننا الاعتماد على قول حسان بن ثابت:

إعلان

عرفتُ ديارَ زينب بالكثيبِ … كخطِّ الوحي في الورقِ القشيبِ

وهذا البيت ضمن قصيدة تصف وقعة بدر، وبصرف النظر عن كون هذا البيت وقوفًا على الأطلال كعادة الشعراء، فإن فيه ما يدلُّ على وجود تدوينٍ فعليٍّ للنصِّ القرآن. وعلى كل حال، فإن هناك بعض الآيات القرآنية قد تلاها النبي ﷺ على أناسٍ مختلفين بصيغٍ مختلفةٍ، ولا يمكننا الادعاء أن النبي ﷺ أراد تحسين رواية هذه الآيات أو أن ذاكرته ﷺ عجزت عن حفظها، ومن أشهر ما روي في ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في قراءة سورة الفرقان فاحتكما إلى النبي ﷺ الذي حكم بصواب القراءتين بحسب التنزيل، معلنًا أن القرآن «نزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه». وما يُذكر أيضًا أن أُبَيَّ بن كعب سمع أحدهم يقرأ القرآن بطريقة كان يجهلها فرفضها، لكن شخصًا آخر قرأ كالذي قبله، ومن ثم ذهب أُبَي إلى النبي ﷺ فأقرَّ هاتين القراءتين جميعهما على غرار ما أقر قراءة عمر وهشام. وبصرف النظر عن معنى هذا الحديث، لكن هذا الاختلاف الناشئ في حياة النبي ﷺ عن ذلك لم يكن كبيرًا إلى درجة أن يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الصحابة حوله.

هذا ما كان مما يُروى عن التدوين النبوي للنص القرآني وقراءاته. وعلينا أن نتجاوز إلى حين في هذه الفقرات المفردة التاريخ المشتهر للتدوين الذي تم منذ خلافة أبي بكر الصديق إلى طباعة المصحف الذي بين أيدينا الآن.

– شكل النص القرآني المطبوع:

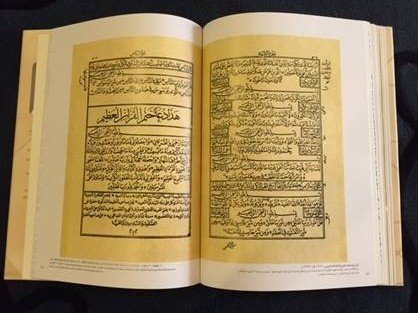

طُبِعَ القرآن لأول مرة سنة 1833م برعاية والي مصر محمد علي باشا رغم معارضة عظيمة من رجال الدين الذين احتجوا بأن آلات الطباعة غير لائقة بكلام الله. وأغلب الظن أن القرآن منذ هذه السنة إلى سنة 1924م ظل مخطوطًا؛ ففي هذه السنة طُبِعَ القرآن في طبعته المشهورة بطبعة الملك فؤاد الأول، وهي الطبعة الشائعة للقرآن، والتي نُظِرَ إليها إلى وقتٍ طويلٍ وعلى نطاقٍ واسعٍ بوصفها النص الرسمي للقرآن. ولكن في البداية كان القيام بإصدار هذه الطبعة شأنًا مصريًّا بحتًا؛ إذ كان عمل لجنة معينة من الحكومة المصرية برئاسة محمد بن علي الحسيني الحداد، وغايته تأسيس نص موحد من أجل التعليم الديني في مصر.

وفي نفس السنة أجريت تعديلاتٍ ثانوية على النص في طبعاته التالية، ثم أجريت تعديلات جديدة في سنة 1936م في طبعة جديدة أصبحت معروفة بطبعة الملك فاروق. وبعد ذلك انتشر تأثير نص القاهرة بسرعة خارج مصر، وأصبح متبنى عالميًّا بين عموم المسلمين على اختلاف مذاهبهم. ومع ذلك لم يكن الهدف من المشروع المصري أن يقدّم نصًّا نقديًّا، بحسب الفهم الشائع للمصطلح على الأقل. والباحثون الذين عملوا في ذلك المشروع لم يسعوا إلى كتابة الصيغة القديمة للنص القرآني، ولكن كان عملهم هو الحفاظ على واحدة من القراءات التقليدية (بالمعنى الخاص للفظ القراءة القرآنية في التراث الإسلامي) وهي قراءة حفص (المتوفى سنة 180ﻫ/ 796م) عن عاصم (المتوفى سنة 127ﻫ/ 745م).

إذن، في أوائل القرن العشرين كان شكل المصحف غير واضحٍ ومختلفٍ عن شكله الحالي. وفي الواقع كانت الحافز على قيام الحكومة المصرية آنذاك للنهوض بمشروع الذي انتهى بطبعة الملك فؤاد أو الملك فاروق للقرآن هو كثرة التنوعات أو الأخطاء – بحسب ما ذكر ملحق طبعة القاهرة – الموجودة في نصوص القرآن التي كان مستخدمة في المدارس الدينية. وكانت استجابة الحكومة المصرية أنها أتلفت عددًا كبيرًا من نصوص القرآن المطبوعة والمخطوطة في نهر النيل وأصدرت النص الحكومي الخاص.

وعلى كل حال، سبقت الطبعات المصرية الرسمية للمصحف طبعات أخرى غير رسمية أو أنها لم تُلزم أحدًا ولم تُستعمل على نطاق واسع؛ منها ما أشار إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي إلى أنه تمت طباعة القرآن كاملًا في مدينة البندقية سنة 1530م ولكن جميع نسخه أحرقت ولا أثر لها، بالإضافة إلى طباعة سور مفردة من القرآن. وفي سنة 1787م وعلى حسب ما ذكر المستشرق ريجيس بلاشير قامت الدولة العثمانية بطباعة المصحف في سانت بطرسبرج، ولكنها طبعة لم تلتزم بالرسم العثماني، مما استنكره العلماء فلم يُعمل بها.

ولكن حين قرّر الباحثون في القاهرة أن يثبتوا نصًّا قياسيًّا بحسب حفص عن عاصم كان يتعيّن عليهم بعد أن يقرّروا بأي تقرير من تقاريره أن يثقوا. إذن كان مشروعهم يتطلّب استقصاءً شاملًا لأعمال القراءات التقليدية. وبالفعل أجروا هذا الاستقصاء باجتهادٍ عظيمٍ وانتباهٍ إلى التفاصيل، وفقًا لملاحظات بعض الباحثين الغربيين. ومع ذلك، غالبًا ما يكون نصُّ القاهرة في نزاع مع دليل المخطوطات؛ ربما كان هذا متوقّعًا إن أخذنا بالحسبان أن نصَّ القاهرة لم يكن معنيًّا بكشف نصٍّ بقدر ما كان معنيًّا باختيار نص. ثم إن فكرة قراءة صحيحة بحد ذاتها هي في الواقع معتقد ديني وليس نقدًا نصيًّا.

وفي حقل القراءات لا بد للنقاش حول شكل النص القرآني من أن يجري ضمن سياق تراث الجماعة، بل إن ادعاء طبعة القاهرة للصحة لا يقوم على أساس القدم، بل على أساس التقليدية والمجاراة. إذن يجب عدم الخلط بين طبعة القاهرة وطبعة نقدية؛ ذلك أن الباحثين المصريين لم يسعوا إلى تسجيل القراءات المختلفة في نصهم المطبوع فلا غرو أن يُهملوا القراءات المختلفة غير التقليدية الموجودة في المخطوطات.

ولكن هذه القراءات جزء من تاريخ النص، وليس نقطة من نقاط بدايته. وفكرة عدد متميّز من القراءات المختلفة ومتساوية قانونيًّا لم تتكون قبل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ حين قادت انقسامات عظيمة حول النص القرآني بين أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (المتوفى سنة 324ﻫ/ 963م) مع آخرين، ليرعى هذا المفهوم التنظيمي؛ إذ احتج ابن مجاهد أن هناك سبع قراءات متساوية في الصحة، واحتج آخرون بأن هناك عشر قراءات، أو أربع عشرة قراءة. ثم إن القبول التدريجي – وإن لم يكن قبولًا تامًّا – بحجة القراءات السبع – تُعزى غالبًا إلى استخدام ابن مجاهد حديثًا نبويًّا يتحدّث عن الأحرف السبعة التي أُنزل عليها القرآن – كان يرافقه غالبًا توضيح بأن كل قراءة لها روايتان. ومن ثمّ، حُسبت أربع عشرة رواية أصيلة على قدم المساواة، كانت رواية حفص عن عاصم واحدة فقط من بينها. حتى في هذا السيناريو ليس هناك إجماع حول الشكل الدقيق لقراءة حفص عن عاصم؛ إذ يُزعم أن لها أربع طرق نقل مختلفة، وتكثر التناقضات في نصوص متنوعة تزعم نقلها.

وأيًّا ما كان الأمر، فإن الطريق الوحيدة لقراءة حفص عن عاصم التي طُبِعَ بها المصحف بالقاهرة، هي طريقة متأخرة جدًّا؛ فهي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهي الرواية المنسوبة لأبي محمد القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي (المتوفى سنة 590ﻫ/ 1193م) والمعمول بها في مصر منذ أن جلس الشاطبي لتدريس القراءات بالمدرسة الفاضلية بأمر من القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وزير صلاح الدين الأيوبي، ثم طغت قراءة حفص عن عاصم في مصر وفي الديار التي تحكمها الدولة العثمانية بأمر سلطاني؛ وذلك لأن عاصم بن أبي النجود هو شيخ أبي حنيفة النعمان، ومذهب أبي حنيفة هو مذهب الدولة العثمانية.

وكما استدرجت رواية حفص عن عاصم المعمول بها جبرًا في مصر والعالم الإسلامي منذ العصر العثماني الباحثين المصريين للطباعة بها منذ عهد والي مصر محمـد علي باشا إلى طبعة الملك فاروق، وأصبحت هذه الطبعة الأشهر والمعوّل عليها منذ هذا الحين في العالم الإسلامي – على اختلاف القراءة في المغرب العربي والسودان – استدرجت أيضًا المملكة العربية السعودية فاستعانت بالخطاط السوري عثمان طه – بعد أن أنشأت مجمع الملك فهد للمصاحف في المدينة المنورة سنة 1984م – فأخرج المصحف بها ولكن بشكل جديد يخالف طبعتي الملك فؤاد وفاروق في الشكل والرسم.

وللحديث بقية …

قد يعجبك أيضًا: القتل بإسم الدين

إعلان