الإنسان مسيَّر: من رؤوس الأموال

تشكّل حرية الإرادة معضلةً للفكر الإنسانيّ منذ عصور العقل الأولى. إذ بدأت مع زينون الرواقي في الفلسفة اليونانية ثمّ تحوّلت لشأنٍ دينيٍّ تكلّمت فيه فِرَق إسلامية مثل الجبرية والقدرية، ومع بداية عصر الجينوم أصبحت من اختصاص العلم، فتساءل إن كنّا نحن من نشكل مصيرنا أم أنّ الجينات هي من تشكّلنا.

ويمكن تعريف حرية الإرادة لغويًّا على أنَّها: قدرة الإنسان على التفكير والتصرّف والعمل بناءًا على اختياراته الذاتية دون أن يكون مجبرًا أو مسيّرًا من قوى خارجية.

لكن دعنا من العلوم والفلسفة، فأنا –وبكلّ ثقة– أؤكّد لك أنّك مسيّر ولست مخيّر! نعم، كما قرأتَها… مسيّر، وإنَّك الآن بالتأكيد تتساءل من أين لي بهذه الثقة؟

حسنًا، حديثنا هذه المرّة ليس عن نصوص دينية، أو فلسفة علمية أو معضلة أخلاقية، بل حديثنا عن جَيبك وعقلك.

تمهيد

مع التقدّم في المقال قد يعلو صوت في عقلك قائلاً: كاتب مهذار، علّه شرب من نفس كوب الحكمة الذي تجرّعه توفيق عكاشة* مثلاً. لكن دعني أخبرك شيئًا يا صديقي…

إن كنتَ متذوّقًا للأدب فسيمكنك بسهولة التفريق بين الخيال والواقع، لكن إن لم تكن فَدعْني أساعدك: نظريات المؤامرة التي تنهال فوق رأسك من الإعلام الشوفاني والبروباغندا الرخيصة هي بالطبع خيالية، لكن هل العالم مكان رائع حيث يسعى الجميع لخدمة بعضهم البعض دون مقابل؟ بالطبع لا!

قد يكون سبب الالتباس الذي دعاك لتشبيهي بتوفيق عكاشة هو مقارنتك التلقائية بين ما ستقرؤه في المقال، وبين ما كُرّر على مسمعك آلاف المرّات في التلفاز من إعلام دولتك عن مؤامرات تُحاك ضدّ بلدِك العظيمة، العقيمة في الواقع، أو بين ما سمعتَه من خطيب جامعك أو قِسّيس كنيستك عن دسائس الأعداء ضدّ دينك. لكنّ العامل المشترَك بين كلّ تلك المؤامرات، والمختلف عمّا سأخبرك به هو الهدف. فما تسمعه من التلفاز أو المنبر مؤامرات عملاقة ذات أهداف خيالية لتدمير العالم أو السيطرة عليه، هدف طفوليّ بالكاد يُقنع مُشاهدًا لمسلسلِ أطفال. أما ما ستطالعه في السطور القادمة فهو ما يحدث في الواقع، المؤامرة ذات الأهداف الواقعية والبسيطة، والتي غالبًا ما تدور حول المال.. فمهما طال الخيط ستصل في النهاية للمال.

ونظريات المؤامرة التي تدور حول المال أنت تتعامل معها بشكل يوميّ على مقياس مصغّر! فهذا الشّخص الذي تراه بشكلٍ يوميّ في نفس المكان ذو الملابس الأنيقة الذي يسألك بضعة جنيهات لأنه أضاع محفظته، هو يتآمر عليك لنهب مالك. وذاك الشخص ذو الملابس الأنيقة أيضًا الذي يدعوك لحضور درسٍ عن فعّالية الطاقة الداخلية في التأثير على أحداث الكون وإخضاعه لتلبية رغباتك هو أيضًا يتآمر عليك لنهب مالك. وهناك العديد والعديد من الأمثلة.. فكما ترى، تُحاك المؤامرات يوميًا لمحاولة نهب ما في جيبك لصالح شخص آخر، ويحدث هذا أيضًا على المستوى الدّوليّ، وبالتالي لا داعي للاستغراب.

ستلاحظ أيضًا، مع تقدّمي في المقال، أنّ كلّ الأمثلة التي أوردتُها غربية الأصل رغم أنّ المتلقّي عربي. وهذا لعدة أسباب:

- الرأسمالية الأوربية هي أوّل من استغلّت الدعايا والإعلانات عمومًا، وأوّل من استخدمتها للتلاعب بعقل المستهلك.

- لمْ توجد شركة في الوطن العربي استطاعت أن تتحرّك على هذا المستوى العملاق حتى أنها أثرت في ثقافة شعبٍ أو أمة، بل إنّ معظم الإعلانات التي تراها الآن على تلفازك والتي تسترجعها من ذاكرتك هي لشركات عالمية ليست عربية.

- نتيجةً للعديد من العوامل مثل الاستعمار الأوروبي للوطن العربي والعالم ومدّ التحديث – وليس الحداثة – تحت ضغط العولمة، تأثّرت الثقافة الجماعية العربية (الثقافة الجماهيرية) بشكلٍ مباشر بالثقافة الغربية وما يطرأ عليها من أحداث. فحاول أثرياء الشرق الأوسط مماثلة أثرياء الغرب، وتبعتهم الطبقة الوسطى والفقراء. وهذا التأثير ليس مقصورًا على الوطن العربي؛ فقد تحوّلت الطبقة الأوروبية العُليا من التأثير المحلّي في عصر ما قبل الحداثة إلى التأثير العالمي، فأصبحت هي النموذج والقدوة المُحتذى بها في طريقة العيش وحتى التقاليد الشخصية والاجتماعية، وسنرى هذا مع التقدّم في المقال.

التلاعب بالمشاعر.. التلاعب بالعقول

ما هي أفضل طريقة يمكنك بها إقناع شخصٍ ما أن ينفّذ شيئًا رغماً عن أنفه وإرادته؟ المشاعر. تلاعب على خوفه وحبّه وغروره، تلاعب وسيتحوّل الشخص أو حتى الشّعب أو البشرية -دون مبالغة- لعروس ماريونت في يدك! فتُجّار الدين وتجّار الوطنية يستغلّون مشاعر الانتماء وحبّ الدين/الوطن لسلبك أموالك في حملات التبرع، أو يتلاعبون على وتر الخوف لسلبك صوتك في الاعتراض؛ فيلوّحون بتهمة الإرهاب أو الإثم ويهدّدونك بالسجن والجحيم. أما تجّار الماديات ذوو رابطات العنق الثمينة فيلعبون على كلّ ما تطاله أيديهم؛ يعبثون في عقلك وروحك وجيبك. ومعنا هنا أول وأبسط مثال، اللعب على الجهل.

تاريخ الصلاحية

من المؤكّد أنّك فتحت ثلاجتك في يوم من الأيام فوجدتَ أحد محتوياتها منتهي الصلاحية، ثمّ تساءلت وأنت تلقي بأموالك في القمامة: كيف استطاعت الشركة معرفة التاريخ التي ستفسد فيه أطعمتي؟ هل لو أكلتها قبل يوم واحد من تاريخ انتهاء صلاحيتها سأنفذ بجلدي، ولو أكلتها الساعة الواحدة ليلاً في اليوم التالي سأصاب بالتسمّم وقد أموت؟

سؤالك في محلّه. في الواقع، لا تعلَمُ تلك الشركات متى سيفسد طعامك. هي فقط تعلم شيئًا واحدًا ألا وهو أفضل وقتٍ لتناوُل منتجهم ليبدو مذاقُه في أبهى حالاته، وليس فقط جيّدًا كفاية. مما يعني أنّ تاريخ الصلاحية هذا يخبرك بمتى ترمي طعامك لا لأنّه فسد أو لأنّ الشركة تخشى على صحّة سيادتك، ولكنّه فقط يخبرك متى ترمي طعامك لأنّ الشركة لن يُرضيها هذا الطّعم وتتمنّى منك أن تشتري منتجًا جديدًا لتدفع مرّة أخرى.

يظنّ البعض أنّ مؤسسات الصحة ودوائر التغذية في بلدك هي المسؤولة عن وضع تلك التواريخ، لكنّ هذا ليس صحيحًا. فهي فقط تهتمّ بوضع التواريخ على منتجات الأطفال أما ما دون ذلك فهو متروك تمامًا للشّركة المصنّعة، ولذلك تجد اختلافًا في فترة الصلاحية لنفس المنتج بين شركتين مختلفتين.[1]

قد تحسب أنّ هذا الأمر ليس مضرًّا للغاية وأنّه لن يكلّفك كثيرًا، أعِد التفكير إذًا! إنّ التلاعب المباشر في تاريخ الصلاحية، وخاصّة في المنتجات التي يجب أن تُستهلك طازجة “farm to fork” يؤدّي لتبذير وإلقاء 40% من الإنتاج الكلّي في الولايات المتحدة على الرغم من كونه صالحًا للاستعمال أو الأكل. بينما كان يمكن أن يَسلك هذا الطعام طرقًا مختلفة في الوقت الذي – في أمريكا فقط – يواجه 1/6 أشخاص الجوع. [2][3]

* من الصّعب الحصول على إحصائيات في الوطن العربي.

تشعر بالجوع؟

بعدما تلاعبوا على جهلك ودفعوك لإلقاء طعامٍ سليم بدعوى أنّه فاسِد لتشتري المزيد من منتجاتهم، ها هم يتلاعبون على أحلامك وخوفك، أحلامٍ هُم من رسموها في المقام الأوّل عن طريق برامجهم وإعلاناتهم ومجلّاتهم، حيث حرصوا على أن يتحكّموا في رؤيتك لمعايير الجمال ورؤية مجتمعك، وبالطبع نجحوا في ذلك. وتلاعبوا على خوفك من عدم القبول الاجتماعي، وليس لأنهم مثلاً يقلقون على الوزن الذي ستشكّله دهونك فوق عظامك إن كنت مصابًا بالسمنة، في الواقع أنت لا تساوي عندهم أكثر مما تدفع، وسترى هذا.

وهكذا قدّموا لك بكلّ فخر طعامًا خاليًا من الدّسم وحِمية قليلة الدهون. صدّق أو لا تصدّق، كانت الدهون المشبعة جزءًا أساسيًا بل وضروريًا من حميتنا الغذائية طوال عمر الجنس الإنساني الممتدّ لـ300 ألف سنة! ولم نَرَه يهدّد قلوبَنا وعظامَنا إلا مؤخرًا. [4]

إذًا لماذا تعتقد أنّ التخلّي عن تلك الحمية القديمة قِدَم الجنس البشري، واستهلاك منتجات خاليةِ الدّسم والدهون من البسكويت والكيك وحتى الكورن فليكس سيساعدك على تقليل وزنك والحصول على النحافة المطلوبة؟ السّبب هو شركات السّكّر والدعاية المتلاعِبة بالعقول والحقائق عن طريق العلم الكاذب.

لاحَظ الأطباء والعلماء المختصّون تزايدًا في أمراض القلب مع مطلَع القرن العشرين، ومع وفاة دوايت أيزنهاور –Dwight D. Eisenhower – بسبب قصورٍ في عضلة القلب انتشر الاهتمام بالبحث وراء الأسباب التي أدّت إلى تفشّي هذا المرض. لكن لأسباب محددة، تدخّلت شركات السّكّر الكُبرى لتحديد مسار تلك الأبحاث وجعْل نتائجها تخدم أهدافهم التجارية.

فبدأ الأمر مع (أنسيل كيس) الاختصاصيّ في علم وظائف الأعضاء، وأحد أشهر علماء عصره لدرجة أنّ صورته نزلت على غلاف مجلة التايمز.

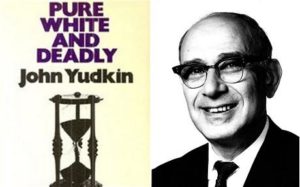

فهو أوّل من وجّه أصابع الاتهام إلى الدهون المشبعة عام 1953، وأعلن أنّ الدهون المشبعة هي العدوّ الأوّل للأمة عن طريق ورقته البحثية التي انتشرت كالنار في الهشيم تحت عنوان “تصلّب الشرايين، مشكلة الصحة العامة الحديثة” – “Atherosclerosis, a Problem in Newer Public Health”-. ولكنّ تلك الورقة كانت قائمةً على مغالطةٍ أساسية وهي “خلط الارتباط بالأسباب”. {للمزيد} ولذلك شكّك الكثير من العلماء في تلك الورقة البحثية مثل (يعقوب يورشلمي -Jacob (Yerushalmy، (وجون يدكن – John Yudkin). حاول كلّ منهما توضيح أنّ أبحاث (كيس) تنقصها الدقة العلمية، وحاول (يودكن) أن يوضّح أنّ السبب الأساسي في ارتفاع أمراض القلب هو السكّر، وأطلق حملة اسمها “حلو وخطير [5]– Sweet and Dangerous” في الستينات لمكافحة الخطر الذي يشكّله، وأقام خلالها مجموعة تجارب على عدة حيوانات وأثبت أنّ السكّر هو السبب المباشر في ارتفاع نسبة ثلاثي الجليسريد، نوع من الدهون، في الدم وهو سبب مباشر في قصور عضلة القلب. لكن تمت السخرية منه في الوسط العلمي وأمام وسائل الإعلام، وخصوصًا أنّ مؤسسات الدولة ناصرت (كيس)، لكن بالطبع لم يكن هذا التوجّه الطبيعي بل كان دليلاً مباشرًا على قساوة وانعدام ضمير رؤوس الأموال المسيطرة على صناعة السكّر.

دعنا نرجع خطوتين للوراء، فبعد انتشار الفكرة القائلة أنّ الدهون هي سبب أمراض القلب، لم تجزع تلك الشركات، بل أخرجت نوعًا جديدًا من الطعام[6][7]وهو الطعام قليل الدسم أو الخالي من الدسم، فملأت رفوف الأسواق بالزبادي خالي الدسم والبسكويت خالي الدسم والحلوى خالية الدسم… إلخ إلخ وذلك حتى وقف (يودكن) وأخرج دراسته المعنونة: “نقي، وأبيض، ومميت” -Pure, White and Deadly-

وقد أغاظ هذا شركات السكّر والأغذية لعدّة أسباب، أهمّها أنّ الطعام الخالي من الدّسم طعمه بشع في الحقيقة، لأنّ الدّهون جزء أساسيّ من نكهة أيّ شيء، ولذلك أضافت على منتجاتها الخالية من الدسم أطنانًا من السكّر ليكون طعمه مقبولاً.[8]وهكذا نظّمت تلك الشركات حملة منظّمة لتشويه سمعة (يودكن)، وكان الصوت الأكثر ارتفاعًا في تلك الحملة الممولة هو صوت (كيس)، وبسبب التمويل أيضًا أصدرت مؤسّسة أبحاث السكّر العالمية بيانًا تصِف فيه كتابات (يودكن) بالخيال العلمي. وكنتيجة لحملات التشويه المنظمة تلك، وبنهاية السبعينات، خشي أيّ عالمٍ مهما كانت مكانته أن ينتقد السكّر بأيّ شكلٍ من الأشكال، وهكذا كتب (يودكن) بعد تقاعده قائلاً “أتساءل أحيانًا عن جدوى البحوث العلمية في المسائل الصحية، فحتى لو كانت النتائج ذات جدوى كبيرة لتجنّب الأمراض، فستعيقها البروباغندا لتضلّل العامة لصالح رجال الأعمال أصحاب النفوذ بطريقة كنت أظنّها موجودة فقط في أفلام الدرجة الثانية”.[9]

ونتيجة لكلّ ما سبق، انتشرت المنتجات خالية الدهون بينما بقي الخطر الحقيقيّ كامنًا تحت السطح، بعدما موّلت تلك الشركات الكبرى العديد من الأبحاث لإخراج النتائج التي تماثل مصالحهم التجارية. فمثلاً في عام 1967 نشر ثلاثة علماء من هارفارد بحثًا معنونًا “Dietary fats, carbohydrates and atherosclerotic vascular disease.” بعد تمويل يُقدّر ب 50.000 دولار- والذي كان مبلغًا ضخمًا من المال وقتها -وما زال- من مؤسسة تُدعى ” Sugar Research Foundation” والتي تغيّر اسمها اليوم إلى “Sugar Association”، وقام هذا البحث بنفي العلاقة بين أمراض القلب والسكّر وضخّم بين علاقة أمراض القلب والدهون المشبعة. وكذلك كشفت بعض التسريبات التي نُشرت في جريدة التايمز منذ بضعة أعوام أنّ شركة كوكاكولا، أكبر مصنع للسكّر في العالم، قد ساهمت بملايين الدولارات لتمويل الأبحاث التي تقلّل العلاقة بين السكّر والبدانة وأمراض القلب. وهذا غيض من فيض، يمكنك الاستمتاع بالمزيد من المصادر.[10][11]

هل عطشت بعد تلك الجرعة المفرطة من السكّر؟

والآن، بعدما استنزفوا ما في جيبك عن طريق تسميم عقلك بالعلم الموجّه الكاذب، وتسميم قلبك بالسكّر، يسطون على القلّة المتبقية عن طريق المياه، ولربما لاحظت أنهم لا يبالون بصحتك، حتى لو قتلوك في سبيل أخذ آخِر قرش في جيبك.

لو سألتَ أيّ شخص في العالم عن كمية المياه التي يحتاجها جسمه يوميًا، ستتراوح الإجابة بين لِترين إلى خمسة لترات يوميًا وإلا ستصاب بالجفاف وتموت، لكنّ هذا ما يقوله كلّ البشر مما يعني أنه ليس صحيحًا. وقد يخبرك أيضًا بعض الرياضيين أنّ شرب الماء أثناء التمرين سيحميك من التشنّجات العضلية، لكنّ هذا أيضًا ليس صحيحًا.

جسمك يحتوي على مقياس دقيق –نادرًا ما يتعطّل – للجفاف اسمه العطش، فطالما يمكنك الوصول للماء بشكل دائم وتستجيب لعطشك، فمن المستحيل أن تصاب بالجفاف أو أن تموت بسببه.

الآن، تتسائل بالطبع، إذا كان هذا صحيحًا؟ فلِمَ أنا مؤمن بأهمية شرب كميات ضخمة من المياه يوميًا؟ كما أجبتك سابقًا: شركات المياه والدعاية المتلاعبة بالعقول وبالحقائق عن طريق العلم الكاذب. فكما يمكنك مشاهدة هذا الفيديو

فقد ضخّت شركات مشروبات الطاقة والمياة إلى عقلك ملايين الإعلانات التي رسّخت في ذهنك هذا الاعتقاد دون أن تشعر، وأصبحت تلبّيه دون إرادة حقيقية منك. فمثلاً أطلق الـIBWA في موقعهم الرسمي مقياسًا للجفاف يخبرك بكمية المياه التي يجب عليك شربها يوميًا، وهو مقياس غير علمي بتاتًا. والكثير من الإعلانات التي تعزّز هذا القول مثل:

قد تظن أنّ هذه الإعلانات، النتائج … إلخ هي ما يقوله العلم فعلاً، لكنه في الواقع المزيد من العلم الكاذب، فمعظم تلك الأبحاث خرجت من مؤسسة جيتوريد للعلوم الرياضية “Gatorade sports science institute” التي موّلت العديد من الأبحاث لتخرج نتائج تماثل مصالحها التجارية، مثل البيان الذي أخرجته كلية الطب الرياضي الأمريكية[13] وهكذا خرجت سلسلة من المؤسسات التي تساهم في نشر الأبحاث الزائفة عن أهمية الشرب الدائم المستمر للمياه.

وهكذا، وكنتيجة لعقود من العلم الكاذب والدعايا السيئة انتشرت عدوى الخوف من الجفاف والتي يمكنك رؤيتها منتشرة في أمريكا بشكل أوضح.

قد تفكّر الآن: لكنّ شرب الكثير من المياه ليس مضرًّا، أليس كذلك؟ حسنًا، لن تبدو لك فكرة الموت بسبب الإفراط في شرب الماء فكرة سيئة إن كنت عدميّ التوجّه.

وكنتيجة لما سبق انتشرت مشكلة مختلفة، ألا وهي زيادة سوائل الجسم، أو التسمّم المائي. يظنّ البعض أنه كلما شربت المزيد من الماء كلما تبوّلت أكثر. هذا قد يكون صحيحًا إلا في حالة التمرين، وهنا يكمن الخطر. فأثناء التمرين يدخل جسمك في حالة ترشيد لاستهلاك المياه، وبالتالي كلّ تلك المياه التي تدخلها إليه لن تجد مخرجًا لها! والاسم العلميّ لهذه الحالة هو: exercise associated hyponatremia أو نقص الصوديوم في الدّم، وقد تكون مميتة.[14]

في عام 2002 أُجريت دراسة على ماراثون ببوسطن، ومن ضمن 766 مشترك، قدّم 488 عدّاء عيّنات دم مناسبة، 13% منهم عانوا من الـ hyponatremia، بينما عانى 6.% منهم من حالة متقدمة: critical hyponatremia، وعلى الرّغم من أنّ نسبة الإصابة بها نادرة، إلا أنّها قتلت ما يقرب من 12 رياضي! والمسؤول المباشر عن تلك الوفيات، وعن أيّ شخص يصاب بهذا المرض هو شركات المياه التي عملت على استغلالك وتضليلك لاختلاس كلّ قرش في جيبك. [16] [17]

هل أصبحت رائحة أنفاسك سيئة بسبب منتجاتنا السيئة؟

ربّما تودّ بعدما تناولت الطّعام قليل الدسم في الموعد الذي حدّدَتْه لك الشركة، وشربت ثمانية أكواب من الماء لحماية نفسك من الجفاف، أن تتأكّد أنّ رائحة أنفاسك ليست سيئة لأنك قد تكون مصابًا بالـ .Halitosis.. لا تعلم ما هو Halitosis؟ إذًا دعني أخبرك قصة…

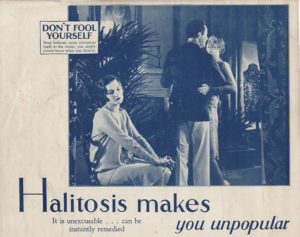

في عام 1920، بدأت شركة Listerine تسويق منتجاتها على أنها غسول للفم بعدما كانت تسوّقه كمطهّر وملمّع للأرضيات، إلا أنّها واجهت مشكلة بسيطة؛ لم يظنّ أحد في ذلك الوقت أنّ رائحة فمه سيئة! وبالتالي لم يحقّق المنتجُ المبيعات المرجوّة.. إذًا ما العمل؟ صكّت الشركة مرضًا جديدًا، مرضًا قد يصيبك بدون أن تعرف حتى أنه لديك، لكنّه سيجعلك مكروهًا ممّن حولك.

وهكذا لعبت Listerine على الـ social insecurity (انعدام الأمن) الخاصّ بالمستهلكين وصكّت لهم مصطلح “Halitosis” ثمّ أطلقت أكثر الحملات الإعلانية شرًّا وسوءًا عبر التاريخ، حملات تجعلك تشكّ في نفسك وفي من حولك. وعلى الرّغم من كونها شريرة، إلا أنها كانت ناجحة أكثر مما يمكنك أن تتخيل، فقد زادت مبيعات الشركة 4000% خلال 7 سنوات فقط!

فكما ترى، لم يكتفوا باختراع مرض جديد وهميّ، لكن أيضًا أقنعوك أنّك مصاب به وأنّ الجميع يكرهك في السرّ لمجرّد أن يسحبوا تلك القروش من جيبك![18]

امتلأت معدتك بالطّعام قليل الدّسم كثير السكّر، وساهمت في خفض مستويات الصوديوم في الدّم، وغسلتَ فمَك بمطهّرٍ للأرضيات خوفًا من مرض خياليّ! ربما عليك الآن أن تتقدّم لخطبة حبيبتك كمحاولة لاستعادة ثقتك في نفسك.

تستطيع الجري، لكن لن تستطيع الهرب..

فمهما كانت عادات الزواج الأصلية في بلدك الأم، فلابدّ أنّك رأيت هذا المشهد العديد من المرّات، وهو أن يركع الرجل على ركبتيه، ثم يقدّم لحبيبته علبةً بها خاتم من الألماس! سترى هذا المنظر حتى لو كان هذان الشخصان متزوّجان بالفعل وفي قاعة العرس، لكنها محاولة مثيرة للقيء لتقليد ثقافة لا تمتّ لنا بصلة، محاولة شوّهت العادة الأصلية، وشوّهتنا أيضًا.

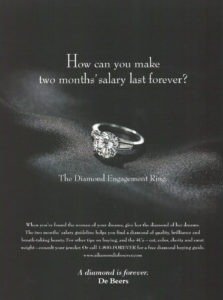

لكن ما لا تعرفه هو أنّ تلك العادة التي تحاول تقليدها، لم تكن عادة إلا مؤخرًا، اخترعَتْها شركة DE BEERS. قبل عام 1930، لم تكن الخطوبة بتلك التكلفة أو التعقيد، وكانت تتمّ بسهولة، لكن في عام 1938 أطلقت شركة DE BEERS حملةً إعلانية ضخمة مفادها أنّه لا يمكنك أن تعبّر عن حبّك فعلاً دون شراء حجر من الفحم المضغوط، المشهور بالألماس. وهكذا تحوّلت كلّ عادات الخطوبة في الولايات المتّحدة إلى مجرّد عملية لضخ الأموال من جيبك إلى خزائن DE BEERS؛ فمثلاً جرت العادة أنّ خاتم الألماس يجب أن يكلّفك مرتّب شهرين مهما كانت وظيفتك، ولم يكن هذا إلا مجرّد إعلان آخر من DE BEERS وتحوّل إلى عادة.

وهكذا أصبحت تلك الحملة الإعلانية الأكثر نجاحًا في التاريخ، حتى أنها ماتزال تؤتي ثمارها إلى حين، فأنت الآن حبيس تلك العادات حيث أصبح من المستحيل أن يُقبل عرض زواجك بدون خاتم ألماس يساوي شهرين من مرتّبك…

وربما يظنّ من وقع في الفخّ أنه اشترى شيئًا نادرًا ذا قيمة، لكن يؤسفني أخبارك أنّ (نيكي أوبنهايمر)، وهو الرئيس التنفيذي لشركة DE BEERS، قال: “لا قيمة للألماس بحدّ ذاته إلا في ما يتعلّق بالحاجة النفسية العميقة التي يلبّيها”، وذلك في لقائه مع مجلة الإندبندت عام 1999.[19]

ليس الألماس في الأصل بالندرة التي تتخيّلها، ولكن يتمّ التلاعب في أسعاره صناعيًا عن طريق التحكّم في الكمية المتاحة في السوق العالمية، ويتمّ هذا بسهولة لأنّ شركة DE BEERS، ومنذ عام 1902، تمتلك 90% من إنتاج الألماس في العالم وتوحّشت أكثر مع مرور الوقت، فمثلاً عندما شعرَتْ بالخطر من المناجم التي ظهرت في الاتحاد السوفيتي في سيبريا عام 1950، قامت ببساطة بشراء كلّ إنتاج تلك المناجم وضمّته لحصّتها![20]

لا يقتصر الأمر على كون تلك الصخرة التي أضعتَ عليها راتب شهرين من حياتك لا قيمة مالية لها في الأصل، بل وأقنعتك الشركة أيضًا أنّ الألماس هو الأبدية عن طريق غسل دماغك بالحملات الإعلانية المتتالية حتى لا تحاول بيعه فتدرِك كيف استغلّوك.[21]

وهكذا تخيّل أنّ هناك عدة أشخاص، يملكون المليارات، يحدّدون الطريقة التي ستحيا بها –أنت يا من يموت راتبك وهو في مهده – ويحدّدون كيف ستتزوج، وكيف ستعبّر عن حبّك لخليلتك، بطريقة تضخّ المزيد والمزيد من الأموال في جيوبهم، وأنت أيها المسكين ليس بيدك شيء سوى الطاعة ومجاراة العادات التي ليست عادات لأنهم غسلوا دماغ مجتمعك بحملاتهم الإعلانية المتتابعة فلا تستطيع الفكاك منها. كم أنت مسكين، كم أنت مغفّل.

هل دبّرت راتب شهرين بطريقة ما؟ وحان الآن وقت الزفاف؟ آسف، يمكنك الجري لكن كالعادة لا يمكنك الهرب…

مهما كان ماضي عادات الزواج في بلدك فأنا أعرف حاضره الآن، الفستان الأبيض، كعكة زفاف بيضاء، قاعة كبيرة. لكن بالتأكيد لم يكن الأمر دومًا بتلك الطريقة. أنا بالتأكيد لا أعرف عادات بلدك الأمّ، لكنّي أعرف كيف كان الأمر ما قبل الفستان الأبيض وكيف أصبح الفستان أبيض. قبل العصر الفيكتوري، لم يكن يستخدم أحد الملابس البيضاء أبدًا، لأنّها تتّسخ بسرعة ويصعب جدًّا تنظيفها، وبالتالي كان اللون البني هو المسيطر على موضة الملابس في وقتها، وكذلك في حفلات الزفاف لم يكن هناك أيّ فستان أبيض أو كعكة بيضاء. لكن ما حدث بعد ذلك هو أنّ الملكة فيكتوريا في زفافها لبست فستانًا أبيضًا كتعبير عن مدى ثرائها، وطلبت أيضًا كعكة بيضاء في زفافها كتعبير آخر عن مدى ثرائها، لأنّ السكّر في ذلك الوقت كان أغلى من الذّهب، ومنذ ذاك الوقت، قامت كلّ الأسر الغنية بتقليد زفاف الملكة فيكتوريا كتعبير عن ثرائهم الفاحش، لكن حتى وهم بهذا الثراء، كان هذا التقليد مكلفًا بالنسبة لهم.[22] [23]

ثمّ وبعد قرنين من زفاف الملكة فيكتوريا، مازالت تلك العادة مستمرّة، لكن هناك فرق هو أنّك لست غنيًا بما يكفي لتشتري فستانًا لا يُلبس أكثر من مرة واحدة، وكعكة تكلّفك راتب شهر. لكنّك فقط – كالمغفل – تقلّد الأغنياء. هل سيكتفون بهذا؟ بالطبع لا، فما دمتَ تحبّنا إلى هذه الدرجة، لِمَ لا تعطينا بعض أموالك؟

فبدأت مجلّات الموضة، ومجلّات الزفاف بِحَثّ الناس على تقليد عادات زواج الطبقة العليا، فروّجت لأشياء لا قيمة جوهرية لها، مثل أدوات الطعام الفضية، أطباق الزينة.. إلخ من الأشياء التي تُثقل كاهلك دون داعٍ. بل إنّ منظّمي الحفلات يستغلّون حفلات الزفاف، فمثلًا إن كنت تخطّط لإقامة عيد ميلاد بنفس حجم حفلة الزفاف، فسترى أنّ تكلفة عيد الميلاد أقلّ بكثير من تكلفة حفل الزفاف، دون وجود أيّ فارق جوهريّ في الوجبات والمشروبات. وليس منظّمي الحفلات فقط، بل محلات الورود، والمصورين الفوتوجرافيين، وصالونات التجميل النسائية –الكوافيرات– سيضعون ثمن خدمة أعلى إن كانت لمناسبة الزفاف دون أي مناسبة أخرى![24]

وأصبحت تلك العادات مغروسة في العقل الجمعي لدرجة أنك لا تستطيع الفكاك منها أو إقامة حفل زفاف بدونها، إلا إن كنت غريب الأطوار و محظوظًا بما يكفي لتجد شريكة غريبة الأطوار مثلك، ولا أظن أنك محظوظ لتلك الدرجة…

وكمعلومة إضافية، وضّحت دراسة من جامعة إيموري علاقة طردية بين تكلفة حفل الزواج وفرص الطلاق، من ضمن متغيرات أخرى[25]، مما يعني أنّ تلك الحفلة لا توضّح أو تقوّي الروابط الزوجية بينك وبين عروسك، فقط تصرف بضعة آلاف على لا شيء.. كان يمكنك أنت وشريكك الاستمتاع بها بشكل أفضل بكثير، لتقوية العلاقات بشكل حقيقي.

ختام

ما زال هناك العديد والعديد من الأمثلة التي لن يتّسع المقام لذكرها، لكنني فضّلت التركيز على بضعة أشياء:

- لم أذكر الشركات والصناعات التي تستغلّ حاجة لك لتلبّيها، ثمّ تصنع ثروتها من وراء خدمتها، بل وضعت جلّ تركيزي على الشركات التي تستغلّك عن طريق خلق الحاجة في عقلك، وخلق احتياجاتك لها، ثم تبدأ بتلبية هذا الاحتياج.

- ركّزت على الأمثلة التي توضّح كيف أنّ تلك الشركات تتلاعب بمشاعرك في الأصل لتبني ثروتها، كيف تلاعبت على عدم ثقتك في نفسك، ورغبتك في إظهار الحبّ لشريكتك، رغبتك في أن تكون مقبولاً من المجتمع… إلخ، وأوضّح لك ما هو الباب الخفيّ التي ولجت خلاله إلى تفكيرك، وحركتك كعروس ماريونت لا إرادة لها ولا اختيار.

- ركّزت على الأمثلة التي تملّكت كامل حياتك حتى أنّك لا تستطيع الفكاك منها إلا بمعجزة، فأنت لا تملك سوى إطاعة تاريخ الصلاحية المكتوب على العلبة، ولا تملك سوى إقامة حفل زفاف وتقديم خاتم خطبة، وشرب الماء… إلخ لكنّك بقليل من العلم والرؤية فيما وراء الواضح يمكنك أن تهرب من تلك الشباك.

- ركّزت على توضيح أنّ معظم تلك الشركات لا تهتمّ بك أو بأيّ شيء يخصّك سوى جيبك في المقام الأول، فلا يهمّهم إن كانت تلك الدعاية ستؤذيك نفسيًّا، أو بدنياً، أو حتى ستسبب لك الوفاة، فقط كلّ ما يهمهم هو ما داخل جيبك.

- وضحت أيضًا كيف يمكن التلاعب بالعلم عن طريق المال. لكن أودّ الإشارة إلى نقطة هامة، أنّ معظم الأمثلة التي ذكرتها كانت في عصر ما قبل الPEER review أو مراجعة الأقران، لكن في العصر الحالي تطوّرت فلسفة العلم، ولم تعد تُنشر أبحاث دون إرفاق المصدر المموّل للأبحاث، ودون مراجعتها بشكل حياديّ من قِبل عدة جامعات ومراكز أبحاث مختلفة للتأكّد من حيادية النتائج وموضوعيتها.وفي النهاية، أتمنّى أن تتفكّر في كلّ ما حولك، في كلّ العادات والأفعال التي تظنّ أنّك تفعلها وأنت حرّ الإرادة، وتتساءل هل أنت فعلاً حرّ الإرادة؟ هل تقوم بما تودّ القيام به، أم تتصرّف كما تودّ الشركات الكبرى والعقل الجمعي المحيط بك أن تتصرّف؟

إعلان