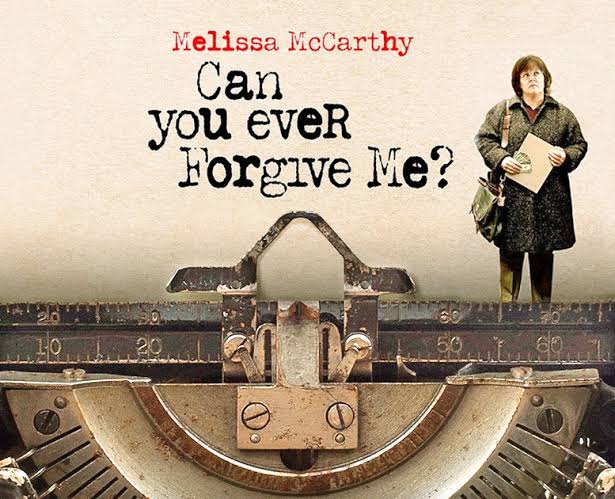

مراجعة فيلم «هل يمكن أن تغفروا لي؟» قصة صامتة ولكنها قصة لا تنسى| هيام مهدي

في هذا العمل المبنية على قصة حقيقية، والمليئ بالشجن والتعاطف، تُقدّم لنا المرشحة لجائزة الأوسكار هذا العام «ميليسا مكارثى» أفضل أعمالها حتى الآن فيلم «هل يمكن أن تغفروا لي – can you ever forgive me» لتؤدى دور «لى إزرائيل» الكاتبة الموهوبة التى حققت نجاحات ساحقة فى سبعينيات وثمانينات القرن الماضى فى كتابة سيرة حياة بعض المشاهير.

عاشت المؤلفة لى إزرائيل حياة مليئة بتناقضات عديدة، فمن الوصول لأفضل مبيعات كتب فى جريدة نيويورك تايمز، إلى التعرّض إلى فشل مهني وحياتي يجعلها بلا عمل وبلا دخل مادي، لتتحوّل حياتها إلى مسار آخر أكثر خطورة مُستخدمة مهارتها الأدبية فى التزييف.

البداية

تبدأ المشاهد الأولى لفيلم «هل يمكن أن تغفروا لي» بـ لى إزرائيل امرأة في الخمسين من عمرها، محبطة، وفظة، كما أنخا غير مُبالية بمظهرها الخارجي، حيث تتجوًل في مدينة نيويورك في طقس بارد يكسوه الضباب، فتبدو كئيبة كما لو أنّ الطقس يعكس نظرة إزرائيل غير المشمسة للحياة، وتتواصل مع البشر إلّا في أضيق الحدود المُمكنة، وتملك الكثير من السخرية العنيفة التي لا تمنع نفسها من البوح بها فى وجه أي إنسان يثير غضبها، ورغم تلك القشرة الخارجية من الفظاظة نلمح الكثير من الضعف أسفل هذا السطح الشائك من المزاج السيئ لهذا المرأة فهي في مرحلة من حياتها ومهنتها لا تشعر فيها بالحب.

بعيد الفيلم النظر لهذه الشخصيات المهمشة مجتمعيًا لاختياراتها المختلفة. ومنذ المشاهد الأولى لا نرى الحب والاهتمام من لى إزرائيل سوى لقطتها العجوز التى كانت هدية من صديقتها السابقة، ولا تتوانى عن علاجها محاولةً بيع كتبها إنقاذًا لهذا الجزء الوحيد فى العالم الذي يمنحها الحب والقبول كما هي.

إتقان اللعبة

عندما تحاول إزرائيل جاهدة الحصول على المال تلجأ إلى وكيلة أعمالها السابقة لنشر كتاب جديد عن ممثلة المسرح «فاني برايس»، فيحدث الصدام بين لي إزرائيل وبين وكيلة أعمالها «مارجورى جين كيرتن» لتخبرها بوضوح أن عصرها قد انتهى وأن لا أحد يهتم برواية السير الذاتية للمشاهير. الآن منتقدة إياها في عدم الإنصات إلى نصيحتها في الدخول إلى لعبة الدعاية، وغرقها فى مشاكلها والابتعاد عن الحياة العامة.

إعلان

ويطرح سيناريو الفيلم الذي قاما بكتابته معًا «نيكول هولوفسنر» و«جيف ويتلي» تساؤلات مهمة، وهي؛ كيف يصل صاحب الموهبة الحقيقية لتحقيق النجاح الأدبي والحياة الكريمة فى آن واحد؟ وهل يجب على الكاتبة أن تحول نفسها وعملها إلى سلعة قابلة للتسويق؟ كذلك، كيف يمكن لكاتب موهوب أن يضطر إلى اللجوء إلى نشاط غير مشروع، لمجرد دفع الإيجار وإيجاد لقمة العيش؟ وهل حقًا المهن الأدبية ليس لها مردود مضمون للاستمرارية؟

رُبما يُمكنك الحصول في هذا المجال على نجاحات لبعض الوقت، ولكن من الممكن جدًا أن تجد نفسك خارج هذا النجاح إذا لم تتقن اللعبة جيدًا لتصبح في منتصف العمر فجأة إنسان يعانى ليبقى على قيد الحياة!

ولكن هل تملك إزرائيل هذه الصفات التى تمكنها من الاستمرارية؟ إنها على النقيض تمامًا تكره الناس وتفضّل الكحوليات وقضاء الوقت مع قطتها أكثر من التحدث مع أشخاص آخرين فهي لا تملك الأشياء المناسبة لتمارس هذه اللعبة بإتقان، لتخرج من هذه الدائرة بلا مكسب. لذلك وبهدوء تخبرها وكيلة أعمالها أن تخرج وتبحث عن عمل آخر؛ لأنّ لا أحد سيدفع لها في الوقت الحالي.

المتناقضان

من النادر أن نجد فيلم يقوده رجل وامرأة فوق الخمسين من عمرهما مثاليان يجاهدون للبقاء في الحياة وسط أشلاء الماضي من نجاحات مختلفة يدركون الطرق البديلة، التي لا مفر من السير بها وكل منهما أكثر وعيًا بالوحدة التي تعلقا بها الآن نتيجة لاختيارات حياتهم غير المألوفة.

تلتقي لى إزرائيل بـ «جاك هوك» الذي يقوم بدوره في البار المفضل لهما، والذي يدعى بار للمثليين، وتظهر شخصية هذا الرجل كشخصية مُعاكسة لها في كل اتجاه تقريبا، فهي مرتاحة مع كونها مزعجة وغاضبة، تعيش حياة تكسوها الكآبة والإحباط بينما ترقد الحشرات الميتة على وسادتها، تكتفى هي بالاشمئزاز منها دون التفكير في تنظيف المكان.

في حين نرى شخصية جاك هوك شخص مرح ومهندم ومستمتع بالحياة، ورغم تشرّده فإنه يتواصل مع كل من يعبر طريقه تقريبًا، وفي أسلوب حياته هذا يبدو مرتاحًا للغاية لكل اختياراته لا تبحث عن الأفضل فهو لا يملك خطط للمستقبل، ولكنه يعيش اللحظة، وهما رغم كل تناقضاتهما إلّا أنهما يجتمعان فى صداقة غريبة ليكونا زوجين من الأصدقاء المبهجين أحيانًا لكسر بعض الكآبة والحزن الذى يسود حياتهما، يدخل جاك هوك بعض التغيير والحيوية فى حياتها حيث يلتقيان بانتظام لتناول المشروبات فى بارهم المفضل قبل أن ينتقل للعيش معها فى شقتها لتبوح له لى إزرايل التى غالبًا لا تثق فى أحد بعملها فى التزييف الأدبي ليشاركها بعض هذه العمليات التجارية لاحقًا.

جودة القصة أم صوت المؤلف

إنً هذا فيلم الذي يستند إلى مذكرات لى إزرائيل بنفس العنوان، يروي قصة لمؤلف ماهر في التزيف الأدبي. فهي تعد بشكل ما إشادة بأحرف إزرائيل المزيفة التي نحتت تحت أسماء مشاهير متوفين مثل «دوروثي باركر» و«نول كوارد» وفي هذه المرحلة نرى عالم آخر من الهوس الأدبي بخطابات المشاهير.

هؤلاء السماسرة الذين يشترون الرسائل من لي إزرائيل شبه المعدمة ويبيعونها إلى عملاء مثقفين، يثنون على الكلمات التي صنعتها في أصوات الآخرين والحكاية المزيفة المثالية، لنرى الإعجاب يتزايد أكثر بصوت المؤلف المختبئ خلف هذه الرسائل مما جعلها تخطو خطوات أوسع لكي تبيع أكثر من أربعمائة رسالة مزورة، استطاعت من خلالهم أن تسدّد كل ديونها وتعيش لبعض الوقت فى حياة كريمة وتعالج قطتها بل تمنح صديقها الجديد جاك هوك بعض الترفيه.

إنّ روح الحياة التى وهبتها لرسائل هؤلاء المشاهير. جعلتها ترى هذه الطاقة الروائية المختبئة بها خلف كتابة سير المشاهير التي ليس بها إبداع روائي كبير في مشهد تبدو معتزة فيه بعملها وهي تقول فى ثقة لـ جاك هوك أنها تمثّل دوروثي باركر أفضل من دوروثي باركر نفسها.

ضحية أم جاني؟

لم يكن فقط ضحايا عمليات التزييف السماسرة الذين دفعوا أموالًا مقابل لهذا الخداع بل تبدو أيضًا إزرائيل إحدى هولاء الضحايا لاحتيالها الأدبي. ففي أثناء محاولتها في تجنّب كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات تزييفها، تصبح أكثر غضبًا وأكثر تهورًا فهي تقدم على سرقة إحدى الرسائل الأصلية من أحد المتاحف واستبدالها بأخرى مزيفة تخسر بعدها قطتها وصديقها جاك الوحيد، ويتم القبض على إزرائيل ومحاكمتها والحكم عليها بستة أشهر من الإقامة الجبرية وخمس سنوات من المراقبة الفيدرالية. ولكن خلال المشهد القريب من نهاية الفيلم، عندما تعطي القاضية إزرائيل الفرصة لتوضيح نفسها، فإنها في البداية تتحدى بصراحة: «لا أستطيع أن أقول أنني ندمت على أفعالي من نواح كثيرة، كان هذا أفضل وقت في حياتي».

إنّ قرارها بالمشاركة في الزيف المباشر بدلاً من الاعتماد على تجاربها وأفكارها، جعلها في الواقع أقلً من كونها كاتبة، يقف هذا القبول في تناقض صارخ مع كلامها السابق لصديقها جاك هوك عن قيمة عمليات تزويرها التي قالت عنها: «إنها كنوز أدبية، فريدة من نوعها».

أما عن أداء ميليسا مكارثي لدور الكاتبة فهو الأكثر إبداعًا في هذه اللحظات في خطبتها الصغيرة وعيناها عالقة في تلك الحالة بين البكاء ومحاولة الصمود، وشفاها مترددة بين الصمت والكشف.

اكتشاف الذات

فى النهاية نرى إزرائيل في شقتها، تكتب على كمبيوتر جديد وهي تبتسم. كما أحضرت قطة جديدة، ناهيك أنّ منزلها يبدو أنظف، كما أنّ الضوء يصل إليه على العكس من السابق، مع باقة من الورد التي تشبع الشعور بالرضا، شعور يسجل أقل دراماتيكية ولكنها أكثر هدوءً، فالكتابة لا تزال قوتها وقدرتها الحاسمة. الآن تكتشف نفسها لتنتج عملها الخاص وقصة قامت فى الحقيقية ببطولتها.

تشير نهاية الفيلم بوضوح إلى أنها تستطيع العودة إلى العمل ككاتب حقيقي دون احتيال.

الجوانب البصرية في الفيلم

ملابس غير مهندمة، وملامح تمتلئ بالحنق والغضب المنتظر للانفجار؛ هكذا تطالعنا لى إزرائيل في مشاهدها الأولى وهي لاهثة في البحث عن أي فرصة عمل لتخفّف من ديونها تتطابق نفسيتها المحبطة مع منزلها الفوضوي، بأثاثه القديم الذي تملؤه القمامة ومخلفات الطعام تفوح الرائحة الكريهة منه، مع غائط القطة المتراكم أسفل سرير نومها التي جاء ليناسب شخص فاقد لكل الآمال، فلا أحد يرغب بها بعد أن اختفت من حياتها صديقتها الوحيدة تاركه لها قطة تتمسّك بها إلى آخر لحظة.

لقد استطاعت المخرجة مارييل هيلر أن تجعلنا نتعاطف مع لى إزرائيل فى كثير من المشاهد، يأتى مشهد اكتشافها لموت قطتها الأكثر تأثيرًا وهي تجهش بالبكاء لنرى إنسانًا هشًا مكسورًا من الداخل يملؤه الحب المختبئ خلف التنمّر الدائم، دارت أحداث الفيلم في فصل الشتاء والذي جاء مناسبًا في الأحوال لإمرأة في سن متأخر تعيش فى مدينة نيويورك الكبيرة التي لا تمتلك من الجمال الكثير، فهي وحيدة وحياتها ضبابية مثل هذا الجو البارد والممطر.

كانت الإضاءة خافتة فى أغلب مشاهد الفيلم سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية إلا من بعض المشاهد القليلة مع استخدام الفوتومونتاج في عمليات التزوير التي قامت بها لى إزرائيل.

ما هو أصلي وما هو مزيف

فى أحد مشاهد العمل تدخل لى إزرائيل متجرًا من متاجر بيع الكتب لتسأل عن إحدى رسائل دورثى باركر الموضوعة في العرض والتى قامت بتزويرها شخصيًا ليؤكًد لها البائع أنها أصلية، فتعود إلى البيت لترسل له بخطاب مكتوب على الآلة الكاتبة تخبره بقصة هذه الرسالة، التي حصلت منها على مبلغ ضئيل فى مقابل بيعها الآن بمبلغ ضخم، يتردّد البائع بين أن يرفع هذه الرسالة من العرض أم يبقي عليها ولكنه يحسم الأمر ويتركها علي الرف ليبقى الزيف مستمرًا بأشكال كثيرة.

قد يعجبك أيضًا: طبقات المعنى ومتاهات الزمن في سينما كريستوفر نولان

إعلان