كارلو ميشيلستيدتر.. ومأساة الفِكر

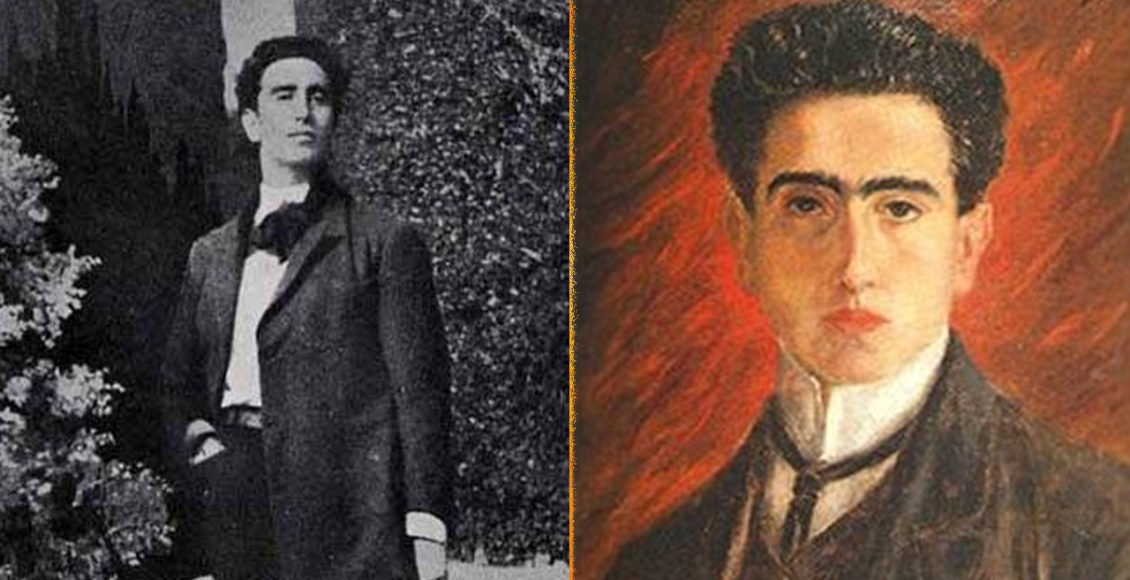

يمكنُ تفسيرُ الصَّمتِ الذَّي أحاطَ بموتِ كارلو ميشيلستيدتر عام 1910م في ضوءِ المناخِ الثَّقافيّ الإيطاليِّ السَّائدِ آنذاكَ، الذَّي كانَ يُسيطِرُ عليه “بينيدتو كروتشه”*، فنظامُه الفلسفيّ القائمُ على الفصلِ الصَّارمِ بينَ الملكاتِ العقليَّةِ، لم يدعْ مكانًا لأمثالِ “ميشيلستيدتر” الهادفين إلى إلغاءِهذا الفصل. كانَ كارلو ميشيلستيدتر فيلسوفًا ورسامًا وشاعرًا، دائمَ التَّغييرِ من نمطِ تعبيرِهِ في محاولةٍ يائسةٍ لفهمِ جوهرِ الحياةِ وإيجادِ الشَّكلِ المثاليِّ المُعبِِّرِ.

وُلِدَ كارلو ميشيلستيدتر في غوريزيا عام 1887م لعائلةٍ يهوديَّةٍ ذات تقاليدَ ثقافيَّةٍ راقيةٍ، وكانَ مُتحدِّثًا باسمِ ثقافةِ وسطِ أوروبا المُعقَّدةِ، وعلى الرَّغمِ من أنَّهُ قضى سنواتِهِ الأكثرَ إنتاجيَّةً في فلورنسا حيثُ التحقَ بالجامعةِ، واعتبرَ نفسَهُ ايطاليًا، إلَّا أنَّهُ لم يشاركْ في الحركةِ الفلسفيَّةِ آنذاكَ – فازدرَاؤه لكروتشه كان جليًا- وإلى جانبِ دراستِهِ الفلاسفةَ اليونانييّنَ في الجامعةِ، فقد تأثَّرَ ميشيلستيدتر بشدَّةٍ بالمفكّرين الشَّماليّين مثل: شوبنهاور، ونيتشه، وتولستوي، وديستوفيسكي، وإبسن، كما تأثَّرَ بموسيقى بيتهوفن.

انتحرَ ميشيلستيدتر عام 1910م وهو يبلغُ من العمرِ الثَّالثةَ والعشرين، ويظلُّ دافعه وراءَ ذلك، كما هو الحالُ في الكثيرِ من حالاتِ الانتحارِ، محضَ تخمينٍ، إلَّا أنَّهُ تركَ وراءَهُ ما يكفي من أدلَّّةٍ، تُقدِّمُ بعضَ التَّوضيحاتِ حولَ الأزمةِ الوجوديَّةِ التَّي أوصلَتهُ إلى هذهِ النَّهايةِ المُبكِّرةِ.

في رسالةٍ إلى شقيقتِهِ بولا، التَّي كانت مثلها مثل باولينا** شقيقة ليوباردي، كاتمة أسرارِهِ، شَخَّصَ ميشيلستيدتر عِلّتَهُ تشخيصًا واضحًا، فيقول:

“هو علَّةٌ شخصيَّةٌ، لكنَّهُ أيضًا مرضُ العَصْرِ فيما يتعلَّقُ بالتَّوازنِ الأخلاقيّ؛ فنعيشُ الآنَ في عصرٍ تظهرُ فيهِ التَّغيراتُ في المجتمعِ جنبًا إلى جنبٍ مع انحلالِ جميعِ الرَّوابطِ، ولم تعدْ مساراتُ الوجودِ مرسومًة بشكلٍ واضحٍ جليّ، وأمسى الأمرُ يعتمدُ على المبادراتِ الفرديَّةِ لخلقِ مسارٍ مُضِيء لاجتيازِ الفوضى العالميَّةِ.”

كانَ آنذاكَ يبلغُ من العمرِ 19 عامًا فقط، لكنَّهُ نجحَ في تحليلِ المرضِ بوضوحٍ، فهو مرضٌ ذو طابعٍ تاريخيّ ولمْ يكنْ لَهُ علاجٌ. كانَ ميشيلستيدتر واعيًا تمامَ الوعي أنَّهُ يحيا في عَصرِ “موتِ الإلهِ”، طبقًا لما أعلنَهُ نيتشه، ومعَ موتِ الإلهِ، جاءت نهايةُ كلّ المفاهيمِ المُطلقَةِ والحقائقِ الأبديَّةِ؛ أيْ نهاية كافَّةِ الأساطيرِ التَّي خلقَها الإنسانُ.

لقد مهَّدَ شوبنهاور الطَّريقَ أمامَهُ في هذا الاتّجاهِ، ولا شكَّ أنَّ نيتشه رافقََهُ في هذا الدَّربِ. إلَّا أنَّ ميشيلستيدتر كانَ قادرًا على إجراءِ التَّحليلِ الذَّاتيّ، أيْ التَّعمق في نفسِهِ واكتشافِ نقاطِ ضعفِهِ الخاصَّةِ، أو جانبِهِ المُظلِمِ، فيكتبُ في ذات الرِّسالةِ، قائلاً:

“أعاني لأنّني أشعرُ بالجبنِ والضَّعفِ، لأنَّني أجدُ نفسي غيرَ قادرٍ على التَّحكُّمِ في الأشياءِ والنَّاسِ، كما أنَّني غيرُ قادرٍ على التَّحكُّمِ في الأفكارِ التَّي تَجولُ بخاطري … وعدم قدرَتِي على السَّيطرةِ على عواطفي، لأنَّهُ ليس لديَّ توازنٌ أخلاقيّ، بل لأنَّه ليس لدي توازن فكري، ومن ثمّ يمضي الفِكرُ مباشرةً صوبَ هدفِهِ، لأنَّ، كلَّ شيءٍ ينزلقُ من بينِ يديَّ، وتزداد قناعتي أكثر فأكثر بأنني لست سوى منحط”

كانت مأساةُ “كارلو ميشيلستيدتر” أنَّهُ لم يستطعْ تقبُّلَ ضعفِهِ، ولم يستطعْ تقبُّلَ الحجمِ المُتواضعِ الذَّي حدَّدهُ لهُ القَدَرُ، مثلُه في ذلك مثل البشرِ جميعًا، فكانَ يسعى لمحاكاةِ “مُقنِعَيّ” التَّاريخ العظماء: سقراط والمسيح، اللّذان حرَّرا نفسيهما من الاحتمالاتِ، وحقَّقا التَّزامنَ بين الفِكرِ والفعلِ، بينَ الجانبِ النَّظريّ والتَّطبيقِ العمليِّ على أرضِ الواقعِ.

إعلان

كتبَ “كارلو ميشيلستيدتر” أطروحًة كاملًة في محاولةٍ لفهمِ أفكارِهِ عن الإقناعِ (Persuasione) ومقابلِهِ البلاغةُ (Rettorica) وشرحِها، فاستُهلَّتِ الأطروحةُ بفحصِ هذينِ المفهومينِ عندَ أفلاطون وأرسطو، لكنَّهُ سرعانَ ما تركَ الفلاسفةَ اليونانيِّنَ وراءَه، ليتضّحَ إحباطُ ميشيلستيدتر جليًّا منذُ البدايةِ؛ فالإقناعُ، كانَ هدفُهُ، ونموذجُ حياتِهِ، لم يكن فقط عصيًّا على التَّحقيقِ، بل كانَ عصيًّا حتَّى على تعريفِهِ، إلَّا منْ خلالِ تعريفٍ سلبيٍّ ومن خلالِ الاستعاراتِ، وعلى الرَّغمِ منْ أنَّهُ يُعدُّ هدفُ الإنسانِ الرَّئيسيّ، إلَّا أنّهُ لا يمكنُ تحقيقُهُ سوى من خلالِ الموتِ، فجوهرُ الإقناعِ في الواقعِ، يتناقضُ مع الحياةِ الماديَّةِ.

إنَّ تصويرَ الإقناعِ بأنَّهُ أشبهُ بالثّقْلِ، يقدِّمُ توضيحًا جيدًا للأمرِ؛ فجوهرُ الثّقلِ هو السُّقوطُ؛ فهذهِ هي إرادتُهُ، ومَحكُومٌ عليهِ بإحباطِ محاولاتِهِ، فإنْ كانَ للثّقلِ أن يصلَ إلى هدفِهِ، ليُحقّقَ حاجَتَهُ، عليهِ بالسُّقوطِ حتّى نهايتِهِ؛ أي، الوصول إلى حالةِ الرُّكودِ، وهذا ما يُناقِضُ جوهرَهُ.

وينسحِبُ الأمرُ ذاتَهُ على جوهرِ الإنسانِ؛ فكتبَ ميشيلستيدتر:

“إنِّي أعلمُ، وإنِّي أريدُ. لكنِّي لا أملكُ ما أريدُ”

ومنْ ثمَّ، فإنَّ جوهرَ الإنسانِ، طبقًا لوصفِ ليوباردي يتألَّفُ من إرادتِهِ، ومن رغبتِهِ، كما يتألَّفُ من العوزِ، ومنَ اللَّا وجودِ، ومنْ توتُّرٍ لانهائيّ لا ينتهي أبدًا، فالإنسانُ يرغبُ في المُطلقِ، الذَّي لا وجودَ لَهُ، أو قدْ يُوجدُ في هيئَةِ توتُّرٍفقط؛ وذلكَ لأنَّهُ، مثلُه مثل حالةِ الثّقلِ، ولو وُجدَ فإنَّهُ لن يُعدَّ مُطلقًا، وبناءً على ذلك، فإنَّ جوهرَهُ سلبيٌّ الأمرُ الذَّي أوضَحَهُ ميشيلستيدتر حينَ قالَ:

“لم أعرفْ أبدًا ما هو المُطلَقُ، لكنَّني أعرفُهُ كما يعرفُ المُصابُ بالأرقِ معنى النَّومِ، وكما يُدرِكُ النَّاظِرُ إلى الظَّلامِ النُّورَ، هذا ما أعرِفُهُ… أنَّ ضميري مُؤلَّفٌ من العوزِ”

إلَّا أنَّ ميشيلستيدتر يستطردُ: أنَّ “المُقنِعَ” الحقيقيّ هو منَ ليسَ بحاجةٍ إلى شيءٍ خارجيّ؛ لأنَّ لديهِ كلَّ شيءٍ بداخلِهِ.

هذا الموقفُ المُتطرِّفُ مَحكومٌ عليهِ بالإحباطِ، ويعِي ميشيلستيدتر ذلك جيدًا، فالإنسانُ يحتاجُ إلى الأخرين والعالمِ الخارجيّ، حيثُ أنَّ كيانَهُ يتحدَّدُ من خلالِهِم. ويُؤكّدُ ميشيلستيدتر على استحالةِ تحقيقِ “الإقناعِ”، فأطلقَ على الفصلِ الثَّاني من كتابِهِ عنوان “وهمُ الإقناعِ”. ويولدُ هذا “الوهمُ” حينَ يُحوَّلُ الإنسانُ ما هو موجودٌ لنفسهِ فقط، وما هو خيرٌ لنفسِهِ، إلى كياناتٍ موضوعيَّةٍ؛ أي إلى الخيرِ المُطلَقِ. أما في الفصلِ الثَّالثِ، حيثُ يحاولُ أنْ يَعرِضَ “السَّبيل إلى الإقناعِ”؛ يتَّضِحُ مصيرُهُ الهالِكُ جليًّا.

إنَّها عشرون صفحةً غنيّة للغايةِ بالصُّورِ الجماليَّةِ والاستعاراتِ والأمثالِ، فيَستخدمُ الإنجيلَ والنُّصوصَ الإغريقيَّةَ استخدامًاً مُطَّرِدًا. وتُقدَّمُ العباراتُ باعتبارِها بديهيَّاتٍ، وكأنَّها حقائقٌ مطلقةٌ بثباتٍ لا يتزعزعُ، ومع ذلك تظلُّ مُجرَّدًة تمامًا ومنفصلةً عن الواقعِ، وتنتهي هذهِ العباراتُ إلى الحكمةِ القائلةِ:”أنْ تُعطي هو أن تقومَ بالمستحيلِ، أن تُعطي هو أن تتلقَّى”؛ أي أنَّهُ يجبُ على الإنسانِ أن يُثبِتَ نفسَهُ، وليسَ ذلك من أجلِ الاستمرارِ في الوجودِ، كما لا يجبُ “عليهِ أن يحبَّ العالمَ لمُجرَّدِ أنَّهُ ضروريٌّ لاحتياجاتِهِ، وإنَّما لما هو عليهِ في حدِّ ذاتِهِ”، وباختصارٍ، يجبُ على الإنسانِ أن يعيشَ دونَ علاقةٍ مع الآخرِ، أي دونَ “ثقل”، بعدَ تجاوزِ قانونِ الجاذبيَّةِ؛ بمعنًى :أنْ يتخطَّى الإنسانُ القانونَ الذَّي تمتثلُ له الأجسادُ، الذَّي تتكوَّنُ منهُ طبيعتُهم أو جوهرُهم، هذا ما عليهَِ فعله، ليس مثلما فعلَ أفلاطون بمحاولتِهِ الوصولَ للمطلقِ بالتَّمسُّكِ بجسدِهِ، إنَّما مثلما فعلَ سقراط والمسيح، اللذَّان تخلَّيا عن جسديهما، في إقرارِهما بأنّ الإنسانَ يجبُ أن يُنكِرَ كيانَهُ الجسديَّ من أجلِ الحُصولِ على كيانهِ المُطلقِ.

بدا أنَّ “كارلو ميشيلستيدتر” يأملُ في العودةِ إلى بارمينيدس، وهو الموقفُ الذَّي أشارَ إليهِ توماسو كامبانيلا بذكاءٍ، ولهُ أرضيةٌ خصبةٌ اليومَ في فلسفةِ إيمانويل سيفيرينو، ولكنْ مع ذلك، لديهِ خُصُومٌ أقوياءُ وهم فلاسفةُ “الفِكرِ الضَّعيفِ”، هذهِ الفلسفةُ التَّي تعودُ إلى رائِدِها جياني فاتيمو، التَّابعِ المُخلِصِ لهيدجر، والتي تتماشى مع التأويلية، في مناهضة بارمينيدس وتنص على أنَّ:”الوجود ليس موجودًا… بدلًا من ذلك أنَّهُ (يحدثُ)؛ أي أنَّهُ (صيرورةٌ)، الوجودُ إذن؛ موجودٌ بقدرِ صيرورتِهِ؛ أي أنَّهُ موجودٌ بوصفِهِ(صيرورةً)”.

إلَّا أنَّ أمنيةَ ميشيلستيدتر أقربُ إلى وهمِ اليائسِ الذَّي يُدرِكُ استحالةَ أنْ تُصبحَ (أمنيتُهُ) حقيقةً، لقد كانَ يُؤمِنُ هو الآخرُ، بأنَّ المرءَ يُمكنُ أنْ يعي “الوجودَ” فقط من خلالِ “الصَّيرورةِ”، كما كانَ يُدركُ استحالةَ تحقيقِ “الإقناعِ”، أو الاتِّساق ِمع البارمينيديَّةِ*** لأنَّها تستبعدُ “الصَّيرورةَ” وبالتَّالي تستبعدُ حياةَ الطَّبيعةِ، ومع ذلك ، لمْ يستطعْ التَّخلي عن الإيمانِ بوجودِ كائنٍ مُطلقٍ، لا يتغيَّرُ أبدًا، مكتفٍ ذاتيًا، مُستدِيم ذاتيًا؛ بل إنَّهُ لم يستطعْ التَّخليّ عن الرَّغبةِ في جعلِ نفسِهِ كذلكَ، كانَ هذا الانقسامُ هو ما مزَّقَهُ إلى اثنين، فقدْ عاشَ هذهِ التَّجربةَ بشكلٍ أكثرَ كثافةً عن المفكّرينَ الأخرينَ؛ لأنَّهُ كانَ يتمتَّعُ بطبيعةٍ ماديَّةٍ وحسيَّةٍ.

تُعدُّ المُراسلاتُ أفضلَ مصدرٍ لهذا الجانبِ الهامِّ في شخصيَّةِ ميشيلستيدتر، فالمئاتُ من الرَّسائلِ التَّي كتبها في المنزلِ ولأصدقائِهِ المُقرَّبينَ تُظهِرُ بوضوحٍ كثافةَ وجودِهِ الحسّيّ والماديِّ، والتَّي كان يُسمَحُ لها بالظُّهورِ في العلنِ دونَ ضبطٍ للنَّفسِ، ويتَّضِحُ بشكلٍ جليٍّ كمْ قدَّرَ ميشيلستيدتر هذا الجانبَ من نفسِهِ وشذَّبَهُ، من خلالِ تسلُّقِ الجبالِ المُضني، أو شغفِهِ بالرَّقصِ ،أو كما وصفَها هو بنفسِه “المُتع الماديَّة، والحسّيَّةُ التَّي لا مثيلَ لها”، أو سباحتِهِ لساعاتٍ طويلةٍ في المياهِ القاسيةِ لنهرِ إيسزونزو التَّي جعلَتهُ مشهورًا وفخوراً، ثمَّ احباطاتِهِ عندما أُصيبَ في ساقِهِ ممَّا جعلَهُ يمكثُ في المنزلِ لبعضِ الوقتِ، ولطالما سعى إلى تجاوزِ حدودِ قُدراتِهِ، فكانتِ الطَّبيعةُ ملعبه المُفضّلَ، حيثُ كانَ يتوَّهمُ الوصولَ إلى ذاكَ “المُطلقِ” الذَّي ما كانَ يُمكنُهُ بوصفِهِ كائنًا اجتماعيًّأ الاقترابَ منهُ.

لعلَّ الرِّسالةَ التَّي كتبها ميشيلستيدتر في المنزلِ، والتَّي تَصِفُ جنازةَ جوزويه كاردوتشي****، أفضلُ مثالٍ على الإشارةِ إلى هذا الجانبِ من طبيعتِهِ، فتبيَّنَ ذلكَ من خلالِ القُّوةِ النَّاتجةِ عن التَّباينِ، فموضوعُ الرِّسالةِ الرَّئيسيّ في الواقعِ هو الموتُ، ولكنَّ نهايتَها ترنيمةُُ للحياةِ الحسِّيَّةِ، وكانَ ميشيلستيدتر عاشقًا لمدينةِ “بولونيا” لثرائِها ووفرتِها وحيويَّتِها، والصِّفاتُ التَّي يستخدمُها واضحةٌ لا تحتاجُ إلى تفسيرٍ:

كنتُ أفكِّرُ في بولونيا مرةً أخرى، في الأيَّامِ الثَّلاثةِ الماضيةِ، والتَّي بدَت كأنَّها واحةٌ ساميةٌ للشَّمسِ والحياةِ، حادَّة لدرجةٍ ستتركُ أثرًا في نفسِي ما حييت. لكنّني أحببتُ بولونيا بأروقتِها، بقصورِها البهيَّةِ المُمتزجةِ بالأحمرِ الدَّاكنِ، بساحاتِها الشَّاسعةِ البديعةِ، في كنيسةِ سان بيترونيو الجليلةِ، وحركاتِها المُفعمةِ بالحياةِ… وأناس سعداء في حشودٍ بكلِّ مكانٍ ينظرونَ ويُنظَرُ إليهم وهم يستمتعونَ بالحياةِ. أحببتُ الأماكنَ العامَّةَ المُزدحمَةَ، المُفعمةَ بالحياةِ والدِّفءِ، وأكثرَ من أيّ شيءٍ آخرَ، أحببتُ نسائَها، المُتأنّقاتِ المُتألّقاتِ، اللَّاتي إذا تبسَّمَ لهنّ أحدُهم رددنَ الابتسامَ، فتبدونَ وكأنَّهنّ يمنحنَ أنفسَهنَّ بالكاملِ من خلالِ نظرةٍ خاطفةٍ.

يبدو أنّنا نكادُ نستمعُ إلى صوتِ زينو كوسيني*****، عاشقٌ آخرَ للعيشِ حدَّ الثَّمالةِ، والنَّساء، والفِعل، كما كان كذلك ضحيةً للفِكرِ والتَّأمُّلِ.

يدركُ ميشيلستيدتر أيضًا بشكلٍ تامٍّ هذهِ الازدواجيَّةَ بينَ الفعلِ والفكرِ، ويظهرُ ذلك عندما يكتبُ إلى بولا:

“قبلَ كلِّ شيءٍ، أفكِّرُ في جسدي، إنَّه مهمٌّ بالنِّسبةٍ لي”

ويضيفُ بعدَ بضعةِ فقراتٍ لاحقةٍ:

“يجبُ أن أكفَّ عن الحديثِ عن نفسِي، لأنَّني يجبُ أن أكفَّ عن النَّظرِ داخلَ نفسِي – وبينما قد يكونُ ذلكَ مُفيداً فكريًا، إلَّا أنَّه ليس أمرًا صحيًا”.

مرةً أخرى يتبادرُ إلى الذِّهنِ زينو ونظريَّتُه القائلةُ: بأنَّ الفكرَ والتَّحليلَ الذَّاتيّ يشلَّانِ الفعلَ ويجعلانِهِ مُستحيًلا، فما يعدُّ “مُفيداً فكريًا” يتزامنُ مع الضَّارِ ماديًا، ومع ذلك، يُقدِمُ زينو على الاختيارِ ويتقبَّلُ عواقبَهُ: أن يكونَ “مفكِّرًا مَشلولًا”، وعندما يقرِّرُ اتّباعَ دوافعِهِ وملاحقةَ امرأةٍ ما، فإنَّهُ سيفعلُ ذلكَ دونَ محاولةِ عقلنةِ الأمرِ، بل إنَّه حتَّى يسخرَ من نفسِهِ ضاحكًا. أمَّا ميشيلستيدتر فغيرُ قادرٍ على الاختيارِ، ولا يمكنُهُ أن يضحكَ أو أن يقبلَ ضرورةَ المُساومةِ على حلولٍ وسطٍ، بل إنَّهُ في حلمهِ النّتشويّ حولَ إثباتِ نفسِهِ باعتبارهِ “إنسانًا أعلى”، يُفضّلُ الموتَ على المُساومةِ.

ويكتبُ ميشيلستيدتر رسالةً جميلةً إلى صديقِهِ العظيمِ جايتانو شيافاتشي، يشرحُ فيها عذابَهُ، وهي رسالةٌ كتبَها في جوريزيا، يصفُ فيها أيَّامَ الإجازةِ في بيران التَّي قضاها مع باولا والأخوات كاسيني، وكانت أيَّامًا من الأنشطةِ البدنيَّةِ، من المشي والتَّسلُّقِ والسِّباحةِ والإبحارِ والرَّقصِ، حيثُ تمَّ تقليصُ كَمِّ الحديثِ عمدًا إلى الحدِّ الأدنى من أجلِ عيشِ حياةِ الطَّبيعةِ بشكلٍ مُكثَّفٍ، ويقومُ بوصفٍ دقيقٍ لتفاصيلِ استمتاعِهِ والشُّعورِ بالرِّضا في الرِّسالةِ، كما يسهبُ في وصفِ الطَّبيعةِ التَّي كانت الخلفيَّةَ المثاليَّةَ للأنشطةِ، والتّي يبدو أنّه قد وصلَ إلى اتّحادٍ مثاليّ معها.

ولعلَّ دعوةَ بعض الصَّيادين له للبقاءِ معهم والعيشِ في البحرِ كان عرضًا جذَّابًا، وعلى الرَّغمِ من أنّهُ لم يأخذِ العرضَ بجديَّةٍ، إلَّا أنَّهُ منحَهُ الشُّعورَ بأنَّهُ جزءٌ من هذهِ الطَّبيعةِ، ولكنْ يظلُّ ميشيلستيدتر مخلوقًا فكريًّا، فالمقارنةُ الجميلةُ بين عقلِهِ والبحرِِ تنقلُ لنا تأثيرَ احتياجاتِهِ ومشاعرِهِ الفوضويَّةِ وشدَّتِها، فيقولُ:

“عقلِي مثلُ البحرِ المُتموِّجِ الذَّي يعكسُ جميعَ الأضواءِ، جميعَ السَّمواتِ، إلَّا أنَّ ذلك يُحطِّمُها جميعًا عندَ نقطة الوصلِ، لكنَّ القاعَ لا يزالُ غامضًا ومُظلمًا… بكلِّ تأكيدٍ لديَّ ما لا يحتويهِ البحرُ: لديَّ عذابٌ متواصلٌ من نوايا الماضي، والتزاماتِ المستقبلِ، من التَّطلُّعاتِ المُختلفةِ وغير المُحقَّقةِ، والوعي بعدمِ وجودِ معنًى لي (أنَّني غيرُ صالحٍ من البدايةِ) في هذا العالمِ الذَّي تنظمُهُ الأفعالُ، فضلًا عن الفكرِ والفنِّ، من الحياةِ التَّي تتبدَّدُ في انتظارِ ماذا؟! وَهْمِ التَّشكُّلِ التَّدريجيِّ! هذا الذَّي لا وجودَ لهُ.”

ما كانَ للصُّورةِ الجماليَّةِ أن تكونَ أكثرَ تأثيرًا، فالبحرُ – وهوَ رمزُ قوَّةِ الطَّبيعةِ وحيويَّتِها، ولا تناهِيها وحريَّتِها، يتزامنُ هنا -أو على الأقلِّ كما يحاولُ “كارلو ميشيلستيدتر” أنْ يُبيِّنَ- معَ الفِكْرِ والرُّوحِ المُطلقةِ، إنَّ هذهِ مُحاولةٌ كُتِبَ لها الفشلُ، حيثُ أنَّ الفِكْرَ والرُّوحَ لن يتطابقا أبدًا.

إنَّ عقلَ ميشيلستيدتر مثلُ البحرِ، بقوَّتِهِ ومتانتِهِ وحريَّتِهِ، ولكنْ أيضًا بعتمتِهِ، ولا عقلانيّتِهِ، وجانبِهِ المُضطَّربِ، إنَّ الصُّورةَ الجماليَّةَ للعقلِ-البحرِِ تثبتُ عدمَ تقبُّلِهِ لأنْ يكونَ مُجرَّدًا مثلَ البحرِ أو الصَّيَّادِ، كما تثبتُ حاجتُهُ ومحاولتُهُ المستمرّةُ ليكونَ كلَّ شيءٍ: الطَّبيعةَ والرَّوحَ، والأفعالَ والمثاليَّةَ لدرجةِ الكمالِ، وتتوالى الإحباطاتُ، فيقولُ:

“أدركُ برعبٍ مُتنامي أنّه مَحكومٌ عليًّ بالبقاءِ خارجَ كثافةِ الحياةِ وعاطفَتِها وعظمتِها، وأنَّه لن يكونَ لي أبدًا وسيلةٌ لأعيشَ ذلك بداخلي”

وأثناء إصابتِهِ بالاكتئابِ يعترفُ:

“لن يكونَ هناكَ ما يمكنُني القيامُ بهِ أكثرَ منَ الحياةِ الجسديَّةِ العنيفةِ، والتَّجوّلِ على ظهرِ الخيلِ عِبر السُّهولِ، والنَّومِ ليلًا في خيمةٍ لأُحصي النُّجومَ.”

إنَّ حضورَ ليوباردي قويٌّ هُنا، كما أنَّ هذهِ الاستجابةَ السَّلبيَّةَ القُصوى لهذهِ المسألةِ البلاغيَّةِ قويّةٌ كذلك، فبالنِّسبةِ للرَّاعي الليوباردي”******، فإنَّ حياةَ الطَّبيعةِ ليست كافيةً لميشيلستيدتر، إلَّا أنَّ الرّضى الفكريِّ لا يتحقّقُ لهُ:

“ليسَ هناك أيُّ احتمالٍ لي أنْ أحتضنَ الكُلَّ الأكبرَ… لذا أنا لا أستطيعُ التَّفكيرَ أو الكتابةَ أو الرَّسمَ، إنّني أكرهُ نفسي… فلكم تعاسَتِي، ولا أرى أيَّ فرصةٍ للتَّغييرِ سوى إلى الأسوأ.”

إنَّ إدراكَ كارلو ميشيلستيدتر الكامل لهذا التَّوترِ داخلَ نفسِهِ يكونُ أكثرَ وضوحًا عندما يغادرُهُ صديقُهُ ريكو على متنِ سفينةٍ إلى المغامرةِ الأمريكيَّةِ، فيشعرُ بالإعجابِ والحسدِ معًا، وينجحُ في تحليلِ مشاعرِهِ المُتناقضَةِ تلكَ بشكلٍ، يتيحُ لَهُ أنْ يُعلِّقَ في رسالَتِه إلى نينو حولَ صديقِهِمَا المُشتَركِ، قائلاً: “رسالةٌ حولَ ريكو… تَعتملُ النَّارُ في صدري بقدِر ما أفكّرُّ فينا، نحنُ اللَّذان نَحسُدَاه، ممنوعانِ من الرَّغبةِ في الوصولِ إليهِ بسببِ نفسِ الأشياءِ التَّي مَنعتْنا من المُغادرَةِ مَعَهُ” إنَّ ميشيلستيدتر ينتمي فقط إلى جزءٍ من “عِرق هؤلاء الذَّين بَقوا على الأرضِ” وكانت هذهِ مأساتُهُ.

إنَّ الصَّفحاتِ المائَةَ الجدليَّةَ التَّي يُكرِّسُها “كارلو ميشيلستيدتر” “للبلاغةِ”، تُملِيها حاجَتُه القويَّةُ للأصالةِ وكراهيتُهُ للنِّفاقِ والكلامِ الفارغِ، فتمكَّنَ من خلالِها أخيرًا أنْ يكونَ فعَّالًا، لأنَّهُ لمْ يستطعْ أنْ يكونَ كذلك مُطلقًا في حديثِهِ عن “الإقناعِ”, ففي “البلاغةِ” يمتلكُ أرضيَّةً صُلبَةً يتحرَّكُ عليها، وأعداءً حقيقيّينَ ليُهاجِمَهم. تتَّصفُ لهجتُهُ بالسُّخريةِ، بل وبالمكرِ، فيكشفُ عن إحباطاتِهِ بوصفهِ إنسانًا، “فالإقناعُ” لا يُمكنُ تحقيقُهُ، بل منْ غيرِ المُجدي الحديثُ عنهُ، حيثُ أنَّ”الإقناعَ” – كما يعلمُ – لا يُمكنُ صياغَتُهُ في كلماتٍ – لأنَّهُ بذلك سيتحوَّلُ حتمًا إلى “البلاغةِ” – إذْ يجبُ أن يُعاشَ، وأمسى الآنَ قادرًا على تعريفِ ماهيَّةِ “البلاغةِ”، مع تقديمِ الكثيرِ منَ الأمثلةِ، فهو في ظاهرِهِ بلاغيٌّ عظيمٌ ممَّا ينجمُ عنهُ سُمُّهُ وغضبُهُ، ففي معركتِهِ الدَّقيقةِ ضدَّ “البلاغةِ”، وجدَ نفسَهُ عالِقًا فيها.

إنَّ حياةَ “الإقناعِ” لا يُمكنُ بُلوغُهَا، وبالتَّالي يُصبحُ الإنسانُ ضائعًا في بحثِهِ عنها، فيحتاجُ إلى المساعدَةِ والتَّمسُّكِ بشيءٍ ما أو شخصٍ ما، فيطلبُ أنْ يُمثِّلَ شيئًا بالنِّسبةِ لشخصٍ ما، “ونظراً لأوهامِهِ، فهو يُطلقُ على ما “يكون” ما “يكونُ له”، ويحدِّدُهُ بأنَّهُ جيدٌ أو سيءٌ وفقًا لما يُعجِبُهُ أو لا يُعجِبُه” فيخلقُ “البلاغةَ” رُغما عن أنفِهِ. ويبدو من الصَّعبِ أنْ نتصوَّرَ أنَّ ميشيلستيدتر، الذَّي وجدَ نفسَهُ عالِقاً في هذا الطَّريقِ المَسدودِ، رفضَ التَّغلُّبَ عليهِ بقبولِهِ، على اعتبارِ ذلكَ الوسيلةَ الوحيدةَ المُتاحَةَ للإنسانِ، وعلى الرَّغمِ منْ أنَّهُ أكَّدَ على أنَّه :”يجبُ على الإنسانِ أنْ يكونَ راضيًا عنْ الوضعِ التَّقليديّ لتقبُّلِ الظَّلامِ”، إلَّا أنَّهُ هو نفسُهُ لم يتمكَّن قطْ منْ تَقبُّلِ الظَّلامِ، واستمرَّ في القتالِ من أجلِ ضوءٍ لا وجودَ لَهُ، ومعَ ذلك، كانَ مُدركاً أنَّ النُّورَ الوحيدَ الذَّي يُمكنُ الحصولُ عليهِ في هذا العالَمِ هو ضوءُ الشَّخصِ الذَّي “يُحوِّلُ نفسَهُ إلى لهبٍ”.

ولعلَّ الخُطوةَ التَّي لمْ يستطعْ “كارلو ميشيلستيدتر” اتّخاذَها، أو ربّما لم يرغبْ في اتِّخاذِها، هي التَّي قامَ بها هايدغر عندما أكَّدَ أنَّ اللُّغةَ هي جوهرُ الوجودِ، ويُواصِلُ أتباعُهُ إلى اليومِ على هذهِ الشَّاكلَةِ، فالحقيقةُ “ليسَ لديها طبيعةٌ ميتافيزيقيةٌ أو منطقيَّةٌ، بل هي فقط بلاغيَّةٌ”. ويقولُ جياني فاتيمو:”الحقيقةُ هي نتيجةُ التَّفسيرِ… لأنَّهُ في العمليَّةِ التَّفسيريَّةِ فقط تُشكِّلُ الحقيقةُ نفسها”. وهذهِ هي التَّأويليَّةُ، في فلسفةِ اليومِ، والتَّي “إذْ تُورِثُ نزعةً فكريَّةً مُنتشرَةً في القرنِ العشرين وتَصِلُ بها إلى عواقِبِها، فهي تُركِّزُ على العلاقةِ بينَ اللُّغةِ والوجودِ، وعلى الميزةِ التَّفسيريَّةِ لكلِّ الوجودِ”، ويُطلِقُ فاتيمو على فلسفَتِهِ الجديدةِ “الأنطولوجيا الضَّعيفةِ” أو “الأنطولوجيا التَّعدديَّةِ”، التَّي لا تُمثِّلُ التَّعدديَّةَ فيها لحظةَ يتمُّ إنقاذُها وتخطِّيها من أجلِ توليفةٍ أسمى، من أجلِ وحدةٍ نهائيَّةٍ، بل هي حالةٌ دائمةٌ. ويرى فاتيمو في هذه العلاقةِ بينَ ذاكَ الوضعِ وإعادةِ اكتشافِ العُنصرِ المأساويِّ للحالةِ الإنسانيَّةِ، ما يُميِّزُ بعضَ الفلسفةِ الوجوديَّةِ الجديدةِ، لفلاسفةٍ من أمثالِ: لويجي باريسون و ماسيمو كاتشار، ومعَ كلِّ هذا، مثلما قالَ داريو أنتيسيري، فإنَّ لهذا “الفِكرِ الضَّعيفِ” بواطنُ قوَّتِهِ التَّي تَكمُنُ في ” قُدرَتِهِ على فهمِ حُدودِهِ”.

إنَّ الخطابَ الذَّي وضَعَهُ هايدغر وأتباعُه هو خطابٌ نظريٌّ، فالوجودُ لا يتواجدُ سوى في صيرورتِهِ، وفي علاقَتِهِ بنا باعتبارنا مُفسِّرينَ لَهُ، أمَّا البارمينيدية فلا وجودَ لها، أو لتحرِّي الدِّقَّةِ أكثرَ، فإنَّها لا تهمُّنا، لأنَّها حتَّى لو كانَ لها “وجودٌ”، فلنْ نتمكَّنَ من إدراكِها، ويُوجّهُ هذا الاكتشافُ البشرَ في حياتِهم النَّظريَّةِ والعمليَّةِ، الحياة التَّي يجبُ أنْ نتقبَّلَها بحدودِها ونعيشَ داخلَها.

أمَّا ميشيلستيدتر، الذَّي اتَّبعَ هذا الخطابَ النَّظريَّ حتَّى النِّهايةِ، لمْ يستطعْ أن يتخلَّى عن البارمينيدية، مُدركًا تمامَ الإدراكِ، وباتِّباعِ منطقِهِ بشكلٍ مُتماسكٍ، أنَّ حيازةَ المُطلَقِ مستحيلةٌ، حيثُ يمثِّلُ ذلكَ تناقُضًا، كما أدركَ أنَّ “الإقناعَ” مُعضلةٌ، لذا كانَ مسعَاهُ نقلُ “الإقناعِ” منَ الأُسسِ الخَطرَةِ للنَّظريَّةِ إلى أُسُسِ المُمارسَةِ، فلا يمكنُ إدراكُ “الإقناعِ” والتَّعبيرُ عنه من خلالِ المفاهيمِ – فعندئذٍ يتحوَّلُ إلى “بلاغةٍ”؛ أيْ يجبُ أن يُعاشَ. ومن ثُمَّ، لا ينبغي البحثُ عن المعرفةِ المُطلقةِ، وإنَّما حياةُ المُطلقِ.

لذا يواصلُ “كارلو ميشيلستيدتر” بحثَهُ، فقد علَّمَ كُلٌّ من سقراط والمسيح الإنسانَ أنْ يَنبُذَ الجانبَ الماديَّ المحدودَ من طبيعتِهِ ليُؤكِّدَ نفسَهُ ككائنٍ مُكتفٍ ذاتيًا، ومُستدِيم ذاتيًا، دونَ احتياجٍ إلى الاعتمادِ على العالمِ الخارجيِّ ومُستقلًا عنه، وبما أنَّ الحياةَ إنما الاحتياجات، فإنَّ إنكارَ كلَّ الاحتياجاتِ هو الموتُ، والفردُ المحدودُ الذَّي يريدُ لنفسِهِ اللَّانهائيَّةِ، يُدركُ ألا سبيلَ لهُ إلى ذلك إلَّا بتدميرِ كيانِهِ الإمبريقيِّ المحدودِ.

وعلى الرَّغمِ منْ أن لا أحدَ قادرٌ على التَّيقُّنِ من الأسبابِ وراءَ انتحار ميشيلستيدتر، فمن نافلةِ القُولُ، إنصافًا لضحيَّةِ الفِكْرِ الصَّادقِ، أنَّ ذاكَ المنطقَ الدَّقيقَ قدْ أدَّى بهِ إلى النَّتيجةِ القائلَةِ بأنَّ:

“فقطْ عندما لا تريدُ، سيكونُ لديكَ ما تريدُ، لأنَّ ما تريدُهُ هو الوجودُ المُطلقُ، وإرادَتُكَ ما هي إلَّا الطَّارئ: فهي (ليست شيئًا) في حدِّ ذاتِها… وطالما أنّها ستكونُ،فإنَّ جسدَكَ سيُلقِي ظلًِا فلا تستطيعُ أن ترى. وعندما ينتهي وجودُكَ، ستتمكَّنُ من الرُّؤيةِ.”

فاختارُ أنْ لا يكونَ بعدَ الآنَ.

*بينيدتو كروتشه: فيلسوف مثالي ومؤرخ إيطالي

**شقيقة الشاعر والكاتب الإيطالي جاكومو ليوباردي

***البارمينيدية: هي رؤية نسبة إلى الفيلسوف بارمينيدس التي توحد بين العقل والوجود، وأن واقع العالم وجود واحد، غير متغير

**** جوزيه أليساندرو جوسيبي كاردوتشي هو مدرس وشاعر إيطالي موهوب، لقب بشاعر البلاط

***** زينو كوسيني، هو بطل رواية "ضمير السيد زينو" للكاتب الإيطالي إيتالو سفيفو

****** يقصد الكاتب بالـ"الراعي الليوباردي" قصيدة جوكومو ليوباردي Night Song of a Wandering Shepherd in Asia

"الأغنية الليلية للراعي الهائم في أسيا" التي تحكي عن راعي مستلقي بجانب قطيعه النائم، وينظر إلى القمر ويخاطبه، ويطرح عليه أسئلة لا إجابة لها حول معنى الحياة مصدر الترجمة دراسة: دانييلا بيني المعنونة "كارلو ميشيلستيدتر: ومأساة الفِكر" اضغط هنـا

إعلان