عبثية أم رخوية: قراءة في رواية الغريب لـ ألبير كامو | علي أشرف داود

تُعد رواية الغريب التي كتبها ألبير كامو عام 1942 واحدة من أبرز الأعمال الأدبية التي بلورت الفلسفة العبثية في قالب سردي بسيط ظاهريًا، وعميق في بنيته الوجودية. يضعنا كامو في مواجهة مباشرة مع بطل لا ينتمي إلى أي نظام قِيمي تقليدي، بطل يعيش الحياة كما تأتي، دون زخرفة أو تبرير، ويتعامل مع الموت كما يتعامل مع الحياة: بلا تهويل، بلا شعائر. كامو، الفيلسوف والروائي الفرنسي من أصول جزائرية، كان دومًا منشغلًا بمشكلة المعنى في عالم لا يقدّم إجابات. في روايته هذه، يقدّم صورة مكثفة للإنسان المعاصر، الذي لم يعد يؤمن بخلاص خارجي، ولم يعد يجد في الدين أو الأخلاق أو الحب ضمانة للوجود، بل يواجه عبثية الكون بوعي مؤلم وصامت.

السياق الذي كُتبت فيه الرواية

كُتبت رواية الغريب في لحظة تاريخية مضطربة، خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، حيث تشظّى اليقين الإنساني، واهتزّت الثوابت التي حكمت الحضارة الأوروبية لقرون. كان العالم يشهد انهيارًا مدويًا لكل ما يُفترض أنه “معقول”، من أنظمة سياسية إلى منظومات أخلاقية ودينية. وقد كتب كامو الرواية في الجزائر، بعيدًا عن باريس، لكنه لم يكن بعيدًا عمّا يحدث في العالم. هذا البُعد الجغرافي منح كامو موقعًا فريدًا للتأمّل من خارج المركز، تأمّلًا في علاقة الفرد بالعالم، خاصة في سياق استعماري كانت فيه الحياة اليومية تخضع لقوانين تمييزية، عبثية هي الأخرى. في هذا السياق، جاءت “الغريب” كنوع من التمرّد الهادئ، أو بالأحرى كمرآة تنعكس فيها هشاشة الإنسان الحديث أمام سؤال المعنى، وفيها تتجسّد الجزائر كمكان يتوسط الشمس والبحر والعزلة الوجودية، أكثر من كونها بلدًا بعينه.

كيف تجسّدت العبثية في الرواية؟

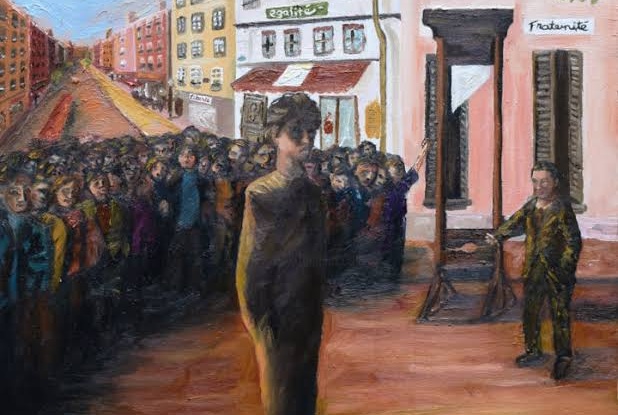

على الرغم من أنّ رواية الغريب تُصنَّف غالبًا يوصفها تمجيدًا للعبثية، إلّا أنّ كامو نفسه، من خلال التفاصيل الدقيقة، يُقدِّم تفنيدًا ضمنيًا لها. فمارسو، الذي بدا منذ البداية منفصلًا عن الحياة، لا يذرف دمعة على أمه، لا يُبدي اكتراثًا تجاه الحب، ولا يتفاعل مع مفاهيم الصداقة أو العدالة، يكشف في لحظات متفرّقة عن ملامح شعورية معقّدة. في السجن، وبين الجدران الباردة، يتأمّل السماء، ويصف حركة النجوم بلغة شاعرية صامتة، مما يدل على قدرة غير منكرة على الإحساس بالجمال. الجمال هنا ليس حيلة رومانسية، بل لحظة صدق خالصة تُربك صلابة العبث الظاهري.

وعندما يُحاكم، لا يثور ولا يحتج، بل يراقب بسخرية صامتة، تُفهم أحيانًا على أنها استخفاف، لكنها في عمقها قد تكون مرآة لوعي فائق بمسرحية العدالة البشرية. نظرات عشيقته إليه أثناء المحاكمة تفتت لامبالاته تدريجيًا، وتجعله يدرك للمرة الأولى أنه ربما كان عليه أن يتزوّجها، أن يمنح للحب فرصة لم يعترف بها من قبل. حتى علاقته بوالدته، التي بدت شديدة البرود، تعود لتظهر في تأنيب ذاتي صامت، حين يُدرك أنه “قتلها معنويًا” قبل أن تموت، لأنه ألقى بها في دار للعجزة. هذه المشاهد الصغيرة، المتناثرة في قلب الحياد الظاهري، تفتح الباب أمام قراءة جديدة للرواية، لا ترى في العبث يقينًا، بل حالة مؤقتة من الغياب الشعوري الذي لا يلغي جذور الإنسان الداخلية.

عبثية أم رَخَويّة: تفنيد الإدّعاء

إنّ فكرة تشبيه شخصية مارسو في الرواية بالرخويات هي مجاز تأويلي، يسمح بفهم شخصية البطل في ضوء بيولوجيا رمزية. الرخويات، كما هو معروف، هي كائنات لا تمتلك هيكلًا عظميًا داخليًا، ولا أعمدة دعم صلبة، بل تتسم بطبيعة ليّنة، تتشكَّل وفق الحيز الذي توجد فيه. هي لا تُكسر لأنّ الكسر يفترض وجود صلابة تسبق الانهيار. في المقابل، الرخوي لا ينهار، لأنه لم يكن صلبًا من البداية. وهذا في جوهره ما يميز مارسو: غياب المقاومة لا يعني الخضوع، وغياب الهيكل لا يعني التفكك، بل يشير إلى حالة من التكيّف السلبي المستمر، تعيش على هامش الصراع لا في قلبه.

إعلان

إنّ مارسو ليس متمردًا بالمعنى الكلاسيكي، بل هو كائن يتلقّى الأحداث، يمر من خلالها دون صخب أو محاولة لتشكيلها وفق إرادته. يترك الأشياء تحدث، يتلقى الصفعات دون أن يتراجع أو يهاجم، يعيش اللحظة لا بوصفها ملهمة، بل بوصفها واقعة. مثل الرخوي، يحتفظ مارسو بقدر عالٍ من المرونة النفسية اللامبالية، لا يتأذى لأنه لا يعلّق آمالًا، ولا يُصدم لأنه لا يتوقع. لا يسعى إلى الحب ولا يرفضه، لا يطلب العدل ولا يحتج على الظلم، لا يؤمن بشيء ليخاف من فقدانه، وهو بهذا ينجو، ولكنها نجاة تفتقر إلى المجد أو المعنى.

أيضًا، الجانب الأكثر أهمية في تشبيهنا أن الرخوي، رغم هشاشته الظاهرة، قادر على الاستمرار في بيئات متقلبة وصعبة، دون أن يحتاج إلى دروع أو أنياب أو صلابة. مارسو أيضًا يستمر. السجن لا يهزّه، المحاكمة لا تُشعره بالإهانة، الموت لا يروّعه. حين يُحكم عليه بالإعدام، لا ينهار، وإنما يواجه مصيره، ثم يرحّب بالموت كما لو أنه لحظة استكمال لا لحظة انكسار. هذه القدرة على “الانسياب داخل الواقع” دون مقاومة، تجعل من مارسو شخصية رخوية بامتياز، لكنها رخوية لا تمثل الضعف، بل تعبر عن شكل وجودي آخر، وجود ما بعد الكسر.

في الرخويات أيضًا جانب آخر: هي غالبًا ما تُخفي داخلها قواقع أو أصداف، تبنيها حول ذاتها، لكن من مواد رخوة أو نصف صلبة، كوسيلة للحماية دون الدخول في مواجهة. شخصية البطل تبني قوقعتها في الصمت، في اللامبالاة، في فصل الذات عن الانفعال. إنها قوقعة وُجدت لا للهجوم ولا للدفاع، بل للوجود المحايد. ومن خلال هذه الاستعارة، يمكن فهم أنّ مارسو لا يختار أن يكون عبثيًا، بل هو نتيجة مناخ عبثي، مجتمع فاقد للبوصلة، يتعامل مع المشاعر كواجبات، ومع العدالة كطقوس، ومع الموت كعقوبة اجتماعية لا كقدر بيولوجي.

وهكذا، فإنّ وصف مارسو بالرخوي ليس انتقاصًا من شأنه، بل قراءة أكثر حساسية لتركيبته النفسية والوجودية. هو الكائن الذي لا ينكسر لأنه لا يتصلب، لا يتألم لأنه لا ينتظر، لا يهزم لأنه لا يدخل في صراع. لكنه مع ذلك، يبقى إنسانًا، تظهر مشاعره فجأة في لحظة محاكمة، أو أمام صورة السماء، أو حين يتذكر أمه. وهذه الشروخ الصغيرة في قوقعته، تلك اللحظات المتسربة من الحساسية المكبوتة، هي ما يجعل منه شخصية عميقة، تتجاوز الرخوية لتطرح سؤالًا: هل النجاة من الألم تعني التخلّي عن الحياة؟

خاتمة

في نهاية المطاف، تظلّ رواية الغريب عملًا مفتوحًا على تأويلات متعددة، ليس فقط لأنها تُقدِّم شخصية مأزومة في مواجهة عالم بلا معنى، بل لأنها تطرح سؤالًا جوهريًا حول طبيعة الإنسان حين تُنزَع عنه كل الأطُر التفسيرية المعتادة. مارسو ليس بطلًا تقليديًا ولا رمزًا عبثيًا خالصًا، وإنما هو نقطة تماس بين الاستسلام الظاهري والحساسية المضمَرة، بين الرخاوة الجسدية والصلابة الوجودية غير المُعْلنة.

وكامو لم يكتب رواية لتأكيد العبث، بل لتفكيكه من الداخل، عبر شخصية تبدو لا مبالية لكنها تملك من العمق ما يسمح للقارئ بأن يرى نفسه فيها، ويتساءل: هل نعيش حياتنا لأن لها معنى، أم لأننا لا نملك إلّا أن نعيشها؟ وهل الهدوء الذي واجه به مارسو موته كان انكسارًا صامتًا، أم أعلى درجات المصالحة مع عالم لا يُصغي؟ في هذه المنطقة الرمادية بين اللامعنى والقبول، يقيم الغريب، ويظل مارسو وجهًا معاصرًا لحالة إنسانية قلقة، لا تكف عن التأمّل رغم صمتها، ولا تتوقّف عن الحضور رغم حيادها الظاهري.

تم الاعتماد على طبعة:

– ألبير كامو، الغريب، ترجمة: عايدة مطرجي إدريس، طبعة عام 2013، (بيروت، دار الآداب للنشر والتوزيع، 2013)، العمل الأصلي نشر عام 1942.

إعلان