كتاب المرض بالغرب لـ جورج طرابيشي وتأثير نكبة 67 على الخطاب العربي/ لـ محمود شمسان

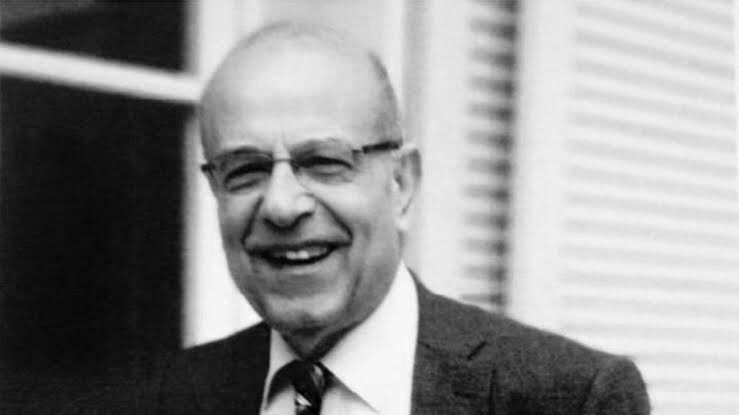

قبل أن نناقش كتاب المرض بالغرب من منا لم يسمع بالمفكر “جورج طرابيشي” الذي ملأ الأصداء، وزاحم المثقَّفين العرب، وخصوصًا بعد صدور سلسلته (نقد نقد العقل العربي)، كنقد لسلسلة كتب محمد عابد الجابري بإسم (نقد العقل العربي)، فقد ناطحت شهرته السحاب، ومن أعجب كتابات طرابيشي أيضاً طريقة نقده بإستخدام منهج التحليل النفسي، ودوما ما يشير –لمن يقرأ كتبه– إلى فرويد باعتباره المؤسس الأول لهذه المدرسة النفسية.

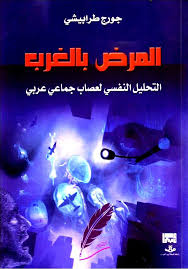

في كتابه (المثقَّفون العرب والتراث: تحليل نفسي لعصاب جماعي عربي) هكذا اسمه في الطبعة الأولى، والذي تطرق تحليلاً نفسياً إلى خطاب الإنتلجنسيا العربية مقارناً بين خطاب ما يسميه النهضة وهي الفترة التي تلت غزو نابليون بونابرت على مصر عام 1798م، وبين ما يسميها “رضة حزيران” والتي انتكس، ونكص الوعي العربي فيها –بحد زعمه– الأمر الذي انعكس على الخطاب العربي، ثم بعدها يفرد بقية الصفحات لتحليل خطاب حسن حنفي مؤسس تيار “اليسار الإسلامي”.

في الطبعة الجديدة تم تقسيم تحليل الخطاب العام إلى كتاب بإسم (المرض بالغرب : تحليل نفسي لعصاب جماعي عربي)، وهو ما سوف نتكلَّم عنه، وإلى كتاب (المرض بالغرب ( 2 ) : دراسات تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفي).

بادئ ذي بدء علينا أن نعي أنَّ طرابيشي أراد من كتابه المرض بالغرب أن يبيِّن مدى تأثير نكبة حزيران 67 على الخطاب العربي، الأمر الذي غيَّره تمامًا، وجعله يرتد إلى ما قبل حركة النهضة؛ فطرابيشي، وغيرهم يعتبرون مدافع نابليون بونابرت هي لحظة احتكاك الحضارة الغربية (المتقدمة) بالحضارة الشرقية (المتخلفة)، والحقيقة لا ندري من أين تصدر فكرة الشرق “المتخلِّف” و الغرب “المتقدِّم” قبيل قدوم بونابرت.

الحقيقة أنَّ الشرق قد احتك بالحضارة الغربية قبيل قدوم بونابرت، وفي هذا يقول حنا الفاخوري في كتابه “الجامع في تاريخ الأدب العربي: الأدب الحديث” : (اتصلت لبنان بالغرب في عهد فخر الدين ( 1572- 1635 )، وجرت منذ ذلك الحين حركات البعثات الأوروبية إلى الشرق بواسطة الإرساليات، وراحت تلك الحركة في لبنان تتضخَّم بين أخذ ورد، ولاسيما عندما تأسَّست الرهبانيات الوطنية وأخذت على عاتقها أن تنير الشعب وتُثقِّفه، وراحت ترسل الوفود إلى العواصم الأوروبية ليرجعوا إلى بلادهم ببضاعة علمية وافرة، وكانت بداية ظهور الطباعة العربية، سنة 1514 في فانو من أعمال إيطالية، وأوَّل مطبعة دخلت البلاد العربية هي مطبعة دير قزحيا بلبنان سنة 1610، وأوَّل مطبعة عرفها الشرق هي مطبعة حلب التي أنشأها البطريرك أثناسيوس الرابع الدباس سنة 1702م، ثم ظهرت بعد ذلك مطبعة دير الشوير بلبنان بفضل الشماس عبد الله الزاخر، وشرعت في العمل المنظم سنة 1734. وهكذا وضعت الأسس البعيدة للنهضة الحديثة.

إعلان

ويضيف الفاخوري (ولما كانت سنة 1798 زحفت جيوش نابليون بونابرت على مصر، وفيها الاديب والشاعر والطبيب والفيلسوف، ورجل الصناعة والفن، والاختراع). وهذا يدل أن الشرق قد احتك بالغرب، ولم تكن مَدافع بونابرت هي السبب، بل قد تكون مدافع بونابرت هي كعامل محفز مساعد للانطلاق سريعاً في عملية النهضة، بعدها توالت تدفق الأيديولوجيات، والأفكار، فظهر كتاب أمثال سلامة موسى، وغيرهم، بل تطاول البعض في دعواه وطلب لهجر الفصحى ، والكتابة بالعامية، وقد ظهرت دعوات للكتابة بالحرف اللاتيني بدلاً عن الحرف العربي كون الحرف العربي لا يواكب العصر –حد زعمهم–

أما حديث طرابيشي عما يسمها “الرضة الحزيرانية” فعلينا أن نأخذ تعريف الرضة كما عرفها طرابيشي آخذاً إياها من كتاب (العيادة الطفلية: الوجيز في علم النفس المرضي) : (الفارق بين كم التنبيه المُتلقى فعليًا من قبل الانا، وبين الكم الذي يمكن أن يستقبله أن يربطه، أن يسيطر عليه في لحظة معينة)

وإذا أتينا لنرى فهل كانت نكبة 67 رضة بالنسبة للمجتمع العربي، وللخطاب العربي؟

وبصورة أكثر وضوحًا هل ما حدث استحَّق إلى أن يعتبر رضة؟

الحقيقة من يقرأ في كلام طرابيشي يجد أن أحد الأسباب المهمة بالنسبة له هو كون هذه الهزيمة لم تكن متوقعة، بل كان الكل يتوقع الانتصار على (اللوبي) و (الكيان) الإسرائيلي، ومن ثم يدلِّل على هذا الكلام من كتابات الكتاب، وغيرهم العجيبة التي أثارت اندهاشي هو ان طرابيشي المفكِّر العقلاني يدلِّل على هذا من كلام المفكِّرين، والكُتَّاب، والحقيقة التي بكل تأكيد لا تخفى على أحد هي أنَّ التحفيز للمعركة، واستحقار العدو تعتبر نن أهم الأسباب لرفع المعنويات، وتشجيع الجنود، فلم نرى من قبل في أيِّ معركة أن يقول قائد لجنوده سوف نهزم بكل تأكيد، فلا تقاتلوا!

والحقيقة التي لربما لم ينتبه عنها طرابيشي، هو أنَّ ما حدث في نكسة حزيران إنَّما تكرار للماضي الأليم عندما حدثت الفتنة بين السنة والشيعة؛ فالتاريخ –كما قال ماركس– يعيد نفسه الأولى كمأساة والثانية كمهزلة، فكما نعرف كانت المذاهب متعايشة بينها البين؛ فكانت المذاهب الأربعة تتعايش مع الأشاعرة، ومع الماتريدية، ومع المعتزلة، حتى جاءت فتنة بغداد الخطيرة بين السنة والشيعة في عام 329 والتي قادها الحنبلي البربهاري، وبعد هذا توالت الفتن، وانتصر المذهب الحنبلي على بقية المذاهب بسبب مشاركته في تلك الحملة ضد الشيعة، فأقصى بقية المذاهب، وأخرج الأشاعرة من عباءة اهل السنة، وأخرج المعتزلة من عباءة الإسلام ككل، وهذا نلاحظه بشدة في الوثيقة القادرية التي حددت معالم المسلمين، وعقيدتهم، والتي كانت مفصلة –بالأساس– على ثوب واضعها، وأعني القادر بالله.

فما حدث في 67 هو هزيمة الجيوش العربية بقيادة “الأب الحامي” جمال عبد الناصر الذي كان مُتهَّمًا من الفصائل الإسلامية باعتناقه القومية العربية التي لا تقوم على الإسلام، وأنَّ قيادات وطلائع هذه الأمة كان شعارها المدوي:

لا تسل عن ملّتي عن مذهبي * * * * * أنا بعثيّ اشتراكي عربي

وفي كون عقيدتها كفرية:

آمنت بالبعث رباً لا شريك له * * * * * وبالعروبة ديناً ماله ثاني

فكانت الهزيمة في الحرب هي بمثابة الدليل الذي فضح ضعف القوميين، وأنَّ من حارب هم الإسلاميين فقط، ولكن تحت الوية كفرية، الامر الذي أدَّى إلى مراجعة ما حدث لتغييره. فكما أقصى الحنابلة آنذاك الأشاعرة، والماتريدية، وأخرجوهم من عباءة أهل السنة، فإنَّ انتلجنسيا ما بعد حزيران أقصت العلماء الإسلاميين الذين تعاطوا مع الحداثة، باعتبارهم كانوا تحت أنظمة ضعيفة، كفرية، ومتهالكة والتي كانت سبب الفشل الحزيراني.

ومن ثم يذهب طرابيشي إلى تفسير خطابات الإنتلجنسيا العربية بعد حزيران، ليثبت أنَّها قد نكصت نكوصاً نفسياً، وأصابتها الرضة، إلَّا أنَّني سوف أسمح لنفسي هنا لأنتقد طرابيشي بنفس الجملة التي انتقد فيها الجابري في كتابه ( مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة ) ص78 في (أنَّ منهج الجابري بالذات -الذي هو الإبستمولوجيا- هو ما يضمن له في تنقيبه، الغور إلى تلك الاعماق حتى نكتشف آسفين أنَّ… المحصلة الأخيرة أن تجعلا العمق أسير السطح).

وإن يكن سبب سطحية الجابري رغم استخدامه المنهج الإبستمولوجي – حسب طرابيشي – هو اختزاله العقل في المعقولات، فإن السبب الذي يجعل طرابيشي أسير السطح رغم استدلاله بكتابات ” بعض ” الإنتلجنسيا العربية هو الانتقائية؛ فطرابيشي قد انتقى كتابات كتاب معيَّنين لا أكثر، وجعل خطابهم على سرير التحليل النفسي، بينما أهمل كتابات سلامة موسى، ولويس عوض وغيرهم الذين امتدوا إلى ما بعد حزيران، والذين ينادون بالتحلل التام من الهوية، والتماهي مع الغرب تماهياً مغيبًا للهوية، والذاتية، والانطلاق نحو ما يسمونه الآفاق العلمانية الغربية؛ فأمثال هؤلاء تم طردهم، وإخراجهم من عباءة الهوية، وفي أحايين كثيرة من عباءة الدين، كما أخرج الحنابلة المعتزلة، والقدرية، والرافضة، والكيسانية وغيرهم من الملة. هذه الانتقائية التي نراها في تحليل طرابيشي لا يكتفي فيها في كل كتابه، بل وربما كان بالإمكان العفو عنه بما قال في ص180 (تحليلنا النفسي لهذا الخطاب الأيديولوجي مسكون هو نفسه بهاجس ايديولوجي، وهو ما يجعل تحليلنا نفسه قابلاً للتحليل)، ولكن السبب الذي جعلنا نعيب ما قال به هو اعتبار ما أخذه ” انتقائياً ” يمثل الخطاب العربي الذي هو ظاهرة ثقافية، وأن الواقعة الثقافية هي واقعة نفسية، وبالتالي “تعميمه” الخاطئ في أنَّ كل الخطاب العربي صار محاولة للرجوع إلى التراث رجوعاً نكوصيًا، والذي يفسَّر في اللاشعور بانه استعادة الفالوس المأخوذ من ذلك الآخر “الغرب”، فهو يقول في ص160 في “أنَّ الخطاب العربي هو بالتعريف ظاهرة ثقافية، على حين أنّد العصاب الذي نحن بصدد رصد أعراضه وقراءة دلاليتها لا يمكن أنْ يكون بالتعريف أيضًا إلَّا من طبيعة نفسية. والحال أنَّ مثل هذه الصعوبة سهلة التذليل إذا ما أخذنا في اعتبارنا أنًَ الواقعة الثقافية هي أيضًا واقعة نفسية. بل إنَّ رائدًا كبيراً للأثنولوجيا التحليلية النفسية ولأنثروبولوجيا الثقافة مثل جورج دفرو لا يتردد في الجزم بأن الواقعة الثقافية قابلة للتحول إلى مادة نفسية”.

ومن الأشياء العجيبة في منهج طرابيشي ككل هو إيمانه بوحدة الحضارة في العصر الحالي، والتماهي مع الغرب في حضارته، وثقافته ويذكِّرني هذا حقيقةً بـ (فرانسيس فوكوياما) الذي قال في كتابه (نهاية العالم والإنسان الأخير) حول انتصار القيم الغربية، ولن أدخل في هذا الجدل الذي يتبدى استحالة تطبيقه وفق ما نراه اليوم من الصراعات والتشرذمات وفق أسس، ومبادئ دينية، إلى جانب ما يقوله صامويل هنتنغتون في كتابه ( صدام الحضارات ). وطرابيشي يقول أنَّ التماهي مع الغرب لن يورث إلا تغريب، لا تحديث، فهو يطالب – بكل عفوية – ألا تكون هناك أنانية، وكأنه نسى مسيرة الإنسان في الزمان، والتاريخ واللذان يؤكِّدان على أنانية الإنسانية، واختلافه الضروري للتطور، والتحديث الذي يدعي إليه.

إعلان